最新文章

北宋东京城内城城墙范围与文化遗产价值探研

2024-03-12摘要

开封城墙历史悠久,在古城发展史上有着重要的地位,为中古都城布局提供了独一无二的“标本”,其学术价值和文化价值极高。因开封城墙现存长度比史料所载北宋内城城墙长度更长,学术界对其演变过程多有探讨。目前通行的说法是金宣宗时期曾扩展内城南北城墙。然而,现有考古发掘尚不充分,未有文献明确支持这一说法。文章认为今城墙长度与史载有差异,应是五代至北宋历代修建逐步积累所致。因此,开封城墙亟待进一步全面考古发掘并开展保护工作。

作 者

张超瑞 开封市规划勘测设计研究院高级工程师,注册规划师

高 超 复旦大学历史地理研究所博士研究生(通讯作者)

王孝慈 开封市自然资源综合保障中心高级工程师

开封城历史悠久,是我国首批24座国家历史文化名城之一。雄伟壮观的开封城墙形制完整,是古城历史的见证,意义重大。据测量,今日南墙约3580m,北墙约3400m,东墙约3600m,西墙约3800m,总长达14.4km。但由于学界对其形制、时代、性质的判断存在偏差,一定程度上影响了人们对开封城墙遗产价值的认定。因此,笔者作此文,祈请学术各界予以关注。

01

开封城墙变迁概况

北宋东京城有皇城、内城、外城三重城墙。今开封城墙所在范围大致与内城相合。但史料记载的北宋东京内城长度与实测城墙长度无法对应。宋代史料多载东京内城长度为二十里左右,如王瓘《北道刊误志》载:“旧城:周二十里一百五十五步,唐建中二年(按,781年)筑。”《宋会要辑稿》《宋史》所载略同。宋代度田用大尺,一尺长31.2cm,一步五尺,合1.56m,三百六十步为一里。因此,史料所载城墙长度约为11.55km,与今14.4km的城墙长度偏差较大。

明清以后,方志对其时开封府城墙长度多有记载。明崇祯年间,白愚的《汴围湿襟录》载:“汴为旧都,延袤(几)三十里,居天下之中。”明末无名氏《如梦录》则更为详细:“内有砖城一座,高五丈……周围四千七百零二丈。”综合上述史料记载,明人所见开封城墙的长度应与今日相似。

那么,为何宋内城墙史料数据记载“二十里一百五十五步”(约11.55km),与明末迄今“延袤几三十里”(约14.4km)的长度不同呢?

对于此,目前学界的说法是,金宣宗(完颜珣,1163—1224,1213—1224年在位)迁都汴京后,为巩固都城防御,曾将城墙进行扩展。笔者管见所及,最早提及这一观点的文章是1996年发表的《北宋东京内城的初步勘探与测试》,该文综合考古发现,认为“金代末期,金廷定都开封期间(1214—1233),曾将内城进行扩展,是为现存明清城墙的基础,北宋内城可能就在这时被毁”。次年发表的《开封城垣变迁史略》一文,进一步完善了观点,认为“开封城垣到北宋末年已经历多次修筑,其规模是最内为皇城,又名宫城,周长5里……皇城外是里城,又称旧城、阙城,即唐代的汴州城,周长20里155步……(金宣宗时期)燕京以北均为蒙古所得。金主完颜珣遂于贞佑二年(1214)决定迁都汴京。金人迁来汴京后,曾修葺城墙,特别是将里城加以扩建,主要是扩大了南北两面。南面拆除太学等建筑,扩大到今大南门一线;北面由今日体育场南推移至今日北城墙一线,基本上奠定了今日开封城墙的基础。”由此可知,今开封城墙不是北宋“内城”的城墙,而是由金宣宗展扩而来。

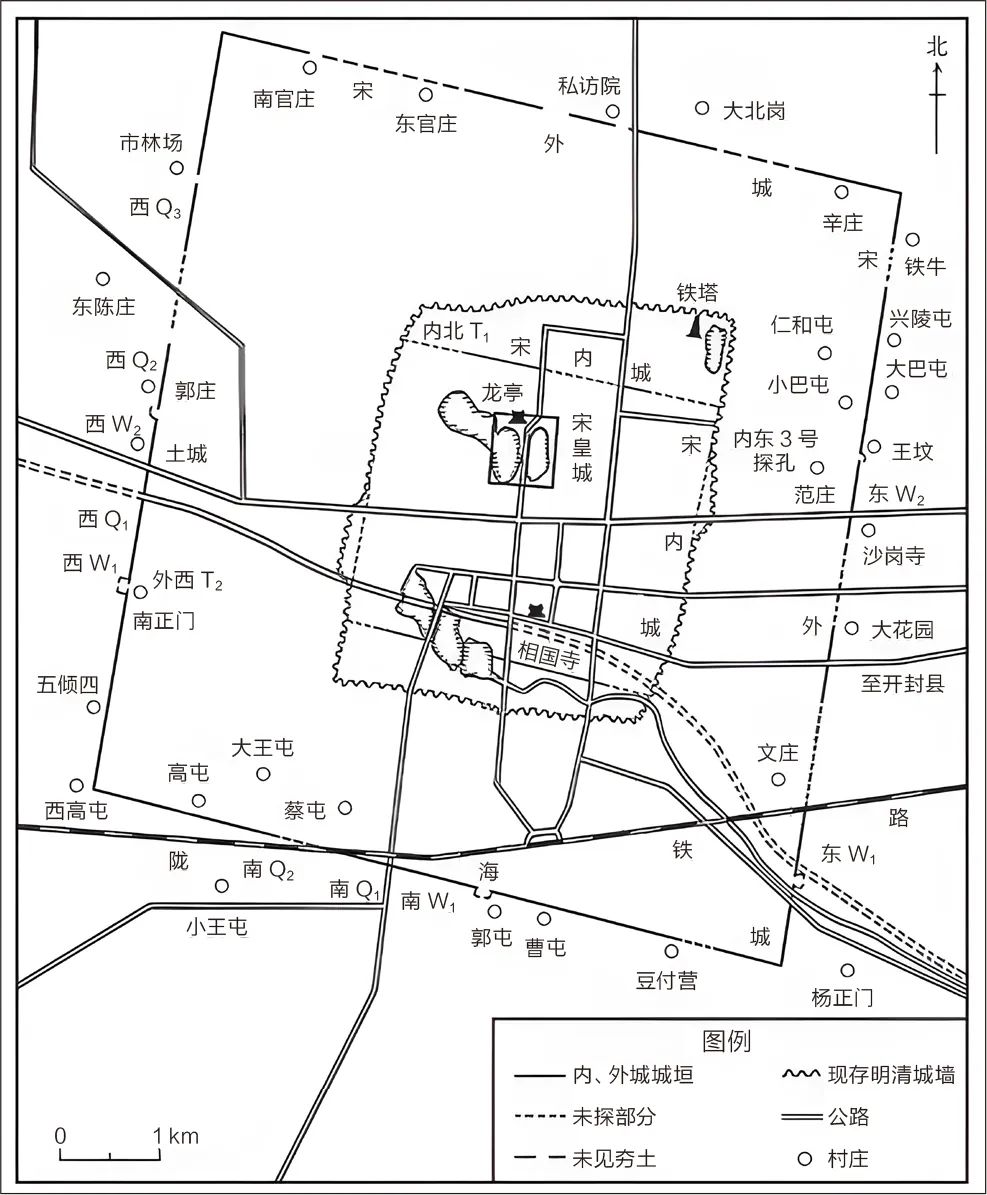

该说反映的地理形势如图1所示。

图1 现有北宋内城城墙范围观点示意图

Fig.1 Schematic diagram of the existing boundary of inner city wall of the Northern Song Dynasty

资料来源:刘春迎《考古开封》

02

现有关于宋内城范围观点

立论薄弱之处

该说法极大地影响了学界对今开封城墙的认知。然而,从考古和文献方面来看,其立论均有薄弱之处。

虽然该结论假以考古发掘解剖之说为据,但目前的考古发掘成果仍存在诸多不足之处,持该说的学者对此也有所认识,在有关报告中指出,目前的研究存在探孔间距较大、试掘和勘探解剖面积太小、城门位置与形制没有任何发现等问题。这使得“以此而获得的地层叠压关系作为古代开封城址演变和发展轨迹的论据尚显不够充分”。

以目前划定的北宋内城南墙为例。2100m左右探明的地段,由于客观条件限制,仅为几处工程钻机“探孔”的连线。而每个竖向钻孔仅是10cm直径土柱,可用于判断其下土壤性质,做地层识别参考,但难以证明地下是城墙遗迹。此外,各钻孔的具体位置也没有详细披露,难以进一步展开讨论。

目前划定的内城北墙,虽有较为详细的考古成果,但可用于判定城墙性质的考古发掘成果仍极为有限。仅有位于原开封市汽车公司停车场院内的北萧T1与T2(原称“KBD内北T1”)两个探坑,对其性质分析也存在一些不甚明了之处。如考古报告称:“根据KDB内北T1城墙解剖结果,北宋内城北墙上面分别筑有金皇宫北墙和明周王府萧墙北墙,三墙均系夯土版筑。”但是,从建筑功能来讲,金皇宫“宫墙”特别是藩王府的“院墙”,应当是砖砌,不太可能是夯土结构。而报告中所述“夯土城墙”的多个特征,与已有北宋版筑“夯土城墙”定性的构造特征不符。“明周王府萧墙”夯土层里掺杂了为数不少的宋代器物。明代距离北宋已超过两百年,且历经战争动荡,混入大量宋代器物不合情理。原内北T1探坑释文只讲到40片遗物,上部似含三四片元、明瓷片,其他概为宋代瓷片。相反,“金皇城北墙”夯土层中没有发现同时代的器物同样不合情理,更有可能也是宋代夯土层,只不过时代较晚。

从4.65m高的“夯土体”构造尺度,小层包含的宋代“遗物”等种种迹象表明:原内北T1探坑中可能不是三代“叠压”的墙体,而是单一的宋代建筑台基“遗迹”,曾在宋代较晚期进行整修。明代利用前朝台基时,其表层还会混入少许元明瓷片。而顶部解剖到“明代”琉璃板瓦的征象,恰能说明发掘到的应是毁于明末水灾的“建筑物”遗址,并不是大型夯土的“墙体”。

史料记载,宋徽宗(赵佶,1082—1135,1100—1126年在位)时曾在皇城北侧大量营建宫室。《皇朝编年纲目备要》载:“旧有延福宫,祖宗以为燕会之所,而制不甚广……乃尽徙内酒坊诸司,又迁二僧寺并军营于他所。”可见,延福宫在徽宗以前已经存在,经徽宗营建后更加壮大。其位置,据徽宗所撰《延福宫记》称,“旧占京城之西北隅”,正在探方勘探的皇城西北侧(今开封公交公司停车场附近)。这一地区在明代被划入周王府,仍然得到使用。与考古发现相合。

综上所述,现有考古发掘成果尚不足以证明在今开封城墙范围内另有两道北宋内城南、北城墙。已发现的“北城墙”,可能是明代仍在使用的宋代建筑台基的“冰山一角”,或与宋徽宗时期在城北营建的延福宫有关。

而已有对考古现象的分析结论,有可能是建立在今天研究者“后见之明”的基础上。即预先认为存在城墙位置的迁移,随后为迁移寻找考古证据。又由于种种客观条件的限制,考古材料不充分、欠详实,为结论提供了多种可能方向。

从历史文献记载来看,也很难找到明确的史料证明今开封城墙相较于北宋东京内城有所扩建。

从元代开始,人们普遍认为所见到的开封城就是宋内城。如嘉靖元年李梦阳撰写《省城修五门碑记》时言:“河南省城者,宋之内京城也。是城也,起自五代,至宋而益饬。”顾祖禹在《读史方舆纪要》中的记述也可作为代表,“周二十里有奇,汴州旧城也”,与东京城大致相同。金宣宗所谓的“筑城”,只是“因旧城增修”。当然,古人对开封城墙变迁的认识可能反而没有后人明晰、全面,但是他们的认知至少可以提供参考。

此外,虽然《金史》记载的贞佑年间修城经过甚详,但都只称“筑城”(详见下文)。而刘祁在《归潜志》中言“再筑子城”,其实不可能是“另起炉灶”。一则常被用以论证宣宗时期曾对城址有所扩张的材料,是元人姚燧《汴梁庙学记》对汴梁路学沿革的介绍:“宋建隆中,南宫城数里立国子监……金贞佑中都汴,国日益蹙,大城少兵,难守。度中宫垣大城再城之,监当城所经,弗便也,坏而徙之。”学者由此认为,原在内城之外的宋国子监所在地,在金宣宗筑城时,恰在新城墙所经之地。而北宋时期的国子监在“南宫城数里”之处,恰好可以证明城墙范围扩大。

但这一说法实有于理不合之处,如果这一段城墙完全是新建,为何选址在有建筑的地方,而不是向前或向后略作调整,以避开建筑。如北宋神宗时期整修城墙,曾下诏“其官私舍屋有碍者,即止据见今地于五步外筑墙为路,仍免毁拆”,就是为了尽可能避免毁坏建筑。而如果不得不选址于此,那么必须拆除国子监,而不是“弗便也”这种带有选择性的观点。因此,“当城所经”的“当”似乎不应理解为“在新城墙所在位置上”,而应取“面对”之义,指旧国子监正对着城墙,这会阻碍工程人员的往来通行和物料运输,因此才会觉得“弗便也”。

相反,从史料记载金代情况来看,金宣宗时期,主、客观条件恐难以支持扩展城墙范围的工作。首先,工期短暂。《宣宗纪》记载,兴定二年(1218),术虎高琪有过修城墙的建议。然而,到兴定三年四月,金宣宗方才下诏“筑京师里城”。同年十月,“里城毕工”。其次,指导方针力图节省民力。无论是否出于真心,金宣宗在筑城过程中多次强调不愿扰民和妨碍农业生产,多次拒绝增加调发民夫,并安排医治因劳累而患病的役夫。这对筑城工作能够完成的工作量势必造成影响。据载,甫至秋七月,宣宗因筑城进展缓慢而焦急下诏。可见,工期刚过三个月,宣宗就因战事压力而心急如焚。最后,筑城材料有限。其时,由于迁都仓促,国力衰微,宣宗不得不以“爵”为饵,多方寻觅青砖,以贴筑、修葺城墙。

由上述史料可见,金宣宗筑京师(金南京)里城的工程,始于兴定三年(1219),总共六个月的工期,且劳力、材料都相当缺乏。前人认为此时“将宋内城南、北墙铲平,向外各扩展约半里”。但是这样做在修筑新城墙之前还需要将原有城墙铲平,反而会增加大量工作量,与金宣宗的窘境不相符。因此,在考古材料论证不够坚实,难以定论,文献材料又难寻记载的情况下,已有结论的可靠性就颇值得怀疑了。

03

今开封城墙与北宋东京内城

范围重合的证据

——以开宝寺相对城墙位置关系为中心

以上论述主要提出对现有说法的怀疑,尚不能成立新说。而要证明城墙范围的变化,除了等待全面考古发掘之外,还需要进一步挖掘已有文献。一个可行的途径是,在目前通行说法划定的宋内城范围与今开封城墙之间的区域寻找具有标志性的建筑物,并根据当时人对位置的描述,判断这些建筑物在北宋时期位于内城内还是内城外。

在划定的北宋东京内城与今开封城墙之间的区域,最重要的建筑群毫无疑问是开宝寺。作为宋代的皇家寺庙,开宝寺位于今河南大学校园附近,寺中建于北宋皇佑元年(1064)的舍利塔保存至今,也就是赫赫有名的开封铁塔。今天的开封铁塔位于城墙内,正如一座历经千年的船锚,成为检验城墙位置是否发生变化的最佳标尺。

不过,由于开宝寺的位置在宋人生活的时代实属常识,不会有多少人去刻意记录,反而使得今天的我们对其位置的判断缺少明确的证据,有时不得不使用一些旁证来猜测。

关于开宝寺的位置最明确的史料是《东京梦华录》,其称:“开宝寺在旧封丘门外斜街子,内有二十四院,惟仁王院最盛。”明言开宝寺在内城北门旧封丘门外,似乎北宋时,开宝寺就应在内城外,如此,则北宋内城与今城墙位置不同。

但学界早已认识到,《东京梦华录》虽然有元末刊刻本,但其时已经错讹极多。藏书家黄丕烈整理元刻本《东京梦华录》时,就已经认识到该书“讹谬处亦复不少”;伊永文也认为《东京梦华录》文本“充斥着文理不通、叙述混乱、误错遗漏的毛病,有的甚至到了难以理解的地步”。

在其他文献中,则有与今本《东京梦华录》不同的记载。如元刻本《事林广记》记载:“开宝寺在封丘门内,有二十四院。”《事林广记》是一部古代民间日用百科类书,编纂于南宋宁宗、理宗时期。对读可知,该书此段前后文本与《东京梦华录》有关文本高度相似,应是其作者陈元靓(生卒年不详)从《东京梦华录》改写而来。这说明,此时《东京梦华录》文本有可能是“开宝寺在封丘门内”,后世传抄时,因该段文字所在寺院位置多在城门外,而将“内”讹作“外”。除此之外,另一记述开宝寺位置的材料是日本僧人成寻所著《参天台五台山记》记述其在开封的行迹。然而,文中颇有自相矛盾之处,此段文字很有可能有较多讹脱。如仅以现有文本观之,成寻从宣德门出发,绕行皇城东面到开宝寺的过程中并没有出城门的记载,似乎也可认为开宝寺在内城范围内。

还可使用排除法进行论证。在北宋内城北墙之外,有宋徽宗时期修建的大量园林建筑,如龙德宫、撷景园等。《三朝北盟汇编》称这些园林建于“跨旧城取濠外地”。《宋史·地理志》载:“景龙江北有龙德宫……其地岁时次第展拓,后尽都城一隅焉,名撷芳园。”可见这些园林规模之大。僧祖秀《阳华宫记》则言:从城内的艮岳“导景龙江,东出安远门(旧封丘门),以备龙舟行幸东、西撷景二园”。景龙江由内城北城壕展扩而成,因此,这些园林必然临近城墙。同时,这些城墙又在北门居中的安远门以东,园林只能在封丘门之外。日后范成大出使金国,途径开封时即言:“出旧封丘门,即安远门也……蕃衍宅,龙德宫,撷芳、撷景二园,楼观俱存。”而开宝寺在徽宗时期并未废弃,以其“二十四院”“连数坊之地”的庞大规模,如果其在封丘门外,则不再有这些园林的空间。这正可以从反面证明开宝寺不应在北宋开封内城之外。

除徽宗时期修建的园林外,封丘门外还有拜火教的寺庙“祆庙”,《东京梦华录》称“旧封丘门外祆庙斜街”。可知,封丘门外的斜街在北宋时似称为“祆庙斜街”。北宋皇家寺庙似不应与拜火教寺庙建于一处,且如果在封丘门外,斜街应以开宝寺之名冠之更合情理。

此外,还有一些旁证。刘敞有诗言:“此地宜眺览,冠绝都城隈。”对开宝寺位置的描述是“都城隈”,“隈”意为角落。以开宝寺与今开封城墙范围的相对关系来看,开宝寺位于今开封城墙东北角,称之为“隈”较为合适。

有关内城南墙记载相对较少,主要是因为缺失如铁塔一般连接古今的标尺。不过也有一则史料值得辨析。元人白珽在《湛渊静语》中引述了宋理宗端平元年(1234),在金哀宗逃亡蔡州后南宋使臣途径金南京时的路线,其中涉及内城南墙城外的部分情况。由文本观之,在内城附近似乎有两道城墙,两者相距不到两百步,约合今300m,似乎可与通行观点“外展300m”相合。但由文本观之,至少在邹伸之看来,在朱雀门与南熏门之间的城墙不是内城的扩大,而是外城的缩小。更关键的是,丹凤门,即北宋东京内城的正南门—朱雀门,在此时仍然存在。这就与如今观点中“在邹伸之访问之前十余年,金宣宗将南、北墙铲平的说法”有矛盾,恰可作为通行观点的反证。

总之,从传世文献可以推测,开宝寺在北宋时期就已经位于内城内部,而在金宣宗之后,“被铲平”的南墙仍然存在。因此,金宣宗时期应没有对北宋东京内城进行大规模扩建。

04

开封城墙长度变迁的原因

根据以上论述,北宋东京内城城墙的范围与今开封城墙大致相同。但是还有一个根本性的问题没有解决,为何宋内城墙史料数据为“二十里155步”(约11.55km),与明末“延袤几30里”(约14.4km)的长度不同?

古城墙有根据时局逐步营建的特点。虽有北宋东京“旧城周回二十里一百五十五步”之说,但从唐时汴州到北宋东京的346年间,其周长并不一定自始至终“寸步未改”。开封自唐末起就常为战场,又是后梁、后晋、后汉、后周和北宋的都城,人口繁盛,又有大量修建皇家建筑的需求,历代多有增建。

事实上,北宋史书记载曾多次修建“京城”。如宋太祖开宝元年(968)正月甲午,“近甸丁夫增修京城,马步军副都头王廷乂护其役”;宋真宗大中祥符九年(1016)七月丁未,“增筑京师新城……戊午,停京城工役”,至天禧二年(1018)三月辛丑,又再次“修京城”;宋仁宗天圣元年(1024)正月辛卯,“发卒增筑京城”;宋仁宗皇佑四年(1049)年八月十二日,“葺旧城”;宋英宗治平元年(1064),“命内侍供奉官王希古贴筑在京新旧城墙”;宋神宗熙宁四年(1072)八月,“开封府请修治京城四壁”;宋徽宗政和六年(1116)二月,“诏广京城”。在历次增筑中,其范围恐多有扩展,积少成多,以致造成较大的变化。

仍以开宝寺为例,虽然之前证明北宋时期开宝寺应在内城之内。不过,这并不意味着开宝寺一带从立城伊始就位于开封城内。在唐末“上源驿之变”中,李克用将军队驻扎在封禅寺,朱温“迎劳”,事发后,李克用“缒城而出,得还本营”。可见,封禅寺必在汴州城外。封禅寺得名于唐玄宗东封泰山时路经汴州所居行宫,是开宝寺的前身。而“上源驿之变”发生于唐僖宗中和四年(884),可以代表晚唐汴州的情况。可见,此时开宝寺区域尚在汴州城外。

六十年后,后晋出帝石重贵向耶律德光投降,封禅寺的相对位置关系可能已发生变化。此时,后晋群臣先“遥辞帝于寺”,后石重贵才“出封丘门”。由此看,似乎此寺应当在城内。此后耶律德光将石重贵囚禁于封禅寺,以情理推测,该寺也应在城内。当然,对这一位置关系的判断还只停留于推测阶段。不过封禅寺的相对位置关系至北宋时期也将发生变化。

05

结论及开封城墙的文化价值

综上所述,今日开封城墙应基本维持了北宋东京城的位置,金宣宗时期并没有将内城范围大幅扩大。今城墙长度与记载中城墙长度的差异应源于北宋时期历次整修而逐步增加。开封难能可贵地保留下一道全国长度第二的古城墙。对其变迁的考证,在学术研究和文化遗产保护利用方面都有相当高的价值。

在学术研究方面,北宋东京城是具有世界影响力的伟大城市,但对其城市地理的研究,相对于长安、洛阳、北京、南京等古都而言,则仍有较大的深入空间。如田银生在《走向开放的城市—宋代东京街市研究》中指出,“至今学术界对宋东京的平面布局没有准确一致的认识”;李合群则在《北宋东京城营造与布局研究》中感叹:“学术界对北宋东京空间布局及其演变的研究,则颇为滞后,以至于目前尚无一幅学术界公认的北宋东京空间布局图。”这一局面应尽快得到解决,而城墙变迁是城市地理研究的重要一环,历代方志记载城市时都会先介绍城墙与城门。本文在这一方面进行了一些探索,力图指出现有通行说法的立论薄弱之处,并尝试进行修正。

在文化遗产保护利用方面,开封城墙不仅是一项杰出的工程,还代表着中国古代都市规划和军事建筑的精华,反映了北宋时期城市规划的特点,为学术界提供了重要的历史和文化研究材料。由文中论述可知,今开封城墙可以从整体上认定为脱胎自北宋东京内城城墙。因此,开封城墙不论是1963年被确定为省级文物保护单位时,称其为“明清城墙”,还是1996年升格为国家级保护文物时,被断作“时代:清”,均不甚妥当。这样的定性不足以反映开封城墙的历史价值,更不利于对宋东京城的研究和保护。

对于开封而言,城墙具有格外重要的意义。需要明确的是,今开封城墙非常完整,由宋迄今,沿用千载。除了历史存留的原城门和近代开拓的交通豁口,其墙身从未因拆除而断缺过一米。在此基础上,纵横交错的路网更划分了开封城的基本格局,时至今日,其样貌仍有所保留。因此,对城墙历史的研究,可以为城市规划和设计提供宝贵的参考。了解城墙如何与城市布局相互关联,以及如何在不同时期进行扩建和修复,可以为现代城市规划提供灵感和教训。

城墙的历史演变本身即为开封历史的重要组成部分。研究开封城墙的变迁,可以帮助我们重新构建这一古城的历史面貌,了解其在不同历史时期的城市规划和文化特征。开封城墙保存了北宋东京城的基本结构。与传世的其他古城墙相比,开封城墙直接源自都城城墙,其地位相较于荆州、兴城、临海等地的城墙更高。而与北京和南京的城墙相比,开封城墙不仅更为完整,而且起源时代也更早,其价值不言而喻。同时,如果确定了内墙的位置,就可以串联北宋东京城北起宋故宫(龙亭公园),中跨探知的地下古州桥,南穿北宋内城朱雀门的千年中轴线。在中国乃至整个东亚的都城发展史上都有极为重要的样板意义。这种千年大古都的“活生生”城市标本,可谓独一无二。

同时,开封城墙也是开封城与黄河之间共生、共存的重要见证。开封临近黄河,屡遭水患。而宏伟的开封城墙不仅在客观上起到堤岸的作用,更锚定了自宋代到近代,近千年来开封城市的基本范围,并与后世修筑的黄河大堤及明代修建的围堤,构成开封城应对水灾的多重体系。自战国大梁城起,开封城就与黄河关系紧密。北宋东京城的繁华,离不开汴河、蔡河、金水河等沟通黄河与淮河的漕运渠道,而黄河泛滥的洪水,又多次给开封城带来灭顶之灾。开封城墙见证了开封因河而兴、因河而衰的历史变迁。

总之,北宋东京城址具有非常重大的学术意义、文化意义和现实意义。明确其城墙的基本形制,则是确定其价值的基础工作。近期,国家文物局、文化和旅游部、发展改革委、自然资源部、水利部联合印发《黄河文物保护利用规划》,明确提出应加强北宋东京城址等代表性城址的保护和研究工作。由于极高的历史和文化价值,开封城墙可以成为开封和黄河文化遗产的标志性景观。各界也在积极努力,争取将开封城墙列入世界遗产预备名录。希望各界有识之士能够利用这一宝贵机会,借助近年来城市建设和古城保护蓬勃发展的契机,开展对今开封城墙南北城墙下叠压地层的全面考察,以及构拟北宋内城南北城墙地块的全面考古发掘,尽可能详细地公开考古发掘资料。如此,北宋东京城形制问题方能得到彻底解决,其文化价值方能得到准确而充分的利用。

致谢:

感谢原开封市建设委员会副主任宋喜信对本文的悉心指导。

立即订阅

立即订阅