最新文章

街道中心性与生活性服务业集聚的耦合与规划启示——以武汉市为例

2024-02-08摘要

均等化是公共服务设施规划的重要目标。设施分布与区位可达性相耦合的均等化,有助于提高其空间效率。文章以武汉市为例,基于sDNA模型,在多级步行尺度上,检查街道中心性和生活服务设施集聚的耦合关系。分析发现,街道中心性与生活性服务业集聚存在数量上的强相关,空间耦合上表现出中心重合与局部错配问题,建议在公共服务设施规划中融入社区生活圈尺度的耦合评价,分类优化不同耦合度的空间单元。

作 者

凌昌隆 北京大学城市规划与设计学院硕士研究生,广东省公共服务供给智能计算重点实验室

01

研究现状分析

促进基本公共服务设施均等化是《“十四五”公共服务规划》(发改社会〔2021〕1946号)的基本要求。作为基本公共品,公共服务设施规划对空间位置可达性与机会均等化的要求很高。街道作为居民交通出行的承载空间及获取公共服务的场所空间,与生活性商业集聚存在互利互惠的关系。借鉴社会网络分析,空间句法将街道“形态—位置”关系建模为复杂网络,使用中心性衡量“节点—场所”连接中的“中心—边缘”地位、位置可达性与核心区位,是一项全局分析、多级尺度、静态视角下评价空间可达性的高效方法。街道形态中心性能够反映交通流量分配的期望值,如与公共服务的数量相协调并耦合布局,将提升空间效率。

街道中心性与服务设施分布具有空间匹配关系,体现出高度的空间叠合一致性,反映交通连通性、区位等条件与服务业集聚的叠合关联作用。在街道可达性高的中心区位,往往形成商业集聚、服务设施集聚。早在雷德朋体系和邻里单元理论中就有在步行可达、街道通达性高的“圈”内布置生活性商业的要求。一方面,交通中心是道路可达性的集中体现,表明个体寻求位置机会的主导地位,对经济活动、日常生活、交通行为等有着重要影响,尤其是对各类服务设施的集聚起促进作用。另一方面,生活性服务设施的空间集聚和区位选择,受到交通中心地位指向的显著影响。一系列发生在公共空间的自发性活动和社会性活动,往往与街道的可达性、公共服务设施的聚集直接相关。零售业和服务业的密度、商业集聚的程度、住宿业集聚的核心等都与街道中心性有强关联性。土地价格、住宅价格和居住选择,以及绿色公共空间的使用,也受到交通节点的影响。交通中心地位的提高,能够增强对人流的吸引力,促进生活性服务业集聚核心的形成,如CBD、居住商圈等;生活性服务业不断集聚,反过来又强化交通中心的地位。

步行距离是基本公共服务分析的基础尺度,也符合《城市居住区规划设计标准》(GB 50180—2018)强调的社区生活圈规划理念。300m、500m、1000m分别对应步行5分钟、10分钟与15分钟的空间范围,在这些范围内配建公共服务,因人口、位置、潜在交通流量分布的不同而有所不同。从居民步行可达性(生活圈尺度)与生活服务性(设施数量供给)的视角出发,基于街道中心性的评价,可为服务设施规划提供技术支撑,帮助其实现“居住—生活—游憩”的平衡。但仍然少有研究从微观视角对街道网络进行建模分析,检查街道中心性与生活性服务业集聚的空间匹配关系,也缺乏依据交通中心分析对公共服务设施进行规划的策略。

基于此,本文以武汉市为例,使用空间句法工具sDNA模型,度量街道网络的形态中心性,将其与生活性服务设施兴趣点(POI)开展耦合分析,识别两者的叠合与分异关系,直观、准确地从区位中心性与设施数量相匹配的视角,解析生活性服务业的空间高效配置问题,为优化公共服务设施布局提供技术参考。

01

研究区、数据与方法

1.1 研究区

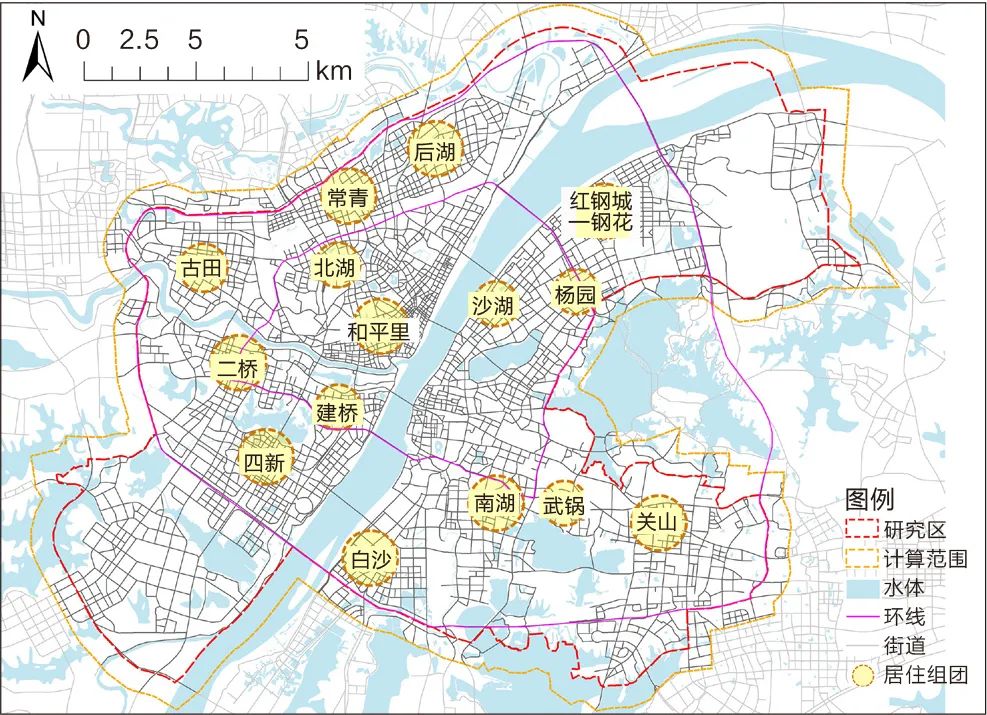

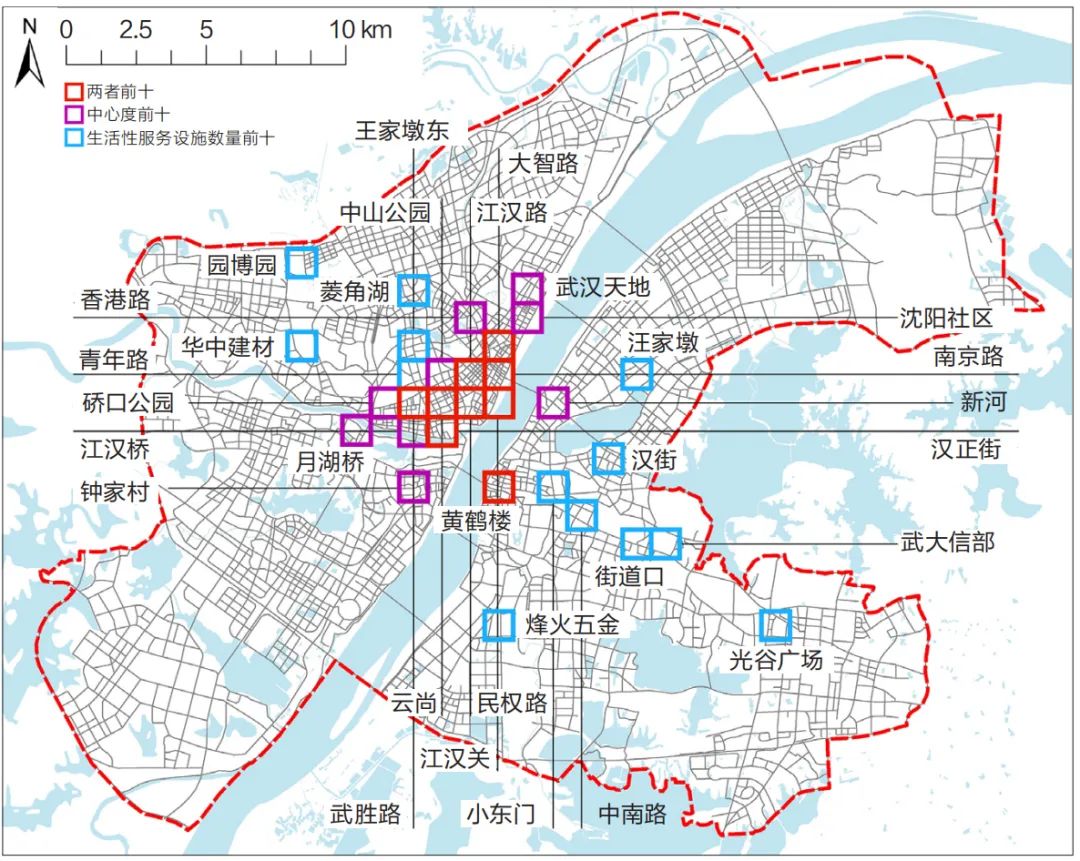

武汉市主城区街道密集、等级清晰,商业种类丰富、分布广泛(图1)。经过多轮总体规划,武汉市主城区确定了多中心组团式的发展格局,生活性商业均衡配置需求迫切。武汉市作为本次研究案例,对其他大、中城市生活性商业均衡配置具有借鉴意义。考虑到计算的边缘效应,参照相关研究,将中心城区范围扩展1km,并适应道路走向做适当修改,形成计算区域。

图1 研究区以及武汉市主城区街道、居住组团分布

Fig.1 Streets and residences in study area

资料来源:笔者自绘

1.2 数据准备

从互联网地图采集道路线路,对原始数据进行并线处理,将道路网络简化并整理为由单一线条连接的空间数据集。对照卫星地图,补充未采集到的重要道路线条,并剔除内部道路、园路等通达性低、私有性强的道路。逐一检查高架路段、隧道、下穿等连接关系,对错位、多线、并线、弯折的路段进行拆分归并。经过拓扑检查后,计算区域内的道路有5999条路段,研究区域内有5572条路段(图1)。

由国家统计局印发的《生活性服务业统计分类(2019)》,将生活性服务业划分为12大类,基本内容与互联网POI数据高度吻合。因此,选用高德POI作为替代数据源。通过高德地图获取2021年11月武汉市全域、全类别POI数据,约55万条记录。从中筛选出生活性服务设施数据,共计270429条,其中主城区有160 373条。因类别较多,按照《生活性服务业统计分类(2019)》中的统计分类方法,并参照有关研究,对原始POI数据进行重新分类(表1)。

表1 生活性服务设施POI分类与数量

Tab.1 Classification and numbers of life services facilities POI

资料来源:笔者自绘

1.3 测度方法

近年来空间句法在城市空间分析中的拓展,为多尺度可达性的评价提供有益视角,特别是步行空间分析与城市物理实体关系的耦合作用。其中,sDNA 4.1(Spatial Design Network Analysis)是英国卡迪夫大学开发的空间分析插件,可用于ArcGIS软件分析,比城市空间网络分析技术(UNA)等,更能捕捉交通网的结构特征。它将街道段视为节点(对偶拓扑),除使用复杂网络分析外,还能考虑多种搜索半径计算形态指标,其中心性包括连接度(Line Connectivity,也称度中心性)、邻近度(Closeness,NQPD)、中介度(Betweenness)等。连接度表示连接到其他线段的数量;邻近度描述直接到其他节点的通达性,数值越大,表明联系越紧密,越处于中心位置,受其他节点的影响程度越小,如CBD;中介度通过计算一个节点的测地线数量,即该节点处于其他节点对之间最短路径上的次数,反映节点间连接“桥”的作用,数值越大,对通达流的控制性越强,类似于交通主干道。

不同于高等级服务设施,生活性服务设施需要为居民的日常生活提供服务,以步行尺度来考虑匹配关系更为合适。考虑步行的连续性,设定欧式距离(直线距离)下的连续空间为分析尺度。分别以300m、500m和1000m作为5分钟、10分钟、15分钟社区生活圈的搜索半径,以拓扑距离(R=n)作为全局尺度的参照。武汉市中心城区路段平均长度为377m,当以路段中心为圆心进行计算时,300m、500m、1000m的步行距离,意味着平均经过4个、8个、44个街道段,可以分别被600m、1000m、2000m的统计单元(网格)完全覆盖。

02

街道中心性与生活性服务业

集聚的特征

2.1 街道中心性的特征

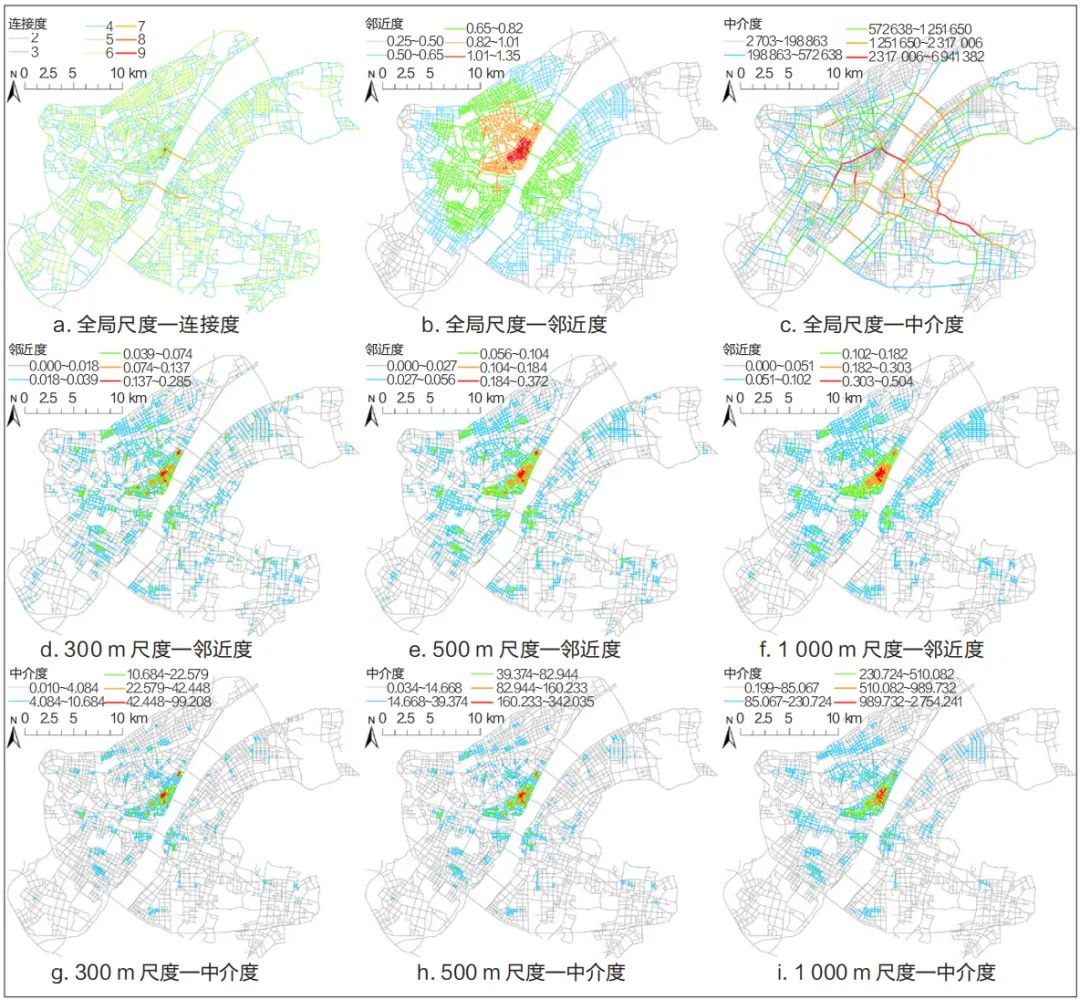

如图2a,全局道路平均连接度为4.92。连接度为6的街道(即两端皆为十字交叉口)仅有1423条,占比约为25%;占比最大、连接度为5的街道(即一端为十字交叉口,一端为丁字路口),达到43.47%。实际上,武汉市主城区的格网式街道布局较少,存在大量的丁字路口,高连接度道路数量较少,连接度为7、8、9的路段仅分别有16、3、1条。邻近度呈现出明显的“核心—边缘”结构(图2b),形成以“中山大道—京汉大道”区域为中心的高邻近度片区,随后扩展出多级圈层结构,越靠近外围,邻近度越低。而在生活圈尺度中(图2d—f),邻近度呈现出集群式分布特征。在全局尺度,中介度以Jenks最佳自然断裂法分类的高等级道路,包括“长江—汉江”过江通道、解放大道、珞喻路等城市主要道路(图2c),具有极强的“桥接”和导流作用。在生活圈尺度,中介度(图2g—i)呈现一个高数值区、多个小型集群的趋势,总体分布态势与邻近度一致。总体来说,武汉市城区街道结构呈明显的多中心特征。汉口区的核心区具有最高的街道连接度、邻近度和中介度,道路段在街道网络中具有最好的通达性,尤其是汉口中山大道沿线居住片区。而在汉阳区及武昌区大部分地区,街道稀疏、曲折,集群分散、尽端路多,街道整体的邻近度和中介度数值较低,通达性不强。

图2 研究区街道路段中心性空间分布

Fig.2 Spatial distribution of street centrality at street segment level

资料来源:笔者自绘

2.2 生活性服务业的空间集聚特征

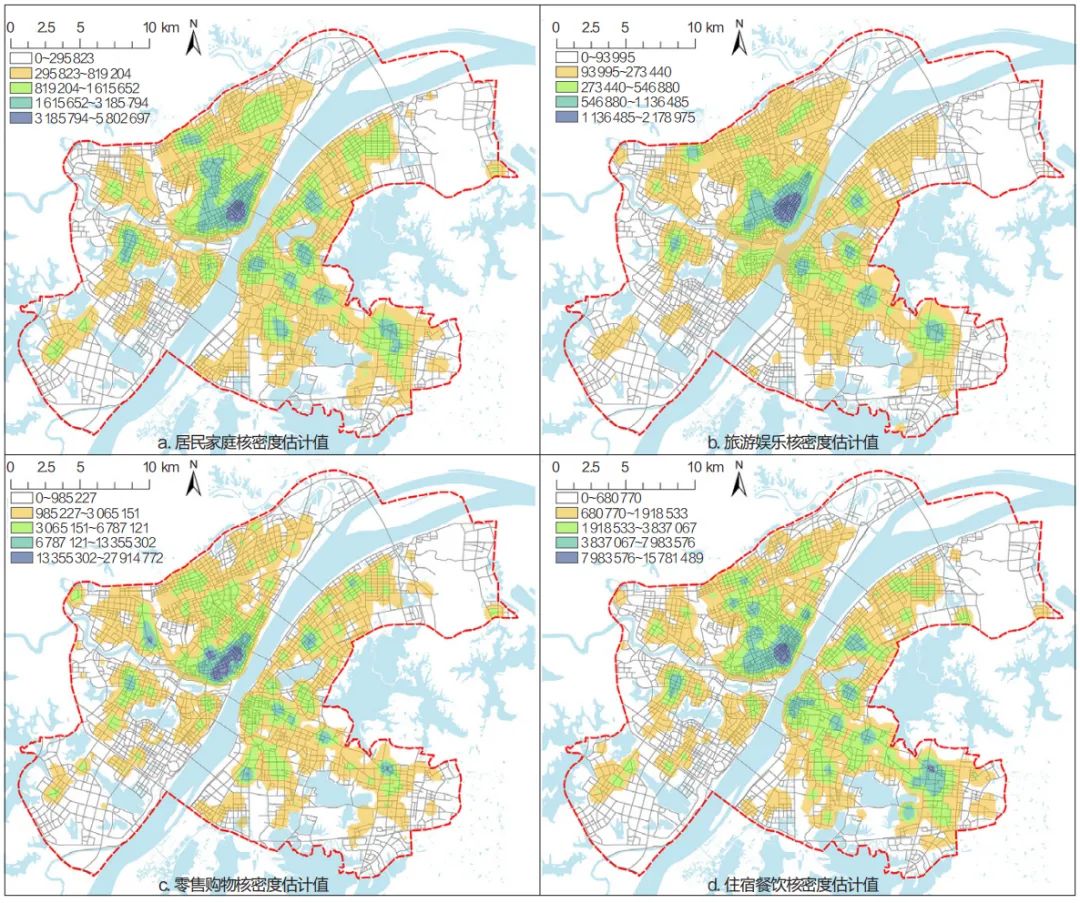

对生活性服务业数量的空间分布进行核密度估计(Kernel Density Estimation, KDE)。核密度估计基于有限的样本,推断总体数据分布,结果即为样本的概率密度函数估计。在ArcGIS 10.6平台,估计POI分类数据的核密度值,以识别生活性服务业的空间集聚模式。如图3所示,武汉市主城区生活性服务业集聚表现出明显的极核与多中心特征,基本格局具有三个特征:第一,在汉口区中山大道沿线形成高度密集的生活性服务业核心,居民家庭服务业、旅游娱乐类与住宿餐饮类相似,极核处于与江汉路步行街交叉位置,而零售购物类则形成更大的核心,向武胜路偏移。第二,形成多个生活性服务业商业组团,如徐东(沙湖组团)、光谷广场(关山组团)、王家湾(二桥组团)等,与相对应的居住组团分布高度一致,与相对应的街道中心性也存在一定的关联。第三,居民家庭服务分布更为均匀,在主城区形成集中连片的分布区;旅游娱乐服务则具有明显的核心—边缘特征,除几处核心外,其他部分较为分散;零售购物类生活性服务业多核心趋势较为突出,除中山大道—武胜路外,还形成武商广场、光谷广场、武汉建材批发市场、徐东等小中心;住宿餐饮在光谷广场的集聚尤为突出,在其他区域分布数量相对较少。

图3 研究区生活性服务业的空间集聚

Fig.3 Spatial agglomeration of life services industries

资料来源:笔者自绘

03

街道中心性与生活性服务业

集聚的耦合关系

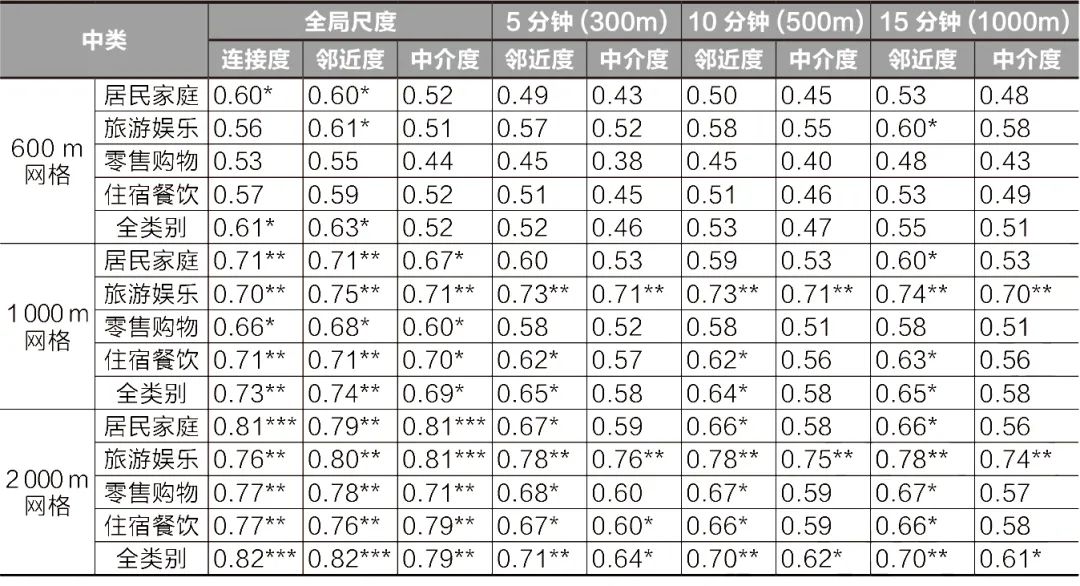

3.1 数量上多尺度相关

分别统计600m、1000m、2000m

网格单元内街道中心性的总和与各类生活性服务业的POI数量,对数据进行z值标准化,计算其皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient),见表2。

表2 街道中心性与生活性服务业集聚的相关系数

Tab.2 Correlation coefficients between street centrality and life services industry agglomeration

注:以600m、1000m、2000m作为网格时,单元数量分别为1551个、643个、189个;***表示明显相关(相关系数r>0.8),**表示中度相关(r>0.7),*表示轻微相关(r>0.6)。

资料来源:笔者自绘

在全局尺度下,道路中心性与生活性服务业的数量具有很强的相关性。例如,以2000m网格计算的全类别生活性服务业数量,在全局尺度下,与连接度及邻近度之间的相关系数均达到了0.82。在5分钟和10分钟生活圈尺度下,直到1000m及以上统计单元中才出现中度相关。而在15分钟生活圈尺度下,旅游娱乐、住宿餐饮等均呈现出与街道结构中心性较强的相关性。网格越大,街道中心性与生活性服务业数量的相关性越强,1000m网格及以上具备一定优势。

全局尺度下的连接度和邻近度相似。生活圈尺度下,相较于中介度,邻近度似乎与生活性服务业有更强的相关性。邻近度表明城市街道区位的核心位置,中介度反映主要路段中潜在的交通流量分配。潜在流量的分配不均,表明提升重点路段的必要性。网格越大,街道中心性与生活性服务业数量的相关性越强。在2000m网格下,大部分相关系数超过0.6,具有很强的相关性,远超其他尺度下的相关性。过小的统计单元,可能无法捕捉街道结构与生活性服务业的集群,受到街道长度、集聚较大等因素的影响。

3.2 中心区高度重合

考虑到微观尺度下,短程搜索距离的变化并不能明显区分中心性分布的差异。因此,本文以1000m网格为例,讨论街道中心区与生活性服务业集聚的耦合与分异关系。

1000m网格下,排名前10的网格共有31个(图4)。在街道结构中,江汉路、南京路两个组团单元具有最高的中心性。特别是江汉路组团,从全局尺度看,其连接度、邻近度和中介度的数值均较高,居民家庭、旅游娱乐、住宿餐饮等类别的服务业数量也最多。而汉正街组团因高度密集的居住区、小商品商贸等,聚集了1739家生活性服务业店铺,超过了有1600家服务设施的江汉路。有9个组团在街道中心性排名前10和生活性服务业的前10中均出现,如江汉路、黄鹤楼、武胜路等交通便利、居住和商业高度密集的组团。仅中心性较高的组团,皆是较大的居住组团,通达性不足,如香港路、月湖桥、新河等。在生活性服务设施数量排前10 的组团中,还出现如华中建材、园博园、光谷广场等道路中心性不高,但生活性服务设施高度密集的组团。这说明,武汉市主城区的道路结构中心与生活性服务业集聚区具有较大重合,街道中心性最高的区域,生活性服务业的密度也最高,基本都位于汉口区的中山大道片区。

图4 1000m网格下街道中心性与生活性服务设施排序前十位的中心区

Fig.4 The top 10 central grids of street centrality and life services facilities

资料来源:笔者自绘

3.3 分散区存在错配

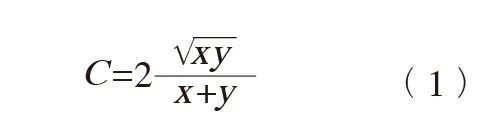

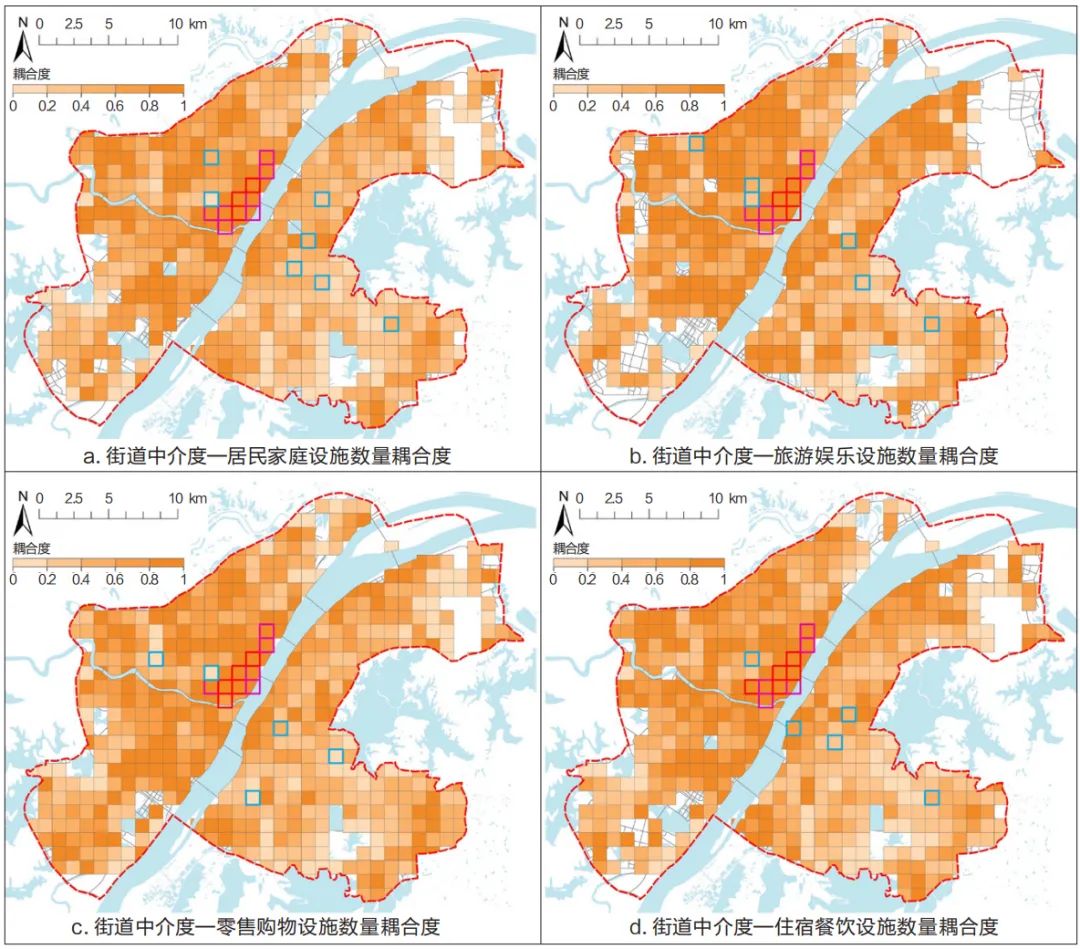

将数据进行离差标准化映射到[0,1],计算两系统耦合度。计算公式为:

式中,x为街道中心性;y为生活性服务设施数量。耦合度范围在0到1之间,耦合度越大,两变量之间的协调关系越密切。在1000m统计网格与500m搜索半径下,对中介度进行分析,检测到明显的空间趋势。图5是四类耦合度的空间分布。

图5 10分钟生活圈尺度的耦合度

Fig.5 Spatial distribution of coupling degrees in 10-minute life cycles

资料来源:笔者自绘

耦合度分布呈现明显的空间分异和空间集群特征。高耦合度的片区主要包括两类,一类“高—高”叠合,一类“低—低”叠合。高值耦合区总体呈现出簇群分布的趋势,在汉口区中山大道沿线的单元,有较高的中心性和较多的生活性服务业设施,两者存在明显的高值重合且两者高值区前10位的组团,存在明显的重合或空间邻接。除此之外,还形成如四新、武汉商务区等中高值耦合区。低值耦合区分布于主城区外围,一般具有较低的街道中心性和生活性服务业设施密度,如新荣、南湖等组团,由于街道稀疏,其街道中介度整体较低,或者生活性服务业密度低,两者存在一定的匹配错位。在500m搜索半径下,武昌区的大部分片区,街道中介度与生活性服务业数量耦合度均低于0.6,而几处较高耦合度的片区,均属于低值耦合。

与生活性服务业数量前10不重合的中介度高值区,集中连片分布于汉口区中山大道沿线,而不重合的各类生活性服务业中心则分散分布,这与大型集中售货市场不无关联。一些典型的居住组团中心,也具有较低的中介度,如光谷广场、街道口组团,就具有高密度的居民家庭、旅游娱乐、住宿餐饮等商业服务,而中介度本身却较低。不同类别的生活性服务业与中介度的耦合,也存在明显的差异。零售购物、住宿餐饮等受到商业聚集影响更强烈的生活性服务业,其平均耦合度要高于另外两类生活性服务业,但旅游娱乐类的高耦合值(大于0.8)则明显高于另外三类。

04

对基本公共服务设施

规划的启示

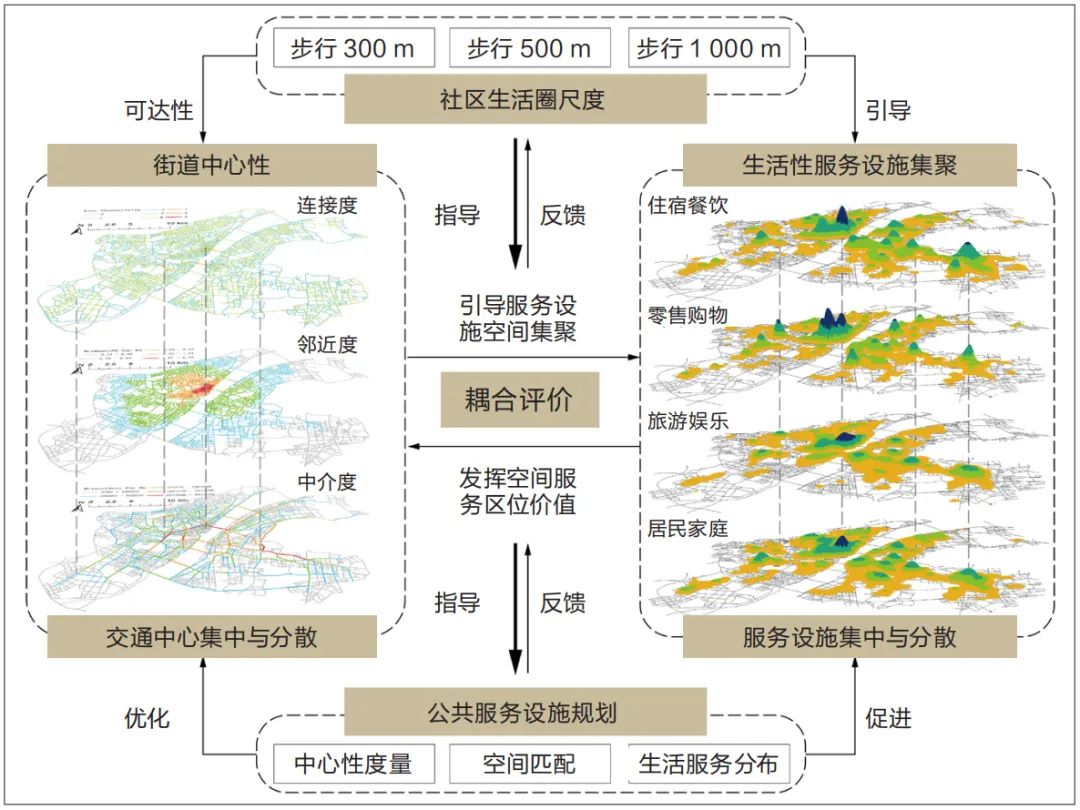

4.1 融入社区生活圈尺度的耦合评价

以“均量、均质、均距、均权、均需”为特征的均等化,构成城市基础公共服务规划的价值基石。城市规划从物质、经济扩展到生活空间,愈发重视城市街道中心结构与基本生活性服务业的耦合。这在宏观上是对交通区位的理性选择,而在微观生活圈层面,则是直接对接生活性服务设施的充分供给要求、便利程度和公平价值。

在社区生活圈分级配建公共服务设施时,纳入多尺度的空间耦合评价(图6)。从街道中心性来看,商业性土地利用不仅要考虑其规模、区位,还应考虑与实际通行可达范围的耦合。使用空间句法测度的局部通达性,并非简单的一个“圈”,而是捕捉局部差异,从数量上满足设施“充足”要求。从生活性服务业来看,要求对道路的间隔、密度、连接形式等进行优化。尤其是在城市更新过程中,更应以便于到达为重要原则,进而解决居民生活的“便利”需求。将两者在空间上进行耦合,将生活需求反馈到城市空间骨架中,提升公共通道的使用效率,充分发挥服务区位的价值。重点关注低耦合、“低—低”耦合等空间分异的区域,对生活性服务业进行引导和干预,实现“公平”目标。

图6 社区生活圈尺度的耦合评价

Fig.6 Coupling evaluation at community life circle scale

资料来源:笔者自绘

4.2 分类优化不同耦合度的空间单元

对中心区和分散区进行分类施策,针对不同耦合度单元,制订差异化优化策略(表3)。在中心区层面,高度重合的位置往往是城市CBD,商业、居住功能高度混合,需要着力提升品质,关注不同机动性群体的需求差异。在集聚中心不重合的区域,要根据实际情况逐一排查。对于空间关系匹配的区域,仍需要重视更新的可能性;对于空间失配或错配的区域,则需要整治区域的空间环境、调查所在区域群体的组成类型和需求结构,配套便利的交通服务,加强管理,增加公共服务设施的投入,以提升地段价值。

表3 不同耦合度单元的优化策略

Tab.3 Optimizing strategies for units with different coupling degrees

资料来源:笔者自绘

将街道中心性与生活性服务设施耦合度分散区,划分成“高—高”“低—低”“高—低”“低—高”四类。“高—高”耦合区与高重合中心区类似。对于“低—低”耦合区,需要着力提高土地利用混合度和街道密度,增加基础设施投入,吸引商业设施,吸引开发资本进入,为城市增量开发创造条件。“高—低”耦合区常常占据较优的空间区位,受限于自身条件,配套的生活性服务业设施较少,但往往成为城市未来存量用地优化的主要增长点。因此,需要着力改善空间环境和开发环境,加快设施更新,推动土地增值和再开发。“低—高”区往往是生活性服务业设施明显错配的区域,需要着力提高街道密度,发挥商业运营的价值,从局部和整体两方面塑造等级适宜、成本收益相匹配的交通条件,以增大开发潜力。

05

结语

本文基于sDNA模型,在多级步行尺度下测度城市路网的形态中心性,将之与生活性服务业的空间聚集进行耦合评价,构建基于形态分析与空间分布的精细化评价方法。以武汉市中心城区为例,提出不同情境下的优化策略。本文丰富了公共服务设施配置的区位选择、规划配置理论,为优化设施分布、提高经济效益提供了方法支撑。

街道中心性与生活性服务业集聚具有多尺度的叠合与分异关系。在数量关系中,两者有较强的相关性。在空间耦合上,中心区存在显著的重合关系,但旧城区、重要公共设施周边仍是提高公共服务品质的重点路段。在分散区,边缘社区、低中心性社区的生活性服务设施存在“高—低”“低—高”的失配和错配关系。建议在基本公共服务设施规划中,融入社区生活圈尺度的空间耦合评价,重点关注低耦合、“低—低”耦合等不匹配或低匹配区域。对于不同耦合度的中心区或一般区域,分类施策、专类优化,促进基本生活性服务均等化。

同时需要意识到,街道网络中心性的绝对数值与路段、交叉口数量有一定关系,与城市规模也有关,但不同层级的中心性相对值仍然能够体现“节点”的区位中心性,适用于城市内部空间的可达性与设施规划耦合评价。本研究所界定的街道中心性是路网静态的形态指标,下一步有必要将交通流、设施服务能力纳入评价,进一步优化设施布局。

立即订阅

立即订阅