最新文章

基于促进更新活化的历史地区保护规划实施机制研究——以上海历史文化风貌区保护规划为例

2023-12-20摘要

历史文化风貌区是集中体现上海城市历史文化价值的区域,从2003年起,保护规划一直作为风貌区建设活动重要的指导和依据,起到严格、成片保护风貌特色的作用。随着城市发展进入存量更新阶段,如何促进历史资源的活化利用,成为上海亟待解决的难题。文章梳理了风貌区保护规划的主要内容,从中心城和郊区两种空间,分析风貌区保护更新项目实施、运营等方面的情况和存在的问题,提出促进历史地区活化利用要更新保护观念,创新保护方法,不仅要优化保护规划自身的管控要求,兼顾刚性与弹性,还要建立基于需求导向的传导机制,挖掘文化品牌引领的源生机制,创新激发参与积极性的动力机制,完善各方协同的配套机制等;最后从顶层协同视角,提出后续相关的工作计划和建议。

作 者

潘 勋 上海市上规院城市规划设计有限公司规划师

上海是国家第二批历史文化名城,有着丰富的历史文化资源,同时有着多元“拼贴”的城市意象。2022年的世界城市日,上海市委书记陈吉宁提出,“城市,让生活更美好”是上海发展的重要理念,“这里有着多姿多彩的高品质生活,摩天大楼与里弄小巷交织,文艺范与烟火气并存,博物馆与咖啡馆毗邻,让人充分感受现代文明和传统文化交相辉映、相得益彰”。

历史风貌区是上海城市风貌精华集聚的地区,其风貌保护传承与更新活化利用对实现文化引领、全面提升城市综合竞争力有着积极的意义。保护规划作为风貌区规划管理和项目实施的重要文件一直起着重要的作用。但相关保护条例从2003年编制,至今已超过20年,急需在城市更新的背景下,对保护规划的落实情况、更新项目的实施效果进行分析,并对保护规划的编制方法和实施机制进行再审视。

我国相关领域的研究仍聚焦于风貌区保护规划的编制方法、技术难点、各地方差异化的技术路径构建或方法应对。如何通过提升保护规划的实施效果,实现历史地区可持续的活化更新并保持活力,是目前鲜有研究的。

因此,为贯彻市委、市政府加大历史风貌保护力度的要求,落实《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(简称“上海2035”)提出的“人文之城”和建设国际文化大都市的目标,本文围绕2019年《上海市历史风貌区和优秀历史建筑保护条例》(2019年修订)的实施,聚焦“严格保护、成片保护、积极保护、以用促保”的理念,从顶层设计的视角,对已有历史文化风貌区保护规划的编制、实施情况进行全面总结与梳理,聚焦活化利用、以用促保,对保护规划的实施机制提出优化策略,并形成下一步切实可行的工作计划。

01

研究背景

1.1 从历史文化风貌区到历史城区:空间覆盖率提高

2003年,上海划定中心城12片、郊区32片历史文化风貌区,加强对“历史建筑集中成片,建筑样式、空间格局和街区景观较完整地体现上海某一历史时期地域文化特点的地区”的整体保护。

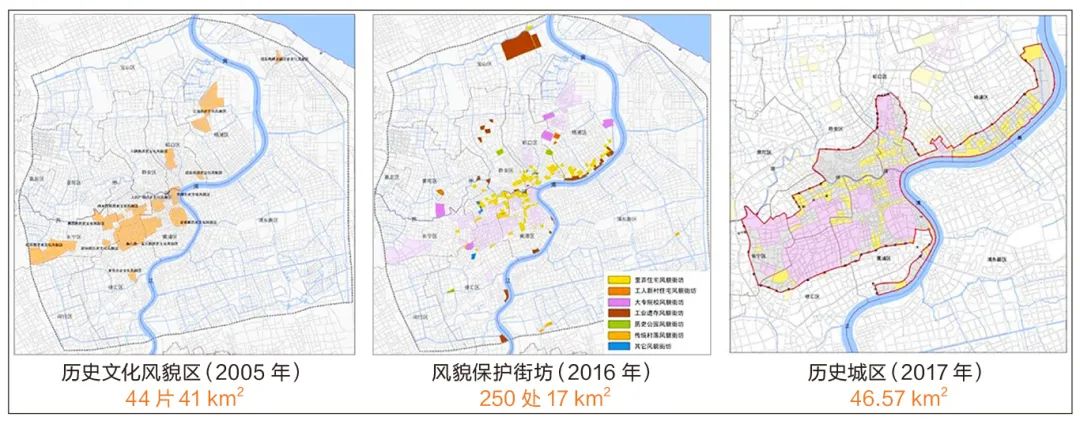

随着整体保护理念的落实,上海逐步拓展空间保护对象的范畴,将城市更新建设的导向从“拆、改、留”调整为“留、改、拆”,并在外环线内公布两批共250处约17km2的风貌保护街坊,聚焦对石库门里弄、工业遗产、大型公共建筑等体现城市风貌基底和特色要素的抢救性保护。2017年,“上海2035”第一次提出,以1949年的城市建成区为基础,划定总面积约46.57km2的历史城区(图1),其中既有低层、成片的石库门里弄建筑,以小高层为主的外滩近代公共建筑群,以多层为主的工人新村,也有许多体现改革开放成就的高层建筑。

图1 上海历史风貌整体保护的历程

Fig.1 The process of overall preservation of Shanghai's historical landscape

资料来源:笔者自绘

因此,未来保护规划的对象将不仅是原来的44片风貌区,而将是所有集中成片、内涵丰富的历史地区。因此,开展保护规划编制方法和实施机制优化研究具有重要的意义。

1.2 城市更新的新要求

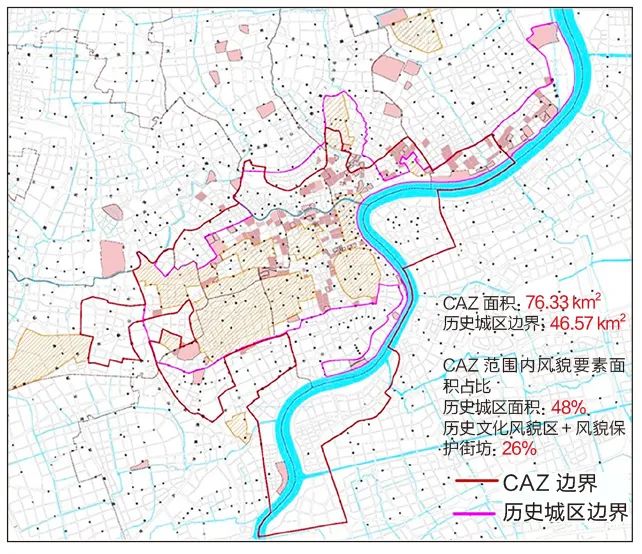

目前,我国超大城市已迈入聚焦存量空间、精细化治理的更新发展新阶段。“上海2035”第一次提出以外滩—陆家嘴地区为核心,集聚国际金融、贸易、航运和总部商务等全球城市功能,以世博—前滩—徐汇滨江地区引领创新、创意、文化等全球城市功能集聚。在面积为76.33 km2的中央活动区,约一半面积为上文所述历史城区,并有超过1/4的范围为历史文化风貌区和风貌保护街坊(图2)。

图2 上海中央活动区(CAZ)与历史城区的空间关系

Fig.2 The spatial relationship between the central activity area and the historical urban area of Shanghai

资料来源:笔者自绘

这些相互叠加的城市空间成为历史风貌整体保护和更新发展相互竞夺的空间“战场”,如何通过保护规划提升历史地区更新项目的品质,实现保护和居住环境改善及地区功能提升,实现文化引领,提升城市魅力,进而集聚发展要素,成为上海等全球城市亟待面对的新课题。

为加强历史文化遗产保护的更新活化,近两年,广州、北京等城市相继出台相应的更新和活化利用举措。广州市在2020年3月颁布实施《广州市促进历史建筑合理利用实施办法》(穗府办规〔2020〕3号),重点强调“放宽使用条件,促进活化利用”。在现行政策法规的基础上,进一步扩大鼓励性使用功能的范围,鼓励引入新业态;允许在建筑内部合理、适度增加使用面积,并对完善历史建筑确权登记手续等作出具体规定。这些实践为上海市风貌区保护规划实施、功能活化类型丰富、空间奖励机制完善等提供了重要的经验借鉴。

02

保护规划的编制及主要内容

2.1 保护规划的编制情况

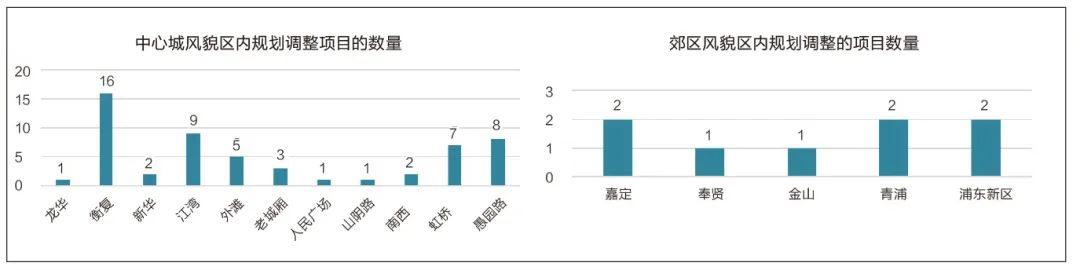

2003年,上海市政府批准《上海市中心城历史文化风貌区范围》,划定中心城12片历史文化风貌区,相对应的保护规划于2004年、2005年获得市政府批复。2005年11月,浦东新区及郊区的32片历史文化风貌区获批,至今,所有保护规划已分批获得批准(图3)。风貌区保护规划最初作为所在地区的控制性详细规划,其局部调整须参照控制性详细规划(简称“控规”)调整程序执行。大部分保护规划编制时间较早,且编制时为了最大限度地保护濒临损坏的历史风貌资源,在划定保护范围和制定保护措施时,强调先保留。比如,核心保护范围是把风貌价值较高的历史建筑全部划入,一定程度上存在单片规模小、边界不规整、布局分散的问题,对空间格局、整体性考虑不足;规划管控措施方面,部分地块虽设置了增量,但未明确建设要求,规划对其与风貌保护的关系如何协调缺乏引导。基于这些原因,针对新阶段的发展要求,部分风貌区开展了规划修编工作。

图3 风貌区保护规划的调整项目情况

Fig.3 Adjustment projects situation of the preservation planning of the historical and cultural district

资料来源:笔者自绘

2.2 保护规划的主要内容

保护规划以保护历史遗存的真实性、保护传统风貌的完整性及保持街区生活功能的延续性为基本原则。重点关注构成历史风貌特征的建筑、空间、肌理、环境及其他保护对象。保护规划重点明确保护对象、提出分类管控要求、划定核心保护范围和建设控制范围。如建筑分为保护建筑、保留历史建筑、一般历史建筑、应当拆除建筑和其他建筑五种类型,建筑高度分为沿街建筑高度和地块建筑高度两个指标。郊区风貌区为加强对水乡格局肌理的整体保护,将一般历史建筑分为甲、乙两类,把部分单体价值相对一般但体现肌理格局特色的建筑纳入保护范围,在对象上增加风貌保护河道,以及桥梁、塔、井等与历史环境相关的要素。在图则中,除常规的控规内容外,还增加了建议公共通道、绿化种植范围、需要整体规划的范围等城市设计内容。

03

对标活化利用的规划实施分析

迈入城市存量更新的新阶段,保护规划作为风貌区建设、更新利用的重要保障,在实施过程中屡屡碰到利用不畅的情况,这不仅是规划编制的问题,更多是实施机制配合不到位造成的。

3.1 保护规划整体实施情况

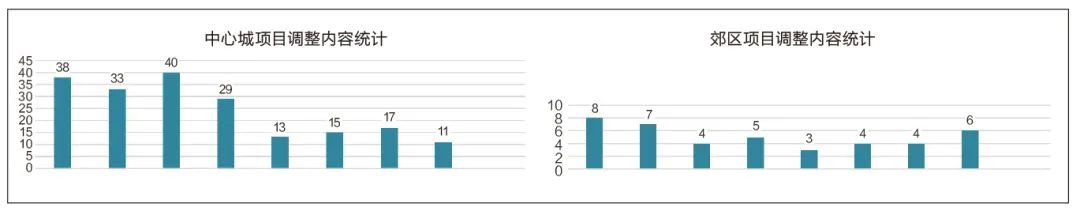

总体来看,44片风貌区保护规划的落实情况较好,但也存在通过规划调整程序对保护对象、规划指标等进行优化、细化或调整的情况。2010—2020年,风貌区内规划调整类项目约62项,中心城开展54项,72%的项目位于核心保护范围内;郊区开展8项,均位于核心保护范围内。其中,青浦蟠龙、浦东横沔两个风貌区进行整体规划调整(图3)。

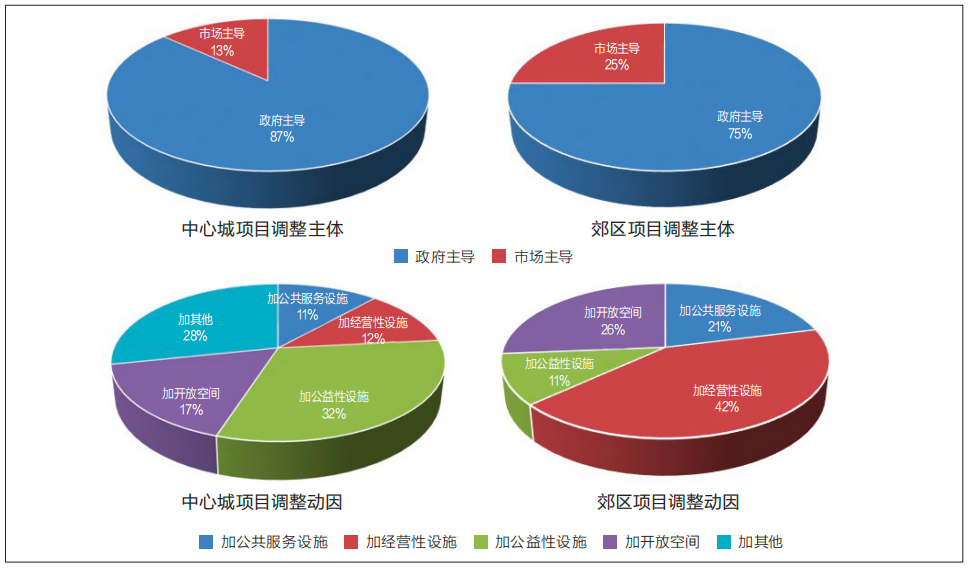

调整主体方面,中心城和郊区项目调整主体均以政府为主,中心城达到87%,郊区为75%。

调整动因方面,主要有增加公益性设施、经营性设施,并提供开放空间等,中心城以增加公益性设施(32%)、经营性设施(12%)及开放空间(17%)为主;郊区项目增加经营性设施的比例达到42%,增加开放空间的比例达到26%(图4)。

图4 规划调整主体和动因的情况

Fig.4 Situation of adjustment drivers and subjects

资料来源:笔者自绘

调整内容方面,用地性质、建筑面积、容积率和建筑高度是核心内容。在中心城范围内,74%的项目涉及建筑总规模调整,60%的项目调整容积率,70%的项目调整用地性质,53%的项目调整建筑高度。郊区项目都涉及用地性质变化,50%的项目涉及建筑总规模的变化,60%的项目对建筑高度进行调整。可惜的是,只有24%的调整项目对历史建筑的保护要求和更新利用方式提出建议,以更好地促进历史建筑和资源的活化利用(图5)。

图5 项目调整的主要内容

Fig.5 The main content of the adjustment projects

资料来源:笔者自绘

整体更新活化的实施情况方面,由于区位、交通和资源禀赋较好,通过引入各类文化品牌、公共和商业活动,风貌区已开展一定规模的更新建设并形成一定的影响力,如新场、朱家角等风貌区;少量规模相对较小的风貌区,近年来结合重要的项目机遇,由统一的主体平台介入,开展整体更新和活化利用,如横沔、蟠龙等风貌区。其他则出现大量历史建筑空置、年久失修、资金压力大、产权复杂等问题,为更新活化带来难度。

可以看出,原保护规划的延续性和落实情况相对较好,基本实现对历史风貌格局的严格保护目标。但是在原规划实施过程中,建设规模、用地性质及为在地居民服务的配套设施,仍需要结合配套政策机制加强实施。同时,规划调整的数量较少,从另一个角度体现出历史风貌区的更新建设活跃度相对较低,社会对历史保护价值的认知仍相对保守,市场资本也“忌惮”保护的要求和项目推进难度。

3.2 更新活化视角的项目实施分析

本研究对38个风貌保护更新项目进行评估,分析项目在推进和实施中遇到的问题。38个项目(中心城区21个、郊区17个)中,已实施的有24个,推进中的有3个,未实施的有11个(表1、图6)。通过分析整理发现,这些更新试点项目虽然通过对部分历史建筑进行修缮利用,实现功能更新和地区环境品质提升,但也暴露出以下问题:

表1 上海近年来主要的更新项目启动情况一览表

Tab.1List of major renewal projects launched in Shanghai in recent years

资料来源:笔者自绘

图6 上海近年来主要更新项目分布图

Fig.6 Distribution map of major renewal projects in Shanghai in recent years

资料来源:笔者自绘

保护对象方面,保护规划对各类历史建筑的保护更新与活化利用方式及路径的支撑不足。在规划控制上,保护规划指标和管理要求弹性不足,对实施的引导不足,缺少对地区内公共空间布局、地下开发等的引导要求;在功能导向上,缺少区域层面对风貌区整体的功能定位和业态分布研究,更新改造项目多以商业办公、文化等公共功能为主,较少涉及对科创、社区服务、特色酒店、居住等多样功能的探索,更新模式较为单一。

实施推进方面,更新项目的实施主体多以各区政府或资金实力较为雄厚的政府相关企事业单位为主,市场参与度和积极性不足。一方面,风貌更新项目的投入和产出比不高,投资周期长,如思南公馆、外滩源等项目的周期均超过十年;另一方面,目前缺乏创新的配套政策,无法打破促进历史资源活化利用的政策桎梏,如风貌区引入的业态僵化、历史建筑不符合现有消防指标要求等,难以吸引多元主体参与。

资金财务方面,更新项目往往缺乏有效和可持续的资金筹措机制,资金需求和财务成本较高,如思南公馆前期投入巨大,项目报表长期处于亏损状态,且前期难以获得相关金融创新产品支持;此外,由于使用权无法抵押融资,如巨鹿路沿线项目都存在历史建筑无法抵押贷款,影响资金回笼的情况,不利于后续项目的滚动开发。

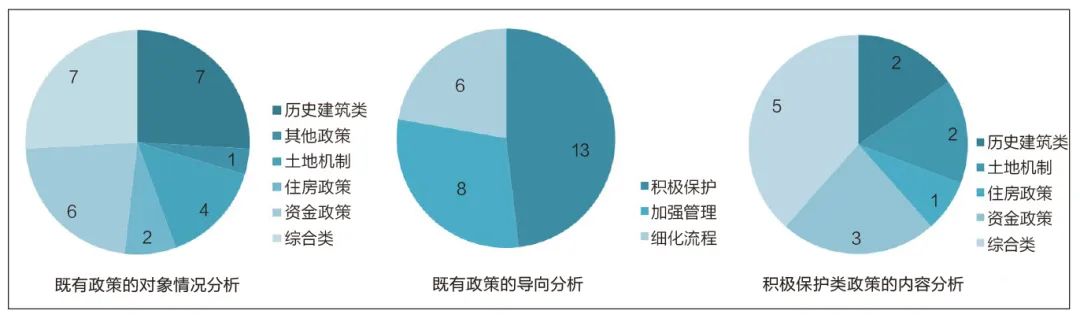

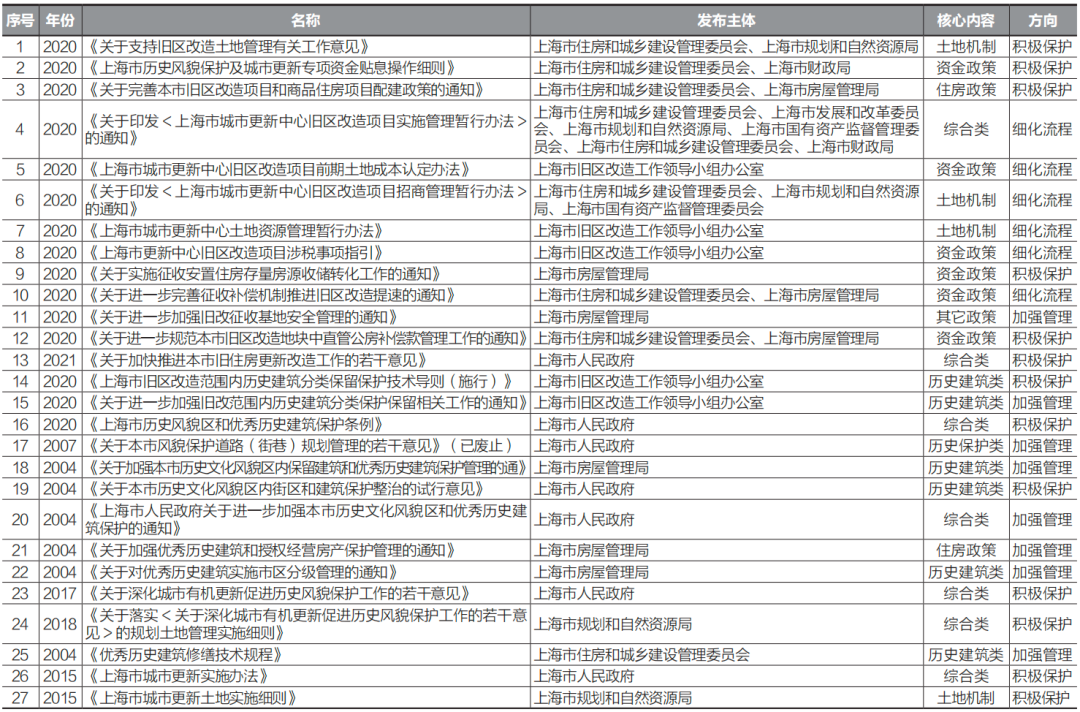

配套政策方面,需要扩大政策适用的空间范围。风貌区自身的空间具有局限性,需要从更广泛的区域层面统筹研究,给予支撑,以解决风貌更新项目的高成本问题;需要增强政策奖励的力度,拓展政策类型和范畴,适当提高保护更新类规划的奖励力度;需要探索产权问题的解决路径,创新产权归集、抽户等制度,解决现在历史建筑的使用权人没有能力、也没有动力参与修缮和活化利用,而政府投入大多只能用于外立面和公共部位改善,有意愿、有能力的参与者却没有路径和权利的问题。例如,在上海市优秀历史建筑中,虽然满足三类(73.82%)、四类保护(6.98%)要求的建筑占比高达80%,但在实际使用中,由于产权、资金等配套政策机制的局限,活化利用的措施难以实施,尤其是超负荷使用的居住类建筑的保护更新更是难以推进(图7、表2)。

图7 风貌保护更新政策的问题分析

Fig.7 Issues of renewal polices for historical and cultural preservation

资料来源:笔者自绘

表2 上海风貌保护相关政策一览表

Tab.2 List of policies related to Shanghai's historic landscape protection

资料来源:笔者自绘

04

促进保护规划实施的机制提升策略

4.1 保护观念更新:建立基于需求导向的传导机制

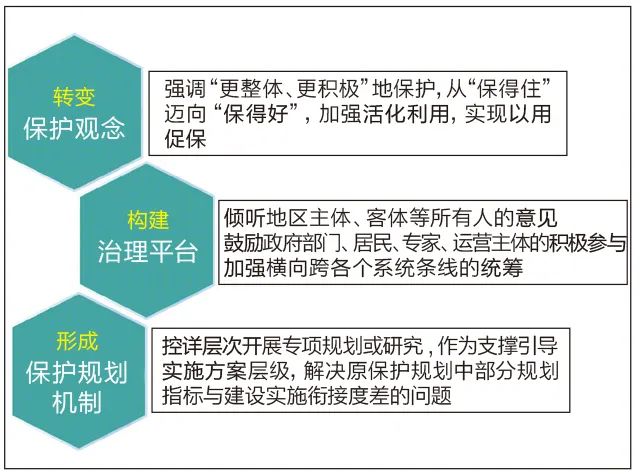

聚焦更新活化需求,首先要转变规划编制的思维基点。城市更新积极保护的要求带来新的挑战,原有“冻结式”的保护理念已无法适应新形势的要求。过去严格的制度、有力的措施、严肃的问责,切实加强了历史建筑和环境保护,但缺乏与更新的衔接,缺少新旧协同的引导,导致风貌区的活力日益下降。需要转变保护理念,强调更整体、更积极的保护,从“保得住”向“保得好”转变,以“活化利用”实现“以用促保”,实现保护和更新目标的统筹。

建立以人为中心、有温度的保护规划治理平台,倾听地区主体、客体等的意见,鼓励政府部门、社区居民、专家等不同主体积极参与治理工作,更大程度地保障公共利益。加强横向跨系统条线的统筹,针对重点问题、区域或项目,确立牵头部门与配合部门,从不同角度相互弥补,跨部门联动合作,形成合力。

建立融入国土空间规划体系的保护规划机制,在控规层次的保护规划基础上,开展区域性整体的功能组织、旅游活动策划、交通体系构建等专项规划或研究,作为支撑引导。新建实施方案层级,明确各类历史建筑的活化利用和保护更新方式,优化或放开部分控制指标,解决原保护规划中部分指标与建设实施衔接有偏差的问题,重点解决保护要求和风貌区整体更新利用在功能定位、管理要求方面不一致的问题;对功能业态布局提出细化要求,加强对高等级保护建筑活化利用的综合引导,提出完善交通设施配套的要求,加强公共活动的流线组织;解决更新实施与河道蓝线、消防等指标冲突等问题(图8)。

图8 基于需求导向的传导机制模式图

Fig.8 Demand-oriented transmission mechanism pattern diagram

资料来源:笔者自绘

4.2 挖掘文化品牌引领的源生机制

党的十七届六中全会公报提出,“文化引领时代风气之先,是最需要创新的领域”,就是要我们敢于破除落后的思想观念,敢于寻找新思路,开拓新境界。上海市已步入城市存量更新的阶段,传统“重保护、轻发展”的理念,已转变为积极保护、活化利用,要求我们从有限的资源中挖掘出适应现阶段发展的功能,以文化为引领,带动历史地区全面提升。

注重以保护规划实施,实现地区“物态、情态”的融合,发挥文化价值作用。一方面,加强对风貌区内更新资源的梳理,通过引入高层次文化事件、公共文化服务设施,形成一批重点项目,提升地区影响力。另一方面,挖掘地区文化和非物质文化遗产的潜力,加强展示和综合利用,培育地方特色,打造地区品牌,寻求可持续的动力源泉,包括挖掘更深层次的文化价值和精神内涵,如以“文化+”引领产业发展,促进消费,改善民生,推动社会治理;更高能级、更广范围的文化辐射、传播和影响力;更创新的文化表达,注重艺术化设计、专业化运作、品牌化营销,着力打造具有强大原生力和成长性的音乐、电影、雅居生活等方面的城市文化IP。

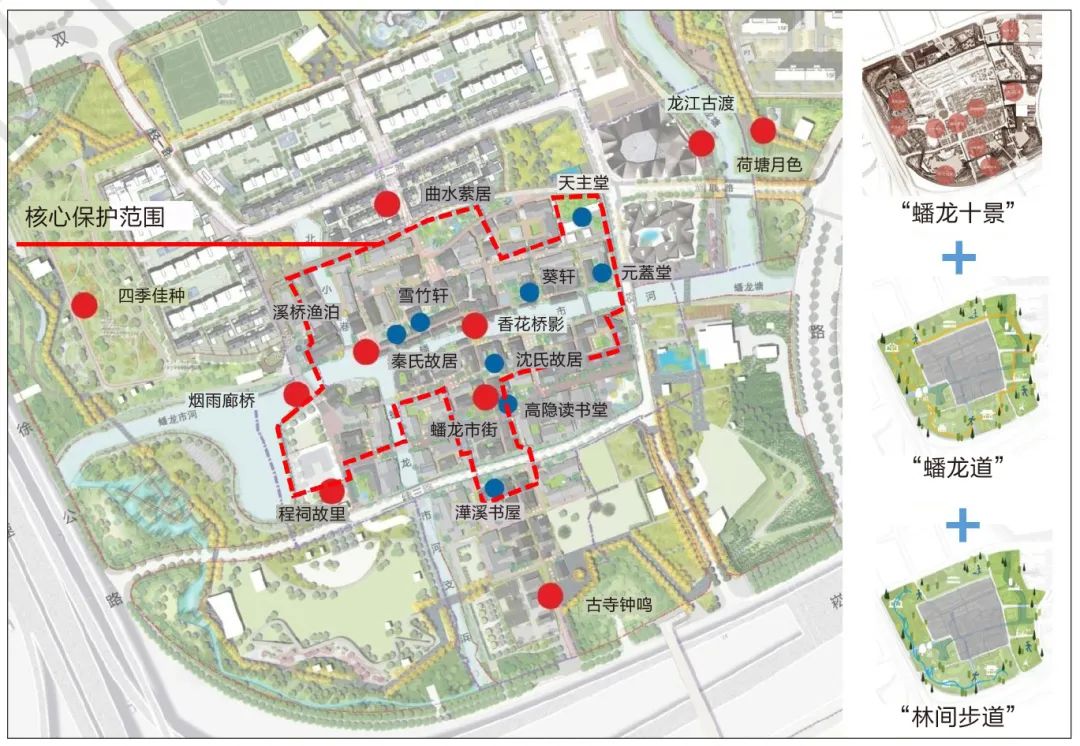

以上海市徐泾蟠龙古镇为例,古镇位于青浦区东侧,紧邻虹桥商务区板块,2010年编制保护规划,2018年根据开发项目需求进行局部调整并制定实施方案,2023年4月29日正式对外开放。蟠龙古镇的成功在于充分利用传统与现代的融合与叠加,挖掘文化,扩大影响力,联动周边一体化发展。首先,实施方案充分挖掘并保护古镇的风貌特色,重点保护水绿田交融的自然环境、“十”字形的街巷格局、临水的民居建筑、多元的宗教文化特色,围绕核心保护范围,形成现代的“蟠龙十景”,包括十字街、程家祠堂、滨水商区、粮仓艺术酒店等特色场景(图9)。

图9 蟠龙古镇文化遗产分布图

Fig.9 Distribution of cultural heritage in Panlong Ancient Town

资料来源:根据《蟠龙古镇整治实施方案》项目整理

在充分保护历史资源的基础上,项目定位为“摩登演艺传统江南”,基于古镇的传统江南肌理,注入“天地系”的国际摩登商业运营基因,打造江南与世界相碰撞的美景,旨在为虹桥CBD注入江南底蕴的文化活力,同时为上海构筑又一“轻度假”目的地。在建筑设计上,方案选择三种不同类型的建筑设计策略,一是对历史建筑进行保护性改造,修旧如旧;二是“古建形态+新立面设计”,保留风貌特色,融入现代建筑材料,修缮再利用;三是“风貌协调的新建筑”,运用新的建筑形态,经过艺术化处理,突出新建筑风格,重塑人文历史空间(图10)。其业态引入也与传统古镇商业模式不同,引入众多创新业态,打造非遗文化的记忆摊贩、周末集市,成立各类开放的创意展示平台,如茶艺会馆、当代肉铺、宠物公园、艺术精品酒店、生态有机餐厅等,形成以古镇商业为核心,集餐饮、文化、娱乐、消费为一体的“公园里的江南新天地”。

图10 蟠龙古镇三种不同类型的建筑设计模式图

Fig.10 Three different types of architectural design patterns in Panlong Ancient Town

资料来源:根据《蟠龙古镇整治实施方案》项目整理

同时通过空间载体与活动体验,形成新的生活方式,将江南文化体现在生态绿地和24节气自然课堂中;体现在小镇文创品牌、周边随手礼中;体现在枕水人家安宁的居住环境与书香门庭社区文化空间中,以及物业策划的节庆活动中。开业期间举办了首届“艺游自然”公共艺术节、首届户外生活节、“月见蟠龙”光影秀、“蟠龙吉日”非遗主题展、“有猫病”的漫画展、“宋风雅集”、汉服巡游等,从江南文化、自然绿地、户外活动、艺术展陈及创新消费等角度提供多种体验活动。

创新文化内容方面,积极开展以社区居民为参与主体的市集、都市漫步等活动,构建人人共享、全年龄段参与的完整文化产业体系。2018年在南昌路开展的历史风貌改造计划,让这条老马路有了新味道,周边老旧小区通过优化居住功能,完善周边配套布局,纷纷“展新颜”“强服务”。南昌路街区也不断在“软件”上做文章,每个月由街道、社团举办“建筑阅读”主题活动、“转角遇到音乐”音乐会,激发街区活力,让市民游客来到这里体验一种别样的生活方式。位于296号的“AD Hub”城市艺术微空间,2021年9月底在上海城市空间艺术季举办期间,举办了一场围绕打造“15分钟社区生活圈”的主题展览,展出南昌路街区更新项目的设计思路、执行过程、图纸作品等,以影像资料的形式,帮助公众了解南昌路的焕新过程,吸引周围的居民、白领及游客前来参观。而在一些梧桐树上,根据周边居民的意愿和回忆,由上海文化公益促进会的手绘师精心设计手绘猫头鹰、小猫咪、小松鼠等憨态可掬的小动物,打造充满童趣的童乐园。

在发扬文化优势的同时需要充分发挥历史风貌独特的场所魅力,通过对历史建筑适应性的合理更新利用,引入体验型商业、科创企业、科技金融、总部企业等特色“硬核芯”功能,让科创回归城区。联合办公开创者WeWork,擅长将老建筑改造成令人惊艳的联合办公空间,其旗舰店选址在威海路上一座历史悠久的建筑,在保持建筑原有结构的基础上,以活泼的粉色、蓝色和绿色打破工作空间的沉闷,使厚重的时代感与轻盈摩登的现代艺术完美融合,吸引众多企业家、设计师和创业团队入驻。近年改造的杨树浦路147号马登仓库,响应城市更新号召,融入具有上海特色的人性化设计和充满活力的WeWork社区文化,充分体现老上海工业建筑与现代艺术的碰撞。上海CREATER创邑把城市更新和文化科技产业相结合,打造为入驻企业服务的文化创意空间及社区服务生态链,其改造的愚园路1088弄公共市集,既保留了柴、米、油、盐的“烟火气”,提升老百姓的满意度,又为社区居民及周边白领提供了各类艺术展览。

4.3 创新激发积极参与的动力机制

空间资源的缺乏和束缚是导致社会各界参与风貌区更新实施积极性较差的根本原因,因此,需要创新激励各方积极参与的动力机制。

一是排摸更新用地存量规模,提出分类引导。对保护规划给定的可更新用地资源及建筑规模进行分类梳理,对因历史风貌保护要求无法实施的增量部分,可以结合更新利用和实施方案研究对指标进行优化,也可以考虑在其他地区统筹平衡。如可以通过增加地下空间、结合历史建筑的“留、改、拆”增加规模、跨区域绑定平衡等方式多途径解决。

二是梳理“应当拆除建筑”的规模,对集中、品质较差、亟待整体提升的区域进行统筹研究,必要时,可以适当拓展调整范围,将有意愿更新改造的其他建筑或一般历史建筑纳入存量更新范围。充分借鉴衡复风貌区为保护风貌而将“应当拆除建筑”的规模与跨地区开发增量绑定的统筹机制,将以活化利用和品质提升为目的的建设活动带来的建筑容量变化转移到其他更新开发区域,提升各区开展更新利用建设的积极性。

三是统筹梳理,锁定承接区域,对全区可规划用地或有更新计划的地区进行统筹梳理,全面分析综合功能导向、城市形态、交通承载等要素,可以与风貌区内更新活化绑定,承接开发权转移的空间资源。

四是完善分类转移机制,鼓励区域协同,优化风貌区内的开发权转移机制,完善三种类型转移的引导:有条件的区域可以鼓励街坊内转移平衡;经过统筹研究和评估后,可以开展单元内或行政区范围内的开发权转移;通过同一主体或合作平台,建立全市统筹、跨区转移、区区合作的机制,探索建立全市开发权蓄存机制。

五是形成管理机制,确保实施推进,建立转出、转入地块的捆绑机制,加强转移地块的全生命周期管理,对捆绑地块同步开展规划编制工作,并对同步开工、建设、竣工验收的时间作出具体要求。

4.4 完善各方协同的配套机制

建立更新奖励机制:结合《上海市城市更新条例》、相关实施条例及不断完善的行动计划,增加涉及历史风貌保护和活化利用的奖励类型,提高对新增保护和更新利用空间,以及提供额外公共空间与公益性服务设施的奖励幅度。增加对有助于彰显地区历史风貌特征,在整体活化利用过程中被拆除、有产证的“应当拆除历史建筑”的面积奖励,激发各区开展更新工作的积极性。

探索产权归集机制:积极探索解决困扰历史建筑活化利用的产权问题,为产权整合、归集提供支撑,提出分类处理的路径。例如,可以对成套改造后的使用权住宅及独立主体收储后的使用权住宅等,按规定办理产证,探索各类历史建筑使用权的交易、抵押途径。

推进资金扶持机制:完善历史风貌保护资金激励机制,以专项资金撬动多样社会资本注入;通过税费减免、创新历史风貌保护相关的金融产品等形式,调动市场主动参与风貌保护更新的积极性。

05

结语

让每个人可以自在生活、体验的历史地区是一座城市最有魅力的场所。保护规划不仅要管住建设活动,还要通过机制创新引导活化更新,更要从城市顶层进一步完善相关的法规、政策和技术标准,形成促进活化更新的合力,让这些地区成为承载上海全球城市核心竞争力的重要空间,也是彰显城市魅力,集聚人才的重要窗口。

立即订阅

立即订阅