最新文章

基于扎根理论的城市新移民居住满意度影响因素研究——以上海市闵行区吴泾镇为例

2023-12-05摘要

文章基于上海闵行区吴泾镇的实证调研,借助扎根理论的数据处理方法,探讨聚居在吴泾镇的新移民居住满意度的影响因素。研究发现,吴泾镇新移民居住满意度整体处于中、低位水平。其中,物质空间实体层面的设施维度如教育设施、卫生服务机构,出行维度如慢行交通,场所维度如居住场所(租金方面)、社交场所,以及非物质空间虚体层面的就业维度如产业发展(企业发展潜力)、就业机会等是主要影响因素;其余因素因研究对象的不同属性和需求,对居住满意度的影响程度有所变化。因此,文章从物质及非物质两大范畴提出五大优化建议,以期在城市发展的新阶段,为新移民构建和谐宜居的居住环境,并为新移民的社会融入及城市精细化治理提供一定实践借鉴和理论启示。

作 者

吕 飞 苏州科技大学建筑与城市规划学院教授

杨丽丽 苏州科技大学建筑与城市规划学院硕士研究生,工程师(通讯作者)

魏晓芳 苏州科技大学建筑与城市规划学院副教授

2021年7月,习近平总书记在考察林芝工布公园时强调,城市的核心是人,城市工作做得好不好,老百姓满意不满意、生活方便不方便,是重要评判标准。

随着新型城镇化的稳步推进,“新移民”越来越成为城市重要的组成部分,尤其是在大城市更加突出。新移民的生存状态不仅反映出新型城镇化的发展状态与社会公平问题,还反映出社会治理的精细化程度。已有的研究表明,新移民的归属感不足,社会融入度较低,居住环境相对较差,居住品质得不到保障。因此,新移民群体的居住满意度亟需被关注。

01

文献回顾

“城市新移民”作为流动人口的一种解读,目前,学术界对此尚未形成统一的概念界定。李志刚等将新生代农民工界定为城市新移民,主要指出生于二十世纪八九十年代拥有农村户籍但在城镇就业的人群;赵雯将城市新移民定义为:18岁以上,在该城市生活,有着稳定的收入和居住意向,却没有该城市户籍的外来人口;吴岚将城市新移民定义为:在城市有较为稳定的居住地的社会底层劳动力移民和新兴中产阶层。根据相关文献整理城市新移民的特征:一是长期生活在城市,拥有相对稳定的收入;二是具有定居城市并实现市民化的意愿;三是按职业类型可划分为劳工型、智力型、投资型和政策型。已有的研究成果涉及社会学、城乡规划学等多学科,重点聚焦居住及职住空间分异、语言、就业、子女教育、文化认同、定居意愿、熟人关系等单一视角,或从混合视角多维度地讨论城市新移民的社会融入问题。

“满意度”概念起源于20世纪30年代,到20世纪60年代,被规划领域学者应用于住区规划,并用以解决社会治理、空间发展等实际问题。已有的成果因涉及不同时期、不同地域、不同研究视角及不同研究对象,对满意度影响因素及影响程度的研究有所差别。如陈云等以北京市城镇居民为研究对象,通过构建结构方程模型测度居民满意度的影响因素,研究认为,人际关系、子女成长、婚姻关系、居住配套、身心健康、职业发展对北京市城镇居民生活满意度的影响程度逐渐递减;吕飞等以老旧小区为研究对象,基于居民满意度的视角发现,区位、室外环境、社区配套服务设施(物质、精神)、道路交通、物业管理、住房建筑品质、社区情感等是影响居民满意度的一级因子;冯健等基于原住民对新城市贫困问题的关注,认为住房条件、社区环境、配套设施及社会网络是影响居民居住满意度的主要因素;陈轶等基于农民对集中居住区问题的关注,认为就业、收入、配套等是影响农民生活满意度的主要因素;李志刚等基于新移民对聚居区居住环境的关注,认为收入水平、设施条件、城市管治强度及社区归属感等因素,对北京、上海、广州城市新移民的居住满意度起到决定作用。

以上文献对本研究具有全面性的指引作用,本文通过深入实证调查,采用“满意度”评估方式,以劳工型(指工厂务工人群)、投资型(主要以小个体经营者为主)新移民为研究对象,关注其居住环境,深入探讨他们对现有居住环境的满意度,从城乡规划学科视角,为城市新移民营造和谐、宜居的居住环境,为促进新移民的社会融入及更加精细化的社会治理提供理论借鉴。

02

研究设计

2.1 调研设计

2.1.1 预调研

已有的研究表明,上海市新移民集中分布在外环线沿线.部分地区呈块状集聚.远郊区呈分散分布。因此,选取上海市闵行区(紧邻上海外环线)作为预调研区域。通过实地考察,对区域内涉及的居民、工作者进行访谈,以及通过网络收集政府的相关政策文件、新闻稿、统计年鉴等,获取研究对象的一手资料。

2.1.2 选取深度访谈样本区

根据预调研数据可知,吴泾镇聚居的研究对象总数大、聚居区域相对集中、聚居意愿也相对稳定,能够满足深度访谈需求。通过梳理吴泾镇2014—2021年新移民人数可知,吴泾镇拥有稳定的新移民群体(表1)。同时,为方便数据统计和整理,研究以行政村为单元,选取新移民人数超过4000人且在常住人口中的比例达50%以上的行政村,作为深度访谈的样本区(表2)。

表1 吴泾镇新移民人口数统计(2014—2021年)

Tab.1Population statistics of new migrants in Wujing Town (2014-2021)

资料来源:闵行区统计年鉴

表2 吴泾镇五个行政村人口数据统计

Tab.2Population statistics of five administrative villages in Wujing Town

资料来源:闵行区2021年统计年鉴

2.1.3 培训访谈人员

对访谈人员进行专业培训,确保访谈人员在访谈过程中保证核心意义不变,同时灵活获取样本数据。

2.2 研究方法

扎根理论是较为常见的、运用编码归纳方法对样本数据进行分析的理论,是一种质性研究的重要方法。即进入田野调查之前不提出任何假设,仅基于扎根经验数据,通过严谨、规范的分析流程,从质性资料中生成理论。

本文主要借鉴扎根理论的编码构建逻辑,对样本数据进行归纳、整合,以提炼数据之间内在的逻辑关系为核心目的。即通过开放性编码、主轴编码及选择性编码,对样本数据进行持续比较分析,梳理并挖掘隐藏信息,直至理论饱和,实现对研究对象核心诉求的全面把握。

2.3 数据收集与处理

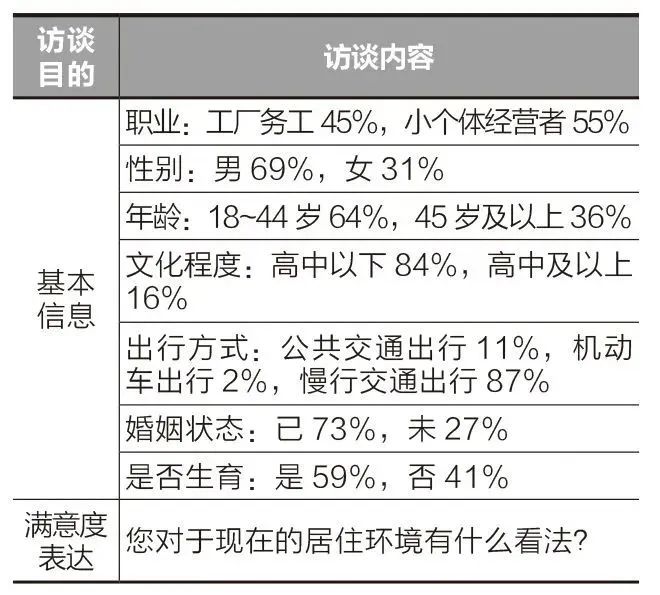

按照理论饱和原则开展深度访谈,首先选取一个研究单元(塘湾村),对单元内的研究对象进行随机抽样,然后对样本数据进行编码分析,根据分析结果对下一个研究单元进行访谈调研,直到不再出现新的概念即停止访谈。单次访谈持续15~30分钟,在征得访谈对象同意后对访谈内容进行录音(表3)。

表3 访谈目的与内容

Tab.3 Purpose and content of the interview

资料来源:笔者整理绘制

03

基于扎根理论的

新移民满意度影响因素分析

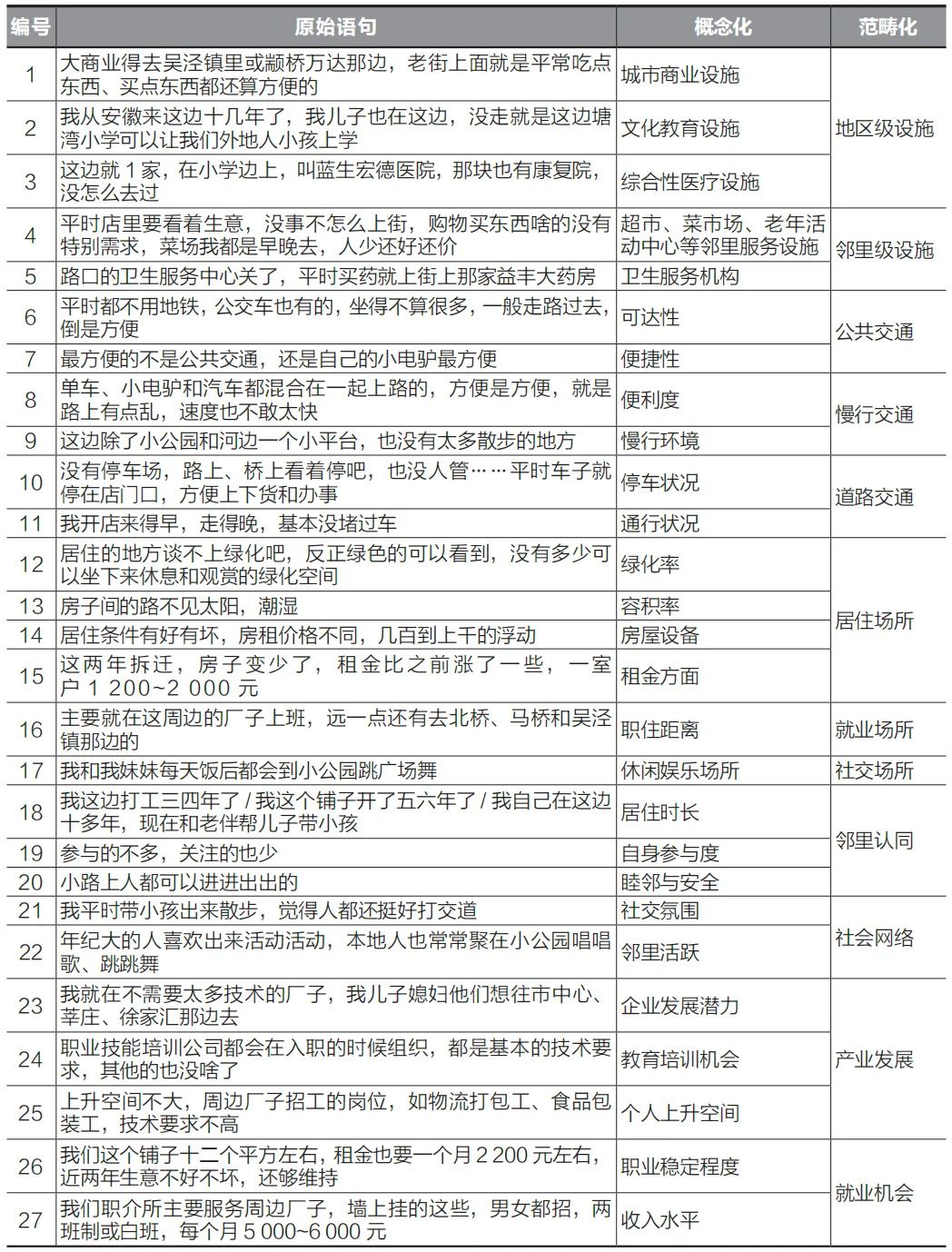

3.1 开放性编码阶段

开放式编码是对原始访谈数据进行重新组合、归类,得到初始概念,并发现初始范畴的一个译码过程。本研究梳理出与居住满意度相关度较高的2万余条原始语句,考虑到样本数量相对较多且存在交叉,研究对这些原始语句进行再归纳,形成500余条原始语句和初始概念,剔除前后矛盾的初始概念,最后形成12个初始范畴(表4)。

表4 开放式编码表

Tab.4 Open coding diagram

注:为节省篇幅,仅选取部分内容展示。

资料来源:笔者整理自访谈资料

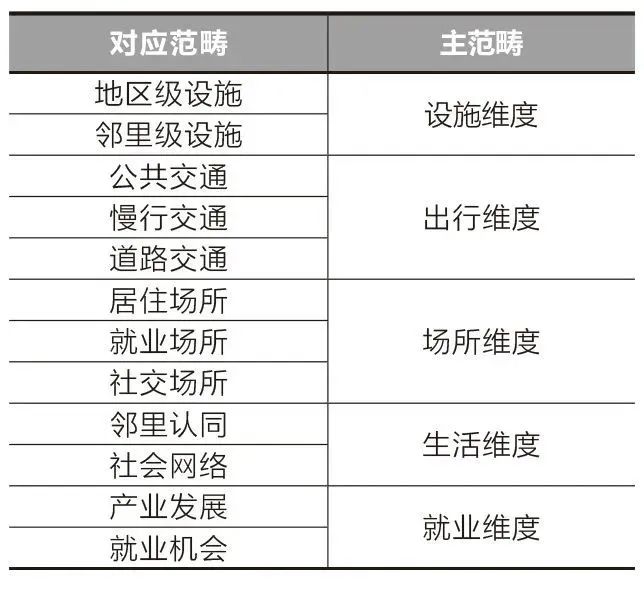

3.2 主轴编码阶段

本阶段,充分理解研究对象,在此基础上深度分析范畴的属性,通过资料分析、信息整理,梳理不同范畴间的逻辑关系,最终归纳形成由“设施维度、出行维度、场所维度、生活维度、就业维度”构成的五个主范畴(表5)。

表5 主范畴与对应范畴之间的对应关系

Tab.5 Correspondence relationship between the main categories and the corresponding categories

资料来源:笔者整理绘制

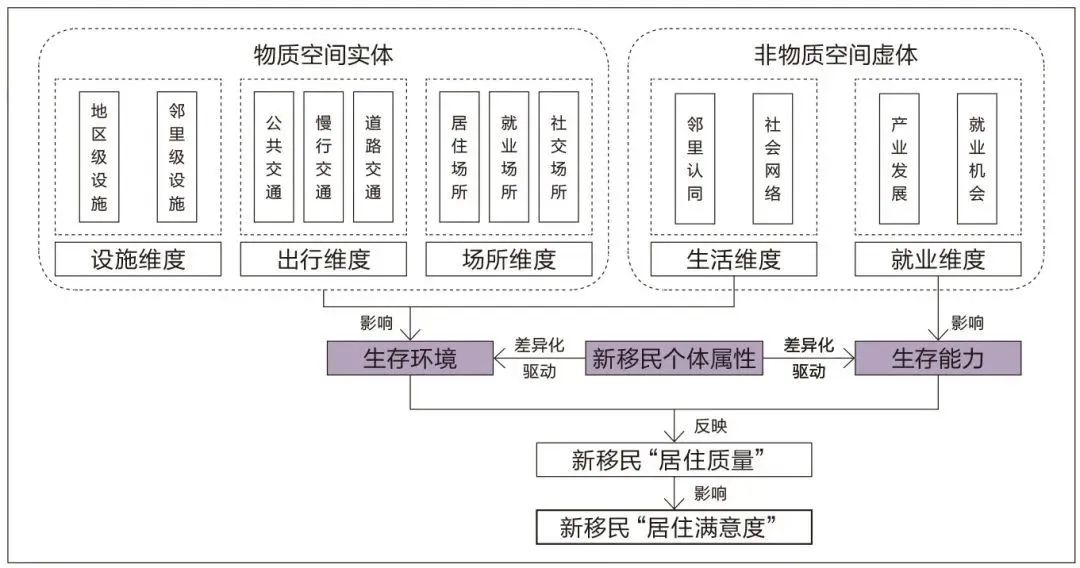

3.3 选择性编码阶段

基于以上两阶段的研究,本阶段各范畴之间的关系相对清晰,通过反复核验、对比,最终确定“城市新移民居住满意度影响因素”为核心范畴。围绕核心范畴,形成“设施维度—出行维度—场所维度—生活维度—就业维度”五个维度的主范畴,依托范畴之间内在的逻辑关系,构建城市新移民居住满意度影响因素概念模型(图1)。

图1 城市新移民居住满意度影响因素概念模型

Fig.1 A conceptual model of influencing factors of urban new migrants’residential satisifaction

资料来源:笔者自绘

模型的主要内涵:城市新移民居住满意度在个体不同属性特征的驱动下,受到来自物质空间实体和非物质虚体两个层面共五个维度的环境要素影响,每个维度的环境要素,通过新移民的生存环境和生存能力来影响其居住满意度,具体影响路径因新移民个体对就业形势、子女未来、社会基础服务设施的需求程度及对生活舒适度的不同理解而有所变化,下文将详细说明。

设施维度的影响因素属于物质空间实体层面的要素,综合居住满意度评价发现,设施的种类、便捷性、服务水平、服务质量、消费水平及多样性等为影响居民居住满意度的主要因素。如地区级设施的种类、便捷性、服务水平等与居住满意度呈正相关关系。通过访谈可知,研究区内、外教育设施越便捷,服务水平越好,其居住满意度越高。这源于很多研究对象(尤其是已婚、育有子女的研究对象)希望子女得到更多、更好的教育机会。邻里级设施的服务质量、消费水平及多样性等,通过影响居民日常生活的舒适度,进而影响居民满意度。通过访谈了解到,就卫生服务机构而言,在医疗和服务水平有保障的前提下,其服务水平对研究对象(35岁以上研究对象反映更为明显)居住满意度的影响更大。因此,完善基层卫生服务设施十分必要。同时,邻里设施的多样性(菜市场、超市、活动中心等)可以促进邻里交往,增强新移民的认同感和归属感,对工厂务工人群(尤其是35岁左右的研究对象)的居住满意度影响尤其明显。

出行维度的影响因素属于物质空间实体层面的要素,综合居住满意度评价发现,公共交通的可达性、便捷性,慢行交通的便利度,慢行环境的安全性、舒适度,道路交通的停车状况、通行状况等,均是影响居民居住满意度的因素。通过实际调研得知,新移民群体的居住满意度受公共交通因素的影响程度,会因个体年龄差异而有所区别,比如年龄越小,其居民满意度受其影响程度会相对显著一些。目前,研究对象普遍对公共交通的满意度偏低,但调研显示,公共交通因素对新移民居住满意度的影响相对其他因素而言,影响也是相对较低的。研究对象居住满意度还受慢行交通的便利度、慢行环境及道路交通通行状况的影响,研究对象职住距离的可达性问题通过改善慢行交通即可解决。

场所维度的影响因素属于物质空间实体层面的要素,对不同就业形势的研究对象的影响程度相近。综合居住满意度评价发现,居住场所层面的居住区绿化率、容积率、房屋设备、租金等方面,就业场所层面的职住距离,社交场所层面的休闲娱乐场所(公园、广场、街道空间)的规模数量、安全性、可达性等,是场所维度影响居民居住满意度的因素。就居住场所而言,根据相关学者研究,容积率的影响是复杂的,不宜一概而论,但是绿化率对居民居住满意度的影响是相对显著的。绿化空间能促进邻里交往,使居民身心放松,进而影响其居住满意度。通过访谈发现,虽然新移民聚居区绿化不少,但能够满足居民休闲、娱乐、游憩需求的相对较少,对于容积率,研究对象普遍反映没有明确概念。租金的性价比与居民满意度呈正相关关系,而租金价位与房屋质量及设备等成正比。就业场所层面,居民出行方式影响居民居住满意度,因研究对象职住距离较近,目前大多处于满意度较高的状态。社交场所层面,研究对象对休闲娱乐有期待和向往,相关学者研究表明,休闲娱乐场所(公园、广场、街道空间)的规模数量、趣味性、安全性、可达性能够激发居民的参与度,促进邻里互动,进而影响居民的居住满意度。研究对象普遍反映,研究区内适宜作为居民休闲娱乐的场所少且规模小,不能满足居民多种需求,影响了新移民的居住满意度。

生活维度的影响因素属于非物质空间虚体层面的要素,综合居住满意度评价发现,邻里认同(如居住时长、自身参与度及睦邻与安全)、社会网络关系(如社交氛围、邻里活跃度),能够促进居民的社区归属感和社会融入,强化居民的主人翁意识,提高居民的归属感,进而影响居民居住满意度。虽然营造邻里认同感、维持社会网络关系能够增强居民的心理安全感,但在实际访谈中,新移民对营造邻里认同、维持社会网络关系相对被动:部分受访者(小个体经营者为主)因工作无法过多参与社会网络关系维系;少部分受访者(35岁以下工厂务工人群反映较为明显)没有主动融入和维系社会网络关系的意识;大部分受访者愿意或者说是希望多一些机会参与邻里认同及社会网络关系维系活动。

就业维度的影响因素属于非物质空间虚体层面的要素,综合居住满意度评价发现,产业发展层面的企业发展潜力、教育培训机会、个人上升空间等,就业机会层面的职业稳定程度、收入水平等,是影响居民居住满意度的因素。访谈发现,就业维度的职业稳定程度及收入水平,无论是对小个体经营者,还是对工厂务工人群而言,都是最显著的影响因素;而企业发展潜力(主要影响工厂务工人群,塘湾村和新建村新移民反映更为明显),通过影响新移民群体的职业稳定程度,进而影响其居住满意度;教育培训机会及个人上升空间,是研究对象不太关注的影响因素,主要因为他们从事的行业对技术提升要求不高,以及自身学历有限,但年轻的研究对象仍抱有一定期待;同时,由于地区产业类型各异,作为新移民居住满意度的重要因素之一,收入水平对新移民居住满意度的影响也非绝对的正向。

3.4 分析结论

实证研究表明,新移民的居住满意度总体处于中、低位水平。新移民居住满意度受到多方面因素的影响,主要涵盖设施、出行、居住、生活、就业五个维度的主范畴。通过实证调研分析可知,物质空间实体层面的设施维度如教育设施、卫生服务机构,出行维度如慢行交通,场所维度如居住场所(租金方面)、社交场所,以及非物质空间虚体层面的就业维度如产业发展(企业发展潜力)、就业机会等作为主要因素,影响城市新移民的生存环境及生存能力,进而影响其居住满意度,因研究对象的不同属性和需求,其他因素的影响程度有所变化。

04

城市新移民居住满意度提升的建议

基于研究结论,本文提出如下两个空间范畴的新移民居住满意度提升建议。

4.1 物质空间范畴

4.1.1 完善设施保障体系,保障多元化产品供给

完善基层的“教育、医疗、休闲生活”等配套性保障体系,从配套的空间布局、服务质量,到鼓励特色鲜明的中、低消费店铺开设,以及基层医疗、教育体系的搭建,保证新移民平等、便捷地就医、求学、休闲娱乐,为新移民稳定的驻地转化提供公平的生存环境;完善住房保障体系,在租房、购房等方面提供相应的优惠或补助,为新移民提供公平享受人才公寓、经济适用房、廉租房的机会,帮助新移民“租(居)者有其屋”,真正融入城市。

4.1.2 便捷交通出行方式,改善慢行交通环境

提倡绿色交通,构建通达、有序、安全、舒适、低能耗、低污染的出行环境。持续优化区域内公共交通出行便捷性,持续提高公共交通覆盖率,充分利用闲置场地,将其转化为停车场;详细摸排路权基础信息,在现有道路空间的基础上完善慢行交通网络,配套共享单车及非机动车停放空间,改善慢行环境。

4.1.3 提升场所综合服务能力,促进新移民的社会融合

城市空间不仅是一种物理空间,而且是具有社会属性的空间,城市空间生产过程中出现的不公平现象导致社会排斥的产生,进而影响社会和谐。优化现有公共活动空间基本功能,并纳入社交、健体、游乐、集会及创业等关注度较高的服务内容;梳理研究区内的闲置空间,健全空间载体要素,打造“空间服务综合体”,提高交流互动的可能性,促进社会交往,提升空间整体的使用效率;鼓励本地居民精准提供高、中、低多元消费体系的出租屋产品,满足不同消费新移民群体的需求。

4.2 非物质空间虚体范畴

4.2.1 围绕全年龄生活体验,组织邻里社区活动日

针对新移民群体各年龄段的特殊需求,组织居民开展休闲娱乐、学习、创业等老少皆宜的邻里活动,引导新移民融入大家庭,凝聚区域新移民主人翁意识。建立邻里互助、资源互通的长效机制,推动设立邻里活动日,打造新移民聚居区社会治理活动品牌。

4.2.2 构建全方位就业体系,提高新移民生存能力

完善产业性保障体系,助力政府制定有针对性的内生发展政策、产业思路。引入第三方专业机构及公益性组织,加强法律保护及困难帮扶措施,同时优化产业物理环境,筑巢引凤,吸引更多适合本地发展的产业类型,扩大就业机会;为新移民创造更多受教育、职业培训等提升专业技能的机会,稳定就业,提高收入,提升新移民扎根本地的生存能力。

05

结语

在新时期转向解决“好不好”的内涵式发展背景下,新型城镇化发展更加关注“以人民为中心”的新发展理念。本文以城市新移民聚居区为研究区域,以扎根理论构建逻辑为样本数据的分析方法,倾听新移民的核心诉求,探讨影响其居住满意度的环境因素,以期通过构建新移民和谐、宜居的环境来促进其社会融入。同时,研究认为,新移民的价值观认知及居留城市意愿的强弱,也会对居住满意度产生一定影响。因此,本文认为,在后续研究中,有必要针对“价值观认知及居留城市意愿的强弱”等维度,开展新移民居住满意度影响因素的进一步探讨。

立即订阅

立即订阅