最新文章

基于生活圈理论的城市防灾空间设施优化配置研究

2023-11-30摘要

文章通过对日本和中国台湾地区在防灾生活圈规划方面的理论与实践研究,从邻里避难生活圈、社区防灾生活圈和城区防救单元三个层级,以及避难场所、防灾中心和应急道路三个方面,讨论城市防灾空间设施优化配置策略,并据此提出理想的城市防灾空间设施配置模型。该模型对于城市新建地区的防灾空间设施规划和已建成区域的防灾空间设施的提升改造,具有一定的参考价值。

作 者

张翰卿 武汉大学城市设计学院副教授

商雪芸 武汉大学城市设计学院硕士研究生

贾诗涵 中冶南方工程技术有限公司工程师

20世纪80年代,日本和中国台湾地区广泛开展了防灾生活圈规划方面的研究和实践,将城市防灾功能空间与日常城市空间紧密结合,体现了安全韧性的城市建设思想。而中国大陆在此方面也有一定研究,但与现有规划标准和治理体系方面的衔接还有待深入。2018年,我国颁布《城市居住区规划设计标准》(GB 50180—2018),在城市规划体系中正式引入“生活圈”概念。本文以此为背景,借鉴日本和中国台湾地区的相关经验,并与当前的相关法规、标准相衔接,尝试提出较为理想的城市防灾空间设施配置模型。

01

防灾生活圈理论

1.1 防灾生活圈的相关概念

1.1.1 生活圈的概念

生活圈的研究与规划最早始于日本,后来引入韩国和我国台湾地区。日常生活圈指居民以家为中心,开展包括购物、休闲、通勤 (学)、社会交往和医疗等各种活动所形成的空间范围或行为空间。生活圈规划从居民生活空间的角度出发,反映居民生活空间单元与实际生活的互动关系,刻画空间地域资源配置、设施供给与居民需求的动态关系,并与城乡规划相结合,成为均衡资源分配、维护空间公正及组织地方生活的重要工具。

1.1.2 防灾生活圈的概念

1980年,日本首次提出“防灾生活圈”的构想,目的是在发生地震灾害时阻止火势蔓延,并以防灾生活圈作为划分防灾区域的方式。1982年,东京在拟定的《东京都长期规划》中,决议施行阻燃带建设,及推动防灾生活圈试点工作,并在1985年正式实施。

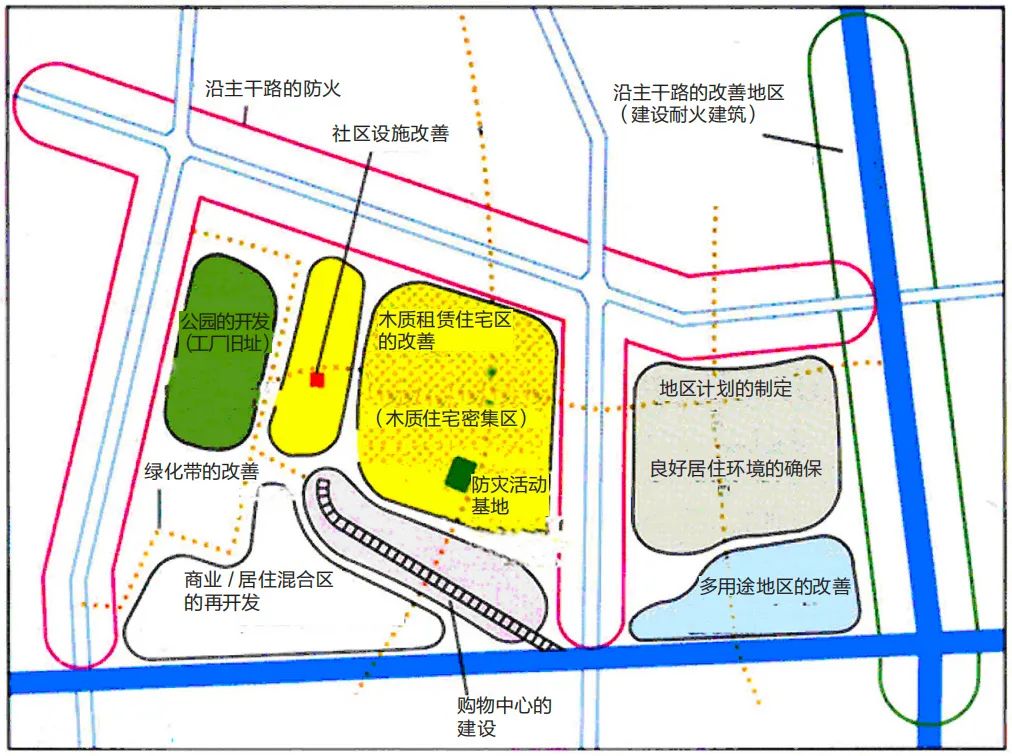

1995年,在阪神大地震后,日本国土防灾局在《防灾基本计划》中,增加了防灾据点与安全防灾街区计划等内容。由此,防灾生活圈便成为日本防灾体系的重要组成部分,并且形成一套完整的防灾生活圈模式(图1):以路网与河道等城市轴线元素作为“防灾隔离带”,沿此布置耐火建筑与绿地,形成具备一定抗灾能力与阻止火势蔓延的独立区域。

图1 防灾生活圈模式图

Fig.1 Model diagram of disaster prevention life circle

资料来源:转引自张翰卿《“安全城市”规划理论和方法研究》

同年,我国台湾地区参考日本东京都震灾防治计划,将“防灾生活圈”列为都市防灾建设和重点防治内容,引入台湾地区防灾体系中。

1.2 防灾生活圈的等级划分

1.2.1 日本防灾生活圈等级划分

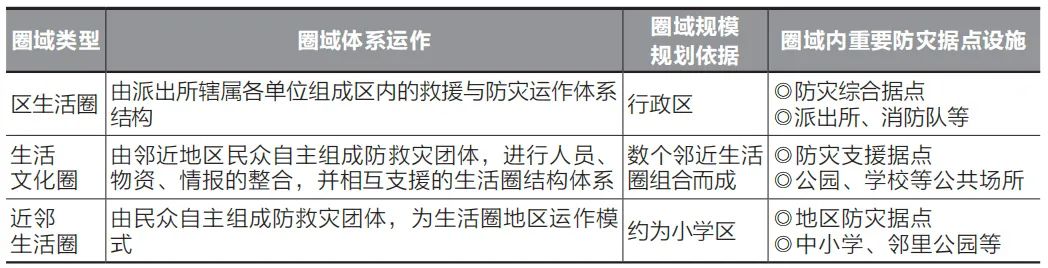

日本的防灾生活圈一般分为三个等级:区生活圈、生活文化圈和近邻生活圈(表1)。

表1 日本神户市复兴计划防灾生活圈划分标准

Tab.1Classification standards of disater prevention life circle in the reconstruction plan of Kobe, Japan

资料来源:笔者根据蔡柏全《都市灾害防救管理体系及避难圈域适宜规模之探究:以嘉义市为例》改绘

1.2.2 我国台湾地区防灾生活圈等级划分

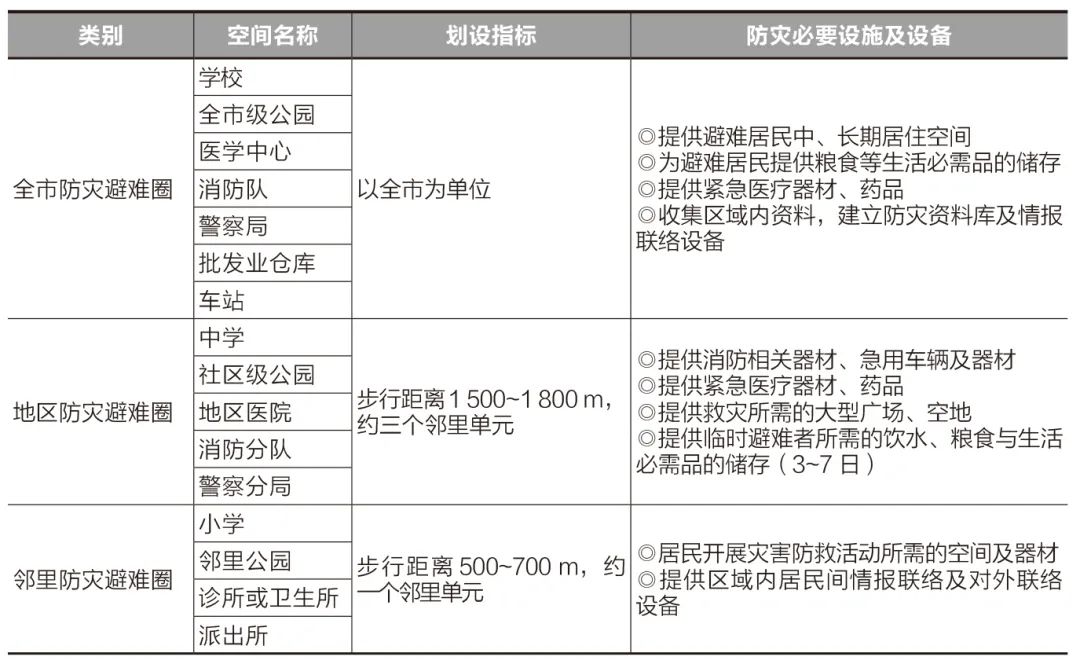

我国台湾地区的防灾生活圈划分受到日本的影响,也划分为三个等级:全市防灾避难圈、地区防灾避难圈和邻里防灾避难圈(表2)。

表2 我国台湾地区防灾生活圈等级划分标准

Tab.2 Classification standards of disaster prevention life circle in Taiwan, China

资料来源:参考蔡柏全《都市灾害防救管理体系及避难圈域适宜规模之探究:以嘉义市为例》

1.2.3 中国大陆防灾生活圈等级划分

2018年,住房和城乡建设部发布《城市居住区规划设计标准》(GB50180—2018),明确指出,将5分钟生活圈居住区、10分钟生活圈居住区、15分钟生活圈居住区作为居住区规划和设施配置的核心对象,分别对应300m、500m和800~1000m的步行距离。

日本的近邻生活圈和我国台湾地区的邻里防灾避难圈均以小学为中心。依据我国《中小学校设计规范》(GB50099—2011),“城镇完全小学的服务半径宜为500m”,对应“10分钟生活圈居住区”。

综合日本东京和大阪等城市的相关防灾规划,间隔2km设置基本安全轴,2km×2km区域作为基本的防灾单元,服务半径为1000m,对应“15分钟生活圈居住区”。依据我国《中小学校设计规范》,“城镇初级中学的服务半径宜为1000m”。这个圈域范围与日本的生活文化圈及中国台湾的地区防灾避难圈基本对应。

考虑到城市一般为方格网的布局形式,更高等级的生活圈范围为4km×4km,面积为16km2,按照《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011)的规定,人均城市建设用地面积的合理范围为85.1~105.0m2,对应《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》(国发〔2014〕51号)的要求,可以达到小城市的规模标准,这与日本的区生活圈及我国台湾地区的全市防灾避难圈基本对应。

鉴于以上分析,适合我国的防灾生活圈层级划分为三个等级,在城市防救灾功能方面具有不同的侧重点。

(1)邻里避难生活圈:圈域范围1000m×1000m,以居民自救及自主性避难活动为主。

(2)社区防灾生活圈:圈域范围2000m×2000m,应对联动性防灾活动,灾时有一定的独立防灾和自动调整能力。

(3)城区防救单元:圈域范围4000m×4000m,拥有完整的防救灾功能,可独自开展灾害防救对策。

02

基于生活圈理论的

城市防灾空间设施优化配置

我国台湾地区建筑研究所编制的《都市计划防灾规划手册汇编》提出,都市防灾空间主要由六大系统构成,分别为避难、道路、医疗、物资、消防、警察空间。本文根据防灾空间设施功能特点,进一步将医疗、物资、消防、警察空间合并,从避难场所、防灾中心和应急道路三个方面对城市防灾空间设施进行讨论。

2.1 避难场所

当城市发生灾害时,需要组织居民疏散和避难,避难空间主要有两种类型:公园绿地型的室外避难场所和公共建筑型的室内避难场所。

2.1.1 公园绿地型避难场所

《城市综合防灾规划标准》(GB/T 51327—2018)规定:短期固定避难场所责任区内的用地规模为0.8~3.0km2,疏散距离为0.5~1.0km,有效避难面积为0.2~1.0hm2;中期固定避难场所责任区内的用地规模为1.0~7.0km2,疏散距离为1.0~1.5km,有效避难面积为1.0~5.0hm2;长期固定避难场所责任区内的用地规模为3.0~15.0km2,疏散距离为1.5~2.5km,有效避难面积为5.0~20.0hm2;中心避难场所功能一般包括市区级应急指挥、医疗卫生、救灾物资储备分发、专业救灾队伍驻扎等,市区级功能用地规模不宜小于20hm2,服务范围宜按建设用地规模20~50km2、人口规模20万~50万控制。

依据服务半径的对应关系,短期固定避难场所责任区对应邻里避难生活圈;中期固定避难场所责任区对应社区防灾生活圈;长期固定避难场所责任区对应城区防救单元;中心避难场所适用于规模更大区域的需要。

2.1.2 公共建筑型避难场所

在日本,防灾生活圈基本以小学、中学校区为中心来设定,这是因为校园的服务半径能够较好地覆盖整个社区,且学校建筑的安全标准较高,室内、室外空间较为充足。中小学校园在平灾结合方面具有很大的潜力,在灾害发生时能够起到避难中心的作用。

体育场馆属于大空间公共建筑,是非常重要的防灾避难功能空间,可供灾民较长时间避难和居住,同时可用作应急救援指挥中心、医疗抢救中心和外援人员休息场所等。

依据《中小学校设计规范》,城镇完全小学和初级中学的服务半径分别宜为500m和1000m,符合邻里避难生活圈、社区防灾生活圈圈域规模。《公共体育场馆建设标准系列-2(体育馆建设标准)》将体育馆按照人口规模分为五级,20万以下人口为最末配置等级。城区防救单元用地规模为16km2,可利用市区级体育馆作为室内避难场所,突出平灾结合。

2.2 防灾中心

2.2.1 消防设施

我国《城市消防站设计规范》(GB51054—2014)(简称《规范》)规定:在接到报警后5分钟内消防队可到达责任区的边缘,特勤消防站与一级普通消防站责任区的面积相同,一般不大于7km2,二级普通消防站责任区的面积一般不大于4km2。《规范》要求特勤消防站消防车数量为6~8辆,一级普通消防站消防车数量为4~5辆,二级普通消防站消防车数量为2辆。《规范》建议消防站应设在责任区内适中位置和便于车辆迅速出动的临街地段。

根据相关资料,东京中心城区消防站平均辖区面积为2.9km2,纽约消防站平均辖区面积为3.6km2 。参考国外城市消防规划标准,考虑到国内的城市区域具体开发强度差异等,社区防灾生活圈面积为4km2,设置一级或二级普通消防站。城区防救单元面积为16km2,可以考虑结合当前应急管理部门职能改革,依托特勤消防站设置城区灾害防救中心,提高应对多灾种、新灾种和特殊灾害的综合救援能力。

2.2.2 治安管理设施

派出所是公安机关根据工作实际需要,派驻在一定地区、按照法律规定的权限,对所辖区的社会治安进行综合管理的公安基层组织。城市公安机关接到110报警服务台的指令后,需在5分钟内赶到市区(含县级市)主要街道群众报警求助现场,与“15分钟生活圈”公共设施配置标准对应。

《公安机关组织管理条例》规定:设区的市公安局根据工作需要设置公安分局。现场警情超出派出所处置权限时,上级公安分局可协调提供多警种部门支援。

根据各层级防灾生活圈对应不同的服务半径,分层级配置治安设施。在理想模型中,社区防灾生活圈可设置派出所,城区防救单元设置公安分局,具有独立出警处置能力。

2.2.3 急救设施

根据《急救中心建筑设计规范》(GB/T 50939—2013)[18]和《急救中心建设标准》(建标177—2016)的规定,院前急救体系分为急救中心、急救分中心和急救站三级急救网络。每个地市应设一个急救中心,宜独立设置。直属急救分中心和直属急救站可独立设置,也可依托医院设置,一般宜按18~50km2设一个分中心或急救站,其服务半径约为3~5km;人口密集的地区,服务半径可适当减小;也可按每5万~10万人配备1辆救护车。

据此,防灾空间设施理想模型中,16km2的城区防救单元配置1处急救站,可配置急救车辆3~4辆。

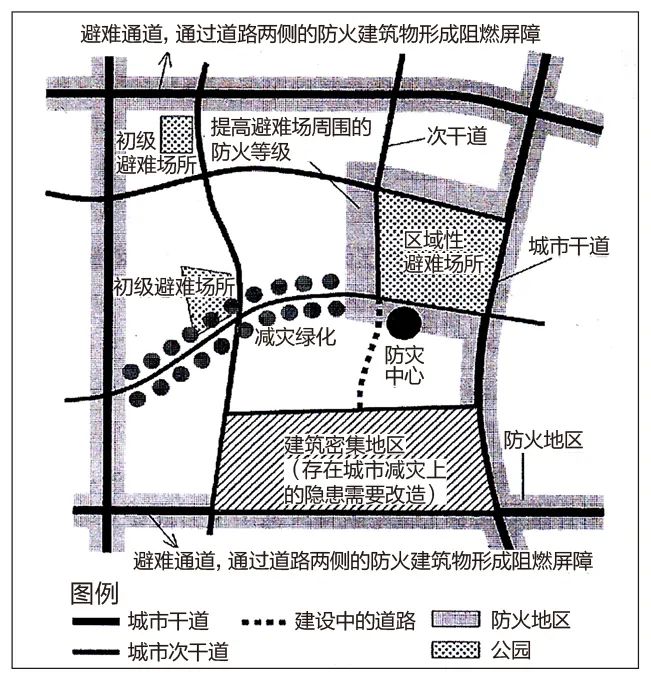

2.3 应急道路

城市道路是城市防灾空间系统的重要组成部分。城市中各级各类防灾空间设施通过应急道路加以串联,构成完整的空间系统,使得城市防灾空间功能得到更好地发挥(图2)。

图2 城市防灾空间体系

Fig.2 Urban disaster prevention space system

资料来源:转引自谭纵波《城市规划》

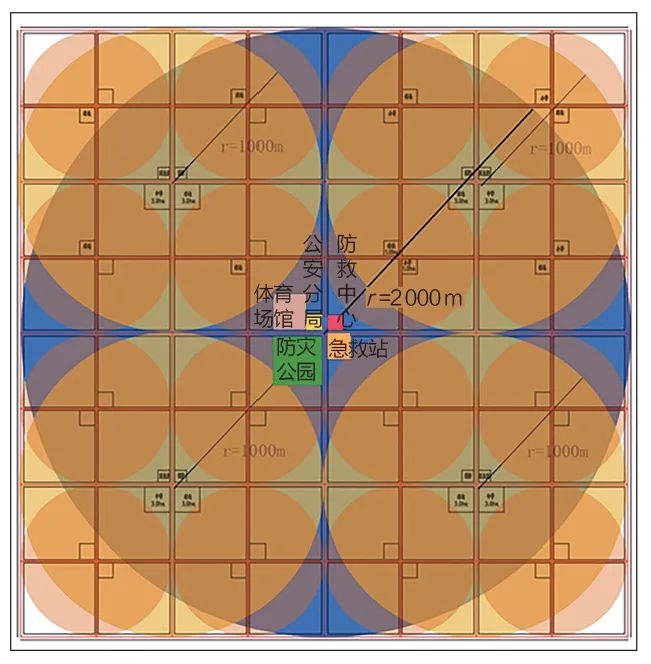

本文在综合参考《城市道路交通规划设计规范》(GB 50220—95)及防灾相关规划标准的基础上,划分道路层级,分别赋予不同的防灾机能,连接各防灾圈域中心。

我国台湾地区台北市的防灾空间规划,将防灾道路系统划分为四个等级:宽20m以上的道路,作为联系外部主要的紧急通道;宽15m以上的道路,配合紧急通道,形成完整路网的输送、救援通道;宽8m以上的道路,考虑作为消防通道;宽8m以下的道路,主要作为辅助连接各个避难空间与据点的紧急避难通道。

陆建等人建议城市道路网间距分别为快速路1500~2500m、主干路700~120m、次干路 350~500m、支路 150~250m。

根据不同等级道路的间距要求,结合不同圈域防救灾功能的特点,本文将应急道路等级划分为三级:邻里疏散次干路、社区防灾主干路、城区救援快速路(图3)。不同等级城市道路的断面宽度,可以相应满足灾时疏散和救援的道路宽度要求。

图3 应急道路网络模型示意图

Fig.3 Schematic diagram of emergency road network model

资料来源:笔者自绘

2.3.1 邻里疏散次干路

邻里疏散次干路道路网间距按500m控制,双向4车道,连接邻里避难生活圈中心的小学和邻里中心绿地,是邻里应急疏散的主要通道。

2.3.2 社区防灾主干路

社区防灾主干路道路网间距按1000m控制,双向4~6车道,连接社区防灾生活圈中心的中学、社区中心绿地,以及消防站、派出所,是支撑社区各项防灾活动的主要交通道路。

2.3.3 城区救援快速路

城区救援快速路道路网间距按2000m控制,双向6车道,连接城区防救单元中心的体育场馆、城市绿地,以及特勤消防站、公安分局、急救站,是执行城市救援活动的主要快速交通道路。有条件的情况下,可考虑设置公交专用道兼作应急道路,配合智能交通系统,提高城市救援效率。

03

理想的城市防灾空间设施配置模型

3.1 邻里避难生活圈

3.1.1 防灾功能定位

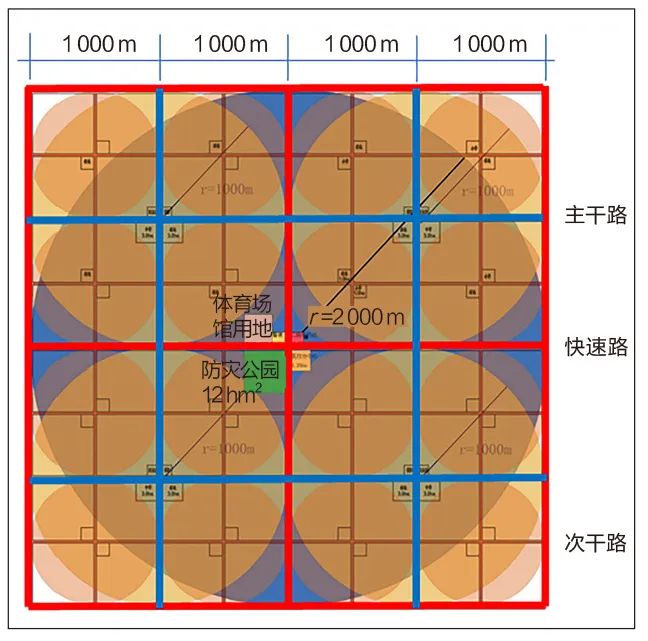

邻里避难生活圈以小学与邻里防灾绿地为中心布局,服务半径为500m,圈域范围为1km2(图4)。邻里避难生活圈主要以居民避难活动为主。政府部门与社会组织通过定期举办防灾教育、演习等方式宣传防灾避险知识,提高邻里避难生活圈内居民灾时抵抗灾害的能力。社区居民在此层级的日常活动最为频繁,对于圈域内的环境熟悉程度较高,在灾害发生时可以迅速疏散至指定场所。

图4 邻里避难生活圈模式图

Fig.4 Model diagram of neighborhood evacuation life circle

资料来源:笔者自绘

3.1.2 空间设施配置标准

邻里避难生活圈内的小学与邻里防灾绿地作为圈域内短期固定避难场所,有效避难面积为0.2~1.0hm2。作为附近居民的防灾活动地点,避难场所内需要配置必要的基础生活设施,如给水设施、灭火设施和临时厕所等。

3.2 社区防灾生活圈

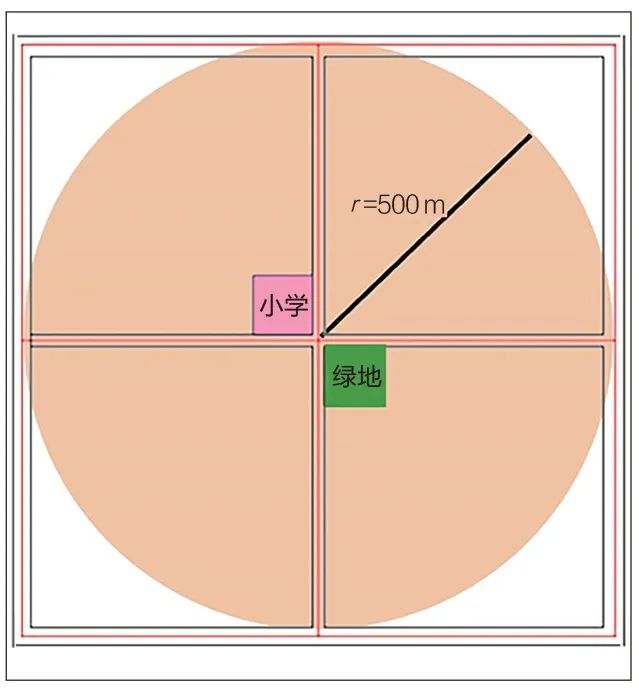

3.2.1 防灾功能定位

社区防灾生活圈以中学、社区防灾绿地、消防站和派出所为中心布局,服务半径为1000m,圈域范围为4km2(图5)。相较于邻里避难生活圈,社区防灾生活圈具有更完整的城市防灾机能,拥有一定的独立防灾能力与自动调整能力。通过社区活动,志愿者组织与行政部门协同,从人力、物力和信息等方面,为邻里避难生活圈的防灾活动提供协调与支援。

图5 社区防灾生活圈模式图

Fig.5 Model diagram of community disaster prevention life circle

资料来源:笔者自绘

3.2.2 空间设施配置标准

社区防灾生活圈内的中学与社区绿地,作为圈域内主要的中期固定避难场所,有效避难面积为1.0~5.0hm2。为提高此层级的抗灾能力,需要设置一级或二级普通消防站及派出所,确保消防队与公安警力在接警后5分钟内,可以到达责任区的边缘。

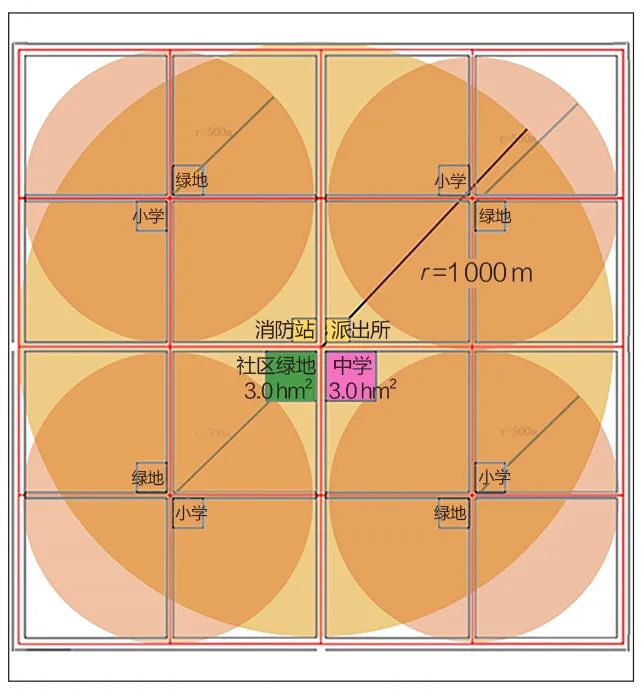

3.3 城区防救单元

3.3.1 防灾功能定位

城区防救单元以体育场馆、地区防灾公园,以及特勤消防站、公安分局和急救站为中心布局,服务半径为2000m,圈域范围为16km2(图6)。城区防救单元拥有完整的城市防救灾机能,是更大范围城市防灾空间资源的整合,内部各机构互相协同,形成“综合防灾中心”。城区防救单元需要对社区防灾生活圈与邻里避难生活圈的防灾功能进行支援,最终提升城区整体的防救灾能力。

图6 城区防救单元模式图

Fig.6 Model diagram of urban prevention rescue unit

资料来源:笔者自绘

3.3.2 空间设施配置标准

城区防救单元内有地区防灾公园与大型体育场馆,作为长期固定避难场所,其有效避难面积为5.0~20.0hm2。为满足该层级防灾功能的需要,依托特勤消防站设置城区灾害防救中心,同时设置公安分局与急救站。

04

结论

本文通过对日本与中国台湾地区在“防灾生活圈”方面理论与实践的研究,结合我国规划标准和治理体系等的实际情况,探讨基于生活圈理论的城市防灾空间设施的优化配置策略。防灾生活圈划分为“邻里避难生活圈”“社区防灾生活圈”与“城区防救单元”三个层级;空间设施归纳为避难场所、防灾中心和应急道路三个方面;最后提出的理想城市防灾空间设施配置模型,对于城市新建地区的防灾空间设施规划和已建成区域防灾空间设施的提升改造,具有一定的参考价值。期待今后,该模型能够在更多的规划场景与实践中得到完善和修正。

立即订阅

立即订阅