最新文章

沈阳早市空间分布特征、影响因素及治理策略研究

2025-08-19摘要

文章以沈阳早市为研究对象,梳理了市场管理规则变迁中早市演进的过程与矛盾,并从早市空间格局、关键影响因素识别和早市空间分类三个方面展开相关研究。研究发现:第一,早市在分布上呈集聚状态,具有中心区连片集聚、外围点式分布的特征。第二,建成环境与早市分布的相关性具有复杂性和差异性。一方面是相关性的正、负差异,早市与建设年代(Ⅰ、Ⅱ类)、房价水平(Ⅰ、Ⅱ类)、商业服务设施呈正相关,与建设年代(Ⅳ类)、房价水平(Ⅳ类)、文体教育和医疗卫生设施呈负相关,即相互排斥的关系。另一方面是相关性并不稳定,随着缓冲区的扩大,相关性出现突变。如随着缓冲区的扩大,早市与公共绿地、生活服务设施呈现先负相关后正相关的关系。第三,根据建成环境的正相关因素,将早市分为老旧小区依附型、服务设施依附型和公园绿地依附型。研究通过分析早市的空间格局、建成环境优化和空间分类治理等方面,提出相应的治理策略。

作 者

许丽君 沈阳建筑大学建筑与规划学院博士研究生(通信作者)

袁敬诚 沈阳建筑大学建筑与规划学院教授、博士生导师

曹永康 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司规划师

随着城市发展建设从宏大叙事向精细治理转变,日常生活的回归成为城市空间活力的重点研究维度。在此背景下,挖掘日常生活中的自组织和非正规现象,体察基层人群对空间的使用诉求,学习微观群体对既有空间的利用方法,有利于细化城市更新的颗粒度。所谓早市,就是早晨一群买卖东西的人集中到同一个地方。作为一种市集形态,早市是在一定空间上、每隔一定时间段举行的临时的经济交换组织。其特殊性在于,早市往往依托特定空间、只举办于特定的时间,过了该时间段,买者和卖者各自离散,指定地点上的交易活动终止。早市作为城市经济生态中不可或缺的一部分,以其独特的灵活性和亲民性,在促进就业、丰富市场供给、满足消费者多样化需求等方面发挥着重要作用。但早市这类场所往往侵占街道且伴随着卫生、交通、安全等问题,成为城市重点管制对象。

既有研究认为,摊贩在现代城市发展中长期存在,并不是传统经济的残余,而是对正规经济的补充,体现了主体的多样性和需求的层次性。当前关于早市的相关研究主要聚焦摊贩群体、摊管矛盾、建成环境和规划管理等方面。在摊贩群体方面,既有研究认为,从事摊贩的人员主要为边缘群体、底层群体;在摊管矛盾方面,有学者指出,逐利主动性和管制被动性是摊贩行为的重要影响因素,而管理者面对流动摊贩也会在制度约束和情理逻辑上进行权衡;在建成环境方面,街区的空间尺度、界面特征、商业氛围等是影响摊贩分布的重要因素;在规划管理方面,相关研究认为对其治理不能停留在疏导区的空间选点上,而应结合摊贩空间的特征、需求和规律保留一定弹性。上述研究肯定了摊贩形成的空间系统对居民日常生活的重要性。但既有研究往往侧重微观层面的空间设计,忽略了摊贩空间系统的多样性、复杂性和历史建构性,对制度变迁下的空间选择、宏观分布的影响因素,以及空间博弈下使用规则的不系统认知。作为典型的摊贩空间模型,早市深植于地方的日常需求,成为一种暂时跳出框架制度之外的空间形式,并在不同地域文化持有者的互动中发展成地方文化现象。本文试图通过对沈阳早市的空间格局、关键影响因素识别和早市空间分类的深入剖析,探寻早市秩序维系的可能性和空间治理的具体策略。

01

演变进程

1.1 发展历程

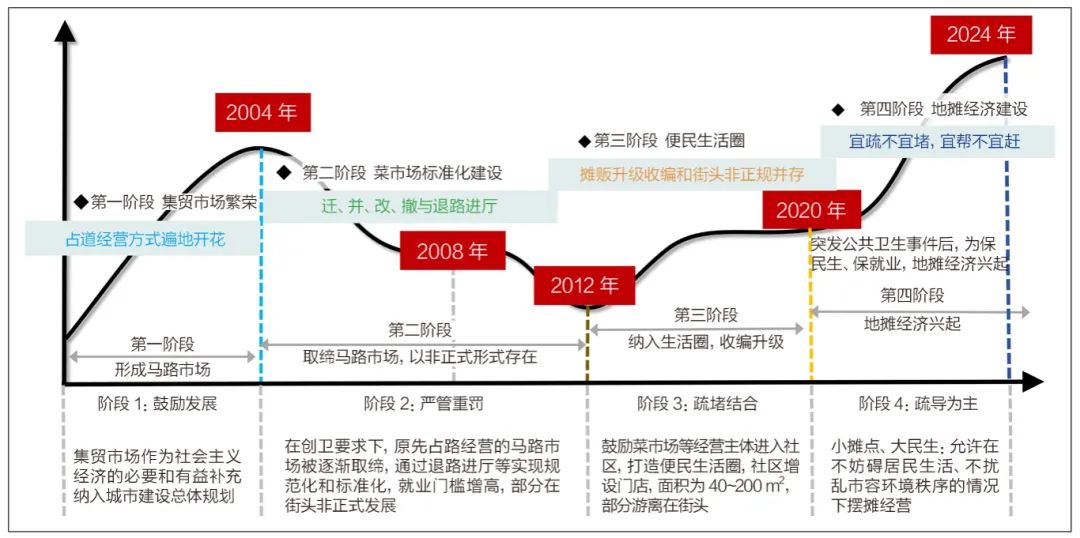

自中华人民共和国成立至今,早市作为一种马路市场,基本经历了“鼓励发展—严管重罚—疏堵结合—疏导为主”的管理变迁过程(图1)。

图1 现代化过程马路市场发展转变

Fig.1 The transformation of roadside markets in the process of modernization

资料来源:笔者自绘

第一阶段:1978年,随着国家经济政策的调整,集贸市场作为社会主义经济的必要和有益补充已成为共识。这一时期,马路市场作为集贸市场的类型之一,以低门槛的方式满足了就近群体的日常生活需求,并得到国家和地方的鼓励和支持。如国务院要求不得随意撤销或侵占现有集市贸易场地,并将其纳入城市建设规划。

第二阶段:2004年以后,随着创建国家卫生城镇、创建文明城市等工作的要求,马路经营中衍生出一些违规、违章问题,成为城市管理的重点。在“退路进厅”和“迁、并、改、撤”等治理举措下,马路市场规模锐减。2008年金融危机之后,马路市场经过短暂的繁荣,随着经济重回正轨,以及城市管理和食品安全等方面矛盾突出,马路市场进入严管阶段。

第三阶段:2012年以后,政府鼓励菜市场等经营主体进入社区,部分流动摊贩被收编,成为社区商业的一部分,流动摊贩进入“疏堵结合”的发展阶段。

第四阶段:2020年突发公共卫生事件后,中央精神文明建设指导委员会办公室表示不会再将占道经营、马路市场、流动商贩作为当年城市评测考核内容,部分地区对流动摊贩采取“宜疏不宜堵,宜帮不宜赶”的治理策略。

1.2 现状

在上述马路市场发展过程中,从改革开放时的应运而生,到现代化过程中的秩序化,再到新常态下促进摊贩经济的引导,这期间既有管理者在管理过程中对规则的调整和修正,也有摊贩经营群体自下而上的解构和抵抗,两者构成影响马路市场发展的主要力量。早市作为马路市场的一种类型,其发展过程受多元主体的影响,制度和资本形成的排斥联盟,街道办、社区、城管、环卫等形成的管治联盟,以及摊贩经营群体形成的业缘组织,共同塑造了早市空间的发展逻辑。

在地方管理策略中,相较于其他流动摊贩,早市在一定程度得到地方管理者的默许。如2018年沈阳市《关于加强整治马路市场的建议》提出“全面取缔占道经营行为”,而该文件针对早市则提出允许具有开办条件的地区开办早市,但需要强化规范管理。目前,沈阳市对于现有早市的管理采取街道认领备案制,在街道认领后,由街道负主体责任,城管、工商、卫生、行政执法等多部门联合管理;没有被街道认领的早市,则被视为非法早市。在实际管理中,针对非法早市,地方管理者会根据具体情况,通过权力收缩、人情往来等非正规契约选择“睁一只眼,闭一只眼”的默许方式。总体上,早市管理均由各街道办制定管理规则,由于各街道对早市管理标准不一、制度规范不清,早市的统筹管理难以推广。既有街道空间规划在回应早市的临时性、流动性、复合性需求时,其基础设施和交通组织往往存在支撑力不足的问题。

02

研究区域和方法

2.1 研究范围

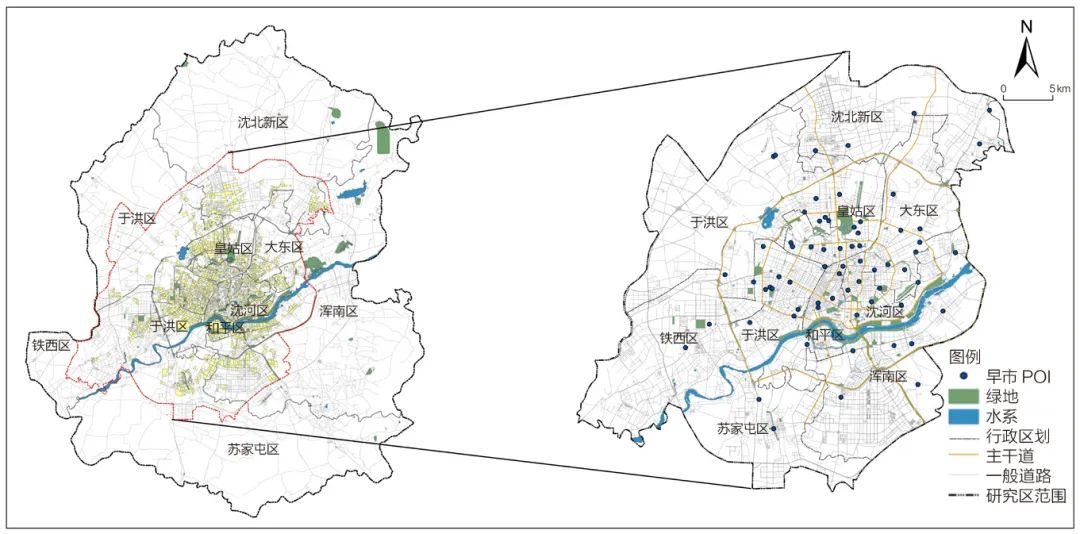

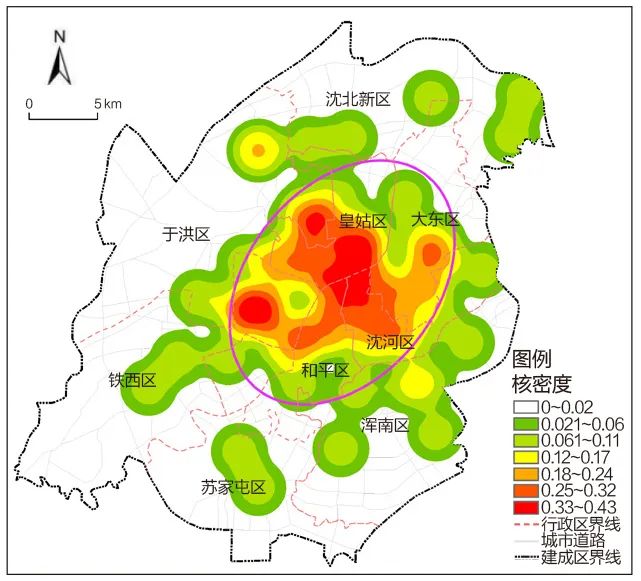

本文以沈阳市主城区为早市研究范围。研究区域总面积为1653km2,常住人口为749万(图2)。研究通过谷歌地球(Google Earth)早市查询,结合统计年鉴和工商局的早市相关信息验证,最终确定有效早市样本点73个(其中街道认领的早市35处),分布情况分别是皇姑区13个,沈河区、大东区、铁西区各10个,浑南区、于洪区各8个,和平区、沈北新区各6个,苏家屯2个。

图2 研究区域与早市分布

Fig.2 The study area and the distribution of morning markets

资料来源:笔者自绘

2.2 技术路径

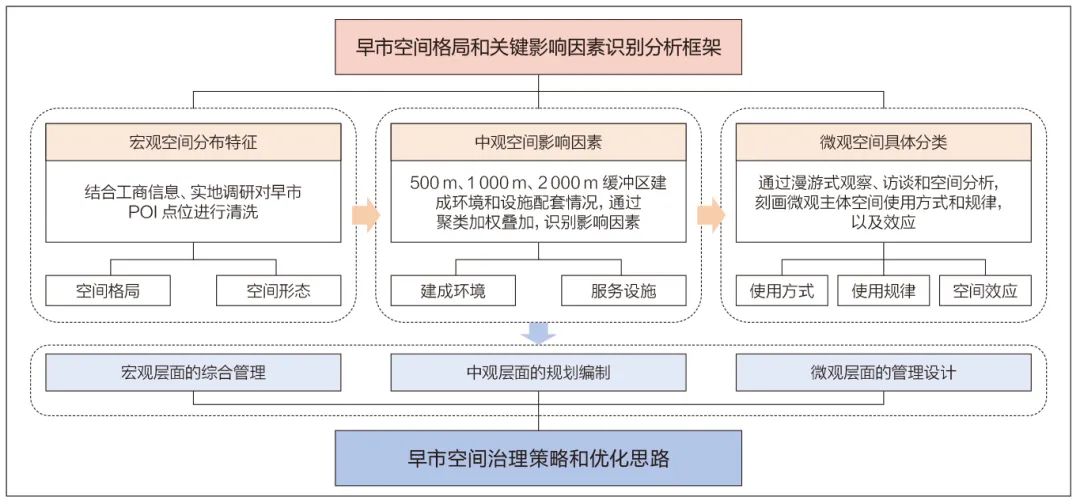

本文按照“早市空间格局—关键影响因素识别—早市空间分类”三个步骤展开早市研究(图3)。首先将获取的早市点位导入ArcGIS,通过最近邻指数和核密度分析早市空间集聚的特征和热点分布;然后在空间分布的基础上,从密度、设计和多样性三个维度进行缓冲区建成环境特征分析,识别出影响早市的关键因素;最后结合关键影响因素对早市空间进行分类,分析不同类型的早市微观空间特征。在上述分析的基础上,本文分别从空间格局优化、建成环境导控和早市分类治理三个方面提出相应的优化建议。

图3 研究技术路线

Fig.3 Research technical roadmap

资料来源:笔者自绘

2.3 指标选取

缓冲区是描述建成环境的重要维度,不同缓冲区内建成环境的影响不同[18]。早市缓冲区参考《城市居住区规划设计标准》(GB 50180—2018)中5分钟、10分钟、15分钟生活圈的步行范围(300m、500m、1000m)。同时,考虑早市作为一种对正规商业的补充,本质上属于拓展生活圈设施,加上其作为一种线状空间,最小尺度一般为500m,因此,缓冲区范围确定为500m、1000m、2000m。研究以早市为圆心,以日常活动的500m、1000m、2000m为半径建立缓冲区,提取缓冲区范围内的建成环境数据。

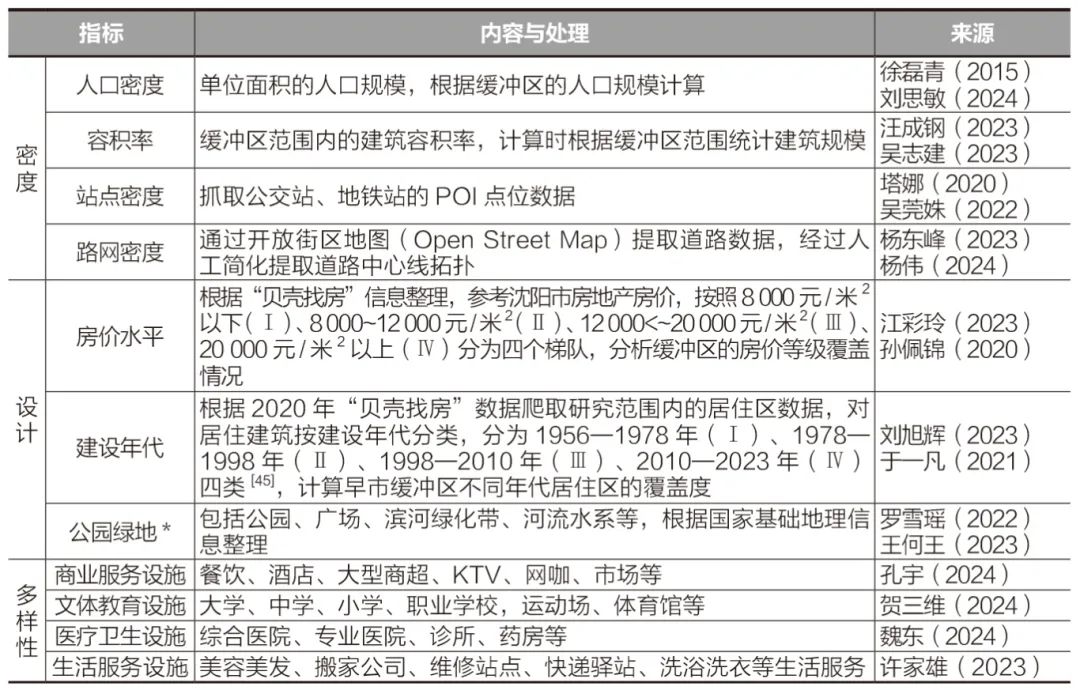

在建成环境指标选取中,本研究沿用经典建成环境的3D测量维度,同时结合生活圈和《城市居住区规划设计标准》提出的配套设施要求,利用POI及土地利用现状数据等,从密度、设计和多样性三个维度刻画沈阳市早市建成环境特征,最终选取三类建成环境指标。一是密度,包含人口密度、容积率、站点密度和路网密度四个观测变量。人口密度和容积率是衡量建成环境发展强度的指标,分别反映人在空间的集聚程度和建设强度;站点密度和路网密度是衡量空间可达性的重要指标,反映公共交通的覆盖范围和连通性。二是设计,包含房价水平、建设年代和公园绿地三个观测变量。公园绿地主要包括公园、广场和水系,反映建成环境的空间品质和绿化水平;房价水平和建成年代在一定程度上反映了环境设计水平。三是多样性,包含商业服务设施、文体教育设施、医疗卫生设施和生活服务设施四个观测变量(表1)。

表1 建成环境指标选取与分类

Tab.1 Selection and categorization of built environmental factors

注:*公园绿地反映了早市周边的空间品质和绿化水平,指向建成环境指标中的设计这一维度。

资料来源:笔者自绘

03

研究内容

3.1 空间分布与格局

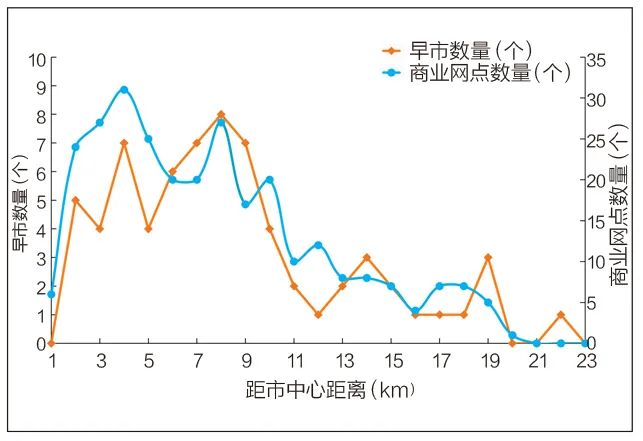

根据平均最近邻分析,早市最近邻指数NNI=0.8949,小于1,Z值为-1.6696,表明早市呈集聚状态。根据核密度分析,早市服务范围基本覆盖了中心城区的建成区,高密度区主要在二环内集中,呈中心区连片集聚、外围点式分散的空间特征(图4)。其中,连片区沿沈阳“金廊银带”方向(青年大街和浑河)在沈阳市府广场片区、沈阳北站片区、北陵公园等位置高度集聚,呈“弯弓”形连绵格局(图5)。早市标准差椭圆的旋转方向性与沈阳市“一河两岸”发展方向一致,呈“西南—东北”走向分布。以沈阳市府广场为中心计算早市中心至外围的规模变化,规模曲线呈先递增、后递减的规律,与商超的变化趋势具有一致性,均高度集中在距离市中心10km范围内(城市二环内),并在4km和8km距离内分别出现数量的相对峰值。

图4 沈阳市早市分布核密度

Fig.4 Kernel density of morning market distribution in Shenyang

资料来源:笔者自绘

图5 早市从中心至外围的变化曲线

Fig.5 The curve of morning market variation from center to periphery

资料来源:笔者自绘

3.2 建成环境因素

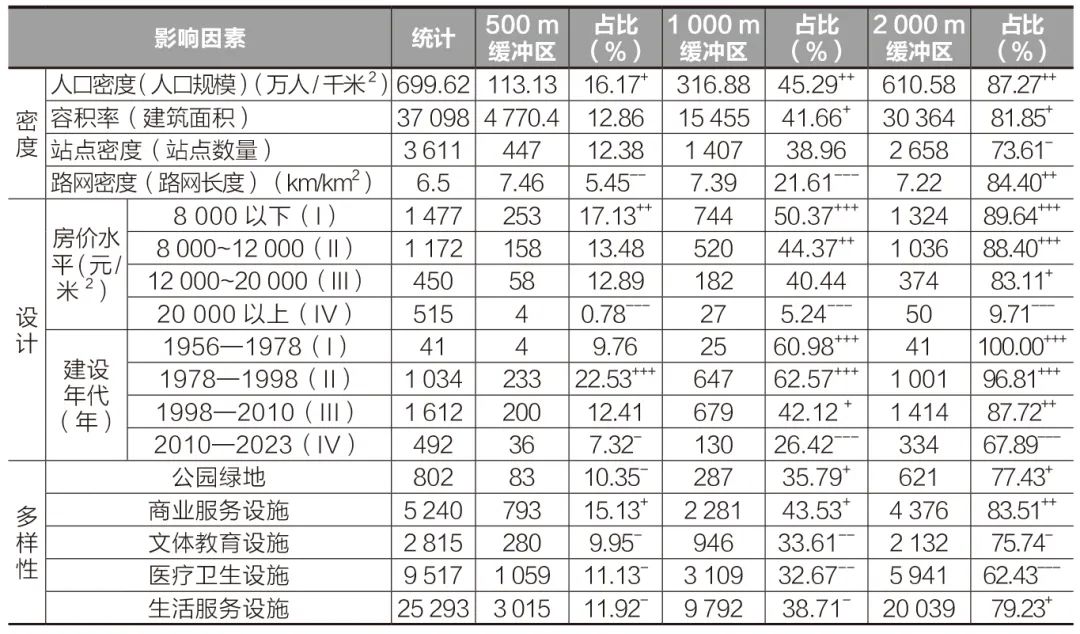

结合搜集的数据和爬取的数据,共获取54071条POI数据,对数据进行清洗,统计不同缓冲区相关设施的种类和规模数量。通过缓冲区建成环境规模占比,计算覆盖度变化情况,并通过与平均值进行对比,分析空间要素与早市的相关性。结果得出,不同要素对早市的分布影响具有差异性(表2)。此外,同一建成环境要素随着缓冲区的变化影响的正、负效应有变化。

表2 早市的空间分布偏好

Tab.2 Spatial distribution preferences of morning market

注:“+”“—”表示早市周边该类设施总量占比与总体设施平均情况相差2.5%~5.0%。“+”表示高,“-”表示低;“++”“--”表示早市周边该类设施总量占比与总体设施平均情况相差 5%~10%;“+++”“---”表示早市周边该类设施数量占比与总体设施平均情况相差10%以上。由于人口密度、容积率、站点密度、路网密度均是缓冲区平均数值,无法按照总量比例换算,在占比上分别用缓冲区的人口规模、建筑面积、站点数量、路网长度与研究范围总量的比值代替。2000m缓冲区统计信息包含1000m和500m缓冲区信息。

资料来源:笔者自绘

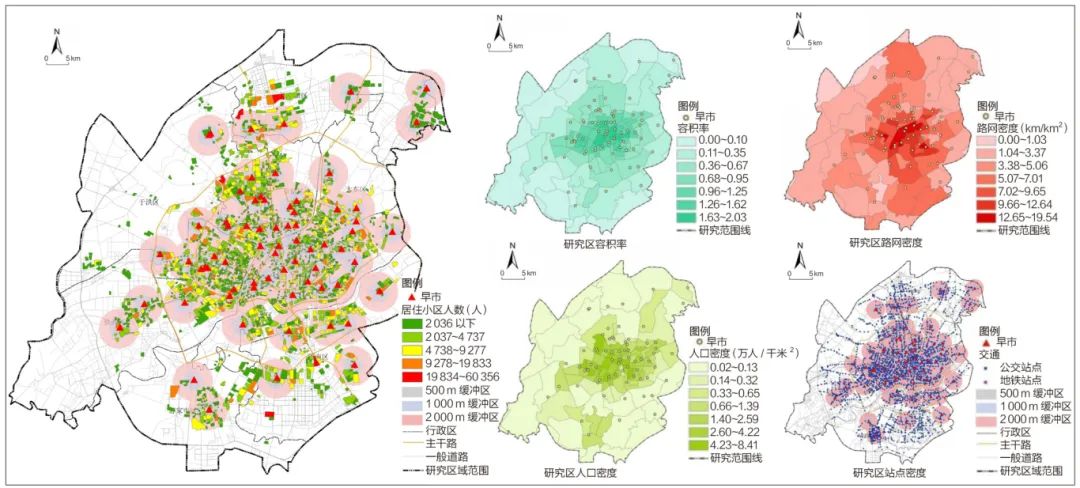

在密度上,早市分布与居住区人口密度(人口规模)呈正相关,随着缓冲区的扩大,相关性逐渐增强。早市与容积率(建筑面积)在500m和1000m缓冲区范围内的相关性不明显,在2000m缓冲区范围内开始出现相关性。在可达性上,早市分布与站点密度(站点数量)呈负相关。一方面,早市服务对象主要为周边居民,到达早市的交通方式主要是步行、自行车等慢行交通,因此与站点密度关系较小;另一方面,交通站点周边一般为交管严控区域,同时站点密度越大,周边区域更新速度越快,早市被取缔的可能性就越大。早市选址与路网密度(路网长度)的相关性不稳定,在500m和1000m缓冲区范围内,早市与路网密度呈正相关,在2000m缓冲区范围内开始呈负相关。将研究范围内的人口密度、容积率和路网密度分为“高—中—低”三级(图6),统计发现,早市主要分布在“中—低”梯度范围内,在“中—低”梯度容积率的占比为79%,在“中—低”梯度人口密度的占比为72%,在“中—低”梯度路网密度的占比为78%。由于高人口密度和高容积率地区是城市更新的重点区,商业设施和服务设施相对完善,早市在该区域容易被取缔。

图6 早市缓冲区人口规模及密度分布图

Fig.6 Population size and density distribution map of morning market buffer zones

资料来源:笔者自绘

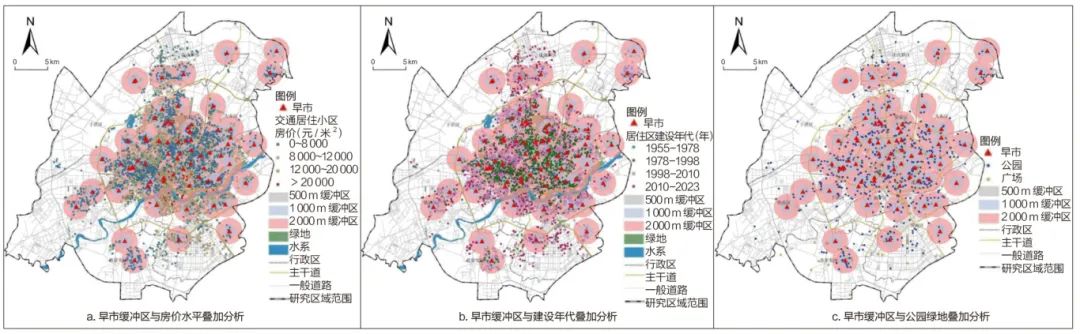

在设计上,早市与房价水平的相关性相对稳定。随着缓冲区的扩大,与Ⅰ类、Ⅱ类房价水平的正相关性不断增强,与Ⅳ类房价水平一直呈强负相关。房价水平在一定程度上反映了建筑品质和消费水平,说明早市分布偏向于住宅品质差、消费水平低的区域。在建设年代上,早市分布与建设年代Ⅰ类、Ⅱ类呈强正相关。建设年代Ⅰ类和Ⅱ类住房主要为早期建设的单位住房和公房,由于年代久远,社区内各项服务设施难以满足居民需求,早市对老旧小区的空间倾向,弥补了正规商业设施的不足。早市与建设年代Ⅳ类住房始终呈负相关。建设年代Ⅳ类住房为现代商品房,周边服务设施配置相对齐全,空间管理秩序严格,早市在此类区域往往被严控。早市与公园绿地的相关性不稳定,先呈负相关、后呈正相关。总体来说,早市选址偏向人流量较大的公园绿地空间,但由于公园绿地拥有优质的建成环境,地方管理者会加强对公园绿地邻近空间马路摊贩的管理,公园周边没有形成稳定的马路市场,相关性分析结果的稳定性较差(图7)。

图7 早市缓冲区与建成环境设计叠加分析

Fig.7 Overlay analysis of morning market buffers and built environment design

资料来源:笔者自绘

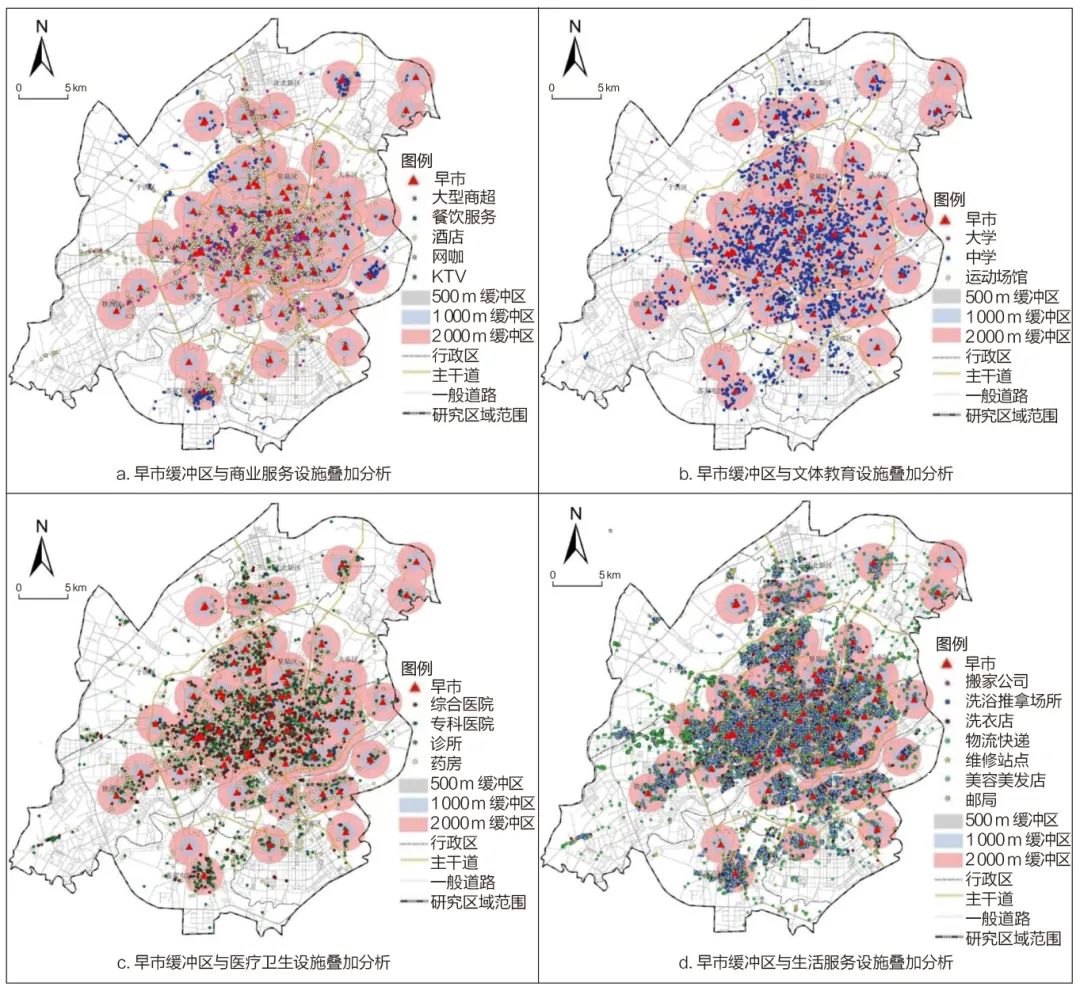

在多样性上,早市与商业服务设施的相关性具有稳定性,在500m、1000m和2000m缓冲区内始终呈正相关,说明早市作为自发形成的商业,与正规商业具有共栖互补的关系(图8a)。早市与文体教育设施、医疗卫生设施呈负相关,且呈互斥关系。虽然文体教育设施(图8b)和医疗卫生设施(图8c)指向高强度的人流量和潜在的消费者,但作为城市交通运行的重要目的地,两者均会产生周期性和持续性的交通流量,引发交通拥堵和安全隐患问题。因此,早市在空间分布上呈现疏远该类服务设施的特征。早市与生活服务设施的相关性不稳定(图8d),随着缓冲区距离的增加呈现先负相关、后正相关的趋势,说明早市既需要保持一定的空间距离来避免同质化竞争,又需要在一定范围内与生活服务设施形成集聚效应,因此呈现“相关但不邻近”的关系。

图8 早市缓冲区内设施多样性叠加分析

Fig.8 Overlay analysis of morning market buffers and diversity of facilities

资料来源:笔者自绘

整体而言,不同建成环境变量对早市的影响不同,与人口密度、容积率、Ⅰ类与Ⅱ类房价水平、Ⅰ类与Ⅱ类建设年代、商业服务设施呈正相关,与Ⅳ类房价水平、Ⅳ类建设年代、文体教育设施、医疗卫生设施呈负相关。在空间分布上偏向“中—低”梯度的规模密度、“中—低”梯度的房价水平,以及“中—低”梯度的建设年代的老旧小区(Ⅰ类、Ⅱ类)。此外,建成环境对早市分布的正、负影响随着缓冲区的变化而变化,与路网密度、公园绿地、生活服务设施的相关性随着缓冲区的扩大,呈先负相关、后正相关。

3.3 早市分类及其微观空间特征

建成环境因素折射出早市空间分布的基本逻辑,指向早市的特定服务人群(低收入人群)、特定空间区域(老旧小区)、特定人流量(公园附近和商业附近)。其中,人口密度(人口规模)、容积率(建筑面积)、房价水平分别指向“中—低”梯度的人口密度、“中—低”梯度的建设强度、“中—低”梯度的消费水平群体。这种建成环境偏向特征与建设年代Ⅰ类、Ⅱ类的老旧小区高度重合。商业服务设施和生活服务设施表明对既有服务设施的依附特征,公园绿地反映早市周边的公共环境特征,与休闲活动的人群具有一定关系。

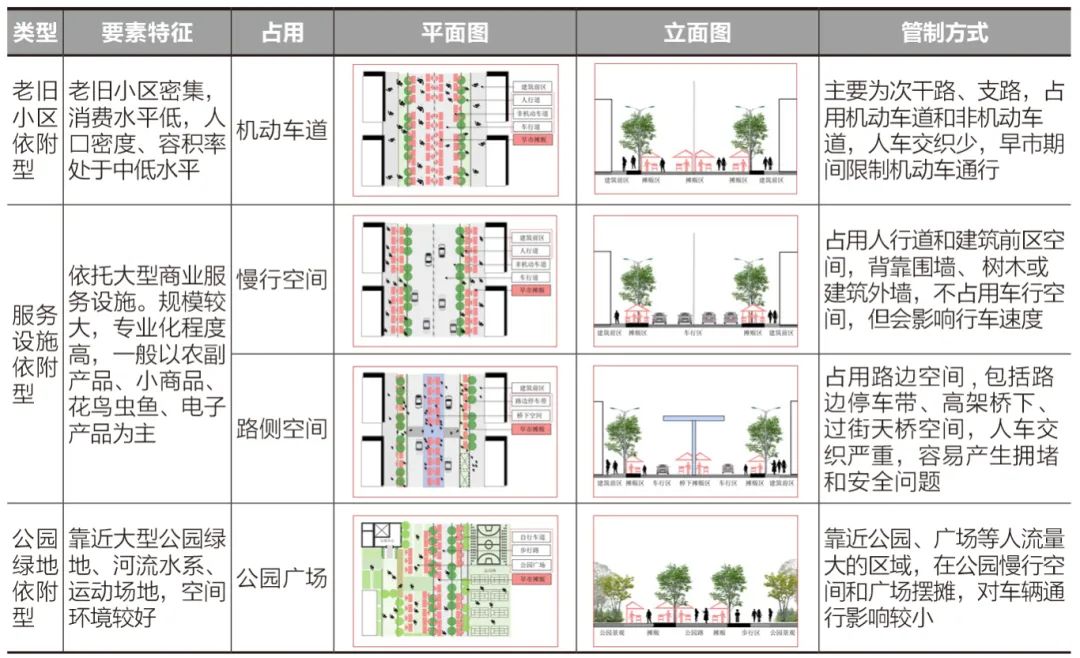

基于相关影响因素的特征,可将早市分为老旧小区依附型、服务设施依附型和公园绿地依附型三类(表3)。三种类型的早市在空间分布上均表现为道路通行空间被占用,并在空间形态上呈线性特征。根据早市在道路上的嵌入位置,可分为占用机动车道、慢行空间、路侧空间和公园广场等类型。其中,老旧小区周边街巷空间的尺度一般较小,道路相对狭窄,有利于小微商业发展。老旧小区依附型早市在开市期间一般会进行路段封管,早市会占用机动车道和非机动车道,如204早市、正大早市。该类早市内部人车交织不严重,彼此干扰相对较小,但容易在早市周边产生拥堵点。服务设施依附型早市规模较大、专业化程度高,如老北市场早市、五爱市场早市。该类早市一般有单独的区域,或占用慢行空间和路侧空间,由于内部人车交织相对严重,存在一定的安全隐患,加上部分靠近大型商业服务设施,彼此间容易相互干扰。公园绿地依附型早市主要占用公园旁边的慢行空间、周边道路和广场空间,在满足居民日常购物需求的同时,也为人们提供休息、交谈、娱乐的场所,空间活力较高,部分早市发展成网红打卡点,如小河沿早市、八一早市。

表3 不同早市类型及空间形式

Tab.3 Different types and spatial forms of morning markets

资料来源:笔者自绘

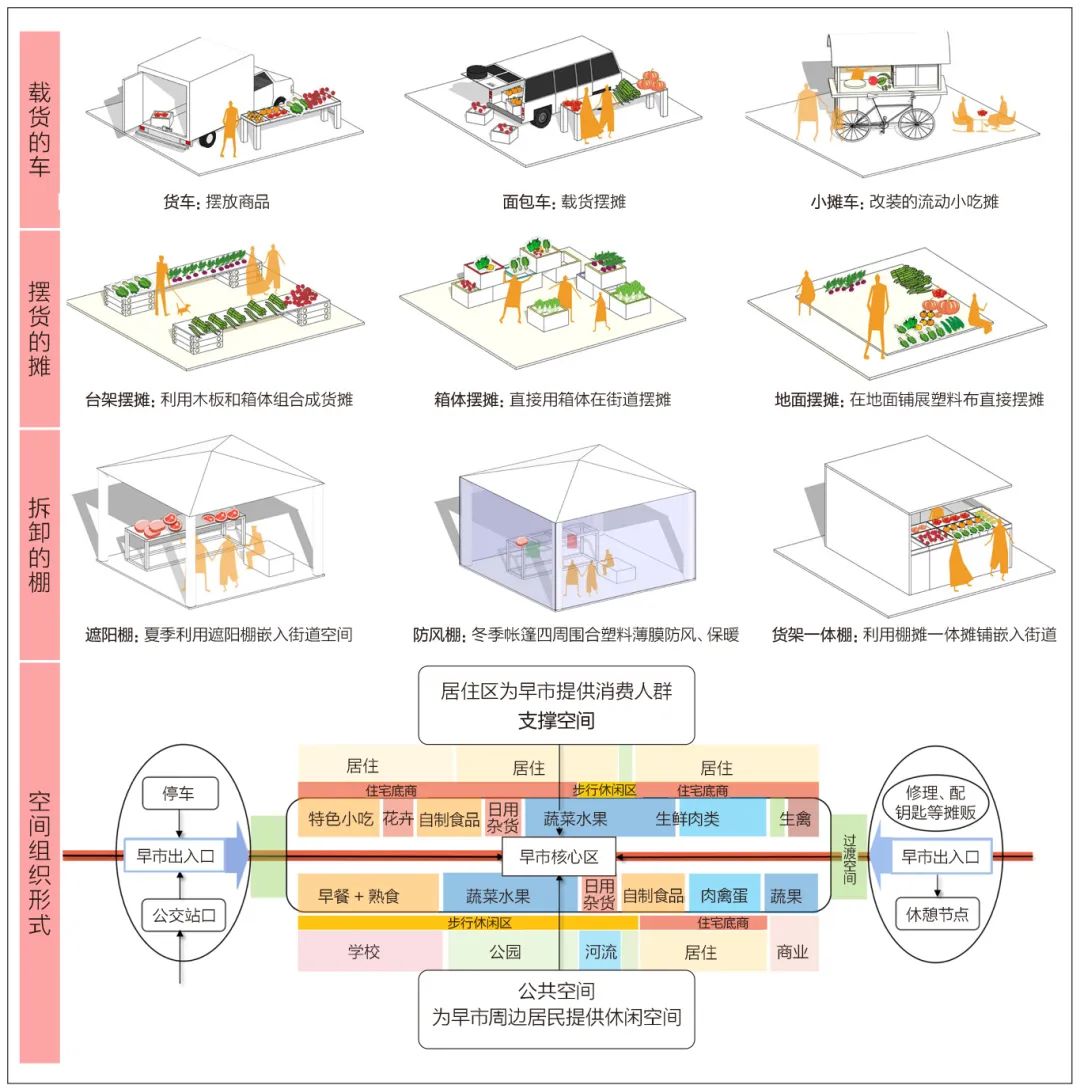

早市规定的经营时间为5:30—8:30,过了规定时间,人群相继散去,街道恢复交通功能,而早市摊贩需要以游商形式前往下一个摆摊地点。这种流动性引发了商品的频繁搬运,摊贩会采用“载货的车+摆货的摊+拆卸的棚”的方式进行摆摊(图9)。作为建构于既有城市道路系统上的非正规空间,早市已经将时间秩序和空间机会嵌入人们对早市的感觉经验里。不同类型的摊贩依托现有建筑、构筑物搭建户外遮蔽空间,借助檐下空间、拐角空间、树下空间,通过桌椅摆放等方式完成空间占用,使街道在自发选择中形成复合的功能场域。

图9 早市摆摊工具与功能组织形式

Fig.9 Morning market stall tools and functional organizational forms

资料来源:笔者自绘

04

治理思路

“市”本身就是我国传统的贸易形式,早市的成立、发展和存续指向需求。摊贩的生计诉求和居民的消费习惯是维持早市空间存续的关键。早市具有复杂的历史原因和逻辑关系,在治理过程中要根据空间类型和要素特征进行分类治理。

4.1 划定早市摊区,优化空间格局

在时空格局优化中,须兼顾社会需求、城市规划、交通状况、环境保护和居民健康等多方面因素,结合城市公共空间编制早市相关专项规划,并从空间格局、布点选点和路网组织等维度进行优化,既要保护早市所承载的日常生活,也要避免“以路为市”的空间乱象。应结合城市总体布局和长远发展规划,建立“早市摊区地图”,合理规划早市空间区域和时间。一是根据需求匹配关系进行空间格局优化。评估早市周边老旧小区数量、居住人口规模及商超配置水平,对环境品质较好的早市予以保留和升级;对环境品质低、现代商超供给不足的早市进行环境整治;对环境品质较差、需求度较低的早市可以适当予以取缔;对居民需求度高、现代商超不足的片区,可结合街道适当增设早市摊位。二是根据城市道路系统进行选点布局优化。早市时间与道路早高峰时段具有重合性,研判早市带来的交通、人流等影响,按照“主次干道控制、小街巷规范”的原则进行选点布点。早市布点区域重点加强街道基础设施建设,改善空间的品质和功能,创造安全、方便的早市环境。三是根据早市时间对周边路网组织进行优化。在路网组织上,要充分考虑交通流周期性变化的特点,根据片区路网系统,协调早市时段交通分流与调剂的能力;在静态交通上,灵活利用早市周边的剩余空间,合理配置机动车、非机动车停放场地;在慢行系统上,串接早市与主要公共设施之间的步行交通系统,营造安全、便捷的到达路径。

4.2 加强分区管控,提升建成环境

通过上述建成环境因素分析可知,早市多依附于老旧小区、服务设施、公园绿地等,在建成环境上呈现“中—低”梯度人口密度、“中—低”梯度容积率、“中—低”梯度房价水平,并与文体教育设施、医疗卫生设施呈排斥关系。应通过城市设计进行建成环境优化,降低早市经营带来的卫生、安全等负外部性。

一是根据影响因素,划定禁止摆摊范围、缓冲区和有条件摆摊区域。在主干道、汽车站、站前广场等人流密集、交通严重堵塞区域,根据具体情况严控早市活动;在枢纽、学校、医院和大型公共建筑等人流密集区域,根据具体情况严控早市活动,划定禁止摆摊范围;在老旧小区、商业服务设施和公交站点周边区域,可通过设定摆摊时间、经营范围和摊位规模,划定“有条件允许区域”,并在摊点设计上预留缓冲区,与出入口保持合理距离,避免因人流短时间集聚而导致交通阻塞。

二是优化建成环境,完善街道空间设施。首先,早市内部应合理布局各档口,生熟、干湿、鲜活经营区之间要满足卫生间距要求,根据摊位分区,科学设置垃圾桶、公厕等环境卫生设施,保持场地整洁、干净;其次,完善早市的公用设施配套,包括水、电等基础设施,满足经营者的使用需求,并从保障早市安全有序运行出发,完善早市管理、消防、保安、救护等相应设施建设;最后,在景观界面处理上,通过街道人行道宽度控制、街道断面设计,以及与街道相连接的空地设计等,既保持沿街建筑竖向空间的整体性与连续性,又通过特殊铺地、交通管制桩和边界线等因素,消除冗余街道,完善街角,填充斜切路,升级配套设施,优化空间的场所感。

4.3 完善空间治理,细化空间分类

作为对正规商业的补充,早市是一种采用“沿街占道”方式、具有定时聚散特征的空间形式。在具体的治理中,要结合摊贩与行道、非机动车道及建筑前区等的距离、位置关系,采用“长期定点+临时弹性”相结合的管理方式,提高空间利用效率。同时,根据不同类别和区域制订差异化的管理措施。老旧小区依附型早市数量较多,面积相对较小,环境品质相对较差,但物美价廉,邻近老旧住区,满足了老年群体以低成本获取生活物资的需求。在治理过程中,要兼顾摊贩的多元性和居民需求的层次性,建立早市管理秩序,严管经营时间和占道摊点、摊区。大型服务设施和商圈周边的早市,人口流动性较大,人车交织相对严重,治理的关键在于交通组织优化。在治理过程中要结合占用形式和位置关系,研判其带来的交通和人流影响,按照内外交通顺畅、安全,与服务设施联系方便、互不干扰的原则,进行交通组织优化。

公园绿地依附型早市形成时间较长,往往具有一定的历史渊源。针对此类早市,要妥善处理其与历史文化、自然景观要素之间的关系,可采用摊贩空间和公园空间嵌套的方式。考虑到研究区域的寒地气候特征,对于具有旅游打卡地的早市,冬季在摊位中间适当增设温暖小屋等避寒设施,夏季根据街道宽度,在满足人行需求的情况下,在人行道行道树下增设休憩座椅,促进休闲停留活动。

05

结语

城市是由一系列城市生活组成,早市作为“市集”的一种形态,是城市重要的起源之一。作为多元微观主体共同参与、具有场域性质的社会空间,早市的地方历史性、依赖性及可见性已嵌入人们的感觉经验里。作为一种由日常公共生活构成的微观领域和复合空间,早市往往建构于既有空间之上,呈现百姓日常生活的丰富性和复杂性。随着城市更新对人的尺度回归,由日常生活构成的微观领域的地位与作用日益凸显,由普通人组成的微观主体对社会稳定与创新的作用日益重要,有必要对城市空间环境的使用者进行不断思考和再认识。

研究得出,早市在城市尺度上呈现空间集聚状态,并在时间尺度上呈现规律性变化。基于对微观影响因素的分析,本文揭示了影响早市空间分布的多种建成环境因素和微观作用机制。关键影响因素包括人口密度、容积率、房价水平、建设年代、公园绿地和商业服务设施水平等,并基于建成环境的依附特征对早市进行分类。非正规空间的治理,不只是一个寻求公共资源使用效率最大化的过程,也是一个整合资源要素、依靠多元主体力量、引导空间协调发展的系统工程,需要多元化参与、责任化分工和精细化管理。一是通过相对稳定的规则,调和人的社会属性与自然属性在空间上的矛盾;二是基于不同的诉求探索不同的规划技术与管理方法,在城市空间的持久性与流变性之间找到平衡;三是立足早市这类公共空间的内涵和现状,通过以社会变革为核心的社区规划和城市设计,实事求是地研究城市空间非正性问题,指导规划实践并解决城市问题。

立即订阅

立即订阅