最新文章

进城务工人员迁居时空特征分析——以南京市主城区为例

2025-08-15摘要

文章基于微观迁居视角,运用南京市主城区务工群体迁居轨迹数据,融合生命历程理论解析其时空迁居规律。通过时间、空间及时空综合维度的交叉分析,揭示该群体在环境约束与自主决策双重作用下形成的差异化迁居模式。结果显示,进城务工人员在时间维度上呈现“快速增长—缓降—剧降—趋稳”的年龄阶段特征;在空间维度上展现“内城外缘>郊区内沿>中心区”的圈层分布与东北—西南轴向集聚;在时空综合维度上表现为年轻化、短距离、离心边缘式的迁移特征,并存在显著的时间拐点,形成多条空间通道及聚居区。研究证实进城务工群体居住选择受到多尺度因素影响,为促进其城市融入与居住环境改善提供空间优化依据。

作 者

强欢欢 南京林业大学风景园林学院讲师

吴 晓 东南大学建筑学院教授

01

研究背景

进城务工人员一直是社会关注的重点群体,习近平总书记强调,“全面建成小康社会,一个不能少;共同富裕路上,一个不能掉队”,应当让进城务工人员共享发展成果,实现共同富裕。随着我国“以人为本”的新型城镇化政策逐步实施与现代化进程逐渐加快,规模庞大的进城务工人员却面临“留不下来、融不进去”的现实困境。《2022年农民工监测调查报告》显示,进城务工人员规模逐渐扩大且增速较快、人均居住面积不断增加,居留城市的户籍障碍逐渐削弱,“常住”趋势日益显著且定居意愿强烈。但其在城市的居住空间与生活环境仍多处于混杂且不稳定状态。已有研究表明,进城务工人员的城市迁居频次高、距离短,加之目前该群体内部存在明显的代际分化,导致其在城市内部迁居的情况普遍且复杂,由此引起的城市居住问题对其融入城市造成阻碍。这已成为我国健康城镇化与社会经济高质量发展的“瓶颈”。

城市内部迁居研究一直是社会发展与城乡一体化建设重点关注的内容,涉及城市地理学、社会学、经济学、人口学及城乡规划学等学科。从微观层面来看,城市内部迁居研究重点关注个人或家庭迁居的发展过程及其影响机制,主要内容包括城市内部迁居理论、影响机制和迁居空间效应三个方面。就微观迁居理论而言,国外已形成如居住迁移决策阶段理论、贾尔斯特(Galster)的差距理论,以及斯皮尔(Spear)的居住满意度模型、生命周期与生命历程理论等诸多经典理论模型与假说。其中,生命历程理论是目前国外微观迁居研究的核心理论,其以生命历程事件与迁居动机关系、对迁居距离的影响及迁居与生命历程互动机制为主要研究方向。国内研究多沿用西方经典理论,重点从城市层面解读迁居行为与城市空间结构的关联,如与城市郊区化和社会空间重构的关系。就迁居影响机制而言,国外研究认为,个体及家庭的社会经济特征是影响其居住空间选择的重要因素,城市住房特征及居住满意度是影响其迁居决策的重要因素,同时,职住关系、住房市场和地域文化及制度等也会影响其迁居决策。国内迁居影响因素更加复杂与多元,学者研究认为,国内迁居不仅受到微观个体或家庭社会经济特征、住房权属变化、居住满意度和住房需求的影响,也受到宏观政策制度、住房市场、职住关系与建成环境等的影响,同时还包括大量由制度导致的被动迁居,如单位住房分配、“城中村”拆迁和户籍限制,以及由申请公共住房导致的低收入群体的被动迁居等。

迁居研究的最终落脚点是城市社会空间效应,国外学者特别关注迁居与城市重构、郊区化、绅士化及居住隔离和种族聚居等的关系;国内学者则关心城市迁居带来的空间分布与结构演变、分异与社会环境变化等。学者们普遍认为,我国城市迁居频次随城市更新、新区建设及住房政策变化而大规模增加,迁居模式与区位选择具有相似特征,即以短距离为主,大致包括郊区化和集聚化两种。此外,居民自主性住房选择带来城市职住分离、功能空间不匹配等,相对封闭的“单位大院”转变为开敞的“城市社区”,迁居模式因群体特征、住房产权或服务设施区位而呈现明显的空间分异,且迁居前后的社会环境变化明显。

关于进城务工人员的城市内部迁居研究,国内主要关注其迁居特征与影响因素分析。大量研究表明,进城务工人员的城市迁居具有明显的郊区化趋势,更倾向于选择城市未经改造的老城区、“城中村”或城市边缘区。其中,大城市“城中村”的空间分布对进城务工人员的居住区位选择具有潜在的导向作用。同时,随着这一群体在城市居留时间的增长,其迁居特征具有显著共性,即迁居频繁,多发生在城市边缘区,迁居路径以外向迁居为主,但其多次迁居后的居住条件并无显著改善。进城务工人员的迁居影响因素主要包括制度和非制度两个维度。大部分学者认为,受户籍制度、住房分配体制等的影响,进城务工人员的城市住房权利缺失且被动迁居频繁,还有部分学者关注进城务工人员流入地的土地开发和住房供给结构,以及群体个人或家庭特征、收入水平、居住环境、就业机会等非制度因素。其中,流入目的及经济因素对迁居起到决定性影响。此外,在城乡规划学领域,学者多将进城务工人员迁居与城镇化联系起来,利用时间地理学技术框架,重点研究其城市定居与发展轨迹、迁居时空规律等,形成具有一定特色的局部性成果。

综上所述,与居民的城市迁居研究成果相比,针对进城务工人员的城市内部迁居研究尚处于起步阶段,相关研究主要聚焦进城务工人员整体迁居特征及影响分析。但进城务工人员群体内部已然发生结构性变化(新生代、家庭化),流动模式也由“生产导向、短期进城型”转为“发展导向、长期居留型”,需对群体内部差异化的迁居特征进行深入研究。因此,本文利用进城务工人员个体迁居回溯数据,以南京市主城区为例,将个体“生命历程和生活经历”引入迁居时空轨迹的研究框架,探索不同进城务工人员随生命历程变化而表现出的独特时空迁居特征;结合时间、空间和时空综合维度,深入发掘其在城市客观环境制约与主观能动性选择下的迁居模式,进而识别吸引这一群体长期居留并逐渐融入城市的居住空间集聚地,为推动不同进城务工人员逐步改善居住生活环境并实现“固化”城市提供空间支持。

02

数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究关注南京市主城区不同进城务工人员的迁居时空轨迹与居住空间集聚。课题组于2015年6—8月对南京市主城区进城务工人员进行问卷调查,涉及主城区6个区41个街道,共计发放问卷2176份,有效问卷为2103份。调查内容不仅包括进城务工人员的现状基本信息(如年龄、婚姻状况、文化程度、居住状况等),还包括进城务工人员迁居的个体回溯数据,即进城务工人员随时间变化的住房空间变化信息(如调查对象自进城后每次迁居的时间、地点、居住方式、搬迁原因等)。如此,在总的有效问卷中,发生迁居的进城务工人员共有751份有效问卷(占35.71%),能够充分反映进城务工人员在主城内的迁居时空分布特征,具备一定的研究基础。

2.2 研究方法

已有研究表明,迁居不仅与个体生命周期、生命历程息息相关,同时受制于外部社会环境。进城务工人员多是满18岁后进入城市,自身受教育程度不高、工作技能缺乏,且无城市社会关系积累,可以说是重新开始生活,其迁居受到自身内在因素和外部空间环境的影响更加突出。因此,本文采用进城务工人员的实际年龄和进城居留时间共同表征影响其在城市内部迁居的制约因素,并引入个体生命历程与生活经历,在借鉴个体时空轨迹研究的基础上,采用时间、空间和时空综合的方法,对不同进城务工人员个体的迁居轨迹进行细致分析,从动态和连续的角度发掘进城务工人员在不同生命阶段的迁居时空特征。

首先,以年龄段和居留时间形成的生命历程和生活经历为时间维度,对南京市主城区进城务工人员的迁居比例、迁居频次(分为迁居1次、2次、3次、4次、5次及以上)和人均迁居频次进行统计,反映该群体在不同生命历程和生活经历下的迁居时间特征。其次,以当前的居住空间区位和街道方向为空间维度,对现居住点进城务工人员的迁居比例、迁居频次(分为迁居1次、2次、3次、4次、5次及以上)和人均迁居频次进行统计,反映进城务工人员在不同空间圈层和方向上的迁居空间特征。最后,在“时间+空间”的综合维度下,以不同生命历程和生活经历为纵轴,以迁居空间圈层为横轴,探讨进城务工人员迁居频次与迁居距离的时空特征,并进一步利用其迁居前后的具体空间点位,以进城务工人员的生活经历为例,采用犀牛(Rhino)平台和参数化(Grasshopper)工具绘制其迁居时空轨迹图谱,识别这一群体在南京市主城区的迁居时空轨迹与空间聚居地。

03

进城务工人员迁居时空特征

初步分析南京市主城区进城务工人员的迁居数据(表1):截止到2015年,除无固定地点的多次迁居和向主城区外的迁居外,共计737人在主城区街道间和街道内发生过迁居。其中,街道间迁居人数占比60.24%,街道内迁居人数占比39.76%,可见,主城区内的进城务工人员以街道间的迁居为主。此外,发生迁居的人员多为已婚中青年(36~45岁),以初中文化水平为主(40.98%),家庭月均收在2 500元以上者居多。随着居留时间的增长,其迁居先后经历了“短暂迁就—长久调整—相对稳定”的状态。

表1 南京市主城区进城务工人员迁居概况 Tab.1 Basic situation of rural migrant workers’ relocation in the main urban area of Nanjing 资料来源:笔者自绘

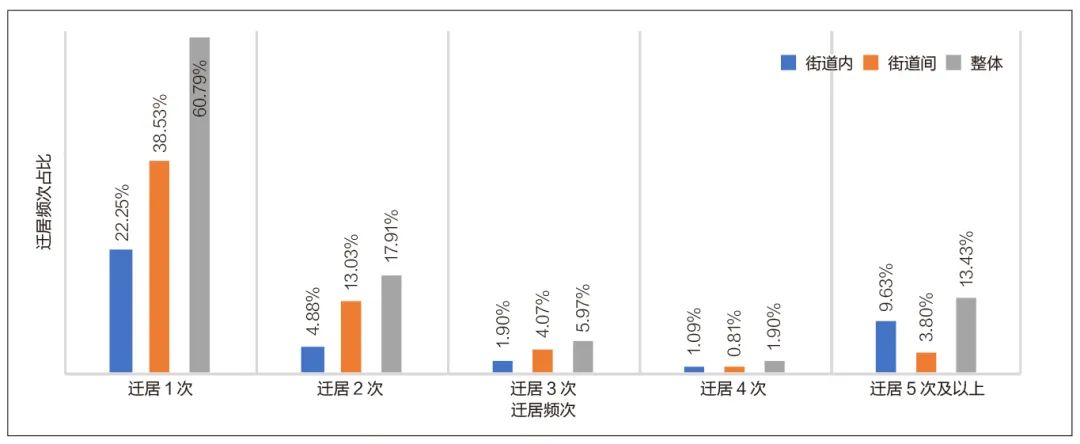

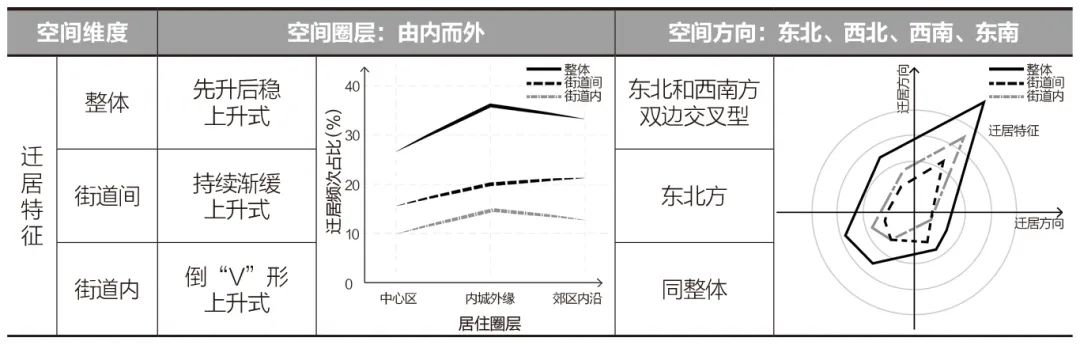

进一步分析可以看出(图1),进城务工人员中迁居1次最多(60.79%),迁居2次和5次及以上次之(分别为17.91%和13.43%),迁居3次和4次较少。街道间主要是迁居1次和2次(分别为38.53%和13.03%);街道内除迁居1次外(22.25%),迁居5次及以上也较高(9.63%),表明街道内发生多次迁居的几率更高。

图1 进城务工人员迁居频次

Fig.1 Frequency of relocation of rural migrant workers

资料来源:笔者自绘

3.1 时间维度的迁居特征

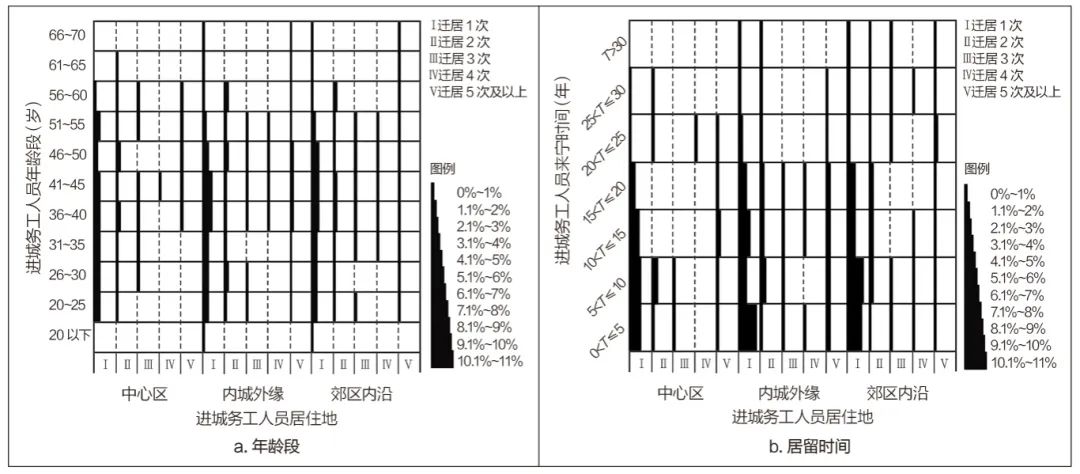

首先,对进城务工人员实际年龄和居留时间所表征的生命历程和生活经历进行阶段划分,生命历程以连续年龄段来代表,具体划分为20岁以下,20~25岁,26~30岁,31~35岁,36~40岁,41~45岁,46~50岁,51~55岁,56~60岁,61~65岁,66~70岁;生活经历则根据调查数据中居留时间(T)的实际分布特征(每5年一次峰值)进行划分,具体分为0<T≤5,5<T≤10,10<T≤15,15<T≤20,20<T≤25,25<T≤30,T>30。然后,以迁居1次、2次和5次及以上为主,解析进城务工人员在不同生命历程和生活经历中的迁居时间特征。

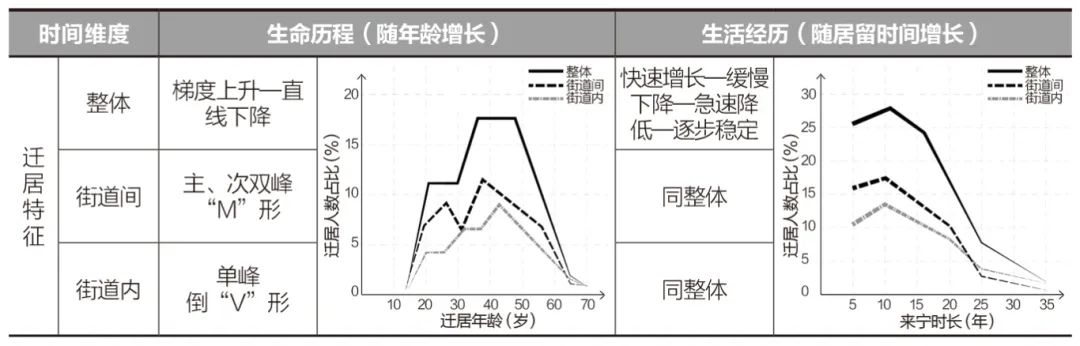

可以看出,进城务工人员的迁居随年龄增长呈“梯度上升—直线下降”的生命特征(表2)。其中,街道间的迁居呈明显的主、次双峰“M”形,街道内的迁居呈单峰倒“V”形,且迁居多发生在中年壮实期和青年成熟期,与以往研究中家庭结构(生命周期)变化促进居住迁移的结论相符合。同时,随着居留时间的增长,迁居呈现“快速增长—缓慢下降—急速降低—逐步稳定”的阶段化特征,街道间与街道内的迁居均是如此,表明进城务工人员随居留时间增长逐渐适应城市并建立起城市社会网络关系。

表2 时间维度下的进城务工人员迁居特征

Tab.2 Characteristics of rural migrant workers’ relocation under the temporal dimension

资料来源:笔者自绘

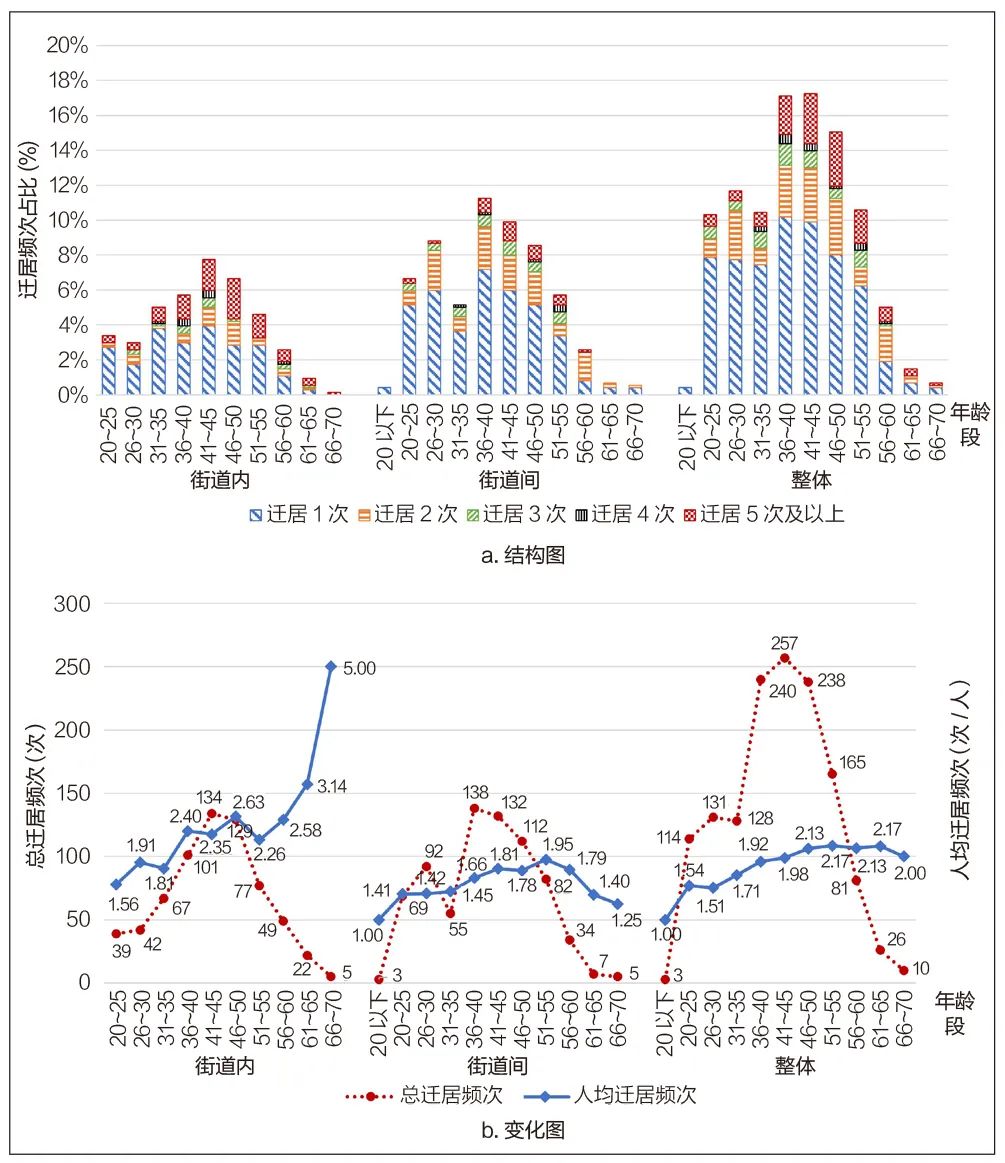

在不同的生命历程中,进城务工人员中迁居1次的年龄多在36~40岁(10.18%)、迁居2次的年龄多在46~50岁(3.26%)、迁居5次及以上的年龄多在41~45岁(3.12%);随着年龄增长,迁居频次经历“急剧增长—短暂放缓—快速下降”的三个阶段(图2a)。同时,41~45岁人员的总迁居频次最高(257次),其后为36~40岁(240次)和46~50岁(238次)人员,但各年龄段人均迁居频次差异较小,表明中年壮实期和青年成熟期的进城务工人员迁居较为频繁,且人均迁居频次较高(图2b)。街道间人员迁居特征相似但更显年轻化;街道内人员迁居呈“先升后降”的单峰波动式特征。

图2 时间维度各年龄段进城务工人员迁居频次

Fig.2 Frequency of relocation of rural migrant workers in different age under the temporal dimension

资料来源:笔者自绘

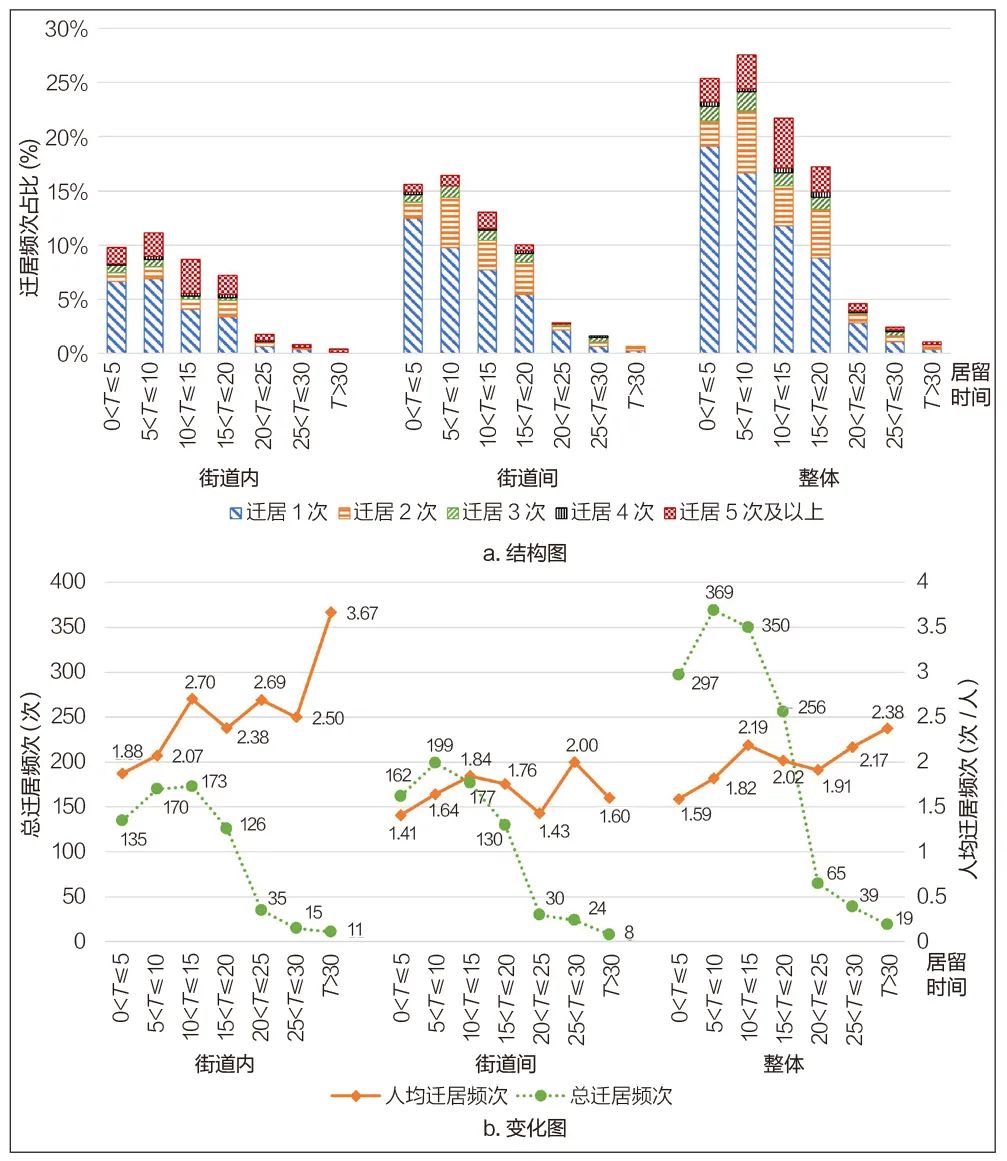

在不同的生活经历下,居留0< T≤5年的进城务工人员迁居1次占比最高(19.13%);其次为5<T≤10年(5.70%);迁居5次及以上的人员以居留10<T≤15年占比最高(4.61%)。迁居随居留时间的增长经历了“快速增长—缓慢下降—急速降低—逐步稳定”四个阶段(图3a)。进城务工人员居留时间在5< T≤10年的总迁居频次达到峰值(369次),然后经过缓慢下降(10<T≤15年)和急剧降低,至20<T≤25年降势减缓。但人均迁居频次随居留时间的增长呈波动式上升特征(图3b)。街道内和街道间的迁居特征也是如此,仅迁居增长和下降阶段存在差异。

图3 时间维度各居留时间的进城务工人员迁居频次

Fig.3 Frequency of relocation of rural migrant workers based on different duration of residence under the temporal dimension

资料来源:笔者自绘

3.2 空间维度的迁居特征

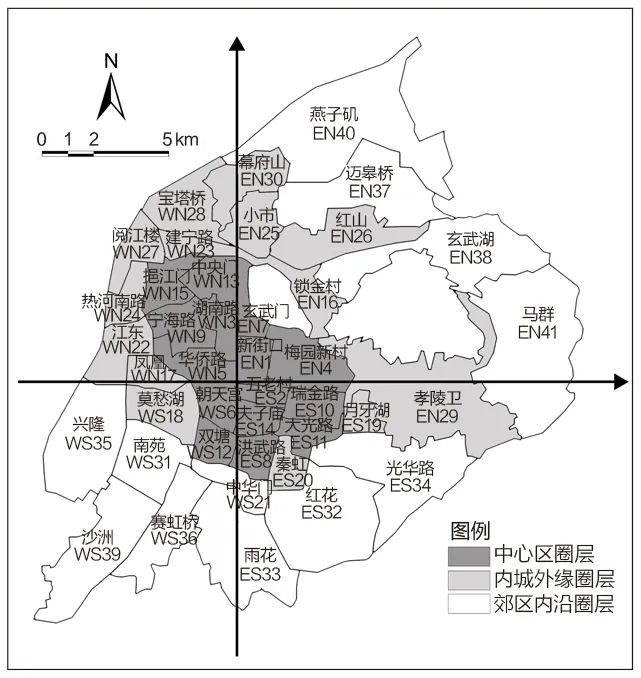

首先,采用圈层与象限相结合的方法,对街道单元进行编码和赋值,表征进城务工人员迁居的空间点位,具体分为两个步骤。第一步,以南京市主城区圈层划分标准,将研究范围由内而外分为中心区、内城外缘、郊区内沿三个圈层;同时,以城市中心(新街口)为基点,将街道划分为四个象限(东北、西北、西南、东南)。第二步,按照圈层(由内向外)、街道象限(表示方向),将研究单元空间坐标进行转译(图4);然后,以进城务工人员现居住地空间圈层和空间象限(方向)为基础,以1次、2次和5次及以上迁居频次为主,解析进城务工人员的迁居空间特征。其中,在不同象限(西北、东北、东南、西南)上发生的迁居频次参照风玫瑰图的绘制方法进行图示化表达。

图4 南京市主城区街道空间编码图

Fig.4 Space coding map of streets in the main urban area of Nanjing

资料来源:笔者自绘

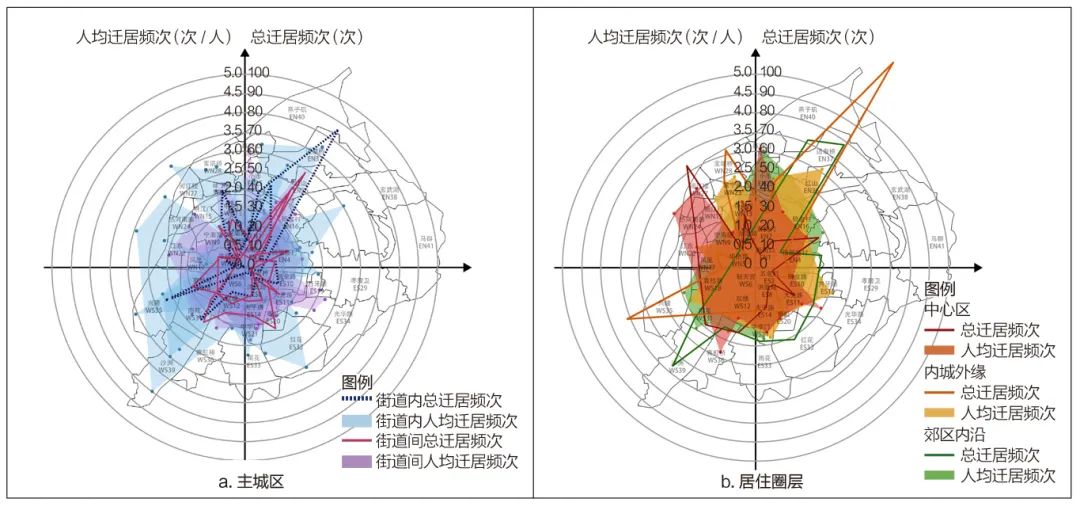

可以看出,各空间圈层的进城务工人员迁居频次呈现由内而外先升后稳上升式特征,即“内城外缘>郊区内沿> 中心区”;街道内呈倒“V”形上升趋势,街道间呈持续渐缓上升式特征。同时,其迁居方向呈以东北和西南方为主的“双边交叉”形,街道内也是如此,但街道间的迁居更加集中于东北方向(表3)。这与城市现阶段居住的空间结构相符,当前城市更新与产业外迁后,主城区原有大量“城中村”、棚户区及产业等发生更新与置换,造成迁居(被动或主动)频繁。由此表明,进城务工人员的城市居住空间更易受到城市空间结构调整、居住市场变化等宏观因素的影响。

表3 空间维度进城务工人员的迁居特征

Tab.3 Characteristics of rural migrant workers’ relocation under the spatial dimension

资料来源:笔者自绘

在不同的空间圈层中,郊区内沿人员迁居1次占比最高(23.34%),中心区和内城外缘人员迁居2次占比最高(均为5.97%),迁居5次及以上以内城外缘最高,迁居由内而外呈增速减缓的上升式特征(图5a)。同时,内城外缘人员迁居总频次最高(544次),郊区内沿次之,中心区最低,即迁居随圈层扩展呈先增后降的上升式特征(图5b),且内城外缘人均迁居频次最高(2.05次/人)。街道间迁居表现为“郊区内沿>内城外缘>中心区”,街道内则是“内城外缘>郊区内沿>中心区”。

图5 空间维度各圈层的进城务工人员迁居频次

Fig.5 Frequency of relocation of rural migrant workers in different circle under the spatial dimension

资料来源:笔者自绘

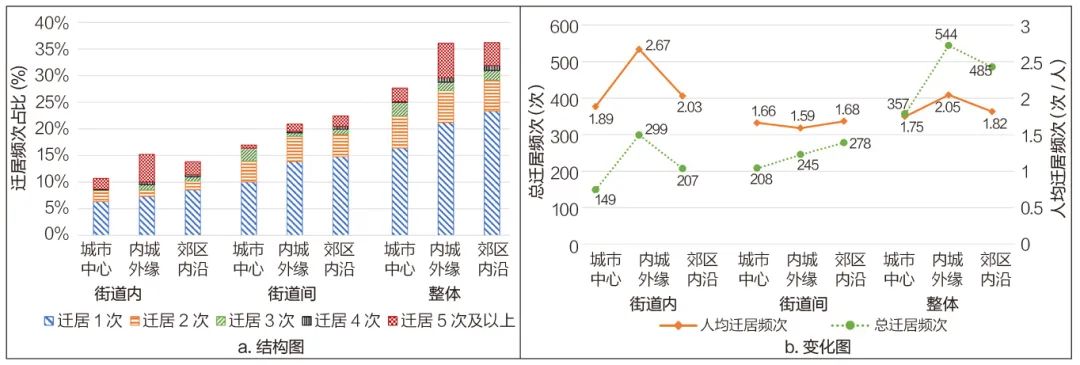

在不同的空间象限(方向)内,东北方内城外缘的红山街道(EN26)人员迁居频次最高(130次),西南方郊区内沿的沙洲街道(WS39)和内城外缘的莫愁湖街道(WS18)次之。这表明现居于主城东北方和西南方边缘和近郊区的进城务工人员迁居更加频繁(图6a)。同时,主城区东北方的人均迁居最频繁,东北中心区的玄武门街道(EN7)和内城外缘的红山街道人均迁居频次最高(3.00次/人),郊区内沿的燕子矶街道次之(2.38次/人)。街道内迁居特征也是如此,但街道间的迁居以东北方更加显著(图6b)。 图6 空间维度不同迁居方向的进城务工人员迁居频次变化图 Fig.6 Frequency variation chart of rural migrant workers’ relocation in different directions under the spatial dimension 资料来源:笔者自绘

3.3 时空综合维度的迁居特征

3.3.1 迁居频次的时空特征

时空综合维度下进城务工人员的迁居频次表现出如下特征:高频迁居行为随年龄增长,由中心区向郊区内沿呈连续下降的特征;且随居留时间增长,各圈层迁居均呈“短期增长—逐渐下降”的生活特征,表明进城务工人员的居住不稳定性在持续降低。

在不同的生命历程中(图7a),中心区人员的迁居频次随年龄增长呈“中频—高频—中频—低频”三段式特征(26~30岁、41~45岁和51~55岁为三个峰值);内城外缘呈“低频—中频—高频—低频”两段式特征,26~30岁和41~45岁人员迁居频次较高;郊区内沿呈“中频—高频—低频”的单波峰式特征(36~40岁为迁居峰值)。可见,高频迁居的进城务工人员在中心区年龄跨度较大,内城外缘次之,郊区内沿最小且更年轻化。这可能与城市空间结构相关,如老城区就业机会多且设施全,对年轻(职业发展为重心)或年长(子女教育为重心)的人员吸引力较大。主城边缘区较低的居住成本,促使其成为家庭组建期及生育初期阶段人口的空间集聚区。

图7 进城务工人员迁居频次时空结构图

Fig.7 Spatio-temporal structure diagram of rural migrant workers’ relocation frequency

资料来源:笔者自绘

在不同的生活经历下(图7b),中心区和郊区内沿进城务工人员迁居频次随居留时间呈“中频—高频—低频”的单波峰式特征(峰值均出现在5<T≤10年);内城外缘呈“高频—中频—高频—低频”的波动式下降特征,峰值出现在0<T≤5年。可见,随居留时间的增长,各圈层进城务工人员的迁居均呈短期增长后逐渐减少的特征,表明进城务工人员随居留时间增长逐步适应了城市生活。

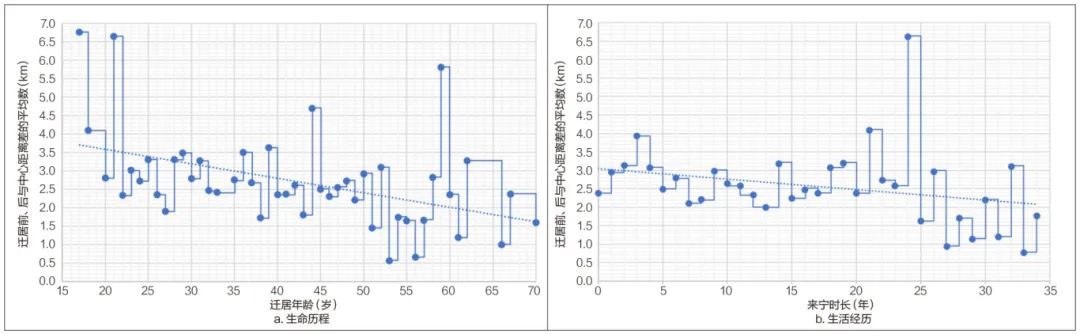

3.3.2 迁居距离的时空特征

运用统计学方法分析进城务工人员个体迁居距离(以街道间迁居为主)的时空偏好。首先统计其历次迁居的年龄和居留时间、迁居前后地点,然后测算迁居前、后居住地与市中心(新街口)的距离,最终以前、后距离差的平均数作为某年龄(或居留时间)进城务工人员的迁居距离。可看出,在时空综合维度下,进城务工人员的迁居距离随年龄增长呈持续下降后微升的特征,即经历“低—中—高—较低”的反复过程;同时,迁居距离随居留时间的增长经历“中—低—高”过程。在不同的生命历程中(图8a),22岁以下和58岁以上的进城务工人员迁居距离起伏明显,既有长距离迁居(如21岁和59岁分别为6.6km和5.8km),也有短距离迁居(如22岁和66岁分别为2.3 km和1.0km);22~52岁的迁居距离相对稳定(44岁除外),基本处于1.5~3.6km;53~57岁的迁居距离最小(<1.7km)。可见,对城市空间的主观认知显著影响进城务工人员的迁居距离。在不同的生活经历中(图8b),居留20年内人员的迁居距离较稳定(2.0~3.9km),但居留21~25年时迁居距离出现峰值(距离差的平均数最高达6.6 km);居留25年后迁居距离又逐渐降低(最低为0.8km)。这说明进城务工人员在城市的居住选择往往受到工作、住房信息等因素的限制。

图8 进城务工人员迁居距离差时空结构图

Fig.8 Spatio-temporal structure diagram of distance disparity in rural migrant workers’ relocation

资料来源:笔者自绘

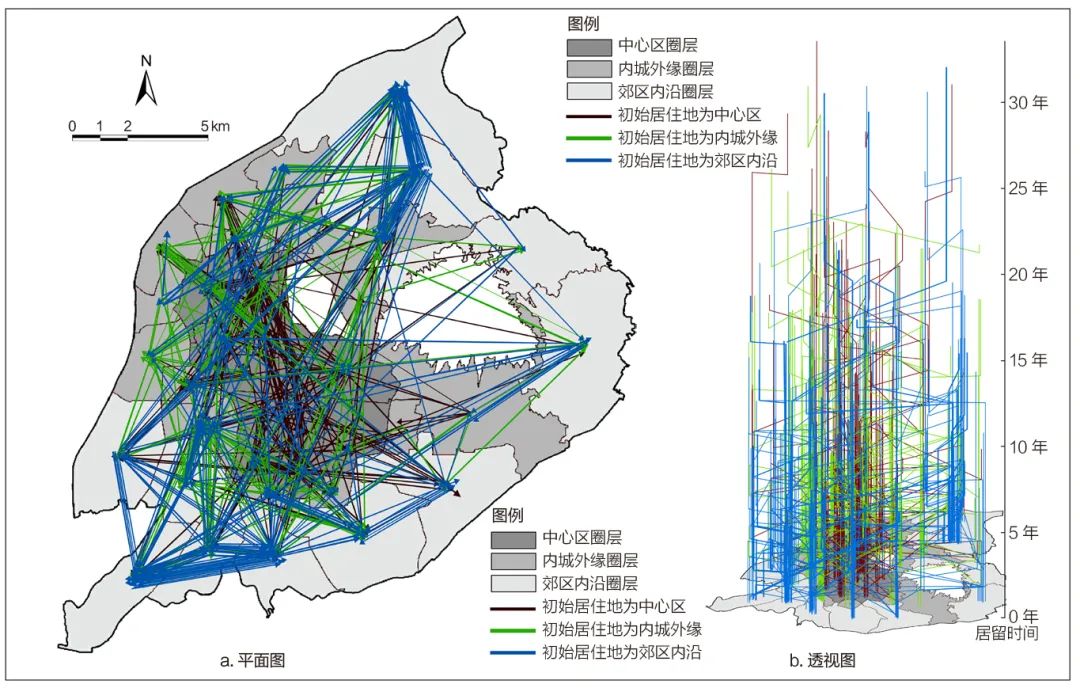

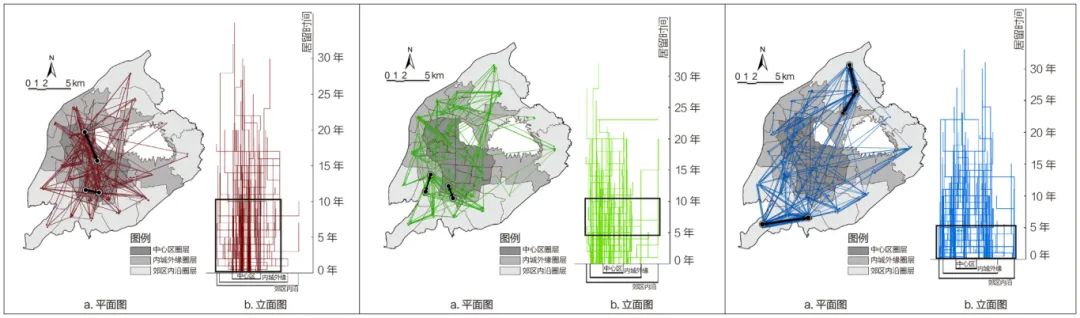

3.3.3 迁居轨迹的时空特征

采用时间地理学分析方法,以进城务工人员的居留时间为纵轴,以主城区各街道单元为横轴,对其时空综合维度下的迁居时空轨迹进行分析发现,进城务工人员初始居住地多选择在中心区和郊区内沿;但随着居留时间的增长,其在内城外缘和郊区内沿的流动更加频繁,中心区和内城外缘间次之,且各圈层回迁比例均较少,表明迁居多发生在主城边缘与近郊区之间,且以相邻圈层间的迁居为主(图9)。而迁居频次与居留时间成反比,即居留0<T≤10年的进城务工人员迁居较频繁,居留10<T≤20年的人员迁居频次逐渐下降,至20年后基本趋于稳定,表明10年是进城务工人员的迁居拐点。

图9 进城务工人员迁居轨迹图(居留时间)

Fig.9 Residential mobility trajectory of migrant workers (length of stay)

资料来源:笔者自绘

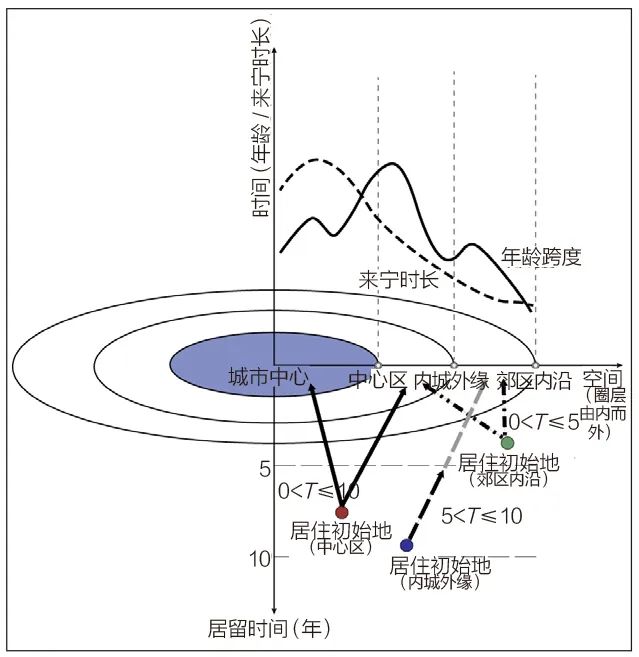

由此可以看出,在时空综合维度下,主城区进城务工人员的迁居模式呈现不同的时空特征(图10):初来乍到的进城务工人员可能因就业机会与亲缘关系(先来的亲戚朋友),多居于内城与主城边缘地区;随着年龄增长(生命周期)和城市社会网络关系的建构(生活经历),该群体的迁居整体表现出离心、边缘化的迁居空间模式(以内城外缘—郊区内沿迁居为主),并通过多条迁居通道在主城地区形成碎片化的聚居空间。这与以往研究中流动人口“大散居、小聚居”的静态空间结构相符合,不仅说明进城务工人员的迁居是主观意愿(需求)与客观能力(制约)实现平衡的结果,也验证了微观个体迁居对城市居住空间结构的显著影响。同时,进城务工人员的迁居模式还表现出短期性、邻近性的时空特征,具有明显的迁居时间拐点,且以近距离迁居为主。这符合居住地依赖性和认知局限性对迁居负向影响的研究结论,说明进城务工人员的城市居住选择受到各种宏观和微观因素的制约。

图10 时空综合维度进城务工人员的迁居模式示意图

Fig.10 Diagram of migration patterns of rural migrant workers in spatio-temporal dimensions

资料来源:笔者自绘

进一步分析进城务工人员的初始居住地(中心区、内城外缘和郊区内沿),发现不同初始居住地的迁居轨迹存在差异性(图11)。中心区的迁居轨迹多发生在居留0< T≤10年,以中心区与内城外缘、中心区内部为主,形成几条明显的迁居通道(如新街口—中央门街道、夫子庙—双塘街道);内城外缘以居留5<T≤10年为主,且多在内城外缘与郊区内沿,形成如莫愁湖—南苑街道、中华门—双塘街道等显著的迁居通道;郊区内沿为居留0<T≤5年,且多在内部及郊区内沿与内城外缘形成几条显著的迁居通道,如迈皋桥—燕子矶街道、沙洲—雨花街道和迈皋桥—红山街道。这表明,在时间维度上,进城务工人员的迁居存在明显的生活经历拐点(T=10年)。在空间维度上,进城务工人员的迁居不但存在空间边界(多在相邻圈层迁居),且初始居住地的选择对其迁居也存在一定的空间限制。在时空维度下,进城务工人员的居住稳定性从老城到主城边缘持续增长,边缘区依旧是进城务工快速落脚城市的最佳居住地。

图11 中心区、内城外缘、郊区内沿的进城务工人员居住迁居轨迹图

Fig.11 Residential migration trajectory of migrant workers in old city area, main urban area and main urban fringe area

资料来源:笔者自绘

04

结语

本文基于南京市主城区进城务工人员个体迁居回溯数据,引入“生命历程和生活经历”构建其迁居时空轨迹框架,试图从时间、空间和时空综合维度,深入发掘不同进城务工人员的城市内部迁居时空特征与居住空间集聚地。主要结论包括:在时间维度上,进城务工人员的迁居呈现显著的生命历程特征,家庭结构演进与社会融入进程的交互作用,导致进城务工群体的迁居频次在特定年龄段与特定居留时间上呈现显著提高的特征。在空间维度上,进城务工人员的迁居表现为“内城外缘>郊区内沿>中心区”的空间圈层特征,尤其是主城更新改造和产业调整区域内的迁居最为频繁,居住呈现不稳定的边缘化特征。这表明城市发展、住房市场等宏观因素对进城务工人员的迁居具有显著影响。在时空综合维度上,进城务工人员的迁居表现出年轻化、近距离,且离心、边缘式的迁居模式特征(以内城边缘与郊区内沿迁居为主),迁居存在显著的“时间拐点”(T=10年),并形成多条迁居通道和集聚地。这表明进城务工人员在城市内部迁居还受到城市空间认知局限性、社会网络黏滞性与居住效用最大化的显著影响。

针对上述进城务工人员的迁居模式特征,应考虑其群体内部对居住空间需求的差异化。首先,进城务工人员与城市居民一样,生命周期的变化会促进其对居住空间提出需求(如居住面积、环境、设施等),但受自身条件的局限,大部分进城务工人员很难通过住房市场获得合适的居住空间。因此,需要根据该群体差异化的生命历程特征给予不同的城市住房支持。如考虑为长期居留的“扩展型”进城务工人员提供适合其需求与成本的公共租赁住房供应,为短期居留的“衰退型”人员提供临时廉租住房等。其次,进城务工人员通过迁居形成多条迁居通道与居住集中地,这些多为城市更新改造(如“城中村”、棚户区)或劳动密集型产业聚集区,是适合进城务工人员居住的城市空间。因此,这些地区的住房管理和建设可考虑进城务工人员的需求,如鼓励在“城中村”改造中为进城务工人员提供现代化、标准化的住房租赁服务,或在产业园区集中建设符合进城务工人员需求的集体宿舍或租赁公寓。最后,进城务工人员受各种宏观和微观因素制约,大多居住在城市边缘区,相较于城市居民,其对公共设施的依赖程度更高。因此,应加强主城边缘区公共配套设施(如教育、交通等)建设。

进城务工人员对城市居住空间的动态化和差异化需求,多可通过个体主观能动性进行调整,但因自身能力欠缺及社会资源匮乏,需要多次迁居且长久时间才能达到居住的相对稳定。因此,在城市公共资源有限的前提下,政府及相关部门可根据其群体内部差异,有针对性地提供多样化的居住保障,既能缓解公共资源投入压力并提高实施的可能性,又能让进城务工人员更快、更好地融入城市。如本研究发现,进城务工人员在南京市主城区各街道间自下而上地形成多条迁居通道与集聚地,这些街道就可成为优先进行相关保障政策制定和实施的重要空间单元。

立即订阅

立即订阅