最新文章

长江下游中等城市国土空间总体规划编制的创新探索——以马鞍山为例

2025-08-13摘要

在长江大保护国家战略与国土空间规划变革的双重要求下,长江下游沿线中等城市兼具统筹性与实施性的双重内涵,更需要在国土空间规划编制中强化生态保护、绿色发展、落地实施等路径探索。文章围绕《马鞍山市国土空间总体规划(2021—2035年)》(2024)实践,探索长江生态保护下的国土空间总体规划编制路径,突出保护长江,建设生态治理的新样板;突出矿区修复,成为生态修复的新示范;突出沿江联动,成为践行长江三角洲区域一体化发展国家战略的标杆地;突出转型提效,成为绿色发展的先行地。同时,探索实施导向的规划创新路径,构建纵向贯穿的约束传导规划体系,形成横向联动的专项编制衔接平台,并完善全域管控、重点突出的规划方法。

作 者

于经纶 中国城市规划设计研究院上海分院规划研究所城市规划师,工程师

张振广 中国城市规划设计研究院上海分院规划研究所副所长,高级工程师(通信作者)

陈 胜 中国城市规划设计研究院上海分院规划研究所城市规划师,工程师

随着我国经济与社会发展进入新阶段,城市发展从强调经济增长转向追求生产、生活、生态协调发展,城市与周边地区的关系也从单纯的土地外向扩展,转向追求城乡和谐发展的新型城镇化阶段。党的十八大以来,“五位一体”和生态文明建设深入人心,党的十九大报告进一步明确我国进入中国特色社会主义新时代,强调提供更多的优质生态产品,以满足人民日益增长的优美生态环境需要。长江沿线地区成为我国生态文明建设的先行地区。2018年4月,习近平总书记走进东洞庭湖国家级自然保护区巡护监测站,察看实时监测系统,提出“修复长江生态环境,是新时代赋予我们的艰巨任务,也是人民群众的热切期盼”。2022年6月,习近平总书记在四川考察时指出,保护好长江流域生态环境,是推动长江经济带高质量发展的前提,也是守护好中华文明摇篮的必然要求。对于长江沿线城市而言,尤其需要强化绿色发展与生态保护的协同,以长江大保护为前提,推动城市高质量发展。

中等城市发展研究成为新时期的关注重点。至少在目前阶段,发展中等城市大有可为。我国中等城市数量较多,分布比较均匀,发展大有潜力,“控制大城市规模,合理发展中等城市,积极发展小城市”更加符合我国国情,“合理发展中等城市”是一项重要举措。国际建筑师协会(UIA)指出:“中等城市历来被国际组织和学术界所遗忘和忽视,这种局面与中等城市在功能、文化和社会等方面的重要性似乎不相对称。”在某种程度上,全面建设新时代高品质中等城市,既是推动大、中、小城市协调发展的重要手段,也是我国新时期推动城市高质量发展的重要命题。

基于此,本文围绕《马鞍山市国土空间总体规划(2021—2035年)》(2024)规划实践,开展长江下游沿线中等城市国土空间规划编制创新探索,重点回答长江下游沿线中等城市在长江生态保护要求下的规划建设路径,并提出中等城市在前瞻性、约束性、实施性等方面的创新路径,为其他地区提供经验参考。

01

长江下游中等城市共性问题及国土空间

规划编制重点

长江下游中等城市包括安庆、铜陵、马鞍山、镇江、江阴五市。一方面,作为长江沿线城市,五市共同面临长江生态保护、江城关系等问题;另一方面,作为中等城市,五市共同面临集聚人口以提升城市发展能级和功能品质等问题。具体来说,五市主要面临保护长江生态、与周边城市的区域协调、在长江大保护的基础上发展产业等共性问题。

一是长江下游中等城市都面临长江生态保护的严峻压力。安庆长江岸线占安徽省长江岸线近40%,境内大别山区是国家重要的水土流失防治生态功能区,对协调城镇空间与生态空间提出了更高的要求;铜陵土壤重金属污染问题较为突出,河湖湿地环境受到不同程度的破坏;镇江岸线涉及水产种质资源保护区、重要湿地等生态敏感区,但仍存在建筑垃圾、工业固体废物填占江滩、侵蚀江面等问题。

二是长江下游中等城市都关注与周边城市的区域协调问题。作为中等城市,安庆、铜陵、马鞍山、镇江、江阴五市都处在周边大城市都市圈的辐射范围内,如武汉都市圈、合肥都市圈、南京都市圈等,资源外流大于辐射带动,尤其是人口流出情况较为严重。如何在区域协调发展中集聚人口、保持城市发展是这些城市共同面临的问题。

三是长江下游中等城市受限于发展阶段,都面临传统产业亟待转型的问题。如安庆市的主导产业—化工产业,与长江大保护的整体思路相悖,且存在“炼强化弱”的问题,即上游炼油厂规模小,下游化工能力弱;又如,镇江市产业整体“偏重偏化”,全市重工业总产值占规模以上工业总产值的比重超过70%,过去20年经济增速在江苏省垫底。

基于以上情况,长江下游中等城市在国土空间规划编制过程中往往重点关注生态、区域、产业等方面。在生态方面,更加聚焦长江大保护的落实。安庆市在规划中提出,强化以长江大保护为核心的河湖保护与利用,重点保护引江济淮生态廊道,优化沿线国土空间用途;铜陵市提出完善生态廊道保护管控体系,按照长江、通江水系两类展开生态保护。在区域协调上,突出与周边城市的联动发展。铜陵市提出与芜湖、池州两市深化道路互联互通和生态环境协调保护;安庆市的规划提出支撑“安池铜一体化”,协调“一江两岸”空间布局;镇江市提出联合上下游城市,全面加强沿江水环境综合治理和生态保护修复。在产业方面,集中发力,推进产业整合。镇江市提出推进开发园区整合优化,通过“一区多园”模式整合省级以下园区;江阴市提出全面对接太湖湾科创带战略,借力上海全球科技创新中心资源,构建“一湾一谷一区一港”科技创新空间总体布局。

02

马鞍山市国土空间规划编制思路

2019年,党中央、国务院作出重大部署,建立国土空间规划体系,将土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”。在此背景下,马鞍山于2020年启动编制国土空间总体规划,根据安徽省统一部署,规划于2024年批准实施。

2020年8月19日,习近平总书记亲临马鞍山考察,作出把马鞍山打造成长三角“白菜心”的重要指示,把马鞍山的发展定位、发展层次、发展要求提升到前所未有的高度,在马鞍山的发展史上具有极其重要的意义。为奋力打造安徽的“杭嘉湖”、长三角的“白菜心”,全力建设新阶段现代化的“生态福地、智造名城”,马鞍山市需要从规划角度在空间上做好支撑。

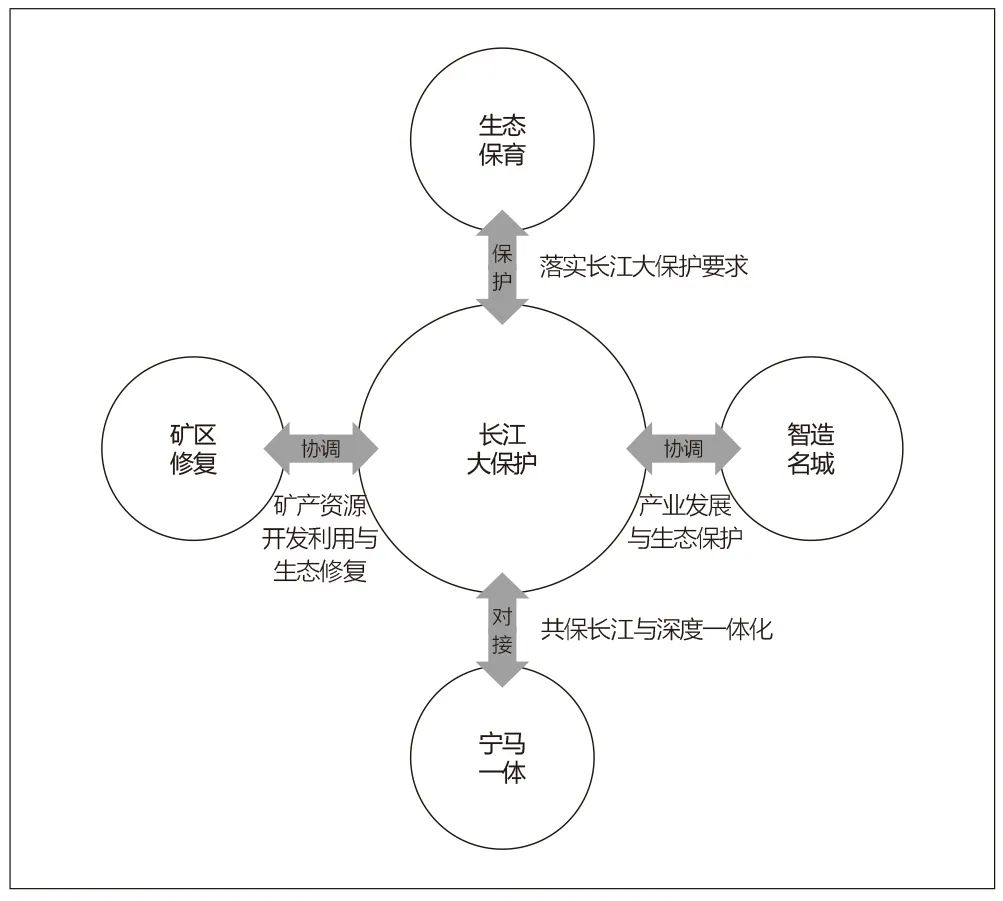

同时,在长江大保护战略的指导下,马鞍山作为长江流域安徽段的重要城市,需要锚定“水清岸绿产业优、美丽长江(安徽)经济带”的目标,建设高水平治理的生态江城,主抓沿江大保护。作为全国七大铁矿产区之一,马鞍山市矿产资源丰富,协调矿产资源利用与长江大保护之间的关系,是规划需要解决的重点问题。马鞍山市与南京市一衣带水,既要共保长江,又要在各方面实现深度一体化。作为工业立市的智造名城,马鞍山市同样需要探索在长江大保护语境下的产业发展策略(图1)。因此,从问题导向出发,规划提出生态保护、矿产资源利用、区域统筹、产业布局四个方面的规划策略。

图1 马鞍山国土空间总体规划的内容重点

Fig.1 Key points of Ma’anshan’s territorial spatial master planning

资料来源:笔者自绘

03

主要困境与挑战

近年来,国家和安徽省高度重视长江大保护工作,将其摆在压倒性位置。在国家层面,2020年8月习近平总书记在长三角一体化会议上提出,要把保护修复长江生态环境摆在突出位置,狠抓生态环境突出问题整改,推进城镇污水垃圾处理,加强化工污染、农业面源污染、船舶污染和尾矿库治理。在安徽省层面,提出建设水更清、岸更绿、产业优的美丽长江(安徽)经济带,加强大保护、大治理、大修复,强化生态优先绿色发展理念落实,实施“三道防线”与“七大行动”。在此背景下,马鞍山市的生态保护与城市建设发展主要面临四个方面的问题。

3.1 长江保护压力大,岸线保护利用与沿江产业发展存在冲突

马鞍山长江沿线整治多年持续开展,已取得显著效果。近年来,马鞍山市实施长江岸线综合整治,深入开展“七大行动”,全面落实长江“十年禁渔”,扎实推进全面绿色转型。与此同时,入江水质、江滩洲岛、沿江产业等问题仍然突出,亟待解决。

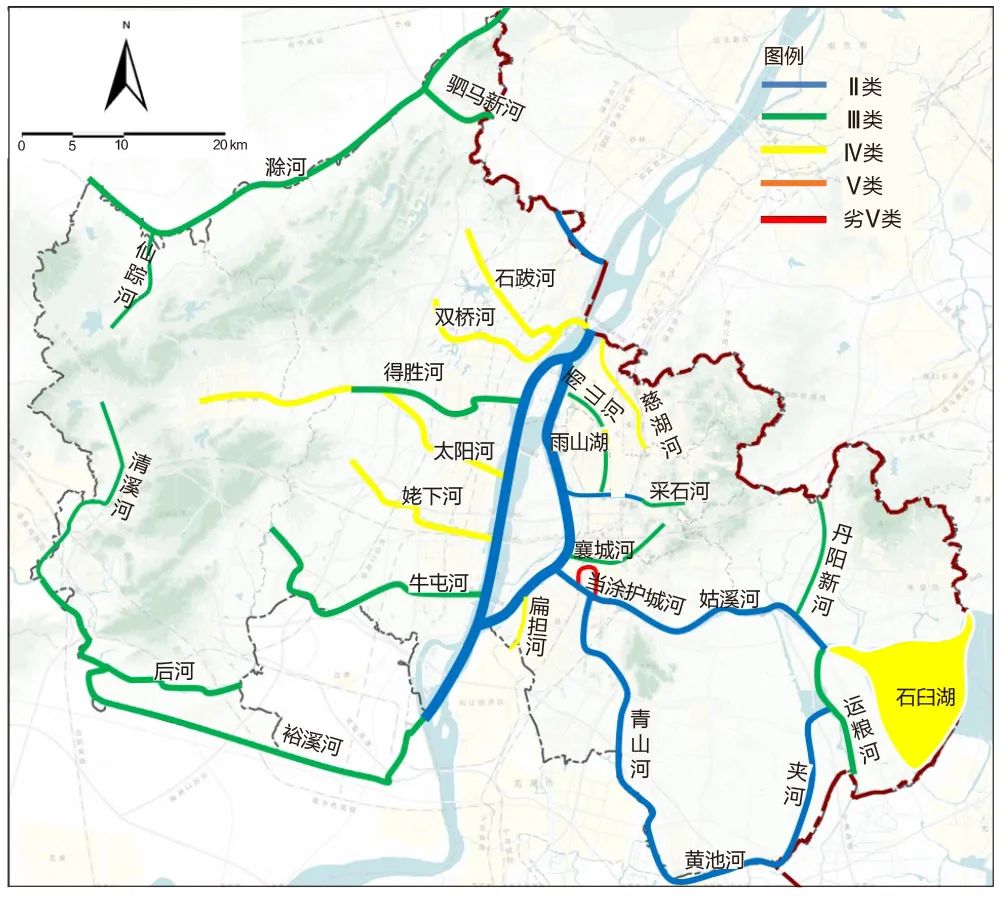

水质方面,局部入江支流水质不达标。目前慈湖河、扁担河、石跋河、双桥河等六条长江沿线支流仍存在水质不达标问题,当涂县的护城河水质仅为劣Ⅴ类;石臼湖水质存在轻度污染(图2)。

图2 2020年马鞍山河流湖泊水质分布图

Fig.2 River and lake water quality distribution map of Ma’anshan in 2020

资料来源:笔者自绘

岸线方面,江滩、洲岛岸线有待进一步修复。一方面,洲岛生态保护相对缺失。江心洲现状建设用地占比15.7%,洲上污水设施相对缺乏,湿地生物多样性面临栖息地锐减等多种威胁。另一方面,岸线保护利用不合理。岸线建成近30km,仅采石河有300m绿廊,缺乏“滨江透绿”空间;工业岸线占比75%,城区段、市经济开发区—当涂段工业岸线均连绵10km。

沿江产业方面,在传统重工业主导下,马鞍山市部分产业园区存在潜在污染风险。马鞍山沿江企业约60%为钢铁、能源、化工类,与长江大保护的导向不符,且部分为重点监测(废气、废水)企业。

3.2 矿区量大、面多,主采区亟待修复

马鞍山市采矿区点多、量大、面广,截至2020年底,全市发现各类矿产40种,其中,查明资源储量的矿产31种,矿产地90处,固体矿产资源量51.33亿吨,全市生产矿山22家。一方面,采矿用地持续增长,与城市发展与耕地保护存在冲突;另一方面,主采区临近中心城区,高村矿、和尚桥铁矿等位于城市上风向、水系上游,居民生活、生态环境受到极大影响,矿城融合与矿山可持续发展存在一定矛盾。

3.3 宁、马两市间的生态、交通、邻界地区亟待全方位协同

马鞍山市与南京市之间同城化紧密联系。按照特大城市圈层规律,马鞍山市和南京市属于50km的同城化圈层。根据LBS数据分析,两市之间的通勤联系已达到同城化标准,且邻界地区互动密切,人口联系紧密。

“宁马一体化”趋势面临支撑不足的问题。一是邻界生态缺治理。两市之间的生态格局属于一衣带水,但跨界区域生态廊道、生态片区有待治理。跨界生态片区主要为濮塘—云台山、环石臼湖、江宁—博望横山、乌江—桥林。除乌江—桥林的生态治理相对较好外,其余三片均需共同治理。二是邻界交通缺乏衔接。现状两市主城通道交通压力较大,主要交通走廊仅有1条高速公路与1条普通公路对接,交通通道亟待增加。同时,存在快速通道、对接道路等级不一等问题。三是邻避设施缺乏统筹。两市均在跨界区域布局邻避设施,包括污水厂20座、环卫设施3座。

3.4 产业空间布局零散,工业用地绩效偏低

马鞍山作为现代化智造名城,城市以工业起家,2022年开始实施制造业三年倍增行动,奋力提高制造业发展质量效益。

在空间上,马鞍山仍存在产业空间布局分散、工业围城、绩效与供给错配等问题。一是全市园区平台多,但建成率低。马鞍山全市共16个产业园区,仅马鞍山市经济开发区、慈湖高新区、雨山经济开发区、博望高新区建成率超过70%,南部示范园、软件园等园区建成率不足20%。二是城区工矿围城。滨江毗邻南京地区,工业密布,东部工矿用地林立。三是园区地均绩效有待提升。在中心城区范围内,仅慈湖高新区、马鞍山市经济开发区、雨山工业园三个产业园区的用地占比就达到40%,但用地绩效远低于江苏、浙江、上海同类园区。

04

规划策略与重点

4.1 保护长江,创建生态治理样板

落实习近平总书记关于长三角“白菜心”的要求,马鞍山市需要做好保护和转化两篇文章。

一方面要做好保护的文章,加强治岸统筹,优化岸线功能布局。一是加强沿江污染长效治理,持续推进“五水共治”,加快推进长江水环境协同治理,完善流域联防联控机制。二是推动沿线岸线类型优化,严格落实长江干、支流岸线分级管控措施,优化岸线功能布局。三是推进沿江产业转型,着力筑牢长江干、支流岸线1km、5km、15km三道防线。

另一方面要做好转化的文章,强化魅力提升,开展滨江空间优化。一是塑造长江绿色明珠,保护江心洲、陈桥洲等六座洲岛。其中,江心洲以农业种植为主,其余洲岛以生态保育为主。二是塑造沿江特色空间,重点打造八处滨江客厅(图3)。薛家洼、和城、新桥及西梁山四大生态客厅,结合历史文化资源、现状山水资源与空间风貌,描绘山水画卷,塑造滨江生态景观,链接绿色滨江;城北、当涂、郑蒲港及浦和四大城市客厅,通过活力码头、休闲步道等亲水空间建设,打造亲水、休闲、娱乐、观光等多功能的滨江活动空间,重塑人文印象,延续城市记忆,集中展现滨江人文活力。

图3 马鞍山长江沿岸滨江客厅分布示意图

Fig.3 Distribution diagram of riverside living rooms along the Changjiang River in Ma’anshan

资料来源:笔者自绘

4.2 矿区修复,打造生态修复示范

马鞍山市因矿闻名,因钢立市,矿产资源丰富,矿产资源的可持续利用与矿区修复是重要命题。

一是推进矿产资源可持续保护与利用。重点控制矿山开采,保护资源,通过土地综合整治,将废弃矿山转化为耕地、林地等非建设用地。在主体功能区划定中明确矿产资源富集区,明确矿产资源利用要求,严格落实国家产业政策,明确主要矿种的调控方向、保护性特定矿种和优势矿产,执行矿产资源开发利用准入管理,对重点开采矿种进行总量调控。

二是分类推进全域绿色矿山修复。在重点保护区保护自然地形地貌、基本农田、植被景观,对现有采矿场的边坡进行综合治理;在重点治理区开展高边坡、露天采矿场、废石堆场综合治理,消除塌陷地质隐患,进行土地复垦和生态复绿;在一般治理区开展采区边坡与坑底的土地复垦和生态复绿。

三是探索向山EOD模式试点。在马鞍山的主要矿区—向山镇,以生态修复为本底,促进采矿建筑业资源综合利用。推进非矿工业企业环境治理工程、农村环境治理工程、流域水环境治理工程、生态廊道建设工程等污染治理与生态屏障工程,促进生态价值转换。

4.3 沿江联动,推进宁马一体化发展

在推进长三角更高质量一体化发展方面,马鞍山市以深度融入南京都市圈为主要方向,共绘“宁马一体化发展蓝图”。在“宁马深度一体化”目标的基础上,提出一体化的“四个共”。

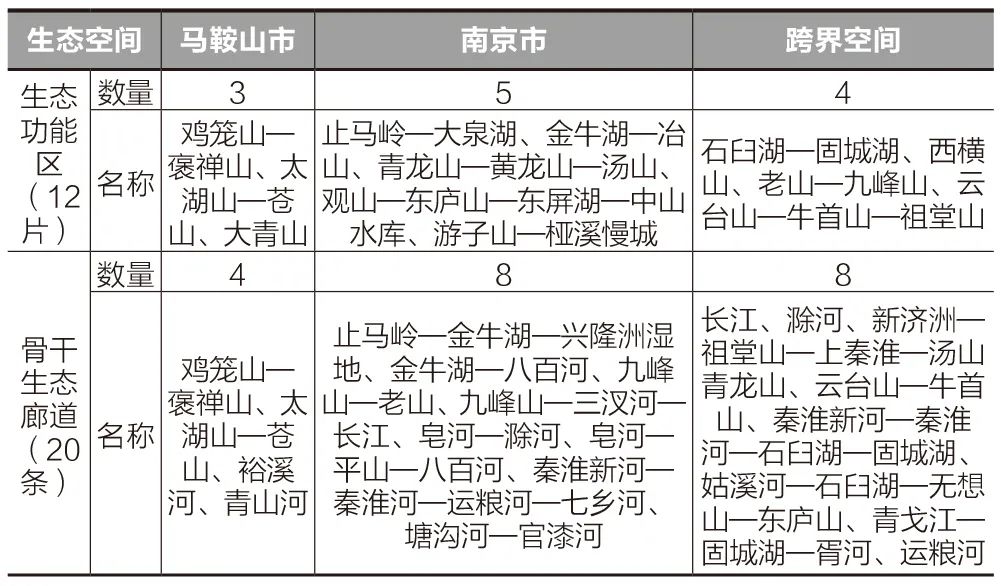

一是生态共治一江水。联防联治长江、石臼湖、滁河、驷马河与丹新河水系,加强生态空间管控与综合治理。围绕生态、转型、风景、人文,重点打造长江马鞍山段,实现滨江地区共同转型提升;构筑“一带多片、多廊连脉”的区域生态网络,即长江生态带、宁马12片生态功能区与多层级的生态廊道协同保护(表1)。

表1 宁马生态空间统计表

Tab.1 Statistical table of Nanjing-Ma’anshan ecological space

资料来源:《马鞍山市国土空间总体规划(2021—2035年)》(2024)

二是交通共编一张网。加强轨道交通对接,结合现有轨道连通系统,实现宁马、宁和两条城际直连、直通,持续优化线网布局,以缩短城际联系时耗;加强快速路与干路系统的连通性,提升公路服务水平,高效搭建双城沟通渠道与交流载体。

三是产业共筑大联盟。全面对接南京五大地标产业,完善产业体系,明确经济开发区、慈湖高新区等产业园区重点承接产业方向。与南京市构筑创新策源与创新转化共同体,以马鞍山沿江创新转化带、沿扬马巢城际创新转化带“两带”,以及江宁博望一体化示范区—石湫—横溪、慈溪—江宁、乌江—浦口“三区”,作为产业创新转化重点承接载体。整合宁马文旅资源,联合打造宁马农旅、文旅、都市型新消费集群。

四是设施同城共标准。对标南京公共服务体系设置标准,设置城乡“4+2”公共设施配套体系。构建“宁马一体化”基本公共服务设施配套指标体系,提出至2035年,各项指标建设标准与南京市人均公共服务设施指标相衔接。

4.4 转型提效,建设现代智造名城

马鞍山作为典型的工业城市,主要靠第二产业驱动,产业空间利用是国土空间规划的重要方面。规划从保空间、提绩效、集聚发展等方面提出支持现代化智造名城建设的策略。

一是构建传统内生与战略性新兴并举的产业体系。按照突出本土内生、聚焦战略新兴、培育未来产业的发展原则,建设“1+3+N”的产业体系:做大、做强、做优钢铁产业集群,打造金属资源回收利用等八大产业基地;聚力发展三大省级以上战略性新兴产业,打造智能装备制造、节能环保、绿色食品三大产业集群;大力培育市级特色产业集群,遵循“一载体、一特色”发展路径,打造特色产业集群。

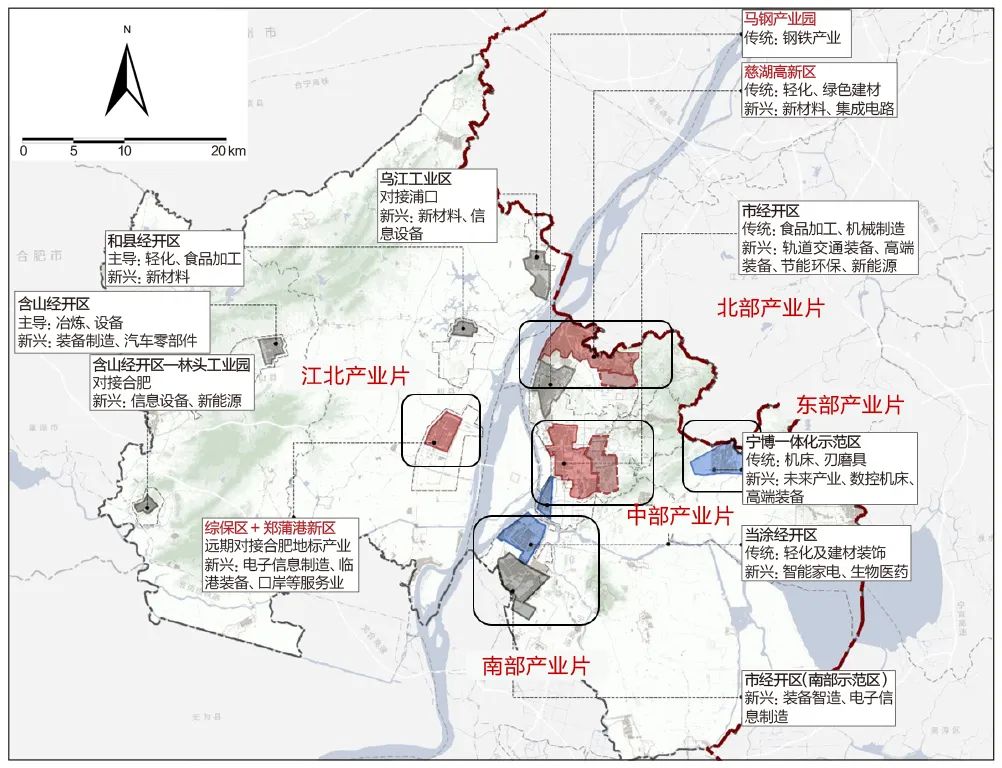

二是重点打造“3+2”产业片区。重点整合全市工业园区布局,做大、做强马鞍山经济开发区、慈湖高新区、郑蒲港新区三大核心产业片区。提档升级当涂经济开发区、宁博一体化示范区两大新兴产业片区(图4)。

图4 马鞍山产业平台分布示意图

Fig.4 Distribution diagram of Ma’anshan industrial platform

资料来源:笔者根据《关于加快推进全市主导产业优化升级的意见》绘制

三是划定工业控制线,保障产业空间。按照产业园区、产业社区(城市型产业社区、城镇型产业社区)、零星工业用地“三级四类”体系划定工业控制线,控制线内“退一批、转一批、聚一批、留一批”。在确保工业控制线总面积不减少的前提下,允许在占补平衡的基础上调整边界形态,工业控制线外的现状工业逐步清退、转型。

05

规划编制创新

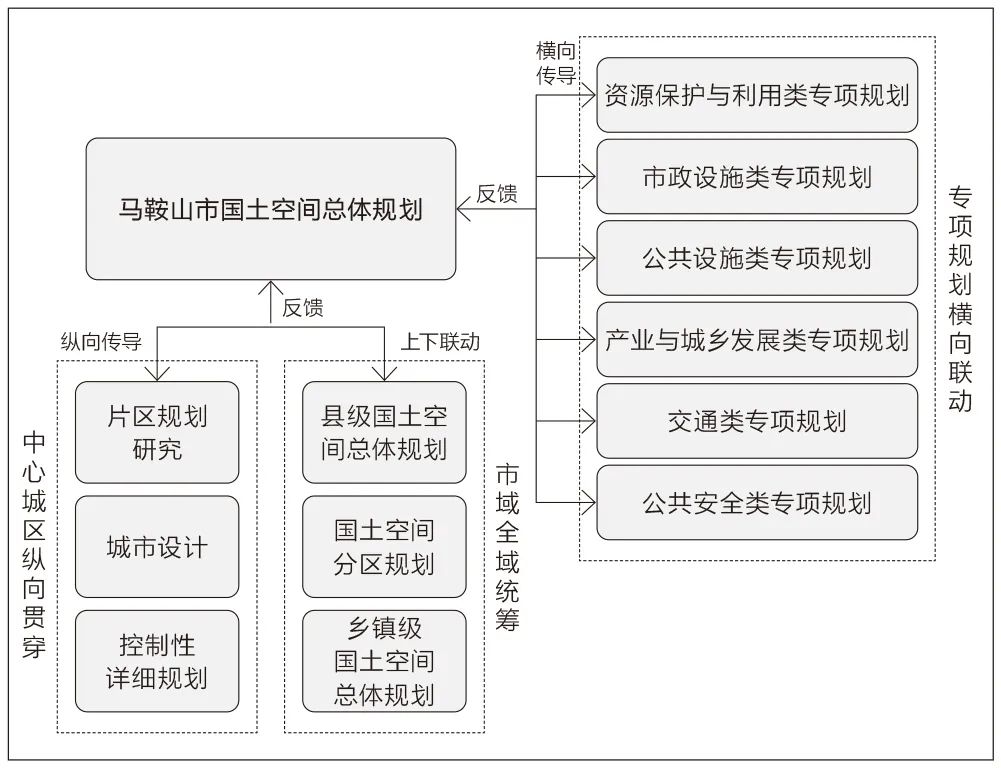

按照自然资源部的相关要求,国土空间总体规划要统筹和综合平衡各相关专项领域的空间需求;详细规划要依据国土空间总体规划进行编制和修改;相关专项规划要遵循国土空间总体规划的要求。但在总体规划编制过程中,我们发现存在规划与片区定位及发展诉求相背离、新增建设用地区域用地布局深度不足、规划内容无法满足各部门专项需求等问题。为解决规划衔接方面的问题,马鞍山市创新地提出市、县、乡镇三级规划同步推进,总体规划、专项规划、详细规划同步编制,开展各类规划研究并将规划研究纳入法定规划等相关做法(图5),以期增强总体规划的可实施性。

图5 马鞍山规划传导体系示意图

Fig.5 Schematic diagram of Ma’anshan planning transmission system

资料来源:笔者自绘

5.1 纵向贯穿的规划编制与落实

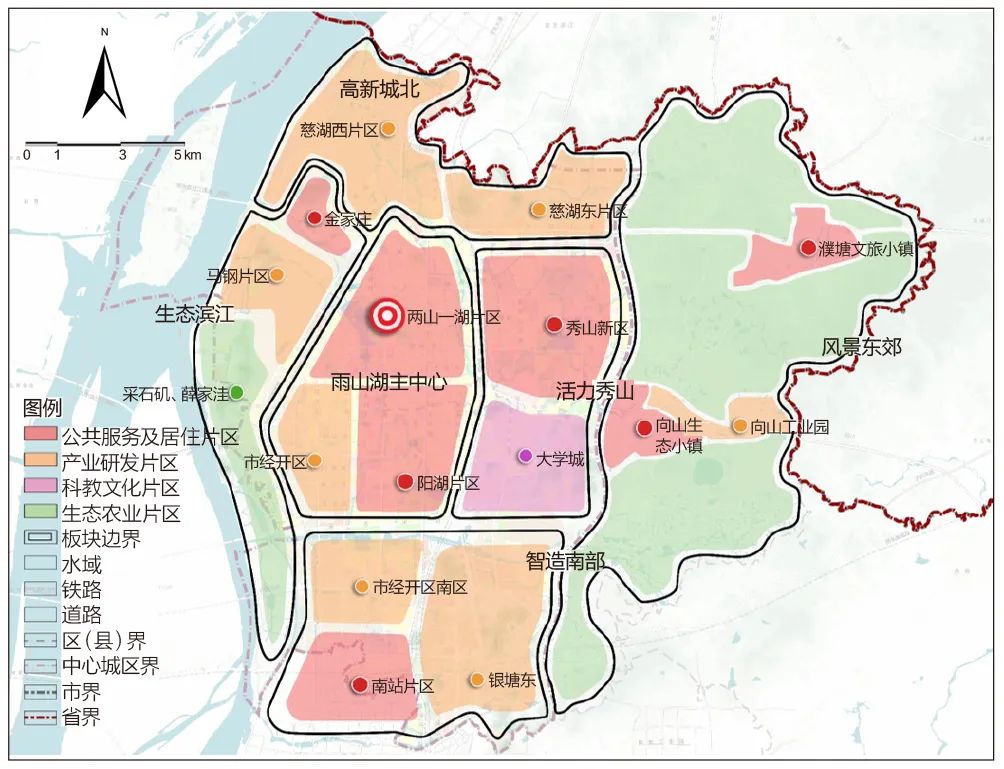

在中心城区层面,重点关注如何将各重点片区的发展思路体现在总体规划中,以及如何将总体规划的用地布局落实到详细规划中。总体规划重点体现综合性、战略性、协调性、基础性和约束性,在编制深度上无法达到对各重点片区发展定位与空间形态的深度要求。在此背景下,马鞍山市将中心城区分为六大片区,即雨山湖主中心、高新城北、活力秀山、生态滨江、智造南部、风景东郊(图6)。每个片区单独编制规划研究或城市设计,重点研究各片区的发展定位、空间结构、用地布局、空间形态等内容,并同步反馈至总体规划。作为非法定规划,片区规划研究与城市设计弥补了总体规划深度无法满足各片区实际需求的问题。总体规划从空间结构、用地布局等方面衔接片区规划研究与城市设计的成果,保障规划意图的纵向延续。

图6 马鞍山中心城区六大片区示意图

Fig.6 Schematic diagram of the six major areas in the central urban area of Ma’anshan

资料来源:笔者自绘

在用地布局方面,马鞍山市通过控制性详细规划与总体规划同步编制的方法,形成控制性详细规划用地“一张图”,向总体规划进行反馈。具体来说,总体规划与既有控制性详细规划衔接存在三个问题:一是由于部分控制性详细规划年限过早,矢量数据坐标不是2000国家大地坐标系,转换坐标后存在位置偏差;二是由于城市发展,部分控制性详细规划的用地布局需要调整;三是部分城镇开发边界内的新增建设用地区域缺乏规划指导,路网、公共服务设施、市政基础设施等布局无法准确落位。为解决以上问题,马鞍山市组织开展中心城区全域控制性详细规划编制及修编工作,形成与总体规划纵向衔接的空间用地布局。

5.2 横向联动的专项支撑与衔接

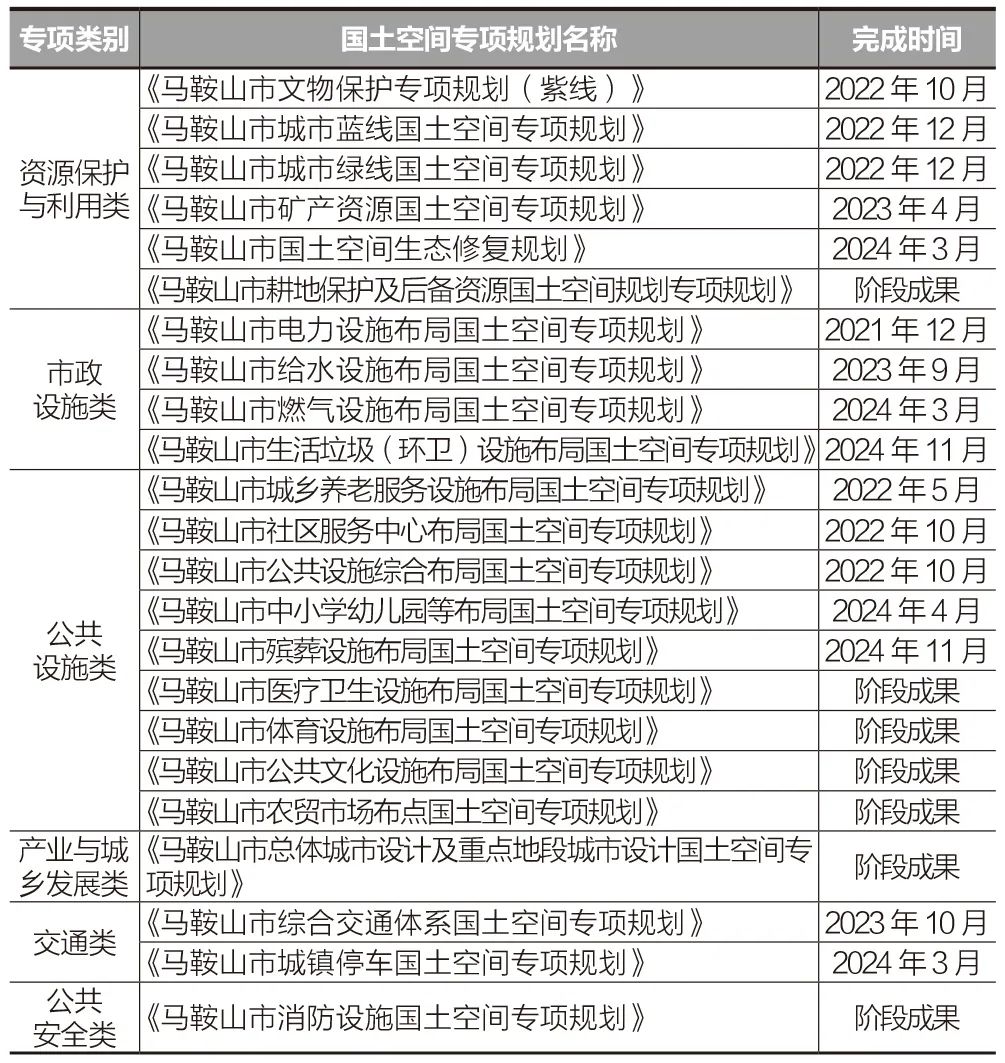

马鞍山市率先启动国土空间专项规划编制工作,其做法在2021年12月被安徽省自然资源厅在全省推广。马鞍山市共梳理出资源保护与利用、市政设施、公共设施、产业与城乡发展、交通、公共安全6大类23项专项规划(表2),目前均已完成编制或完成阶段成果,有力地支撑了总体规划的编制。

表2 马鞍山国土空间专项规划编制情况表

Tab.2 Table of compilation of Ma’anshan territorial spatial special planning

资料来源:《马鞍山市国土空间专项规划编制工作方案》

总体规划在编制中与各项专项规划都进行了衔接与统筹。

交通类专项是国土空间规划体系的重点,《马鞍山市综合交通体系国土空间专项规划》与总体规划同步编制,先后开展宁马交通对接专题研究、综合交通体系优化研究等深化研究工作,以及对宁马交通对接重大工程、交叉口形式与用地布局、货运通道等重点交通内容进行深入研究。各项交通规划与研究成果由总体规划进行整合,并在交通篇章与用地布局中落实。

公共设施类专项方面,马鞍山在文化、教育、体育、卫生等各部门专项规划的基础上,编制了《马鞍山市中心城区公共服务设施专项规划(2021—2035年)》进行整合。通过编制公共服务设施综合规划,统筹公共教育设施、公共文化设施、公共体育设施、医疗卫生设施、养老设施和其他公共服务设施六大领域。公共设施专项的公共服务体系、“15分钟生活圈”、公共服务设施配置标准与用地布局等研究成果在总体规划中体现。

此外,市政设施类专项中的给水、电力、燃气、环卫等基础设施相关内容,资源保护与利用专项中的矿产资源、自然保护与生态修复等相关内容,以及公共安全等其他专项规划的相关内容,均在国土空间规划中得以体现。专项规划与总体规划同步编制、相互反馈,既有利于各项规划在空间上落地,又为总体规划中的各项相关内容提供了编制基础与依据。

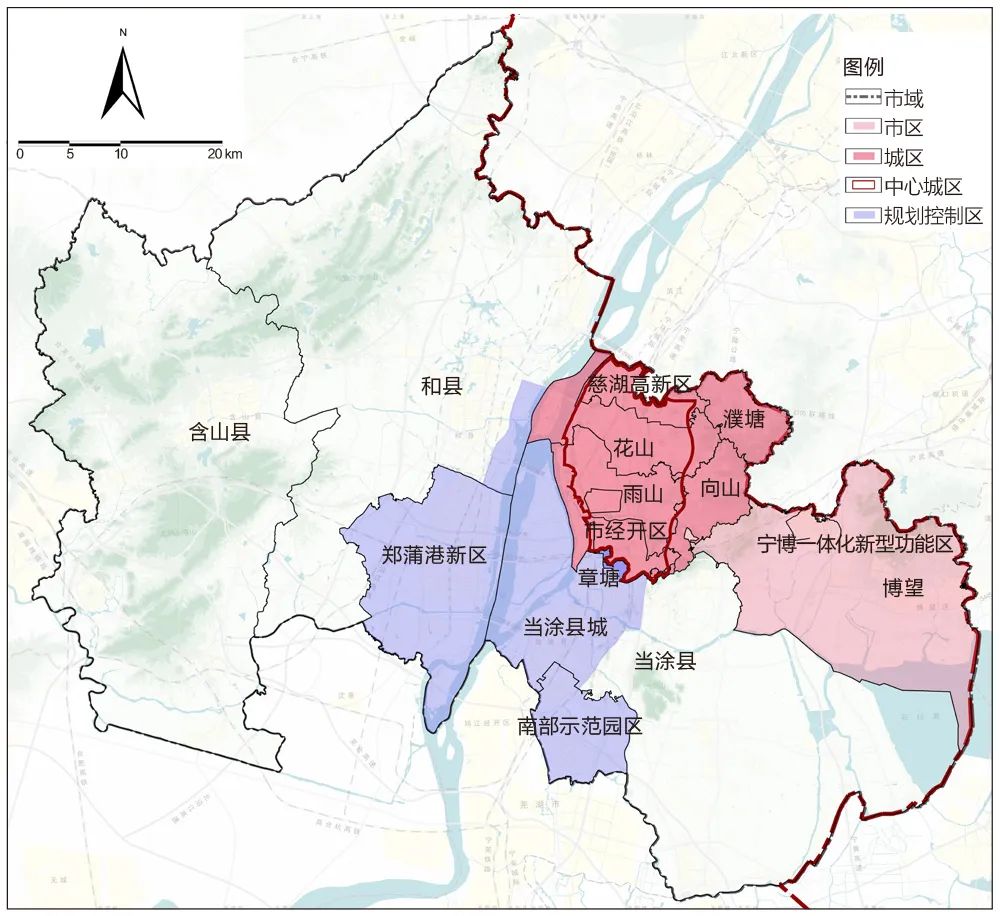

5.3 全域统筹、上下联动的指引方式

在市域层面,马鞍山市构建了“市级国土空间总体规划—县级国土空间总体规划(分区规划)—乡镇级国土空间总体规划”的三级国土空间规划体系(图7)。市辖区内,博望区单独编制分区规划;中心城区外的向山镇、濮塘镇编制镇级国土空间规划,实现总体规划的规划传导。市辖区外,当涂县、和县、含山县按要求编制县级国土空间总体规划。除法定规划外,马鞍山市在慈湖高新区、市经济开发区北区、郑蒲港新区、南部示范园区等重点管理主体分别编制了分区规划,落实载体诉求,传导总体规划的相关要求。

图7 马鞍山市域各规划层级示意图[底图审图号:皖马S(2023)009号]

Fig.7 Schematic diagram of various planning levels in Ma’anshan

资料来源:笔者自绘

在规划编制过程中,重点强化市级总体规划对区、县总体规划的传导,延续总体规划的理念和国土开发保护的整体方向。一是对各区、县、管理主体进行战略指引,明确各区、县、管理主体的功能定位,并对其职能定位、发展方向、重点策略作出指引。二是刚性管控传导,重点将耕地保有量、永久基本农田保护面积、生态保护红线面积、城镇开发边界面积等约束性指标,以及永久基本农田保护红线、生态保护红线、城镇开发边界等控制线管控边界向下传导。三是要素传导,重点传导市级重大基础设施、市级重大交通设施、市级重大公共服务设施等的相关要求。

06

小结与展望

在长江大保护的要求下,围绕《马鞍山市国土空间总体规划(2021—2035年)》(2024)实践,探索中等城市对前瞻性、实施性国土空间规划的编制方法,具有重要的先行示范意义。一方面,中等城市规划不应盲目追求竞争力、求“大干快上”的跳跃式发展,而应形成契合其规模的精致化发展路径,如马鞍山市重点探索在长江大保护背景下的发展思路与策略。另一方面,中等城市国土空间规划编制应强调实施性与操作性:纵向贯穿方面,强化约束传导与弹性引导,通过多轮博弈,明确各层级规划的管控边界:横向联动方面,强化转型规划的系统支撑,通过快速推动相关专项规划编制,强化对部门意志的统筹与衔接,以更为精准的谋划保障未来发展空间;全域统筹方面,强化全域管控与重点引导,厘清各地区的发展思路与导向,围绕重点与战略地区发力,保障重点空间,凝聚全市共识,推动中等城市国土空间规划真正成为市级层面的统筹规划。

立即订阅

立即订阅