最新文章

国土空间规划体系下规划许可改革研究

2025-08-07摘要

规划许可是实施国土空间规划的重要手段。我国空间规划体系发生重大调整后,新的规划许可制度尚未建立。文章基于自然资源部的职责,对当前与空间规划密切相关的10项行政许可和2项行政审批事项进行全面梳理和系统评估,认为在项目选址阶段存在规划许可事项过多、作用相似、陆海缺乏统筹等问题,在项目用地(海、矿)阶段存在部分许可事项未完全理顺等问题,在工程设计阶段存在规划许可事项重城轻乡、临时用地与临时工程许可衔接不足等问题。在国土空间规划体系下,应适应“放管服”改革、农村“三块地”改革、陆海统筹、城乡统筹等需要,通过“调整、取消、整合、重构”四种途径,在未来的《中华人民共和国国土空间规划法》(简称《国土空间规划法》)中确立“一书两证”规划许可制度。

作 者

方 勇 武汉市不动产登记中心正高级工程师

规划许可是国土空间用途管制的工具,也是实施国土空间规划的重要手段。狭义的规划许可通常指《中华人民共和国城乡规划法》(简称《城乡规划法》)的“一书三证”,广义的规划许可指依据国土空间规划实施的行政许可事项。2018年3月,根据国务院机构改革方案组建自然资源部,赋予其建立空间规划体系并监督实施的职责。机构改革带来行政许可事项的划转调整,按照优化营商环境、提高审批效能的要求,自然资源部推进规划用地审批改革,2019年9月发布《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》(自然资规〔2019〕2号),提出“3个合并”和“1个简化”;2023年5月再次发布《自然资源部关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》(自然资发〔2023〕69号),提出鼓励同步核发规划许可,探索工程领域建立豁免清单、实行告知承诺等。规划许可依法律法规设定,“多审合一、多证合一”改革在一定程度上可以提高效率,但并不能减少规划许可事项。

近年来,一些学者对国土空间规划许可展开研究,何明俊提出继续采用包括四个阶段的“一书两证”制度,精简行政审批内容,优化许可程序;王雨晨等提出,合并建设项目选址意见与用地预审、整合建设用地规划许可与用地批准、合并乡村建设规划许可与用地审批,上述成果是对规划用地许可事项的物理整合,缺乏国土空间规划体系下的再造重构;毕云龙等提出探索建立全要素国土空间规划许可制度,超越了自然资源部的职责范围,实施难度大;姚爱国提出,建设工程规划许可范围的顶层设计应当“以建筑工程为主导,以其他工程为补充,判例式与通则式相结合”;方勇等倡导融合规划选址和用地预审,确立空间准入意见书;庞晓媚等提出将建设用地规划许可分为规划用途类及转换用途类,将建筑工程规划许可细分为普通许可类及特许类,上述成果是针对某项规划许可事项的深入探讨,虽具实践价值,但缺乏全盘考虑。

自2019年全面启动国土空间规划编制工作以来,经过多年的相关技术探讨与融合,地方各级国土空间规划进入密集批复期,全国统一、权责清晰的国土空间规划体系总体形成。2023年3月,自然资源部发布2023年度自然资源领域34项行政许可事项清单,其中依据相关空间规划实施的有10项(统称“规划许可”)。本文对10项规划许可的类型、作用、问题等进行系统总结,并基于自然资源部职责,吸纳“多审合一、多证合一”改革的经验和相关学者的研究成果,提出国土空间规划体系下的规划许可改革方案和实现路径。

01

现行规划许可事项及特征

1.1 涉及土地、矿产、海洋,土地领域许可事项较多

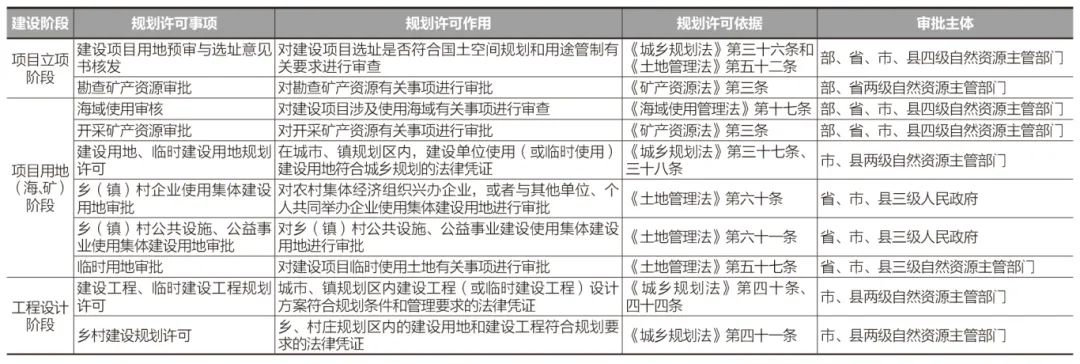

我国政府职能部门负责不同领域的工作,分为中央和地方两个层级,通过垂直管理和横向协调推动国家治理和社会发展。自然资源部的职责涉及土地、矿产、森林、草原、水、湿地、海域、海岛等自然资源,涵盖陆地和海洋、地上和地下,但森林、草原、水、湿地只有调查职责,并无用途管制职责。自然资源领域10项规划许可(表1)可分为用地(海、矿)许可和地上(下)工程许可两类。用地(海、矿)许可8项,其中,海洋1项,即海域使用审核;矿产2项,即勘查、开采矿产资源审批;土地5项,包括建设项目用地预审与选址意见书核发,乡(镇)村企业使用集体建设用地审批,乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批,临时用地审批,建设用地、临时建设用地规划许可。地上(下)工程许可2项,包括建设工程、临时建设工程规划许可,以及乡村建设规划许可。许可依据来自《中华人民共和国海域使用管理法》(简称《海域使用管理法》)、《中华人民共和国矿产资源法》(简称《矿产资源法》)、《中华人民共和国土地管理法》(简称《土地管理法》)、《城乡规划法》等,许可目的是保护自然资源、保障公共利益等,审批权限多以地方为主。

表1 项目不同建设阶段规划许可事项一览表

Tab.1 Summary of planning approval matters for various phases of the construction project

资料来源:笔者自绘

1.2 开发建设活动管控集中于项目前期阶段

项目建设遵循前期工作、工程施工、竣工验收的步骤和程序。前期工作包括项目选址、选线,用地、用海预审,可行性研究报告审批,用地、用海审批,规划方案审批等,具有由浅入深、从平面到立体的特点。自然资源领域的10项规划许可都集中于建设项目前期阶段,直接影响项目落地速度和效率(表1)。项目立项阶段的规划许可事项包括建设项目用地预审与选址意见书核发,以及勘查矿产资源审批2项,主要审查项目选址是否符合规划和用途管制要求等。用地(海、矿)阶段的规划许可事项包括海域使用审核,开采矿产资源审批,乡(镇)村企业使用集体建设用地审批,乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批,临时用地审批,建设用地、临时建设用地规划许可6项,主要审查项目用地是否符合规划、是否保障农民权益、是否合理利用海域等。工程设计阶段的规划许可事项包括建设工程、临时建设工程规划许可,以及乡村建设规划许可2项,主要审查规划方案是否符合规划条件、设施配套是否满足要求等。

1.3 两项审批事项与规划密切相关,但未列入行政许可

《中华人民共和国行政许可法》(简称《行政许可法》)将行政审批与行政许可认定为同一概念,并规定“法律、行政法规和国务院决定可以设定行政许可”“有关行政许可的规定应当公布;未经公布的,不得作为实施行政许可的依据”。但在实际执行中,行政许可之外存在大量行政审批事项。在自然资源领域,有两项审批事项与空间规划密切相关,但未列入行政许可事项清单。一是用海预审。建设项目涉及海域使用的,用海单位应当在建设项目申报审批、核准前向海洋管理部门提出用海预审申请,取得用海预审意见。设定依据来自《海域使用权管理规定》第四条,由于不是法律法规设定的事项,不能作为行政许可。二是农用地转用和土地征收审批。建设占用土地,涉及农用地转为建设用地的,应当办理农用地转用审批手续,符合征收要求的,同时办理征地审批手续。审批依据来自《土地管理法》第四十四条、四十六条,可能是属于政府内部(含行政部门)审批事项,自然资源部未将其列入行政许可。

02

“多规合一”背景下规划许可的主要问题

2.1 项目选址阶段,用地、用海许可缺乏统筹

用地预审与选址意见书、用海预审是相关部门审批、核准建设项目的前置要件,分别适用于陆域和海域。陆海长期以来分割管理,即使在机构改革后也未见明显融合,由于全域、全要素的国土空间开发保护与规划立法仍未实施,向陆一侧区域和向海一侧区域分别使用陆地和海洋的规划管理和法律制度,同一建设项目涉及用地和用海,需按照陆域和海域分别开展预审,并由不同的管理部门或内设机构审查。用地预审需提交节约集约用地论证分析专章,审批机关出具用地预审意见;用海预审需提交海域使用论证报告,审批机关出具用海预审意见。

用地预审与选址意见书是2018年国家机构改革后自然资源部合并办理的许可事项,由于部级层面未出台实施细则,实践中存在诸多问题。一是审批层级未统一。占用永久基本农田、生态保护红线的建设项目需先通过自然资源部预审,建设单位再向地方自然资源主管部门申请办理用地预审与选址意见书,审批层级存在错位,审批效率并未实质性提高。二是适用对象不一致。用地预审的对象为城镇和村庄建设用地边界外需要审批、核准、备案的建设项目,而选址意见书的对象为所有划拨用地类建设项目,这导致当前只办理选址、只办理预审、预审和选址均需办理三种情形共存,审批事项并未实质性减少。三是关注重点各不相同。用地预审关注土地,尽可能节约用地和少占耕地;规划选址关注空间,尽可能确保选址合理,由此导致论证事项、论证内容差异较大。以新建漳州至汕头铁路(福建段)项目为例,福建境内长度为126.595km,其中,四座桥梁涉及占用海湾,项目用地预审、用海预审分别于2022年9月和10月获自然资源部审查通过,2022年11月漳州市自然资源局核发《建设项目用地预审与选址意见书》。

2.2 项目用地(海、矿)阶段,部分许可事项未完全理顺

2.2.1 建设用地规划许可的作用和意义不大

建设用地规划许可证、建设用地批准书是传统空间性规划“分立”时期各自设置的审批事项,两者所处阶段相同、作用相近。2019年9月,自然资源部将原城乡规划部门的建设用地规划许可证、原国土资源部门的建设用地批准书合并,按新的格式统一核发新的建设用地规划许可证。对于划拨类项目,建设单位在办理农用地转用和土地征收手续后,自然资源主管部门同步核发建设用地规划许可证和划拨决定书;对于出让类项目,建设单位在签订国有土地使用权出让合同后,同步领取用地许可证。行政许可本由相关单位申请予以办理,而建设用地规划许可证能在供地阶段直接领取,表明土地供应合同与用地许可证在功能上存在重叠。从实际用途来看,用地许可证的主要作用是确定规划条件。《城乡规划法》第三十八条规定:“未确定规划条件的地块,不得出让国有土地使用权。”对于划拨类项目,《城乡规划法》虽未要求在划拨决定书中确定规划条件,但在实践中大多参照出让国有土地的条件操作,或者单独给出规划条件。建设单位取得国有土地使用权,意味着获得用地许可,建设用地规划许可不再具有独立存在的意义。2018年修订的《北京市城乡规划条例》率先在全国取消建设用地规划许可证。

2.2.2 “只转不征”审批和海域使用审核无须作为许可事项

乡(镇)村企业和乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批这两项行政许可,即常说的两类“只转不征”审批。现行土地制度对建设项目用地实行“征转一体”,为解决农村集体经济组织用地需求,《土地管理法》明确乡(镇)村企业和乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地可以“只转不征”。本质上,“只转不征”属于农用地转用和土地征收审批的一种特殊类型。既然“既征又转”未作为许可事项,那么“只转不征”也不应区别对待,无须将其设定为许可事项。海域使用审核指海洋管理部门对海域使用申请进行审核,征求同级有关部门意见,报有批准权的人民政府批准,其作用与农用地转用和土地征收审查类似,本质上属于政府内部行政审批事项,可以不作为行政许可。

2.2.3 采矿权和矿业用地使用权分离带来诸多问题

按照我国法律,国家享有矿产资源的所有权,且不可转让。国家在矿产资源所有权的基础上为其他主体设定矿业权(探矿权和采矿权),以实现对矿产资源的勘探、开采和利用。我国实行矿地分离管理模式,采矿权需通过“招拍挂”或协议等出让方式取得,之后再通过合法方式取得矿业用地使用权,才能进行矿产资源开采行为。矿业用地使用权服从服务于矿业权是矿产资源的显著特征之一,实践中,矿业用地一般依照《土地管理法》,即勘查用地通过临时用地的方式取得,采矿用地按照工业用地对待,实行“招拍挂”出让。受计划指标偏紧、供地方式单一,以及批矿、批地不衔接等因素的影响,“矿合法、地不合法”的问题大量存在,成为长期困扰矿山企业发展的突出问题。例如,广东省肇庆市某投资集团在2023年2月以20多亿元竞得建筑用花岗岩矿采矿权,计划2024年底建成投产,由于用地指标迟迟无法解决,项目无法办理矿业用地审批手续,许多工程设施无法按期“落地”。

2.3 工程设计阶段,规划许可重城轻乡

《城乡规划法》按照规划范围不同,设置了两种工程规划许可,具有城乡二元特征。建设工程规划许可对象是城市、镇规划区内的建(构)筑物、道路工程、管线工程和其他工程,覆盖所有建设对象,可谓事无巨细、面面俱到。在实际管理中,许可对象以建筑工程为主,而区域交通(公路、铁路、港口、码头)、能源、水利、矿山等土木工程由于专业性较强,国土空间详细规划较难确定规划条件,国有建设用地划拨决定书中也很少明确给出规划条件,其初步设计方案由行业主管部门审批,自然资源主管部门一般不核发建设工程规划许可证。对于线路管道和设备安装工程,建设工程规划许可提出的要求很少、条件简单。装修工程方面除极少数改变外立面外,鲜有办理建设工程规划许可,也无必要。很多城市尝试施行建设工程规划许可豁免清单,如《长沙市自然资源和规划局关于公布建设工程规划许可证豁免清单(第一批)的通知》(长资规发〔2019〕182号)明确将建设工程类、建(构)筑物类和设施类3大类共25项工程纳入豁免清单,这些工程可以免于或无须办理建设工程规划许可证。

乡村建设规划许可的对象是乡、村庄规划区内的农村村民住宅、乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设,对应《土地管理法》第六十条、六十一条中农村集体经济组织使用集体土地建设情形,项目类型和数量较少。由于国有土地与集体土地规划管理模式存在差异,两种工程规划许可之间存在一定的重叠或空白区域,对于国有土地(如国有农场)上的农民住宅和城市、镇规划区外国有建设用地上的建筑物、构筑物如何核发工程规划许可,各地存在不同的做法。例如,《浙江省国土空间规划条例》规定:“在村庄建设用地范围内使用国有建设用地进行工程建设的,自然资源主管部门应当按照城镇建设用地范围内的工程建设项目作出规划许可。”《北京市城乡规划条例》第四十条规定:“在规划农村地区,建设单位或者个人进行乡镇企业、乡村公共设施、公益事业建设和村民集中住宅建设的,应当向乡镇人民政府提出申请,由乡镇人民政府报规划自然资源主管部门核发乡村建设规划许可证。”此外,对于集体经营性用地上的工程规划许可,相关法律法规存在盲区。国土空间规划范围已扩大至全部行政区域,对规划范围、土地权属等实行城乡二元工程规划许可难以满足城乡统筹发展的需要。

2.4 临时用地审批与临时建设工程规划许可分设,衔接不足

临时用地审批、临时建设工程规划许可在设立之初分别由原国土资源部门和原城乡规划部门管理。城市、镇规划区内的临时用地在报批前,建设单位需先向城乡规划主管部门申请核发临时建设用地规划许可证,涉及临时工程建设的,还需申请核发临时建设工程规划许可证。但城市、镇规划区外的临时工程建设,若为存量建设用地,不需要办理临时用地审批,存在“管增量不管存量”的问题,也不需要办理临时建设工程规划许可,存在“管地不管房”的问题。临时用地审批与临时建设工程规划许可之间存在密切关系,大多数临时用地都需要进行临时建设,临时建设必然涉及使用临时用地。但由于部门职责分工的影响,临时用地审批和临时建设工程规划许可分别设立,增加了行政许可事项,降低了审批效率。在部委机构改革之后,一些地方积极探索临时用地审批与临时建设工程规划许可合并办理。例如,《广西壮族自治区自然资源厅关于进一步加强和规范临时用地管理的通知》(桂自然资规〔2022〕3号)提出:“城镇开发边界内使用临时用地的,可一并申请临时建设用地规划许可和临时用地审批,具备条件的可同时申请临时建设工程规划许可,一并出具相关批准文件。”

03

国土空间规划体系下的规划许可改革

3.1 国土空间规划许可理论基础

3.1.1 现代治理理论

现代治理理论非常注重政府、市场和社会的均衡发展和协同治理。只有当政府治理、市场治理和社会治理三者之间相互匹配时,国家治理体系才能找到效率与公平、秩序与活力、权威性与自主性的最佳平衡点。规划许可是政府在规划领域治理城市的重要手段,随着我国发展阶段的变化,政府职能和规划角色逐渐向公共服务的本质回归。一方面,规划许可改革要减少审批事项,降低制度成本,更好地发挥市场作用。另一方面,规划许可改革在农业和生态空间方面应加强空间准入管理,防止不合理的开发建设对生态环境的破坏;在城镇空间方面要加强建设活动管控,提高土地利用效率和城市品质。

3.1.2 系统理论

系统理论着眼于分析构成整个系统的各要素间存在的复杂联系和相互关系,以及存在于社会场景和外部环境中的其他相互影响的要素,即各子系统间的相互影响。国土空间是一个复杂巨系统,涉及不同要素、学科、专业,多源惯性认知仍处在不同“频道”,远未产生融合“化学反应”。“多证合一”只是简单的物理整合,要用系统理论指导规划许可改革,避免孤立和片面,构建一种面向国土空间复杂体且超越学科知识边界束缚的新型协作关系,按照全域、全要素用途管制要求,实现“化学融合”和深度转型。

3.2 建立“一书两证”规划许可制度

适应“放管服”改革、农村土地制度改革、陆海统筹及城乡统筹的需要,统筹考虑现有许可审批事项,通过“调整、取消、整合、重构”四种途径,构建“一书两证”的国土空间规划许可制度,许可事项由10项减少至3项。

一是探矿权是纯粹的民事权利,由行政许可创设民事权利是鲜见的。笔者以为,可以保留探矿权,但不应将其作为行政许可。二是取消建设用地、临时建设用地规划许可。取消乡(镇)村企业和乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批,将两者列入《划拨用地目录》,明确具体对象;参照国有建设用地,增加《集体建设用地划拨决定书》;将海域使用审核由行政许可调整为行政审批。三是按照“房地一体”原则,整合设立临时用地与临时建设工程规划许可;按照“城乡一体”原则,整合设立建设用地空间规划方案许可;按照“矿地一体”原则,允许采矿权范围内的集体土地办理征收手续,从根本上解决集体土地所有权与矿产资源国家所有权之间的冲突;借鉴“净地”出让经验,将开采矿产资源审批与采矿用地审批合并,探索建立“净采矿权”储备和交易制度。四是按照陆海统筹原则,重构设立空间准入意见书,替代选址意见书与用地预审、用海预审。按照“先立后破”原则,在即将出台的《国土空间规划法》中确立“一书两证”,适时修订《土地管理法》《海域使用管理法》《矿产资源法》等,以便做好衔接。

3.3 重新设立空间准入意见书

空间准入意见书是自然资源主管部门在建设项目立项阶段,对建设项目是否符合分区准入规则和国土空间规划“一张图”的要求进行审查并出具的凭证。笔者建议,落实《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》提出的“在城镇开发边界外的建设,按照主导用途分区,实行‘详细规划+规划许可’和‘约束指标+分区准入’的管制方式”要求,在即将出台的相关法律中确立空间准入意见书,替代现有的选址意见书、用地预审、用海预审。对于国土空间规划城镇开发边界外和村庄建设用地边界外的建设项目,建设单位在报送有关部门审批、核准前和备案后,应当向自然资源主管部门申请核发空间准入意见书。空间准入意见书按照建设项目审批、核准、备案层级由同级自然资源主管部门办理,不再设立占用永久基本农田、生态保护红线需报自然资源部办理等特殊情形,以提高审批效率。空间准入意见书管理政策由自然资源部另行制定,其内容应包括适用范围、审批层级、申报材料、办理程序、证照管理等。

3.4 合并设立临时用地与临时建设工程规划许可

国土空间规划是用途管制的依据,已办理用地审批和供地手续的建设项目,无须再核发建设用地规划许可证明其用地的合规性。笔者建议,取消建设用地、临时建设用地规划许可。临时建设工程和临时用地在工程项目中发挥着不可或缺的作用,按照“房地一体、增存并重”的原则,合并设立临时用地与临时建设工程规划许可,实现同步办理。在城镇开发边界外,可侧重临时用地管理;在城镇开发边界内,可侧重临时建设工程管理。许可内容包括临时用地范围、面积、使用期限、使用前用途、拟恢复用途,临时建设工程位置、占地面积、建筑面积、建筑高度、使用期限、用途等。

3.5 整合设立建设用地空间规划方案许可

建设工程规划许可和乡村建设规划许可本质上是对建设用地立体空间的利用,不仅包括地上建筑物、构筑物的空间布局,也包括地下空间的分层利用。笔者建议,将两项许可融合为建设用地空间规划方案许可,不再区分城与乡、国有与集体,实行统一管理。许可对象为地下空间、地上建筑工程和其他工程。对于由行业主管部门审批初步设计方案的区域交通、能源、水利、矿山等建设项目,不纳入规划方案许可范围;各地结合管理需要,明确其他工程范围,根据项目对公共利益、景观风貌等的影响程度,制定豁免清单。推进规划方案机器审核、全网通办、并联审批,以部门间征求意见代替多头审批,让企业少跑路,提高审批效率。对于农村宅基地,其管理职能已调整至农业农村主管部门,相关法律法规明确由乡镇政府审批,很多地方发布“农民建房标准图集”,在规范农房建设、延续农村传统风貌等方面发挥了重要作用。在符合村庄规划的前提下,自然资源主管部门再办理规划方案许可的意义不大。此外,乡镇内设机构整合后,已撤销乡镇国土资源管理所,全部由县级自然资源主管部门核发,会造成较大的工作压力。

04

结语

现有规划许可是长期以来相关空间规划“九龙治水”下的产物。2018年大部制改革和职能调整后,规划许可事项过多、作用相似、融合不充分等问题日益显现,已难以适应国土空间治理体系和治理能力现代化的要求。随着国土空间规划体系的建立,国土空间规划许可改革势在必行,但改革不可能一蹴而就,还存在一定的阻碍和困难。

一是技术支撑不足。国土空间规划许可涉及规划、土地、矿产、海洋等不同学科,需要同频共振、深度融合,受专业惯性认知局限,各领域单项改革极易“只见树木、不见森林”,导致合成谬误。相关科研单位对规划许可改革的技术支撑不足,缺乏整体性、系统性思考,进度较慢,成果较少,公开发表的论文寥寥无几,难以支撑改革需求。

二是法律法规制约。现有规划许可事项均来自相关法律法规,许可事项增减必然会导致相关法律法规的修订,甚至被废除。规划许可改革受法律法规的制约,同时易受惯性思维和路径依赖的影响,若缺乏充分论证和更优方案作为支撑,很难打破现有秩序。

三是部门利益掣肘。规划许可体现部门事权,长期以来依附规划许可形成了稳固的利益链条,规划许可改革必将打破利益固化藩篱,受到部门、行业、社会等既得利益群体的阻挠和反对,从而导致改革不深入、不彻底。

当前,国土空间规划进入实施阶段,规划许可改革需要加快推进,建议自然资源部做好顶层设计,增强改革动力,加快专业融合,做好横向协同和纵向联动,强化技术支撑,破立并举、先立后破,真正建立权责清晰、运行高效的国土空间规划许可制度,并通过《国土空间规划法》予以确立,适时修订相关法律法规。

立即订阅

立即订阅