最新文章

国土空间体系下“绿地系统线”的规划管控研究

2025-08-06摘要

“绿地系统线”既是全域绿地资源管控的重要依据,也是国土空间资源要素协调分配、高效治理的抓手之一。文章深入分析了传统绿地资源管控在法规体系、规划、建设、管理方面存在的问题,并结合国土空间体系下资源空间治理转型的要求,重新审视“绿地系统线”的内涵认知,分析其管控逻辑、管控对象的转型,提出“绿地系统线”的规划管控响应,以推动“绿地系统线”管理模式实践。

作 者

金云峰 同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师,上海市城市更新及其空间优化技术重点实验室,上海同济城市规划设计研究院有限公司总规划师

周晓霞 同济大学建筑与城市规划学院景观学系博士研究生

吴 亮 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司创作中心景观一部所长,高级工程师(通信作者)

全面绿色转型发展是生态文明理念下城市发展的核心模式。2015年12月在北京举行的中央城市工作会议就明确提出划定“绿地系统线”,推动城市向绿色低碳、生态宜居发展。2024年国务院批复一系列国土空间总体规划,如南京、广州的国土空间总体规划都提出划定“绿地系统线”。由此可见,“绿地系统线”是国土空间规划体系中的重要内容,也是锚定城市绿地资源、筑牢安全发展的空间基础。

“控制线”管控模式是我国空间规划体系下特定的空间治理手段。从专项的“蓝线”“绿线”“紫线”等,到国土空间的“三区三线”,“控制线”在各自的空间层级、专项领域发挥着重要的空间保障作用,既是国土空间资源要素协调分配、高效治理的抓手,也是空间规划实践的重要内容。然而,随着国土空间规划体系的建立,在具体的规划实践过程中,如何从传统“绿线”转向“绿地系统线”并进行相应的管控,都需要进一步明确。这也是当前市级国土空间推动“控制线”管理模式落地实施亟待探索的重要课题之一。

01

城市绿地资源管控现状

1.1 规划法规体系层面:依法管绿实施传导路径不通畅

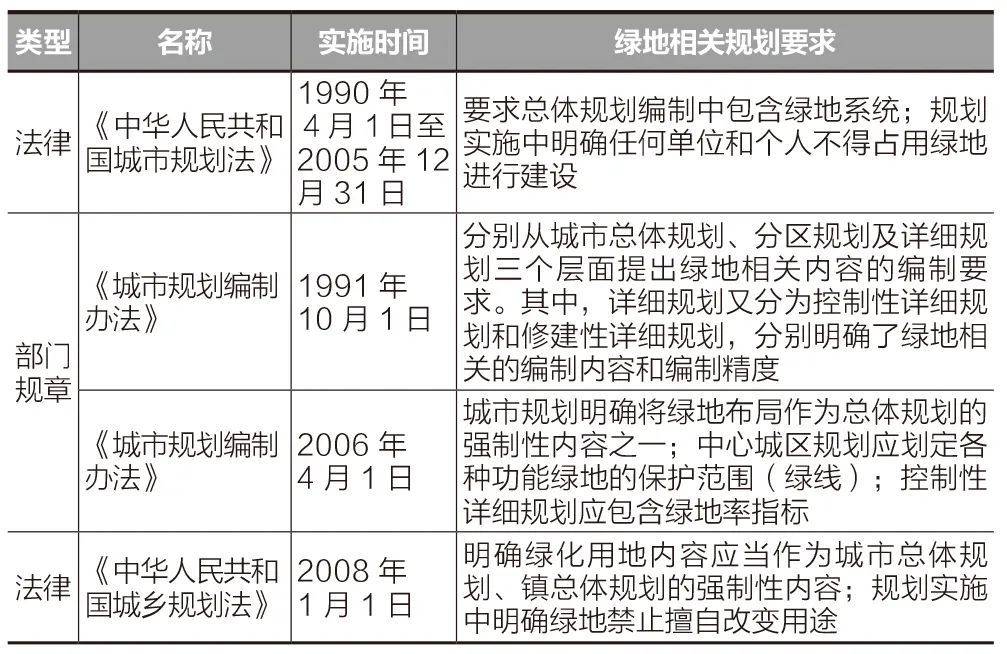

城市绿地系统的重要性已经得到广泛认同,绿地系统相关规划也一直是传统城乡规划体系中的重要内容。在规划法规制度设计层面,我国1989年颁布实施《中华人民共和国城市规划法》,并以此为母法,建立了一系列相关法规和政府部门规章(表1)。随着国家发展形势、发展需求的变化,城市规划的相关法规及部门规章也在逐步修改、调整,其中对绿地的重视及刚性管控要求也得到进一步加强。

表1 总体规划层级法规中的绿地相关规划要求

Tab.1 Green space-related planning requirements in master plan-level regulations

资料来源:笔者根据相关法规整理绘制

从实施效果来看,城市总体规划的编制成果作为法定性文件,具有较高的法定地位,而政府控制和引导城市土地开发利用最直接的依据是控制性详细规划(简称“控规”)。在传统规划体系中,控规的编制及实施容易受到市场等因素的影响,其对城市总体规划的承接存在不确定性。具体到绿地相关规划要求上,虽然传统城市总体规划中包含绿地系统规划的章节,其中提出了绿地的相关量化要求,如绿地率、人均绿地面积等,并对绿地空间进行了基本布局,但是这些要求难以分解到控规中:一方面是缺乏明确的刚性传导内容规定;另一方面是基于市场效率需求,总体规划中的绿地相关内容并不能很好地落实到控规中。

此外,传统规划体系中的城市绿地系统专项规划也依据相关规划编制要求,对绿地系统的发展目标、指标进行了更为细致的分解,并对绿地做了更详细、精确的布局。但是城市绿地系统专项规划无法直接实施,仍需要借助控规路径来落实。因此,其也存在与城市总规落实同样的困境。城市绿地系统专项规划在市域层面划定的区域绿地,属于非建设用地范畴,难以找到管控落实的抓手。在城区层面划定的公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地缺乏对控规编制的传导约束,可落实程度有限。

1.2 建设管理层面:传统“城市绿线”管制的适应性不足

1.2.1 管理对象内涵存在争议

1992年5月20日国务院第104次常务会议通过的《城市绿化条例》(2017年3月1日第二次修订),作为国家层面城市园林绿化唯一的行政法规,在规范和引导城市绿化建设方面发挥了重要作用。此后,2002年9月13日发布、11月1日起施行的《城市绿线管理办法》(2010年12月31日修订),明确提到城市绿线是指城市各类绿地范围的控制线,标志着城市绿地开启了“控制线”管理制度,绿线的审批、调整有法可依。

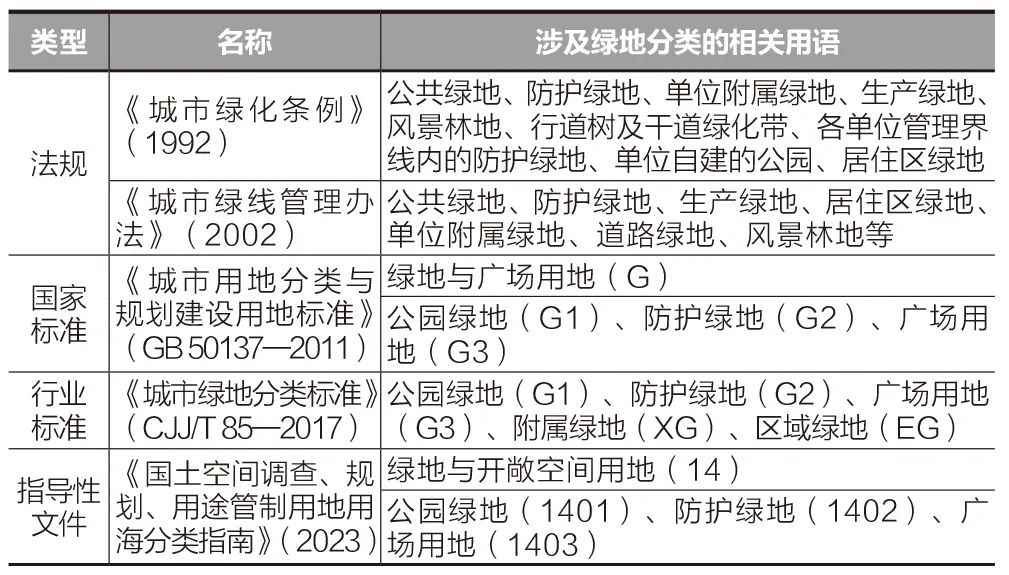

然而,《城市绿线管理办法》并没有对何为“各类绿地”进行相应的解释,虽然在条文中有一些与绿地分类相关的名词,且与《城市绿化条例》中的“绿地类别”表述基本对应(表2)。但这种表述转译到规划层面,就显得较为宽泛,难以与用地分类进行直接对应。如条例、办法中的“居住区绿地”属于居住用地还是绿地,单从条文中很难清楚界定,由此带来管理认知上的争议。

从专项标准定义的角度看,2002年6月3日发布、9月1日实施的行业标准《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2002),从专项角度对城市绿地进行了细化分类,用于绿地的规划、设计、建设、管理和统计。绿地的分类包含5大类、13中类和11小类。为响应《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011)对城乡用地分类管理的新要求、新变化,该绿地分类标准作出了修订,并于2017年发布《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2017)。其中,城市绿地分类的大、中、小类均有所调整,如调整了部分绿地分类的名称、内容及绿地计算方法。从调整后专项规划中的城市绿地分类大类看,其中G1、G2、G3可以与城市总体规划中的用地分类标准直接对接(表2),但是其他的绿地专项分类与城市总体规划中的用地分类还存在关系不清楚的问题。

表2 相关法规、标准及文件中的绿地分类

Tab.2 Classification of green spaces in relevant regulations, standards and documents

注:《城市绿地分类标准》仅总结至分类中的大类。

资料来源:笔者根据表格中的法规、标准及文件整理绘制

从绿地分类相关标准的定义来看,城市绿地涵盖了两大部分,即属于城市建设用地范畴的绿地和城市建设用地之外的区域绿地。其中,区域绿地虽然在《城市绿地分类标准》中也有进一步的细分和解释,但是在规划实践中,如何划定区域绿地的边界范围也存在较大争议。究其原因,是区域绿地(如风景名胜区)中通常含有多种用地类型,甚至局部涵盖需要开发或已经开发的建设用地斑块,“一刀切”式地划为绿线范畴,从建设管理的实践层面看,难以遵从《城市绿线管理办法》,因此形成“划而难管”的局面。这样的区域绿地如何划入绿线范畴,以及划入绿线范畴后如何管控,仍然存在争议。

1.2.2 管理权责不匹配

从法规内容条目上看,《城市绿线管理办法》(2002)的适用对象涵盖城市各类绿地。然而,对应当时的城乡规划管理体系,以及行政主管部门的权责范畴,仅有城市建设用地范畴内的城市绿线管理对象有相对明确的权责主体,而城市建设用地之外的区域绿地通常涉及多种用地类型,用地权属复杂,难以明确管理责任主体,因此难以得到法律保障。

02

国土空间体系下“绿地系统线”的

基础认识

国土空间规划体系的建立,需要落实空间规划在自然资源监管中的重要作用。绿地资源是自然资源的一种形式,国土空间规划通过用途管制,将绿地资源转译成具有空间规划属性的绿地,以实现绿地资源的保护与合理利用。各类绿地通过整合、链接,形成有机的绿地网络体系,成为具有优化城市格局并承担多种功能的绿地系统。“绿地系统线”是实现绿地空间管控和引导的范围边界,其划入对象具有一定的复杂性,需要进行系统性统筹和整合。

2.1 管控对象的多元价值功能导向

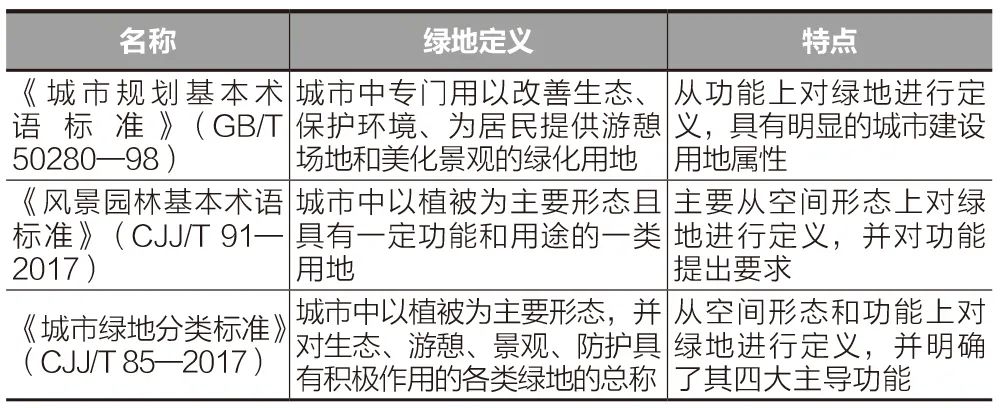

在国土空间体系下,国土资源空间规划的功能认知是实施国土空间用途管制的基础依据。绿地是基于绿地主导功能的土地,植被覆盖只是物理空间的表征形态。绿地在世界各国的法律、法规体系和学术研究中都有各自的定义范畴和术语,在西方的城市规划概念中,通常使用开敞空间(Open Space)。美国的开敞空间定义强调空间的自然环境特征,英国的相关定义强调公共休闲功能,日本的相关定义强调空间未被建筑覆盖。我国的绿地相关标准、规范,虽然在表述上对绿地的定义有些许差异,但都明确提出了绿地的功能要求(表3)。

表3 相关标准、规范中的绿地定义

Tab.3 Definition of green space in relevant standards and codes

资料来源:笔者根据相关标准、规范整理绘制

绿地作为城市中的一种特殊资源地类,相应地承担着一定功能。“绿地系统线”的管控,是对绿地空间价值功能的管控,而不是简单地对绿地物理空间和植被形态的管控。从价值导向的思维视角看,传统“绿线”中不被重视的古树名木及其周边生存环境,作为绿地资源,也应纳入“绿地系统线”。

2.2 管控对象的用地类型多样、权属复杂

国土空间时代,城市全域各类资源、空间得以在更综合的规划管理目标下进行重新统筹。多元价值导向的“绿地系统线”管控对象的界定,打破了传统城市规划范畴内将绿地作为某一单一用地类型的限制,使得其对象界定变得更为复杂。绿地系统具有多样化的服务功能,在划定的时候必然会面临复杂对象的属性确定问题。

第一,在全市层面,“绿地系统线”的管控对象可能包含多种用地类型及多个用地权属。第二,在地块层面,“绿地系统线”的管控对象可能是传统意义上独占建设用地指标的绿地,也可能是广义上的绿色开放空间。如上海杨浦滨江公共空间,在规划管控中是整体划入“绿地系统线”,还是剔除保留建筑物后再划入,也需要考虑。

2.3 管控对象范畴的全域覆盖

传统的“绿线”虽然在定义上包含各类绿地,但是从管控实践看,其实是局限于城市开发边界内部的。基于国土空间资源管控全域、全覆盖的核心宗旨,“绿地系统线”也应涉及全域,包括城市开发边界内、外的各类具有绿地服务功能的空间。全域覆盖不仅仅是指管控范围内物理空间的延展,更是要求“绿地系统线”具有系统性、整体性的建构思维,并纳入国土空间规划。其管控目标着眼点不是绿地资源的个体空间或绿地资源的量化达标,而是优化城市空间布局,促进城、绿协调发展,提升绿地的服务价值,推动城市绿色低碳发展和宜居城市建设。

03

国土空间体系下“绿地系统线”的

管控转型

“绿地系统线”的提出不是对传统“绿线”的摒弃与颠覆,也不是简单的名词变更,而是要求在国土空间规划体系语境下进一步明确城市绿地要素的管控内涵,并建立相应的可操作、可实施的管控机制。

3.1 管控逻辑转型

3.1.1 系统性管控

从传统“绿线”管控的相关法规、政策及实践来看,其主要立足绿地单体类型。“绿地系统线”的提出,需要强化各类绿地的有机网络属性,以系统性的思维进行绿地管控,这意味着各类绿地在系统中将呈现多层级和规模差异,由此,其相应的管控也需要体现层级性和管控精度上的差异。

3.1.2 刚性与弹性相结合

《城市绿线管理办法》(2002)要求“城市绿线内的用地,不得改做他用”,体现了对城市绿线的刚性管控逻辑,在城市扩张性发展时代,能较好地为城市预留、保留绿地空间。在城市存量发展时代,“一刀切”式的刚性管理有可能限制地块的更新发展,所谓的“刚性”也很可能最终难以落实,详细规划层面适度的“弹性”,也是资源管控的重要手段。

“绿地系统线”的管控需要正确、合理地运用刚性和弹性相结合的方式。但是,刚性管控并非粗放地划定边界并不允许任何变动,刚性具体体现在什么地方,“刚”到什么程度,都需要重新认知。弹性也并非降低“绿地系统线”的法定地位,而是对国土空间“强化用途管制”的适应性探索。

3.1.3 保护底线控制与使用许可

“绿地系统线”的管控以保护底线控制为基础逻辑,即一旦被纳入“绿地系统线”,其承担的绿地基础功能不能受到影响,保护要求不得随意降低。此外,可以根据绿地的不同类型对开发建设行为进行合理性控制,并开展使用许可制度探索,促进生态文明时代资源生态价值的实现。

3.2 管控对象认知转型

“绿地系统线”管控对象的界定,是“绿地系统线”管控的基础。“绿地系统线”并非简单的绿地物理空间上的边界线,而是绿地的综合管理边界线。框定边界线内的用地,应承担绿地主导功能,并对边界线内不合适的建设行为进行限制管控。“绿地系统线”也并非某一特定用地类型的边界线。如根据《城市绿地分类标准》,附属绿地包含在城市其他类型的建设用地中,区域绿地则依据功能来界定,并不直接对应于具体的用地分类。由此可见,“绿地系统线”规划管控的核心是空间功能管控,而非对单一用地性质的管控。

04

国土空间体系下“绿地系统线”的

规划管控响应

4.1 强化“绿地系统线”的边界刚性管控

为保障对绿地空间资源的有效控制,需要强化其空间边界的刚性管控。国土空间规划体系下“一张图”的管理模式,也要求各项资源空间管理边界绝对清晰。需要明确的是,“绿地系统线”不是简单的、“一刀切”式、不可变更的物理空间边界线,而是具有用途、功能的空间管控边界线。边界的刚性管控体现了对绿地主导功能的刚性保障。

4.2 分类管控的刚性与弹性相适配

4.2.1 重要绿地资源的刚性管控

首先,需要认识到不同类型绿地的重要性有所不同,“绿地系统线”的管控对象存在管控强度上的优先序位。市域层面的一些结构型绿地,对优化城市人居环境有着重要作用,是城市的重要绿地资源,也需要采用较为强势的刚性管控方式。在城镇发展区层面,一些重要的公园,如综合公园,相较于其他类型的公园绿地,具有更广泛的服务对象,承担着生态、游憩、景观、防护等多种功能,以及对城市起到“名片性”作用的专类公园和对城市安全起到重要作用的防护绿地,应优先受到刚性管控。

刚性管控体现在空间边界和资源用途管制两个方面。其中,用途管制的刚性管控并不是指用途不改变,而是必须遵循许可制度。例如,英国绿带相关政策法规明确绿带内部的开发活动必须获得政府颁发的规划许可,拒绝不合适的开发。在我国,党的二十届三中全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》(2024),明确要求“建立健全覆盖全域全类型、统一衔接的国土空间用途管制和规划许可制度”。这也体现了国家层面对资源管控方式的转型趋势。

4.2.2 “绿地系统线”内部弹性的“调适”管理

传统的城市绿线管理是基于所有绿地预设同等地位的管控,并未考虑各类绿地的类型差异、各类绿地在城市发展过程中的地位变化,以及可能受到的冲击与可替代、可转换的程度差异。以防护绿地为例,随着城市的发展与更新,原本用于限制城市组团扩张的边界型、防护型绿地,可能在物理空间上变成城市组团内部的重要绿地空间,更多地承担居民的休闲游憩需求。因此,有必要引入“调适”的管控手段。这里的“调适”不是指绿地和外部其他类型开发建设用地的调适,而是指绿地系统内部类型子项的调适,以适应城市对绿地不同的功能需求。弹性“调适”管控手段的引入,可以在保证城市绿地量化控制要求的基础上,预设绿地系统内部各种类型子项之间的功能转换预期,允许绿地系统内部各种类型子项的功能性协同布局调适,以便更好地适应城市发展变化的需求。

4.2.3 “绿地系统线”与周边用地的协调管控

绿地的发展容易受到周边地块建设的影响,特别是在存量规划时代,以盘活存量用地空间为目标的城市更新,将成为未来城市发展的主导。当前,城市更新发展已成为新常态,城市更新单元必然会涉及绿地更新。城市更新本身多维度(经济、社会、文化、生态等)的不确定性,使得绿地难以提前进行精准预设。因此,可采取“位控+量控+质控”的方式,保障绿地与周边用地更新开发协调发展。

4.3 管控级别的层级适配

“绿地系统线”的规划管控,需要顺应国土空间规划总体规划、专项规划、详细规划可分工、可传导的运行机制。国土空间规划体系的“五级三类”,体现出不同层级的规划在管控精度、管制深度方面存在差异。作为专项资源管控,“绿地系统线”涉及市、县级国土空间总体规划、绿地系统专项规划及详细规划。对接国土空间规划体系运行机制,不同层级的“绿地系统线”划定应对应不同的深度,体现“分级”的概念。

“绿地系统线”的划设可以分为划示与划定两种形式,以对接不同层级国土空间规划对管控精度和管制深度的不同要求。在市、县全域层面,以绿地系统的结构性建构为主,突出生态性、系统性、完整性和连续性。进行重点绿地的边界划定和一般性绿地空间的划示,以绿地功能为主要导向,引入项目准入机制和冲突调解处理机制,制定用途管制细则,体现空间边界的刚性和用途管制上的适度弹性。在城市开发边界内部进行重点绿地边界划定。在规划单元层面,明确单元内部绿地的量化刚性指标,并进行“绿地系统线”空间边界位置的划示,以适应存量更新时代的现实需求,体现定量控制的刚性和空间落位上的适度弹性。在详细规划层面,划定明确的“绿地系统线”空间边界,叠加弹性管理要求,以提高绿地的服务效能,推动绿地的开放、共享。详细规划层面“绿地系统线”的弹性管理,也是国土空间时代空间资源精细化治理的探索方向,全国各地根据自身的实际情况进行实践探索。例如,2023年11月,上海市规划和自然资源局发布《关于促进城市功能融合发展 创新规划土地弹性管理的实施意见(试行)》,提出对公共绿地叠加“绿化融合管理要求”,“在确保绿地主导功能的基础上,允许混合设置文化、体育、休闲等公共服务设施、活动场地和小型对绿化景观无负面影响的配套市政交通设施”。

4.4 “绿地系统线”的规划、建设、治理一体化

“绿地系统线”的管控响应,面临从规划蓝图到现实建设管理的转译难题。规划蓝图的落地实施需要有行动抓手,传统的绿地系统规划虽然也要求划定“绿线”,但是在国土空间规划体系建立之前,其在城市总体规划、专项规划、详细规划三者之间并没有得到很好的传导与衔接,使得城市绿地系统专项规划中划定的“绿线”难以在地块控制层面得到完全实现。

国土空间规划体系的建立,带来城市资源开发、利用、管理理念的转变,国土空间的“多规合一”也要求规划、建设、治理三者协调联动,以提高城市运营效能,推动城市高质量发展。“绿地系统线”不仅涉及专项规划角度划线的技术性问题,具体到实施中还需要有相应的政策、法规支持,以及明确的实施路径,涉及行业管理权责、权限等实践问题。

05

结语

“绿地系统线”是全域绿地资源管控的重要依据。从规划管控上看,应施行绿地资源空间刚性管控和用途功能弹性管控的“双向变革”。刚性管控即强化“绿地系统线”的法定地位,强化其执行力度。对于划定为“绿地系统线”范畴的对象,必须有明确可落实、可执行的行政依据、规划应对、管控权责主体、管控实施路径等,避免“划而不管”。弹性管控即分层级、分类型地制定具体管控精度、管控要求和调适规则,以承接、落实国土空间总体规划的要求,提高其纳入详细规划的可行性。

“绿地系统线”的规划管控需要从根本上打通其与国土空间规划的协同机制,避免“一刀切”式粗放的管控模式,统筹规划、建设、治理三大环节。同时,需要平衡城市经济发展现实需求与长远绿色生态宜居城市建设目标之间的矛盾,促进城市空间发展与城市绿地系统实现动态平衡。对“绿地系统线”规划管控的探索,是优化国土资源管控的重要内容,也是提升城市空间治理能力的重要举措。

立即订阅

立即订阅