最新文章

高度城市化地区历史风貌区的韧性更新——以深圳市沙井古墟为例

2025-08-01摘要

历史风貌区是城市历史文化遗产的重要组成部分,高度城市化地区的历史风貌区更是一个复杂的“社会—生态”系统。因此,对其进行保护和利用涉及空间、社会、文化、经济、工程等多方面要素的重构,往往带来诸多变化和不确定性。韧性城市为该类历史风貌区保护提供了新的视角。文章基于韧性城市理论,针对高度城市化地区历史风貌区的更新困境,提出“韧性更新”的总体思路,从经济韧性、社会韧性、基础设施韧性和制度韧性四个方面建构韧性更新的策略框架,并以深圳市沙井古墟为例进行实践探索,以期为同类项目提供经验借鉴。

作 者

刘冰倩 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司湾区规划事业部一所所长,注册城乡规划师

刘 烨 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司湾区规划事业部总经理,城市规划高级工程师

晁 恒 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司博士后创新实践基地执行主任,城市规划高级工程师(通信作者)

历史风貌区是城市历史文化遗产的重要组成部分,也是展示城市文化的“活态博物馆”。然而,不同于受到城市紫线法定保护的历史文化街区,由于评价体系不完善、保护态度不明确、保护边界不清晰,大量优秀的历史风貌区在城市更新进程中遭到严重破坏。目前,国内对历史风貌区的研究大多参考历史文化街区,并聚焦规划编制、理论与评价,研究范围大多为历史风貌区自身的保护范围,较少在城市片区尺度上进行关联性研究。历史风貌区作为城市开放、复杂系统中的一部分,对其进行保护和利用需城市在经济、社会和物质空间等方面提供系统性保障。因此,本文基于“韧性城市”理论,提出“韧性更新”的理论框架和实践方法,并在深圳市沙井古墟历史风貌区的更新改造中予以应用。

01

高度城市化地区历史风貌区的

特征及保护困境

高度城市化地区在经济学上的衡量标准是城市化水平达到或超过70%。粤港澳大湾区、长三角、京津冀等地区是我国典型的高度城市化地区。以北京、上海、深圳、广州等为代表的超大城市,在经历了以土地经济为主导的粗放型发展后,普遍出现人口增长承压、土地和空间难以为继、系统承载力透支、环境品质低下等问题。深圳市于2020年基本实现全面城市化。然而,在经济特区“二线关”三十余年来边境管理制度的制约下,深圳市关内与关外地区在经济发展、城市建设等方面的差距较为突出,并面临严峻的贫富分化问题。

历史风貌区一般由传统居住聚落或商品交换中心演变而来,伴随着快速城镇化进程,往往成为高度城市化地区的核心地带。不同于受到城市紫线法定保护的历史文化街区,历史风貌区在大规模存量土地再开发的背景下,面临着更为严峻的保护与发展困境。

1.1 文化传承的脆弱性

一方面,历史风貌区内本地居民迁出、户籍倒挂,并呈现低收入、低学历人口聚集的特征,外来人口缺乏对历史风貌区的文化认同感和归属感;另一方面,在城市更新过程中,一些有价值的传统建筑和近现代建筑因风貌损毁、整治成本高昂等而被拆除,本地文化和传统社会空间被消费主义占据,在一定程度上阻碍了历史风貌区内无形文化遗产的传承。

1.2 经济制度的脆弱性

经历漫长的城市化过程,历史风貌区通常存在盘根错节的地籍权属和房屋产权。以深圳市为例,其分别于1992年、2003年进行过两次大的“城市化转地”,但因经济关系没有理顺、补偿不到位,原农村集体仍然掌控约400km2的开发建设用地,近76%的土地存在征地、转地遗留问题和权属纠纷。由于游离于规划管理之外,在高额级差地租和拆迁赔偿的预期下,村民在历史风貌区所在的集体土地上进行大量抢建和加建。然而,高昂的赔偿金和建安成本成为多方谈判的壁垒,致使历史风貌区保护工作停滞不前。

1.3 基础设施的脆弱性

大多数历史风貌区建成时间较早,存在管线老化、排水不畅、设施承载力不足、建筑材料防火性差、疏散通道狭窄等问题,灾害发生后极易蔓延至整个历史风貌区范围,甚至引发次生灾害。即使历史风貌区进行了整治改造,仅针对内部的建设工程也容易与城市系统脱节,在竖向规划、市政管网、道路交通等方面缺乏统筹规划,使得历史风貌区成为灾害发生时的“孤岛”。

综上所述,面对高度城市化地区历史风貌区的特征及保护困境,应跳出历史风貌区自身的空间局限,在城市尺度上寻求系统性解决方案,使历史风貌区与城市在经济效益、社会效益和环境效益上协调统一。

02

韧性城市、遗产保护与韧性更新

2.1 韧性城市与城市遗产保护

韧性城市是城市应对外部因素干扰和维持内部结构持续性的一种理论方法,最早来源于2003年戈德沙尔克(Godschalk)提出的一项降低城市安全风险的全面战略。按照国际组织倡导地区可持续发展国际理事会的定义,韧性城市指城市能够凭自身的能力抵御灾害,减轻灾害损失,并合理地调配资源,以快速从灾害中恢复。艾伦(Allan)等认为,韧性城市具备多样性、变化适应性、模块性、创新性、迅捷的反馈能力、社会资本的储备及生态系统的服务能力七个主要特征;史晨辰等提出,韧性城市侧重对城市系统面对冲击时自我修复与响应能力的评估;孟海星等则将超大城市作为韧性城市的研究对象,认为超大城市韧性在结构、功能和响应上表现出阈值范围内的吸收、恢复、适应和转变等动态特征。目前,韧性城市研究的内容主要集中在演化机理、评价和规划等方面。

城市的历史文化遗产是构成城市复杂系统的重要部分,近年来逐步被纳入韧性城市研究的范畴。《韧性城市2018》(Resilient Cities 2018)提出,城市的自然与文化遗产对于保持城市的独特性与提升居民的生活质量具有重大意义,而对其进行开发和保护的过程也蕴藏了构建城市韧性的创新思维。在“中国知网”以“韧性”“历史”“遗产”作主题词进行检索,发现国内相关研究从2016年后开始逐渐增多,研究内容集中在韧性理论辨析、韧性评价,以及对生态景观、街区、社区、乡村、古建筑等的韧性保护及韧性更新策略方面。孟海星等认为,城市的自然与文化遗产作为城市功能的重要载体,应是城市韧性要予以保护和增强的部分,也应在城市韧性规划与行动中发挥应有的作用;袁奇峰等提出,应注重在社会生态系统面临不确定性的情况下建构历史文化保护的韧性;边春兰等认为,历史文化街区的更新具有“社会—空间”双重概念;李子豪等在此基础上,进一步将历史文化街区扩展为集合“空间—社会—经济—环境”的完整系统单元,强调街区更新的实质是通过内部要素的重组和整合促进新的稳态形成;唐诗琦从文化、经济、社会、环境、工程和制度六个方面构建居住性历史街区韧性提升的框架;柴海龙等在历史文化、生产经营、生活环境和社会交往等方面探索了旧城改造的空间韧性;罗岑提出“韧性更新”概念及其特定性、动态性和系统性三大特征,并将其应用于历史城区的保护策略研究中。

通过总结发现,目前韧性城市理论在城市遗产保护领域的研究对象主要为历史城区、历史文化街区及传统村落,对于保护等级较弱的历史风貌区的研究有所缺失,且历史风貌区与其周边城市地区的韧性关联机制有待深入挖掘。

2.2 韧性更新:系统性的应对思路

城市更新是一项综合性、全局性、政策性和战略性的系统工程,在围绕历史文化保护的城市更新语境下,“有机更新”理论被广泛接受。有机更新最早由吴良镛院士提出,他主张城市建设应按照城市内在的秩序和规律,顺应城市肌理,在可持续发展的基础上探求城市的更新和发展。可见,有机更新主要是从城市规划和空间角度出发,侧重整体与局部间的有效联系和因地制宜地采取适应性措施,形成整体上的和谐共生和可持续发展。

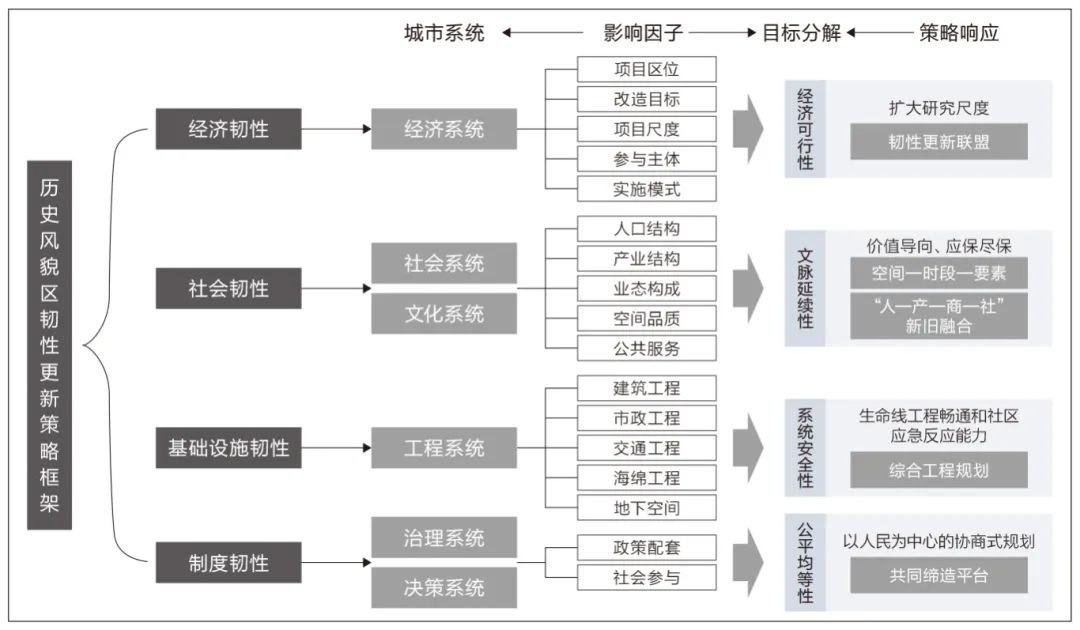

为应对高度城市化地区的历史风貌区在文化传承、经济制度和基础设施等方面表现出的脆弱性,本研究将“韧性城市”和“有机更新”理论相结合,提出“韧性更新”概念,即强调具备韧性特征的有机更新。非历史文化地区的韧性城市建设,如老旧住宅区、“城中村”等的更新重点,是为应对地震、火灾、洪水、台风等自然灾害而进行环境韧性和基础设施韧性建设。历史风貌区的韧性更新侧重在确定物质空间有机统一和人居环境安全的基础上,加强历史风貌区在经济可行性、社会结构稳定性、文化延续性等方面的适应性研究,构建其应对外部多重因素干扰并维持内部结构稳定的复杂适应性系统。基于此,本研究从经济韧性、社会韧性、基础设施韧性和制度韧性四个方面搭建韧性更新策略框架(图1)。

图1 历史风貌区韧性更新策略框架

Fig.1The technical framework of resilience renewal in historic scenic district

资料来源:笔者自绘

2.2.1 经济韧性

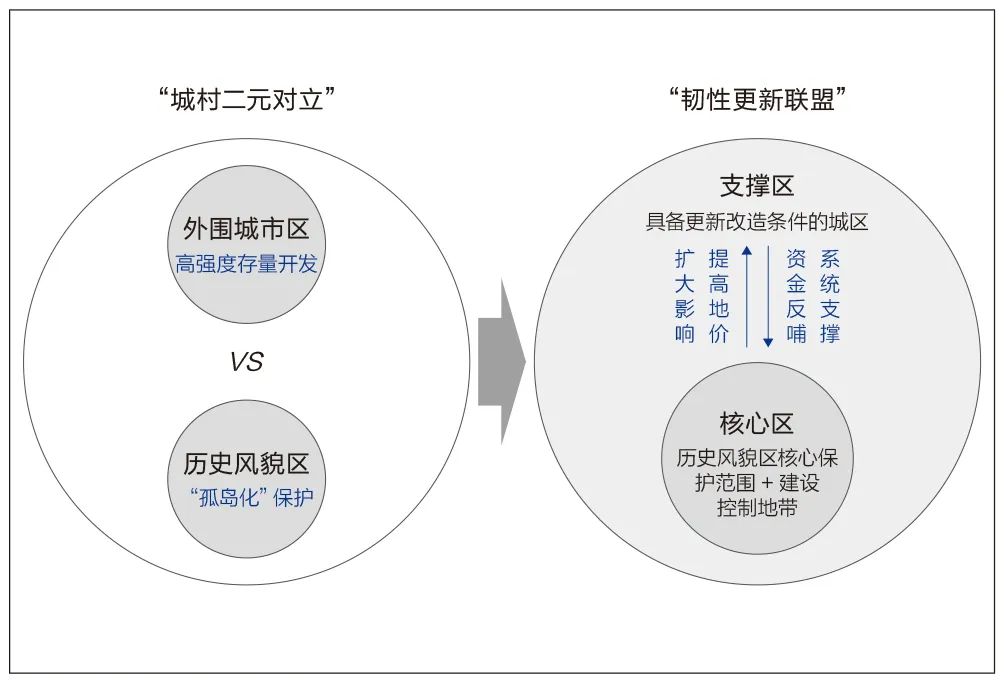

经济韧性指采用递增式的资金支持,具有很高的成本收益率,会较早地给投资带来回报,并公平地分配成本和收益。历史风貌区空间重构的经济韧性取决于改造项目的尺度。为实现改造项目的高效经济流转和资金平衡,本研究提出适当扩大历史风貌区的规划范围尺度,即按照“核心区—支撑区”圈层拓展原则划定外围城市发展区域,形成“韧性更新联盟”(图2)。其中,核心区为历史风貌区的核心保护范围和建设控制地带,支撑区为具备更新改造条件的城区。通过城市更新、土地整备等低效用地再开发方式,增加经营性住宅、商业办公、产业功能,以获得稳定的现金流,填补历史风貌区保护及运营所需费用,提高项目的经济韧性。

图2 “韧性更新联盟”组成关系示意图

Fig.2 “Resilience Renewal Alliance” relationship diagram

资料来源:笔者自绘

2.2.2 社会韧性

社会韧性指包括性别、年龄、种族、社会经济地位等在内的社区人口统计特征及社会资本,其中,社会资本主要指社区意识、居民对社区的适应能力和归属感。完整保护和文化品牌塑造是提升历史风貌区社会韧性的两大途径,决定了其能否获得本地居民与游客的文化认同感。围绕完整保护要求,本研究提出从空间、时段、要素三个方面,对历史风貌区进行完整保护。在空间保护方面,对历史风貌区物质空间的保护应是宏观且全面的,通过对传统“点—线—面”的保护体系进行扩展,增加肌理、格局保护,使肌理和格局呈现完整性和连续性价值意义。在时段保护方面,将保护维度从空间拓展至时间。虽然保护对象所历经的时代无法看见,但时间在物质空间环境上留下的印记需要被识别和保护。要素保护指保护历史文化空间背后更深层次的人文内涵,包括社会关系、宗法制度、生活习俗、生产关系等。文化品牌塑造强调以开放性和公共性为引领,通过商业策划和产业运营,为历史风貌区培育本土文化品牌,形成独特的文化符号,增加创新创业机会,从而留住本地居民,吸引新移民,促使稳定的社会关系重构。

2.2.3 基础设施韧性

基础设施韧性指包含建筑物和运输系统等在内已建成结构的恢复能力,同时涵盖疏散通道和灾后供给线的畅通,以及社区的应急反应能力。面对高度建成区内历史风貌区的“孤岛”特征,可以对历史风貌区与其保护范围外的存量开发地区进行同步规划、建设,统筹历史风貌区内外的综合交通、市政管网、地下空间、抗震消防、防洪排涝等支撑系统,从而有效分担历史风貌区内的基础设施配置压力,同时增强历史风貌区对环境条件变化的适应能力。

2.2.4 制度韧性

制度韧性指政府和非政府组织治理社区的体制机制。面对历史风貌区内不同的利益群体、改造预期和投入偏好,引导各方力量形成共同的行动目标是确保制度韧性的关键。政府和学者关注历史风貌区的历史文化价值,市场主体侧重历史风貌区的经济价值,居民则更加关注历史风貌区的使用价值。因此,面对多方诉求,应搭建平等参与的对话平台,通过多维度的公众参与、宣传推广、法律法规建设、管理体制创新等手段,形成多方合力,对土地资本增值收益进行公共性还原,探索历史风貌区由“空间治理”向“社区治理”的新模式转变,促进历史风貌区可持续发展。

03

沙井古墟的韧性更新探索

3.1 沙井古墟概况及价值特征

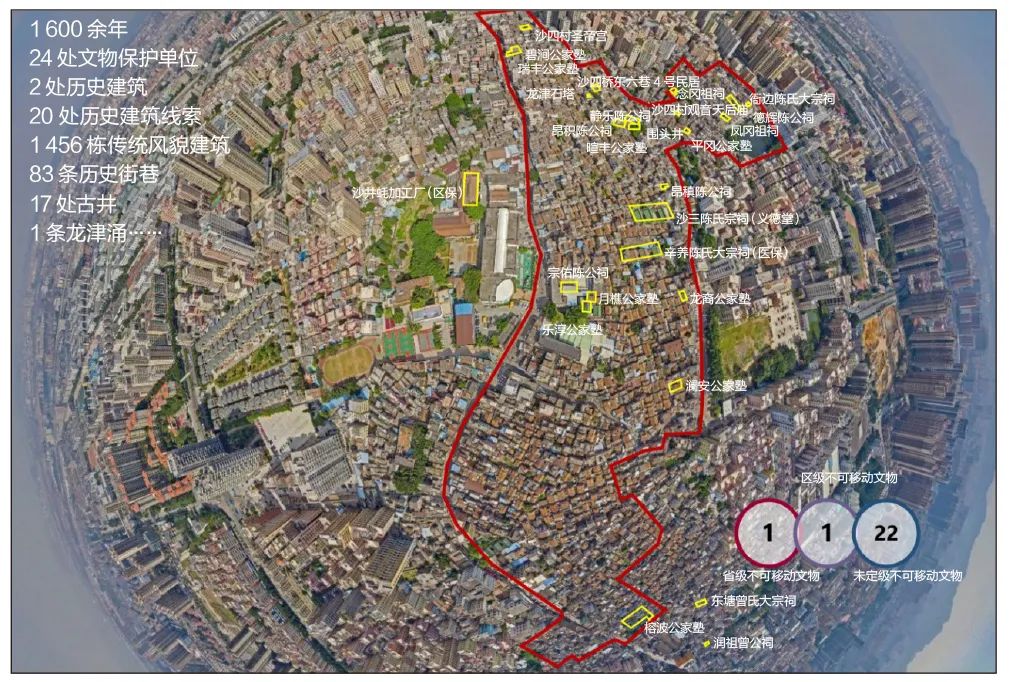

沙井古墟是深圳市现存历史悠久、规模庞大、形态完整、海洋风情显著的历史风貌区,保护范围约为23hm2,距今有1600余年历史。历史风貌区内价值要素丰富、多元,拥有24处文物保护单位和2处历史建筑,以及千余栋传统风貌建筑(图3),呈现广府聚落“河街串墟、七坊并立”的历史格局(图4)和宋、明、清、民国等多个时期堆叠的特征。沙井古墟是大湾区盐场文化、蚝文化的发源地和传承地,也是大湾区海洋文化基因的历史样本,体现深圳文化和深圳精神,是深圳乡土教材的活字典。

图3 沙井古墟文化遗产分布图

Fig.3 Cultural heritage distribution map of Shajing Ancient Market

资料来源:《宝安区沙井街道沙井大街片区重点城市更新单元规划》项目图纸

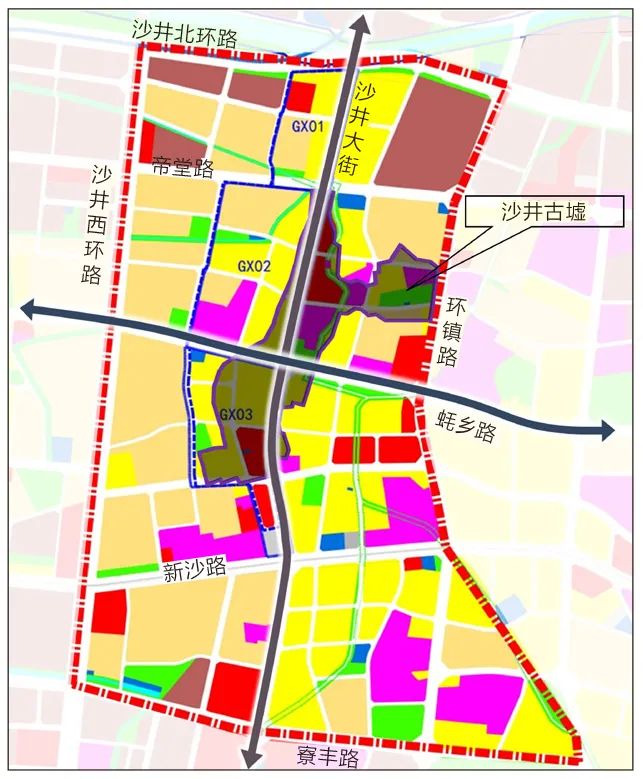

图 4 沙井古墟历史格局图

Fig.4 Historical layout map of Shajing Ancient Market

资料来源:《沙井古墟历史风貌区保护规划》项目图纸

3.2 沙井古墟现状困境

3.2.1 经济挑战:保护工作面临土地和资金双重阻力

面对土地资源极度紧缺的情况,深圳市建设用地扩展采用立体化、高密度和紧凑式的土地利用模式,城市更新、土地整备等是深圳市进行存量开发的主要路径。一方面,沙井古墟保护范围外存在大量低效的“城中村”用地,早期被划入众多分散的、小规模的城市更新项目内。同时,沙井古墟保护范围内的土地权属盘根错节,13个股份公司与市场主体也存在利益捆绑,古墟内外利益分配难以形成共识,导致单个更新项目的经济可行性较低。另一方面,规模庞大的历史文化遗存保护与修复工作给政府和市场主体带来巨大的资金压力,政府财政困难和市场动力不足致使保护工作停滞不前。

3.2.2 保护及活化挑战:关于保什么、保多少、怎么保的争论

沙井古墟内共有2840余处建筑遗存,但各方对沙井古墟内保护的对象和力度难以达成共识。本地居民拆除老房子的意愿强烈,政府对于提升片区形象和完善民生设施具有迫切需求,市场主体则更关注古墟活化带来的经济效益。同时,各行业专家对古墟的保护也持有不同观点。文物保护和城市规划专家认为,应首先确保古墟整体格局和肌理的完整性,为满足公共利益和消防安全需求,可对综合评价较差的建筑进行拆除;建筑专家则认为古墟内每一栋建筑都有原真保留价值。因此,多方诉求难以达成共识。

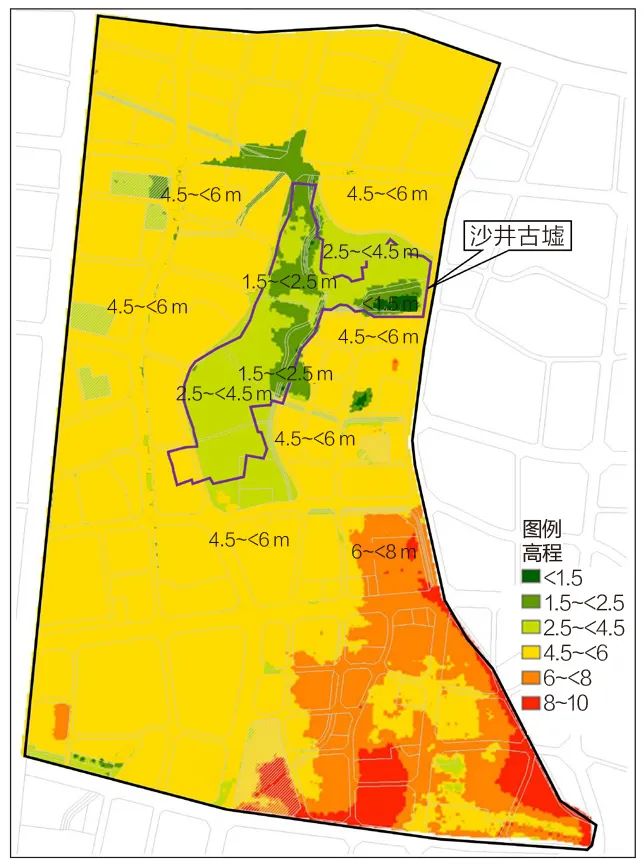

3.2.3 交通及安全挑战:主干道市政化改造和文脉传承的矛盾

沙井古墟对外交通通道主要为沙井大街和蚝乡路。现状沙井大街为南北向支路,蚝乡路为东西向次干道。在上位规划中,沙井大街和蚝乡路为双向六车道城市主干道,呈十字交叉形穿越沙井古墟(图5),破坏了古墟的完整性。因此,项目应协调沙井大街和蚝乡路市政化改造与文脉传承的关系。此外,现状古墟内涝频发、水体污染严重,面临较大的防洪、排洪安全隐患,未来周边旧城改造应提升场地竖向标高(图6)。此外,古墟建筑格局为典型的广府梳式布局,房屋排列密集、通道狭窄、结构老化,消防隐患突出。

图5 沙井大街及蚝乡路规划线形与历史风貌区空间关系图

Fig.5 Diagram of spatial relationship between Shajing Avenue and Haoxiang Road’s linear planning and historic scenic district

资料来源:笔者自绘

图6 规划区高程图

Fig.6 Elevation map of planning area

资料来源:《宝安区沙井街道沙井古墟连片旧屋村和历史风貌区城市更新片区规划研究》项目图纸

3.3 沙井古墟的韧性更新

针对沙井古墟面临的保护与发展困境,规划从经济韧性、社会韧性、基础设施韧性、制度韧性四个方面对韧性更新策略进行实践探索。

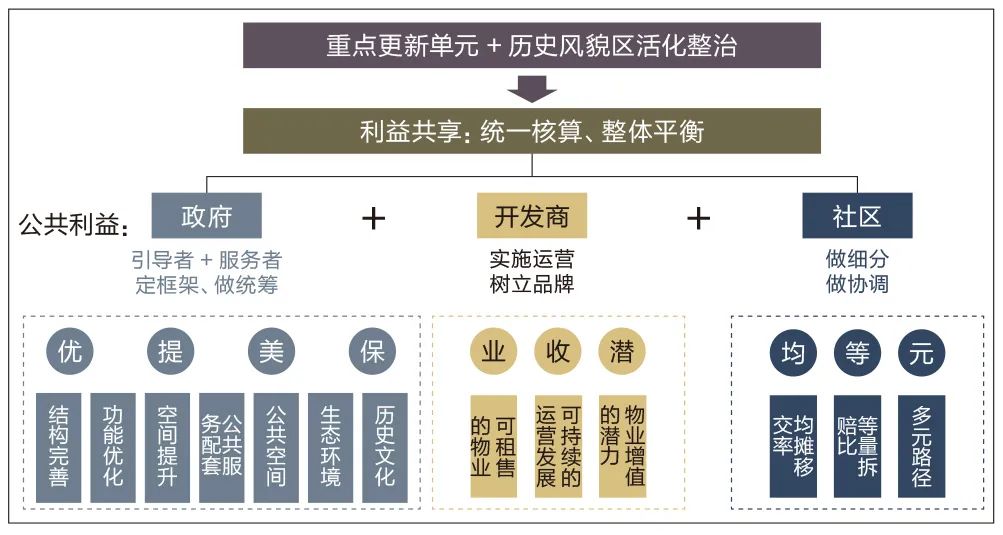

3.3.1 政策创新、政企联合,保障古墟的经济韧性

为应对项目经济可行性不足和保护资金匮乏的问题,规划提出“重点更新单元+历史风貌区活化整治”的实施路径(图7)。在实施模式上,通过将众多零散的城市更新项目进行整合,形成规模较大、集中连片的重点城市更新单元。政府公开选取华润置地作为前期服务商,政府与企业算“大账”、企业与社区算“小账”,以期实现更新单元土地权益和社区利益的统一核算和整体平衡。在资金支持上,将23hm2历史风貌区纳入城市更新范围,作为贡献用地无偿移交政府,华润负责对历史风貌区进行保护、修缮和活化,可享受额外的建筑转移容积并作为商品房出售。未来通过成功的历史风貌区商业运营,将持续提升片区的土地价值,进一步填补前期历史风貌区保护的资金投入。一方面,该模式通过增加经营性建筑,平衡市场主体对古墟保护和运营的支出,明确其参与遗产保护的附加收益,提高市场主体参与的积极性;另一方面,历史风貌区产权移交政府,确保了历史遗存的完整保护和公共利益,可实现多方共赢。

图7 实施路径示意图

Fig.7 Implementation path diagram

资料来源:笔者自绘

3.3.2 凝聚共识、品牌培育,提升古墟的社会韧性

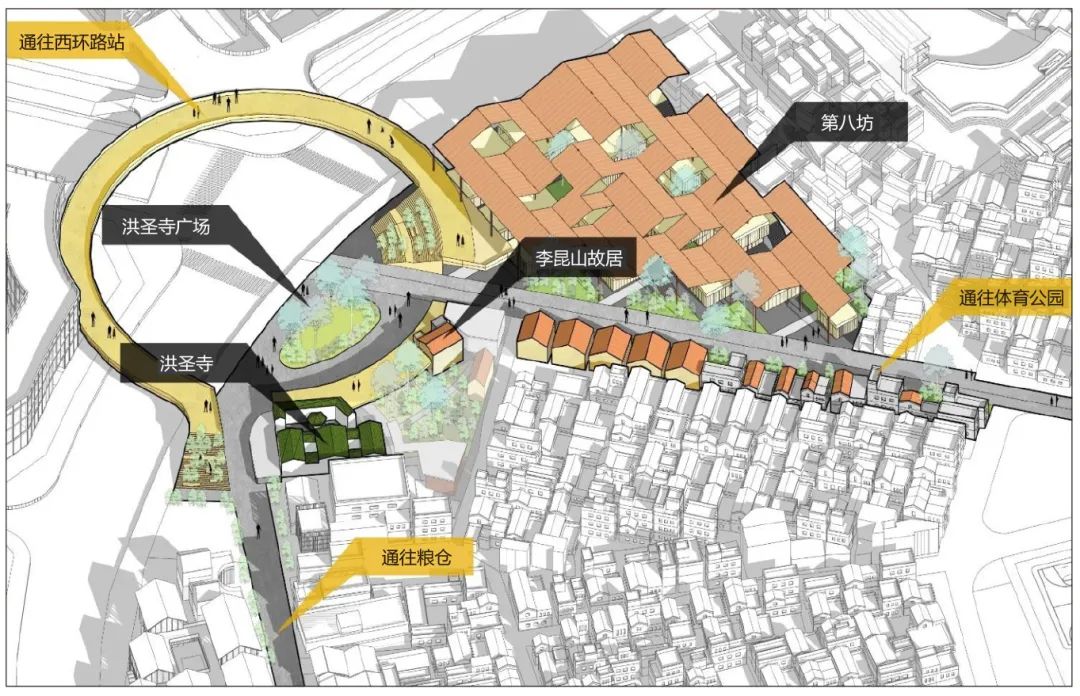

项目组通过查阅文献典籍、拜访当地学者,收集居民口述历史,挖掘沙井古墟历史脉络,形成对古墟文化价值特色和保护对象的共识。面对古墟内2840余处建筑遗存的保护措施分歧,规划提出“价值导向、应保尽保”的保护原则,对建筑提出五类保护措施,并明确在保留不低于60%的居住功能的情况下,可通过建筑的局部拆建,增配保障性住房及普惠性文化娱乐设施、公共艺术设施、体育活动设施等,增进民生福祉。例如,依托蚝乡路下穿道路和地铁12号线明挖施工,将古墟西侧风貌不协调的建筑予以拆除,并延续既有建筑肌理进行复建,打造集菜场、活动中心、文创办公、主题展览、地下停车等多种功能于一体的古墟“第八坊”,形成沙井古墟的社区活力中心,成为新、老沙井人的精神堡垒(图8)。

图8 沙井古墟第八坊与下穿道路、轨道线路关系图

Fig.8 The relationship diagram between the Eighth Block, underpass, and rail line

资料来源:笔者自绘

挖掘文化内涵,树立文化品牌。规划以海洋文化、蚝文化为本底,面向打造“全球海洋中心城市公共活力视窗”的目标,构建集文化旅游、文化消费、文化创意和文化科技于一体的产品体系,引入国际数字娱乐、海洋科技、当代艺术等新业态。此外,结合华润万象产品系,提出“千年时光、万象沙井”的文化品牌定位,并围绕海洋元素、蚝元素进行标识系统、伴手礼、手绘地图等的设计与推广,塑造沙井的文化符号(图9)。

图9 沙井古墟第八坊概念设计图

Fig.9 Concept design of the Eighth Block in Shajing Ancient Market

资料来源:《宝安区沙井街道沙井大街片区重点城市更新单元规划》项目图纸

3.3.3 动态适配、系统强化,增强古墟的基础设施韧性

为应对沙井大街和蚝乡路两条规划主干道对历史风貌区造成割裂的问题,规划通过构建与规划区开发容量相匹配的古墟对外交通系统,确保古墟适应周边出行流量的变化。规划提出“红线让紫线”的基本原则,基于现有容量方案,保留现状蚝乡路和7m沙井大街的步行属性,通过“开发路—帝堂路—环镇路—下冲南路”干道围合,形成沙井古墟的交通屏蔽环;在中高容量方案下,保留现状蚝乡路,拓宽沙井大街至24m次干道,并采用分时段步行化管理办法;在高容量方案下,规划将蚝乡路在古墟段下沉,拓宽沙井大街至30m主干道,通过控制沙井大街两侧的建筑退线和街道界面,减少主干道对古墟风貌的影响(图10)。

图10 沙井大街及蚝乡路规划方案比选图

Fig.10 Scheme comparison diagram of Shajing Avenue and Haoxiang Road

资料来源:笔者自绘

为应对洪涝风险和消防隐患,规划延续历史上沙井“涌塘环抱”的环境格局,恢复陈氏宗祠东侧的风水塘,复明衙边涌、石岩渠暗渠,并与龙津涌连通。基于龙津涌的现状断面研究,规划提出“上层景观、下层排污”的双层河道修复方案。在消防安全上,适度拓宽历史七坊分界巷道至4~6m,形成主要消防通道;根据《历史保护建筑防火技术规程》(DB4401/T 109—2021),按照不超过20000m2的要求划定防火控制单元,布设水池、水缸、沙池、灭火器及消防栓箱等措施,以消除火灾隐患。同时,完善3km2范围内给排水、泵站、消防站、变电站等市政设施的布局,确保历史风貌区与城市系统互相衔接与融合。

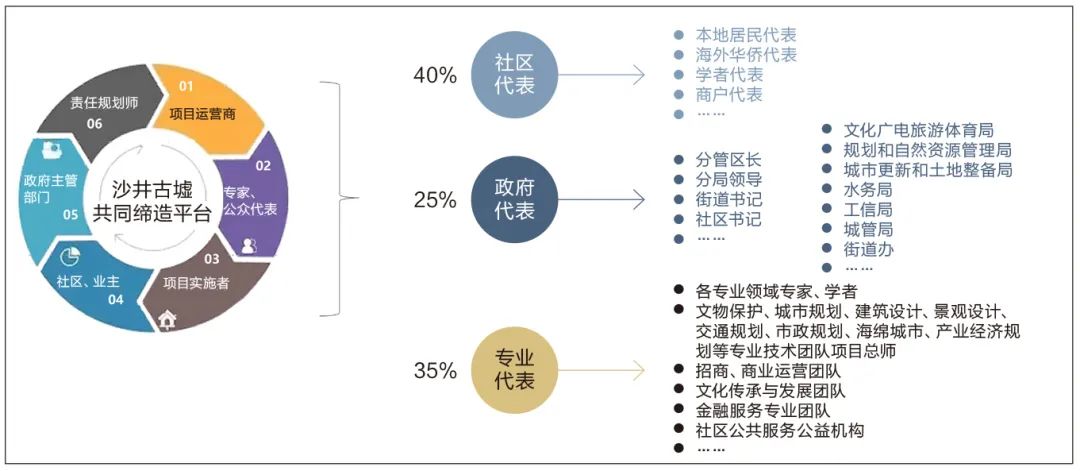

3.3.4 搭建平台、公众参与,加强古墟的制度韧性

为应对项目规划编制和利益协调过程中出现的问题,区政府牵头搭建“沙井古墟共同缔造平台”(图11),并成立专家库和工作领导小组。在公众参与上,通过培育社区规划师、组织学者研讨会、开展城市设计国际咨询等方式,吸纳国内外高校和专业技术团队建言献策。通过组织开展城市现场展、深港建筑双年展、金蚝美食文化节等活动,推广古墟文化。其中,由知名建筑师主持的“沙井古墟新生”试点改造项目获得多个国际大奖,已成为沙井新的文化地标。广泛而丰富的社会参与活动,不仅扩大了沙井古墟的文化影响力,提高了居民的社会自治能力,还增强了居民对社区的归属感和认同感。

图11 “沙井古墟共同缔造平台”组织结构图

Fig.11 Organization chart of co-creation platform for Shajing Ancient Market

资料来源:笔者自绘

04

结语

本文在“韧性更新”的理念下,将历史风貌区及其周边高度城市化地区作为一个整体进行系统性研究。一是通过形成“韧性更新联盟”,实现资金平衡,强化历史风貌区的经济韧性;二是通过完整保护和文化品牌塑造,强化历史风貌区的社会韧性;三是通过交通、市政、消防、地下空间等支撑体系建设,强化历史风貌区的基础设施韧性;四是通过引导各方力量,形成共同的行动目标,强化历史风貌区的制度韧性。当然,全国各地历史风貌区类型多元,其保护目标、发展需求和整治改造路径各不相同,未来应在现有实践的基础上不断深化理论和政策机制研究,形成既满足共性又适配个性的历史风貌区韧性更新体系。

立即订阅

立即订阅