最新文章

社会关系渐进式重构下的历史村镇保护与发展——以云南省大理白族自治州剑川县沙溪古镇为例

2025-07-30摘要

基于以人为本的保护与发展理念,在关注物质空间之外,历史村镇内在的社会关系保护愈发受到重视,社会关系的破碎或重构将带来对应空间的“空心化”、隔离或延续。云南省大理白族自治州沙溪古镇作为历史村镇保护与发展的典范,其“社会—空间”关系处于较为稳定的渐进式更新状态。文章以沙溪古镇为例,通过研究其社会关系模式变化的动因及阶段特征,提出四类互为递进叠加关系的保护效应:将历史村镇看作有机生命体,以制衡效应为基础,以协商与博弈来谋求诉求与利益的平衡,这一发展过程的渐进式变化促成容错效应,使古镇人群与空间融合共生。文章从社会关系有机更新与动态平衡视角,提出保护与发展的全域化联动、多元化自治和品质化管控路径与建议。

作 者

简海云 昆明市规划设计研究院有限公司副总经理,教授级高级工程师

彭 程 昆明市规划设计研究院有限公司副主任工程师,高级工程师

当前,历史村镇整体性保护内涵不仅聚焦物质空间的历史文化遗存,还将外延拓展至人、居民、生活等社会性要素,并实施法律、技术、管理等保障制度。随着各历史村镇不断被商业化及“网红化”,对物质空间所承载的社会关系的“社会性”保护得到较高的关注,诸多研究开始聚焦历史村镇的社会关系模式与保护发展策略,探究社会关系与物质空间的双重变化。

沙溪古镇于2007年被列入中国历史文化名镇,目前仍保持相对稳定的社会结构与空间格局,其保护与发展路径具有典型性与示范意义。从茶马古道唯一幸存的古集市,到世界濒危建筑遗产,再到今天中外闻名的中国历史文化名镇、文旅特色小镇,沙溪古镇的发展离不开外来助力的影响和开放式共融模式的推动。其在承接多样化资源的基础上,实现商业化发展与文化保护的相对良性平衡,社会结构处于较为稳定的渐进式更新状态,避免“空心化”与过度“网红化”的形成。因此,在其空间保护之外的社会治理及经济组织机制的渐进式变化,就具有较高的探讨和借鉴价值,能够为历史村镇的可持续保护提供路径启发。

01

文化旅游背景下历史村镇

社会关系模式重构

1.1 “社会—空间”的紧密相互作用

新型城镇化和城乡统筹发展为历史村镇带来社会经济环境的变迁,促成其由内而外及由外而内的社会结构变化,且与传统空间格局产生相互影响。基于对不同地域历史村镇的分析,现有研究针对其“社会—空间”关系提出不同时期和不同社会关系下空间格局的特征。本研究从空间上分别聚焦以镇域或行政村为尺度的区域型聚落空间的变迁特征,以及以单一自然村为范围的传统聚落及其内部空间结构与社会关系的探讨,总结其主要特征如下。

一是原生社会关系结构与传统聚落空间的形成。历史村镇空间的形成主要基于地域客观的自然空间结构、原生社会关系(地缘、业缘、志缘、血缘等社会群体)及文化共识(文化信仰与价值观念)等地域色彩鲜明的要素。这也是历史村镇空间格局的吸引力所在,形成了宏观区域性聚落分布与山水格局、中观聚落内部布局、微观建筑层面的功能和风貌等重要空间要素。

二是原生社会关系结构解体与“空心化”。随着生产力的不断提高,历史村镇在城镇化、工业化和现代化进程中出现人口外流,原有生产力与生产关系发生变化。“空心化”现象常见于尚未获得发展机遇的历史村镇中,表现在社会关系格局上即为传统聚落居民的血缘关系、地缘关系稳定性逐年降低,出现“空巢家庭”等情况,物质空间逐步衰败。

三是原生社会关系结构异化与空间隔离。相较于“空心化”的村镇,获得文旅发展机遇的历史村镇往往逐步表现出人群更替与社会结构异化等特征,在空间上呈现旅游商品高度聚集的“城中之城”等现象,传统文化与生活氛围逐渐被资本蚕食乃至取代。

1.2 传统村镇社会关系变化动因

由于城乡二元结构和经济发展“供需”关系在空间与社会机制上的诉求变化,历史村镇传统的社会关系变化具有不可逆转的趋势。它势必带来以本地乡民为主体的传统乡土社会关系演变,以及以多元主体为核心的力量介入与融合,使得传统以道德约束的、“稳定而缺乏变动”的血缘关系网络逐渐瓦解,朝着由不同群体组织、有相应准则约束的关系格局演变,形成多元主体参与的模式,多元利益关系也在博弈中寻求平衡与制衡。多元主体在博弈过程中形成了不同主体主导的模式。以原生社会关系主体——村集体及村民主导的“袁家村”模式,实现了村集体的高度秩序化自治,依靠“熟人”网络建立信任与组织,能够较好地维护原有的社会关系。而以外来主体运营为主导的模式多见于近年来规模化资本的发展,将本地乡民全部迁出,依靠专业化、企业化的运营来组织,能够整体地保护与更新空间,同时快速响应市场诉求。两种主体模式均处于较为极端的状态,缺乏内外社会关系的交融,往往存在利益冲突与对立、在地性保护缺位等潜在风险。

在长期共建、共治的基础上,“沙溪模式”形成内生动力与外来主体的相对平衡,从本土传统社会关系格局转向多元主体社会关系重构,是基于多元主体利益平衡与价值意识共建的一种长期渐进式变化模式。

02

沙溪古镇社会关系的渐进式重构与平衡

2.1 两次大事件促成沙溪古镇社会关系的形成

在沙溪古镇整个历史发展进程中,商贸的兴起和沙溪复兴工程国际合作的开展是其发展至今的两大重要契机(表1),在不同阶段奠定了沙溪古镇开放性发展模式与意识的基石。前者是沙溪古镇空间格局及多元文化形成的前提,后者为沙溪古镇传统格局的保护与可持续发展提供了动力和保障。

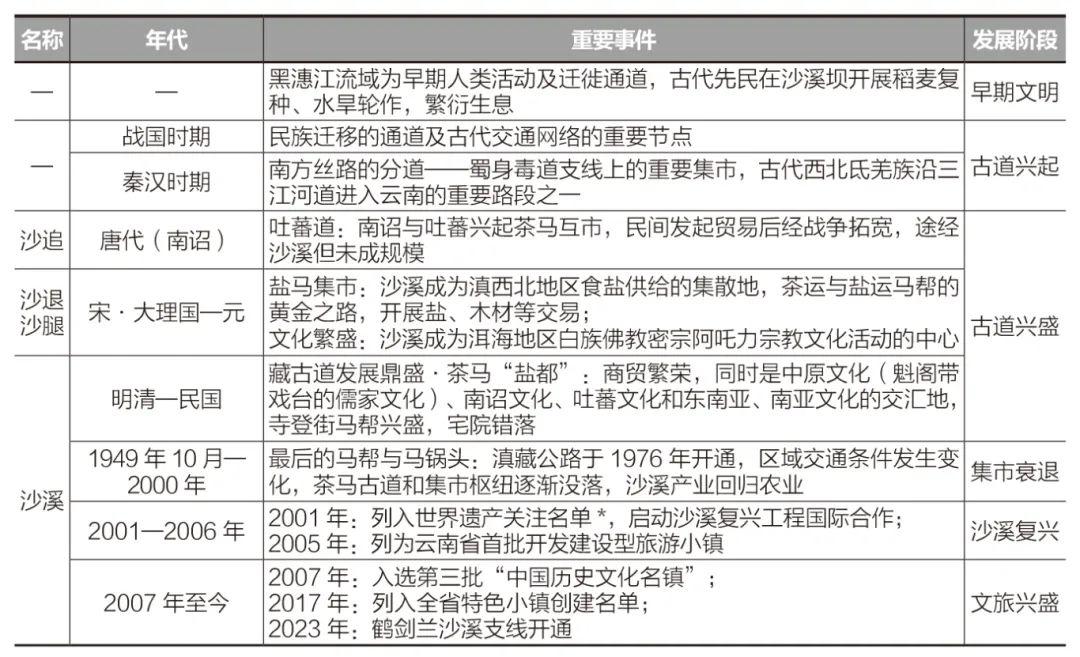

表1 沙溪历史文化名镇发展脉络

Tab.1 The development process of Shaxi historic and cultural town

注:*世界建筑文物保护基金会(World Monuments Fund,WMF)将沙溪古镇列入2002年世界文物关注计划(World Monuments Watch)。

资料来源:笔者自绘

基于这一开放式社会格局,不同社会主体间的关系潜移默化地发生渐进式重构,在不断沟通、博弈、妥协的过程中逐步达成平衡与共识,一定程度上避免了快速的项目式开发对原有社会系统和空间的破坏,促成了今天沙溪古镇渐进式保护与发展模式的形成。

2.1.1 古道集市时期的商业集贸重镇奠定发展基调

大区域商旅文化线路为沙溪古镇带来发展机遇。滇藏茶马古道兴起带来的文化与经济交流,奠定了沙溪古镇开放性发展的基础。沙溪古镇因明清时期盐运的发展而兴盛。此后,随着滇藏铁路建设和公路交通发展等区域交通条件的变化,马帮经济逐步没落,沙溪古镇逐渐沉寂。因此,古镇保留了沿袭千年的民俗传统和空间环境,成为“茶马古道上唯一幸存的集市”。区域商贸线路的兴盛使得各类文化在本区域加速融合,在镇域、镇区两个层面形成诸多资源。

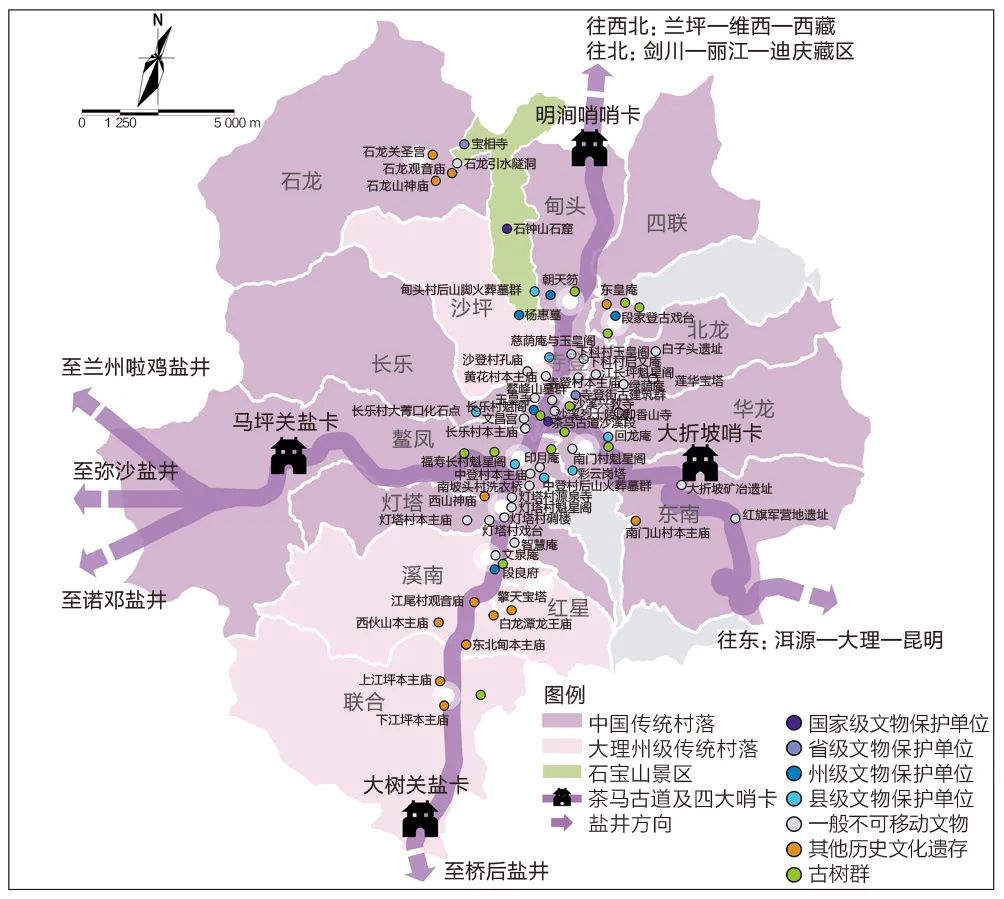

沙溪古镇是镇域多元文化与多样资源的集合(图1)。商贸的兴盛在镇域层面形成“大十字”格局,为镇域四个方向的茶马古道衔接起四大关哨与骨干道路,激活传统聚落的发展动力,孕育物质与非物质的文化资源。镇域共有14个传统村落,包括10个国家级传统村落和4个州级传统村落,均为以白族为主、汉彝等多民族聚居的传统聚落。因此,沙溪古镇被称为“白族文化宝库”,承载着包括国家级非物质文化遗产石宝山歌会在内的白族民俗及多元文化技艺。

图1 沙溪镇域“大十字”及镇域资源分布概况

Fig.1 The big cross-shaped pattern structure and historical resources distribution of the Shaxi township area

资料来源:笔者自绘

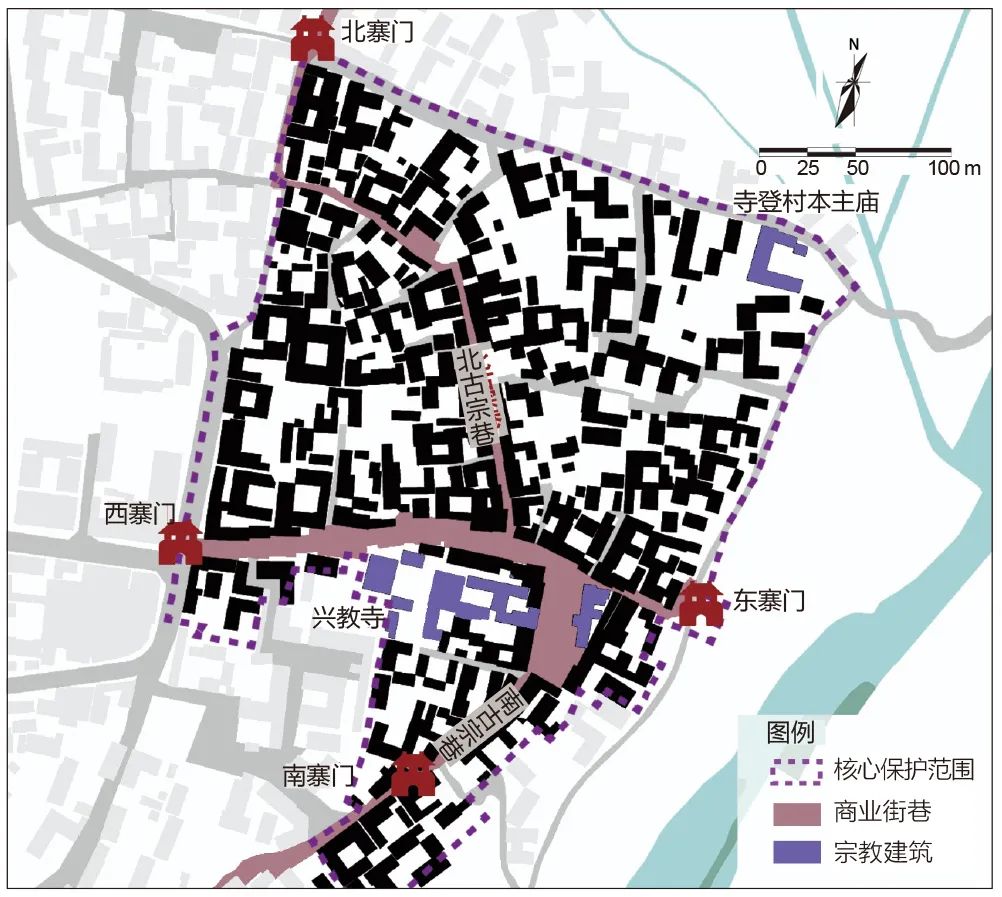

沙溪古镇是镇区代表性文化空间的展示窗口(图2)。对应镇域层面四大关卡的“大十字”格局,镇区层面形成四向“小十字”格局,即今天沙溪古镇的核心区。马帮盐运经四大盐卡关哨进入镇区后,分别经四个寨门及寺登街、南北古宗巷,到达商铺林立的集市中心。镇区集市作为资源交互汇总的核心,不论在哪一时期,都是社会关系结构更新迭代的先行区。

图2 沙溪镇区“小十字”格局

Fig.2 The small cross-shaped pattern structure within the Shaxi Ancient Town

资料来源:笔者自绘

2.1.2 沙溪复兴工程的发展机遇

2002年沙溪古镇列入世界建筑文物保护基金会(WMF)公布的“值得关注的100个世界濒危遗址名录”(100 Most Endangered Sites, 2002),由此拉开沙溪古镇复兴的序幕。瑞士联邦理工大学和中国剑川县人民政府联合发起“沙溪复兴工程国际合作”。在中国各级政府部门、瑞士发展合作署,以及多家国际慈善基金会的支持下,沙溪复兴工程分为前后六期,逐步实施。合作的重要共识是避免静态保护,旨在确立一种兼顾历史与发展的古镇复兴模式:空间上保持原有的格局与风貌,以镇区核心的四方街修复和古村落保护为重点,内容扩展至沙溪坝可持续发展、生态卫生、脱贫与地方文化保护及宣传等;在保护当地人民及与之相关的文化遗产、生产生活和田园生态的同时,适度发展文化旅游,并在整个行政区范围内形成以古镇为核心的“大沙溪”区域联动。

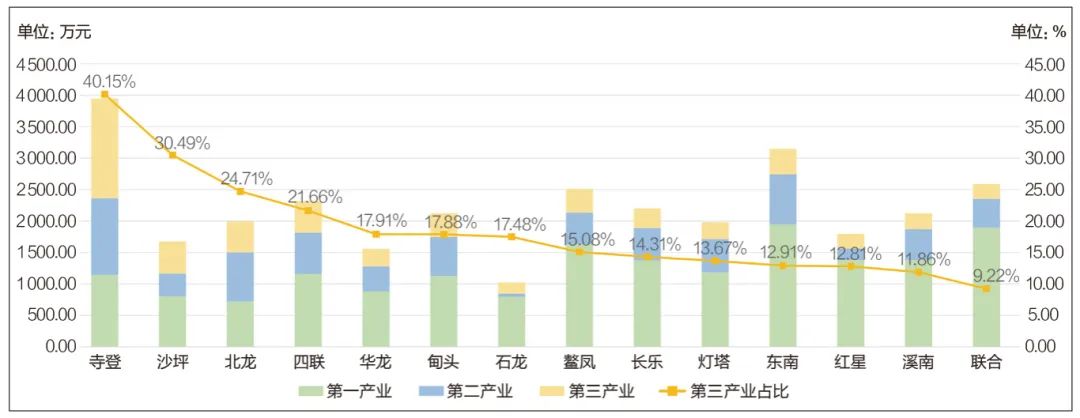

沙溪复兴工程基于国际平台的技术与资金帮扶,以及地方政府的协作支持,获得了非营利性的资金及技术支持,以及后续长期驻扎沙溪的驻村建筑师的专业协调跟进服务。这为沙溪古镇的全面复兴奠定了基础,从产业发展上为沙溪带来新的机遇。2017年,沙溪复兴工程的重点—寺登村的第三产业已达到其总产值的40.15%,同步辐射带动镇域产业发展格局,周边其余村落开始出现产业转型,邻近镇区且本身文化资源较为丰富的沙坪、北龙、四联、华龙等村落,以及邻近石宝山景区的石龙村等,均开启文旅发展的新阶段(图3)。

图3 2017年沙溪镇各村第三产业占比情况

Fig.3 The proportion of tertiary industry in each village of Shaxi in 2017

资料来源:沙溪镇农业经济报表

2.2 沙溪镇区空间特征与社会关系的渐进式重构

2.2.1 空间肌理延续背景下功能格局的变化

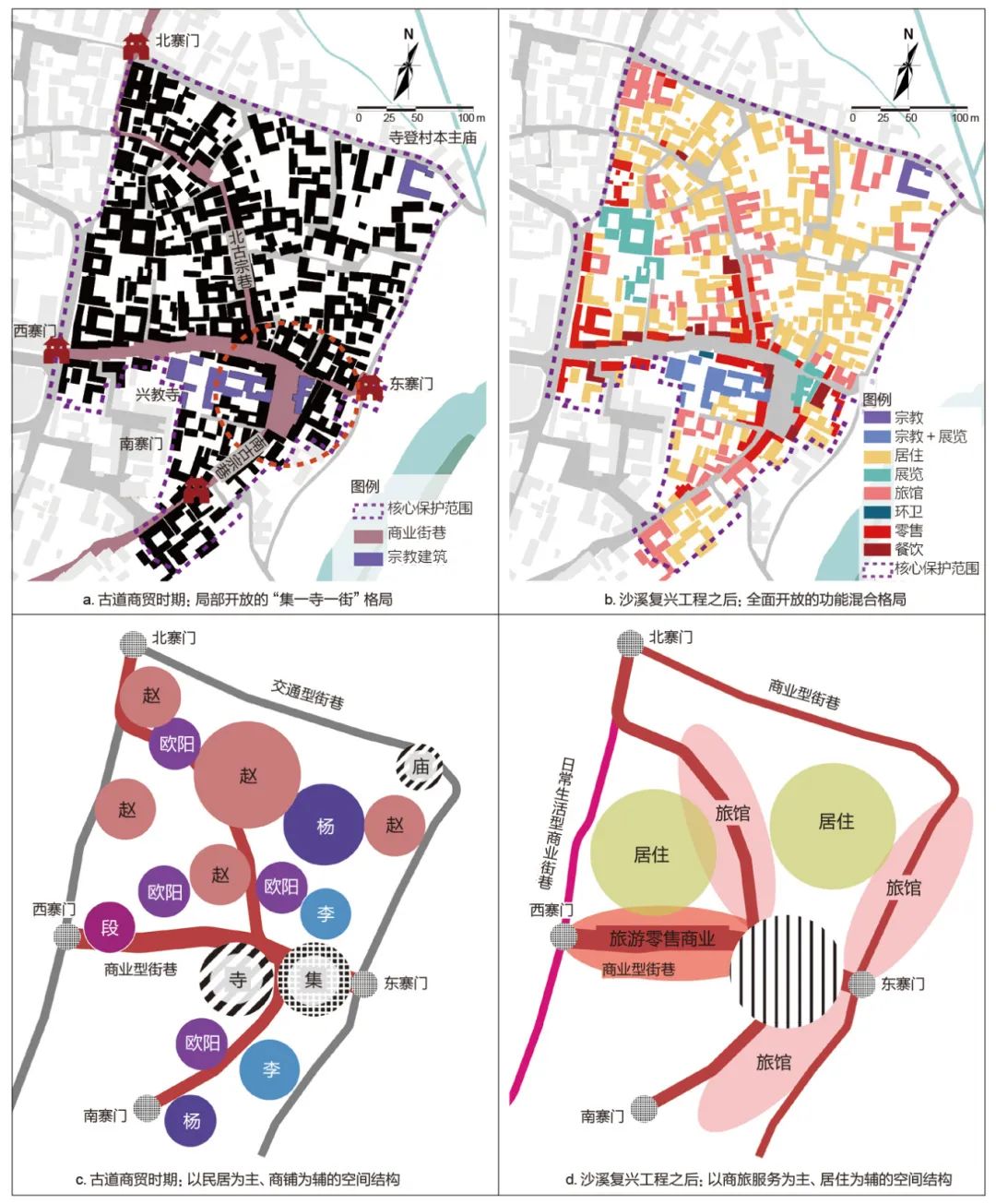

沙溪镇区的开放格局首先体现在其空间功能布局上。镇域的“镇—村”和镇区的“集—寺—街”关系是沙溪古镇长久以来发展形成的空间基础模式。镇区核心的“集—寺—街”格局在不同的发展时期,因社会关系与空间的相互作用,在功能上形成差异,反映出不同阶段、得到各方认同的社会关系维系原则,呈现出有秩序的渐进式演变,促使传统聚落社会结构向新型社会结构转变,体现了血缘、地缘和业缘关系之外的“事件、政策及规划”的持续助力。

在古道商贸时期,“兴教寺+集市”是重要的公共中心。“寺”服务于本土居民,承载着镇域乃至周边一定区域居民的民俗与宗教文化生活;“集”则更多地服务于对外商贸交流。因此,服务马帮的商铺和客栈主要围绕四方街集市广场空间并逐步沿十字形主街分布,其余区域仍以民居为主,马帮世家大院也在此。这一时期的镇区功能仍以本土居民的居住为主,镇区商贸交流与居住功能共存但相对隔离,形成局部开放格局(图4)。

图4 沙溪古镇核心区两个重要阶段的空间格局特征对比

Fig.4 Comparison of spatial pattern characteristics of two key phases in the core area of Shaxi Ancient Town

资料来源:笔者自绘

沙溪复兴工程针对具有代表性的资源进行修复更新,在保留原有空间和文化生活的基础上,注重公共环境的提升和未来可持续发展潜力的挖掘。复兴“集—寺—街”核心的戏台、兴教寺、重要民居及街巷,使之成为文化展示与体验的重要内容。原先沿主街的马帮客栈和商铺等,逐步通过官方或非官方渠道转变为今天的旅游型餐饮、零售服务空间,马帮世家大院(欧阳姓、赵姓等)也逐步收归公有。沙溪复兴工程启动后,古镇在保持原居住功能的同时,其旅居和客栈服务逐步由主街向相邻巷道延伸,镇区核心的空间格局并未发生结构性变化,仅在功能与人群方面发生演替,随之而来的发展更新更多体现了遵循沙溪复兴工程原则基础上不同主体的自主性。

2.2.2 沙溪古镇社会关系格局的渐进式演变

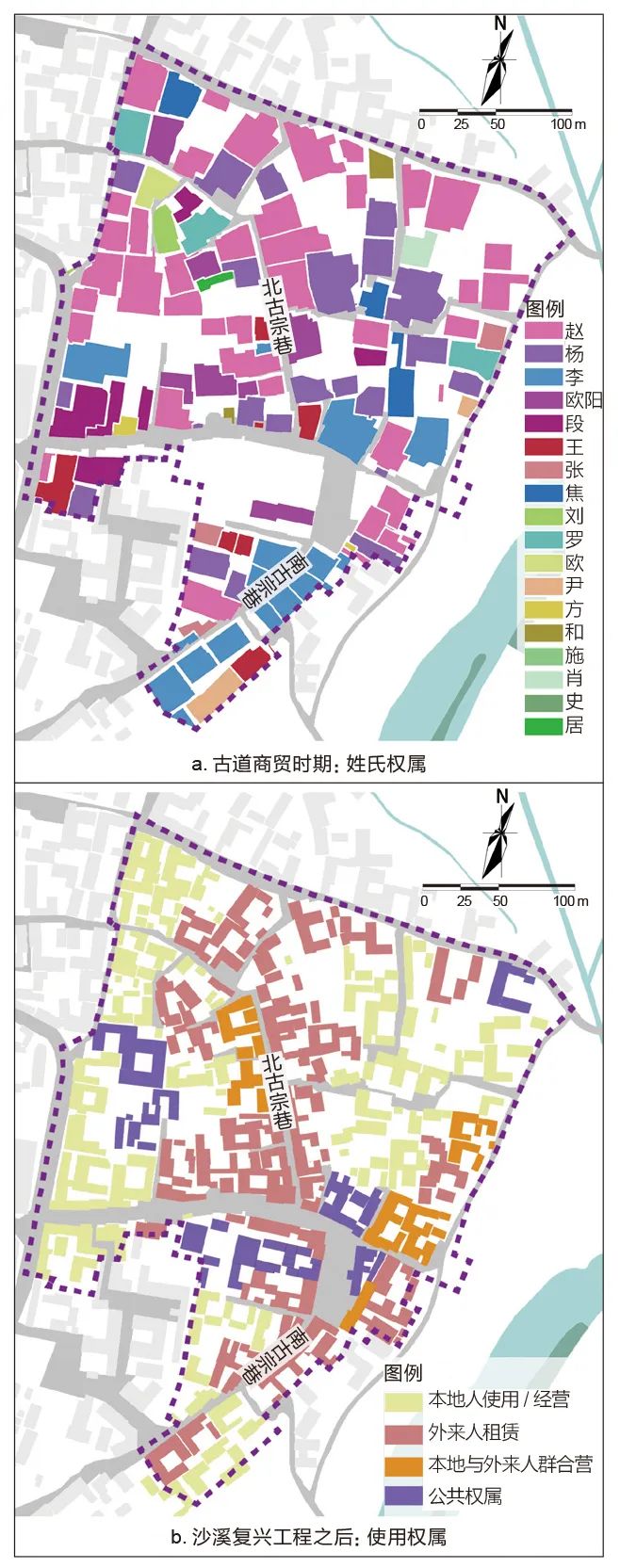

权属格局更能体现功能与人群转变的内在逻辑。基于商业价值与环境价值的市场倾向,以及不同主体间的合作机制,沙溪古镇形成围绕“寺登街+南、北古宗巷”的商铺出租或合作经营,而在旅游商业价值相对减弱的外围区域,仍保留大量的民居。这对于原有人群及社会关系的维护具有重大价值,是内外主体能够融合的基础,也体现了渐进式演变的重要特征(图5)。

图5 沙溪古镇核心区两个重要阶段的权属格局特征对比

Fig.5 Comparison of ownership pattern characteristics of two key phases in the core area of Shaxi Ancient Town

资料来源:笔者自绘

沙溪古镇原生社会关系结构的主体是本地居民(包括镇区居民及镇域其他村落居民)与茶马古道商贸人群,原生的社会关系活动涵盖本地的日常交易、交往服务及区域贸易服务。镇区寺登村居民的从业情况也逐步从传统农业转向贸易交换或提供商业服务。因此,权属格局特征为除主街、宗教建筑和集市等公共属性空间外,其余空间均为私有,表现为以家庭和家族为基础的姓氏权属。外来商贸人群对本土社会关系格局的影响,主要体现在公共空间的使用上。这一关系更多是血缘与地缘关系的集合(家庭—家族—邻里—街坊—村落),外来人群对本土社会关系的影响较小,表现为空间的局部开放。

沙溪复兴工程带来的渐进式社会关系格局,更多是基于本土资源利用和外来资源导入的平衡关系来构建,体现为使用权属,其核心是空间使用人群和功能的渐进式转变。公共权属的空间,即古道商贸时期的核心“集—寺—街”空间,以及已收归公有的大院民居,经过全面修复,是具有文化吸引力与发展竞争力的核心资源。私有权属空间则分为本地人经营使用、外来人群租赁,以及本地人与外来人群合作经营等方式,体现了外来资源的导入,外部人群逐渐在镇区空间发展上获取更多的话语权。

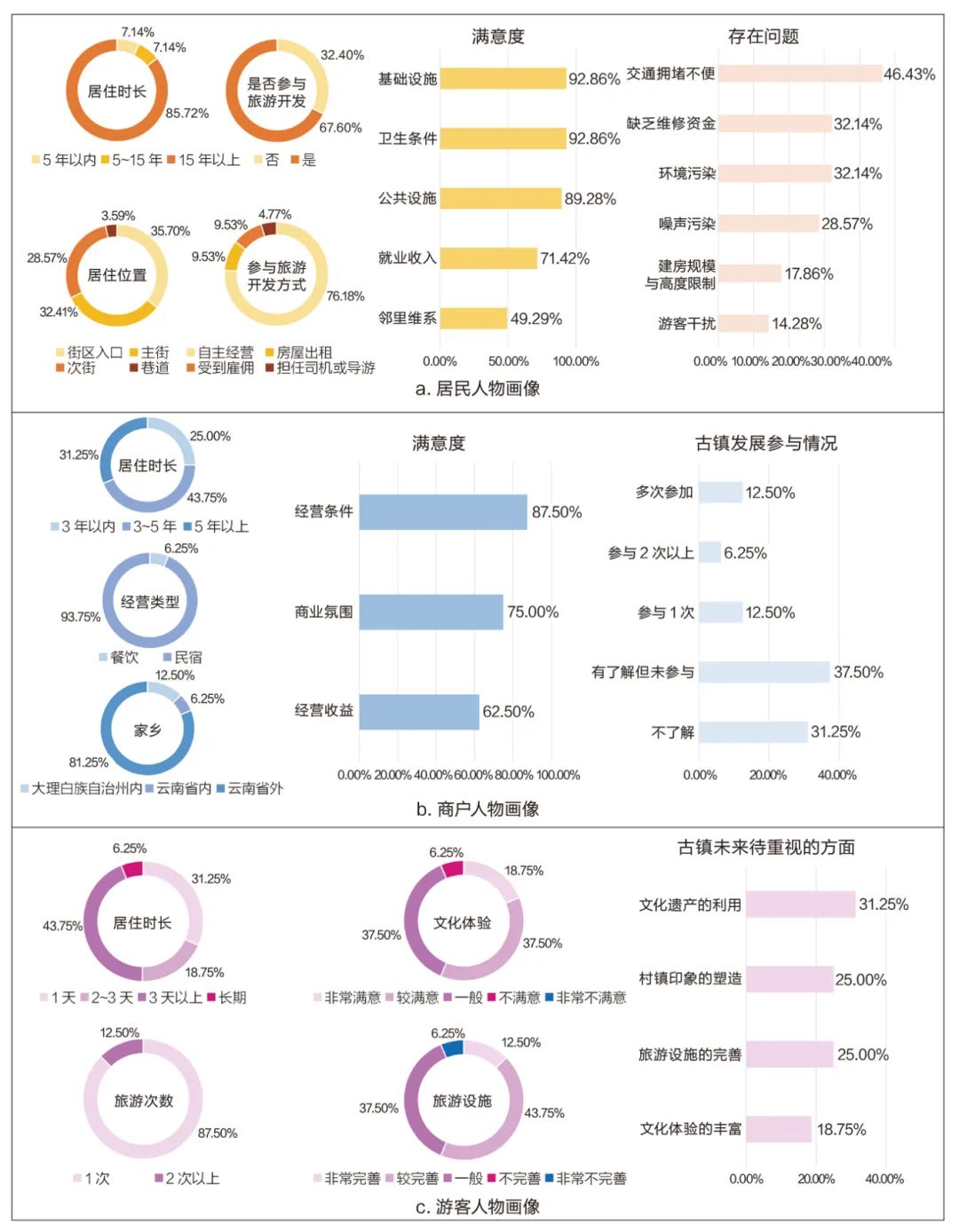

结合人物画像调查(图6),现阶段居民、商户和游客处于一种长期共存的平衡状态,本地乡民仍是重要的组成部分。大多数原住居民参与了镇区的旅游开发,并保持一定程度的自主经营及合作经营比例,面对外来资本有一定的抗冲击能力。

图6 沙溪复兴工程之后的人物画像

Fig.6 User profile following the implementation of the Shaxi revitalization project

注:2023年8月通过随机抽样调查的方式对沙溪古镇居民、商户、游客三类人群分别发放电子问卷,对沙溪古镇保护规划的认知度、参与度、满意度及人群基本情况进行统计分析。筛选剔除无效、质量较差的问卷,本次调研最终得到有效问卷60份。其中,针对居民的有效问卷为28份,针对商户的有效问卷为16份,针对游客的有效问卷为16份。

资料来源:笔者自绘

外来人员也有在地“长期化”的特征,表现为:居民中新增了通过租赁方式获得民居自住的“新居民”群体;商户中以经营可供自住的民宿为主,且经营年限达3年及以上者有75%;游客中居住3天以上的人群占比达43.75%,有6.25%的游客为长期旅居者。

本地乡民与外来人群在日常生活、经济活动和文化活动方面仍保持相对独立又存在交集的平衡关系。在这个过程中,发展条件伴随着原有社会关系的解体和新社会关系的形成而不断变化。本地居民显著地感受到邻里关系的变化,仅有不足一半的居民表示能够维系原有的交往人群及活动,并表达了对沙溪古镇近年来提升基础设施、卫生条件、公共设施和就业收入等方面措施的高度满意,但也表达了对因文旅发展引发污染、交通拥堵、建房诉求变化等问题的担忧。对于在地经营商户而言,目前的经营条件与商业氛围较好且同质竞争可控,经营收益能够得到保障。但对于游客而言,文化旅游的内容和体验还有待延伸与拓展。

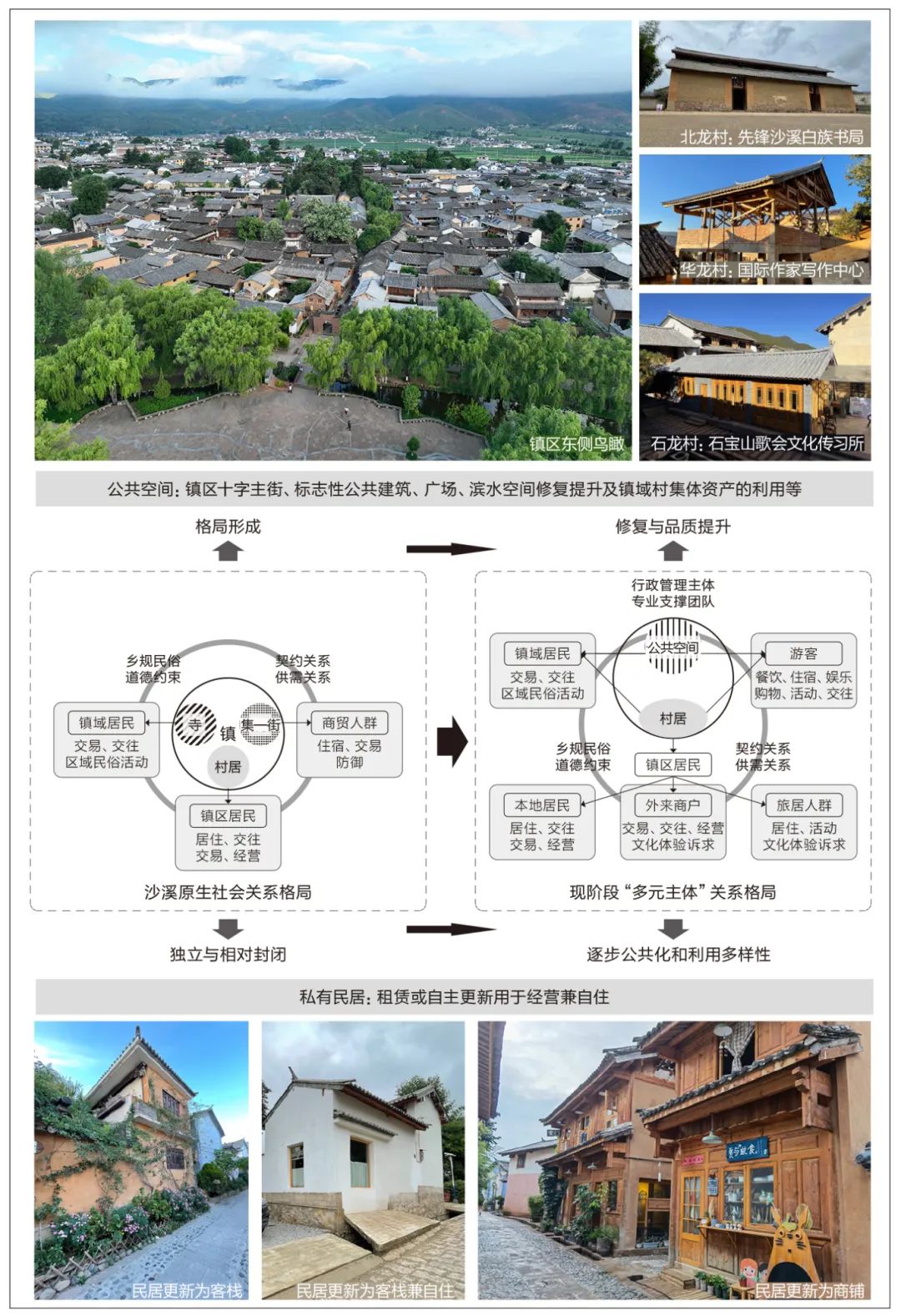

在沙溪古镇的原生社会关系中,本地居民是核心主体。受外来文化的影响,古镇发展形成了具有多元文化属性的宗教建筑,以及地区门户型的公共空间(古街、古桥和寨门等),奠定了镇区和镇域的空间结构。而本地居民的民居空间相较于公共建筑,从使用和文化属性上看仍为独立与相对封闭的,仅在建筑要素上体现出多民族与多元文化特征。在沙溪复兴工程启动后,社会关系转变为多元主体共同参与的关系格局(图7)。

图7 沙溪原生社会关系格局向“多元主体”关系格局的转变及其空间影响

Fig.7 The transition from the original social relationship structure of the Shaxi Ancient Town to a “multi-stakeholder” relationship structure and its spatial impact

资料来源:昆明市规划设计研究院有限公司《大理州剑川县沙溪历史文化名镇保护规划修编》项目组调研拍摄及笔者自绘

在新人群组成的社会关系中,资源利用和利益平衡是渐进式延续空间格局、保护并维系多元主体共存关系的关键。随着空间的开放和社会交往的不断加深,基于文旅诉求的“供需”体系逐步形成。多元主体包括外来商户和旅居人群(多样化的“草根”艺术家、创业者和游客)等具有代表性的个体,以及行政管理主体和专业支撑团队(驻村建筑师、相关规划团队、高校学者及非营利组织等群体),协助发挥重要的管理辅助作用。这一阶段,沙溪古镇的社会关系格局开放性变强,通过资源交换、空间利用及功能更新,本地居民与外来人群之间形成互动的供需关系。

从空间活动的典型性来看,多元主体对空间的影响,作用在不同权属性质的空间上。

首先,行政管理主体联合外部专业支撑团队,起到改善公共空间的示范作用。通过实施沙溪复兴工程和相关规划,古镇实现与官方资源的对接,率先对具有重要历史文化价值的空间资源进行修复和适度活化再利用,包括镇区十字主街、标志性公共建筑、广场及滨水空间等,为后续发展奠定基础。

其次,专业支撑团队对闲置集体资产等进行利用。拓展文化研究及博物展览等公共利益型功能,包括镇区茶马古道博物馆、镇域传统村落中北龙村先锋沙溪白族书局、华龙村国际作家写作中心、石龙村石宝山歌会文化传习所等,为周边传统村落提供发展契机。

最后,在沙溪复兴工程实施过程中,国内外专家、学者帮助政府部门制定管理办法等,形成保护与发展的共识。外来商业化资本对镇区空间并未造成过度侵蚀,而是形成局部、小规模、渐进式更新,在遵循沙溪整体风貌保护要求的基础上,保留更新改造的适度弹性。外来资本自主发展集市周边和主街区域,并逐步向镇区生活性区域和镇域其他村落延伸,与本地居民形成长期融合共居的关系。

总体而言,沙溪古镇经历了两次重要转型,从本地多民族、多元文化基因的形成,到现阶段多元主体的融合发展,形成具有历史积淀的空间本底和风貌整体较为协调的空间特征,在一定程度上增强了古镇在未来发展中对抗外部资本带来的各种潜在风险的能力。

2.2.3 文旅兴盛之后再度面临空间与社会关系格局的重构

沙溪文旅发展的兴盛带来从业及旅游人群的激增,随之,不同规模的商业资本使得镇区空间环境面临新的变化,目前较为平衡的社会关系结构将受到冲击。平衡打破后,必将给各方带来发展的新制约与管理协作的压力。

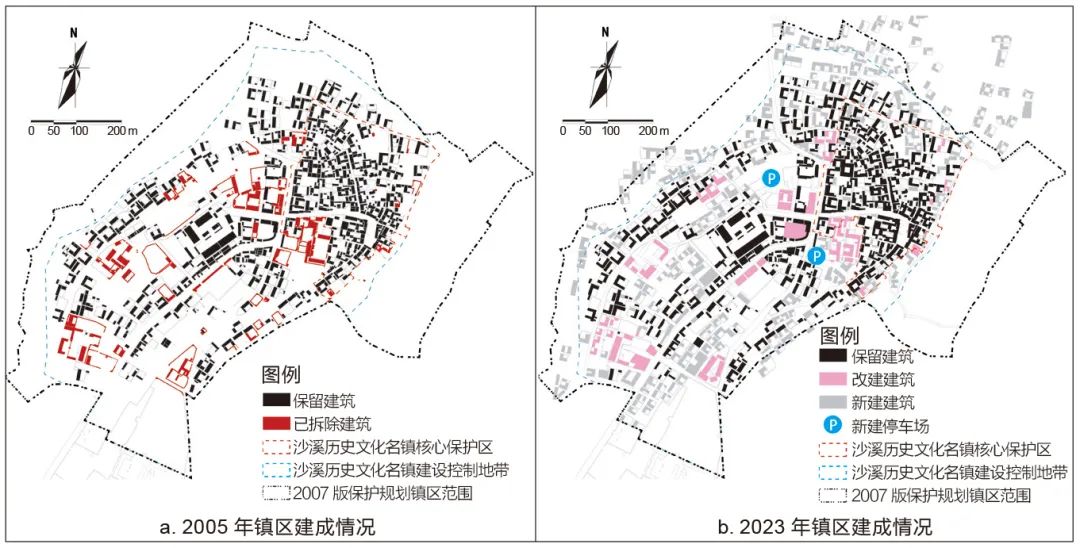

在镇区核心区范围内,开始有民居出现以经营为目的的翻新建设。由于游客激增,排污、噪声管理、交通组织等压力骤增,镇区空间规模及设施规模均难以承载人群的大幅度增加,同时,镇区空间整体向外扩张,突破原有建设控制地带的界线(图8),镇区北侧、西侧出现建设失序和空间破碎化现象。因此,沙溪古镇未来的保护与发展,需重视人群类别、空间规模及社会关系的进一步重构与转变,避免在空间层面和管理层面的发展失序,需延续有机更新的合理路径。

图8 沙溪历史文化名镇核心保护区及建设控制地带2005年与2023年建成情况对比

Fig.8 Comparison of the construction status of the core protection area and development control zone in Shaxi historic and cultural town between 2005 and 2023

资料来源:昆明市规划设计研究院有限公司《大理州剑川县沙溪历史文化名镇保护规划修编》

03

渐进式重构对沙溪保护整体效应的分析

良性的社会关系重构需要通过主体的多元化和彼此顺畅的沟通来实现,并通过相应的机制来平衡各主体间的诉求。建立原生社会关系有机更新的在地化机制,并使各主体间的权利、义务保持动态平衡,是沙溪古镇保护与发展至今较为成功的重要原因。

有别于整体搬迁的项目式快速建设对社会关系结构造成破坏,也有别于一成不变而错失发展契机,其新旧关系的有机融合达到平衡后,社会关系又在新的发展阶段不断面临再平衡和再重塑,如“有机生命体”般不断在发展中实现空间和社会关系的融合共生,实现非剧烈变动的冲突共存,降低不可挽回的风险。

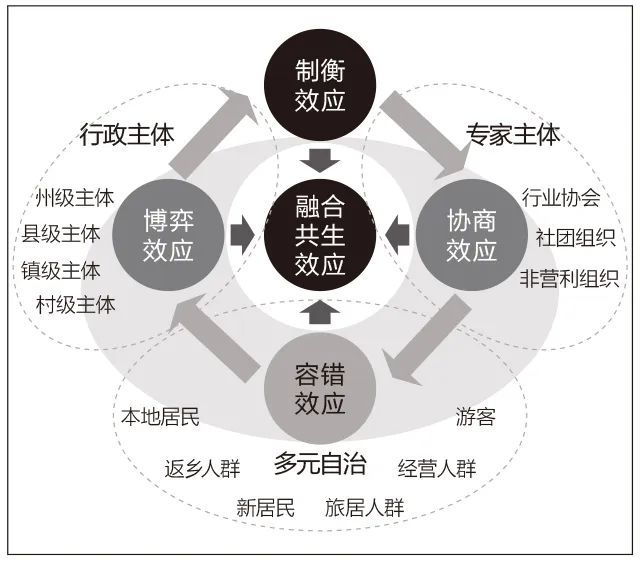

这是新旧融合的社会关系渐进式重建过程,也是形成多元主体社会关系共建原则的过程,这一过程存在递进叠合的多元效应(图9):基于以专业化和底线管控为核心的制衡效应,通过弹性的协商与博弈来谋求各方诉求与利益的平衡,这个过程中存在自适应的容错纠偏,从而逐步实现融合共生的目标。

图9 社会关系结构渐进式更新模式的效应

Fig.9 The effects of the progressive renewal model of social relation structure

资料来源:笔者自绘

3.1 制衡效应

制衡效应作为重要的出发点与落脚点,是达成融合共生的底线,用以维护根本的公共利益。制衡效应由刚性的法规制度和柔性的公序良俗、合约共识共同维持,通过行政主体和专家主体的组织得以实现,在空间上具象为保护与底线管控,在机制体制上体现为管控内容的执行力度和各主体对该内容的遵守程度。制衡效应的刚性管控要求需要严格坚守,并以柔性的多元、多层次的发展引导作为重要辅助,以保持发展活力,即协商、博弈与容错。随着历史村镇的发展,行政主体参与的层次逐渐深入基层,机制逐步细化,州县主体联动资源,而镇级和村级主体则真正参与保护与发展的细节管理及组织。

3.2 协商与博弈效应

协商与博弈效应为动态化的过程,关键在于各主体间正式与非正式的沟通,即对具体准入原则和机制的探讨;需要在守住底线的同时考虑主体间利益的平衡,包括行政主体、专家主体和其他多元主体间的协商,即博弈后达成共识。这是社会关系与空间保护渐进式重构的重要路径,以多元化主体与路径代替纯资本化的控制,在保持发展活力的同时,降低激进式推进造成的不可挽回破坏,主要通过多元主体间的组织对话来实现。目前社团组织、行业协会、非营利组织的效用和参与方式还有待规范与提升。

3.3 容错效应

多元自治的博弈与协商带来发展中较长时期的调控,以及空间上多种规模和形式的更新,能够降低试错成本并保留逐步试错纠偏的机会。对于历史村镇而言,渐进式的博弈与协商是一种条件和方法,涵盖对社会关系和空间格局的发展导向和开发进程,将历史村镇作为一个“有机生命体”来看待,同时保障不同规模与类型的资本具有合理且通畅的进驻路径。在沙溪古镇案例中,多元、不同规模的主体作出的行动及其带来的正面或负面影响,在一定程度上保障了历史村镇发展的多样性,在守住底线的同时挖掘更多的潜力,使得局部的负面效应得以试错修正。

3.4 融合共生效应

融合共生效应是动态平衡的阶段性结果,而非激烈的破旧立新,在各方协商一致且形成阶段性准则的基础上,能够达成社会关系的契约化共生,从而演变为有机共生。这是一个动态化的过程,随时受到协商与平衡效应的影响,通过一定时期的内生容错纠偏机制,达成较为理想的渐进式、螺旋上升的发展模式。

04

历史文化村镇保护与发展的

全域化路径与建议

随着沙溪古镇的发展,现行的发展逻辑、管理机制体系覆盖面还有待延伸。基于新的发展契机与诉求,原有的共生平衡关系将面临被打破的危机,风险包括由人群激增、商业化冲击造成的空间和社会关系网络层面的失序等。导致这类风险的主要矛盾在于制衡效应的不稳定,一方面新时期历史村镇的发展诉求发生变化;另一方面,目前尚未形成明晰且具有标准规范要求的协商与博弈路径。为稳固和形成新的融合共生关系,本文提出以下建议。

4.1 全域联动,强化联动辐射,避免失序

实现“大沙溪”全域化发展,拓展文旅空间有效供给,避免核心村镇受到集中冲击,通过全域复兴,支撑古镇核心区保护和实现乡村振兴。从局部到整体、从镇区到镇域、从单村到全域,实现高层次、全域联动的发展新模式,避免低层次镇区空间的集中、无序扩张。以空间联动为依托,将外围村落人群及资源纳入整体考量,并建立准入性明确的和规范性的协商与博弈机制体系,从而疏解镇区压力,同时构建一条规范化的管理与资源辐射路径。

4.2 多元化治理,强化多元主体共治、共生关系

通过政府机构正式组织与行业或技术机构等非正式组织的建立,明确管理部门职权与多元参与流程,同时进一步明晰“公”与“私”的组织体系,将是关注的重点。未来需强化社区自治,进一步以法治化手段促进和保护社会关系之间的良性平衡,稳固“制约”内容与管控手段,使群体原则与共识成为效用更强的准则。通过行业协会及其他相关组织来制订惩罚机制,以执行机构协同管理办法的治理体系,保护原有的社会共识,延续社会关系的有序更新。

4.3 品质化管控,强化地方主权,监督赋能

通过立法与社团监督赋能来平衡外部资本与市场的压力,强化地方主体发言权,保护自身特色与乡规民俗,避免过度“网红化”趋势,实现旅居生活化、体验全域化、生活场景化、场景生态化、设施便利化、对象全龄化、活动自主化、服务标准化。依据行业标准、规范,设定业态筛选与入驻门槛要求,打造满足现代人价值观、非封闭的“活态博物馆”,既能满足人们对“诗与远方”的向往,又能体现当地的人间烟火气。

05

结语

新时期,历史村镇的保护势必需要考量多元资源的交互及多元主体的参与,传统乡土熟人社会也将面临突破与解体重构,这一过程应避免一蹴而就的激进式“全面换血”。在物质空间之外,社会关系结构的维系和渐进式有机更新,以及与之相对应的治理模式建设,将能够有效促进历史村镇的保护与可持续发展。

立即订阅

立即订阅