最新文章

基于网络语义表征的历史城区空间活力动态模拟——以青岛市历史城区为例

2025-07-24摘要

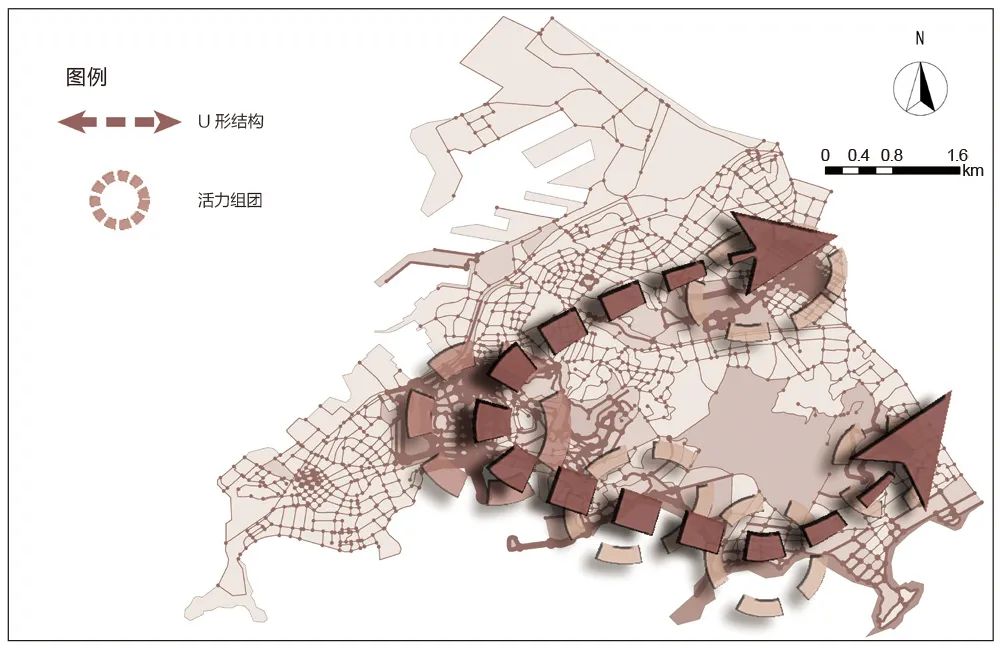

对历史城区空间活力进行动态模拟,研究其变化规律,对于该类区域的复兴与发展具有重要意义。文章探讨了现有空间活力研究方法的不足,提出增加扩散算法,以描述空间的邻接关系;提出基于网络语义表征与复杂网络模型的空间活力动态模拟方法,以青岛市历史城区为例进行实证研究;利用OLS方程分别检验空间活力与空间句法、算法调整前后路段边权与加权POI密度的关系,论证扩散算法对空间现象描述的可靠性。主要结论:第一,青岛市历史城区的空间活力现状呈南高北低、“一轴四组团”的结构,轴线位于南岸线,整体结构趋向“U”形并向西海岸、城区北部发展;第二,空间句法的选择度因素在历史城区空间活力分异中起到相对重要的作用,且较小感知范围内的空间结构对活力的影响更大;第三,经算法调整后的路段边权对加权POI密度更具有解释力,证明了算法的优势。

作 者

殷文博 青岛理工大学建筑与城乡规划学院硕士研究生

赵渺希 华南理工大学建筑学院城市规划系系主任、教授、博士生导师,亚热带建筑与城市科学全国重点实验室(通信作者)

历史城区承载着城市的历史文脉与各类功能,往往处在城市的心脏地带,对城市发展有着极为关键的影响,却常常面临空间活力不足的挑战。对城市活力进行动态模拟,可以更深入地理解城市的发展动力机制,并找寻导致不足的原因,研判未来的趋势,为此类地区的复兴与可持续开发提供更多理论支撑。空间活力是场所中因人的活动而表现出的生命力,其核心在于空间能够吸引人群聚集并促使各类活动发生。现阶段,学界的研究方法主要包括实地观察、签到数据、夜间灯光影像数据、兴趣点(Point of Interest,POI)数据和基于位置服务(Location Based services,LBS)大数据等,大致可以分为主观方法与客观方法。主观方法如实地观察、问卷调查等,具有较好的人文关怀,但耗时耗力,结果趋于静态并可能存在主观偏差;客观方法如夜间灯光影像数据、LBS大数据等,能够批量获取,但难以体现空间使用者的主观印象和感受。空间句法也常作为研究空间活力的手段,用以分析空间形成逻辑,或作为直接评价的依据之一。其以人体在真实环境中的尺度和感知范围为空间分割基础,并利用计算相对拓扑深度的方法,模拟整体和局部空间的结构。但它存在一定的缺陷,如有学者曾指出,越临近区域边界,其“边界效应”越严重。可以发现,此前研究较少涉及空间语义表征方法,且由于方法限制,缺少对空间活力的一致性动态模拟,这进一步制约了对城市历史街区建成环境的活化利用。

空间语义表征源自空间的功能性与符号化,体现了空间在人群中的认知、吸引力和需求,可以从中提取信息,作为活力的表现形式之一。空间语义表征起始于空间认知研究,由于个体对空间的认知存在一定的抽象性,需对其具象化后才能进一步研究。传统空间认知研究依赖个人对城市物理形态的直接体验,研究方式大多基于凯文·林奇(Kevin Lynch)的手绘地图法,在此基础上,有学者不断丰富深入,进一步通过地名表征,考察认知空间形态的差异。在通信技术的革新下,影音、网络社区等新型媒介材料成为连接个体与城市空间之间不可或缺的纽带,重新定义了城市环境的认知、活力表征模式。今天,人们越来越依赖网络获取空间信息,网络搜索与浏览数据能够客观地反映人们对某一地点的兴趣、频率。因此,这种语义表征可以作为空间活力的一种折射,它兼顾了主、客观研究方法的优势。同时,网络数据源具有云端存储性质,更易于进行时间序列研究,且研究者可以借由其每日更新的即时性,随时采集当前数据进行街道活力的动态观察模拟。

因此,本研究尝试利用网络搜索、浏览词频作为数据源,结合权重复杂网络模型反映城市空间活力的时空变化,并结合青岛市的实例,加深对历史城区空间活力结构演变的理解。

01

研究背景概况

1.1 研究范围与数据来源

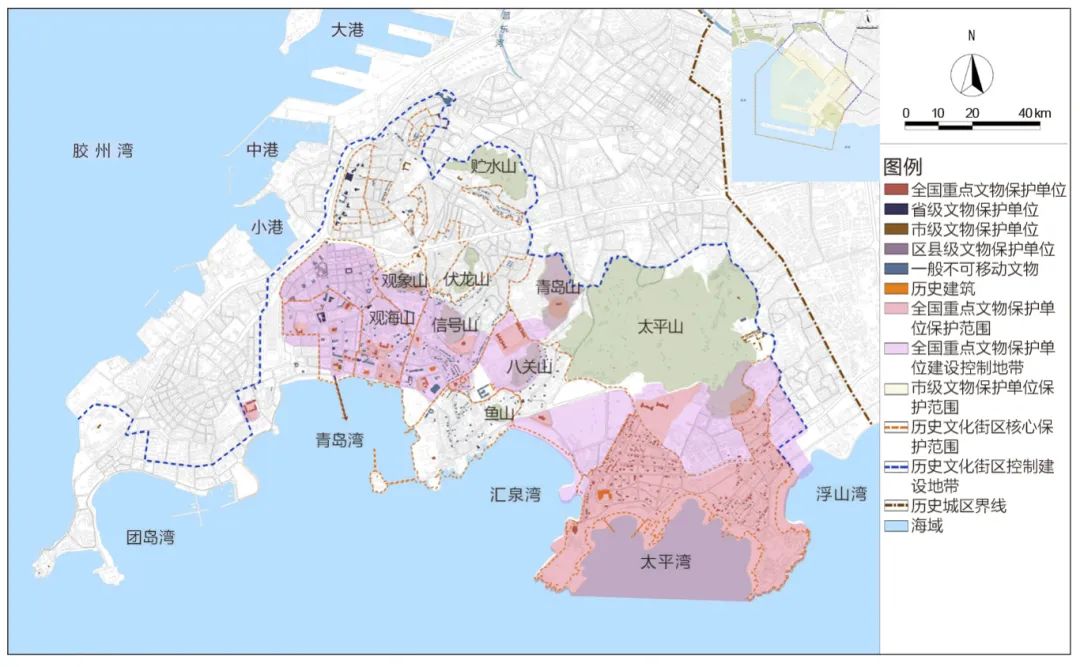

微信平台在中国具有极广泛的用户基础,微信指数能够统计反映关键词在某一时间段被搜索和浏览的关注度,因此选取其作为研究的主要数据来源。研究范围依据《青岛历史文化名城保护规划(2020—2035年)》(2021)中划定的历史城区范围确定(图1),通过Python工具搜索范围内所有街道、历史建筑、地标等重要城市节点中拥有足够热度而被收录的词条,并采集2021年4月22日—2024年5月15日的数据,构建词频表格,最终确认的意象地名有105条。POI是指一些与人们生活密切相关的实体点,如餐饮、购物、娱乐场所等,同样在高德地图中采集研究范围内2021年4月22日—2024年5月15日的POI数据。

图1 青岛市历史文化街区保护范围

Fig.1 Protection scope of Qingdao historic and cultural districts

资料来源:《青岛历史文化名城保护规划(2020—2035年)》

1.2 研究方法

随着街道网络研究的不断涌现,20世纪80年代的空间句法和2000年以后兴起的复杂网络均提供了街道活力的统计量。2015年以后,基于各类开源数据的算法进一步拓宽了城市街区活力的研究视野。

20世纪80年代,比尔 · 希列尔(Bill Hillier)基于视线感知原理提出空间句法,借助数学的图论工具量化分析空间关系,这是空间活力与城市街道结构系统研究的重大进步。在希列尔的空间句法体系中,整合度是衡量街道在空间中可达性的指标,选择度是衡量街道在空间中被选为最短路径频率的指标,代表其交通性质的强弱。

2000年以后,复杂网络也为城市街道系统研究提供了新视角。传统无权复杂网络系统忽视了真实世界具有的网络容量,在综合考量网络的节点强度、拓扑结构及连边的权重情况后,巴拉特(Barrat)等学者在2004年开发了第一个权重网络模型(BBV模型)。其推导构建步骤如下:引入节点连接度概念并推引至节点强度,假设节点i和节点j邻接,wij代表邻接边的边权;节点强度si即为节点i的所有相邻边权之和。计算公式如下:

后续每次加入新节点n,使该节点与此前m个节点相连,即新增m条边。按照权重优先选择连接节点,与原有节点i相接时,为便于运算,假设其只会影响i及相邻节点的边权值,δi为i节点新增流量,相邻边则继续按照wij的大小配给流量。式(2)描述了系统中权值的动态规则,即系统变化下边权的演化。

相较于空间句法、复杂网络对街道网络拓扑结构的高度抽象,在有限邻接的空间尺度中考虑街区活力更为实用。在历史城区保护或更新过程中,建筑遗产、节点的位置和数量往往是固定的(短时间内环境调整受限)。因此,必须更加着重考虑城市规划中蕴含的普遍原理:各街区受到邻近节点的影响,即溢出效应的外部性。尽管图论的拓扑网络被广泛应用于各种领域的城市研究,衍生出包括空间句法等一系列测度方法,但其理论的前提仍缺少城市网络特有的空间环境考量,对空间节点进行孤立统计,忽略了其地理上的外部性,这使得其研究结果与现实情况存在偏差。基于此,本研究并不简单地套用应用物理学的权重(加权)复杂网络统计量,而是依据城市研究领域的实际情况,结合个体寻路的邻近外部性因素,试图进行历史城区空间活力的动态过程建模。

空间活力的外部效应与多数空间要素邻近影响类似,即以空间邻接关系为基础,随网络距离衰减并向外扩散。因此,研究提出,利用复杂网络的邻接关系分配节点强度与道路边权,并通过迭代分配,使路径计算的结果考虑到节点、路段本体及周边邻接单位空间活力的衰减扩散影响。为便于计算,将其影响范围与衰减步数定为三个街区(三步),即迭代运算三次。

综上所述,本研究参照既有发明专利的开源数据及街道循环邻接原理,结合近年来其他空间量化研究方法,构建城市空间活力地图。首先针对研究范围进行词频采集与表格构建,并绘制底图,进行地名落点与属性连接。在复杂网络中,节点与边线是基本的构成要素,在城市中对应交叉口与路段。其次统计街区、道路词频量,分别将其平均分配至相邻交叉口,并求和汇总,可得交叉口词频量1。其中,道路词频量分配至交叉口的公式如下,街区词频量及下文的词频再分配可同理进行计算。

式中,si为i路口的道路词频量;wij为i路口与j路口相交的路段词频量,由道路单位长度词频量与路段几何长度计算得来;Xi为所有与i路口相连的路口集合。

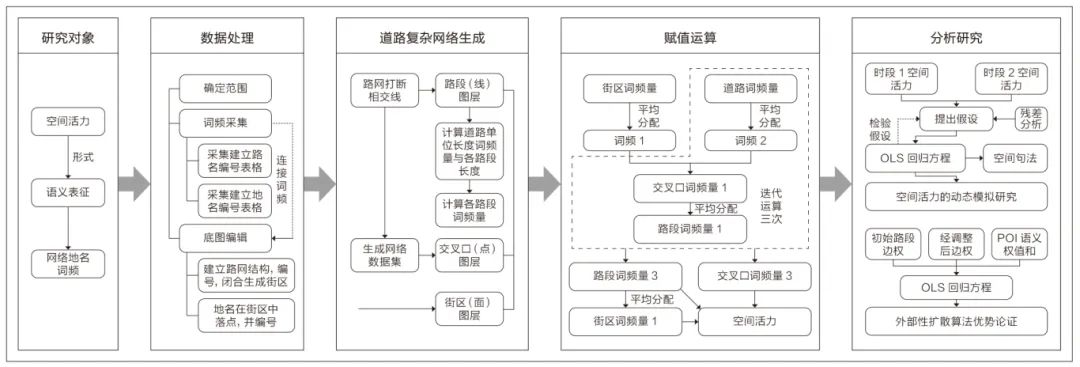

同理,将交叉口词频量1分配至相邻路段,并对同一路段涉及的交叉口求和,可得路段词频量1。重复“交叉口—路段—交叉口”的循环赋值运算三次,并利用路段赋值计算街区词频量最终结果。选择合适的图例分类系统,生成城市空间活力地图。通过OLS拟合与残差分析法,分析空间活力的时空分异及其发展趋势,并研究其与空间句法结构的异同。最后,验证算法调整前后道路边权与POI密度的关系,论证算法的优越性(图2)。

图2 研究技术路线

Fig.2 Technical route of the research

资料来源:笔者自绘

02

青岛市历史城区空间活力分异

2.1 青岛市历史城区空间活力现状模拟

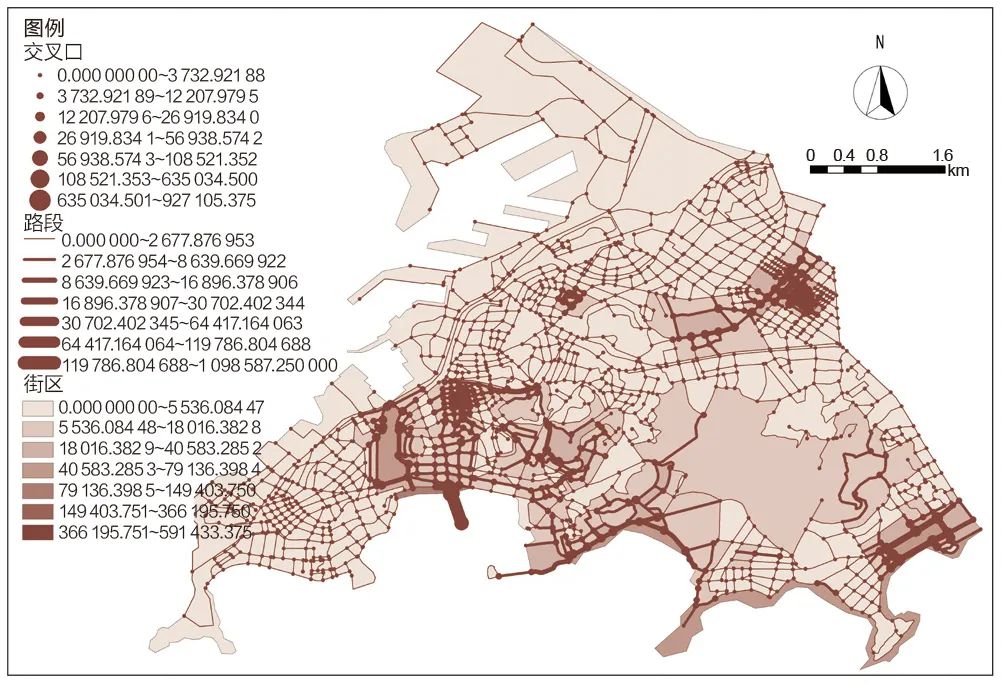

基于以上方法,生成近期青岛市历史城区空间活力地图。从整体格局来看(图3、图4),其空间活力呈现南高北低、以海岸线为轴的“一轴四组团”结构。其中,“青岛站—中山路”组团是研究区域内规模最大的活力组团,也是青岛历史城区活力的中心。组团中高活力区域主要位于青岛站、中山路沿线至栈桥。此外,“台东—登州路”组团是研究区域内规模较大的活力组团,同时是唯一一个游离于海岸线的大型组团,以台东步行街及青岛啤酒博物馆为核心,位于城区东北部。环汇泉湾组团、“八大关—太平角”组团是研究区域内规模较小的活力组团。环汇泉湾组团以莱阳路为轴,呈“S”形延伸;八大关的高活力区域位于组团南部与东、西两端,而中部、北部区域较低,太平角类似。

图3 2021年4月22日—2022年11月2日青岛市历史城区空间活力地图

Fig.3 Spatial vitality map of Qingdao’s historic urban area from 2021.4.22 to 2022.11.2

资料来源:笔者自绘

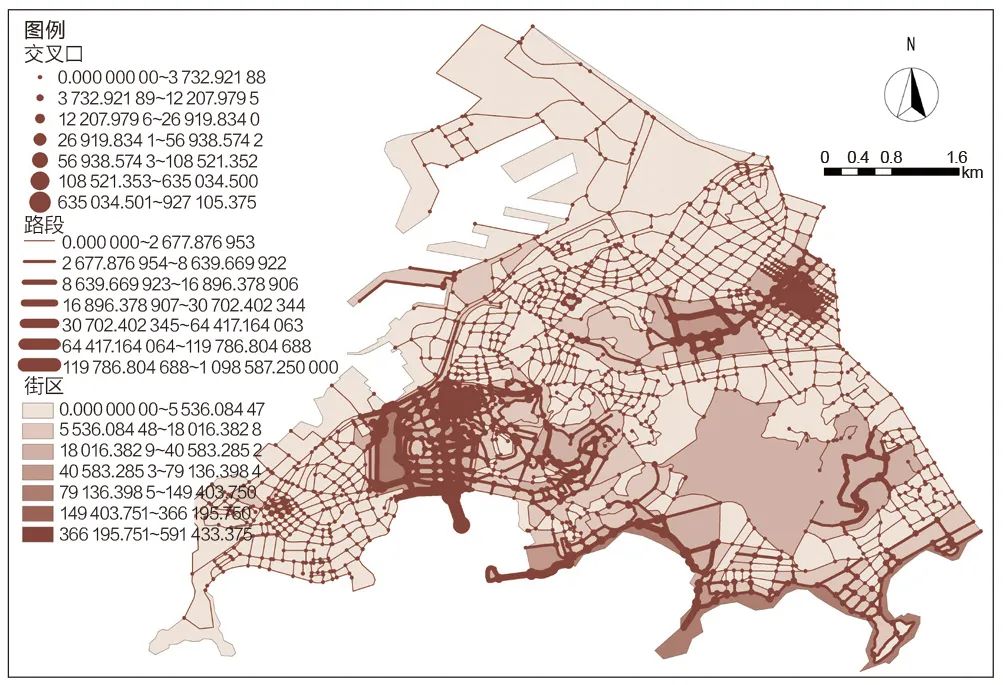

图4 2022年11月3日—2024年5月15日青岛市历史城区空间活力地图

Fig.4 Spatial vitality map of Qingdao’s historic urban area from 2022.11.3 to 2024.5.15

资料来源:笔者自绘

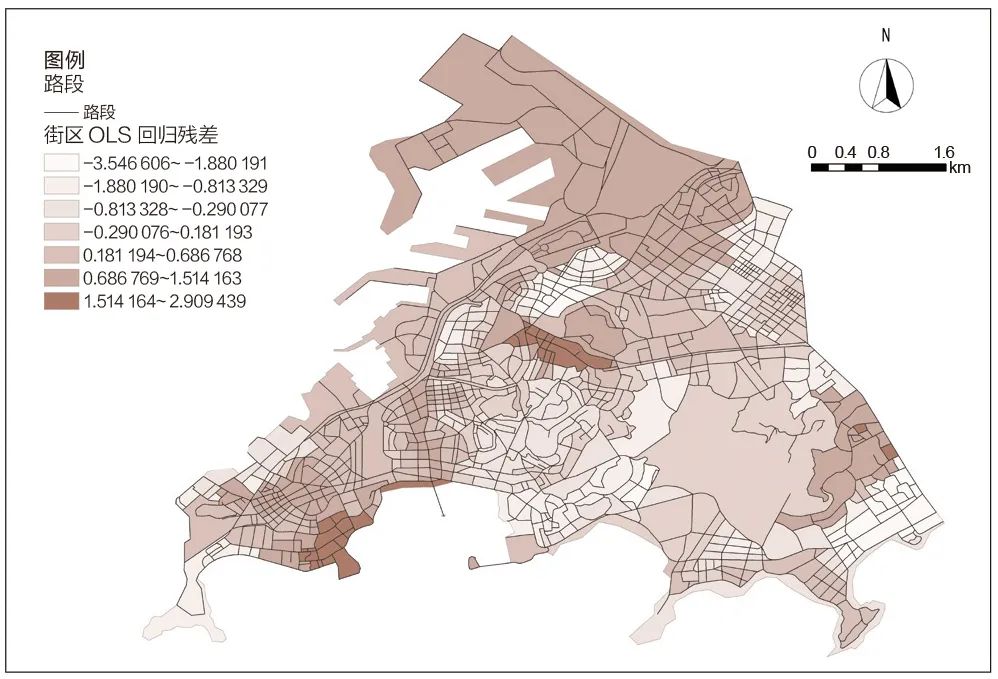

2.2 青岛市历史城区空间活力的动态模拟

通过对历史城区空间活力进行动态模拟,运用回归方程的残差比较方法来具化演化差异。OLS模型是常见的回归统计模型,其统计关系基于一个假设,即在整个研究区域内,因变量与自变量之间具有一定的统一线性关系。而在统计建模中,残差指观察到的数据与模型预测值之间的差异。通过除以标准误差来调整残差的尺度,异常值能更容易被识别(图5)。本文基于与OLS回归方程相同的假设,即青岛市历史城区空间活力随时间的变化具有一定的统一规律,进行时空变化研究。在此假设中,自变量与因变量为不同时段的空间活力,残差为模型中不服从模型预测的变异值。若残差大于零且越大,表明因变量的变化超预期;若残差小于零且越小,表明因变量的变化不及预期。为能更好地拟合,取其自然对数建立OLS回归方程,y=0.995x+0.718,p小于0.01,显著性检验通过,R2为0.979,表明方程拟合较佳。两者在对数尺度上呈一定线性关系,验证了研究假设的成立。

图5 两时段拟合标准化残差分布图

Fig.5 Distribution of fitted standardised residuals for two time periods

资料来源:笔者自绘

结合回归系数与现状可以看出,两个时段的空间活力显著增强,组团的形态与边界更加明显。活力提升明显的区域主要沿新冠高架路,从城区西侧青岛站附近向北延伸至青岛大港,而活力不及预期的区域主要位于中部、东部。除此之外,一些还未形成组团的区域逐渐成为不同组团核心间的缓冲区,如1919创意产业园、湛山寺、贮水山附近地段。这些区域逐渐连接起高活力组团间的“空白地带”,使得青岛市历史城区呈现从“一轴四组团”的单轴结构向东北向开口的双线路“U”形结构发展的趋势(图6),并由南岸线向西岸线、城区北部拓展。需要注意的是,尽管已经有了一定趋势,但城区西部、北部暂时未形成连贯的活力带,与南部海岸沿线地区尚有一定差距。

图6 青岛市历史城区空间活力的“U”形结构演变图

Fig.6 Evolution of spatial vitality of Qingdao's historic urban area in a “U”-shaped structure

资料来源:笔者自绘

03

空间活力研究方法的比较

3.1 历史城区空间活力与空间句法的作用机制

空间活力主要研究空间的使用状况与活动强度,空间句法则研究空间结构通过哪些方式影响活动分布,前者可以是空间认知的结果,而后者可以反映人们对城市真实空间进行认知的过程。通过拟合分析,可以研究两者之间的相互作用关系和潜在的一致性。取自然对数后建立OLS回归方程,其结果皆通过显著性检验,可以判断两者显著相关(表1)。从各方程的结果来看,整体均偏低,显示方程的解释力一般。其中,对空间活力影响最大的因素是局部选择度、全局选择度,其次为局部整合度、全局整合度。两个整合度指标均对空间活力起正面作用;在选择度指标中,全局选择度对空间活力起到有限的正面作用,局部选择度与空间活力呈一定负相关。从总体上看,在历史街区的空间活力及空间认知的形成中,道路“作为区域交通要道”带来的影响大于“可达性”带来的影响;局部感知范围内的空间拓扑结构对空间活力的影响大于广域结构。

表1 空间句法与空间活力OLS回归分析结果

Tab.1 OLS regression analysis results of spatial syntax and spatial vitality

注:因变量为近期空间活力;*表示p <0.05。

资料来源:笔者自绘

3.2 历史城区空间活力研究方法比较

市场条件下,POI密度(数量)可以在一定程度上反映空间对活动的吸引程度。郝新华等对北京市的研究证明,相较于空间句法指标,街道一定缓冲区内的POI密度往往是影响街道活力的主要因素之一。但POI密度数据具有相对滞后、静止的特征,不易于进行动态测度。在应用于历史城区等限制建设区域的分析时,许多区域如海滩、名山、寺庙等,虽然具有较高的热度,但因保护要求并不允许大面积地建设商业设施,对活力的表征存在一定失真。如张雨洋等在针对什刹海历史街区的空间活力关联测度实验中,就发现POI人气值的重要性远高于密度,单一的POI密度数据在这一类型的空间应用中具有一定的局限性。

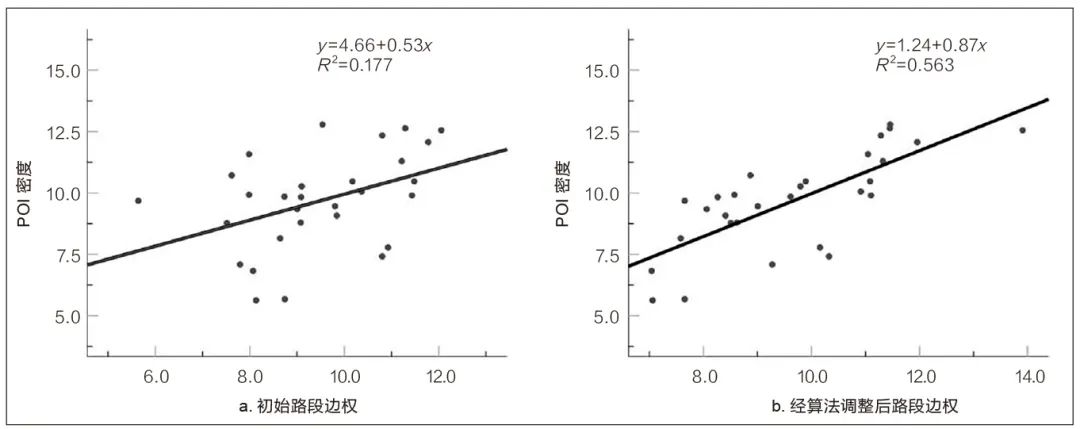

因此,汲取以往研究的经验,本文通过对POI密度进行微信指数加权的方式,试图结合各点人气程度,增强POI密度反映活力的时效性与可信度,并将算法调整前后的路段边权与POI密度进行拟合,比较对活力现象的解释能力,进一步论证算法优势。摘取研究范围内具有满足登录词条所需搜索量要求的POI的路段,共29条,同上文取对数后建立回归方程,计算得出p,且皆通过显著性检验,两个拟合方程成立。结合值可以发现,经算法调整后的回归方程拟合度具有明显优势(表2)。因此,本方法在历史城区的空间活力研究中具有相对可靠的优势,可以更好地以POI密度指标进行复证(图7)。

表2 POI密度与算法调整前后的路段边权OLS回归分析结果

Tab.2 OLS regression analysis results of POI density and road segment edge weight before and after algorithm adjustment

注:因变量 = POI权值总和;*表示p<0.05。

资料来源:笔者自绘

图7 POI密度与初始路段边权、经算法调整后路段边权相关拟合对数散点图

Fig.7 Fitted logarithmic scatter plot of POI density and initial edge weight of the road segment, and the algorithmically adjusted edge weight of the road segment

资料来源:笔者自绘

04

结论与讨论

空间活力的表现形式向来是该领域讨论的重点,无论何种表现方式,均离不开描述人群对目标空间的使用需求,即空间对活动的吸引力。除去不可控的因素,在空间认知的背景下,空间中活动吸引力的提升源于个体对其可达性、可见性和易识别性的感知。空间语义表征即从人的潜在意识视角,为空间活力提供一条寻找表达之路。

青岛的实证研究表明,其历史城区空间活力呈现“一轴四组团”的结构。结合历史数据可以发现,其由单一活力轴线南岸线,转为东北向开口的双线路“U”形结构。基于此,在未来的建设发展中,可保持南海岸主轴线优势,进一步发掘西侧岸线及城区北部资源潜力,减少双核心线路的活力断点、空白,使空间结构更加连贯,实现以线带面,促进历史城区活力振兴。经测算,相较于全局性、可达性,街道的局部性、流通性在历史城区的空间活力机制中起到更重要的作用。此外,对加权POI密度的解释中,本研究采用的扩散算法也具有更加稳定的优势。

既有技术在应用于空间活力研究时往往出现一定瓶颈,或难以适用大尺度研究,或指标反应迟滞、静态,或忽视城市空间的外部效应。而空间活力的动态模拟,需要研究方法具备即时性、可解释性特点。即时性要求数据源在短时段内可捕捉并呈现活力变化;可解释性要求研究方法既能较好地阐述城市空间活力的内涵、空间效应,又易于以客观的统一标准量化。鉴于此,融合以往研究方法的优势并进行技术更新就变得十分必要。从空间句法到复杂网络,由拓扑关系入手,对城市空间结构的描述促进了对空间活力的进一步解构,但其数学假设与城市空间的偏离应当得到重视并进行规避。后续研究中,可在此基础上进一步改善城市空间外部性效应的扩散算法,提升活力研究方法的可靠性;探讨空间活力在城市中的非强度表征,如活动行为的多样性、倾向性;在地名语义的基础上,可增加对社交媒体文本数据的情绪评价等细化认知手段。

立即订阅

立即订阅