最新文章

数字足迹支持下隐性历史空间感知识别方法研究——以苏州山塘街历史文化街区为例

2025-07-18摘要

隐性历史空间在保护、更新中具有重要价值,是城市更新的新兴活力点。文章首先总结隐性历史空间的内涵及其隐蔽性、附着性特征,然后基于空间感知方法,引入数字足迹作为支撑,建立隐性历史空间识别指标体系与识别方法,并以苏州山塘街历史文化街区(渡僧桥—北环路段)为例进行实证,最后基于研究成果提出更新策略,以期为隐性历史空间的活化利用提供新思路,并为未来历史文化遗产保护和历史城市更新工作提供新路径。

作 者

冯 艳 华东理工大学副教授

陈鹤恬 华东理工大学硕士研究生

01

隐性历史空间的内涵及特征

1.1 隐性历史空间的内涵

近年来,国家对历史空间保护提出系统化、整体性的要求,明确将历史空间保护纳入国土空间规划框架的任务与要求,城乡文化保护传承工作进入价值内涵拓展的新阶段。从价值认知视角看,文化保护工作从传统认知固有的历史价值转向由人类赋予的文化价值和社会价值。价值载体除物质要素如自然地形地貌和人工要素外,还包括非物质要素,如人类活动、文化生态,以及隐性的内在组织关联等。从遗产空间视角看,文化保护工作逐渐从单体保护扩展到保护其背景环境(Setting)范畴。因此,众多学者开始对“历史空间”进行研究。

历史空间包含历史资源及其周边可感知的整体环境,是一个与遗产保护有关的学术概念。因此,本文中的历史空间指包含法定遗产、具有价值的非法定遗产及其遗产价值辐射影响的全部区域。随着价值研究范畴的扩大,历史空间中除已有的显性部分外,原本不被关注的隐性历史空间也开始受到关注,形成显性、隐性历史空间共存、共生的状态。

隐性历史空间隐于环境、隐于生活、隐于记忆中,包含两种情况:一是历史空间中的遗产价值依托载体向外辐射,与自然环境和百姓生活融为一体,原有未被人们察觉的空间显现出来,进而出现显性历史空间外围的隐性历史空间,两者形成环绕的空间关系;二是历史空间中的价值载体为传说、故事等,或已消失的遗迹、古战场等,即使其价值载体为隐性要素,但在人们心中留存对该地区生活的记忆和感知,也构成隐性历史空间,形成与显性历史空间并列、临近的空间关系。因此,隐性历史空间与显性历史空间密切相关。隐性历史空间具有历史、生活双重价值,以及物质、社会双重属性,在城市更新中与百姓生活息息相关,是城市更新的新兴活力点。

1.2 隐性历史空间特征

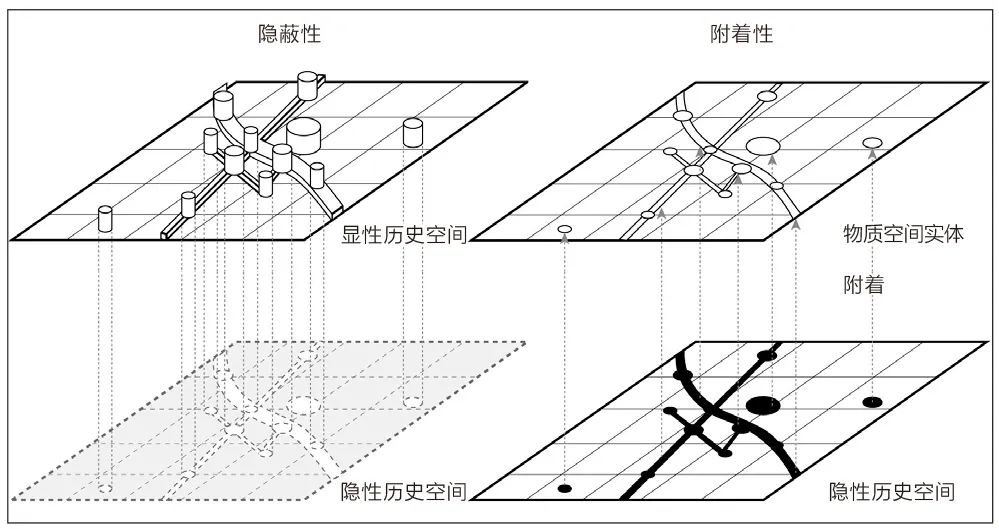

隐性历史空间特性不外显,因此不易被察觉,但其与周边自然、社会环境结合紧密,重要性突出。因此,隐性历史空间具有隐蔽性和附着性特征。

隐性历史空间位于城镇建成区及其边缘生活、生产氛围浓厚的区域,和周围自然、人工环境联系紧密。部分隐性历史空间尽管存在物质实体,但其隐蔽性导致它常被忽略,人们对此地物质空间的评价也不高。尽管如此,隐性历史空间仍然携带大量的历史信息,通常与老百姓的日常生活密切相关,承载更多的生活性历史信息。可见,隐性历史空间更新的难点不仅在于如何加深其在人们脑海中的印象,还在于如何提升人们对历史空间的感知与评价。

隐性历史空间与物质空间不可分割,具有附着性。隐性历史空间的形态也与物质空间紧密相连,可分为点状、线状和面状三种。隐性历史空间可以被感知,却因与日常生活结合紧密而难以划出清晰的界线。因此,可以从社会属性数据如情绪性数据来源入手,在保护历史空间的基础上增强人们的综合体验感(图1)。

图1 隐性历史空间特征示意图

Fig.1 Illustration of hidden historical spatial features

资料来源:笔者自绘

1.3 隐性历史空间识别

隐性历史空间的隐蔽性和附着性不仅体现了历史和生活的双重价值,也体现了历史文化遗产和人类价值的可持续性,具有重要的意义。由于隐性历史空间的特殊性,当前其更新面临的关键问题是空间范围无法准确识别。在城市更新过程中,若对此持续采取放之、任之的忽视态度,原本丰富的历史记忆和独特的历史风貌将荡然无存,与百姓生活密切相关的活力空间也随之消失。

隐性空间是心理上感受到的界限化的虚拟范围,虽不能直观地看到,但可以感知到。当前已有学者将特殊的地名、村名与空间分析相结合,在当下的空间中寻找历史空间格局,并借助空间感知理论,创新了历史空间识别方法。这为本文的研究提供了思路。隐性空间可被感知的特性,决定了应改变当前仅着眼于显性空间单一数据来源的研究方法,未来应借用新工具,实现更加全面的数据采集,形成对隐性历史空间的充分认知。

因此,本文以隐性历史空间识别为关键问题,在保护方面,以空间特征为指导,形成识别方法;在更新方面,以实践应用为目的,融入城市建设。借助相应工具展开识别方法研究,探讨隐性历史空间分布规律,提出隐性历史空间更新优化策略。

02

研究框架

2.1 研究路径

2.1.1 相关理论

空间感知是将客观的物质环境经由人的感知系统,结合主体的记忆与想象,转换为具有主观感性属性的氛围、情绪、态度和行为。空间感知是人对环境真实的、直接的、多元的、综合的感知体验。感知测度是研究人与历史空间互动关系的基本方法和直接途径。感知数据携带着感知对象的地理信息,能直接与空间关联,不仅为定量研究提供了便利,也为隐性历史空间的识别提供了理论借鉴。

相较于传统问卷量表与行为观察数据,数字足迹具有直观、感性、易获取、数据源丰富、信息延展度高等优点,可作为相关研究的有力支撑。数字足迹已经在历史文化名镇认知、古镇景观、空间价值潜力、公共活力测度等领域得到广泛应用,可弥补已有感知方法数据来源不足的缺陷。

2.1.2 框架形成

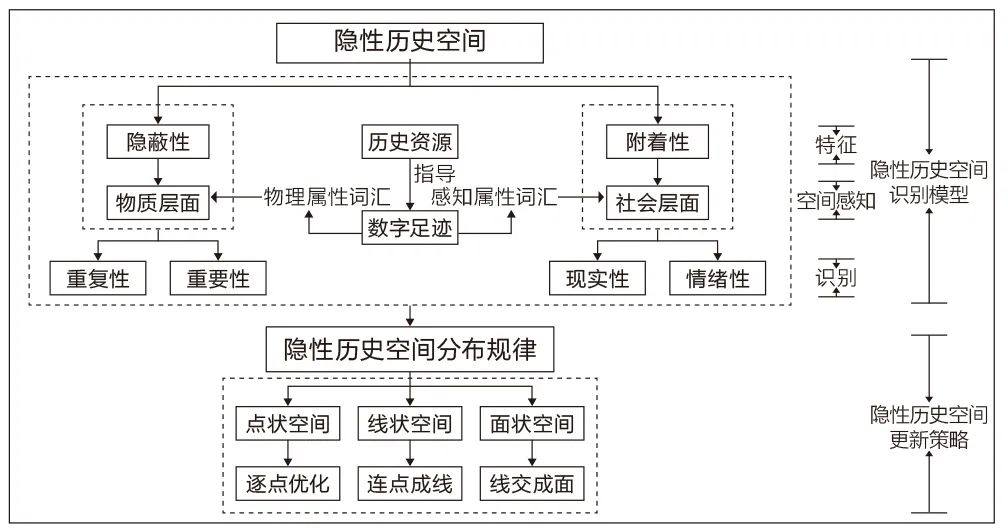

整体研究框架包括隐性历史空间识别模型和隐性历史空间更新策略两大板块,对应保护与更新两大核心内容(图2)。

图2 研究路径

Fig.2 Research approach

资料来源:笔者自绘

隐性历史空间识别模型为关键问题。在横向上,其可分为“特征—空间感知—识别”三个层面;在历史资源的指导下,引入数字足迹与空间感知层面对接,形成对研究的支撑。在纵向上,以隐性历史空间的隐蔽性、附着性特征为切入点,分两条纵线展开,将空间感知划分为物质和社会两个层面。依据数据来源,数字足迹可分为物理属性词汇和感知属性词汇。数字足迹与空间感知层面对接后,物质层面可分为重复性、重要性,社会层面可分为现实性和情绪性,以此为基础建立隐性历史空间的识别指标,形成隐性历史空间识别模型。

隐性历史空间更新策略主要是根据识别结果,总结点状、线状、面状隐性历史空间的分布规律,以城市更新实践应用为目标,从点、线、面三个维度,从历史和生活两个方面,提出“逐点优化、连点成线、线交成面”的更新策略。

2.2 识别方法

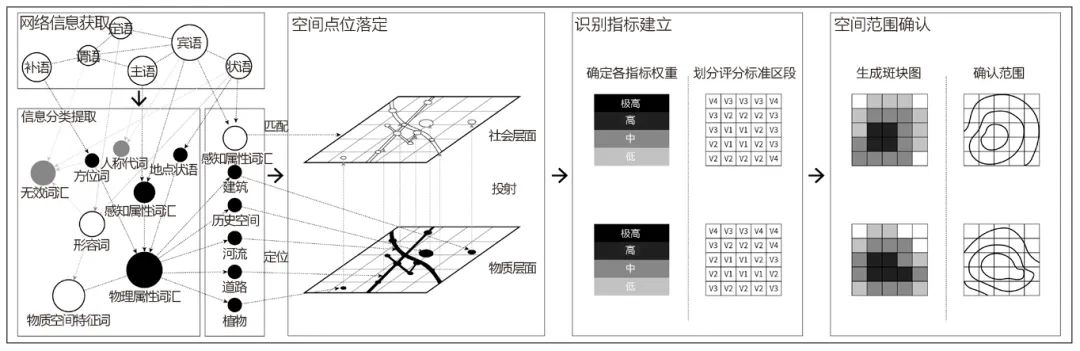

基于上文研究路径,按照“网络信息获取—信息分类提取—空间点位落定—识别指标建立—空间范围确认”五个步骤展开分析。其中较为关键的是基于数字足迹的网络信息获取和识别指标建立,下文逐一进行说明。

2.2.1 信息获取

在中文语法结构中,语句由各种句子成分组成,不同的句子成分由特定的词汇承担。首先,从语法的角度将获取自网络的文本信息拆解为主语、谓语、宾语、定语、状语、补语六大句子成分,并在其中分类提取物理属性词汇和感知属性词汇;其次,将物理属性词汇落点定位至物质空间网格中,根据原文本匹配对应的感知属性词汇并将其投射至社会空间网格中,实现社会感知与物质实体的匹配;再次,建立识别指标,确定各指标权重,划分评分标准区段;最后,根据各指标赋值打分,将分值定位在相关空间网格界面中,借助ArcGIS生成斑块图,进而形成热力图,确定隐性历史空间的范围(图3)。

图3 空间感知分析框架

Fig.3 Spatial perception analysis framework

资料来源:笔者自绘

选择小红书和微博两大社交媒体平台作为数据采集源,根据不同研究项目的特性,限定数据采集的时间段,从历史文化、风土人情等方面入手确定关键词,通过“后羿采集器”采集相关页面的文字数据,并整合成文字数据,作为初始数据库。由于初始数据库存在大量的噪声数据,因此应从语法角度拆解文本,过滤无实际意义的数量词、语气词等,形成新的数据库。利用ArcGIS生成可以覆盖研究范围的网格系统,根据实际情况和研究需求确定网格尺寸,并为每个网格进行编号。随后将新数据导入NVivo,用微词云辅助进行数据编码及信息分类提取。

2.2.2 识别指标

本研究采用“目标层—准则层—标准层—指标层”作为识别指标的四个层次。其中,“隐性历史空间识别”为目标层,物质层面与社会层面为两个评估准则,以物质本体和空间感知的特性为标准,并基于对网络数据的社会评估及游客主观感受选取与确定指标。使用AHP(层次分析法),确定指标层内各项指标的权重,建立隐性历史空间识别指标,并根据每项指标的特性进行量化。

根据城乡规划、建筑学、文物保护专家对苏州山塘街历史文化街区(渡僧桥—北环路段)历史价值识别指标体系的标度评分结果,在SPSSAU中进行AHP计算,得到苏州山塘街历史文化街区历史空间识别指标准则层、标准层、指标层三个层次的权重赋值。

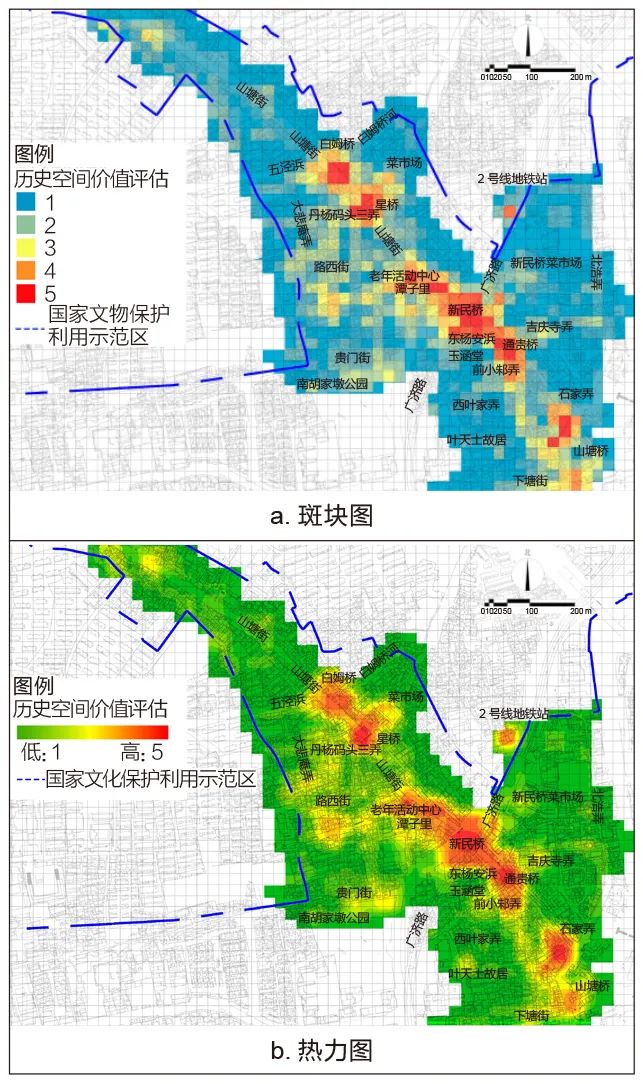

基于权重,对各项识别指标量化评估结果进行加权计算,得出各网格对应的综合分数,生成隐性历史空间分布斑块图。使用反距离权重法进行插值分析,生成隐性历史空间分布热力图。在数据收集、指标确定、指标权重等全过程分析中,应充分考虑已有历史资源的价值。下文以苏州山塘街历史文化街区(渡僧桥—北环路段)为例进行具体阐述。

03

苏州山塘街历史文化街区的实证研究

3.1 案例街区历史资源整理

本次实证研究地块是位于江苏省苏州市姑苏区国家文物保护利用示范区中的山塘街历史文化街区(渡僧桥—北环路段)。山塘街历史文化街区为国家级历史文化街区,以山塘街为核心。唐宝历元年(825年),大诗人白居易来到苏州担任刺史,组织民工疏通山塘河并因势拓展了河堤,开辟车马通行之道,后逐渐发展成为如今的山塘街。该街区在唐代首次获得发展,在明清时期再现空前繁华,后因清军败退而衰败,在近现代再度复苏。它积淀千年且保有丰富的各级文物古迹、历史建筑和非物质文化遗产。研究地块内共有1处省级文物保护单位、2处市级文物保护单位、8处市级控制保护建筑和9处其他古迹,包含古桥、祠堂、名人住宅等多种类型的历史古迹(图4)。此外,还包括许多故事和街巷传说,具有独特的地方记忆。

图4 历史资源分布示意图

Fig.4 Schematic diagram of historical resources distribution

资料来源:笔者自绘

研究范围西至桐泾北路,东至外城河,北至北环快速路,南至上塘街。研究地块紧贴山塘河,呈河街并行的格局,以居住用地为主,商业用地为辅,且含有少量混合用地。下文将以地块内的历史资源为指导,利用数字足迹开展实证研究。

3.2 数字足迹数据解析

3.2.1 数据整理

本研究主要采集微博和小红书两大平台用户在2022年7月—2023年7月发布的相关文字信息,确定关键词后限定采集条件,剔除冗余内容,形成初始数据库。依据研究框架,使用NVivo及微词云,从语法角度拆解文本,进行分析清洗,过滤得到总计38885个字的文本数据。由于片区内多狭窄小巷,最终将ArcGIS中的网格尺寸确定为25m×25m,共计生成2684个网格。

3.2.2 编码整合

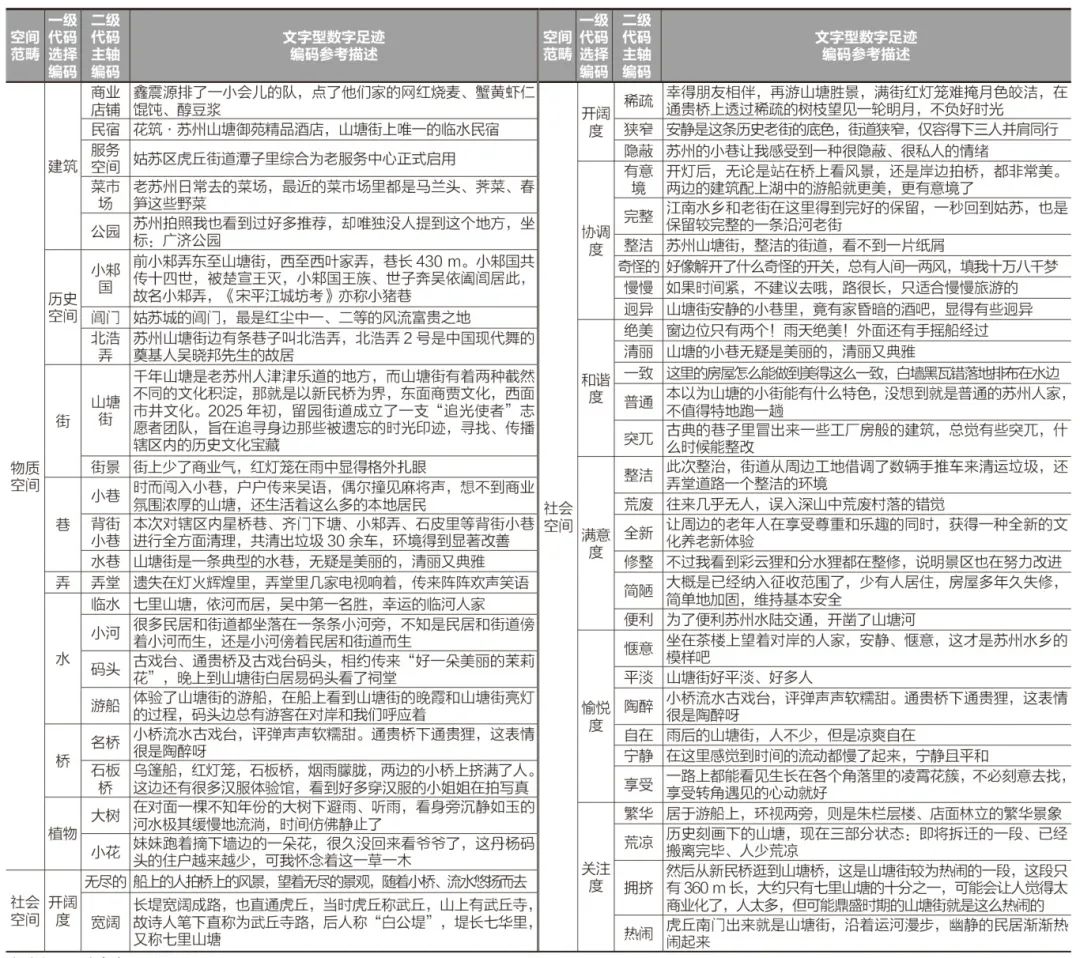

将文本数据拆解成物理属性词汇和感知属性词汇,分析得到543个涉及研究地块的原始文本节点,整合后得到22类物质描写对象和35类感知描写对象,归类后得到8个物质空间范畴和6个感知空间范畴(表1)。

表1 物质空间和社会空间要素编码

Tab.1 Encoding of physical and social spatial elements

3.2.3指标量化

资料来源:笔者自绘

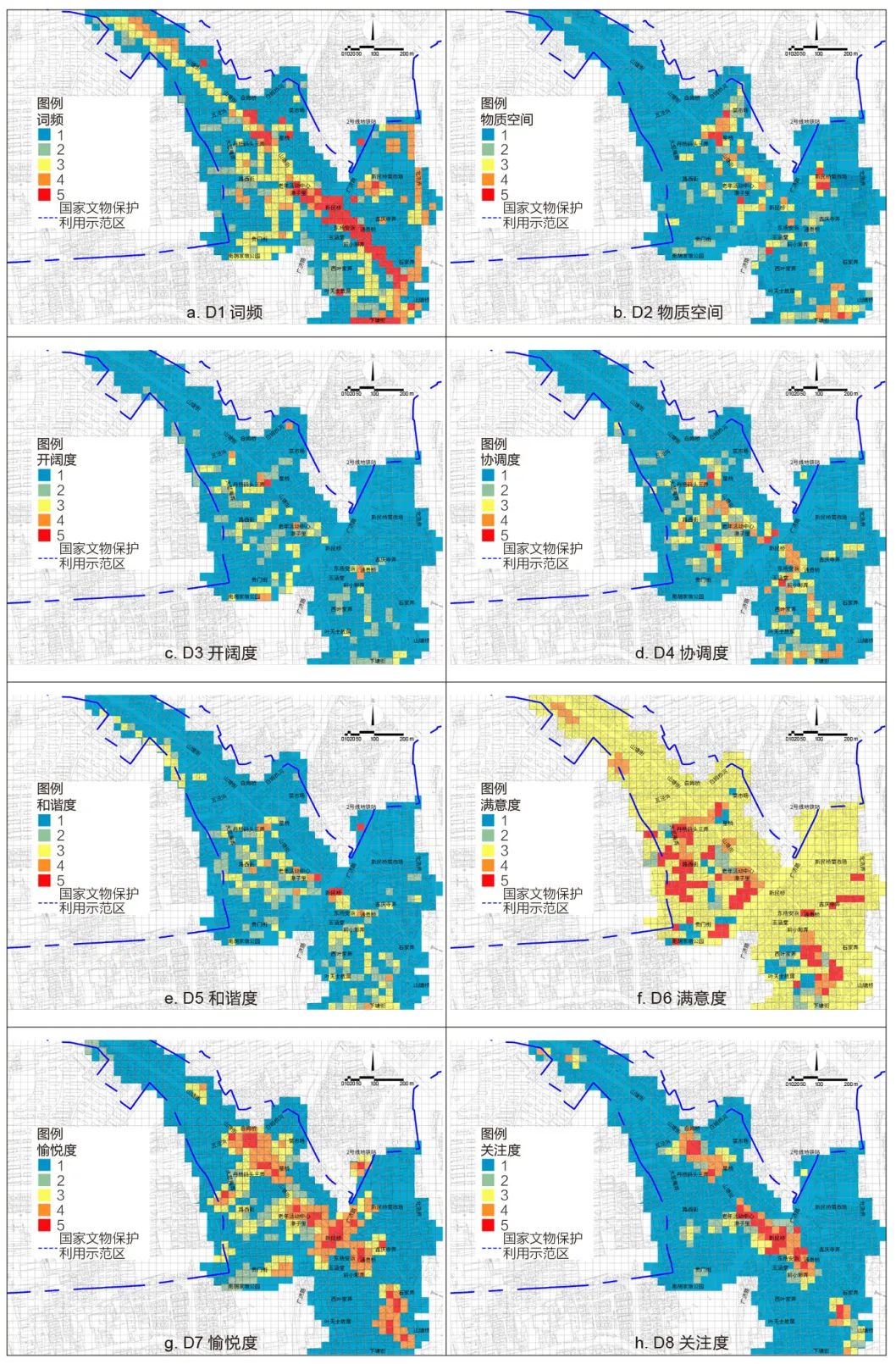

根据山塘街历史文化街区的历史资源,结合感知数据,以物质和社会两类范畴为基准,形成词频、物质空间、开阔度、协调度、和谐度、满意度、愉悦度和关注度八项指标并计算各指标权重(表2)。对各指标进行赋值,形成指标斑块图,最后整合生成隐性历史空间斑块图、热力图,进而确认隐性历史空间范围。

表2 山塘街历史文化街区隐性历史空间识别指标

Tab.2 Indicators for identifying hidden historical spatial features in the historic cultural district of Shantang Street

资料来源:笔者自绘

3.3 空间识别结果分析

3.3.1 基于物理属性词汇的空间识别结果

物理属性词汇主要对应物质层面。其中,D1词频是相关词汇在网络平台出现的频次,高分值斑块集中在山塘街新民桥以南、白姆桥和星桥之间,以及上塘街路段;D2物质空间是网络上对历史空间的直接评价,高分值斑块集中在山塘桥、海市山塘、新民桥菜市场、白姆桥、星桥地区(图5a、b)。

图5 物理属性和感知属性词汇空间识别结果

Fig.5 Spatial recognition results of physical attribute and perceptual attribute vocabularies

资料来源:笔者自绘

3.3.2 基于感知属性词汇的空间识别结果

分别对D3开阔度、D4协调度及D5和谐度进行赋值,生成斑块图(图5c、d、e)。开阔度高分值斑块出现在星桥附近;协调度高分值斑块位于新民桥、星桥、杨安弄和西叶家弄巷口;和谐度权重极高,高分值斑块分布在2号线地铁站和新民桥地区。同理,对D6满意度、D7愉悦度及D8关注度进行赋值,生成斑块图(图5f、g、h)。满意度斑块图显示,人们对七里山塘持基本满意的态度;愉悦度权重高,高分值斑块分布在山塘街主街、广济路、海市山塘和丹杨码头三弄;关注度权重高,高分值斑块分布在白姆桥、星桥、新民桥、通贵桥和山塘桥地区。

加权生成山塘街隐性历史空间斑块图,进而生成热力图(图6)。隐性历史空间整体以山塘街为纵轴分布,以白姆桥、星桥、新民桥、通贵桥和山塘桥等历史资源所在的东西向街巷为横轴向外辐射、溢出,呈现集聚但不均衡的分布特征,下文将具体阐述其分布规律。

图6 隐性历史空间分布图

Fig.6 Spatial distribution map of hidden history

资料来源:笔者自绘

04

隐性历史空间分布规律及更新策略

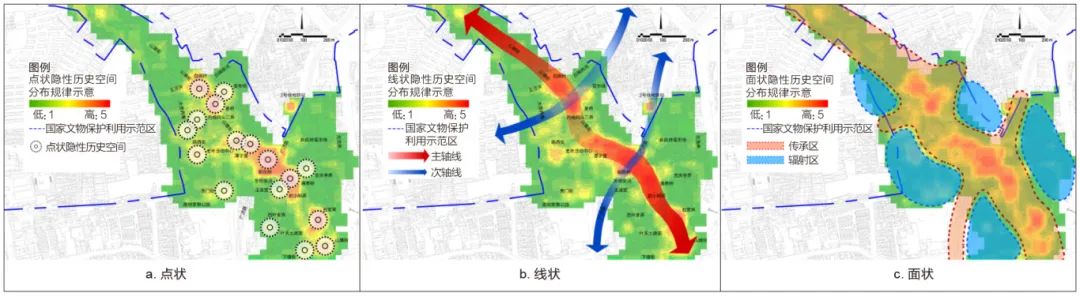

将隐性历史空间分布热力图与上述历史资源图叠合后进行统一分析,以融入城市更新实践为目的,从点、线、面三个方面进行阐述。

4.1 隐性历史空间分布规律

4.1.1 点状隐性历史空间分布规律

本研究根据隐性历史空间的双重价值,将点状隐性历史空间分为历史性、生活性两类(图7a)。

图7 隐性历史空间分布规律示意图

Fig.7 Illustration of the hidden historical spatial distribution patterns

资料来源:笔者自绘

历史性点状空间:此类空间集中于星桥、通贵桥、山塘桥、白姆桥和新民桥地区,与历史资源所在位置基本重合,并由单一构筑物向外扩展为点状历史空间。从古至今,这几座桥不仅是交通咽喉,也是居民和游人观景的理想节点,还是山塘街重要的历史资源。

生活性点状空间:此类空间包含小型商业、小巷转角处的“灰空间”,以及社区居民活动空间。例如,洋溢着生活气息的新民桥菜市场,已经成为游客们寻觅美食的网红地;潭子里的老年综合服务中心环境优越且交通便利;南胡家墩公园围墙与建筑间的条形空地则是当地老年居民自发“营建”的活动空间。

4.1.2 线状隐性历史空间分布规律

依据上文的分类逻辑,历史性点状空间串接形成历史文化通廊,生活性点状空间连接形成日常视线通廊(图7b)。

白居易在担任苏州刺史时就因交通不便组织百姓开凿水道,由阊门城河直达虎丘山路,并与运河贯通形成后来的山塘河。山塘街因山塘河与沿线文化古迹共同构成轴线,即历史文化通廊。

白姆桥河—五泾浜沿线和广济路所形成的两条轴线连接各个生活性点状空间,形成满足居民生活需求的日常视线通廊。

4.1.3 面状隐性历史空间分布规律

根据历史、生活两种分析思路,结合点、线空间分布和组合的差异,本研究将面状隐性历史空间划分为传承区和辐射区两类(图7c)。

由前文分析可知,点状隐性历史空间基本位于山塘街主街区域,串接成线后向外辐射形成传承区,并涵盖价值影响力稍弱的其余文物,如市级文物保护单位汀州会馆和省级文物保护单位玉涵堂等。

线状隐性历史空间围合成面状隐性历史空间,即辐射区。与传承区不同,辐射区内维持白墙、黑瓦的历史风貌,基本为居民的生活空间。

4.2 隐性历史空间更新策略

在隐性历史空间分布规律的基础上,延续点、线、面的分析思路,以上文研究框架图中“逐点优化、连点成线、线交成面”的更新策略为前提,结合山塘街历史文化街区特色,深化提出“循点提升、文脉延续、多元融合”“连点成线、辐射延展、资源统合”“线交成面、网格构建、居民参与”三大策略。

4.2.1 循点提升、文脉延续、多元融合

首先,循点提升旨在对点状隐性历史空间进行逐个优化,打破已有侧重历史性空间的单一策略,将历史性和生活性两种点状隐性历史空间并重考虑。其次,文脉延续重点保留点状空间景观原貌和特色,侧重视觉控制,如星桥和通贵桥所在空间。就山塘桥来说,它本身具有较高的历史价值,且处于绝佳的观景点,当务之急是继续保持其历史风貌,强化其价值影响力。最后,多元融合侧重在政策允许的范围内进行改造,根据不同活力点的性质,点对点地进行优化与功能融合。例如,将点状隐性历史空间转变为多功能场所,满足不同人群的需求;完善点位原本的功能,以期扩大影响力,形成点与点之间的联动,如丹杨码头2号大众浴室可以作为更新首选,进而带动该片区逐步开发。

4.2.2 连点成线、辐射延展、资源统合

首先,以历史文化通廊及日常视线通廊为轴,将历史性和生活性点状隐性历史空间分别串联,在实现价值扩散、潜力挖掘的情况下连点成线,实现轴线发展。其次,在构筑历史文化通廊时,应加强整体价值保护,深挖尚未得到充分开发的历史性点状隐性历史空间,打造新的增长点,扩大原本轴线的影响力,形成辐射延展。山塘街主街本身已是影响力巨大的历史文化通廊,可寻找尚未得到充分开发的历史性点状隐性历史空间,进一步扩大辐射延展区域。最后,在架构日常视线通廊时,应进行资源统合,形成联动。如路西街与半边街之间的小巷分布着众多点状隐性历史空间,分布轨迹几乎平行于山塘街,可以对这些联系进行深入研究,研判其发展成为轴线的可能性。

4.2.3 线交成面、网格构建、居民参与

首先,主、次轴线相交,形成传承区与辐射区;多层次等级轴线相交,形成网格化的新空间,即线交成面。该策略旨在保持街区原有的历史文化脉络,提升整体风貌,扩展历史价值辐射范围,扩大区域整体影响力。其次,传承区应在轴线基础上进一步发展,探索被时间洪流掩埋的历史,加速网格的构建,融入相关文旅产业,优化旅游体验。最后,在辐射区更新改造过程中,可鼓励居民参与生活空间的更新和改造,形成良好的共生关系。如结合苏州近期开展的“老旧小区、背街小巷”更新改造措施,进一步优化历史街区中居民的生活环境,确保其在空间布局、功能分区、交通组织等方面协调、统一,平衡好居民和游客的利益关系。

05

结论与展望

本研究从隐性历史空间的内涵、特征出发,针对关键问题,以历史资源为指导,基于空间感知方法,引入数字足迹作为支撑,建立隐性历史空间识别指标体系,形成隐性历史空间识别方法。值得关注的是,显性、隐性历史空间相互交织,针对两者的关系和组合模式,未来应进行深入的研究与探讨。

本研究对山塘街历史文化街区进行实证分析,对其中隐性历史空间的分布特征进行归纳,在此基础上提出更新策略,希望通过对隐性历史空间的识别、认知,可以活化利用历史空间,为未来的历史文化遗产保护和历史城市更新工作提供思考,实现历史价值和人的价值的可持续发展。

立即订阅

立即订阅