最新文章

断裂与融合:历史文化街区内外保护与发展的一体化逻辑——以重庆磁器口为例

2025-07-08摘要

2021年,《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》提出,“到2035年,历史文化保护传承工作全面融入城乡建设和经济社会发展大局”。然而,在我国长期的分区保护模式下,历史街区与其所处外部城市间的联系逐渐减弱,引发一系列内外关系问题。基于此,文章首先梳理了历史街区内外关系认知的演绎历程;其次提出一体化的概念,并借助城市流理论和系统动力学方法,深入解析历史街区内外空间流、经济流和社会流三大流要素的流动机制,确立“空间衔接—经济协作—社会共生”的内外保护与发展目标;最后以重庆磁器口作为实证对象,提出畅通历史街区内外三大流要素的具体策略与建议。

作 者

冉云松 重庆大学建筑城规学院硕士研究生

戴 彦 重庆大学建筑城规学院教授、博士生导师,山地城镇建设与新技术教育部重点实验室(通信作者)

2021年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》(简称《意见》),提出“到2035年,历史文化保护传承工作全面融入城乡建设和经济社会发展大局”,从国家层面对城乡历史文化遗产保护工作提出更高要求。但是,在我国现行的分区保护模式下,历史街区在城市发展过程中极易呈现异质化表征,表现为片区空间嬗变、功能演替和文化流变,形成一座座“文化盆景”,多类城市要素在历史街区的边界区域形成阻塞,阻碍其与外围城市的交流互动,城市发展不均衡和碎片化问题加剧。尽管多年来,学者们在有机更新理论的指导下逐渐提高对街区内外物质空间联系的重视,但仍然遗忘潜藏在其空间表面下的社会属性,导致历史街区的文化和社会价值在城市发展过程中被不断削弱。因此,亟须探寻新的理论方法,重新认知和优化历史文化街区的内外关系,突破刚性空间保护边界的限定,促进历史单元与现代城市的深度融合。

01

回顾:历史文化街区内外关系认知的

演绎历程

自1982年我国开启历史遗产保护进程以来,历史文化街区内外关系的演变可划分为三个阶段:1982—2001年,在政策驱动下,对历史遗产的抢救性保护导致内外关系表现出区隔的状态;2002—2015年,在法律保障下,学界对历史街区的动态保护研究促使内外关系走向协调;2016年至今,在新技术的推动下,历史街区内外深层次关系进一步厘清,并逐渐融合发展。

1.1 1982—2001年,政策驱动下街区内外关系初步建立

伴随首批国家历史文化名城的公布,我国于1982年正式开启历史遗产保护历程。这一时期,为规避新建设造成的历史遗迹损害或迁动,在《中华人民共和国文物保护法》(1982)的基础上,强调在历史遗迹周围划出一定的保护地带,成为历史文化街区内外关系建立的政策渊源。1985年,朱自煊展开对屯溪老街实施分层次保护的探索,这一保护模式是在整体保护理念下探索历史遗迹保护与城市新建设相融的可能性,着重关注历史街区由内向外、以分区为单位的整体空间过渡。20世纪90年代,吴良镛先生从生态学视角深化对街区内外空间关系的认识,其以“菊儿胡同”为例,提出“有机更新”的概念,强调更为细腻的内外空间联系。这一阶段,国家通过顶层设计初步建立起街区的内外关系。由于此时对历史遗产实施抢救性保护,关注历史遗产本身,内外区隔状态明显,仅在内外空间关系的处理方面积累了些许理论和实践经验。

1.2 2002—2015年,法律保障下街区内外关系逐步演化

2002年,修订的《中华人民共和国文物保护法》以法定条文形式指出,应正确处理经济建设、社会发展与文物保护的关系,指明历史街区内外关系的发展方向。但在2003年,城市紫线作为控规强制性内容纳入历史街区保护体系,无形之中再次强化了内外关系的断联感。这一时期,郑利军以北京市南中轴路和钟鼓楼文化广场为例提出动态保护理论,对内外关系的发展产生深刻影响。2005年,《历史文化名城保护规划规范》确定了以朱自煊分层次保护为基础的统一三级分区保护标准,并首次以国家标准的形式对街区内外关系的优化进行有效引导和协调,但在2008年的《历史文化名城名镇名村保护条例》中,不再明确要求划定环境协调区,历史街区内外关系再次面临挑战。2014年,住建部发布《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》,对内外边界的划分标准、建构筑物和环境要素的保护要求作出新界定,为协调好历史街区内外关系提供了一套科学指引。这一阶段,历史街区正式实现法定化保护,内外界线的划定标准和分区空间控制要求不断演化修正;同时,在业内学者的推动下,历史街区由静态保护转向动态保护,内外研究维度持续拓宽,内外关系的区隔状态得到优化并走向协调。

1.3 2016年至今,新技术推动下街区内外关系深度厘清

2016年,郭凌将“空间生产”概念引入国内历史街区研究,表明历史街区空间差异的表征下蕴含着更广泛、更深刻的历史和社会联系。自此,不少学者逐渐从更多维度和不同学科视角对历史街区的内外关系展开探索。例如,有研究从柔性边界和缓冲区等维度关注内外边界区域的空间设计;也有研究从生物学的共生视角挖掘街区内外的空间、功能和文化联系等。随着新技术的普及,在内外关系的研究中逐渐融入理性的量化数据分析,历史街区内外最优关系正被积极探索。2019年,国家文物局发布《文物建筑开放导则》和2021年的《意见》拓宽了历史街区文物建筑的使用功能,要求在妥善处理新城和老城关系的基础上,促使历史文化和现代生活融为一体,为历史街区发挥合理的社会效益、突破内外关系的瓶颈创造了良好的政策环境。这一阶段,新技术广泛深入规划学科,推动了对历史街区内外关系更深层次的研究,历史街区的内外关系由协调走向融合。虽然仍未从多维视角对街区的内外关系进行系统研究,但是有关政策的颁布实施为破解这一议题指明了方向。

02

求解:街区内外一体化保护与

发展逻辑思路认识

通过梳理历史文化街区内外关系认知的演绎历程可以发现,我国已形成坚实的分区制度化保护基础,但分区界线的存在在一定程度上固化了内外区域的对立感。尽管当下学界关注的视角正逐渐发生转变,但相关理论研究不仅滞后于实际保护工作需要,还缺乏系统性理论支撑。

根据有关资料,我国涉及商业性质的历史街区占比达95%,后现代消费文化的兴起让商业化开发成为复兴街区的主导模式,而正因如此,历史街区内外关系在权力和资本的成功入侵下迅速发生变迁,使其不得不历经“生活瓦解—空间分化—主体排斥”的负面演变,并逐渐对历史街区的空间保护、经济发展和社会融合产生消极影响。例如,重庆十八梯在城市中与周围林立的现代高楼格格不入;哈尔滨中华巴洛克单一的商业开发模式抑制了经济消费活力;上海新天地石库门原住居民的流失导致社会分层加剧。针对上述情况,本文提出历史文化街区内外一体化保护与发展的策略导向,并尝试构建相应的逻辑框架予以解决。

2.1 一体化的概念

2.1.1 一体化的内涵

明晰一体化的内涵关键在于深入厘清历史单元与其所处外部城市之间的动态关系。吴良镛先生基于城市有机体理论提出,历史街区的更新需遵循城市系统的内在秩序与发展规律,强调空间改造的适应性;柯焕章先生进一步拓展理论维度,认为历史单元的更新改造还需要使之适应城市功能和人们生活变化的需要,将保护重心从物理空间延伸至社会功能层面。两位学者的思想迭代表明,历史文化街区内外关系治理已从初期的空间形态修补转向功能调适与价值维育的动态平衡,应呈现一种全方位综合性的一体化协同状态。因此,本文定义一体化的具体内涵是:从系统的观点看,各类城市资源要素能够跨越历史文化街区刚性保护边界并自由、合理地流动,内外经济、功能、文化相互渗透,相互融合,高度依赖,在客观差异中又存在协同关系,各种时空资源得到高效利用,历史文化街区内外区域呈现全方位、综合性的有机联系。

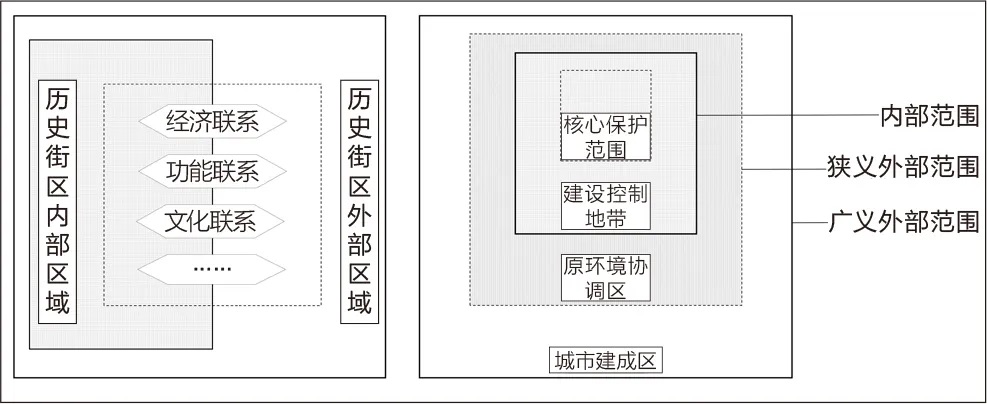

本研究对历史文化街区内外范围的界定遵循分区保护的相关要求(图1),将保护措施更为接近且已实现法定化的核心保护范围和建设控制地带视为内部范围。外部范围分为狭义和广义两个概念。狭义上,指延续原环境协调区的概念;广义上,指建设控制地带边界以外的广阔城市建成区。由于广义范围涉及更复杂的利益博弈与多区域政策协调问题,难以通过单一研究解决。因此,本文将重点研究狭义上的空间范围。

图1 历史文化街区内外一体化模式示意与范围划分图

Fig.1 Schematic diagram and scope division of the integrated mode inside and outside the historical and cultural block

资料来源:笔者自绘

2.1.2 一体化的目标

一体化的核心目标是将历史街区的保护与传承融入经济社会发展的大局,并形成系统化的三个子目标,包括空间目标、经济目标和社会目标。空间目标是将历史街区风貌环境细腻地融入现代城市;经济目标是让历史街区文旅产业有效带动周边其他产业发展;社会目标是使历史街区社会关系网络在城市社会系统中保持稳定。

2.1.3 一体化的意义

从一体化的视角整合并优化历史文化街区的内外关系,不仅能够柔化刚性保护边界的限定感,缓和历史街区与外部城市在空间风貌上的鲜明对比,还能够完善文旅产业上下游产业链条,与城市其他产业实现协同发展,对于解决“绅士化”和“精英化”问题,弥合历史街区的社会属性,以及营造一致的历史文化认同感具有重要意义。

2.2 街区内外一体化保护与发展的逻辑建构

2.2.1城市流要素与系统动力学方法的引入

英国学者迈克·巴蒂(Michael Batty)提出城市是由网络和流构成的系统,网络代表要素间的联系,流反映区域联系的强度。本文将这一理论从宏观城市层面延伸至中观历史街区层面,旨在突破历史街区的物质空间壁垒,识别历史街区与外部城市之间的联系要素并揭示其内外相互关系,推动实现一体化。系统动力学由福瑞斯特(Forrester)于1956年创立,是一种基于反馈控制理论和计算机仿真的复杂系统定量研究方法,它通过分析系统的正负反馈机制,构建完整闭合因果关系链序列。本文借助系统动力学因果反馈模型,构建历史文化街区内外流要素流动机制,可以系统地揭示其运行规律,为流要素的畅通提供解决思路。

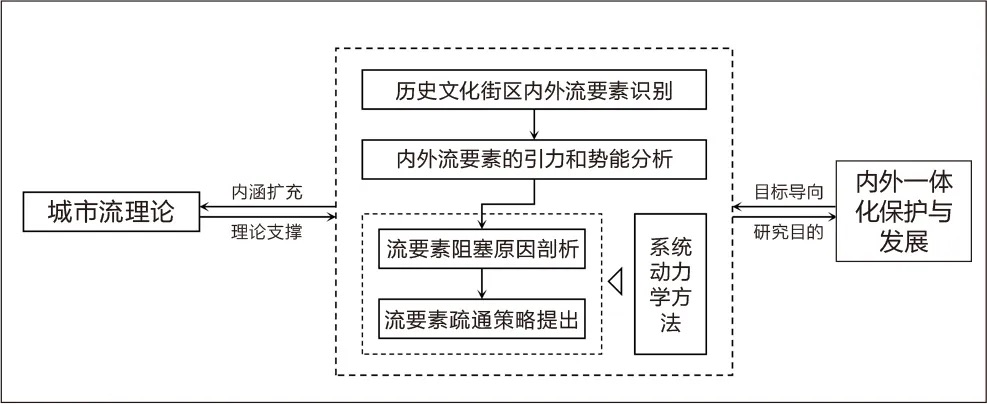

本文的研究逻辑(图2):首先是识别能够体现历史街区内外联系特征的城市流要素,对驱动流要素的引力和势能进行分析;然后借助系统动力学方法建立内外流要素流动机制的因果关系图;最后通过剖析流要素阻塞原因,提出流要素疏通策略。

图2 历史文化街区内外一体化研究技术路线图

Fig.2 Technical roadmap for integrated research inside and outside historical and cultural blocks

资料来源:笔者自绘

2.2.2 基于流要素的内外一体化逻辑框架建构

(1)精准识别历史文化街区内外流要素

目前,国内外对于历史街区保护要素的择取尚无统一标准,通过梳理近年来有关学者建立的科学保护要素体系,对比发现,学者们多从城市设计、城市文脉和文化基因等不同维度对历史街区保护展开研究,遴选出的要素不仅包含街区原生历史风貌、形态和尺度等,还包含兼顾街区可持续发展的文化、功能和经济要素等,尚未从内外一体的视角构建独立的保护要素体系。而就保护流要素而言,它能够将历史街区内外区域联系为一体,使内外呈现融合或协同关系,即具备跨越空间实体边界并贯通联系的特质,不仅应是历史街区的重点保护要素,还应是现代城市发展的重点内容。因此,基于前文分析总结,本文择定空间流、经济流和社会流作为历史街区内外三大流要素。

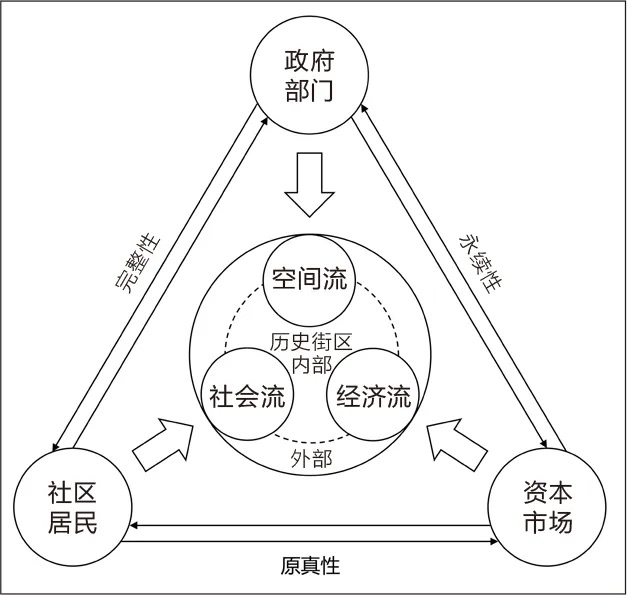

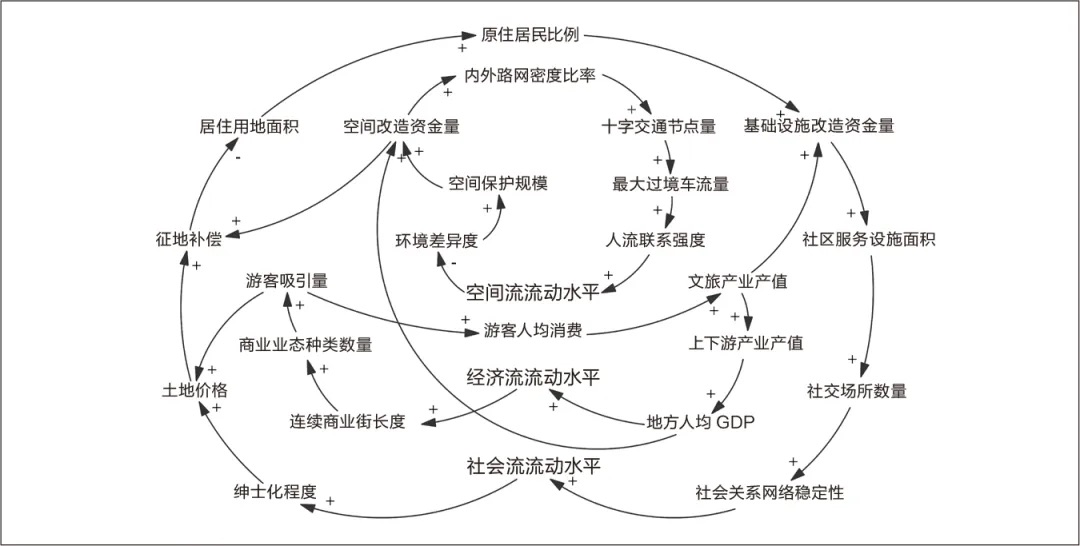

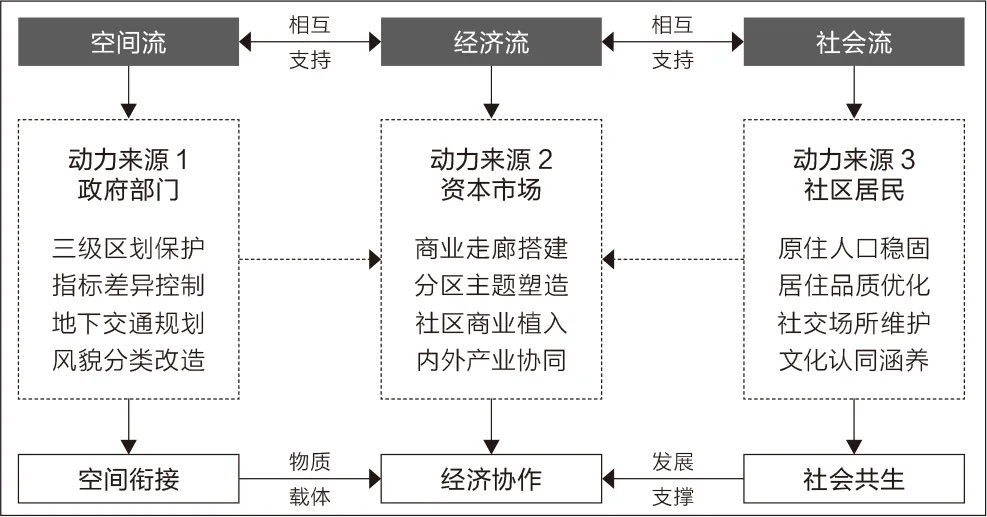

(2)历史文化街区内外流要素流动机制模型搭建

历史街区内外流要素阻塞是快速城镇化与历史文化遗产抢救性保护博弈的结果,其本质是保护与发展的逻辑天平失衡,随着时间推移,流要素阻塞的状况愈演愈烈。事实上,驱动历史街区内外空间流、经济流和社会流流动的引力和势能是多元的,但各自又有着不同的核心驱动力量,政府部门对城市空间的控制占据主导地位,资本市场对街区商业价值的追求造成经济目的的偏差,而历史街区原有社区居民的迁出是导致社会流变的主要原因。因此,下文对历史街区内外三大流要素的研究分别对应政府部门、资本市场和社区居民视角,并与历史文化遗产的完整性、永续性和原真性三大保护原则密切相关(图3),在此基础上演化出独特的流动机制(图4)。

图3 历史街区内外流要素与三大保护原则关系构图

Fig.3 Composition of the relationship between internal and external flow elements in historical blocks and the three major protection principles

资料来源:笔者自绘

图4 历史文化街区内外流要素流动机制系统模型图

Fig.4 System model diagram of flow mechanism of internal and external flow elements in historical and cultural blocks

资料来源:笔者自绘

空间流阻塞揭示出城市发展演变对历史环境尊重不足的客观事实,是在历史文化遗产完整性保护原则的长期引导下,过于关注街区的本体保护而导致的空间后果,主要表现为历史街区内外空间相适性不足、风貌尺度异变不相容和道路流线隔断等问题;经济流阻塞表明历史文化传承与经济发展的关系未能被妥善协调,关乎历史文化遗产的永续性保护,是历史街区过分注重自身文旅产业发展所造成的经济后果,主要表现为文旅产业与城市其他产业联动发展不足、对外与对内商业设施比例失衡和商业业态同质化等现象;社会流阻塞反映历史街区改造前后所承载功能的显著差异,是历史文化遗产原真性保护中的核心痛点,也是随着历史街区商业化进程推进而产生的社会后果,主要表现为历史街区原住居民大量流失、人居生活环境水平落后和社区服务功能缺失等问题。

(3)内外关系重构动力与规划响应模式分析

疏通历史街区内外流要素,需要强化保护规划的核心地位,从政府部门、资本市场和社区居民三个动力来源的视角出发,通过合理调节反馈机制并作出相应的规划响应重构内外关系,实现“空间衔接—经济协作—社会共生”的一体化目标(图5)。

图5 历史文化街区内外关系重构动力分析与规划响应模式思路

Fig.5 Dynamic analysis and planning response mode ideas for the reconstruction of internal and external relationships in historical and cultural blocks

资料来源:笔者自绘

在政府部门驱动内外空间一体化保护与发展方面,进一步明确环境协调区作为空间过渡关键区域的管控半径和管控规则,并通过控制性详细规划手段落实差异化管控要求;历史街区内部延续仿古风貌,外部根据建筑功能控制仿古元素比例,形成统一的半仿古、半现代风貌;规划地下交通系统,解决道路隔断问题,实现内外交通流的高效畅通。

在资本市场驱动内外经济一体化保护与发展方面,建立连续性商业走廊,串联内外分区,策划特色文化主题,配置多样化业态,形成流动性旅游消费闭环,提升经济效益;规划社区商业网点,满足居民日常平价消费需求,平衡对外旅游商业与对内社区服务水平差异;借助文旅产业完善外部产业链,推动内外产业协同,为地方经济增长注入活力。

在社区居民驱动内外社会一体化保护与发展方面,提供优质居住环境和便捷服务,稳固原住居民,缩小内外居住品质差距,减少社会分层;结合文化旅游需求,设计多功能社交空间,促进内外人群交流,留存街区人文气息,避免千街一面;凝聚社会文化共识,增强对历史街区的历史文化认同感,最终实现内外社会的深度融合与可持续发展。

03

实证:重庆磁器口内外保护与发展的

一体化逻辑

3.1 重庆磁器口概况

磁器口(图6)位于重庆市沙坪坝区嘉陵江畔,依山而建,由山起城,拥有“一江、两街、三山、四溪”的独特地貌,以明清时盛产及转运瓷器得名,内部保存了较为完整的明清古建筑群和巴渝民俗文化,是极具山地特色的历史文化街区,地域文化特色鲜明。磁器口是我国4A级旅游景区,入选我国第一批历史文化街区、成渝十大文旅产业地标和全国非遗旅游景区,近年来广受外地游客的青睐。自1998年重庆市政府启动“古镇整修及保护工程”以来,磁器口历经二十余年的精心策划与细致保护,于2000年完成保护规划的编制,并在2020年完成保护规划的修编,具有作为历史文化街区内外关系研究案例的典型特征。

图6 重庆磁器口历史文化街区鸟瞰图与保护规划范围

Fig.6 Bird's eye view of Chongqing Ciqikou historical and cultural block and its protection planning scope map

资料来源:笔者根据《重庆市磁器口历史文化街区保护规划(修编)2020—2035 年》改绘

3.2 重庆磁器口内外一体化保护与发展的现实路径

3.2.1 空间流:强化政府上位角色担当,统筹内外空间风貌改造

磁器口文旅产业多年来的繁荣发展诱发历史街区的超载问题,为实施扩容提质,在保护规划修编中将9.09hm2的磁器口后街项目正式划入建设控制地带范围,环境协调区随之外扩,由59.5hm2扩大到78.74hm2。客观上说,修编后磁器口内部的历史环境风貌虽然更为完整和协调,但出现与外部区域的城市空间差异更大的问题。在建筑风貌上,磁器口内部空间以传统巴渝风格为主,外部空间则偏向现代城市风格,两者不协调。在空间尺度上,磁器口内外衔接不畅:一方面是由于不规范的环境协调区范围划定,如在各方利益平衡过程中,磁器口东侧国富沙磁巷超高层住宅项目并未纳入其中,但其所属区域客观上仍然影响着磁器口的历史环境,造成内外空间尺度异变;另一方面是政府在对磁器口周边地块的开发过程中,对内外空间过渡的考虑不足,如磁器口西北缘超大体量的重庆1949大剧院对磁器口的空间格局产生一定影响。因此,游客在进出磁器口历史街区时感受更多的是历史环境与现代化城市景观的相互冲撞,内外空间流的不平衡关系进一步加剧。

当然,磁器口保护规划也曾积极尝试探索空间流的畅通策略。在内外交通联系上,过去因更为关注历史风貌的完整性保护,磁器口内部禁止社会车辆进入,仅提供“停车+步行”的快、慢行转换功能,周边道路延伸至磁器口边界时出现“T”字形路口甚至断头路,交通流闭塞。2019年6月,沙滨路磁器口隧道的通车将沙磁片区和井双片区相连接,使其与童家桥正街成为磁器口周边南北交通联系的唯二通道,有效缓解了童家桥正街长久以来因旅游交通和过境交通带来的双重压力。此外,在内外生态联系上,有三条生态景观廊道连接磁器口内外自然生态环境,构成空间联系的又一重要方面,但其流动程度仍然有限。

实现磁器口内外空间流的畅通可以从三个方面着手。

首先,鼓励在保护规划中按照原三级分区实施空间保护,明确环境协调区划定的意义在于将其作为历史街区融入现代城市空间的缓冲地带。由政府牵头,联合社会各界专家、学者和公众等根据磁器口的实际情况,共同研讨环境协调区的适宜管控半径,科学、合理地划定历史街区的内外边界。通常而言,历史街区外部范围大小与其内部范围大小成正比。在此基础上,尤其要借助控制性详细规划的手段,对磁器口内外区域不同地块的空间指标实施差异化的控制和引导,塑造由内向外平滑的空间过渡。空间指标变化的速率和幅度应根据环境协调区内外围的空间情况予以确定(表1)。

表1 环境协调区主要空间要素的一般管控原则

Tab.1 General control principles for the main spatial elements of the environmental coordination zone

资料来源:笔者自绘

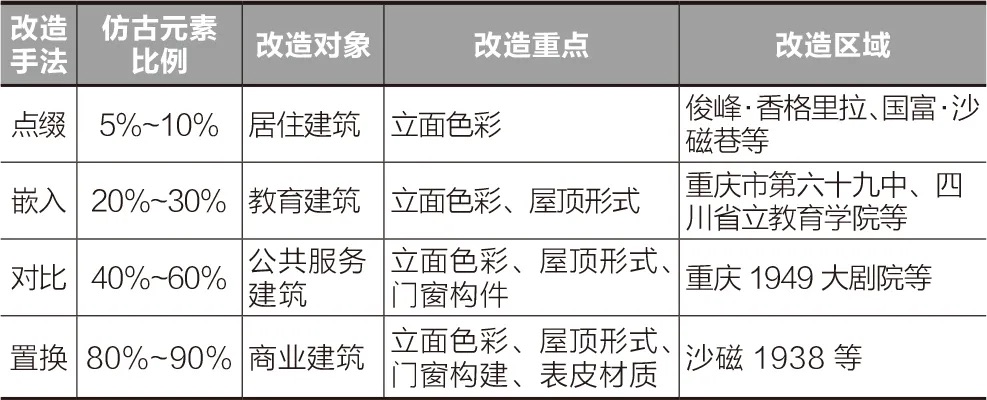

其次,在风貌引导方面,对建筑立面采取分区、分功能改造模式。磁器口内部建筑保持仿古风貌,坚持修旧如旧原则,最大限度地保留历史空间信息;磁器口外部建筑以半仿古、半现代式风貌为宜,按照改造工程推进实施的难易程度,将改造手段分为点缀、嵌入、对比和置换四种模式(表2),分别应用于居住建筑、教育建筑、公共服务建筑和商业建筑,营造磁器口内外风貌过渡的顺滑感。

表2 磁器口环境协调区各类功能建筑改造模式一览表

Tab.2 List of renovation models for various functional buildings in Ciqikou environmental coordination zone

资料来源:笔者自绘

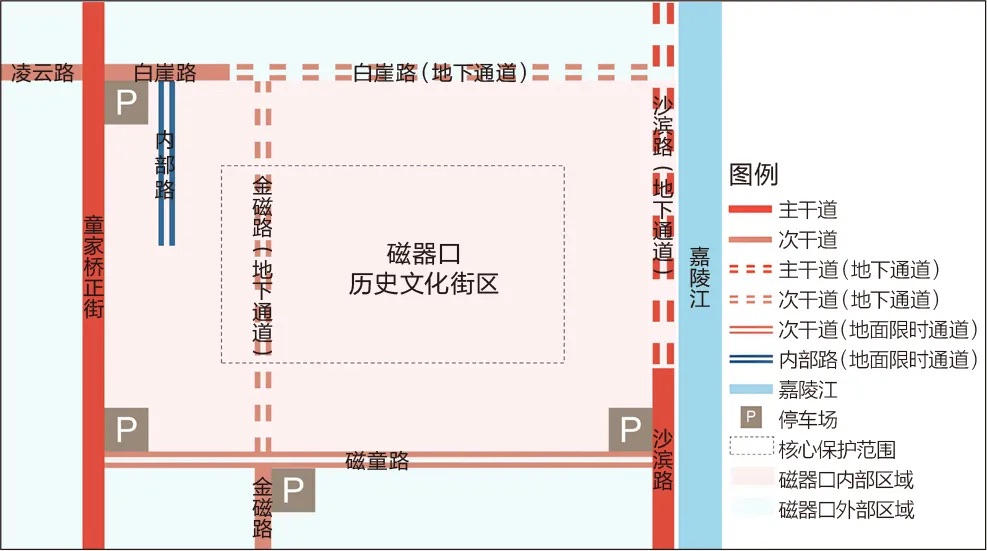

最后,交通流的疏通可以通过规划地下完整车行系统,并结合地面限时、限区域进入的通行政策予以解决(图7)。对于跨境交通,采取立体化开发策略,在磁器口地下开辟通道,将断头路相互串联形成完整的地下车行系统,提高城市通行效率。对于境内交通,采取分时、分区域进入的管控模式。白天旅游繁忙时段禁止车辆进入,同时提供多个停车区域供人群选择,以便实现快速交通转换;夜间旅游空闲时段允许车辆进入,但限制进入核心保护范围。

图7 磁器口历史文化街区交通流模式图

Fig.7 Traffic flow pattern diagram of Ciqikou historical and cultural block

资料来源:笔者自绘

3.2.2 经济流:塑造文化特色业态优势,促进产业衍生经济发展

磁器口具有巨大的旅游消费潜力,仅2023年第一季度便实现旅游总收入43957.95万元,但是纯粹以账面成绩来评估磁器口经济流的畅通水平是不合理的。磁器口保护规划修编在核心保护范围内规划形成以磁正街、磁横街等保护街巷空间为主的步行商业街道,建设控制地带内预控的街巷空间有意与保护街巷空间有机串联,两区经济在此基础上互促共荣。但该经济联系仍然局限于历史街区内部,对磁器口外部经济的带动效益不足,旅游人流的攒动仅单向促成历史街区外部小型商业门店的营业额增长,而沙磁巷商业街活力衰减,无法实现经济的双向流通。

此外,磁器口业态主题单一,经济重心失衡。一方面,磁器口内部旅游商业业态虽然是在保护性开发的前提下,经过管理部门的统一规划和引导,有明确限制和鼓励的业态范围,但整体业态主题单一,经营业态同质率高,极易引发游客的文旅审美疲劳,被贴上过度商业化的标签,游览体验千篇一律,无法促成流动的经济消费体验。另一方面,磁器口内部业态对外服务的趋向性明显,虽然引入部分现代餐饮品牌,如星巴克、茶颜悦色等,确实为居民提供了更加便捷的日常消费场所选择,但是对内服务的社区平价商业仍然不足。总体上看,磁器口商业经济在对外和对内服务上存在较大差异,经济重心失衡。从宏观的用地功能来看,磁器口内外产业融合发展的联动水平低下。一方面由于历史街区外部存在一些闲置或低效利用的土地,未得到妥善的规划整治;另一方面由于以居住、教育为主的外部用地性质与其内部文旅产业的直接关联性不强,尚未形成规模化的产业集群。磁器口内外经济活动更多地表现为一种各自为营的状态,经济流发生阻塞。

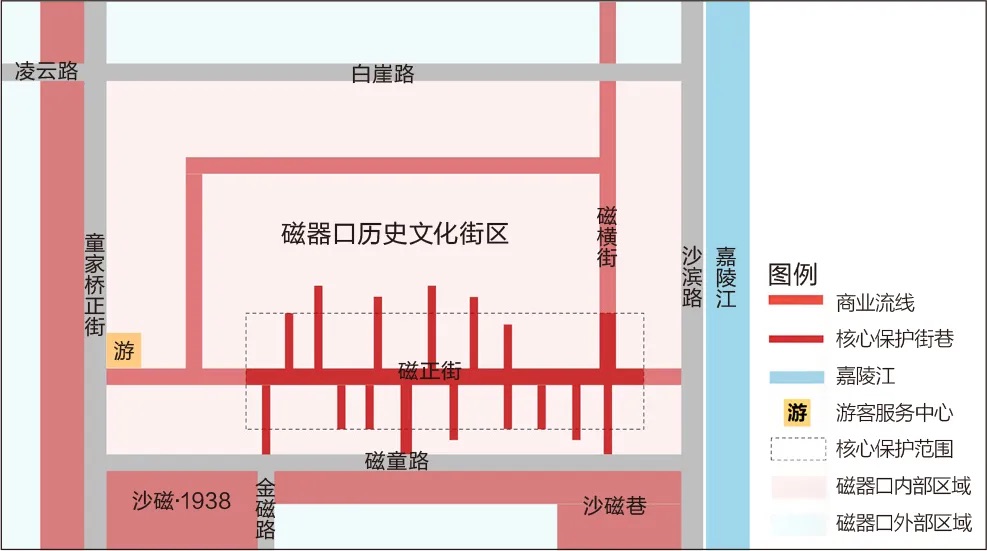

疏通磁器口内外经济流,首先应规划建立跨历史街区内外区域的连续性商业走廊,磁器口内大致形成鱼骨状主、次两级商业空间流线,为内外场域的流动性经济消费提供物质通道;再以线带面,促进磁器口内外经济活动的深度融合与互动,主要商业走廊的内外连接点一般为游客服务中心,向外联系道路两侧沿街商业,向内串联磁器口核心保护街巷(图8)。

图8 磁器口历史文化街区商业流线布局模式图

Fig.8 Commercial flow layout pattern diagram of Ciqikou historical and cultural block

资料来源:笔者自绘

其次,磁器口商业业态的组织应保持对外游客和对内居民服务水平的均衡,塑造特色文化主题分区,以“旅游商业大集中,社区商业小分散;文化主题串线路,现代商业附服务”为基本规划原则。具体而言,即由商业走廊承载磁器口旅游商业,社区商业则在集中居住区分散布置,采取“下店上宅”或“前店后宅”的模式对巴渝建筑实施结构改造,满足居住和商业双重功能需求;同时,深度挖掘和整合片区历史文化资源,基于商业走廊打造多个特色文化主题,建构流动闭环型文旅体验通道,采取“内生+外引”的活化利用机制,满足不同群体的多元消费需求,部分现代旅游商业品牌也能为本地居民提供更多更便捷的日常消费场所选择。

最后,对磁器口外部用地实施产业协同指向性的功能置换策略,提升历史街区内外产业联动协作水平。一方面是弥合文旅产业链条,通过对磁器口外部用地精准规划,引入或培育与磁器口文化旅游紧密相关的上下游产业。如建立文化产品生产基地、设计研发中心等,推动形成从外部设计、生产到内部销售的全产业链本土化布局,不仅能够有效降低物流成本,还能够为城市带来更多产业税收。另一方面是拓展产业服务,整合新媒体运营、互联网电商直播等资源并提供容纳场所,利用线上平台对磁器口旅游服务实施精准推送,既能吸引更多潜在游客,又能拓展多元化销售渠道,拓宽磁器口旅游产品的外部市场覆盖范围,创造更多额外的经济收益。

3.2.3 社会流:稳固原生社会关系网络,促进交流涵养社会认同

伴随文旅产业的快速发展,磁器口同大多数历史街区一样,始终未能逃脱商业化开发导致社会功能消退的定律。磁器口内有相当一部分原住居民迫于落后的生活条件,在高额补偿费用的驱使下选择外迁,引发“绅士化”问题。虽然政府曾积极成功引导33.2%的原住居民抢抓文旅机遇,实现就地置业,但其房屋功能已然从居住转为商业,对磁器口内外社会关系网络结构产生严重冲击。与此同时,磁器口内居民的交往空间数量锐减,取而代之的是一个个旅游商业节点,社交场景不复从前,磁器口的社会属性和其独特的历史人文气息逐渐湮灭,原住居民被边缘化。特别是在保护规划修编中,磁器口内纯居住用地的比例从6.56%下降至0%,核心保护范围两侧原有居住用地面临全盘商住混合开发的局面,磁器口对外游客服务设施数量占比大增,但对内居民服务的设施远远不足,内外社会流的天平失衡并形成恶性循环。因此,从某种程度上而言,磁器口的历史文化价值受到资本的强烈侵蚀,其所蕴含的深刻历史正逐渐流失,缺少文化内涵实质。譬如,磁器口内42项非物质文化遗产中仅有7项实现定级,反映出内外社群对磁器口无法保持一致的历史文化认同。

实现磁器口内外社会流的畅通,关键在于要切实提高内部原住居民比例,稳定内外社会关系网络。

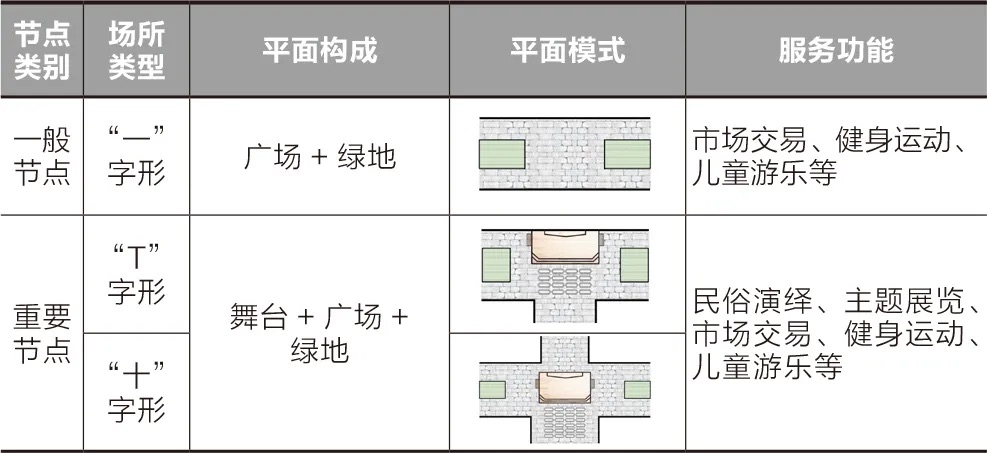

首先,足量的居住用地保障是留下原住居民的基础,原则上将居住用地布置在商业走廊以外的区域,在商业化开发布局、规模与业态管控的前提下实现生活的延续性。居住用地集中成片,便于基础设施现代化改造,如电梯加装、燃气供应和公共绿地规划等,按照对应的生活圈层级完善公共服务设施配置,缩小磁器口内外居住品质与居住服务差异。为维系片区稳定的社会关系网络结构,需特别关注社交场所的设计。磁器口内的公共场所应既能承载旅游人群的社交需求,又能满足居民的日常交流。因此,可按照使用时间和使用人群的不同,设计全时段、多功能使用场地(表3),通过场所的错峰使用,实现内外社交需求的平衡。对于重要节点,建议采取“舞台+广场+绿地”模式;对于一般节点,建议采取“广场+绿地”模式。早晚间,原住民可使用广场进行市场交易和健身运动等;日间时段,可使用广场供游客观赏主题展览,也可定期使用展台和广场在重要节点开展民俗演绎节目等。绿地空间则可以持续为儿童提供游乐场所。

表3 磁器口多类型社交场所设计模式图

Tab.3 Design pattern diagram of multiple types of social places in Ciqikou

资料来源:笔者自绘

其次,改造资金可以利润让点的形式从磁器口文旅产业收入中抽成,推动形成外来资金持续投入与内部环境持续改造的良性循环。

最后,要强化内外社会联系,培育外部社会对磁器口形成新的历史文化认同,逐步构建起一个以磁器口历史文化为核心、多元人群共同参与的磁器口社区共同体。历史文化认同感本质上是集体记忆与情感归属的表征,它来源于不断的地方参与和社会联系。就地方参与而言,可吸引爱好历史文化的人群定居磁器口,对在售住房予以一定优惠补贴,对已售住房,可采取居民置换的模式,引导其成立文化保育组织,由磁器口古镇管委会赋权其参与历史街区日常治理工作。就社会联系而言,一方面,可将文化和旅游深度结合,如定期开展磁器口摄影展、绘画展等主题活动;另一方面,可成立磁器口文化研究专业组织、学生文化社会实践基地等,满足多类人群对磁器口历史文化的认同。

04

总结与展望

辨别和厘清历史文化街区与外部城市的深层次联系,是促进历史文化保护传承工作全面融入城乡建设和经济社会发展大局的关键所在。本文借助系统动力学因果关系模型,深入分析历史文化街区内外空间流、经济流和社会流三大流要素的流动机制,完成内外关系重构动力分析与规划响应模式的思路构建,并以重庆磁器口为实证案例,验证实现内外一体化保护与发展的现实性与可操作性。然而,本文仅从理论视角初步探索将系统动力学方法应用于历史文化街区内外关系研究的可能性,缺少对内外一体化测度的相关研究,同时也尚未以绘制存量流量图和构建模型方程式的形式为畅通三大流要素的策略建议提供理性的量化数据参考,这些工作都还有待后续研究进一步深化。

立即订阅

立即订阅