最新文章

规划引领下北京市违法建设治理框架与保障机制

2025-07-11摘要

违法建设治理是国土空间治理的底线环节。在统筹发展与安全的要求下,应进一步强化规划引领。文章以北京市为例,剖析规划引领下提升违法建设治理综合效能的实践路径,立足土地制度、城乡关系、市场需求等多重因素,分析北京市违法建设形成和治理的阶段演化过程;系统梳理北京市在精准分类引导差异治理、空间引导推进分级治理、综合考核保障闭环治理方面的探索实践。为贯通顶层逻辑和底层行动,须进一步健全以法规政策为基础、分级组织为保障、数字平台为支撑的组织运行机制,强化底图统筹、空间传导、协同组织、政策联动的保障支撑。

作 者

李 惠 敏 北京市城市规划设计研究院土地所高级工程师

常 青 北京市城市规划设计研究院土地所所长

迪力沙堤 北京市城市规划设计研究院土地所高级工程师

王 健 北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司工程师

2013年,中共十八届三中全会首次提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的目标。党的十九大报告进一步明确,这是全面深化改革的总目标之一。随后,党的二十大报告提出统筹发展与安全的要求。在此背景下,如何保障国土空间安全水平和实现高质量发展,成为国土空间规划领域的重要议题。违法建设因历史成因复杂、利益矛盾突出、危及城市安全,其治理工作成为国土空间领域重要的底线性工作。在用途管制的基本框架下,违法建设治理是维护规划严肃性和权威性的基础,决定了国土空间治理“木桶效应”的短板。自《北京城市总体规划(2016年—2035年)》(2017)实施以来,在减量“双控”的要求下,北京市坚定不移地治理违法建设,强化拆违、腾地、利用一体化推进,推动整治型拆违向规划引领精细化治违转变,并取得了阶段性成果。2021年市委常委审议通过《北京市创建“基本无违法建设区”三年行动计划(2021—2023年)》(简称“创建行动”),该计划旨在巩固和提升违法建设治理成效,使治理成果更加显著,并通过制度建设、技术手段和管理机制的完善,进一步健全国土空间治理体系。

01

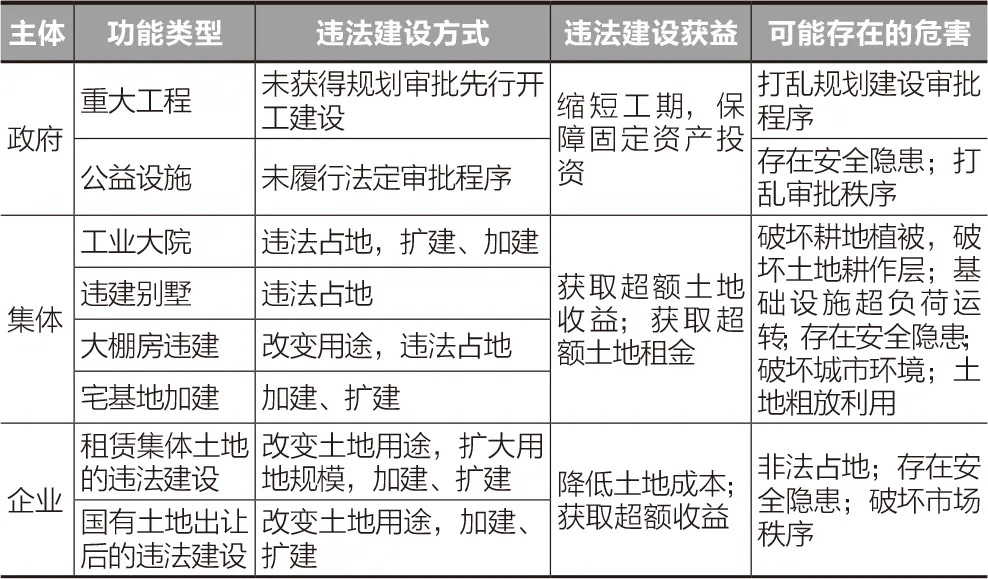

违法建设形成及治理演化

根据《北京市禁止违法建设若干规定》(1999),违法建设指未依法取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证(含临时用地规划许可证和临时建设工程规划许可证),或者违反规划许可证件规定进行的建设。从违法建设的主体看,可分为政府、集体、企业三大类型。其中,政府行为主要包括先行建设的重大工程、未纳入监管体系的公益性设施等;集体行为受城乡地租差的驱动,是体量最大的类型,包括2000年左右农村工业大院的历史遗留问题、违建别墅、宅基地加建等类型,多发生在城乡接合部等土地价值较高的区域;企业行为主要包括违反土地租赁合同或土地出让合同的规划条件、改变土地用途,以及扩建、加建等类型(表1)。

表1 主要违法建设行为分析表

Tab.1 Analysis table of major illegal construction activities

资料来源:笔者自绘

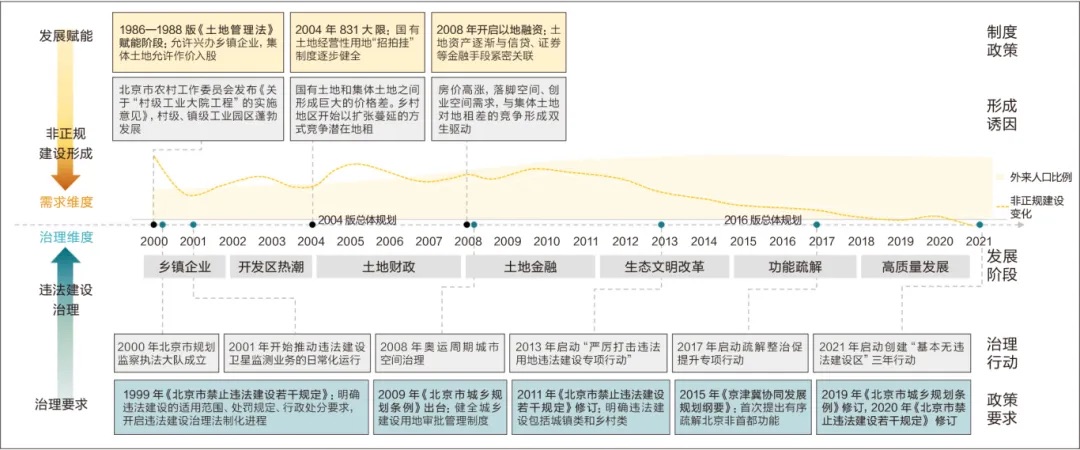

随着法制和执法制度的完善,以及功能转型、城乡关系演变和市场需求的变化,违法建设治理呈现出阶段性的治理重点和演替特征。随着执法、督察等基础制度的完善,奥运、APEC等重大事件的推动,非首都功能疏解和减量发展等转型要求,以及专项行动和创建行动等统筹治理措施的实施,北京市违法建设治理整体可划分为萌芽形成、制度健全、疏解提升、规划引领四个阶段。这一过程经历了从以规模削减为重点到以规划引领为核心的转变,逐渐形成覆盖全域空间、贯穿全流程、贯通全层级的系统性国土空间治理体系(图1)。

图1 北京市违法建设形成及治理历程示意图

Fig.1 Diagram of the formation and governance process of illegal construction in Beijing

资料来源:笔者自绘

1.1 第一阶段:萌芽形成阶段(2008年之前)

1986年,第一部《中华人民共和国土地管理法》允许乡镇企业使用本集体经济组织农民集体土地,1985—1994年,全国农村集体建设用地增量超过城市建设用地增量。2000年2月,北京市农村工作委员会发布《关于“村级工业大院工程”的实施意见》,对符合条件的工业大院所在村给予奖励。村村点火、乡乡冒烟的乡镇经济在蓬勃发展的同时,也带来了耕地减少、环境污染等问题。2003年国务院办公厅下发《关于清理整顿各类开发区加强建设用地管理的通知》,要求全面清理、整顿各类开发区过多、过滥的问题。北京市同步开启开发区清退,并于2004年撤销442个各类开发区,其中大多数是工业大院和村级工业园区。在城乡二元土地制度下,集体建设用地利用管理滞后于社会经济发展需求,形成供给之外、自上而下的市场需求和空间供给,集体产业历史遗留问题成为后期违法建设治理的重点工作。

1984年,北京市政府颁布实施《北京市城市建设规划管理暂行办法》(京政发〔1984〕18号),首次以法律形式明确界定了违法用地的四种情形和违法建设的三种情形。1992年《北京市城市规划条例》和1999年《北京市禁止违法建设若干规定》,进一步明确违法建设的适用范围、处罚规定、行政处分要求,推动了违法建设治理的法治化进程。2000年1月,北京市规划监察执法大队正式成立;2001年,违法建设卫星监测业务开始日常化运行;2005年,市政府成立环境建设指挥部办公室,逐步建立巡查制度、卫片执法制度和联动查违机制。1998—2000年,北京市开展环境整治三年行动,要求每年拆除违法建设100万平方米以上;2006年进一步深化环境整治行动,拆除违法建设超过300万平方米。2008年《中华人民共和国城乡规划法》颁布实施;2009年《北京市城乡规划条例》出台,从城乡统筹管理的角度对四大类违法建设作出法律界定。至此,覆盖城乡的建设用地审批管理制度逐渐健全。

1.2 第二阶段:制度健全阶段(2009—2013年)

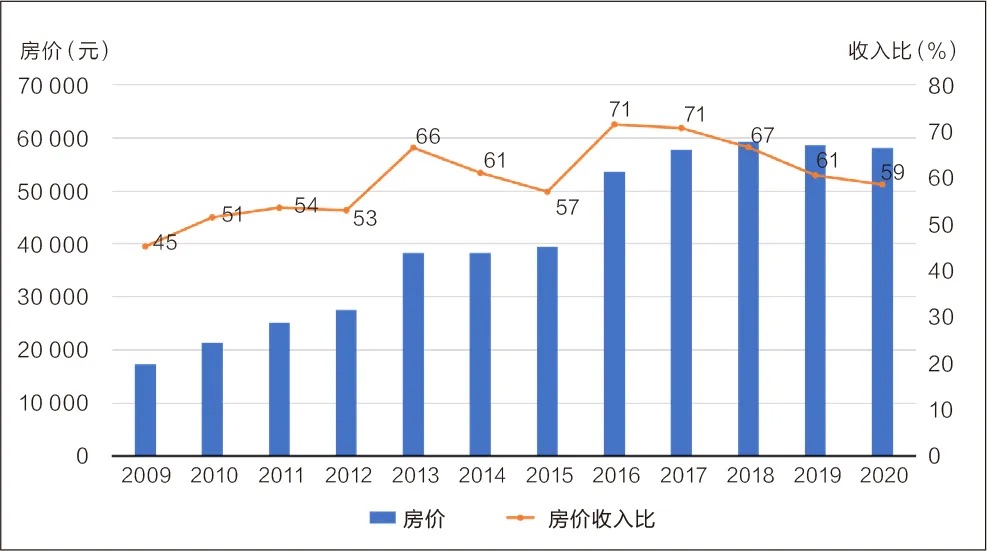

从1990年《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》发布,到2004年经营性土地“招拍挂”制度形成,政府实现对土地一级市场的垄断,国有土地和集体土地之间形成巨大的价格差,乡村地区开始以扩张蔓延的方式竞争潜在地租。2008年以后,土地资产逐渐与信贷、证券等金融手段紧密关联。在土地金融化背景下,北京市房价在2012年后出现快速增长,房价收入比由2009年的45增长至60以上(图2)。在此背景下,外来人口对低成本居住和创业空间的需求与集体土地通过地租差进行竞争形成双重驱动,推动集体非正规建设在空间上与城市土地市场“贴边”发展,并与城市外来人口分布高度吻合。

图2 2009—2020年北京市房价收入比变化情况示意图

Fig.2 Schematic diagram of changes in the housing price-to-income ratio in Beijing in 2009-2020

资料来源:笔者根据安居客网站统计信息绘制

在新型城镇化的要求下,北京市进一步加强以人为本的用地管理,系统推进城乡一体化治理。2011年《北京市禁止违法建设若干规定》(政府令〔2011〕228号)完成修订,明确违法建设既包括城镇违法建设,也包括乡村违法建设。2013年,北京市启动“严厉打击违法用地违法建设专项行动”(简称“专项行动”),由主管市领导直接负责、原市规划委牵头,并针对宅基地、集体产业、老旧平房、居住区等类型的违法建设出台治理指导意见,明确存在重大安全隐患的违法建设的治理要求,加强对司法、执法等专项行动的支持和衔接,健全确权、抵押等联动治理手段,坚定不移地推进严格控制新生违法建设和逐步拆除历史遗留违法建设两大目标。

1.3 第三阶段:疏解提升阶段(2014—2020年)

自2013年专项行动实施以来,北京市有效管控了新生违法建设。然而,在城镇化快速发展过程中,人地矛盾突出,导致城乡接合部地区的“瓦片经济”、乡村地区的“以租代征”、宅基地的“未批扩建”,以及老旧平房和居住区的“底层违建、楼顶违建”等问题。这些问题十分突出,使得这一阶段的违法建设治理持续保持高压态势,重点削减存量。2015年,中央政治局会议审议通过《京津冀协同发展规划纲要》,首次提出有序疏解北京非首都功能。2017年中共中央、国务院关于北京城市总体规划的批复,明确要求抓住非首都功能疏解的“牛鼻子”,深刻把握好“舍”与“得”的关系。同年,北京市开启疏解整治促提升专项行动,推动由“聚集资源求增长”向“疏解非首都功能谋发展”转型。其中,违法建设治理是“龙头”工作,由市规划和自然资源委员会统筹推进,以浅山区、城乡接合部地区为重点,以违建别墅整治、大棚房治理为抓手,按照建设空间功能修补和非建设空间生态修复要求分类,明确上账、销账的验收组织和标准,健全拆违腾地空间管理机制。

1.4 第四阶段:规划引领阶段(2021年至今)

2021年北京市启动创建行动,在持续消减存量的基础上,推进从拆后验收向拆前引导转型,进一步强化对治理广度、精度、深度的考核,明确提出构建刚弹结合的指标体系。按照总体规划面向资源紧约束提出的人口和建设规模“双控”的减量发展要求,进一步强化刚性底线约束、格局协同优化、拆建统筹发展等要求,密切衔接“三区三线”划定、生态安全格局保护、国土空间“双评价”等全局性空间治理要求,将规划引导要求传导落实到项目分类认定层面,进一步提升违法建设治理的精准度。通过市级统筹、区委主责、技术宣贯、平台联动,提升基层对规划引领的认知度、操作度、接受度,引导基层改变“先易后难”的惯性做法;针对全域存量非正规建设,分类推进“拆、治、补、管”的精细化治理策略,一体化推进拆违腾地、留白增绿和功能修补,提升空间治理的综合效能。

02

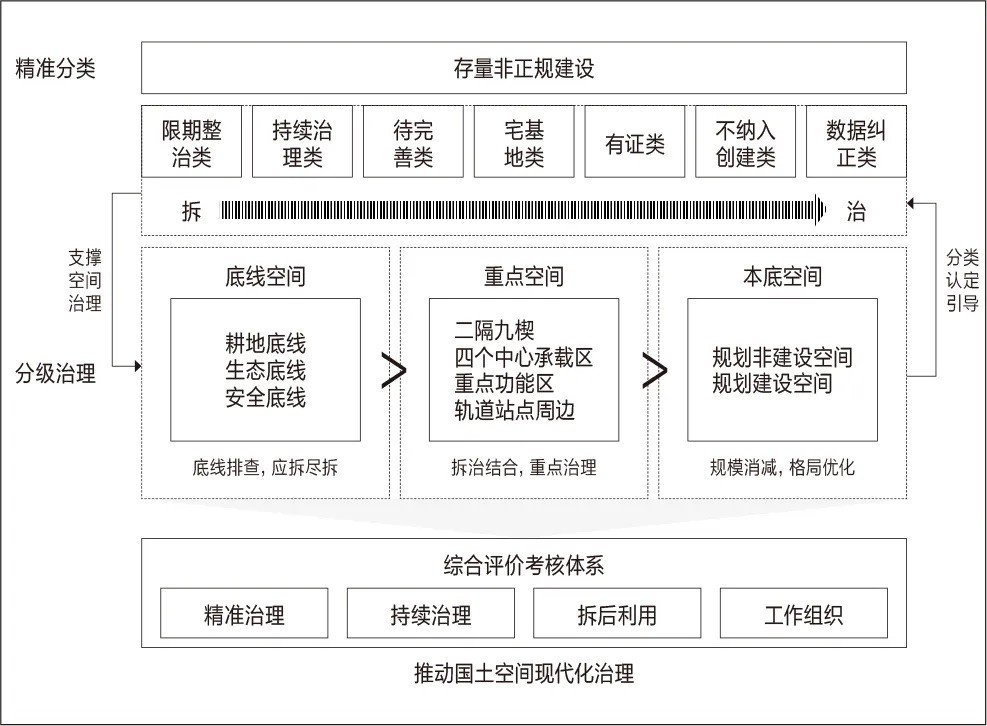

规划引领下的违法建设治理框架

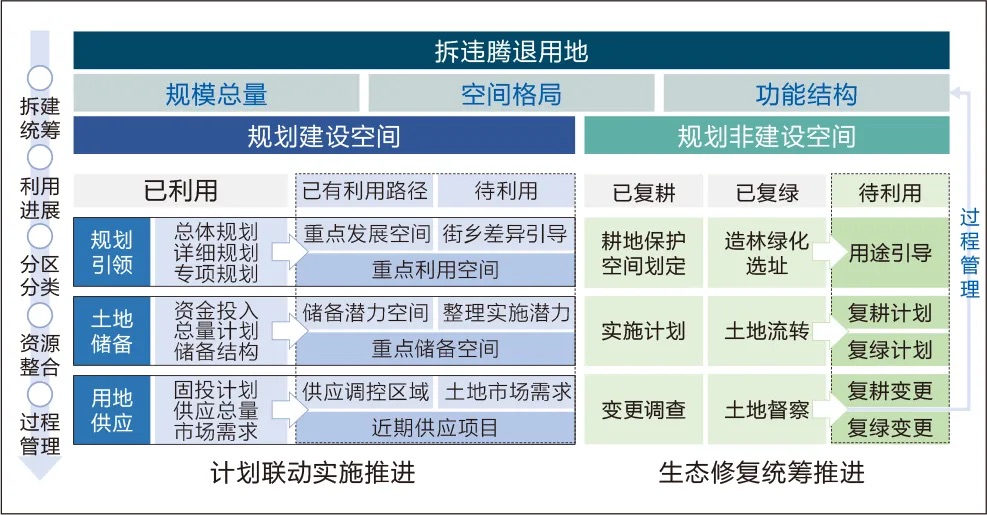

违法建设的形成与治理受到自上而下的发展赋能和审批管理,以及自下而上的地租竞争和错位需求的多重影响,随经济社会、组织考核、审批管理的变化而发展演化,反映了政府与市场、城市与乡村、市区与乡镇之间对公利和私利的竞争和治理过程。违法建设治理面临空间分布广、规模数量大、利益协调难等问题,是维护国土安全的底线性环节。为提升违法建设治理效能,北京市一是开展精准分类,结合违法建设形成时间、使用功能、审批手续、利用效益等情况进行细化分类,明确拆、治、管等差异化治理导向;二是明确分级治理空间要求,坚持规划引领,明确底线空间、重点空间、本底空间的差序化治理格局,重塑国土空间利用和保护的优先序和基本秩序;三是建构综合评价指标体系,引导基层治理不仅关注拆的规模,更要关注拆的精度,不断健全拆治结合、拆用统筹的系统治理路径(图3)。

图3 规划引领下违法建设治理框架示意图

Fig.3 Schematic diagram of the governance framework for illegal construction under the guidance of planning

资料来源:笔者自绘

2.1 底图精准分类,细化差异治理路径

违法建设治理是全域性工作,北京市创建行动推进以来,系统推进存量建设分类认定工作,形成违法建设治理全域“一张图”,充分运用大数据手段开展底图分类工作,以地理国情普查的现状建筑数据为基础,结合审批档案、遥感影像及土地变更调查等数据叠加分析,形成全域手续待核查存量建设底图。通过街乡举证、部门审核和区级认定的方式,逐图斑进行分类认定,按照治理路径、用途类型、权属特征等划分成7大类、70余小类,形成全域、全要素的分类“作战”地图。通过梳理存量底图和引导分类治理,形成基层治理底图、部门监管底账和督导推进底数,从而支撑违法建设治理工作有序推进。

按照分类认定情况,采取差异化的治理策略,综合考虑自上而下的规划管控要求和自下而上的街乡发展需求,按照拆除整治、持续监管、补办手续的程序进行分类治理。健全巡查发现、分类治理、考核监管的全周期治理机制。以土地督察、卫片执法为基础,以街乡巡查、群众举报为补充,健全地上巡、天上看、基层查的违法建设巡查发现机制,将新生违法建设管控、督察问题处置、卫片执法处置情况纳入区政府违法建设治理绩效考核。针对养老、体育、教育等公益类违法建设项目,重点排查消防、结构等方面的安全隐患,并纳入行业主管部门的监管体系,建立定期部门联审机制;针对发现的问题要求项目主体定期整改,在完成结构安全认定后纳入公共公益项目并补办手续流程。例如,平谷区王辛庄镇许家务村委会及活动中心项目由平谷区成立专班统筹推进,创新立项、划拨、联审机制,在保障公共公益和安全监管“双承诺”的基础上,完成全市首例公共公益项目的不动产登记手续补办。针对产业项目,建立包含生态、安全、经济、社会方面的评价体系,对于不符合首都发展定位、低效利用、存在安全隐患的项目,以拆除治理为主。例如,密云区巨各庄镇推动巨龙河畔工业大院拆除,提升区域环境质量。对符合生态、产业管理要求,对集体经济发展有一定支撑保障作用的项目,探索更新提升的治理路径。例如,朝阳马泉营村某产业园是市级文化产业园区,以“固定收入+分红方式”与村集体进行收入分配,目前已纳入持续治理和行业监管。针对居住项目,推动平谷山水放歌等违法建设别墅治理,将小产权房、平房住宅院落等符合地区发展实际需求且符合结构、消防安全管理的项目纳入闭环监管体系。

2.2 坚持规划引领,推动空间分级治理

国土空间规划不仅是实现空间管控的工具,更是推动战略引领的政策手段,目的是通过“多规合一”的整体性空间治理,构建安全和谐、可持续发展的国土空间格局。北京市在全市开发保护空间格局下,明确违法建设治理的分级空间引导要求。针对底线空间,包括耕地底线、生态底线、安全底线空间范围内的存量违法建设,强化风险排查和闭环管理,做到应拆尽拆。针对重点空间,包括“二隔九楔”战略性绿色空间、“三城一区”等重点建设空间在内的存量违法建设,引导优先拆除和拆治结合,通过违法建设治理,支撑高质量空间发展。针对本底空间,结合城乡建设用地减量要求,提升规划非建设空间内存量违法建设的治理比重,支撑减量发展和空间格局优化。

2.2.1 严守底线空间,高压推动违法建设治理

一是严守耕地底线。违法、违规占用耕地造成的“非农化、非粮化”问题不断冲击着耕地红线,深度联动耕地保护和违法建设治理,通过存量摸排、分类认定,形成监管备案、拆除治理、优先复耕的闭环治理机制。进一步健全设施农用地备案管理制度,依托变更监测、卫星遥感、实地巡查、保护督察,将新生违法、违规占用耕地的行为遏制在萌芽状态。通过“三区三线”的划定,保障永久基本农田的优先保护地位,以违法建设治理为抓手,确保耕地红线不可逾越。

二是严守生态底线。按照“自然保护地—生态保护红线—生态控制线”的生态空间分级管控要求,推进存量违法建设的分类梳理、闭环管理、腾退治理,强化底线思维和问题意识,在保障原住民生活需求的基础上,推进两类重要地区及生态保护红线范围内的存量违法建设消减。编制《北京市拆违腾退用地生态修复规划》(2022年),推动拆违腾地与生态修复、海绵城市建设的有机结合,通过留白增绿等手段,缝合受损生态肌理。

三是严守安全底线。违法建设因片面追求经济利益,造成结构超载、质量薄弱等问题突出,易在泥石流、洪水等地质气象灾害中造成坍塌、损毁事故,对人民生命财产安全带来巨大损害。违法建设治理聚焦韧性城市建设中的薄弱环节,以泥石流威胁区、地裂缝危险区、洪涝风险区、生命线廊道周边为重点,加强对存量违法建设的排查和治理,消除安全隐患,通过评估、设防、布局、管制的系统治理,筑牢国土空间韧性安全基础。

2.2.2 聚焦重点空间,提升违法建设治理综合效能

规划非建设空间方面,以二隔九楔为重点区域,一体化推进拆违、腾地、复绿,推进大尺度公园建设。2017年,原北京市规划和国土资源管理委员会下发《关于开展北京市乡镇统筹利用集体产业用地试点工作的通知》(市规划国土发〔2017〕236号),有序推动朝阳区规划实施单元、大兴区集建地入市,以及通州区集体建设用地统筹利用等试点改革,坚持拆治结合、单元统筹、资源整合,按照“拆五占一”的原则,统筹推动减量腾退和转型发展,引导集体产业入区、入园发展。通过拆、治、用的整体谋划,破解城乡接合部的治理难题,以违法建设治理为抓手,落实保障战略性绿色空间格局。

规划建设空间方面,以四个中心中的核心承载区、近期规划划定的生产空间和生活空间等重点区域为重点,提高违法建设治理力度,整合资源要素投放。一方面,通过聚焦“三城一区”“两区”建设、轨道站点周边等重点区域内的违法建设治理,按照先拆违、后拆迁的原则,支撑保障重点空间内的土地资源整理;另一方面,通过建筑规模流量管理,将违法建设治理形成的流量指标纳入区级发展指标池,保障重点项目指标需求,整合运用增减挂钩、收益返还机制,促进城乡之间、园区内外的发展统筹。

2.2.3 优化本底空间,消减非建设空间内的存量违法建设

面向资源环境承载压力,北京市总体规划提出人口规模和建设强度减量“双控”的发展要求,成为全国第一个提出减量发展的特大城市。减量是违法建设治理的底层要求,以别墅违建整治、大棚房整治等自然资源领域的整改行动为抓手,推进违法建设治理向非建设空间聚焦,以浅山区、城乡接合部地区为重点,推动城乡交界地区、山区和平原地区交界处的违法建设减量腾退。自总体规划批复以来,违法建设治理在规划建设空间和非建设空间呈4:6格局,对于支撑用地减量发挥了重要作用。

2.3 综合评价考核,提升精细化治理水平

改变以拆腾总量规模为主的单一考核要求,按照规划引领要求,构建刚性、弹性和韧性相结合的考核体系,推动违法建设治理由重量向重质转变。市级层面密切衔接“三区三线”划定、国土空间“双评价”、近期建设规划等工作,聚焦国土空间治理的底线空间、重点空间、本底空间,依托空间分级,加强对精准治理的考核。考核指标直接影响区级组织乡镇推进分类认定和治理,衔接顶层规划引领和底层空间治理,提升违法建设治理的精准度。从创建行动的实施情况看,底线空间存量违法建设的拆治比重最高,重点空间的拆治比重明显高于全域空间的平均水平,本底空间范围内规划非建设空间内的拆治比重高于规划建设空间范围内的。为巩固深化创建行动的治理成效,市级层面将违法建设治理工作组织、分类精细化治理工作方案纳入考核范围,并建立规划和自然资源、住房和城乡建设、农业农村、商务、文化旅游等多部门联动的工作专班,推动区级层面健全违法建设长效治理机制。面向国土空间的系统治理,市级层面加强对拆后利用进展、方案和组织推进的考核,强化“拆、储、供、用”的计划联动和资源统筹。引导区级层面一体化推进拆违腾地和生态修复、功能修补,整合落实耕地保护、生态修复、格局优化、韧性防护、安全发展的要求,提升违法建设治理效能,推动空间治理提质增效(图4)。

图4 拆违、腾地、利用一体化推进示意图

Fig.4 Integrated promotion diagram of demolition, land clearance, and utilization

资料来源:笔者自绘

03

推进违法建设治理的保障机制

违法建设治理涉及规模总量大、空间分布广、利益矛盾突出,首先要解决不同政府层级的目标协同问题。“上”要基于目标导向,兼顾保护与发展;“中”要基于同级政府,“比拼”提升发展动力;“下”要基于利益诉求,注重协调和平衡。组织推进的核心问题是如何上下拧成一股绳,按照规划引领的要求,提升违法建设治理的综合效益。北京市在市级层面探索改变结果导向的任务验收方式,加强靠前引导和过程督导,将规划引领的空间治理要求贯穿违法建设的分类、治理和利用全过程。在区级层面,改变规模优先的拆除导向,在市级统筹下形成“一区一策”,明确各区治理的重点空间、重点类型、重点问题。街乡层面对于存量违法建设的分类和治理享有一定的自主裁量权。从治理结果来看,将规划要求纳入治理决策的综合考量;从治理过程来看,提升基层对规划要求的接受度和认可度。通过以法规政策为基础、分级组织为保障、数字平台为支撑、系统支撑规划引领要求的纵向贯通,不同层级、不同部门的治理组织高效协同运转。

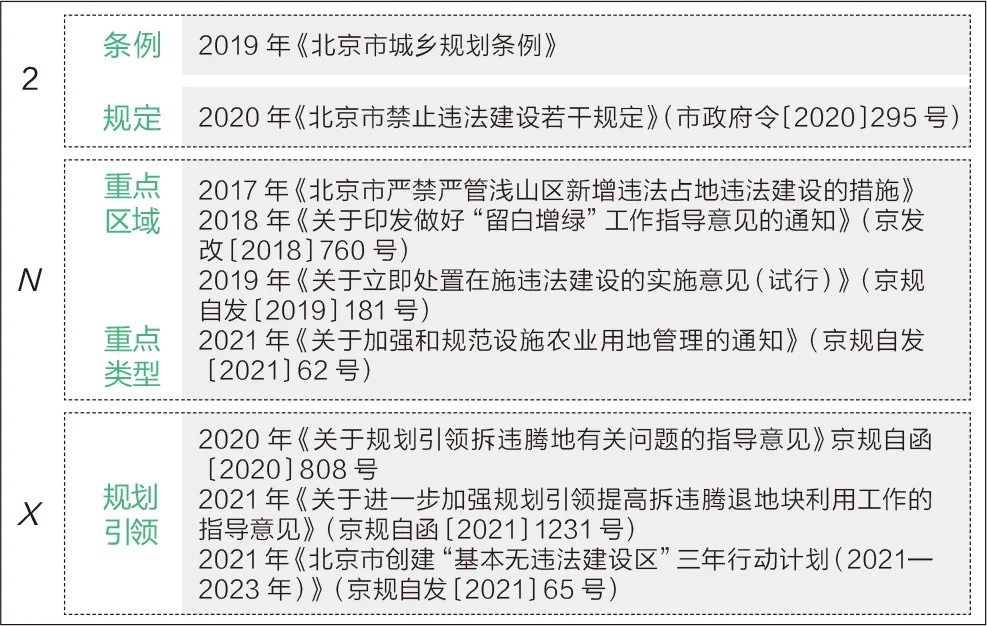

3.1 健全法规政策,加强源头治理

北京市在违法建设治理领域整体形成“2+N+X”的法规政策体系,以《北京市城乡规划条例》(2019年)为根本遵循,以《北京市禁止违法建设若干规定》(政府令〔2020〕295号)为管理依据,针对农业设施用房、公园管护用房等重点问题,制定专项政策文件,进一步明确审核准入要求和部门管理责任。同时,针对专项工作和操作流程出台指导意见,推进依法行政、严格执法(图5)。通过制度建设,明确政府、市场、公众的权利和责任,推进建立城乡统筹一体的违法建设查处机制。在组织体系方面,进一步压实区政府的统筹主体作用及街乡镇的实施责任;在裁量标准方面,强化对基层依法行政的指导,细化工程造价、违法建设面积、滞纳金等的认定和计算标准,明确发现认定、告知整改、处罚决定、限期拆除等操作流程。以法治建设为抓手,促进国土空间治理能力现代化,为执法认定提供政策依据和程序指引,为公众利益提供制度约束和机制保障,引导国土空间资源合理、合规、合法利用。

图5 北京市违法建设治理政策体系示意图

Fig.5 Schematic diagram of the governance policy system for illegal construction in Beijing

资料来源:笔者自绘

行政处罚只是“批—供—用—补—查”整个管理链条的最后一环,为提升整体执法监管效应,应进一步强化事前、事中、事后联合监管力度,面对历史性、争议性问题,加强源头疏导,推进构建健康、有序的国土空间利用管理体系。北京市从历史项目手续补办和建设项目审批改革方面“双管齐下”,在扩大闭环监管范围的同时,为新建、扩建项目优化审批路径,逐步健全依规利用、依规监管的良性循环。2021年,北京市开展公共公益类违法用地违法建设专项整治行动,切实解决历史遗留项目的不动产手续办理问题。同时,以完善手续为契机,落实房屋使用安全及消防安全。平谷区率先按照“安全鉴定—踏勘测绘—乡村申请—两级审定—初审会商—占地批复—确权发证”七步走的步骤,完成项目补办程序。自2018年持续推进工程建设领域一系列改革以来,在“多规合一、多证合一、多测合一”的整体改革要求下,进一步简化集体建设用地零星公共公益项目,简易低风险项目的审批程序,压缩审批时间,保障并推进村镇民生项目、产业项目纳入审批监管体系。

3.2 健全分级组织,推动统筹治理

北京市违法建设治理坚持市级统筹、区级主责、街乡治理的分级组织机制。在创建行动中压实区政府的治理主体责任,健全区委、区政府统筹领导,各方各部门统筹协作的治理机制,并将违法建设治理情况纳入区政府绩效考核。为强化规划目标和要求的传导,改变以量为主的单一考核标准,立足规划引领要求,建立考核验收指标体系,对各区违法建设治理情况进行综合考核。乡镇、街道是北京市违法建设治理的基础力量,在新生管控、存量治理、持续监管过程中发挥了重要的第一责任人作用。通过技术指导、宣贯培训、定期督导和动态考核等方式,推动理念下乡、技术下乡、标准下乡,将顶层规划引领通过空间传导落实到底层项目治理中,贯通顶层规划引领的治理逻辑和底层社会治理的运行逻辑,为基层治理提供看得懂、可操作的行动指引。将国土空间治理的安全观、绿色观、持续观实现跨部门、跨层级渗透,拓展规划引领下的违法建设治理组织。

3.3 健全数字平台,支撑协同治理

违法建设治理面临动态性的过程、多元化的组织、海量化的数据,为支撑面向全域、全要素治理的实施要求,北京市自2017年开始建设违法建设治理平台,实现从上账、销账的流程管理,到多元、多级网络化治理的迭代更新。为保障各层级、各部门统一认识,高效行动,市级层面制定并规范操作流程,搭建违法治理信息平台,充分利用信息化、数字化、智能化的新技术,推进违法建设治理工作开展。通过标准化的流程组织和平台化的工作管理,对海量违法建设治理图斑进行动态矢量化管理,实现上账、销账、利用的多源信息汇总,跨部门工作衔接和全过程跟踪管理。通过平台的信息发布和动态分析,实现自上而下的统筹调度和自下而上的实施推进的交互反馈,汇总、更新、共享违法建设治理进展,支撑市、区两级政府统筹推进和监督管理违法建设治理工作。针对不同层级的用户需求,差别化保障信息录入、进度研判、流程管理、汇总分析等功能,大大提升基层工作效率和顶层决策效率,支撑违法建设治理工作实现网络化协同运行。

04

结束语

违法建设治理覆盖面广、利益关系复杂,是统筹发展和安全要求下,维护空间规划严肃性、推进治理能力现代化的底线性工作。北京市坚持将违法建设治理与落实总体规划的要求同步谋划、同步部署、同步推进,通过刚弹结合的指标考核,推动拆后验收向拆前引导转变、整治拆违向精细治违转变。推进违法建设治理按照规划引领的要求运行,必须提升从顶层到基层的纵深贯通、从利用到管理的延展贯通。北京市通过统一底图、技术下沉、标准宣贯、平台支撑,拓展规划引领的治理组织,健全高效协同的治理网络。充分发挥法规政策对违法建设治理的推动支撑作用。向外,界定政府与市场的边界;向内,提升依法行政的标准化、规范化、流程化管理;向前,简化审批制度,支撑源头治理;向后,强化生态修复、功能修补的利用联动。

立即订阅

立即订阅