最新文章

基于生态网络的生态修复重点区域识别与规划对策研究——以宁夏回族自治区吴忠市为例

2025-02-28摘要

量化识别国土空间生态修复的重点区域,是“靶向”实施国土空间生态修复,构建区域生态网络安全体系的前提和保障。本文以宁夏回族自治区吴忠市为例,基于生态网络视角,采用“自上而下”和“自下而上”相结合的研究思路,有效识别区域生态夹点、生态断裂点、受损生态廊道和生态修复障碍区等生态修复关键区域。结果表明,吴忠市有生态源地23处,总体呈现8个空间集聚组团,总面积2551.58km2,占吴忠市全域面积的15.09%;共提取出9处生态障碍节点、14处待修复廊道,总长395.2km,460处生态修复障碍区域,总面积334.77km2。文章立足“点、线、面”视角,提出吴忠市生态网络布局的调整优化策略。

作 者

赵会顺 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司规划师,工程师

刘 程 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司规划师,高级工程师

陈天钰 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司规划师,工程师(通信作者)

廖 春 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司北京分院主任规划师,高级工程师

张 超 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司北京分院主创规划师,高级工程师

马彬彬 华中农业大学公共管理学院博士研究生

随着全球气候变化和生态环境恶化带来的影响日益严重,如何有效推进生态修复工作,实现生态环境可持续发展受到社会各界的广泛关注。国土空间生态修复是推进生态文明建设的重大举措,是关系国家生态安全和民生福祉的重要国家战略,也是破解资源环境约束、促进城市高质量发展的必然选择,实施生态修复是建设美丽中国的重要途径。

近年来,国土空间生态修复研究在理论内涵、技术方法、实践案例等方面取得丰富成果,推动生态修复理论逐步走向科学决策支撑。通过景观生态学的“模式—过程”反馈机制建立生态网络,并在此基础上诊断和确定生态修复的优先区域,已成为重要的研究方向。生态网络被认为是维持和恢复人类活动密集地区景观结构连通性和功能完整性的有效综合空间调控方案。国外关于生态网络构建的方法主要集中在土地适宜性评价法、定性研究法与最小阻力模型三大类。我国学者认为,生态网络指不同物种和生态系统之间相互作用、相互影响所形成的复杂网络结构。生态网络可以通过生态廊道,帮助不同的生态系统互相建立联系,促进生物多样性的保护,防止生态系统的断裂,有助于稳固生态安全格局,保障生态服务供给和维护生态系统平衡。生态网络研究的基本范式是“生态源地识别—阻力面构建—生态修复区域识别”,其中的关键在于生态源地的识别和生态廊道的提取。近年来,一些学者提出通过识别生态断裂点、生态夹点和生态障碍点确定生态修复重点区域。这些关键区域的确定,为生态修复规划和管理提供了一种创新的方法。通过对这些区域进行优先管理,可以有效促进生态系统结构稳定性,显著提升生态修复效果,以最低成本实现生态、经济和社会综合效益的最大化。

传统的生态修复主要以工程为导向,通过现场观测和经验数据进行工程设计和实施,实现对单一要素的修复。虽然生态恢复可能带来最优的局部效益,但由于缺乏对生态要素系统性、整体性及综合性的考虑,生态修复整体效益较低,不利于区域生态安全格局的改善,以及生态系统服务功能的提升。然而,目前基于生态网络的生态修复实践案例以理论研究为主,多基于对生态本底现状的分析,识别生态修复关键区域,较少考虑以“自下而上”的方法,欠缺实际情况与区域生态修复项目诉求的衔接,使得生态修复方案的实操性不强。因此,为弥补上述研究中的不足,本研究立足生态网络视角,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的研究方法,以吴忠市为例,通过对其生态本底现状的分析,建立系统全面的“自上而下”的生态基底评价体系,包括生态网络模拟、生态网络问题识别、生态网络格局优化;通过“自下而上”的方法,统筹谋划生态修复布局与重大项目,对生态网络结构进行校核。这种研究方法有助于生态修复规划方案与地方政府对生态修复项目诉求的衔接,指导地方开展“靶向”生态修复工作,解决生态修复规划与实践需求脱节的问题。

01

研究区域与数据来源

1.1 研究区概况

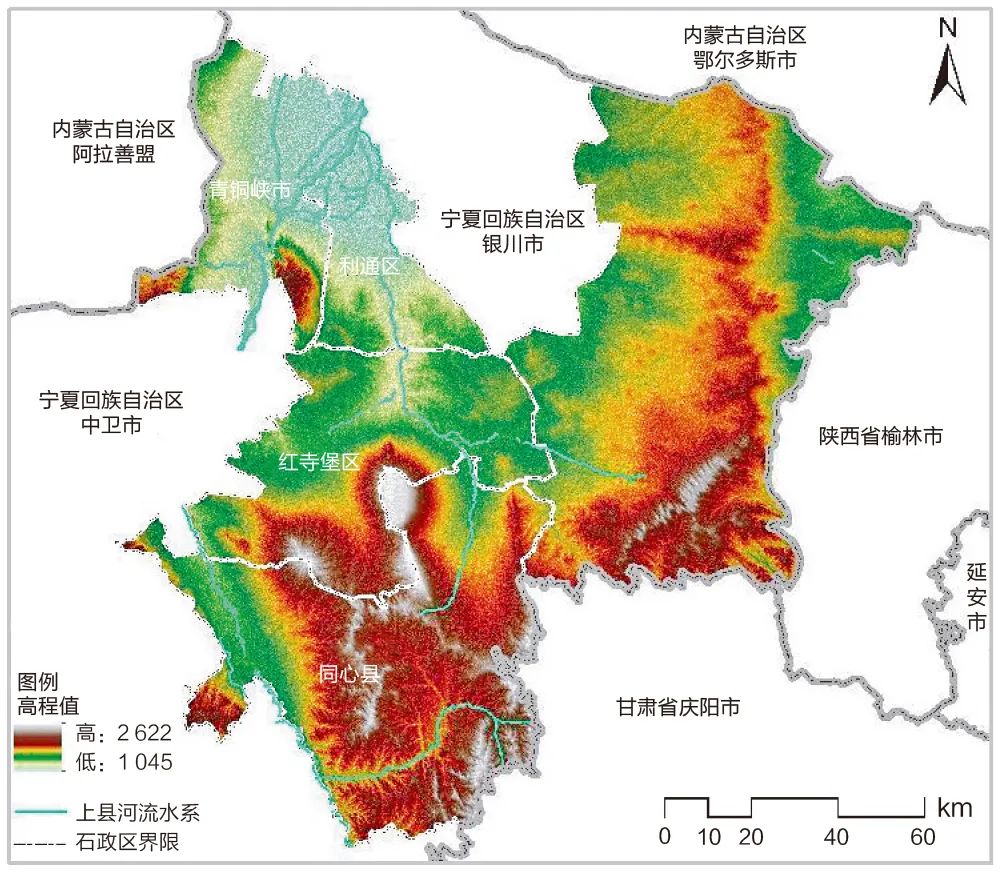

吴忠市位于宁夏回族自治区(简称“宁夏”)中部,地处宁夏平原腹地,北连银川市,西接中卫市,南接固原市,东部毗邻陕西省榆林市定边县,东北、西北部分别与内蒙古自治区的鄂尔多斯市鄂托克前旗和阿拉善盟阿拉善左旗相连,东南部与甘肃省庆阳市环县接壤。吴忠市是宁夏引黄灌区的菁华之地,自古享有“塞上江南、鱼米之乡”的美誉,山、水、林、田、湖、草、沙各类自然资源要素齐备,生态地位尤为突出(图1)。

图1 吴忠市地理位置示意图[底图审图号:GS(2019)3333号,要素无修改]

Fig.1 Map illustrating the geographic location of Wuzhong

资料来源:自然资源部标准地图服务系统

吴忠市自然资源丰富,但因水资源匮乏,水土资源配比不均衡,生态要素质量总体不高,导致资源环境承载力低,修复成本高,多种生态问题和社会问题杂糅。此外,北部川区土地盐渍化,南部和东部沙区土地沙化、水土流失问题严重,生态本底脆弱。吴忠市生态修复工作需明确侧重点,突出“靶向治疗”,解决突出问题。

1.2 数据来源

本研究利用多源数据评估研究区内的生态系统服务,数据来源主要包括六个方面:一是2021年土地利用数据,来源于吴忠市自然资源局提供的2021年土地利用变更调查数据;二是DEM数据(高程模型),来源于地理空间数据云,空间分辨率30m;三是归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)数据,来源于国家地球系统科学数据中心,空间分辨率30m;四是净初级生产力、气象数据,来源于中国科学院资源环境科学与数据中心;五是土壤数据,来源于世界土壤数据中心;六是交通路网数据,来源于开放街道地图(Open Street Map)。

02

研究方法

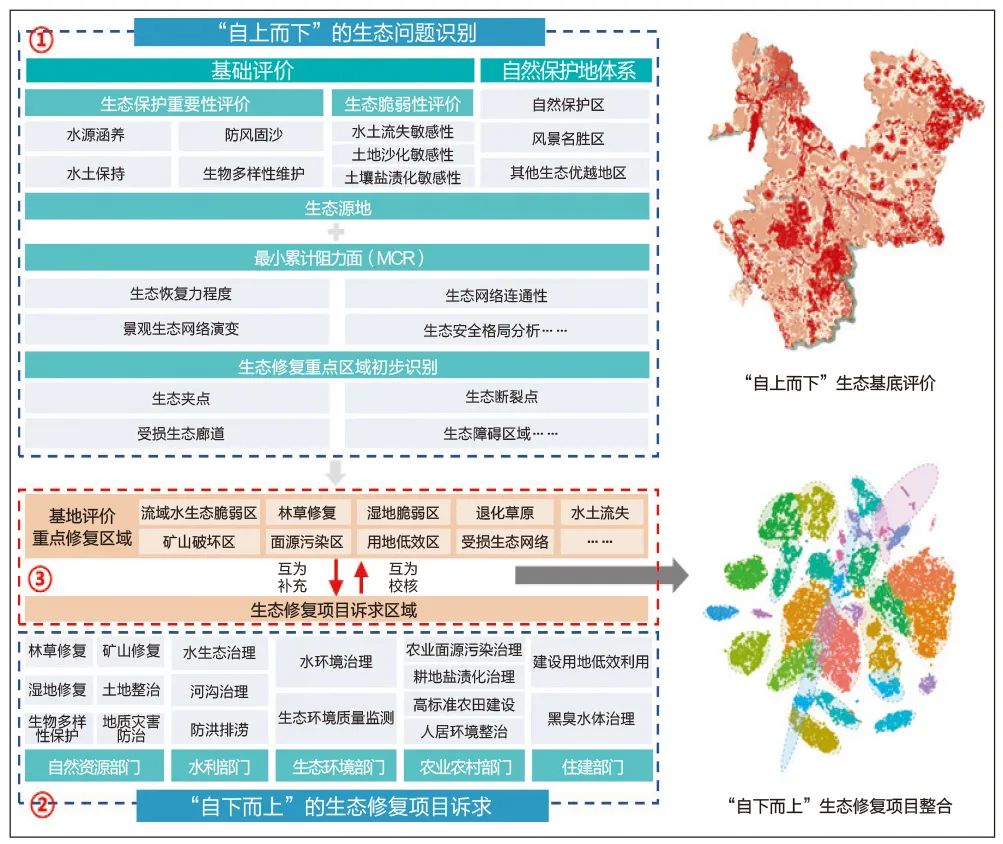

本文主要采用自上而下的生态问题识别与自下而上的生态修复诉求相结合的方法来确定生态修复关键区域。首先,通过对生态服务功能重要性、生态敏感性的系统性评价来识别生态源地,借助最小累积阻力模型(MCR模型)构建区域生态廊道。在此基础上,进一步识别受损生态廊道、夹点、障碍点和障碍区域等生态修复关键区域,实现自上而下对区域生态基底的综合评价。随后,通过系统性收集、整理目前区域内的生态修复工程,全面了解区域各部门对生态修复项目的诉求,并基于空间聚类整合方法,将其与生态网络中的重点区域进行校核,进一步确认区域生态修复关键区域与重点任务。最后,依据吴忠市生态本底特征,从点、线、面等综合视角,全方位优化区域生态网络格局并提出有针对性的生态修复政策建议(图2)。

图2 研究技术路线

Fig.2 Research technical route

资料来源:笔者自绘

2.1 自上而下的生态问题识别

2.1.1 生态源地识别

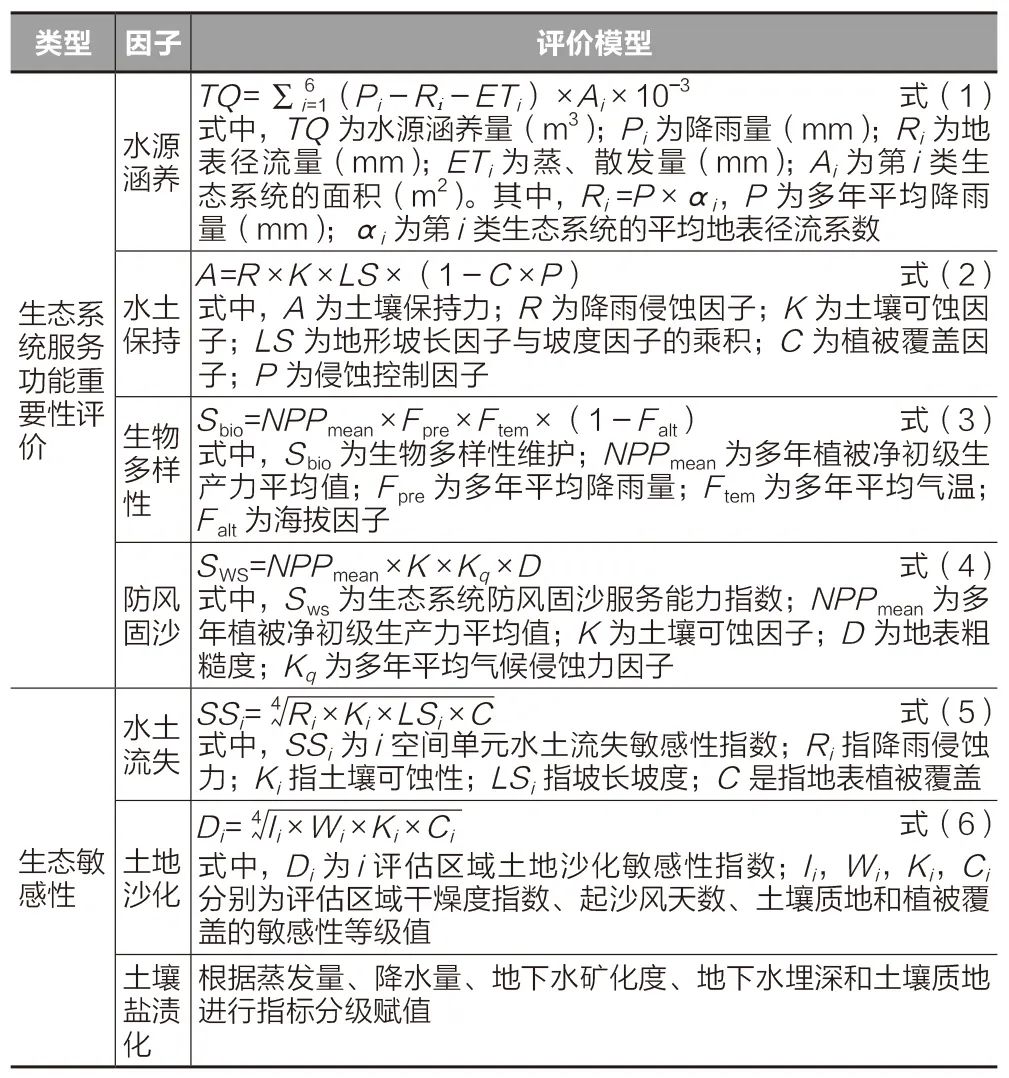

生态源地指自身生态价值高且具有维持生态功能、能促进生态过程发展的区域。生态源地是构建生态安全格局的基础,需满足三大要求:一是能够维持整个基质景观生态过程的畅通流动;二是能提供生态系统服务;三是能够缓解区域的生态系统退化问题。本文以生态服务功能重要性作为生态源地提取的依据,其能够体现生态环境系统对自然变化和人为干扰的反应程度;同时,考虑到吴忠市荒漠化较为严重的脆弱性生态本底,把生态脆弱性纳入生态质量评价。结合吴忠市的生态区位与主要生态特征,采用极值法(木桶效应),分别从水源涵养、水土保持、生物多样性、防风固沙等方面开展生态系统服务功能重要性评价,从水土流失、土地沙化、土壤盐渍化方面开展生态脆弱性评价,各因子评价模型及等级判别规则见表1和表2。基于ArcGIS 10.7,运用自然断点法,将生态服务功能重要性、生态敏感性的评价结果划分为三级,分别选取生态极脆弱区和生态保护极重要区进行合并(OR)叠加。为降低生态源地的破碎化程度,剔除面积小于1km2的图斑,选取栅格单元集中连片的生态保护极重要区域作为基础生态源地。同时,补充如自然保护地、自然风景名胜区等生态本底较好且具有较高生态价值的潜在生态源地,得到最终的生态源地。

表1 生态源地识别评价因子模型

Tab.1 Ecological source identification evaluation factor model

资料来源:笔者自绘

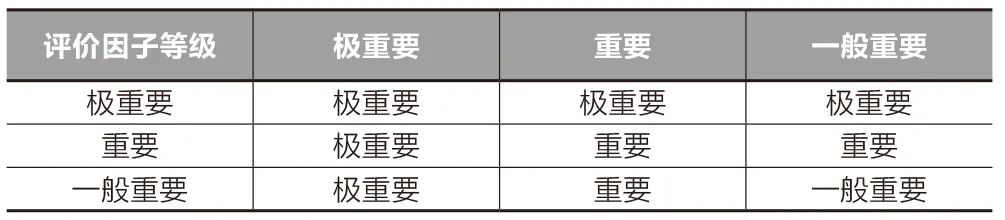

表2 评价因子等级判别矩阵

Tab.2 Evaluation factor ranking matrix

资料来源:笔者自绘

2.1.2 阻力面构建

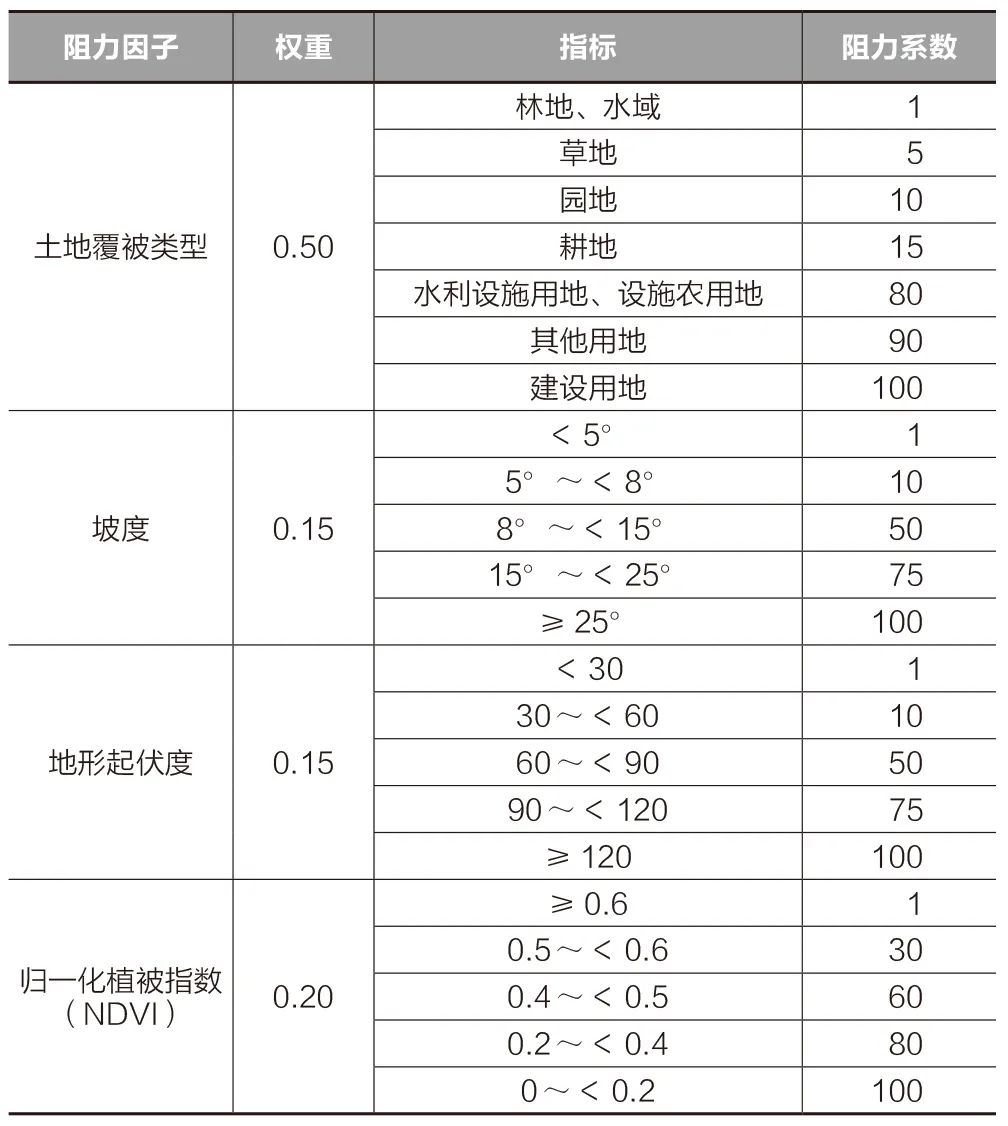

阻力面是生态过程在空间运行时受到环境阻力所形成的空间分布。本文采用最小累积阻力模型(Minimum Cumulative Resistance, MCR)构建阻力面,用以模拟物种在景观斑块间的可通达性和综合阻力,选取土地覆被类型、坡度、地形起伏度和归一化植被指数(NDVI)四种因子构建吴忠全域基础阻力面。同时,借鉴相关学者类似的研究经验,结合吴忠市生态本底,综合确定吴忠市各阻力因子分级和阻力系数,采用层次分析法综合确定各阻力因子权重系数(表3)。

表3 阻力因子及阻力系数

Tab.3 Resistance factors and resistance coefficient

资料来源:笔者自绘

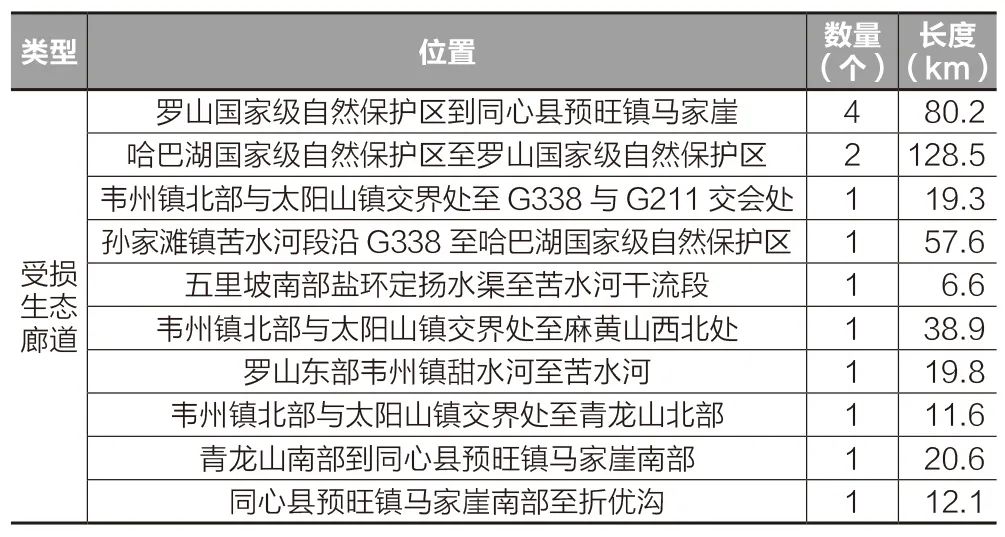

2.1.3 基于MCR的生态廊道模拟

生态廊道是生态要素在不同生态源地流动的有效路径,对保障生态网络的连通性与维持区域生态网络具有重要意义。在MCR中,生态源地被视为节点,节点与节点之间依靠生态廊道相连,依靠点(源地)与线(廊道)形成生态网络。可以依据阻力面确定两个节点之间生态要素流动的最小成本路径(即生态廊道),计算公式如下:

式中,MCR为生态源地之间的最小累计成本;F为反映任一点最小累积阻力与其到生态源地的距离和景观阻力的正相关函数;Dij为网格i到网格j的累计距离;Ri为网格i的景观阻力。

2.1.4生态网络问题识别

基于生态保护重要性评价,采用多源大数据分析方法,通过遥感地物信息提取、多源遥感数据融合、动态变化监测等技术手段,开展生态退化识别、恢复力评价及景观格局演变推导工作,识别生态障碍区域、廊道断裂点、高阻力廊道、生态源地破碎等生态网络现状问题。

确定修复重点:以生态廊道的交点、生态廊道与最小累积阻力距离表面分区界线处的交点、生态廊道与主要交通道路网的交叉点为重点,初步将这些重点确定为生态修复重要节点,以累计阻力较高的生态廊道为廊道修复重点。

确定新建廊道和障碍区域:基于上述潜在的生态廊道,初步识别拟新增的生态廊道和保障物种栖息的生态区域,修复廊道断裂和破碎生态空间,全面提升生态网络的连通性。

2.2 自下而上的生态修复项目诉求

充分收集、整理地方政府正在实施或拟实施的生态修复工程,与“自上而下”开展的生态基底评价结果进行对比、校核,基于生态网络连通性和生态功能服务性不降低导向,“自下而上”地校核位置的合理性、类型的合理性、时序的科学性等,确定重点修复区,包括受损生态夹点、生态断裂点、受损生态廊道和障碍区域等,明确拟修复内容或方向,以及修复时序安排等,分析地方生态修复重大工程的布置,进一步优化生态网络格局和生态网络修复布局。

03

结果与分析

3.1 生态修复重点区域识别

3.1.1 生态源地

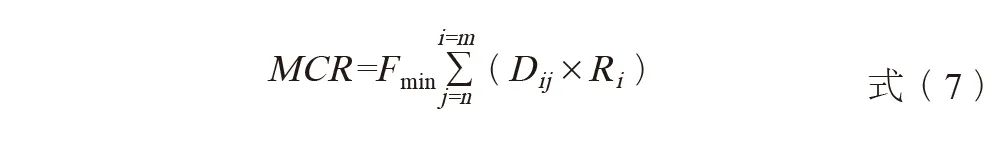

根据分析结果,本文共筛选出生态源地23处,总面积2551.58km2,占吴忠市全域面积的15.09%。吴忠市生态源地主要以黄河国家湿地、罗山国家级自然保护区、哈巴湖国家级自然保护区等生态服务价值高区域为主体,同时涵盖“苦水河—酸枣梁”区域、麻黄山地区、青龙山地区、窑山等生态敏感脆弱地区等组团(图3a)。

图3 吴忠市生态源地分布、综合生态阻力分布、国土空间重点修复区域分布[底图审图号:GS(2019)3333号,要素无修改]

Fig.3 Ecological source distribution, comprehensive ecological resistance distribution, and key territorial spatial restoration areas distribution in Wuzhong

资料来源:笔者自绘

3.1.2 最小累计阻力面

基于ArcGIS 10.7的空间分析模块,对上述四个阻力因子进行加权叠加,构建吴忠市综合阻力面(图3b)。根据分析结果,吴忠市生态阻力值分布在0~88.5,平均阻力值为25.22。其中,全市68.94%的地区低于平均阻力水平。从空间分布上看,低阻力值区主要分布在哈巴湖、罗山、青铜峡库区、黄河沿岸湿地、苦水河、清水河,以及南部的青龙山地区。这些地区的生态用地集中,土地覆盖度较高,且大多数隶属于保护区范围,少有交通干线经过,受人类活动的干扰少,生态阻力值低。阻力高值区主要分布在利青中心城区、牛首山、盐池县麻黄山和同心县南部黄土沟壑区。该区域人类活动频繁,土地开发利用强度相对较高,生态系统通达性亟待改善。

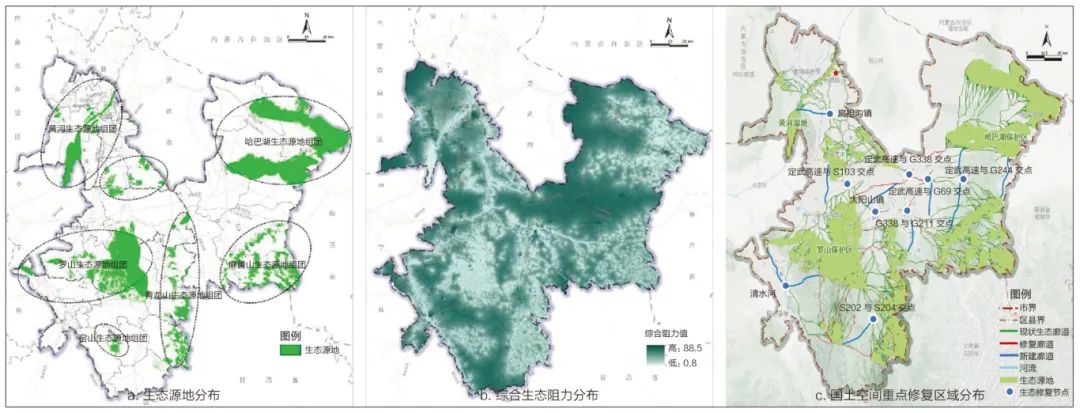

3.1.3 受损生态廊道识别

基于吴忠市的生态本底,采用ArcGIS 10.7的Cost Distance模块,精确计算各像元到达最近生态源地的累积成本距离,进而利用Cost Path模块对吴忠市的廊道网络体系进行模拟。共识别14处主要生态断裂或生态阻力大的廊道,合计总长395.2km,分布总体呈现“建成区少而长,源地周边生态廊道多而短”的特征,主要分布在吴忠市中部地区哈巴湖至罗山、罗山至窑山和青龙山沿线,亟须强化水生态治理或林草修复,巩固生态网络,提升生态系统的稳定性(表4)。

表4 吴忠市受损生态廊道

Tab. 4 Damaged ecological corridor in Wuzhong

资料来源:笔者自绘

3.1.4修复关键区域识别

(1)生态夹点识别结果

生态节点是廊道中生态环境较为脆弱,需要重点关注和保护的区域,承载着重要的景观连通性功能,包括生态夹点、生态断裂点等。生态夹点指生态廊道的生态流动中高流量的关键点,对防止生源地退化具有重要作用。本文基于ArcGIS 10.7的Linkage Mapper模块,通过识别廊道的重要性程度与阻力等值线的交点来识别生态夹点。共识别8处,主要位于吴忠市中部地区生态廊道的交点、生态廊道与主要交通道路网的交会处(图3c)。

(2)生态断裂点识别结果

生态断裂点是廊道上非连续处的间隙点,主要以铁路和高速公路等交通干线对生态廊道的阻隔为主。本研究除了将交通干线与生态廊道的交叉点确定为生态断裂点之外,还考虑矿山开采活动对生态廊道的扰动与影响,将矿山开采活动剧烈区作为生态断裂点。最终累计识别14处主要生态断裂点,分布于吴忠市中部地区生态廊道与主要交通道路网(定武高速、G338、G244、G69、S103)的交会处,以及同心县城东部和盐池中心城区西北部等地区(图3c)。

(3)生态修复障碍区域识别结果

基于生态阻力分析结果,识别吴忠市生态修复障碍区域,共计1274.02km2。从空间上看,吴忠市生态修复障碍区域破碎化程度较高,呈零星分布特征。其中,生态阻力较高、分布较为集中的地区主要分布在利通区金星镇、金鸡镇、郭家桥镇,贺兰山东麓至牛首山地区,红寺堡区红寺堡镇、罗山东麓,同心县豫海镇,以及盐池县中心城区和麻黄山地区。

3.2 生态修复重点项目诉求整合

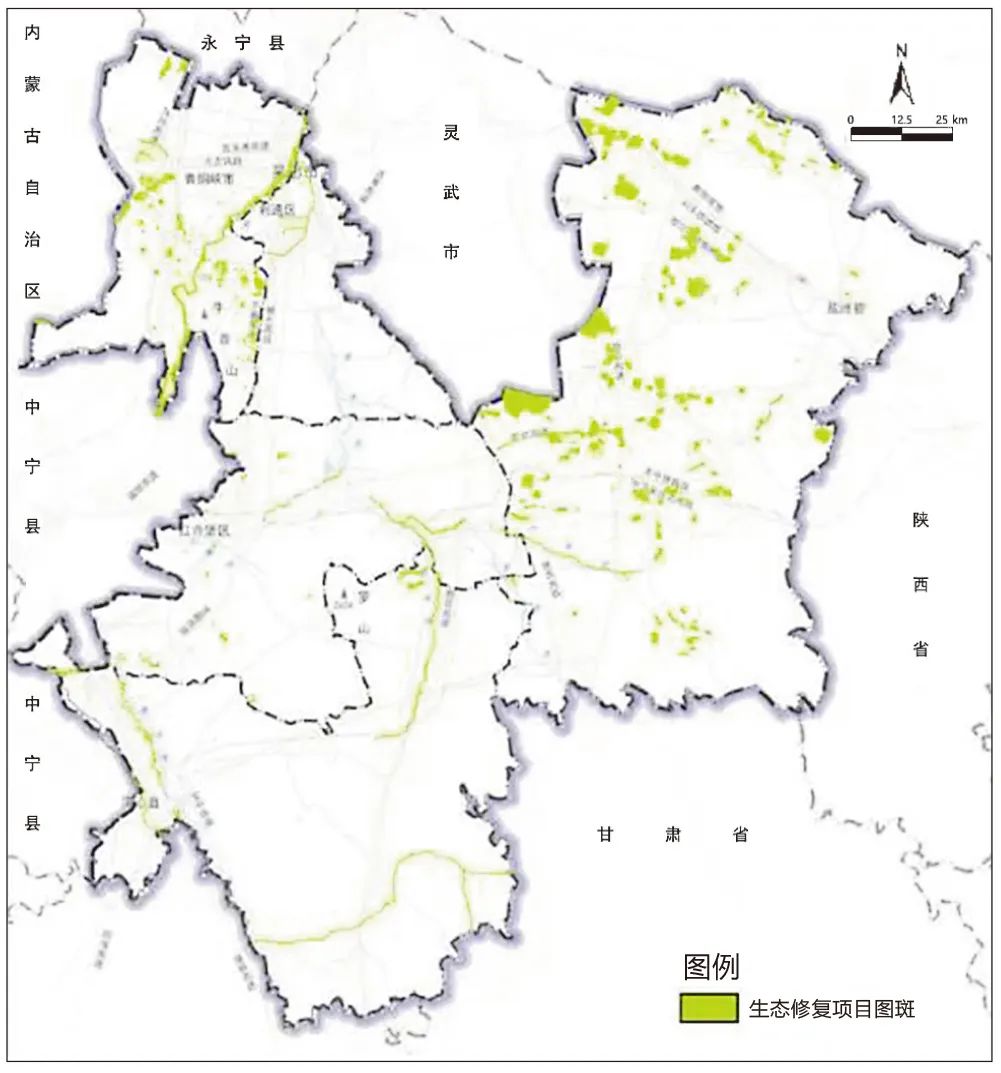

在自上而下生态修复关键区域识别基础上,本研究采用“自下而上”的方法,通过部门座谈和收集资料,整合自然资源、水利、生态环境、农业农村等部门对生态修复项目的诉求,累计收集整理233项生态修复重点项目,分布如图4所示。同时,基于空间聚类整合,对上述识别出的生态修复关键区域进行校核。具体思路是,将各部门对生态修复项目的诉求进行空间聚类,与识别出的生态修复关键区域进行空间叠加,重叠区域优先纳入生态修复治理任务。

图4 吴忠市自下而上的生态修复项目分布[底图审图号:GS(2019)3333号,要素无修改]

Fig.4 Distribution of “bottom-up” ecological restoration projects in Wuzhong

资料来源:笔者自绘

3.3 生态网络格局规划对策

在识别确定吴忠市生态修复重点区域的基础上,为维持区域整体景观的连通性,提高生态系统的稳定性,本研究对上述识别出的、需开展生态修复的关键区域,分别从“源地—廊道—节点”三个层面实施生态廊道建设与修复,设计生态修复重点工程及储备项目库,构建吴忠市韧性生态网络安全体系。

3.3.1 上下联动,重点区域纳入生态修复项目库

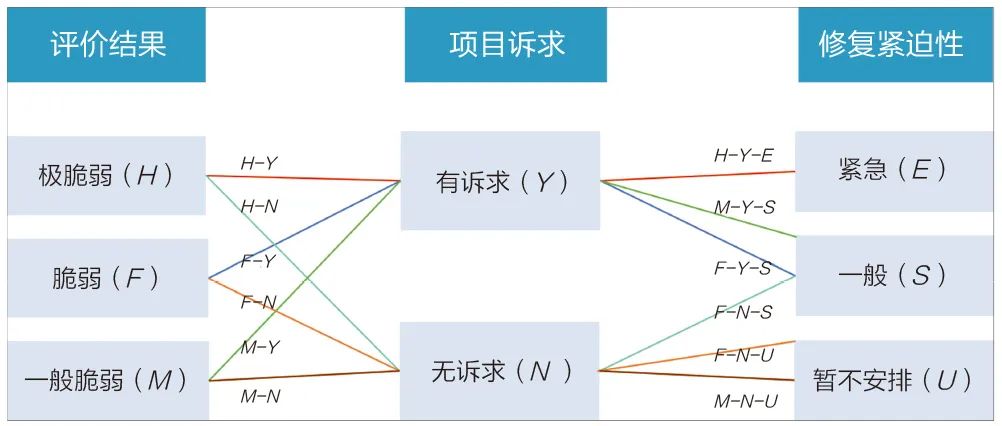

将自上而下的生态基底评价结果和自下而上的生态修复项目整合结果进行上下联动校核,将最终识别出的生态修复重点区域纳入吴忠市生态修复项目实践,并对其修复紧迫性进行综合研判。将识别出的生态夹点、生态断裂点、生态障碍区域及受损生态廊道与生态脆弱性评价结果进行空间叠加,将评价结果划分为极脆弱、脆弱和一般脆弱三种修复等级。同时,兼顾吴忠市生态修复实际诉求,研判生态修复紧迫性,最终确定生态修复项目时序(图5)。

图5 生态修复项目紧迫性安排技术逻辑

Fig.5 Technical logic for urgent arrangements of ecological restoration project

资料来源:笔者自绘

3.3.2 “靶向”修复,连通生态廊道

对识别出的吴忠市生态夹点、生态断裂点、生态断裂廊道和障碍空间,尤其是生态夹点,保护修复应该放在首位。夹点区域土地利用现状为耕地的,可增加田间地头种植经济林的数量,加强林网建设,达到防风固沙、降低该区域生态阻力、提高生态功能的作用;夹点区域为山区林地的,应禁止乱砍滥伐,加强幼林抚育,注重林种搭配,监测森林病虫害,提高森林质量,稳固并提升森林植被的自然修复功能。针对河流型生态夹点,应该加强河流综合治理。一方面采取河道整治、水环境整治、河道清淤等措施;另一方面采取生态修复措施,改善水质和湿地生境。对于位于草地的生态夹点区域,应加强对退化草地的修复,通过围栏封育、人工种草等措施,构建“乔—灌—草”多层次乡土植被群落,提高植被覆盖度。

对于累计阻力较大的受损生态廊道,应灵活运用更新整备、土地监察等手段,逐步清退影响廊道连通功能的既有建设;实施场地生态系统重建,优选乡土树种,营造适合动物取食、栖息、通过的生境;探索开展跨区域生态廊道保护修复工作,保障生态廊道在空间和功能上的完整性与连续性。

同时,基于生态网络连通性,对于在重要生态源地间缺少必要生态连通的廊道地区,考虑新建九处生态廊道,畅通生态系统能量流、物质流通道,主要位于“哈巴湖—麻黄山—青龙山组团”“黄河湿地至苦水河—清水河组团—罗山组团”及清水河沿线。主要措施是在高速公路、铁路、农村道路两侧建设绿化带和生态缓冲带,串联重要生态源地。对于农林种植地带,可通过人工建设绿化带、防护林等方式,串联生态斑块,或修复断裂生态廊道,为野生物种提供安全迁徙通道。

04

结论与讨论

4.1 结论

本文以吴忠市为例,综合采用“源地—阻力面—廊道—关键点”的生态网络研究思路,识别吴忠市全域生态源地,运用最小累积阻力模型(MCR)构建综合阻力面,有效量化识别受损生态廊道、夹点、障碍点和障碍区域等关键要素,最终立足点、线、面视角,结合吴忠市生态本底特征,提出生态网络布局调整优化的策略,构建吴忠市全域生态网络安全体系。研究结论如下:识别筛选出生态源地23处,总面积2551.58km2,占吴忠市全域面积的15.09%,总体呈集聚团状分布,形成黄河国家湿地、罗山国家级自然保护区、哈巴湖国家级自然保护区、苦水河—酸枣梁、麻黄山、青龙山、窑山等生态源地组团。本次共识别出8处生态夹点、14处生态断裂点和14处主要生态断裂或生态阻力大的廊道,总长395.2km;460处生态修复障碍区域,总面积334.77km2,为区域生态网络修复工程任务提供“靶向”指引。

4.2 讨论

生态恢复是缓解生态系统退化和实现可持续发展的有效途径。科学合理地确定生态修复重点区域,是有效开展生态修复工作的重要前提。本文基于生态网络视角,采用自上而下和自下而上相结合的研究思路,量化识别生态保护修复重点区域,兼顾生态基底和人为因素,克服以往规划中生态网络格局与生态修复诉求脱节的问题,为开展区域生态网络布局优化提供有效途径和明确指引。

与传统意义上的“被动恢复”不同,基于生态网络的国土空间生态恢复强调“主动适应”。生态修复的首要任务是协调关键生态要素在空间上的总体布局,在最有价值的区域采取有针对性的生态保护与修复措施。因此,必须科学、准确地确定优先区域,最大限度地降低生态恢复成本和对环境的影响。基于生态网络构建的理论和方法,能够在考虑生态系统完整性的前提下确定生态修复的重点区域。与传统的水、土壤等单一要素的生态保护与修复工作相比,本研究更加注重全局性、系统性和全面性,基于生态网络,“自上而下”地识别区域关键生态问题与突出生态矛盾。这不仅为生态修复的精准施策奠定了重要基础,也增强了山、河、林、田、湖、草、沙综合保护与修复工作的科学性。

生态恢复项目的实施往往是基于对区域实际生态问题与社会经济发展的考虑而作出的重要部署。因此,生态修复重点区域识别需与现实生态修复项目结合,使其能够更好地贴合区域政策并满足实际需求。自下而上的生态修复方法,通过部门座谈和收资的方式,了解自然资源、水利、生态环境、农业农村等多部门的利益与需求,综合选取并整理吴忠市的生态修复项目。随后,将收集、整理的233项生态修复项目进行空间聚类,并与生态网络中的重点修复区域进行校核、叠加,进一步确认生态修复关键区域。本研究采用的自下而上的生态修复方法是在将生态网络融入生态修复工作的同时,进一步考虑吴忠市区域的现实情况与生态修复现实需求,使研究构建的生态修复框架体系更加具有现实指导意义,提升生态修复工作的效率与生态修复效果。因此,“自上而下”和“自下而上”相结合的生态修复方法,不仅弥补了生态修复研究中生态要素整体规划意识不足的缺陷,而且比单一的、自上而下的方法更具有科学性、实用性和有效性,是一种更为准确地识别生态修复相关优先区域的方法。但也不可否认,本文主要侧重从生态本底和项目诉求角度开展研究,难以完全兼顾全域生态修复问题,尤其是生态价值较低地区,这也是未来有待进一步完善和探讨的方向。

致谢

感谢广州市城市规划勘测设计研究院项目组易楚舒、付晓阳和许鹏等同事对本文的贡献。同时,感谢北京分院丁寿颐院长对本文的悉心指导!

立即订阅

立即订阅