最新文章

交融与新生——乡村空间生产研究述评及展望

2025-02-25摘要

随着城镇化进程的深入,乡村越发成为空间生产研究的重要对象。文章基于文献计量、文本分析等方法,对乡村空间生产研究的学理进行辨析,并对其研究进程、方式等进行述评展望。一方面,空间生产研究对于乡村具有重要价值,呈现从引介走向交融的研究历程;另一方面,乡村空间生产研究形成多元的研究主线与路径。未来,需要在价值取向、本体基础、认识方法等方面,推动空间生产理论的乡土化、在地化发展。

作 者

穆 迪 苏州规划设计研究院股份有限公司规划师

崔东旭 山东建筑大学建筑城规学院教授、博士生导师(通信作者)

韩欣宇 山东建筑大学建筑城规学院讲师

20世纪60年代以来,地理学领域的“社会转向”与社会学领域的“空间转向”,使得“社会空间”概念成为理解空间的焦点,现代法国辩证法之父、城市社会学理论奠基人列斐伏尔(Lefebvre)于20世纪70年代提出的“空间生产”理论,是对社会空间及其运行规律的深刻认知。在经历“三次浪潮”发展历程后,空间生产理论在英、美等国家逐渐成为国际城市研究中的显学,北美、欧洲大陆学者围绕“空间”“差异” “日常生活”等主题已经形成研究共同体。作为一个崭新的理论,空间生产理论因对复杂“社会—空间”现象的解释性而被引介入中国城乡研究。当前,一些学者对中国空间生产研究类型、知识体系、研究框架等进行综述归纳,强调应构建中国特色社会主义空间生产理论体系。

改革开放后,我国乡村经历了西方国家未曾有的“压缩城市化”历程,乡村聚落空间重构加快,乡村社会构成趋于多元,愈发表现出“现代性”甚至是“后现代性”社会的一般特征。在这一背景下,一些学者开始将空间生产理论引入乡村研究,以“空间生产”为主题、以乡村为研究对象的文献量逐年增长。毋庸置疑,乡村空间生产逐渐成为一个“显性问题域”。然而,与研究应用的勃兴相迥异的是学术基础的薄弱。首先,空间生产理论作为当代西方资本主义语境下具有较高哲学色彩的概念,当其“嫁接”于乡村空间研究时,是否具备理论的适用性?其次,当前乡村空间生产研究进展如何,又将走向何方?最后,乡村空间生产研究是否存在相对稳定的研究方式?对于这些重大问题,学界目前尚无针对性回应。

基于此,本文遵循“学理认知—进程回顾—方式归纳—评述展望”的研究路径,从空间生产理论的辨析入手,重点对当前我国乡村空间生产研究进程与研究方式进行归纳,进而评述、展望研究前景,以期为后续研究提供一些启发。

01

学理认知

——空间生产理论与乡村的脉络耦合

因原著相对艰涩,当前空间生产理论处于既获得广泛追捧、大量被引用,又被误读、简化、歪曲的境况。因此,在回顾其研究进程前,有必要对我国乡村空间生产研究“是什么” “为何能够存在”等学理问题进行辨析。

1.1 总体框架:空间生产理论的体系与内涵

近年来,空间生产理论出现明显复兴,根源在于其开放且全面的体系:列斐伏尔以马克思历史唯物主义为理论基石,延伸出具有深厚哲学基础,融合建筑与规划学、哲学、政治经济学、社会学等学科的空间研究框架。基于对《空间的生产》及其他经典文献的文本阅读,本文从本体预设、空间认识和研究方法三个方面,对空间生产理论的内涵予以简述。

首先,空间生产理论的本体预设可以从指向历史性和当代性的“空间本体”及指向未来创造性的“日常生活实践本体”两个层面表述。“空间本体”在于空间的生产性与生产的空间性。一方面,空间必然由人类社会实践,尤其是物质生产实践所建构;另一方面,生产的社会关系只有在具有空间性存在时才成为社会存在。其后的哈维(Harvey)、卡斯泰尔斯(Castells)等学者承继了这一层面的政治经济学含义,将权力、制度与资本引入这一语境,阐述资本主义生产关系如何通过地理景观无止境地“创造性破坏”,以及在“集体消费”过程中抽象利益主体与政治制度空间的形成,从而得以存续。“日常生活实践本体”表征人类未来“乌托邦”社会的差异性空间创造,以及在这一创造进程中摆脱异化、实现日常生活批判与都市革命的可能性。

其次,在空间认识方面,列斐伏尔强调社会实践的物质性与人的身体的中心作用,并从马克思主义唯物辩证观中衍生空间生产的三维辩证框架。在语言学视角下,空间可以从空间实践、空间的再现及再现的空间三个维度进行分析;而在现象学视角下,空间由感知的空间、构想的空间与生活的空间三位一体构成。

最后,空间生产理论承继了西方历史唯物主义批判、政治经济学批判与文化批判等研究脉络,形成空间历史谱系学分析、“回溯—前进”研究、节奏分析等研究方法。列斐伏尔以此对法国山区乡村聚落、现代建筑等进行翔实的研究。

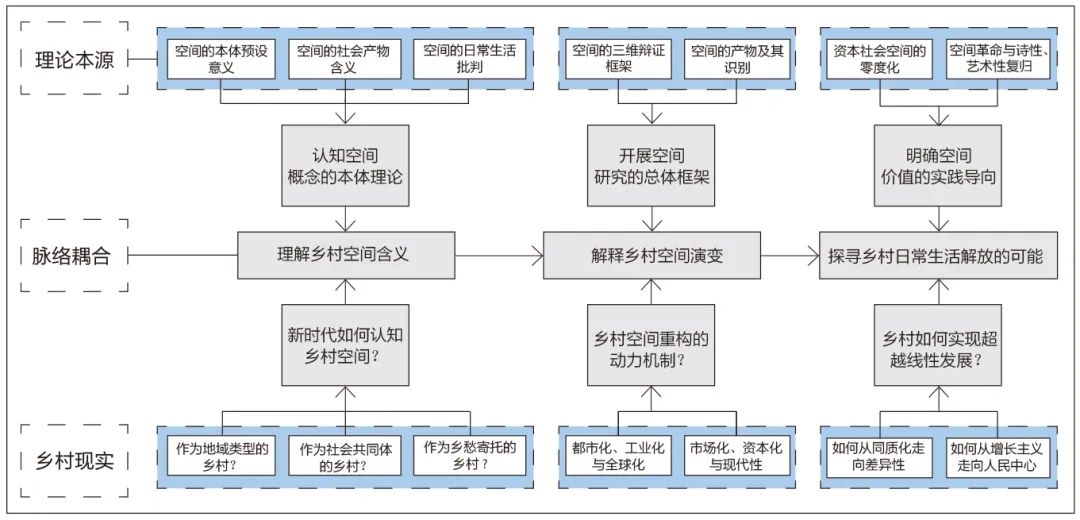

1.2 脉络耦合:乡村空间生产研究的学理认知

当前,已有相当数量文献以空间生产理论为视域对中国乡村空间开展研究,以CNKI数据库为检索对象,以“乡村”和“空间生产”为关键词,可检索到论文100余篇。刘天宝等学者的研究表明,“乡村空间生产研究”已成为空间生产研究问题域的重要组成部分,乡村空间生产不再是一个边缘性或者可以被忽视的话题。然而,空间生产理论能否运用于中国乡村?对这一关键性问题,目前尚无清晰回应。近年来,“以空间生产为视域观察乡村空间演变”的研究主题逐渐升温,其背后有深层次的适配性:乡村的诸多空间现象可以纳入空间生产理论的解释范畴。正是“理论本源”与“乡村现实”双向脉络的耦合,构成中国乡村空间生产研究的学理基础(图1)。

图1 中国乡村空间生产研究的学理基础

Fig.1 The theoretical basis of research on rural spatial production in China

资料来源:笔者自绘

第一,在理论本源层面,乡村历史社会学研究是列斐伏尔的思想基础,贯穿于其整个学术生涯。正是早期对法国康庞山谷的田野调查,以及对乡村社区节日与社会共同体的研究,使得列斐伏尔意识到资本主义的抽象空间统治,并为其反抗劳动异化、物化与商品拜物教提供抵抗艺术。而菲利普斯(Phillips)、哈菲克(Halfacree)、弗雷斯沃(Frisvoll)等后继学者对乡村空间生产给予更加充分的关注,并将空间三维辩证框架应用于乡村研究领域,从而建立乡村空间生产模型与权力交织模型。因此,在西方国家,空间生产理论应用于乡村研究的合理性与解释性已经得到证明。

第二,在乡村现实层面,列斐伏尔认为,未来空间问题的关键在于城市与乡村都将被吸纳进全球性都市化进程。与列斐伏尔对西方的预言相似,当前我国乡村也面临空间发展非均衡、中产阶级崛起与绅士化、社会资源配置逻辑复杂化等一系列“都市化问题”,越发符合空间生产理论的政治经济学前提。一端是想象中自然状态的乡村共同体;另一端是都市文化对乡村日常生活的殖民化、碎片化趋势,乡村研究迫切需要一种具有批判性与解释性的“元视阈”。空间生产理论作为总体性框架,对乡村空间研究具有重要意义,其正是一座理论矿藏。

乡村空间生产研究具有稳固的学术基础与重要的研究价值,一方面能够为急剧转型中的中国乡村提供人文主义的“批判的武器”;另一方面,以中国乡村为客体的空间研究,能够补充、完善列斐伏尔的理论构想,甚至是帮助其探寻实现乡村“诗性复归”的可能性。

02

进程回顾

——乡村空间生产研究的阶段归纳

对我国乡村空间生产研究学理基础的辨析,未能说明其在应用中的现实逻辑:空间生产理论的乡土化、在地化进程如何?能否透视出乡村转型发展的某些趋势?因此,有必要对相关研究文献的演变进程进行归纳、审视。本文以CNKI数据库中103篇相关文献作为研究对象,进行文献文本内容与计量分析,从而对乡村空间生产研究阶段进行划分。在经历了引介伊始(2008—2013年)、认知剧变(2014—2017年)与深化交融(2018年至今)三个阶段后,乡村空间生产研究逐渐从引介走向交融。

2.1 以城乡统筹为指引的引介阶段(2008—2013年)

随着我国逐渐步入城乡统筹阶段,偏重工业及城市的城镇化模式越发受到学界的反思。在此背景下,以城市空间为研究对象的空间生产理论,转而开始被引介入常被忽视的乡村聚落,用于审视快速城镇化进程中乡村空间生产的机制与影响。这一阶段,乡村空间生产研究主要聚焦两个方面。

其一是对乡村聚落的发展趋势、空间机制等“强空间生产”进程进行解释性研究。刘拥华对我国乡土“社会—空间”语境的辩证秩序进行时段性阐释,再现乡村社会从静止的、凝滞的社会空间到同质的、割裂的政治空间,再到非稳态的流动空间的“一般性”历程;王勇、李广斌通过对苏南乡村空间转型动力机制的“典型性”研究,阐述乡村转型中空间生产内容的转变,警示乡村潜在的自主性危机及空间正义风险。

其二是对边缘性空间“弱空间生产”过程的关注。刘云刚等、文晋、罗筠、吴廷烨等学者,通过对垃圾猪场黑色集群、地沟油生产空间、流动人口聚居区等“城市暗角”的研究,将这些边缘地区视为制度变迁、体制变革和社会行为主体博弈的产物,一致认为“以利益平衡为导向的社会空间秩序建构”,是促进这些“拼贴空间”实现社会融合的关键。

2.2 以空间产品为对象的认知剧变阶段(2014—2017年)

党的十八届三中全会关于“市场在资源配置中起决定性作用”的决策,以及资本主体的培育与勃兴,使得过往相对稳态的远郊乡村聚落逐渐被纳入资本扩张的进程。在“美丽乡村”建设广泛开展、“乡村农家乐”等休闲方式方兴未艾的背景下,乡村空间生产研究陡然升温,主要聚焦两个方面。

其一是对乡村作为“空间产品”的认知转变与实证研究。在资本发展不平衡的逻辑中,乡村及其承载的土地、生态、景观及文化等资源要素,正在由“生活场所”转变为以资本方式生产、流通、交易乃至消费的“空间产品”。基于此,在理论层面,张京祥等以资本时空修复逻辑为理论工具,剖析乡村空间演变背后资本寻求垄断地租、追求经济利益最大化的机制;刘昭等指出,资本深入过程中具有行政权力与资本相统合的特征,共同构成乡村空间不平衡发展的推动力量。在实证层面,武前波、高慧智等对乡村空间转型过程的实证观察,揭示了要素产品化进程中乡村绝对空间消失、日常生活文化弥散、城乡关系转向都市化、工业化文明对乡村社会的隐性规训的异化状况。

其二是对乡村作为新型社区的认知解构与实践批判。新的农业生产方式必将带来新的农村居住与生活空间形式,而新的“乡村社区”究竟是什么?一些学者基于空间生产视域展开理解与反思。一些学者指出,当前我国新型农村社区建设存在社会正义缺失、社会网络解体等问题;钟炜菁等更加深入地聚焦新型农村社区生产的动力机制,将其理解为政府公共权力、市场及集体资本运作、居民空间权益博弈的复杂场所。

2.3 以乡村振兴为战略的深化交融阶段(2018年至今)

2017年底乡村振兴战略的提出是中国乡村发展的重大转折。在“五位一体”总体布局和国土空间规划体系全面推进的趋势下,如何推动“城乡等值”,使乡村成为“优质新型生产和生活的良好载体”,需要开展深入研究。因此,在延续、深化对生产历程、逻辑与机制等方面关注的同时,空间生产研究越发与中国乡村宏观、微观演进历程相契合、交融,产生以下新主题。

其一是在生态文明建设、乡村振兴与全面脱贫等宏观背景或蓝图下中国乡村的当下与未来。任凯等基于空间“生产—生态”辩证关系,试图建构一个内含物理景观、社会景观、自然景观的乡村生态景观规划路径;徐国玉将乡村地区的空间生产视为全球化进程的浓缩,以及资本全域化趋势下的统一过程,认为乡村振兴战略下的乡村核心是确立以生态文明为主导,生态、生活、生产协调统一的发展方式。

其二是微型的、柔性的、广谱的乡村空间生产过程。一方面,中、小、微主体对乡村的影响越发具象化。余俏、刘本城等剖析微企创业园、淘宝电商植入乡村的空间生产机制,及其潜在的生产危机;王敏等呈现资本三级循环中“外来精英”对乡村转型的深刻影响。另一方面,广泛的乡村空间生产案例提供了更具持续性的研究对象。杜培培、张丙宣等通过对“村改居”实例的历时性研究,揭示巨变下乡村空间从差异离散走向社会融入的渐进历程,认为未来乡村社区将走向多维与开放。

对中国乡村空间生产研究演进阶段的梳理,展现出中国乡村作为“生活场所”与作为“空间产品”的深刻矛盾。“乡村空间”从来不是居住或农作生产的均质功能单元,而是复杂社会关系与多元认知话语的矛盾交汇所。中国乡村空间的演变与重构,正是这一矛盾辩证否定与螺旋发展的空间表现。正因如此,中国乡村空间生产研究经历从引介到交融的耦合历程,具备不断深入研究的厚植土壤。

03

方式归纳

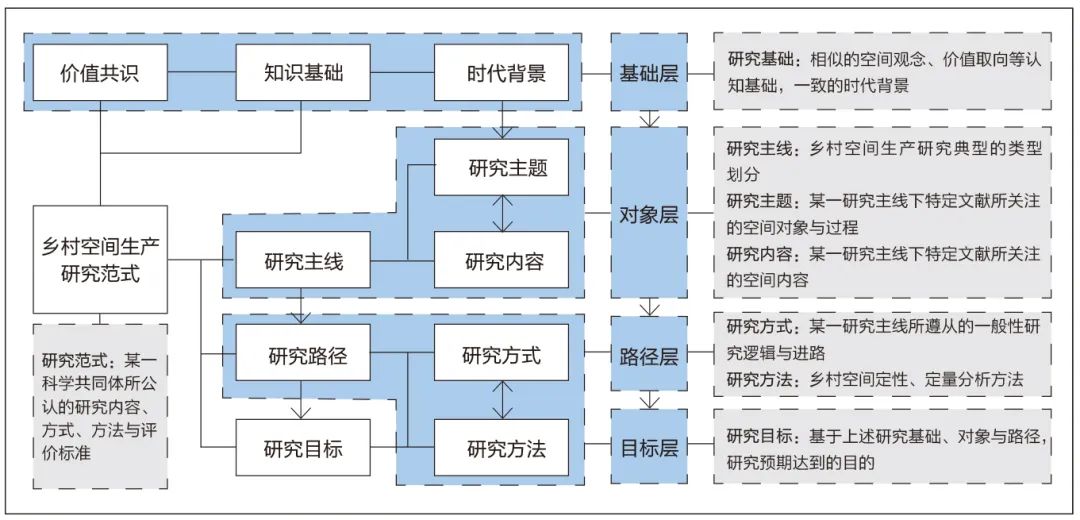

——乡村空间生产研究的主线与路径

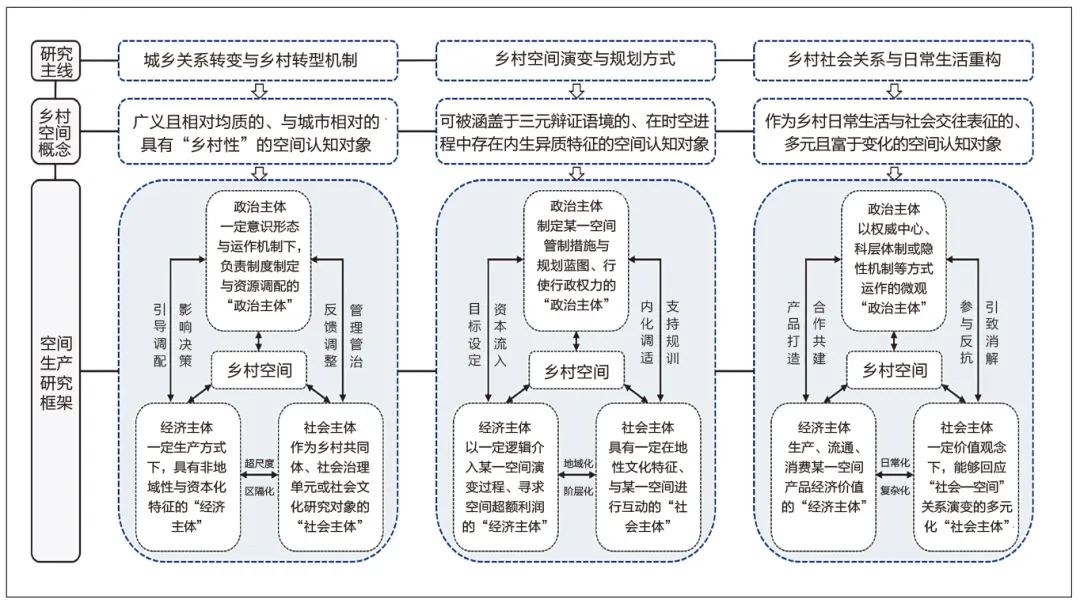

能否形成相对稳定的元框架,即所谓“研究方式”,是空间生产理论在中国乡村地域能否实现“新生”的判断标准。对于研究方式,本文将其理解为“某一科学共同体所公认的研究主题、内容、方法及评价标准”(图2)。那么,对于具有相对稳定的学理基础、历经多个阶段的中国乡村空间生产研究而言,是否已经形成相对稳定的研究方式呢?如果答案是肯定的,那么这一研究方式又是如何构成的?对此,本文从研究主线、研究路径两方面,对乡村空间生产已有研究成果进行结构性归纳。

图2 我国乡村空间生产研究方式构成

Fig.2 The research paradigm of rural spatial production studies in China

资料来源:笔者自绘

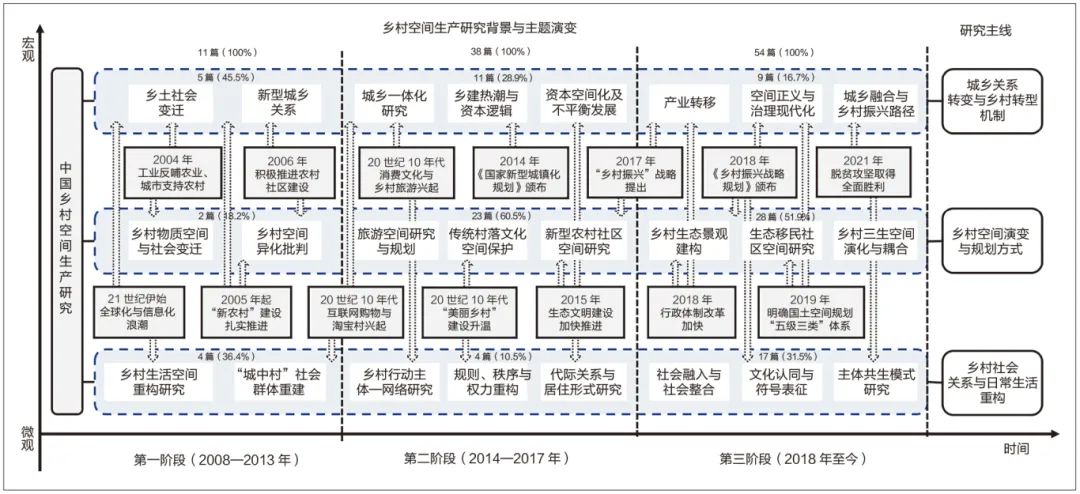

3.1 研究主线

本文以宏观、中观、微观视角差异为标尺,将当前我国乡村空间生产研究划分为三条主线:城乡关系转变与乡村转型机制、乡村空间演变与规划方式、乡村社会关系与日常生活重构。在不同的时序阶段,不同的研究主线包含多元的研究目标、主题、内容与方法,展现出研究方式的持续转变特征(图3、图4)。研究方式的多元类型与开放体系,使得空间生产理论对于乡村研究能够广泛适用于从宏观到微观、从长期时段到瞬时事件。

图3 乡村空间生产研究主线、研究背景及主题演变

Fig.3 Main themes, research background and evolution of topics in rural spatial production studies

资料来源:笔者自绘

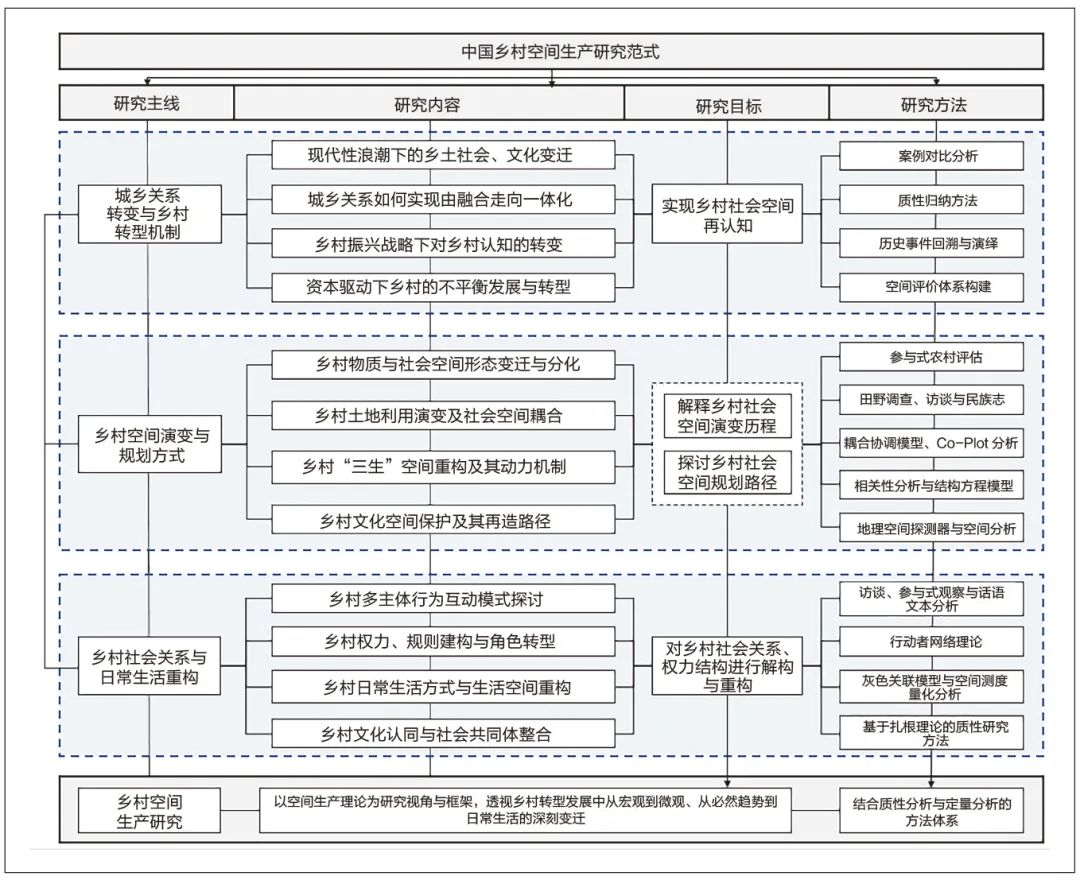

图4 乡村空间生产研究内容、目标与方法

Fig.4 Contents, objectives and methods of rural spatial production research

资料来源:笔者自绘

其中,城乡关系转变与乡村转型机制研究以引介哈维、卡斯泰尔斯等关于资本、制度及管治等方面的观点为主,关注全球化、信息化、后工业化浪潮,以及一系列国家重大战略决策、政策引导下城乡关系和“乡村性”剧变;乡村空间演变与规划方式研究一般以列斐伏尔的“空间三维框架”为基础,研判乡村空间类型与特征的深层变迁;乡村社会关系与日常生活重构研究主要延续列斐伏尔“回溯—前进”式的质性研究方法,分析转型期乡村日常生活与社会关系的重构方式。值得注意的是,与西方同类型研究更注重“乡村社会关系与日常生活重构”不同,“乡村空间演变与规划方式”是中国乡村空间生产研究的主流方向。这也反映出国内研究成果往往建立在以“改造空间”为目的、试图以理论直接指引空间实践的“工具性”需求之上。

3.2 研究路径

在同一理论基础下,不同的研究主线间具有相似的研究路径。本文改进王丰龙等关于“经济空间—制度空间—象征(符号)空间”的三元空间体系,将当前中国乡村空间生产研究的一般研究路径归纳为探讨“政治主体—经济主体—社会主体—乡村空间”相互作用的过程。在不同的研究主线中,政治、经济、社会主体与乡村空间有着不同的含义(图5)。

图5 乡村空间生产一般研究路径

Fig.5 Typical research pathways in rural spatial production

资料来源:笔者自绘

政治主体一般对应各级政府及其职能部门,行使制度制定与资源调配、空间管制与蓝图绘制、权力运转与隐性规训等功能。通过从打破二元体制与谋划区域战略,到实施空间规划与引导资本运作,再到营造空间产品与塑造日常文化等不同方式,政治主体将乡村空间纳入全域治理体系。经济主体一般包含外界资本、村镇企业乃至小微经济组织等。非地域性的经济主体能够通过市场调节与租隙寻觅,在获得地域性的同时,将乡村地域纳入时空修复体系,并经由消费、分配等再生产进程,深刻影响乡村社会关系与日常生活场所。社会主体一般指乡村居民社群及其他社会群体。不同尺度下的乡村社会主体表现出从均质到多元的不同特征,他们通过反馈与调整、内化与反抗等方式,相对弱势但持续性地影响乡村空间的实践过程。

此外,政治、经济、社会主体之间呈现出不同的辩证互动方式,使中国乡村空间生产具有从宏大叙事到微观行动、层级嵌套的整体特征。这也表明,中国乡村已被纳入日趋严密的空间生产系统。

通过前文对既有文献的归纳可以发现,从“研究方式”这一学术名词的内涵出发,当前中国乡村空间生产研究已初步形成类型多元但相对聚焦的研究主线与内容,以及基于“空间三元辩证”底色的相似研究框架与方法等。此外,既有研究虽然存在尺度与对象上的差异,但往往均具有以“空间批判”为导向的价值标尺。因此,可以说中国乡村空间生产研究初步形成相对一致的“研究方式”。但应认识到,这一研究方式仍然是建立在阐释西方研究成果的基础上,并以相对“工具性”的视角为主,对于其理论本源中更具生活化、人文主义色彩的研究视域涉及不多。总而言之,中国乡村空间生产的研究方式仍是一个“进行时”命题,处于争论与完善过程中。

04

评价展望

——中国乡村空间生产研究的当下与未来

既有文献的研究表明,一方面,中国乡村越来越成为空间生产研究的聚焦对象,其研究主题与研究内容在从引介到交融的耦合历程中逐步走向深化;另一方面,中国乡村空间生产研究可以从类型学层面、围绕“三条主线”与“一个路径”进行认知。通过对中国乡村空间生产研究解构过程的分析,可以发现,其研究成果具有一定的积极意义,但也暴露出较为显著的短板与不足。对这一处于“进行时”的研究视域,理应进行相对客观的评价与展望。

4.1 研究评价

4.1.1 正当其时:乡村空间生产研究的积极意义

空间生产理论无疑对我国乡村研究具有积极意义,这一意义一是源于其价值导向与“以人民为中心”发展理念的内在契合,二是源于其研究机制对于转型期我国乡村的深度审视。

空间生产的本质是一种批判与解放议程,其内在的“空间正义”价值导向与当前“以人民为中心”的发展理念不谋而合。因此,诸多学者以空间生产理论为视域,对当前乡村自主性危机、社会关系危机、过度市场化危机作出深刻警示。当前中国乡村空间生产研究聚焦多元类型的乡村聚落,形成广泛而深入的调查素材,对于透视乡村转型历程、解释地理景观变迁具有“知其所以然”的理论价值。诸多学者对乡村空间生产研究“元框架”的归纳与尝试,为空间生产中国特色研究方式的构建作出重要探索。

4.1.2 与时俱进:当下中国乡村空间生产研究的不足

当前,中国乡村空间生产研究仍存在诸多不足,需要从更富有原创性和在地化的理论凝练、更关注中国乡村差异性的框架构建、更具科学性和说服力的方法探索等三大方面,进一步展开深入研究。

首先,研究亟须开展具有中国乡土特色的理论凝练。一方面,需要将爱德华·苏贾(Edward W. Soja)、尼尔·史密斯(Neal Smith)等后继者的思想纳入空间生产理论体系,不应局限于对列斐伏尔“空间三元辩证”的表层应用。另一方面,应对“空间生产”概念的取用予以规范。空间生产研究并不类同于“空间产生过程研究”,一些冠以“空间生产研究”之名、行“乡村空间演变影响因素与机制分析”之实的文献,将乡村视为“无主体、无生命”的科学主义研究客体,一定程度上是对其解放性主旨的背离。

其次,研究应更为关注中国乡村的典型特征。一方面,中国乡村集体所有制的土地制度及其农田耕地、生态保护功能,使其在土地征收、储备与开发方式上表现出更为复杂的空间博弈过程;另一方面,“行政嵌入”与“村庄内生”的二元性,使得中国乡村社会形成相对多元的治理主体与相对错综的社会关联形式,由“地方性知识”和事件建构的村庄秩序与城市迥异;此外,“地方依恋”“乡愁寄托”等主体精神因素对乡村空间依然存在深刻影响。当前,尚缺乏聚焦上述中国乡村特质的细粒度研究。

最后,研究亟待一般性理论模型的建构及实证性定量模型的测算。目前,乡村空间生产理论研究应用往往基于“理论先行”的定性案例分析与机制解读。其客观性需要相匹配的定量与空间模型研究进行支撑。

4.2 研究展望

随着乡村空间生产研究日益深入,理应顺应研究趋势,承继深刻价值,弥补当下不足,在价值取向、本体基础、认识方法等方面作出新的拓展。

4.2.1 价值取向:从空间正义走向社会正义

在时代背景的更易中,空间生产研究体现出价值观的“恒一”,即对多元性、正义性、主体性权利的坚守。在中产阶级化趋势日趋显著、利益关系日趋复杂、社会规训走向隐性的当下,如何认识乡村对于“风险社会”的生态价值、粮食安全价值与缓冲价值,如何在由地域性走向脱域性过程中存续乡村的原真文化意义及其空间形式,空间生产理论应有所为。社会正义意味着个体、群体与社会整体间分配方式的公正,而空间正义是社会正义的空间维度反思。因此,乡村空间生产研究应以对乡村“空间正义”的批判与探索为着眼点,寻求弱势社群参与乡村社会过程的有效途径,推动实现乡村社会正义。

4.2.2 本体基础:从理论引入走向本土建构

西方空间生产理论注重对当代资本主义进行“批判”,空间生产理论对中国乡村更重要的价值是“建构”。以空间价值的透视,消弭增长主义导向下乡村的主体性危机,实现发展阶段的跃升、差异性空间的塑造,以及由“资本积累”的目的转向“社会需求”的目的。因此,一方面,应拓展理论视域,引入西方最新成果并不断进行本土化扬弃;另一方面,应深化对中国乡村渐进式转型历程的理解,凝练中国特色社会主义乡村空间生产理论基础,为乡村实践提供兼具价值导向与客观规律的理论指引。

4.2.3 认识方法:从批判解释走向机制引导

当前,中国乡村空间生产研究亟须在认识论与方法论上进行创新。首先,在乡土实践中丰富已有理论基础,细化对不同尺度、不同阶段、不同类型空间生产研究框架的凝练,重视乡村“事件”“行动”等日常瞬时过程中体现的空间生产方式;其次,加强与实证研究及空间规划实践的结合,对乡村空间演进做出更为完善的推演,尝试建构合理的空间生产评价体系;最后,空间生产是一个内核明确且相对开放的研究体系,理应加强多学科交流,引入多元话语分析、文本情感分析、空间计量与回归分析等方法,对乡村社会的空间形态、乡村社会空间演进机制、社会正义实现方式等开展典型性研究。

05

结语

空间生产理论对于解释中国乡村空间的演变进程、研究中国乡村空间演变机制等具有较高的理论价值。中国乡村空间生产研究经历了从引介到剧变、再到交融深化三个阶段,可被归纳划分为城乡关系转变与乡村转型机制、乡村空间演变及规划方式以及乡村社会关系与日常生活重构三条研究主线,形成“政治主体—经济主体—社会主体—乡村空间”的一般性研究路径。当前,中国乡村空间生产研究的理论基础及研究框架仍待完善,未来需要从价值取向、本体基础、认识方法等方面,实现社会空间正义的秉持、在地乡土理论的建构及空间实践机制的引导。

“实践性”是空间生产理论的鲜明特征。本文对乡村空间生产研究进行梳理,旨在以理论回溯和归纳指引空间实践与行动。空间生产研究的未来发展,有待在实践中进一步探索、创新与突破。

立即订阅

立即订阅