最新文章

“三块地”改革背景下,海南乡村民宿的类型嬗变、业态演化与产品创新

2025-02-20摘要

文章从“三块地”改革政策中的“宅基地”与“经营性建设用地”入手,通过分析两者与乡村民宿的商业模式和经营业态的对应关系,提出“乡村休闲民宿”与“乡村旅游民宿”的细分概念。针对海南省乡村民宿的“精品酒店化”现象,在考察乡村振兴实践中这“两块地”上两类建筑演化过程的基础上,对标案例进行研究,给出产品创新的发展建议。

作 者

杨春淮 海南大学林学院硕士生导师,教授级高级规划师,海南中元市政工程设计有限公司董事长、高级合伙人

李文军 中规院(北京)规划设计有限公司海南分公司副总经理,高级规划师(通信作者)

谢德洪 海南中元市政工程设计有限公司助理建筑师

靳春宝 中建安装集团有限公司一公司助理工程师

范博泓 海南大学林学院硕士研究生

01

提出问题

进入21世纪以来,中国大陆地区的经济社会发展开始加速。尤其是党的十八大以后,随着乡村振兴战略的逐渐推进,国家层面整体城镇化水平得到很大提高。与此同时,乡村民宿作为城乡一体化过程中出现的新型旅游业态,受到越来越多人的关注,并得到社会民众的普遍认可。党的二十大再次强调,要全面推进乡村振兴,建设和美乡村。这预示着乡村民宿在农村土地“三块地”改革政策的加持下,发展速度将进一步加快。

发源于欧洲、兴盛于日本与中国台湾地区的乡村民宿,作为一种旅游业态引入中国大陆之后,得到迅速发展。然而,由于国家所有制度、历史文化背景、经济发展水平等因素不同,乡村民宿进入中国大陆地区后,生长方式发生嬗变,出现一些与原本运营逻辑不同的商业模式,催生出新的业态类型与创新产品。

本文拟结合海南省乡村民宿的实际情况,对这一现象做简单分析。具体的技术路径,是在研究乡村民宿相关概念的基础上梳理“三块地”改革的政策要点,把“土地象限图”作为辅助分析乡村建设用地类型的思维工具,依据乡村民宿的传统概念,结合实际案例进行对标分析,概括海南省乡村民宿田野实践中的演化类型,尝试解读乡村民宿的本质定义,建构乡村民宿经营业态的演化模型。

02

相关概念讨论与政策要点梳理

2.1 相关研究成果综述

2.1.1 乡村民宿概念

民宿最早起源于19世纪60年代英国,起初是以家庭式的招待方式接待第二次世界大战后支援英国的美军。彼得·F.斯特林(Stringer P. F.)深入访谈民宿业主与游客发现:两者之间不仅存在交易关系,更有情感上的联系,但这种界限是模糊的。由此得知,民宿是场地所有权者自发接待并为客人提供生活的场所,民宿表达“有朋自远方来,不亦乐乎”的美好感情,是业主以愉悦的心情主动接待客人而提供场所,从而相互产生友好情感。

亚洲地区的“民宿”起源于日本,被称为“Minshuku”,由一些登山、滑雪、游泳等爱好者租借民居而衍生发展起来。此类民宿和我国大陆地区交通枢纽附近的民宿类似,是因居住需求而产生的居住场所。与欧洲地区的民宿不同,亚洲地区的民宿业主大多仅提供住宿场所和相应服务,并不与客人产生过多的情感交流。从本质上说,此类民宿是因来访者对场地所有权者的场地有需求而产生的。

综上所述,不难发现,民宿的产生由两种行为驱动,一是场地所有权者自发服务客人的行为;二是因客人需要生活场所场地所有权者才提供服务的行为。两种不同的行为动机决定了民宿的功能取向。在这样的认知基础上,审视中国大陆地区乡村民宿的现状,不难发现因需求者而产生的民宿数量占多数。这就需要策划者以“自发服务者”的意识,去规划和挖掘地域性文化,提炼乡村民宿的文化精神价值和运营模式,建立民宿业主与游客的感情关系,使乡村民宿能够有持久的生命力。

随着经济社会的持续发展,民宿的概念和内涵不断丰富和演变。对此,学术界给出多种定义。例如,“民宿提供了一种有别于传统饭店、宾馆等的住宿体验,是给游客带来温馨、亲切如家般感觉的旅游接待设施”;再如,“乡村特色民宿(客栈)指利用乡村房屋,以田园风光、自然生态、特色景观、民俗风情、户外休闲、避暑度假和民俗文化等特色吸引游客,并提供住宿服务的场所或经营用房”;又如,“家庭旅馆是符合国家及地区标准、以家庭合法拥有的空置房为基本接待单位、以短期住宿旅客为接待对象、以营利为目的、以个体管理服务为主要形式的小型旅游住宿接待设施”等。

可以看出,家的感觉、乡村房屋、个体管理服务、小型旅游住宿接待设施、利用当地闲置资源、民宿主人参与接待等基本内容,是众多研究者共同认同的乡村民宿基本配置和标志特征。

2.1.2 旅游乡村民宿在相关规范中的定义

2017年,原国家旅游局发布《旅游民宿基本要求与评价》(LB/T 065—2017),规范旅游民宿行业标准。其中,对旅游民宿的定义是:“利用当地闲置资源,民宿主人参与接待,为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施。” 2019年,文化和旅游部发布《旅游民宿基本要求与评价》(LB/T 065—2019),在2017年版本的基础上,对旅游民宿的定义进行了建设规模方面的限制,“利用当地民居等相关闲置资源,经营用客房不超过4层、建筑面积不超过800m2,主人参与接待,为游客提供体验当地自然、文化与生产生活方式的小型住宿设施”。

2023年11月,海南省市场监督管理局正式发布地方标准《乡村民宿服务质量等级划分与评定》(DB 46/T 460—2023)。其中,乡村民宿(Rural Lodging)的定义为:“位于乡村内,利用村(居)民自有住宅、村集体房舍或其他设施,民宿主人参与接待,方便客群体验当地优美环境、特色文化与生产生活方式的小型住宿场所。”

很显然,无论是国家行业主管部门还是地方政府,都在相应的技术规范中表达了对乡村民宿标志特征的认同。

综上所述,虽然民宿的定义多种多样,但官方标准与专业规范都将民宿的核心要点归结为民宿主人与游客之间的关联与互动。王宇在研究纳西民宿时发现,即使在明显舞台化或人为构建的环境下,由东道主社会与旅游者共同建构的原真性仍能被旅游者感知。中国广袤的国土上孕育出的地域文化丰富多彩,可以预见,如果民宿建设者将地域文化的独特性与游客体验的现代性巧妙结合,在民宿业主与游客之间建立美好的情感依赖关系,那么中国乡村民宿的发展将会呈现百花齐放、气象万千的动人景象。

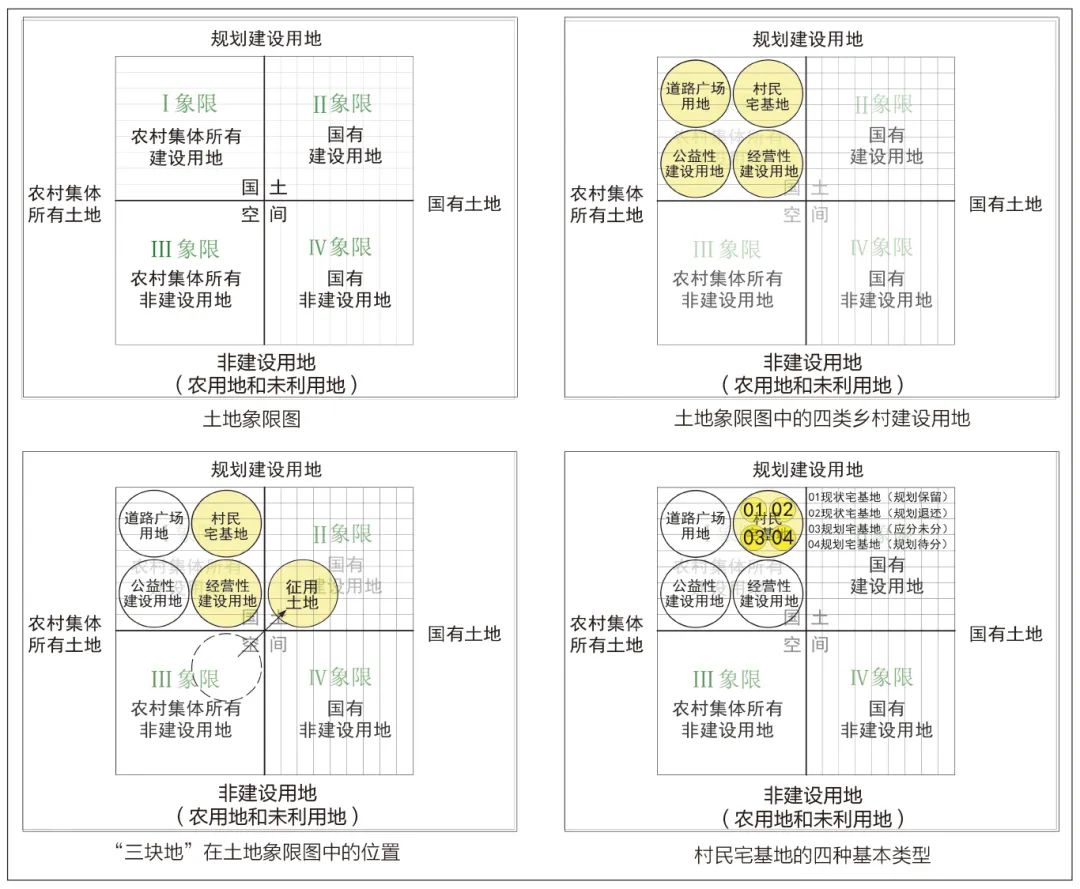

2.2 基于使用主体的用地分类研究工具—土地象限图

在城乡规划专业领域,相关规范对乡村建设用地分类有着明确的界定和清晰的定义。但是这种分类主要基于地面建筑物的使用功能划分,缺乏以土地使用主体为依据的分类。鉴于此,笔者于2019年提出“土地象限图”概念。

“土地象限图”是以“国有土地和农村集体所有土地”“规划建设用地和非建设用地”两组范畴分别为纵、横轴坐标形成的象限图。在这个象限图中,“农村集体所有建设用地”和“国有建设用地”“集体所有非建设用地”和“国有非建设用地”四种用地类型分属四个象限。

农村集体所有建设用地位于第Ⅰ象限,还可进一步细分为四类:村民宅基地、道路与广场用地、公益性建设用地、经营性建设用地,并与《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(2020)有准确的对应关系。

2.3 农村土地“三块地”改革政策梳理

2.3.1 “三块地”的概念

2016年《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》提出,“推进农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点……即进行所谓的‘三块地’改革”。这“三块地”中,集体经营性建设用地(简称“经建地”)和宅基地位于“土地象限图”中的第Ⅰ象限(图1),属于乡村建设用地。“农村土地征收改革”既包括农民被征收土地中“在城区留给村集体的建设用地”的土地属性(内容)改革,也指整个农村土地征收过程(程序)的完善。笔者倾向于把它当作一块在国土空间上客观存在的、村集体具有使用权的国有城市建设用地来看待,本文简称其为“征补地”。

图1 土地象限图

Fig.1 Land quadrant map

资料来源:杨春淮绘制

2.3.2 “三块地”的落地

土地资源调查情况表明,大部分普通村庄的现状建设用地构成以村民宅基地、道路广场用地、公共服务设施用地为主体,以满足农民从事第一产业的农业生产与生活的基本要求为目标。现状村庄一般并不存在经建地,它需要通过国土空间村庄规划的编制才能明确下来。

经建地属于全体村民所有,它是一块用于与包括村集体在内的社会资本进行合作,以发展产业,使村庄尽快融入城乡一体化过程的乡村建设用地。需要指出的是,由于并不是每一个村庄都靠近城市,那些位于城市发展尚未扩及区域的村庄就不存在土地征用问题,没有征补地。这时,“三块地”就变成“两块地”。

总体来看,宅基地是自然村落的标配,与生俱来、村村都有;经建地只有通过国土空间村庄规划才能确认,无中生有、政府平衡;征补地视其与城市的关系而定,因村而异、或有或无。

2.3.3 “三块地”的转化

对于经建地而言,可供乡村产业发展的用地类型很多,国土空间村庄规划无法提前确定村庄合作企业的具体产业类型,因此无法确定规划地块的用地性质。常规的做法是对这块建设用地的规划用地性质进行“留白”。

对于宅基地而言,在国土空间村庄规划中,可将其细分为四种基本类型:规划保留现状宅基地、规划腾退宅基地、应分未分宅基地、规划待分宅基地。

由于国土空间村庄规划的规划年限一般是15年,按照“一户一宅”原则,要预留部分宅基地供村庄里未成年人未来分配,即为规划待分宅基地。同时,由于待分宅基地数量是按照村庄人口的最大规模数来确定上限指标,考虑到婚丧嫁娶、进城出国等各种可能,在实际操作过程中待分宅基地可能“用不完”,多出来的那部分就可以转化为经建地。反之亦然。因此,在一定意义上,经建地与待分宅基地在特定条件下可以相互转化。

03

乡村民宿类型嬗变与业态演化

3.1 乡村民宿类型嬗变

乡村民宿的类型,有各种各样的分类方法与标准。目前看来,大多基于旅游产品特色来划分,少有基于商业模式进行分类讨论的。鉴于此,笔者于2019年提出按照自有经营型、租赁经营型、自用经营型、共享众筹型四种类型对乡村民宿进行划分。为保持本文逻辑的完整性,对其要点进行简述。

3.1.1 自有经营型

即传统意义上的乡村民宿,具备前文所述乡村民宿的基本配置和标志特征,是房屋主人利用闲置的房屋,将其修整改造、通过有关部门的检查验收后,为游客提供住宿服务并收取相关费用的一种乡村旅游业态。该类民宿主要针对想要体验农家风情和“老板娘”文化魅力的游客。由于这类乡村民宿是基于自有房屋的改造升级,是将不动产融入第三产业,一般规模不大。它可以解决村民就业问题,同时提升社会整体的服务质量。从本质上来说,它是一种私有(我有)制社会基础上的旅游产品类型。

3.1.2 租赁经营型

乡村民宿作为一种旅游产品形式传入中国大陆以后,由于土地所有制不同,投资者往往并不是房屋所有者,投资人只能采取租用房屋或土地的方式开办乡村民宿。这导致乡村民宿的商业模式发生了本质变化:自有经营型乡村民宿,所有投资都将沉淀在自有所有权的不动产中,只要达到收支平衡即可维持运营;而租赁经营型乡村民宿必须有良好的收益,才能平衡房屋租金和前期装修改造的投入,进而导致对更大规模客房数量的刚性需求,其建筑规模可能超出各地方针对个体农户宅基地“一户一宅”面积的规定,涉嫌超标占用建设土地。这也就是《旅游民宿基本要求与评价》(2019)对旅游民宿建设规模进行限制的原因所在。

从商业模式上看,这类乡村民宿实际已经不再具有“自己的房子自己经营,自己的收入自己支配”,以“老板娘文化”为主导的传统乡村民宿基本特征,放眼大陆地区,乡村民宿经营者很少由房屋所有者自己担任。作为旅游产品的乡村民宿,相较于自有经营型民宿已经开始嬗变,演化成带有浓重企业运营色彩的乡村精品酒店。

3.1.3 自用经营型

为化解租赁经营型乡村民宿常常面临的游客不饱和、流量不稳定的经营压力,市场上出现了另一种自用与出租相结合的乡村民宿类型。即部分在大城市生活的成功人士搬到乡下居住,租用房屋或土地建设乡村民宿,除了自用外,剩余客房对外经营,以平衡乡村民宿前期的租房与装修投入,其位于城市中的不动产则用于出租,通过收取租金以平衡日常生活开销。“堤内损失堤外补”,家庭财务收支达到综合平衡、个人生活品质得到很大提升。这是一种在商业模式上较为稳妥的做法,也是为了适应当下中国大陆地区乡村的集体所有制而衍生的一种业态类型,成为乡村民宿类型嬗变的另一种市场存在模式,可以将其视为升级版的旅游休闲综合型乡村民宿。

3.1.4 共享众筹型

这是一种基于中国土地制度现状而设计的,以满足“冬季候鸟”休闲度假长宿需求为主的乡村民宿类型。中国南、北方气候与自然环境条件差异极大,导致许多北方已退休老年人到南方过冬和养老,形成所谓的“冬季候鸟”人群。但南方城市高企的房价使他们望而却步,在现实中,群居的“冬季候鸟”会以“众筹”方式与个体农民合作共同建设乡村民宿,在空间上以“乡村居住社区”的形式出现。目前,这种乡村民宿已经自发出现在海南省许多乡村中。对于这种介于农房承租与乡村民宿之间的居住形态而言,使用者就是投资者,从根本上避免了游客流量不足的问题。如果加以良性引导,这种民宿有望成为一种具有海南特色、在商业模式上可以自洽的乡村民宿发展模式。

3.2 乡村民宿的业态演化

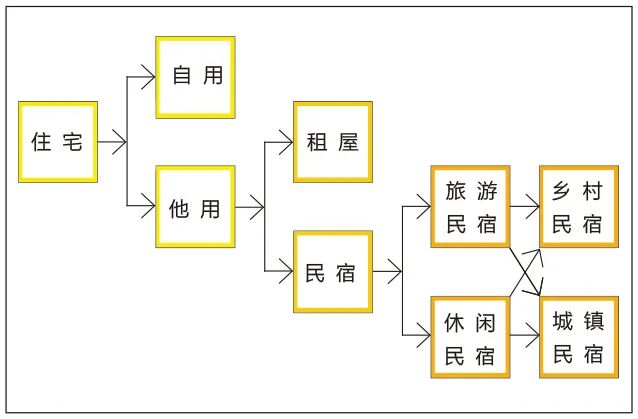

3.2.1 旅游民宿与休闲民宿

在文旅部制定的标准体系中,讨论主体的名称是“旅游民宿”。在一线规划实践中,笔者发现,还有一种与旅游民宿相对应的、并非以接待旅游观光客为主要目标的“长宿型民宿”,可称之为“休闲民宿”。两者的区别在于特定旅客是否会长期居住,即房屋使用者的居住目的是短期旅游观光,还是长期居住休闲?

笔者认为,旅游民宿与休闲民宿之间的差异分别体现在以下三个互不相同的乡村民宿行业参与者身上。就民宿投资者而言,不同的使用目的需要不同的商业模式来经营;就管理者而言,旅游民宿与休闲民宿之间的差别类似酒店经营与住宅管理的差别;就设计者而言,两种乡村民宿分别应对不同类型的乡村建设用地和建筑设计规范。

各类民宿之间的相互关系可以概括为图2所示。有趣的是,与商业模式转化后导致的业态类型嬗变现象相对应,乡村民宿的运营业态也发生了一些微妙的变化。

图2 民宿演化关系图

Fig.2 Evolutionary relationship diagram of homestays

资料来源:谢德洪绘制

3.2.2 乡村民宿分化为休闲民宿与旅游民宿

前文所述的传统乡村民宿业态模式进入中国大陆地区以后,由于经济社会背景、人口规模、交通条件及土地所有制度的不同,在城乡一体化背景下,根据不同的使用目的演化成两种不同类型的乡村民宿—休闲民宿与旅游民宿。

以三亚市为例,以休闲养老为目的、服务于“冬季候鸟”人群的乡村休闲民宿,已经形成具有一定居住规模、服务设施较为齐备的“乡村休闲社区”,并向相对封闭但舒适、安逸、周全、环境优美的居住组团方向发展,如位于天涯区的水蛟村(临近大型医疗服务设施)。而以旅游服务为主的乡村民宿,大部分已不再是传统乡村民宿的业态类型,而是由投资商租用村民土地、按照公司模式运营的租赁经营型乡村旅游民宿,并在此基础上扎堆形成乡村民宿集群,如毗邻亚龙湾风景名胜区的吉阳区博后村。

3.2.3 乡村旅游民宿转化为乡村精品酒店

前文已述,在中国大陆地区,大量乡村旅游民宿由投资者通过租用村民房屋的方式建立,房屋(或宅基地)主人并不是乡村民宿的股东,也不是民宿主人或经营者,很多情况下,村民仅仅是房东。这种商业模式,从一开始就割裂了房屋主人与民宿产品之间的关联性,不具备开发“老板娘文化”的条件。作为面临激烈市场竞争的新型旅游业态,要平衡前期投资并获得盈利,需要更规范的管理、更多数量的标准客房。因此,现实中“乡村旅游民宿”就转化为有投资商与管理者参与的“乡村精品酒店”。

3.2.4 民宿的“老板娘文化”演变为精品酒店的“网红文化”

不论什么业态类型,都要面对市场竞争压力。作为旅游休闲产品,乡村精品酒店需要特色,更需要个性化经营。在大陆地区高度发展的“互联网+”产业政策的影响下,传统乡村民宿中为游客津津乐道的“老板娘文化”“家族宗族文化”已逐渐被乡村精品酒店的“网红文化”“时尚活动”所取代,成为年轻人追求时尚、表现自我的“打卡地”。

3.2.5 宅基地与经建地的转化机制作用

在“三块地”改革的政策框架内,规划待分宅基地和经建地在特定的条件下可以相互转化。依据这一逻辑,可以在实用性村庄规划编制过程中,把那些已成为乡村精品酒店、具有“网红”级的线上流量、占地面积远远超“一户一宅”规定的乡村旅游民宿,按照法定程序确认为经建地,而另行选址安排村民宅基地。在依法依规完善相应手续后,民宿经营者向村集体支付费用,在充实村集体经济收入的同时,获得经营、管理乡村民宿(精品酒店)的合法权益,从而实现村集体、投资商、市场和政府共同受益。

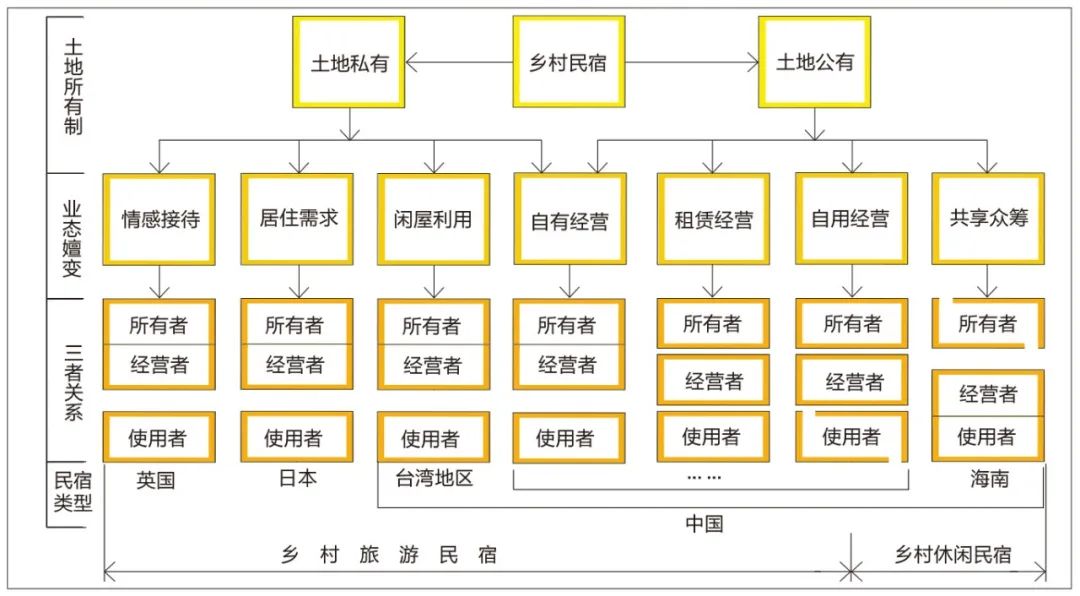

3.2.6 土地所有制是乡村民宿发展演化的根本动因

乡村民宿的类型包括:英国的“情感接待”、日本的“功能需求”,以及中国大陆的“自有经营、租赁经营、自用经营”,台湾地区的“闲屋利用”和海南省的“共享众筹”等。将土地所有制度与乡村民宿产业的三个主要角色—所有者、经营者、使用者,以及民宿类型的关系做一个简单的梳理,如图3所示。

图3 乡村民宿类型演化示意图

Fig.3 Schematic diagram of the evolution of rural homestay types

资料来源:谢德洪绘制

04

“三块地”背景下海南省乡村民宿的

产品组合方式

4.1 乡村民宿的(基本)产品类型

乡村民宿作为一种旅游休闲度假产品,不仅可以作为独立个体产品经营,更可以组合成各类乡村不动产休闲度假产品的复合体。但“万变不离其宗”,其依托的乡村建设用地只能是“三块地”中的经建地和宅基地。

乡村旅游民宿(乡村精品酒店):市场定位与台湾地区的乡村民宿一致,基于旅游度假产业的商业模式来盈利,依靠每日客房收入维持运营,在规划专业用地分类上,属于商业用地,在“三块地”改革上对应经建地。

乡村休闲民宿(乡村养老公寓):这类民宿基于休闲养老产业长宿行为的商业模式来盈利,在国土空间规划的专业用地分类上,属于居住用地,在“三块地”改革上,对应个体农户获得合法手续的宅基地。

4.2 乡村民宿的(单一)组合方式:乡村民宿集群与乡村居住社区

4.2.1 集约的经建地可以成为乡村民宿集群

一般来说,单个乡村民宿很难持续吸引游客,为维持正常收益,乡村民宿集群应运而生,其服务对象主要是流动性强的青年游客。在实践中,我们发现,无论是精品酒店还是特色租屋,大多会以乡村民宿集群的方式获得市场认同,在“抱团取暖”的基础上展现各自特色,甚至互相竞争。从规划上来说,乡村民宿集群的用地属于商业性质,且是规模较大的经建地。

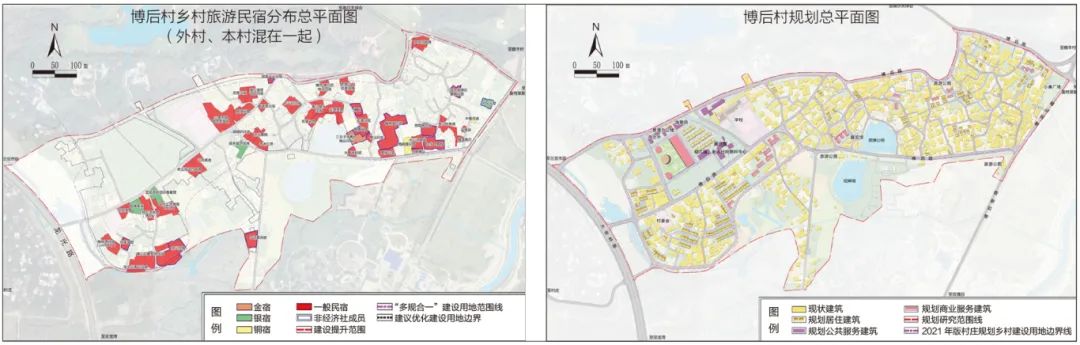

具体案例,如三亚市博后村。博后村是位于三亚市吉阳区亚龙湾风景名胜区腹地的一个黎族村庄(图4)。2013年4月,习近平总书记在位于博后村的玫瑰谷项目调研时,提出“小康不小康,关键看老乡”的著名论断。自此以后,博后村知名度大幅提升。村民们借此机会,依托区位优势,发展乡村旅游,建设乡村民宿。据统计,博后村有52家正在经营的乡村民宿,形成典型的乡村民宿集群。2022年春节七天节假日,尽管处在疫情期间,其旅游接待收入仍然超过千万元。

图4 博后村实用性村庄规划的部分图纸

Fig.4 Part of the practical village planning drawings of Bohou village

资料来源:海南中元市政工程设计有限公司提供

4.2.2 集约的宅基地可以成为乡村休闲社区

当下的中国社会,除了时尚青年,还有另外一群人对乡村生活充满向往,他们就是以“冬季候鸟”为主体的长宿休闲养老人群。面对这样的客户群,乡村民宿的商业模式就会发生相应变化,从注重吸引游客转化为关注服务管理质量。很多情况下,乡村民宿的投资者往往就是使用者。从规划上来说,其用地属性对应的是村民宅基地。

具体案例,如三亚市水蛟村、槟榔村等。来自北方的老年人,通过与村民密切合作,共同出资,以村民名义建设宅基地房屋,从而获得部分房屋的长期居住权。经过实践调查,笔者发现,那些比较成功的乡村休闲社区,在建设之初就结合村庄规划编制,形成相对集中、有一定服务设施配置的乡村休闲社区,获得双赢的效果—村民有稳定的房租收入和为老年人提供各项服务的经营收入;老年人有舒适和周全的休闲居住环境,可以安心地享受阳光、空气与美好的生态环境。

4.3 乡村民宿的(复合)组合方式:村落型乡村民宿度假酒店与全域乡村旅游景区

4.3.1 “乡村传统建筑+乡村民宿集群”—村落型乡村民宿度假酒店

乡村民宿在村庄中集中安置,构成相对独立的乡村居住社区或乡村民宿集群。进一步讲,如果结合传统村落保护、做好顶层设计,按照酒店方式加以管理,就有可能组合成村落型乡村民宿度假酒店。

具体案例,如文昌市抱罗镇振联村五彩牧羊共享农庄中的村落型乡村民宿度假酒店。

文昌市位于海南省东北部,这里富有特色的乡村住宅简称为“琼北民居”。在村落建造初期,村民往往会综合考虑地形利用、通风采光、内部交通等功能,依据家族繁衍需求布局房屋,形成独特的纵向排列的传统村落空间布局形式,如文昌市的十八行村。

在“一户一宅”政策背景下,一个传统农村家庭生儿育女、开枝散叶后,会依法获得不止一块标准宅基地。因此,许多村落呈现出“一村两址、新旧并存”的现象。即以一层建筑为主的传统老村几乎无人居住、衰败荒废,村民大多居住在沿交通干道新建的三层小楼里,老村成为事实上的“空心村”。

打造村落型乡村民宿度假酒店的基本思路是:保留传统老村落的空间布局肌理及良好的自然环境,在满足国土空间村庄规划基本要求的前提下,在“空心化”的老村周边安排一些新的宅基地和经建地,按照酒店的功能需求“凑够”乡村建设用地,将传统村落建筑空间改造成为酒店公共活动空间,最终形成村落型乡村民宿度假酒店(图5)。

图5 振联村

Fig.5 Zhenlian village

资料来源:海南中元市政工程设计有限公司提供

这是在实用性村庄规划编制实践中找到“空心村”存量建设用地利用与内地休闲养老市场刚性需求及社会资本融入三者间共同利益的契合点,满足参与者的多方诉求,把乡村振兴政策真正落到实处。

4.3.2 “乡村精品酒店+共享农庄”—全域乡村旅游景区

对于一个地理位置得天独厚的自然村落而言,在保留传统村落空间肌理与建筑风貌、保证村民居住生活基本功能不变的前提下,政府通过“美丽乡村”建设计划,投资建设村庄基础设施和公共服务设施(或基于共享农庄建设相关设施),以吸引投资商,结合乡村居住社区和乡村民宿集群建设,可打造在商业模式上完全自洽的乡村全域旅游景区。

具体案例,如位于儋州市南丰镇油文村的松涛书院与嘉禾农场(图6)。

图6 油文村内的松涛书院

Fig.6 The Songtao Academy in Youwen village

资料来源:海南中元市政工程设计有限公司提供,宋昌吉拍摄

油文村是一个由汉、黎、苗等民族共同组成的行政村,绝大部分集体土地位于松涛水库自然保护区内。在其村域范围内,投资商有5000多亩(300多公顷)合法流转的农业用地,计划用于发展休闲农业产业项目,建设共享农庄,但由于缺少建设用地而无法深入推进。

通过编制实用性村庄规划,这一问题得到有效化解。具体的做法是:将闲置废弃的村庄小学用地转化为经建地,建设成乡村精品酒店—松涛书院;在满足“一户一宅”政策要求的前提下,将规划待分宅基地的位置调整到农场用地范围之中,搭建投资商与村民深度合作平台;投资商及时利用政策窗口期,落实一部分“点状供地”,作为公共配套设施建设用地,保证嘉禾农场项目顺利开展运营。

在项目运营过程中,基于开发商拥有的总数超过50万人的网上会员销售体系和休闲农业创意产品研发体系,以及新媒体宣传的配合,通过打造“喜禾热带水果主题公园”品牌,促进乡村民宿、休闲旅游一体化发展。目前,无论是从商业模式上还是社会影响力上看,嘉禾农庄均是海南省大获成功的乡村振兴示范项目、全域乡村旅游景区。

05

结语

5.1 正确认知乡村民宿的本质特征

概括地说,乡村民宿的出现是一个地区城镇化水平发展到一定阶段的必然现象。其本质是城镇居民在收入达到相应标准后,产生到乡村体验田园生活和享受个性化服务的愿望和需求;乡村居民在政府政策的主导下作出产业响应,从而在城乡一体化过程中实现城市居民与社会资本及“三农”相结合的乡村民宿空间。

如前所述,在不同的国家所有制度、地域文化特色、经济发展水平背景下,面对相同的市场竞争机制,乡村民宿进入中国后,在大陆地区演化出不同的业态类型与经营方式,并在乡村建设实践中衍生出各种各样的创新产品。就海南省目前的实践来看,本文所述乡村民宿商业模式的四种基本类型和业态经营的四种基本组合都有体现。

5.2 准确把握海南省乡村民宿发展趋势

近年来,在乡村振兴战略的引领下,笔者通过深度参与实用性村庄规划编制实践,真切地体会到:在“土地二元”制度框架下,只有将乡村振兴战略的五个要点切实落到国土空间村庄规划中,在“美丽乡村”建设规划有资金保障、乡村产业发展规划商业模式自洽的前提下,依据农村土地“三块地”改革政策和“三权分置”的基本思路,制定与国情一致的乡村民宿产业发展政策和技术管控标准,乡村民宿产业才能健康发展。

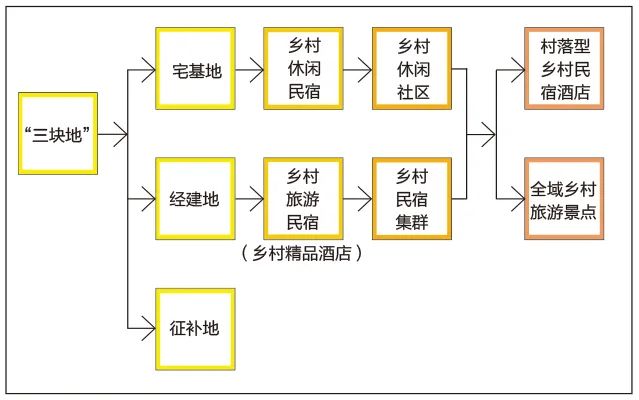

本文以一张框图概括“三块地”改革背景下乡村民宿作为一种乡村不动产旅游休闲产品进入海南省以后的类型演化趋势,如图7所示。

图7 海南乡村民宿类型演化趋势

Fig.7 Evolution trend of rural homestay types in Hainan

资料来源:谢德洪绘制

5.3 乡村民宿在海南省具有广泛的发展前景

在960万平方千米的国土空间范围内审视海南省的乡村民宿,会发现,由于有大量“冬季候鸟”老年人进入,伴随乡村振兴战略的不断实施,乡村民宿产业具有广阔的发展前景。2023年9月批复的《海南省国土空间总体规划》,为广大乡村预留足够的乡村建设用地,这意味着在确保“一户一宅”的基础上,海南省仍然可以提供足够的乡村建设用地用于发展乡村民宿。

可以预计,在建设国际自由贸易港政策的加持下,在城乡一体化的背景下,在“全省一盘棋”“全岛同城化”的大趋势下,按照海南省人民政府在《关于海南自由贸易港统筹区域协调发展的若干意见》(2022)提出的“三极、一带、一区”的总体发展格局,海南岛的乡村民宿产业必将拥有美好的前景。

立即订阅

立即订阅