最新文章

乡村新型社区建成环境影响居民自评健康的研究进展与展望

2025-02-13摘要

研究乡村及乡村新型社区建成环境对居民健康的影响在中国尤为重要,是实现乡村振兴和可持续发展目标的关键。相较于城市,乡村新型社区在地理、经济、文化及社会结构等方面具有独特性,探究乡村新型社区建成环境对居民健康的影响能够填补现有研究的空白,为促进乡村公共健康、指导乡村规划和建设提供科学依据。文章通过文献梳理的方法,深入理解乡村新型社区建成环境与自评健康之间的研究范式,总结当前研究进展和未来研究方向。本研究将中国知网数据库筛选出的228篇中文文献和“科学网”(Web of Science)数据库筛选出的200篇英文文献作为研究基础,利用“引文空间”(CiteSpace)可视化分析国内外在乡村社区健康领域的研究热点及演进趋势。研究发现:第一,健康乡村新型社区研究始于20世纪90年代,其后研究量稳步增长;第二,相较于国外文献,国内的实证研究成果相对不足;第三,国内研究倾向于探讨政策和理论框架,国外研究展现出多学科融合发展趋势;第四,建立科学的健康影响分析模型和创新的计量方法应用,是未来研究的关键。文章进一步从数据获取、实证模型建构及乡村规划治理策略等角度,对乡村新型社区健康研究提出建议,旨在促进乡村公共健康水平提升和乡村振兴战略实施。

作 者

杨 秀 武汉大学城市设计学院建筑系副教授

刘 馨 武汉大学城市设计学院建筑系硕士研究生

姜智军 广西壮族自治区城乡规划设计院规划三院副院长

薄立明 武汉大学中国发展战略与规划研究院副教授(通信作者)

在探讨乡村建成环境对自评健康影响的过程中,研究面临的主要难题包括如何持续、合理地获取乡村社区建成环境与健康结果数据,以及如何选择能准确反映这一关系的实证模型。自评健康,基于受试者对自身身体健康、心理健康和社会维度健康,以及对未来健康的预期,已被多项研究证实其指标可以简单、快速且高效地反映受访者的真实健康水平。因此,本文将自评健康与建成环境的关系作为关注重点之一,基于文献计量学的方法,分析国内外新型乡村社区建成环境影响居民自评健康的相关热点、聚类和发展趋势。研究采用交叉学科视角,整合社会学、环境科学、公共卫生等领域的理论和实践,构建乡村新型社区环境健康影响指标体系,对乡村新型社区规划设计、健康促进措施制定,以及相关政策实施具有重要意义,为提升乡村居民的生活质量和健康水平提供参考和支持。

01

数据和方法

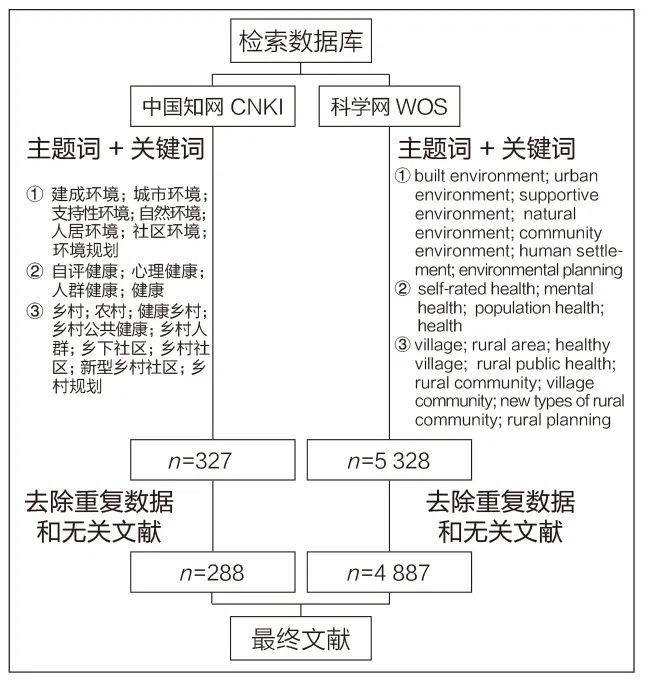

本文采用“引文空间”(CiteSpace)软件,对乡村社区建成环境和自评健康相关领域的文献进行分析,梳理既有研究的脉络体系、研究热点及演变情况,辅助解读国内外相关研究的热点及发展动向。基于中国知网数据库(CNKI)和“科学网”(Web of Science, WOS)核心数据库,研究检索自1990年1月至2022年12月的相关中、英文文献,检索关键词主要包含“建成环境”“自评健康”和“乡村社区”三大主题,以及相关若干词组组合,排除重复数据和无关文献,最终将清洗和筛选后的228篇中文文献和4887篇英文文献作为主要分析对象(图1)。

图1 文献筛选流程图

Fig.1 Flowchart of literature selection

资料来源:笔者自绘

02

文献数量变化及学科分布

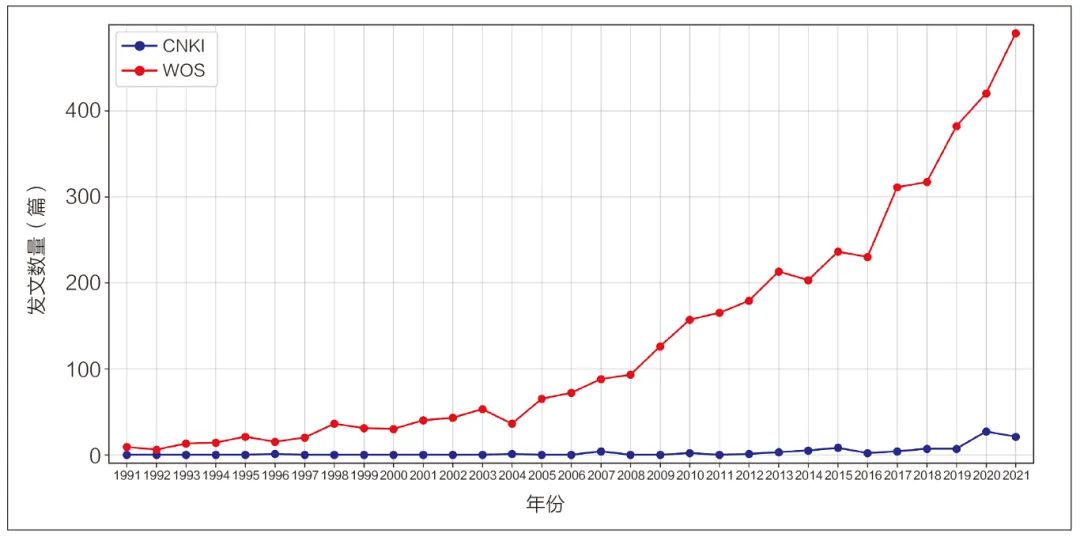

研究对20世纪90年代以来中、英文文献的年度发文量进行统计分析。结果显示,国内外相关领域的研究数量及增长趋势差异显著。从国际研究来看,对乡村社区环境与健康的讨论源于1990年前后,发文量稳步上升;从国内研究来看,2006年以前相关领域文献发表量较少,2016年建设“健康中国”战略提出后,越来越多的学者更加关注乡村人居环境和健康,发文量出现小幅提升,但国内外研究成果数量仍然存在差距(图2)。

图2 文献数量变化(1990—2021年)

Fig.2 Changes in the number of publications (1990-2021)

注:文献数据统计至2022年12月初,不能准确反映2022年文献总数量。因此数据截至2021年。

资料来源:笔者自绘

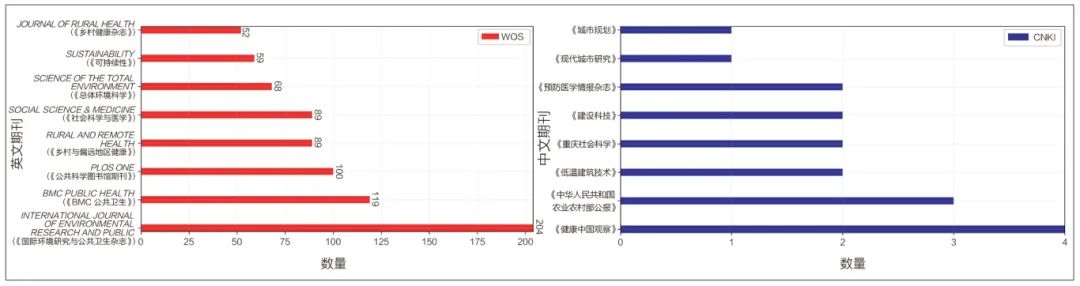

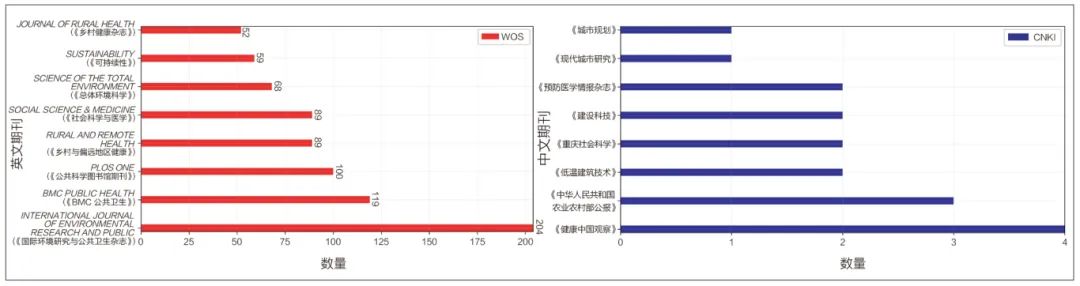

从学科角度看,乡村新型社区建成环境与健康是一个涉及多学科的复杂系统性问题,涉及领域主要包括建筑科学与工程、预防医学与工学、农业经济、地球物理学、经济学等。从文献发表的期刊名称和频次看,外文发文量最高的期刊主要有《国际环境研究与公共卫生杂志》(International Journal of Environmental Research and Public Health)、《BMC公共卫生》(BMC Public Health)、《公共科学图书馆期刊》(PLOS ONE)、《乡村与偏远地区健康》(Rural and Remote Health)、《社会科学与医学》(Social Science & Medicine)等。这些期刊主要以乡村环境和公共健康为主题,涉及多个学科的交叉融合。而中文期刊发文量较少,期刊学科分布较为离散(图3)。

图3 出版来源统计(1990—2022年)

Fig.3 Statistics of publication sources (1990-2022)

资料来源:笔者自绘

03

研究热点与趋势

3.1 关键词和聚类特征

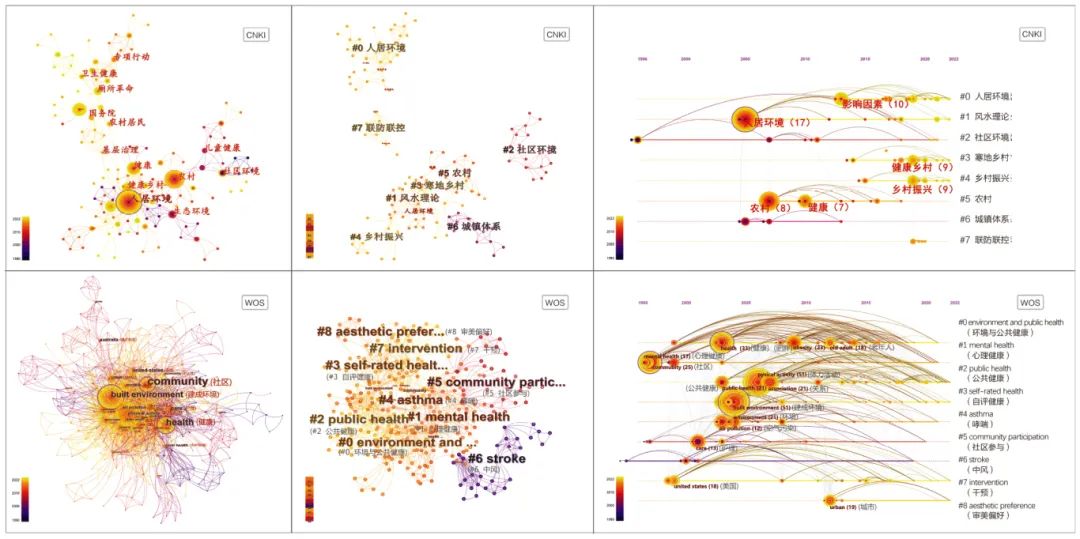

通过整理国内外文献关键词出现频次及图谱结构中的中心度,可以总结出研究热点及其交互关系(表1)。节点的颜色用于表征关键词出现和被使用的时间,深色代表被使用的时间较早,浅色代表在近年曾被多次使用;节点的大小表征关键词的中心度,节点越大,表示中心度越高,即与其他关键词同时出现的频率越高。从词频来看,国内研究的主题主要包括“人居环境”(17次)、“影响因素”(10次)、“乡村振兴”(9次)、“健康乡村”(9次)等;国外的研究热点集中于“健康”(154次)、“环境”(72次)、“儿童”(67次)、“社区”(58次)等。从中心度来看,目前国内关注的核心问题指向人居环境、基层治理、乡村振兴等方面,国外更关注社区环境、环境暴露、疾病预防等。

表1 中、英文热点词汇总

Tab.1 List of hot keywords in Chinese and English papers

资料来源:笔者自绘

研究按照相关度对“科学网”(WOS)核心数据库中的4887篇相关文献进行排序,将筛选出的相关度最高的200篇英文文献纳入聚类分析(图3),选取对数似然比(Log-Likelihood Ratio, LLR)作为关键词聚类的主要方法。研究结果显示,中文文献标签分为人居环境(#0)、风水理论(#1)、社区环境(#2)、寒地乡村(#3)、乡村振兴(#4)、乡村(#5)、城镇体系(#6)、联防联控(#7)八个类别;英文文献的聚类主题分为环境与公共健康(#0)、心理健康(#1)、公共健康(#2)、自评健康(#3)、哮喘(#4)、社区参与(#5)、中风(#6)、干预(#7)、审美偏好(#8)九个类别(图4)。文献关键词网络图谱展示了近年来国内外讨论的热点。其中,我国对乡村社区和健康的研究体系较为集中,主要涵盖人居环境和乡村振兴等多个战略需求层面;国外相关研究更多关注公众健康(#2)、干预措施(#7)等主题,聚类标签涵盖内容更加广泛,主题词多样性高且关联密切。

图3 出版来源统计(1990—2022年)

Fig.3 Statistics of publication sources (1990-2022)

资料来源:笔者自绘

图4 关键词中心度图谱(1990—2022年)

Fig.4 Centrality map of keywords (1990-2022)

资料来源:笔者自绘

3.2 高被引文献分析

研究通过对英文文献的被引分析,检索出高被引文献,分析其中涉及的热点内容。结果发现,乡村社区绿色环境要素、社会资本要素、建筑环境要素与居民心理健康和身体健康的关系是近年来被广泛关注的三个方向。在绿色环境方面,安纳施泰特(Annerstedt)等人揭示了绿色环境与体力活动相结合对心理健康的积极影响;在社会资本方面,乌尔塔多(Hurtado)等人揭示了不同社会群体中自评健康状况的多样性和差异性;

在建筑环境方面,汉森(Hansen)等人的综述研究指出,有限的建筑环境条件会导致肥胖和超重等健康问题。然而,相关研究在乡村和偏远地区的覆盖面相对较小。因此,现有研究难以建立乡村新型社区建成环境与健康之间的复杂理论体系。为了更全面地理解和改善乡村社区居民的健康状况,未来的研究需要更多关注乡村社区的特殊情境,进行更多方面和维度的实证调研和量化分析,提供更为具体和有效的健康促进策略。

3.3 研究趋势和演化

国内相关领域研究主题的演变主要经历了三个阶段。第一阶段,2000年前后,人居环境科学理论兴起,推动对聚居环境与居民关系的深入讨论,大量学者通过实证分析探索人居环境建设品质提升的具体路径,至今仍保持较高热度。第二阶段,2008年前后,随着城市建设如火如荼地进行,城镇化过程中城乡差距变大,乡村“空心化”、设施不足等问题日益显现,如何改善人居环境,建设宜居乡村,成为城乡发展的议题,学者们逐渐关注城乡居民的健康差异,探讨在不同城乡环境下影响健康的因素。第三阶段,自2018年党的十九大召开以来,乡村振兴等国家战略均对乡村人居环境提出更高要求,相关研究正逐步向健康乡村、乡村建设、居住空间等方向拓展。

从国外相关研究主题来看,其演变趋势分为三个阶段。第一阶段,20世纪90年代前后,西方“城市病”导致部分地区出现贫困、失业、种族主义等问题,公共卫生领域的研究率先发现,通过干预社区尺度下的物理环境可以改善居民生理和心理健康。第二阶段,21世纪初,健康成为热度最高的衍生议题之一,相关学者首次提出“建成环境”,并阐明了其与体力活动、心血管疾病等等因素之间的相互关系。第三阶段,近十年来,以上主题论证不断被完善,部分研究细化到场所营造、蓝绿空间等具体领域,同时结合空间计量、因果分析等研究方法,补充完善了环境感知、行为偏好等多方面理论体系。

国内外研究趋势表明,现有研究呈现量化方法不断加强的共性趋势。但两者的研究重点存在一些差异,具体体现在国内相关研究更多是从国家战略角度出发,致力于实现乡村振兴、城乡一体化发展等国家战略目标;国外研究更注重对影响因素的深入探究,涉及特定问题,或关注特定空间,通过深入挖掘影响因素的作用机制和效应,为政策制定提供具体的建议和启示。总体而言,国内外在研究乡村新型社区建成环境与居民健康方面各有侧重,在实证方法、研究维度、体系深度等方面都在不断强化和完善。

04

重要研究内容分析

4.1 建成环境与健康关系的研究

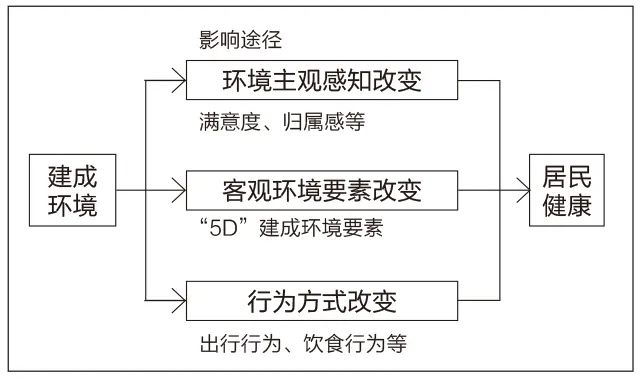

目前,大量研究已对城市建成环境影响健康的路径进行了案例调研和量化分析,尽管乡村新型社区和城市社区的建成环境条件有明显区别,但为乡村社区的健康建设奠定了扎实的理论基础。首先,客观环境要素被认为是建成环境对居民健康产生影响的重要路径之一。总体来说,建成环境被定义为人为建设改造的各种建筑物和场所,以及可以通过政策和人为干预改变的环境要素。建成环境的相关理论从塞尔维罗(Cervero)提出的3Ds模型,演变扩展为5D理论,主要涵盖密度、多样性、设计、目的地可达性、交通设施距离等主要指标。近年来,5D理论中的指标要素与居民健康之间的影响关系已被大量实证证实。

建成环境除了通过客观环境要素作用于自评健康,还通过塑造居民主观感知产生作用,主要体现在个体的健康行为和意向受到个人信念、人际关系和社会环境的综合影响方面。其中,健康信念模型、社会认知方法、计划行为理论和阶段模型等理论框架备受关注。这些研究验证了建成环境对主观感知的间接作用,对制定有效的公共卫生策略和健康干预措施具有重要意义。

除了客观环境要素和环境主观感知外,行为方式的调整是建成环境对居民健康产生影响的另一个关键路径,其中涉及社会生态学、环境心理学和城乡规划学等多个学科的理论交叉。从社会生态学角度看,个体健康的影响因素从内到外可被分为八个圈层,且能够以直接和间接两种方式影响居民的患病风险。从环境心理学角度看,生态知觉理论强调,场所属性对人的潜在行为同样存在直接和间接的引导作用。从城乡规划学角度看,一些学者总结出社区和城市尺度的建成环境要素,通过引导居民的生活方式和体力活动等行为习惯,帮助提高居民的生理和心理健康水平。

综合上述研究,通过改善乡村新型社区建成环境来提高居民自评健康的潜在途径可以归纳为三类:一是以居民满意度、归属感等方面作为环境建设目标,通过提高环境主观感知,促进居民健康;二是改变客观环境要素,增加居民与优质客观建成环境要素的接触,减少环境风险因素;三是通过建成环境优化,引导居民出行、饮食等行为方式,增强居民健康体质(图5)。

图5 建成环境影响居民健康的三条路径

Fig.5 Three paths of built environment impact on residents’ health

来源:笔者自绘

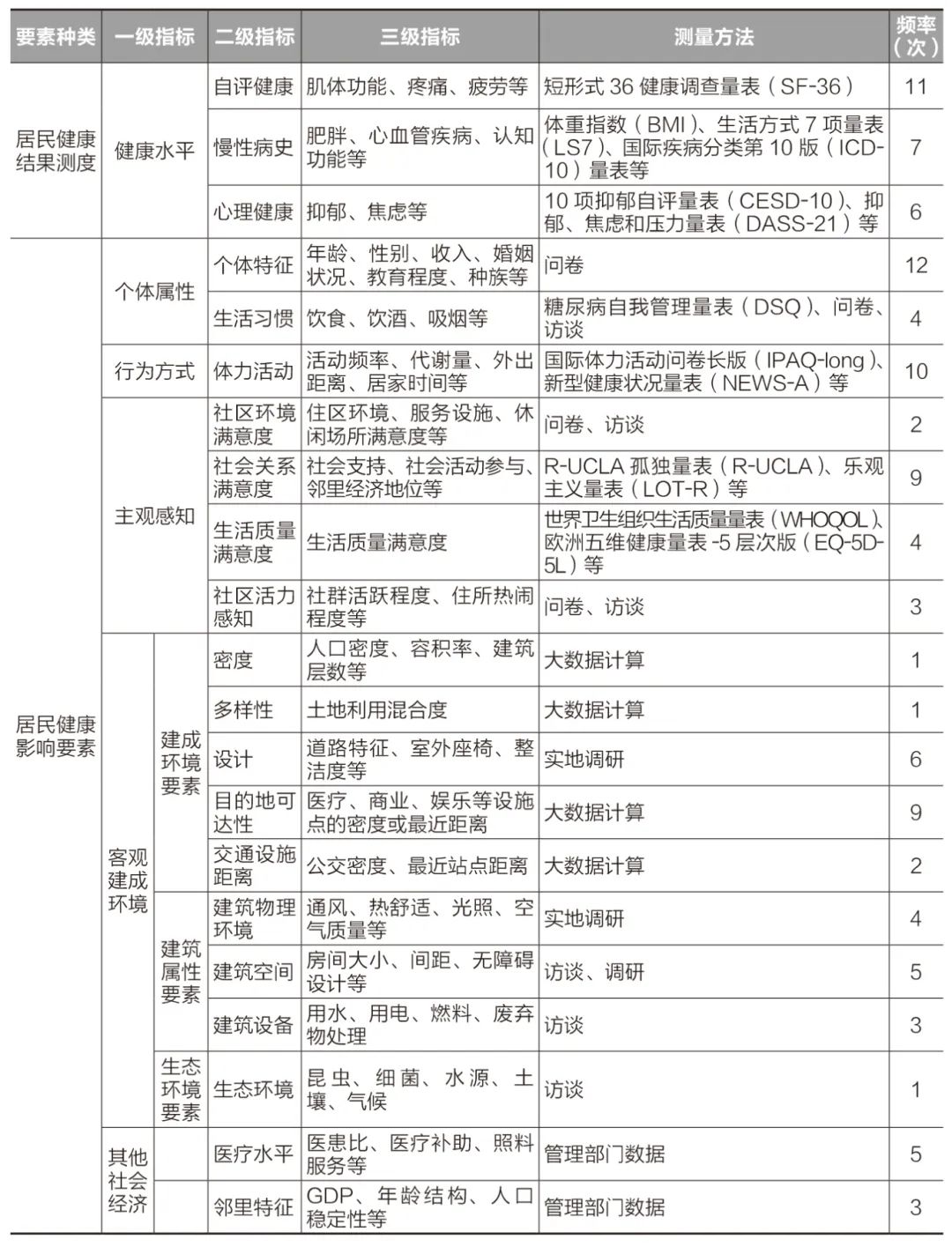

4.2 影响健康的潜在要素指标分析

研究根据相关度最高的25篇英文文献,总结出可能影响乡村居民健康的要素指标表(表2)。居民健康结果的测度,可根据不同的数据获取条件和研究健康目标,通过自评健康、慢性疾病患病率、心理健康水平来反馈。居民健康影响要素的分析,主要通过选取个体要素、环境主观感知要素、客观环境要素、其他社会经济要素四种类型指标构建模型,选取适合的指标进行影响要素识别。其中,健康测度方面,被广泛采用的自评健康方法,主要是通过SF-36量表或单项李克特量表,主观衡量居民的心理和身体健康,为健康数据获取较为困难的乡村地区开展研究提供较为准确的数据获取途径。

表2 要素指标梳理表

Tab.2 Summary of influencing indicators

数据来源:笔者自绘

影响乡村新型社区居民健康状态的要素可以整体归纳为:个体属性、行为方式、主观感知、客观建成环境和其他社会经济要素。个体要素可以概括为个人特征和生活习惯两个方面。个人特征要素中,收入、年龄、婚姻状况、教育程度等指标,已被广泛地证实对健康有显著影响。同时,居民健康还受到行为方式如体力活动的类型、频率、时间等因素,主观感知要素如邻里经济社会地位、社会活动参与,以及邻里环境感知水平等因素的影响。

客观建成环境要素根据物理环境的尺度不同可以分为以下类别:建成环境要素(如可达性、设施距离、多样性等)、建筑属性要素(如物理环境、建筑空间、建筑设备等)及生态环境要素。建成环境要素中的道路密度、连接度,各类设施点的数量,目的地的可达性,环境美学和步行环境特征(如道路斜率、无障碍设计)等被多篇研究证实可以直接影响或通过其他要素间接影响居民自评健康水平。建筑物理环境(如热舒适水平)、建筑设施水平(如卫生条件)、用水用电设施、建筑空间特征(如房间间距)、无障碍设计等也会对乡村居民健康起到重要作用。

在其他社会经济要素中,影响居民健康的关键指标首先是当地的医疗保健水平和医疗救助服务;其次是社区的结构特征,如人口密度和收入水平等。

指标的选取应遵循因地制宜的策略。部分发展中国家由于条件有限,居民健康更容易受到极端气候、猛兽昆虫、传染病的侵害。而发达国家的研究更关注建成环境的质量和医疗护理设施的普及性。我国幅员辽阔,地区经济、城乡人口流动和气候条件不尽相同,应根据不同的乡村社区类型,有针对性地选择指标并采取相对应的健康促进策略。

4.3 实证分析研究进展

国外在城市健康相关领域的研究经历了由定性到定量的完整过渡期。2000年前后的研究主要以定性方法为主,而后,计量统计方法的出现提高了研究的科学性。近五年,随着各种统计学模型的不断完善,健康城市科学逐渐形成。依据文献分析数据的类型和分布情况,定性和定量相结合的研究方法可为科研工作者提供更多研究领域的可能性。总体上看,除了较为常用的相关性分析、多元线性回归、逻辑回归(Logistic Regression)外,广义估计方程、时空路径模型、地理加权回归、结构方程模型等方法,也被用来挖掘变量间的非线性关系、“时间—空间”关系及因果关系。

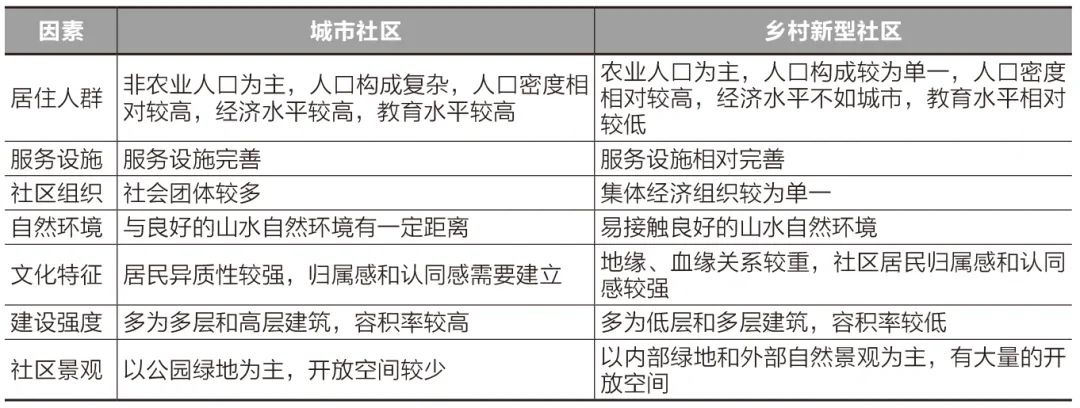

目前,国内大多数健康相关研究聚焦城市尺度,研究乡村新型社区居民健康和建成环境的体系还未建立。乡村社区与城市社区在结构和形式上存在差异(表3)。因此,两者的框架体系相互不完全适用。与城市社区相比,乡村新型社区建成环境的研究重点应着重于相对城市较为落后之处,如服务设施、文化特征对居民自评健康的影响。对于那些与城市社区发展水平相近的指标,已有的建成环境影响健康研究方法及基础理论可为该研究提供引导和借鉴。

表3 城市社区和乡村新型社区差异

Tab.3 Differences between urban communities and new rural communities

数据来源:笔者自绘

05

结语与展望

本研究结合“引文空间”(CiteSpace)软件,对国内外研究通过知识网络图谱形式进行梳理和分析。研究发现,第一,健康乡村新型社区研究源于20世纪90年代,近年来国内外发文量都处于逐步上升阶段,相关领域的研究热度达到较高水平,但研究成果与国际相比在数量上仍有差距;第二,从研究主题和热点来看,国内研究主要侧重人居环境和乡村振兴等战略需求,国际相关研究侧重实证案例分析与理论体系构建;第三,从学科领域来看,国内研究偏重政策响应和实践探索,国际研究涉及城乡规划、公共卫生等多学科交叉;第四,从研究发展趋势来看,通过实证研究和定量方法构建建成环境对居民健康影响的相关路径模型,完善和补充相关学科领域的既有理论,将成为乡村新型社区建成环境与自评健康研究的重点。

通过对既有文献的梳理、分析与总结,本研究得出以下结论:一是乡村新型社区建成环境对居民健康的影响主要包括环境主观感知、客观环境要素及行为方式三条路径;二是乡村新型社区建成环境与自评健康的相关研究主要涉及社会生态学、环境心理学、城乡规划学等多个学科的理论交叉;三是乡村新型社区建成环境影响自评健康的量化方法包括多元线性回归、逻辑回归、地理加权回归、结构方程模型等计量模型。根据上述文献分析,未来在进行乡村新型社区与自评健康相关研究时,应进一步深入研究乡村新型社区建成环境对自评健康的具体影响机制,重点关注环境主观感知、客观环境要素改变和行为方式改变三个主要路径,以便全面、深刻地理解其对健康的影响;运用跨学科的研究方法及观点,获得更全面、多维度的研究结果;开展乡村新型社区与城市社区之间的比较研究,关注两者之间在服务设施、文化特征等方面的差异,为未来的政策制定提供实证依据。

立即订阅

立即订阅