最新文章

村庄规划中破碎耕地和低效宅基地的识别和整理研究

2025-02-11摘要

耕地和宅基地整理是优化土地资源配置、提高土地利用效率、推进乡村振兴战略实施和宅基地制度改革的重要举措。文章旨在探讨村庄规划中破碎耕地和低效宅基地整理的思路和方法,基于问题导向,分别从耕地细碎度、连片度、孤立度三个维度,以及宅基地集聚度、交通、公共服务设施、空间资源四个维度进行评价,识别破碎耕地和低效宅基地的重点整治区域并提出相应的整理措施,为村庄尺度下破碎耕地和低效宅基地整理工作提供方法借鉴。

作 者

曹根榕 自然资源部国土空间规划研究中心助理研究员

卢艳霞 中规院(北京)规划设计有限公司研究员

张晓玲 自然资源部国土空间规划研究中心研究员(通信作者)

廖 蓉 自然资源部国土空间规划研究中心研究员

刘 洋 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司工程师

自2000年至2020年,我国居住在农村的人口数量由80739万减少至50979万,占总人口的比重由63.91%减少至36.11%。在农村地区人口持续减少的背景下,我国宅基地面积却持续增加,出现大量“人走屋空”的现象,由于规划管理存在缺陷和宅基地退出机制缺失等原因,宅基地闲置和低效利用的现象愈加普遍。与此同时,在城乡建设过程中出现乱占耕地的现象,叠加各种自然和人为因素,导致耕地破碎化现象越发严重。随着我国城镇化的推进,农村人口不断向城市转移,城镇不断向外扩张,因占用耕地引发的宅基地低效利用和耕地破碎化问题将更加突出。在此背景下,如何在有效保护和合理利用耕地及保障农民住房需求的同时,提高农村土地利用效率,优化乡村布局,成为亟待解决的问题。村庄规划是实施乡村振兴战略的重要手段,也是解决耕地破碎化和宅基地低效利用问题的有效途径。在村庄规划中,通过整理破碎耕地和低效宅基地,能充分挖掘农村土地的潜力,增加有效耕地面积,提升土地利用效率,优化耕地和宅基地布局,推动乡村发展。

本文尝试梳理既有研究、相关政策和技术规范中与破碎耕地和低效宅基地相关的内容,总结村庄规划中开展破碎耕地和低效宅基地整理的思路和方法。在此基础上,以YF片区为例,开展破碎耕地和低效宅基地识别和整理研究,为引导耕地和宅基地合理布局提供方法借鉴。

01

研究综述

1.1 既有政策和技术指南梳理

按照《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》(自然资发〔2019〕194号)的规定,乡镇政府需要负责组织并统筹村庄规划的编制工作,将土地整治任务、具体指标及规划布局落实到每一个具体地块上,确保整治区域内耕地质量有所提升。《全域土地综合整治试点实施要点(试行)》(2019)进一步明确,村庄规划作为全域土地综合整治的重要依据,通过村庄规划确定土地利用的优化方案和布局安排;同时,明确整治区域的具体范围及相应的整治任务和目标,制订相应的实施方案和计划,确保整治工作的顺利实施。由此可知,土地整治是村庄规划中的重要内容之一,对于优化土地利用、提升耕地质量起到重要作用,须在村庄规划中制订土地整治实施方案,确保整治工作的高效进行。

当前,我国大部分省、自治区已经发布村庄规划编制技术指南,指南规定了耕地和宅基地整理的相关内容,重点是围绕破碎耕地和低效宅基地的土地治理。在破碎耕地整理方面,部分指南规定,村庄规划需要明确耕地整理的重点区域,并对耕地田块整理的大小和质量提出要求,以期形成规模连片、田块适度、满足规模经营和现代农业生产需要的耕地。例如,山东省、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区在出台的村庄规划编制导则(指南)中,均要求将零星耕地及符合条件的其他土地纳入重点整理区域,整理后的耕地作为永久基本农田占用补划和动态优化的潜力地块。在低效宅基地整理方面,部分指南规定,编制村庄规划须分析宅基地拆旧复垦、盘活、规模减量化的潜力和可行性。通过整理,将各类破旧、闲置、散乱、低效、废弃的低效宅基地转变为耕地、绿地等非建设用地,并合理确定其规划用途和空间布局。例如,《浙江省村庄规划编制技术要点(试行)》(浙自然资厅函〔2021〕345号)要求整理清退低效闲置的宅基地等建设用地,提出规划期以保留、扩建、改建、新建或拆除等方式处置,明确建设用地整治的类型、范围、建设用地减量化等指标。

1.2 既有研究梳理

通过文献梳理可以发现,既有研究主要围绕破碎耕地和低效宅基地的成因、识别判定、整理方法和整理绩效等方面开展。在破碎耕地方面,学者认为它是在自然或人为因素的作用下,耕地被分割为多块空间上互不相连的地块的一种土地结构形式。耕地破碎化是土地地块大小、距离、分布不协调的综合反映。自然因素、人多地少的社会文化因素、家庭联产承包责任制下耕地分配的制度因素,以及建筑物的分割等其他人为因素,是造成耕地破碎化的主要影响因素。关于破碎耕地识别和整理的研究,根据研究目的和关注点的不同,评价方法和指标的选取也不相同。常用的耕地细碎度评价指标包括S指数、J指数、I指数、景观格局指数、形状指数、斑块分形维数。其中,在耕地破碎化研究中,景观格局指数常选取平均地块面积(MPS)、地块密度(PD)、边界密度指数(ED)、面积加权形状指数(AWMSI)、地块数量破碎化指数(FN)及破碎化指数(FS)六个指标进行评价研究。本研究并非对某区域内的耕地破碎度进行评价,而是识别破碎化的耕地图斑。因此,借鉴景观格局指数中能够评价具体图斑的指标,对破碎的耕地图斑进行识别,如图斑面积指数、边界密度指数、破碎化指数等。在此基础上,根据区域耕地细碎化的属性特征,提出破碎耕地整治的主要方向、关键问题及相应整理措施。

在低效利用宅基地整理方面,学者认为人口、经济水平、制度、资源、交通与区位等是对宅基地低效使用产生影响的主要因素。其中,区位因素是影响农村宅基地利用效率的重要因素,与主干道的距离影响村民与外界沟通的时效性,与公共服务设施的距离影响村民使用设施的便捷性,与耕地、园地等资源要素的距离影响村民使用资源的有效性,较短的距离具有更便捷的往返条件,村内宅基地利用率也会相应提高。此外,规模小且零散分布的空间形态也是造成农村宅基地低效利用的另一重要因素。依照节约集约、方便生产、交通便利、方便生活的原则编制村庄规划,从集聚度、交通、公共服务设施、空间资源四个方面分析、识别并整理低效宅基地;同时,依据村民意愿,合理引导村民到规划的新居民点布局建房,是解决农村宅基地问题的有效方法。因此,本文借鉴既有的研究方法,从宅基地的集聚度、交通、公共服务设施、空间资源四个方面综合判断低效农村宅基地的分布,识别整治重点区域,探索耕地和宅基地整治策略。

02

村庄规划中破碎耕地和

低效宅基地整理思路

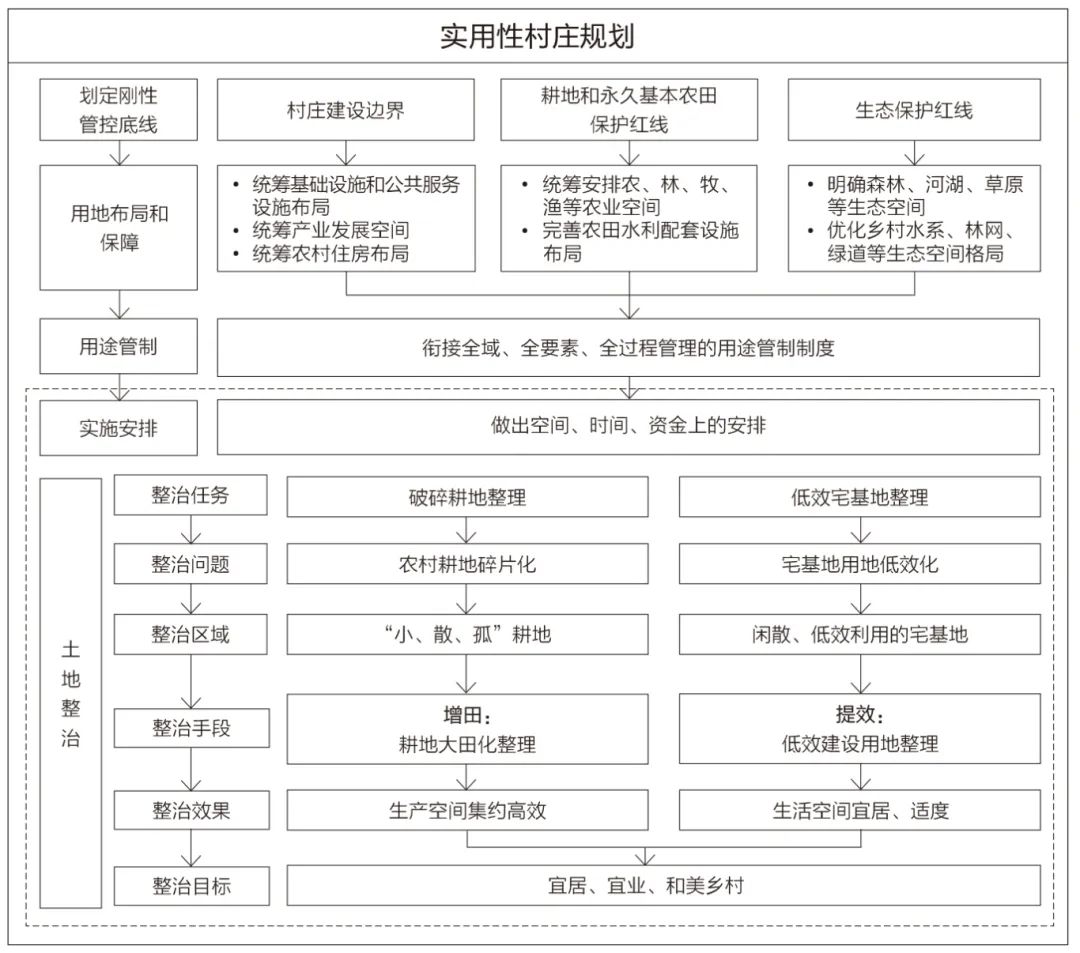

土地整理是村庄规划和全域土地综合整治的重要环节,破碎耕地和低效宅基地整理应同时具备村庄规划和全域土地综合整治的双重特征。

村庄规划是实施土地综合整治的基础,通过科学、合理的村庄规划,明确各类用地的布局和用途,协调各类用地之间的关系,优化土地利用结构,提高土地利用效率,衔接全域、全要素、全过程管理的用途管制制度,并在空间、时间、资金上作出规划实施安排。在具体的实施安排中,需要明确宅基地、耕地的整治任务,识别耕地碎片化、宅基地低效化等问题,提出耕地大田化整理、低效宅基地整理等整治手段,制定相应的实施方案和计划,确保整治工作顺利开展。

具体而言,在破碎耕地和低效宅基地整理中,首先,要梳理现状耕地和宅基地面临的问题,明确整理目标。其次,通过定量和定性相结合的方法,分析评估现状耕地破碎状况(“小、散、孤”耕地),以及宅基地的使用效率情况(如闲置或低效利用),识别耕地和宅基地整理的重点区域和具体地块。最后,对耕地和宅基地整理的效果进行全面评价。这些评价应关注破碎耕地的改善、低效宅基地土地利用效率的提高等方面;同时,村庄规划需对整理后的各类用地进行统筹安排,优化用地布局,使村庄规划更加合理、科学(图1)。

图1 村庄规划中破碎耕地和低效宅基地整理思路示意图

Fig.1 Schematic diagram for the rectification of fragmented farmland and inefficient rural homesteads in village planning

资料来源:笔者自绘

03

YF片区村庄规划中破碎耕地和

低效宅基地整理实践

YF片区地处成都平原、地势平坦,面积27.40km2,共包括三个社区、六个村,户籍人口2.5万人,常住人口约1.6万人。其中,中老年人口占比超过60%。YF片区的产业主要以农业种植为主,居民年人均可支配收入为2.37万元;区内现状土地以农用地为主(耕地占53%)。本文以YF片区为例,探索村庄规划中耕地和宅基地整理的方法,为各地“多规合一”实用性村庄规划中耕地和农村宅基地整理提供可借鉴的方法。

3.1 破碎耕地和低效宅基地问题和整理区域识别

3.1.1 破碎耕地面临的问题和整理区域识别

YF片区内的耕地面积为1485.15hm2,占总面积的一半以上。其中,永久基本农田占比86.9%,水田占比超六成,整体耕地质量较优,耕地质量等级均为8级,然而该地区耕地的破碎化程度较高,不便于大规模机械化开展农业生产。基于问题导向,本研究利用耕地的第三次全国国土调查(简称“三调”)图斑数据,从耕地图斑的细碎度、散乱度和孤立化三个方面,分析评价YF片区耕地图斑,进而识别YF片区细碎耕地、散乱耕地、孤立耕地(“小、散、孤”耕地)的分布区域,并将其作为YF片区耕地整理的重点区域,明确耕地整理的主要方向,将提高耕地连片度作为耕地整理的主要目标。

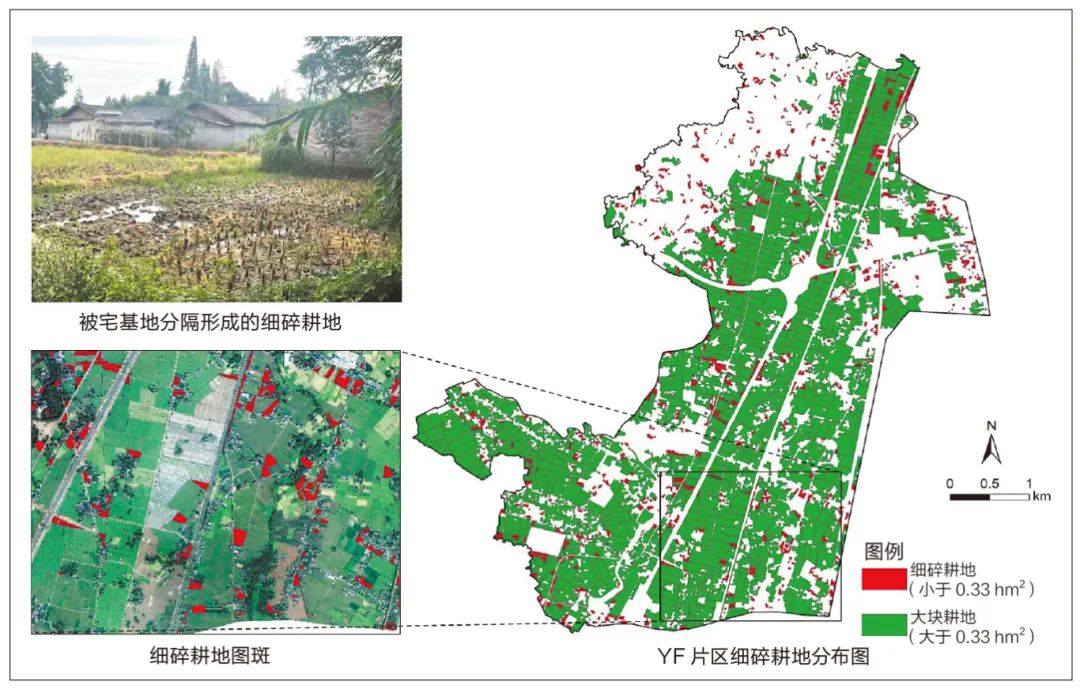

(1)细碎耕地识别

细碎耕地主要依据地方标准对田块面积的规定及耕地田块图斑进行识别。根据《四川省高标准农田建设技术规范》(DB51/T 3062—2023)的规定,单个田块面积宜为5~15亩(0.33~1hm2)。本研究将耕地田块面积的下限5亩(约0.33hm2)作为阈值,识别YF片区内细碎耕地图斑分布。经过分析,识别出细碎耕地面积192.13hm2,占总耕地面积的12.87%。具体分布如图2所示。

图2 YF片区细碎耕地空间分布示意图

Fig.2 Schematic diagram of spatial distribution of fragmented farmland in YF area

资料来源:笔者自绘

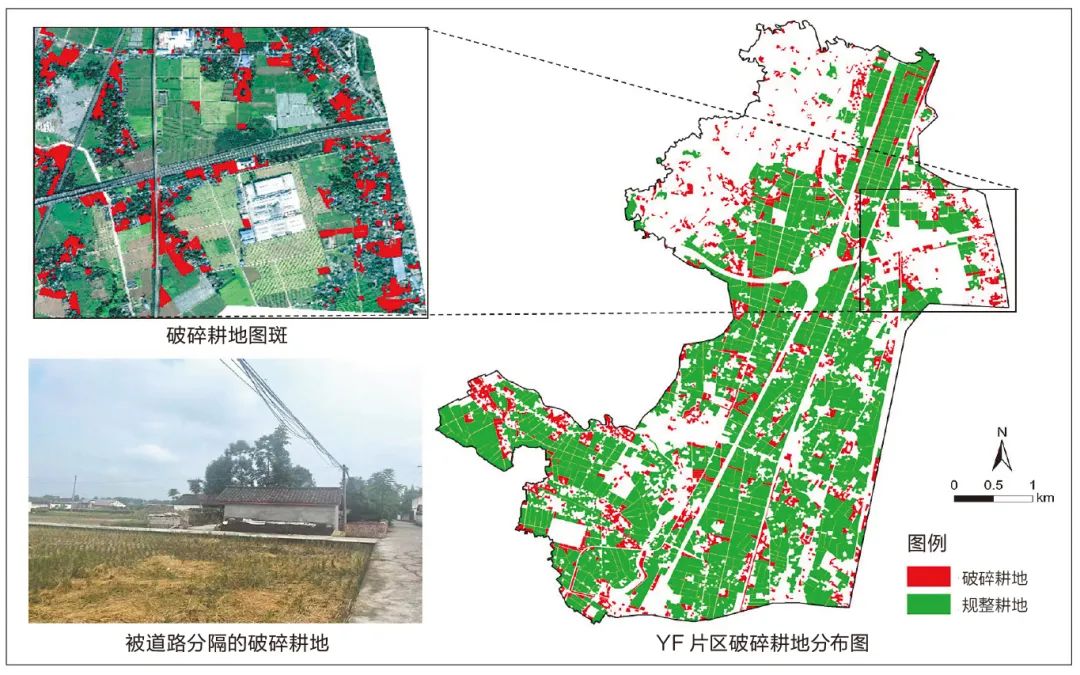

(2)散乱耕地识别

散乱耕地主要是因田坎、沟渠、道路、建筑等分隔形成的连片度不高的耕地田块。在破碎耕地识别中,本研究主要采用边界密度指数进行评价和识别。边界密度指数是衡量地块形状、反映耕地破碎化程度的重要指标。其计算方式如式1所示。

EDi = Li /Ai 式(1)

式中,EDi为第i个图斑的边界密度指数;Li为第i个图斑的总周长;Ai为第i个图斑的总面积。

本研究采用自然间断点法,对YF片区内耕地田块的边界密度指数进行分析测算,将边界密度指数低于14的耕地田块图斑确定为破碎化耕地。经过分析,可以识别出破碎耕地面积228.89hm2,占总耕地面积的15.41%。具体分布如图3所示。

图3 YF片区散乱耕地空间分布示意图

Fig.3 Schematic diagram of spatial distribution of scattered farmland in YF area

资料来源:笔者自绘

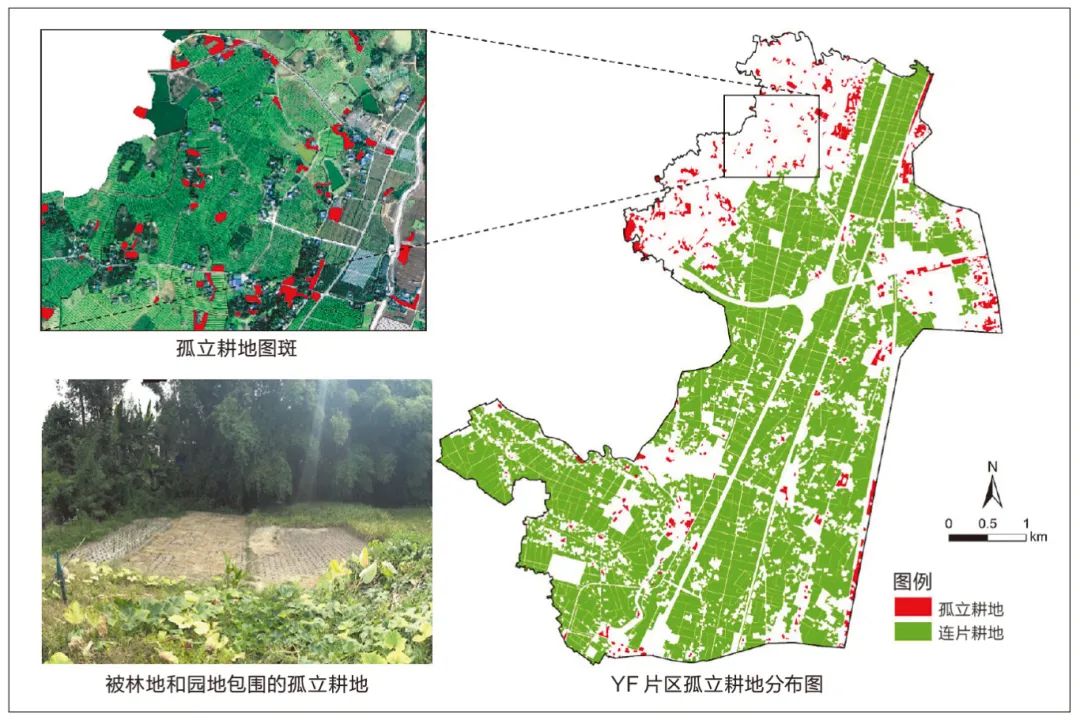

(3)孤立耕地识别

孤立耕地主要指被其他地类包围,或因建筑、道路等分隔,导致局部地区散落、孤立的耕地田块,这类耕地难以开展集中连片化规模耕作,是耕地整理的重点区域。本研究基于ArcGIS采用聚合面工具(Aggregate Polygons),对片区内耕地田块图斑进行分析,将邻近的斑块按特定的距离聚合在一起,筛选出未聚合连片的孤立耕地。研究采用的聚合距离为南方农村的道路宽度,以8.0 m作为聚合距离展开分析,通过分析、识别,得到YF片区孤立耕地面积为133.35hm2,占比8.98%。具体分布如图4所示。

图4 YF片区孤立耕地空间分布示意图

Fig.4 Schematic diagram of spatial distribution of isolated farmland in YF area

资料来源:笔者自绘

(4)破碎耕地整理重点区域

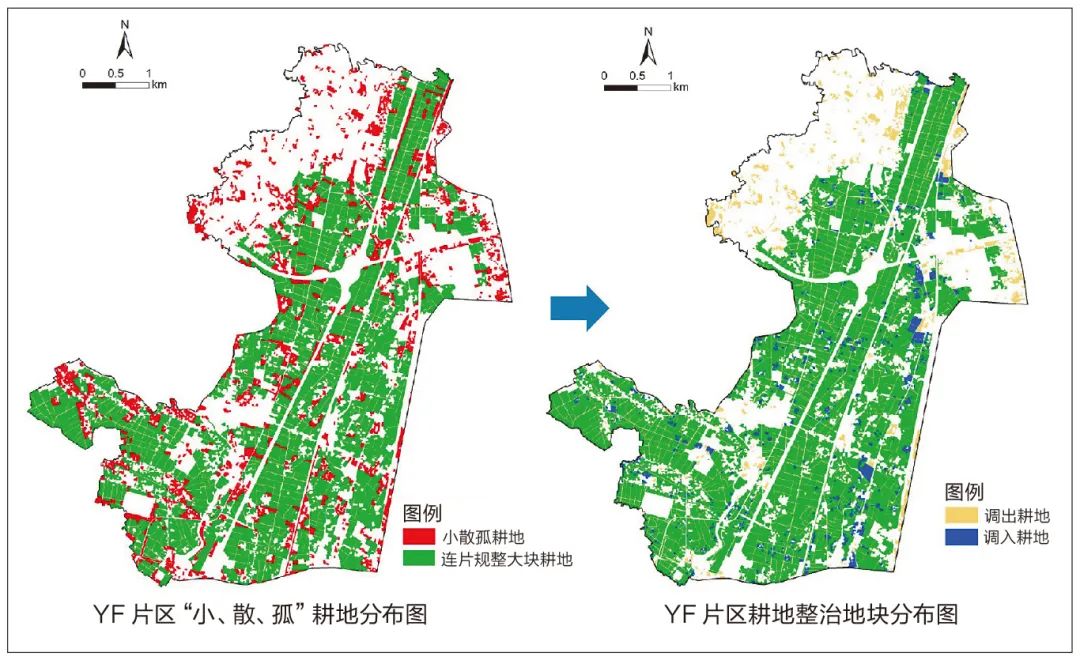

通过以上分析,将细碎耕地、散乱耕地、孤立耕地在空间上进行综合叠加,得到YF片区“小、散、孤”耕地的分布范围。该区域是破碎耕地整理的重点区域,共占YF片区耕地总面积的19.3%。

3.1.2 低效宅基地面临的问题和整理区域识别

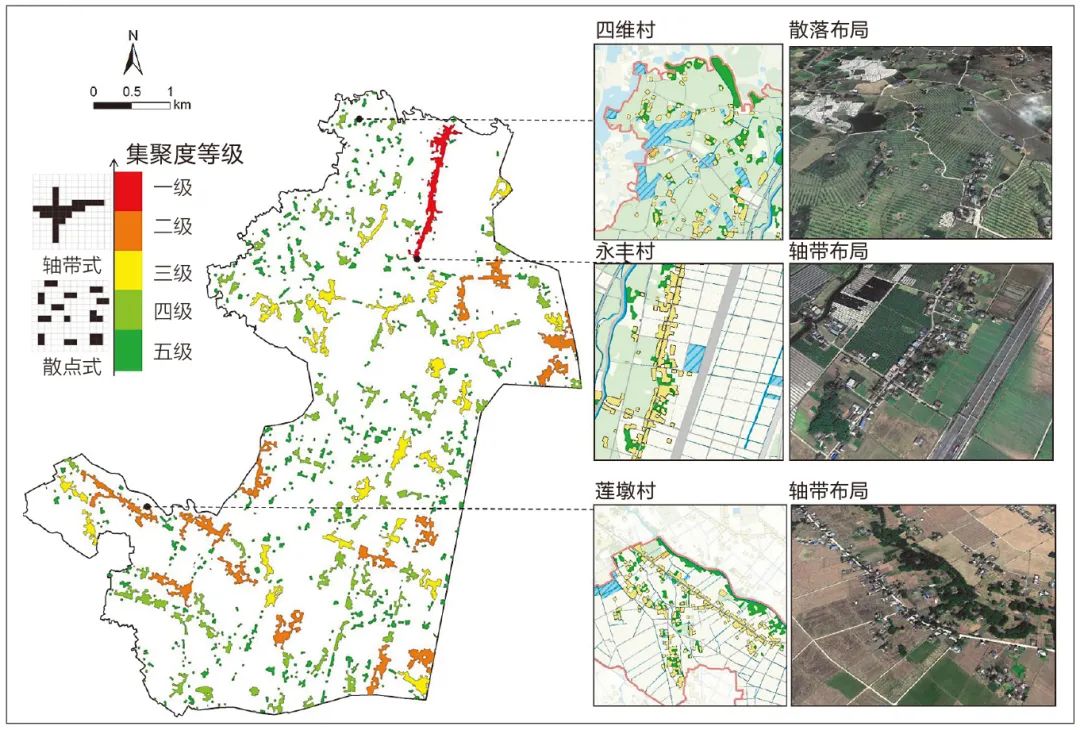

YF片区范围内建设用地总面积约5.47km2,占总用地面积的19.5%。其中,宅基地面积约占建设用地总面积的53.5%,占比最高。片区内宅基地主要集中在沿河和沿路两侧,呈小规模聚集、零散分布状态。空间布局以轴带式、散点式为主,空间集聚度较低,空置和低效利用的宅基地规模大,现有空置房屋605户。户均宅基地面积达306m2,人均宅基地面积约116.5m2,乡村人均村庄建设用地面积偏大,建设用地利用率粗放、低效,部分村户均宅基地面积达600m2,其中无人居住的住宅占比超过30%。由于居民分散,基础设施与公共服务设施供给成本较高,在建设用地整理过程中,宅基地整理的潜力大。因此,YF地区低效宅基地整理的关键在于减少零星分散的闲置宅基地,将形态分散、交通不便、土地使用效率低及村民拆旧意愿强的宅基地定为腾退地块。在交通方便、设施完善、产业基础较好及村民搬迁意愿强的村庄周边,规划农村居住社区,提升人居环境品质。

基于YF片区宅基地面临的布局散乱、集聚度较低问题,本文通过GIS工具,从集聚度、交通、公共服务设施、空间资源四个方面,对宅基地整治潜力进行分要素和综合叠加评价,识别低效宅基地整治的重点区域,确定宅基地的整治方向,提出拟腾退宅基地的安置方式。

(1)集聚度评价

本研究基于ArcGIS采用聚合面工具,对片区内的宅基地图斑进行分析,将邻近的宅基地斑块按特定的距离聚合在一起,评价YF片区宅基地的土地利用集聚程度。通过分析,明确YF片区宅基地的集聚和破碎程度及分布形态(轴带式、集聚式、散点式),同时对集聚度较低且散落布局的宅基地进行识别,这些宅基地是整理的重点区域(图5)。

图5 YF片区宅基地节约集约评价分析

Fig.5 Analysis on the economical and intensive evaluation of rural homestead in YF area

资料来源:笔者自绘

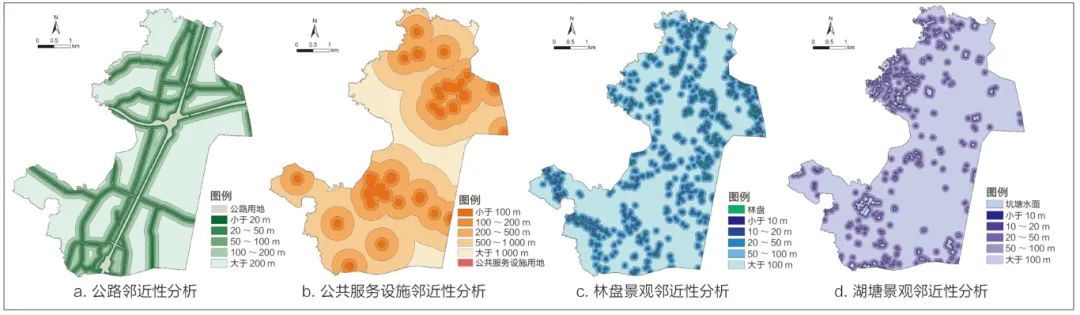

(2)交通因素评价

在交通因素评估方面,本研究分别分析高等级公路和村镇道路对农村宅基地的影响。一方面,距离高等级公路越近,公路所产生的噪声对农村居民点房屋的影响就越大,宅基地腾退的必要性就越大,当距离超过30m后,噪声产生的影响逐级降低;另一方面,距离村镇道路越近,交通运输的便利性和宅基地的可达性越高,宅基地保留和发展的潜力越大。据此,本文基于GIS对已建成的高等级公路和村镇道路进行缓冲区分析,在距离高等级道路30m以内的宅基地应优先考虑腾退;在30m缓冲区以外、距离已有公路越近的宅基地,保留的必要性越大(图6a)。

(3)公共服务设施因素评价

在公共服务设施因素评价方面,本文对农村基本公共服务设施的临近性进行分析。选取教育、医疗、文体等基本公共服务设施作为中心,根据各类设施的服务半径,利用GIS工具进行缓冲区分析。按照不同等级的时空距离向外拓展,距离公共服务设施越近的宅基地,发展潜力越高;在农村基本公共服务设施服务半径以外,且距离设施偏远的宅基地,作为优先考虑腾退的重点区域(图6b)。

(4)空间资源因素评价

在YF片区,林盘和湖塘在农村住宅中扮演着重要的景观角色,是村庄重要的空间资源要素。因此,在空间资源因素评价方面,本文对林盘景观和湖塘景观的临近性进行分析。在具体分析中,剔除面积小于0.5hm2的湖塘,利用GIS工具进行缓冲区分析,临近湖塘和林盘越近的宅基地,发展潜力越高;反之,距离景观要素越远的宅基地,腾退的可能性越大(图6c和图6d)。

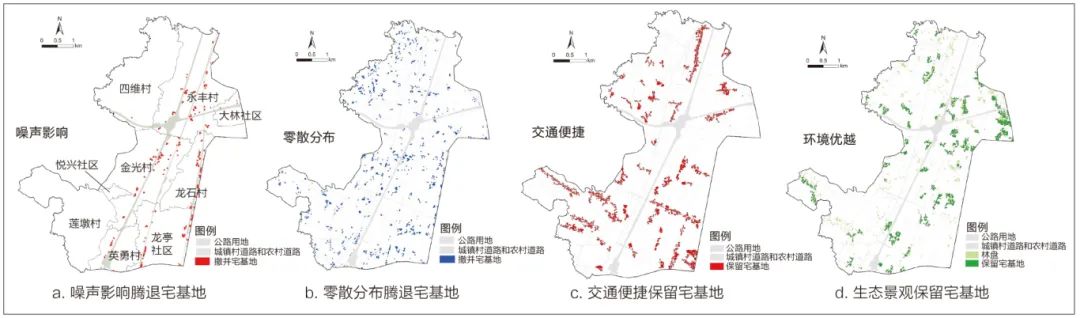

(5)低效宅基地整理重点区域

在集聚度、交通、公共服务设施、空间资源分析的基础上,从乡村生态及人居环境角度出发,结合片区实际,保留邻水、邻塘、邻绿等生态环境优越的宅基地,撤并邻近铁路受噪声污染的宅基地。以此为原则,进行宅基地整治潜力综合叠加分析,明确需要保留和腾退的宅基地。

需要保留的宅基地特征,一方面表现为用地规模相对较大且集中连片;另一方面表现为交通设施便利、公共服务设施可达性高,或具有一定的景观资源特色。对这类宅基地进行就地保留并逐步提升改造,在原有规模的基础上保护村庄的传统格局和整体风貌,改善村庄基础设施和公共环境,有序推进宅基地改造提升、环境优化;充分利用村庄的特色资源,结合林盘、坑塘湿地等景观资源,合理安排休闲观光用地,发展乡村民宿,推动乡村旅游发展。

拟腾退撤并类宅基地为规模较小且较为散乱、破碎的宅基地,表现为交通不便、景观资源较差、规模较小、分布零散、现状建设较差、受到交通噪声影响。对这类宅基地的整理方式为搬迁撤并,通过分析宅基地的主要分布区位,进一步调查闲置宅基地的空间分布及农民搬迁意愿,合理安排宅基地的腾退撤并,避免大拆大建(图7)。

图7 YF片区宅基地综合分析图

Fig.7 Comprehensive analysis of rural homestead in YF area

资料来源:笔者自绘

通过识别分析,得到YF片区撤并宅基地总面积为75.24hm2,按照户均400m2标准,撤并总户数约1881户。

3.2 破碎耕地和低效农村宅基地整理

3.2.1 破碎耕地整理

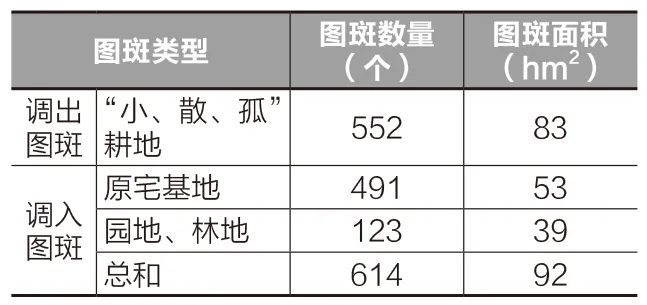

通过上文分析,识别得到片区内“小、散、孤”耕地田块图斑的分布范围。针对这些区域,采取集中连片整合的措施,将“小、散、孤”的耕地整合成集中连片的大田,实施大田化整治。同时,采取“宜机化”改造方案,修整农田形态,使其适合耕地机械化作业。通过进出平衡的方式,将“小、散、孤”耕地调出,转为其他农用地;将局部有利于耕地大田化的园林地,通过进出平衡的方式调入,转为耕地图斑;将各类破旧、闲置、散乱、低效、废弃的宅基地腾退并复垦为耕地。通过整理,将YF片区内“小、散、孤”的耕地向大田化、规模化、连片化耕地转变,确保耕地规模有增加、质量有改善、布局更合理。在耕地整理中,调入和调出耕地图斑的分布、具体图斑数量和面积如表1和图8所示。

表1 调入和调出耕地图斑的数量和面积

Tab.1 Number and area of farmland patches transferred in and out

资料来源:笔者自绘

图8 YF片区耕地整理前后耕地图斑示意图

Fig.8 Schematic diagram of farmland patches in YF area before and after farmland rectification

资料来源:笔者自绘

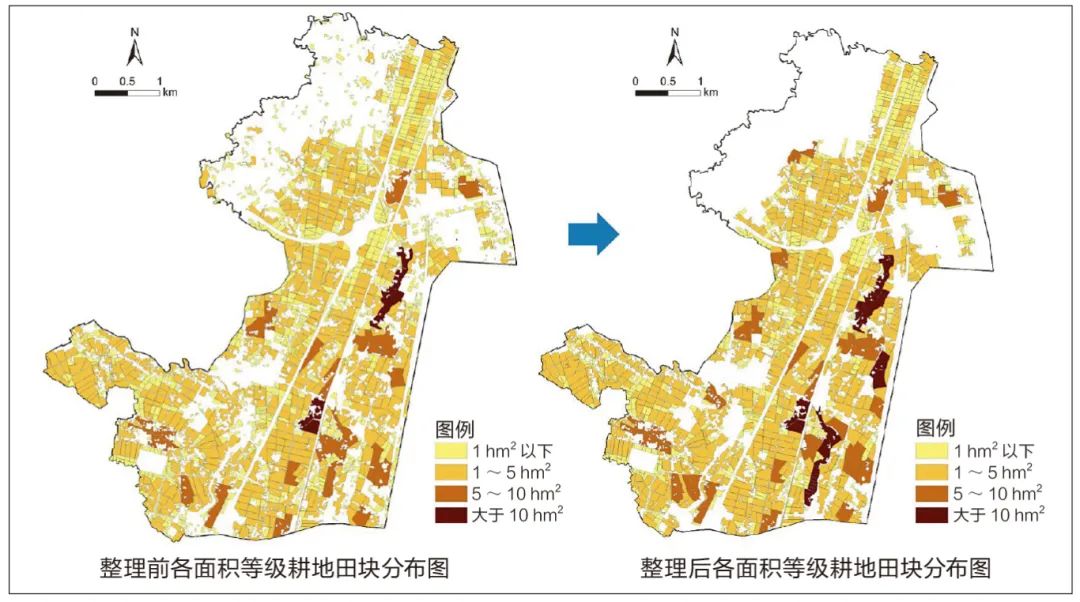

基于上文对YF片区破碎耕地的整理,本节对整理前、后耕地图斑的连片度进行评价。一方面,对YF片区内耕地整理前、后各面积等级的耕地图斑数量和大小进行对比(图9)。通过分析对比可以发现,耕地整理后,YF片区的耕地总面积增加9.19hm2。其中,1hm2以下耕地图斑总面积减少81.15hm2,图斑数量减少496个;20hm2以上耕地图斑总面积增加44.60hm2,图斑数量增加2个(表2)。整理后的耕地,满足《四川省高标准农田建设技术规范》(DB51/T 3062—2023)关于田块面积下限(0.33hm2)规定的耕地规模增加21%。另一方面,本文采用GIS平均最近邻分析(Average Nearest Neighbor)工具,对整理前、后耕地图斑的连片度进行分析,测算耕地图斑的空间集聚程度。最近邻指数可表述为平均观测距离与预期平均距离的比值。通过计算最近邻点对应的平均距离与在随机分布模式下最近邻点对应的平均距离,可以评估空间要素的聚集程度和离散程度。如果平均最近邻测算值越小,图斑就越聚集。通过计算可知,本次耕地整理使得最邻近指数有所降低,即YF片区耕地集聚度有所提升。

图9 整理前后各面积等级的耕地分布示意图

Fig.9 Schematic diagram of farmland distribution at different scale before and after rectification

资料来源:笔者自绘

表2 整理前后各面积图斑数量和面积

Tab.2 Number and area of patches in each scale before and after rectification

资料来源:笔者自绘

3.2.2 低效农村宅基地整理

在YF片区村庄规划中,根据识别出的低效农村宅基地整理的重点区域和村庄人口发展趋势,在充分考虑村民意愿的基础上,明确村庄宅基地腾退的顺序、具体位置和规划用途。总体上来讲,宅基地的整理应充分尊重村民意愿,引导村民适度聚

居,打造宜居宜业和美乡村,推动农村居民点建设用地减量、提质、增效。保留并盘活交通便利、相对集聚的宅基地,重点开展环境整治和提升。根据《自然资源部关于开展全域土地综合整治试点工作的通知》(自然资发〔2019〕194号)的规定,整治验收后腾退的建设用地,在保障试点乡镇农民安置、农村基础设施建设、公益事业等用地的前提下,重点用于农村一、二、三产业融合发展。据此,本研究提出对整理腾退的低效宅基地的再利用方式主要分为两类,一是将宅基地复耕、复绿,对现状耕地或果园周边零散的宅基地,撤并后复垦为耕地或园地,转化和变更宅基地用途,加强耕地保护或增强生态保育;二是调整宅基地用途为农村产业用地或新居住用地,优化利用和激活宅基地,丰富和优化宅基地功能。除用于安置房建设外,宅基地复垦产生的增减挂钩指标将用于布局建设项目,提供产业用地的支持空间,满足住房和产业发展的需求。

04

结论和讨论

在国家乡村振兴战略与农村宅基地制度深化改革的背景下,为解决耕地和农村宅基地面临的破碎化和低效利用问题,迫切需要在村庄规划中引导耕地和宅基地合理布局和有序发展。为此,本文尝试探讨村庄规划中破碎耕地和低效农村宅基地整理的思路和方法,以YF片区为例,分别从耕地的细碎度、连片度、孤立度三个维度,以及宅基地的集聚度、交通、公共服务设施、空间资源四个维度,对耕地和农村宅基地进行评价,识别破碎耕地和低效宅基地整理的重点区域并提出相应的整理措施。通过本文研究,以期为村庄尺度下破碎耕地和低效农村宅基地整理工作提供方法借鉴,引导宅基地合理布局,引导农民合理、有序建房,保障村民宅基地使用权益,营造宜居的农村生活空间,促进“小、散、孤”耕地向大田化耕地转变,营造宜业的农村生产空间。

立即订阅

立即订阅