最新文章

关于城市定位对促进城市高质量发展的思考——以成都市为例

2025-03-11摘要

科学的城市定位对促进城市高质量发展具有重要作用。经过数十年的探索实践,城市定位的理论和方法越来越成熟。围绕城市定位如何推动城市规划建设工作,各地已有很多实践探索。文章以成都市为例,结合城市定位的理论研究与实践探索,总结成都市城市定位演进特征的内在规律,基于规划建设实践,提出对未来城市定位的理性思考,对推进新型城镇化、促进城市高质量发展起到积极促进作用。

作 者

谢瑞武 成都市人大常委会党组副书记、副主任

城市定位是引领城市发展方向、体现城市发展抱负、描绘城市发展前景的核心规划内容,对指导政府治理行为、引导企业和居民活动、实现资源优化配置、提升城市发展活力具有重要的战略意义。中华人民共和国成立以来,各城市在其总体规划中明确城市定位,谋划城市发展方向,引领城市实现差异化发展。从1954年至2024年,成都市共编制五轮总体规划,城市定位不断演进,发展方向更加明晰,发展能级持续跃升,有力地推动了成都城市高质量发展。

01

城市定位的理论与实践

自城市定位理论提出以来,诸多学者和国内外城市对此进行研究和实践探索。随着时代发展,城市定位理论形成四个主要特征。一是城市定位理念由注重物质空间向关注人本转变,有利于不断满足人民日益增长的美好生活需要,建设宜居、宜业的幸福之城。仇保兴指出,城市定位应重点关注对城市未来发展起决定性作用的因素,如人才、产业等,形成城市独特的竞争力。从国际大都市的城市定位变化来看,以人为本的可持续发展成为重点关注内容,如《纽约2050规划》提出打造“强大而公平的城市”,持续满足多元化市民的人本需求。二是城市定位的方法由经验判断向多维系统性研判转变,有利于科学指导城市合理配置空间资源,持续优化城市空间结构。张复明认为,城市定位是一项复杂的社会经济系统工程,必须更具科学性,才能真正发挥其对城市发展的重大指导作用。从实践探索来看,上海市提出“五个中心”的定位使命,将五大新城打造成上海承载国家战略的重要战略空间和经济发展的重要增长极,支撑城市空间从“单中心”转变为“网络化、多中心、组团式、集约型”空间结构。三是城市定位的要素由偏重单一产业发展向注重城市综合功能转变,有利于不断优化产业结构,推动产业发展转型升级。张鸿雁提出,城市定位应关注理念定位、文化定位、产业功能定位、整体形象定位等多视角。从实践探索来看,城市定位不再是单一的产业定位,而是立足全球城市网络确定综合功能。如伦敦从最初的“金融中心”到“政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,以及经济、金融、贸易中心”,城市定位要素更加综合。四是城市定位的范围由关注自身发展向注重自身在全球及全国发展中的地位转变,有利于充分集聚发展资源,提升城市核心竞争力。杨保军认为,新时期城市定位应明确城市在国家战略格局中所能和应当承担的地位和角色,发挥城市在国家和区域中的引领带动作用。如2017年中共中央国务院批复的《北京城市总体规划(2016年—2035年)》,重点突出北京作为全国政治、文化、国际交往、科技创新中心的战略地位。

02

成都市城市定位的演进特征

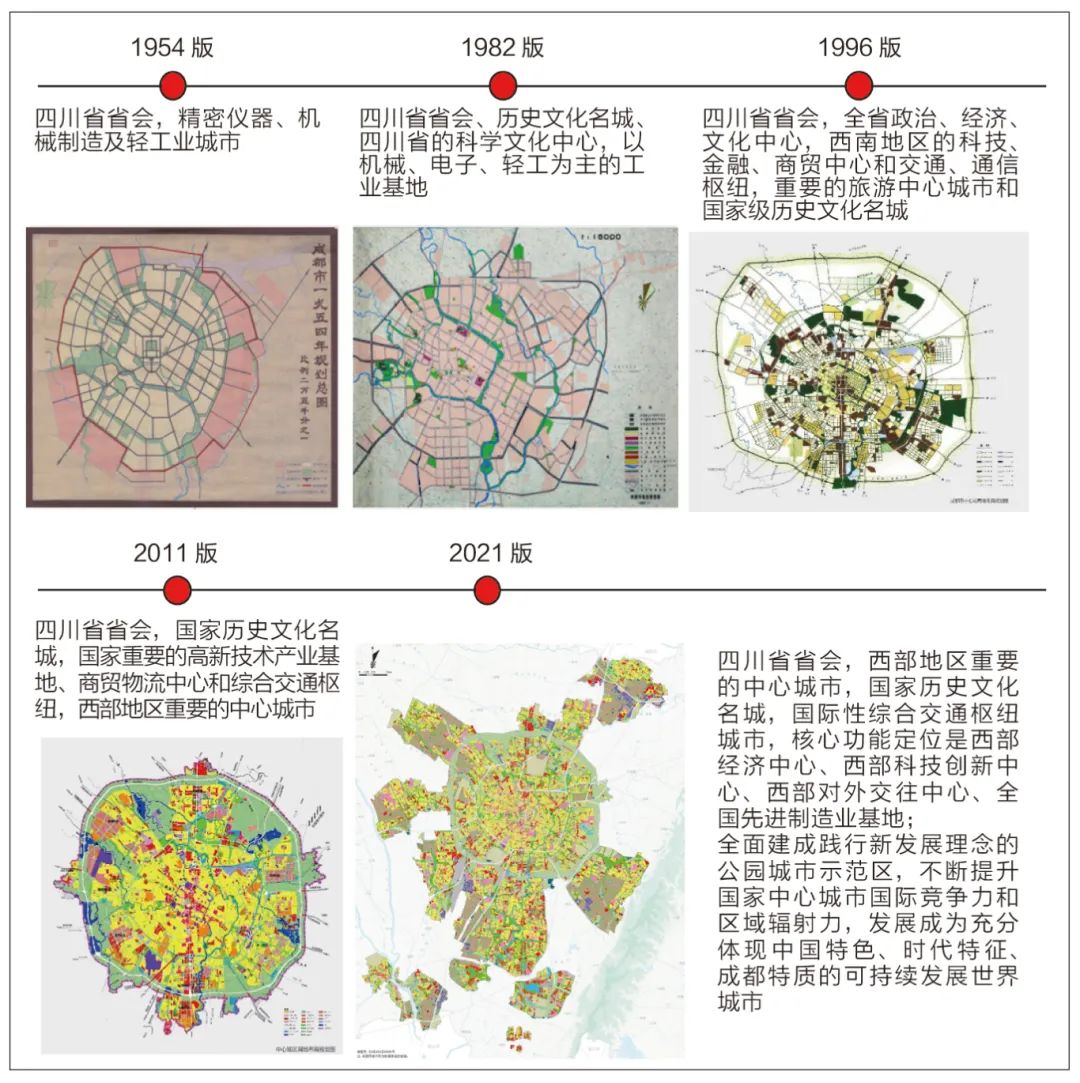

中华人民共和国成立以来,成都市共编制五轮总体规划,不断以更宽广的视角标定成都的位置,以科学的发展规律研判城市的发展方向,以更全面的维度谋划成都的城市功能(图1)。

图1 成都市历版总体规划城市定位变化图

Fig.1 The change of city positioning in the master plans of Chengdu

资料来源:成都市历版城市总体规划

2.1 城市区域地位持续提升

从省域中心到西部区域中心,再到国家中心城市,成都市承担着国家在不同发展阶段赋予的历史使命。1954版、1982版成都市总体规划的定位均为“省会”,强调四川省作为首位城市的引领辐射作用。随着成都市的快速发展,其区域地位日益凸显,2011版总体规划定位为“西部地区重要的中心城市”。在2021版总体规划中,成都市充分落实国家“两横三纵”城镇化战略格局的要求,提出“西部地区重要的中心城市”“不断提升国家中心城市国际竞争力和区域辐射力”的定位。同时,“国际性综合交通枢纽城市”“西部对外交往中心”等城市定位,是充分落实西部大开发、西部陆海新通道建设等国家战略的重要举措;“西部经济中心、科技创新中心、全国制造业基地”是加快推动国际国内“双循环”的重要要求。从省域中心到西部区域中心,再到国家中心城市,成都的城市发展定位逐渐以世界坐标系来标定。

2.2 城市功能更加复合多元

由最初重点强调产业功能,到全国综合性超大城市,成都的城市功能更加复合多元。1954版成都市总体规划的定位为“省会,精密仪器、机械制造及轻工业城市”,重点强调四川省省会功能和区域精密仪器、机械制造等工业功能,功能较为单一,产业定位也较为具体。随着成都市城市发展能级不断跃升,2021版总体规划立足全球城市网络、全国城市体系确定综合功能,提出成都市核心功能定位为“西部经济中心、科技创新中心、对外交往中心,全国先进制造业基地”,城市功能和产业发展更加突出综合性。

2.3 城市发展特色日益彰显

从工业城市到国家历史文化名城、国际性综合交通枢纽城市,成都市的定位更加注重彰显自身特色。基于自身悠久的历史和灿烂的文化,成都市在1982版总体规划中提出“国家历史文化名城”的定位,后三版均延续这一定位。同时,基于地处中国西部腹地中心的区位、成都平原的自然环境和雄厚的科研实力等自身特质,2021版总体规划也提出建设“国际性综合交通枢纽城市”“西部对外交往中心”“西部科技创新中心”等定位,进一步彰显成都市休闲宜居的生活城市与开放创新的创业城市完美融合的发展特色,持续提升城市核心竞争力。

2.4 城市空间形态不断优化

城市空间形态由单中心到多中心、组团式、网络化转型,从增量主导的外延式发展向增存并重的内涵式发展转变,城市空间形态持续优化。成都市的城市定位由最初的工业城市,围绕老城区单中心增量式拓展空间,形成“两山夹一城”的城市空间形态。2021版总体规划聚焦公园城市建设,跨越龙泉山向东发展,打破了单中心、圈层式发展的空间形态,开辟了现代化新天府的功能载体和永续空间,实现从“两山夹一城”到“一山连两翼”的千年之变,形成“多中心、组团式、网络化”的功能格局,不断推进城市转向内涵式发展(图2)。

图2 成都市“一山连两翼”的城市空间形态图

Fig.2 The urban spatial form where a mountain connects to development areas on both sides in Chengdu

资料来源:《成都市国土空间总体规划(2021—2035年)》(2024年9月国务院批复)

2.5 城市发展模式可持续

成都市由工业城市到践行新发展理念的公园城市示范区,符合工业文明向生态文明的发展方式转变。伴随城市发展从单纯的工业主导时期到当前的生态文明发展时期,成都市遵循城市发展规律,铸牢生态文明理念,在2021版总体规划的城市定位中适时提出建设践行新发展理念的公园城市示范区。公园城市坚持以人民为中心、以生态文明为引领,是将公园的形态与城市空间有机融合,生产、生活、生态空间相宜,自然、经济、社会、人文相融的复合系统,是全面体现新发展理念的城市发展高级形态。发展逻辑由“产—城—人”向“人—城—产”转变,按“聚人—营城—兴业”的发展模式,实现人、城、境、业的高度和谐统一。

03

成都市城市定位对城市高质量发展的

促进作用

3.1 有利于满足人民群众对美好生活的需要

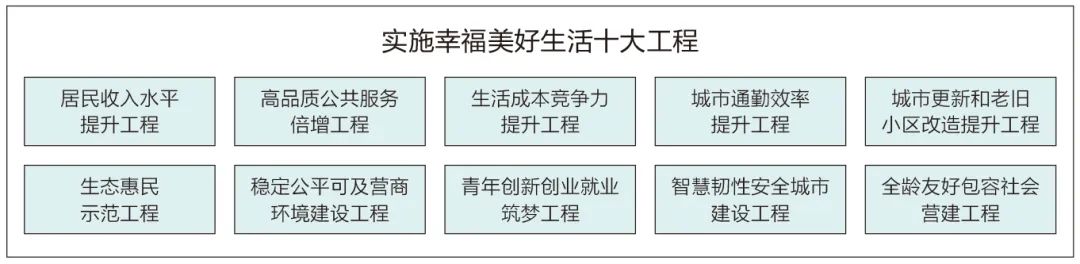

成都市坚持以人民为中心,增加公园城市定位,不断提升城市影响力和美誉度。公园城市是全面体现新发展理念的城市发展高级形态,也是我国探索山、水、人、城和谐相融的新实践和超大、特大城市转型发展的新路径。成都市作为全国超大城市中人口总量排名第三、人口增速排名第二的城市,具有建设公园城市示范区、探索超大城市转型发展的优良基础条件。首先,成都市的自然生态本底良好,拥有丰富的生物资源和良好的生态环境,整体呈现“两山相望、两水相依、两林相映、两田相异”的自然地理格局;其次,成都市的历史文化底蕴深厚,拥有4500余年城市文明史和2 300余年建城史,具有丰富的城市文化名片和体现全球价值的多元文化资源;最后,成都市的发展活力强劲,居民生活舒适,在全球化与世界城市研究网络(Globalization and World Cities Study Group and Network, GaWc)中的排名不断跃升,连续十年获评“中国最具吸引力城市”。这些基础条件和优势为成都市建设公园城市示范区提供了坚实的物质基础和发展动力。2018年2月,习近平总书记在天府新区考察时指出,“要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去”。2022年2月,国务院批复同意成都建设践行新发展理念的公园城市示范区,明确提出“支持成都建设践行新发展理念的公园城市示范区,探索山水人城和谐相融新实践和超大特大城市转型发展新路径”。基于此,成都市在2021版总体规划中增加了“践行新发展理念的公园城市示范区”的定位,这既是成都城市的品牌特色,也是面向未来城市发展方向和人民对美好生活向往的价值追求。成都市正以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领,把满足居民日益增长的美好生活需求放在突出位置,把生活城市作为城市发展的最高境界和最持久竞争优势,塑造公园城市优美形态,增进公园城市民生福祉。近年来,成都市深入推进幸福美好生活十大工程,“雪山下的公园城市、烟火里的幸福成都”特质更加鲜明,连续15年位居“中国最具幸福感城市”榜首(图3)。

图3 幸福美好生活十大工程示意图

Fig.3 Top ten projects for a happy and beautiful life

资料来源:笔者自绘

3.2 有利于提升城市空间治理能力

成都市顺应城市发展规律,落实城市功能定位,合理配置空间资源。成都城市功能定位的提升持续推动城市空间结构优化。20世纪50年代,为落实精密仪器、机械制造及轻工业企业入驻,成都市以“两江环抱”的旧城为基础,向四周紧凑发展,在城市东北、东南、西南、西北郊区设置工业区,在西边设置配套的大专院校和科研单位,在老城内布局居住区。80年代,城市定位要求建设“以机械、电子、轻工为主的工业基地”,逐步形成东城生产、西城居住的城市结构。90年代以后,为落实“西南地区的科技、金融、商贸中心”等定位,成都市推动东郊工业区结构调整,实施“退二进三”,并沿交通干线形成六条发展轴,建设多个卫星城。

进入21世纪,为落实“国家重要的高新技术产业基地、西部地区重要的中心城市”等定位,城市发展向南拓展,2014年国务院批复设立四川天府新区,着力破解成都原有的单核城市结构存在的弊端,拓展成都西部特大区域性中心城市的发展空间,从中心城区单核驱动走向中心城区、天府新区“双核共兴”,形成“一区、双核、六走廊”的多中心、组团式、网络化、集约型城镇空间。

进入新发展阶段,成都市聚焦新的城市定位,抢抓成渝双城经济圈战略机遇,在城市空间布局上打破圈层发展惯性,着力破解盆地发展带来的单中心“摊大饼”式发展格局、大气环境、城市宜居度下降等问题,推动成都“东进”,破解成渝中部区域“塌陷”问题,高起点规划建设成都东部新区,推动城市空间格局从“两山夹一城”向“一山连两翼”转变,构建适应城市可持续发展的空间格局,着力支撑成都市承担建设“国际性综合交通枢纽”“全国先进制造业基地”的新定位使命。

3.3 有利于国家战略资源的优化配置

成都市全面落实国家战略部署,不断提升城市战略定位,汇聚战略性资源,为城市的快速发展提供有力支撑。1953年,我国开始执行国家建设的第一个五年计划,成都市被确定为全国工业重点建设城市之一。围绕1954版总体规划“精密仪器、机械制造及轻工业城市”的定位,全国156项重点建设项目中的第一批定点在成都建设多个工业项目。随后,国家相继在成都投资新建、扩建了锦江电机厂、国光电子管厂、成都机车车辆厂等一批骨干企业,推动成都走上现代工业城市的发展道路。1994年,成都市由计划单列市确定为副省级市,增强了其在区域中的地位和作用,成都也被正式确立为“我国西南地区的科技、金融、商贸中心和交通、通信枢纽”。随后,一批科技、金融等方面的国家级和省级重点项目相继落地。国家实施西部大开发战略以后,成都高新区又拓展高新西区,打造“西部硅谷”。进入新发展阶段,成渝双城经济圈重大发展战略赋予成都新的战略使命,围绕“国际门户枢纽城市”“国际性综合交通枢纽”等城市定位,建成中欧班列(成渝)集结中心示范工程,国际班列连接境外城市已超过100个;天府国际机场建成通航,成都成为我国第三个拥有两个国际机场的城市。2024年,成渝地区双城经济圈共列项目300个、总投资约3.6万亿元,涉及基础设施、现代产业、科技创新、文化旅游、生态环保、对外开放、公共服务七大重点领域,将助力成渝地区进一步畅通大动脉,建强产业链,做优生活圈,推动成都市进入高质量发展新阶段。

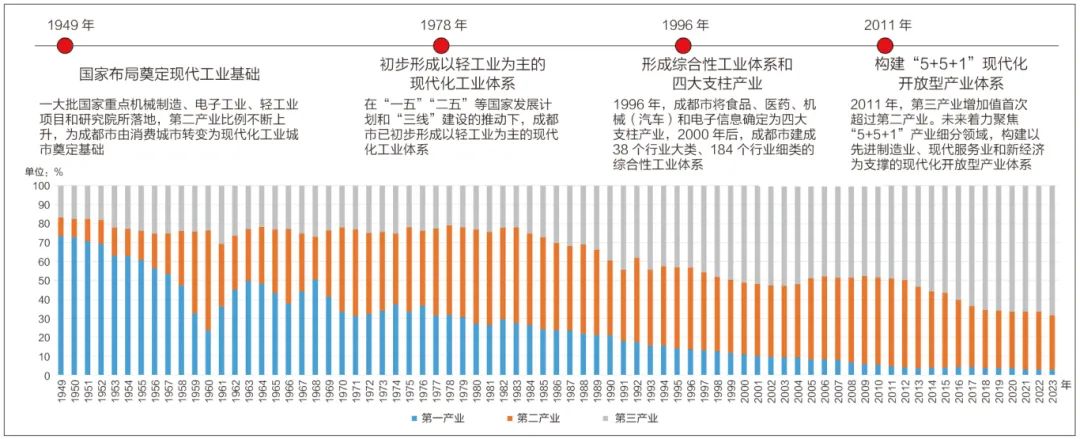

3.4 有利于推动产业转型发展

成都市顺应经济发展规律,聚焦城市定位,不断推进产业转型发展。20世纪50年代,我国根据时代发展背景确立了“工业立国”的发展策略,成都市被确定为重点建设城市之一。围绕1954版总体规划“精密仪器、机械制造及轻工业城市”的定位,一大批国家重点机械制造、电子工业、轻工业项目和研究院所落地,为成都市由消费城市转向现代化工业城市奠定基础。1978年,在“一五”“二五”等国家发展计划和“三线”建设的推动下,成都市已初步形成以机械制造、电子工业及轻工业为主的现代化工业体系。1996年,成都市将食品、医药、机械(汽车)和电子信息确定为四大支柱产业,逐步建立综合性工业体系。改革开放后,成都市经济不断增长,商贸、科教、金融等第三产业的地位日趋上升,1996版总体规划提出建设“西南地区的科技、金融、商贸中心”的定位。2001年起,成都市在中心城区实行“退二进三”,实施东郊工业区结构调整工程,大力发展第三产业。2011年,四川天府新区规划建设及随后启动的西部科学城建设,进一步支撑了成都科创中心的功能。进入新发展阶段,成都市聚焦2021版总体规划提出“西部经济中心、西部科技创新中心、西部对外交往中心、全国先进制造业基地”的城市定位,以产业建圈强链理念变革产业发展方式,以西部(成都)科学城为核心,不断完善创新体系,以双国际机场和国际铁路港为核心,不断完善立体化战略大通道体系、高效率枢纽体系、高能级开放平台体系和国际供应链体系,跨越龙泉山,谋划制造业发展空间,构建“5+5+1”现代化开放型产业体系,不断增强“三中心一基地”核心功能(图4)。

图4 成都市产业转型发展历程示意图

Fig.4 The development process of industrial transformation in Chengdu

资料来源:成都市历年统计年鉴

3.5 有利于增强城市在区域中的辐射带动作用

成都市聚焦城市定位,推动城市能级不断跃升,不断增强在区域中的引领带动作用。改革开放以来,成都的城镇化进程加快,城市综合功能显著增强。1984年,成都市被确定为全国综合体制改革试点城市,城市改革不断深入。聚焦1996版总体规划“三中心两枢纽”的城市定位,成都市有力推进了高新技术产业开发区建设、双流国际机场功能提升和保税区建设等,城市能级、经济总量等都得到极大提升,推动城市由省会城市向西南中心城市转变。

21世纪以来,“西部大开发”战略的实施,极大地促进了中、西部城市的发展,成都市抓紧机遇,围绕2011版总体规划提出“西部地区重要的中心城市”定位,进一步加大开放和招商引资力度,着力推进高新技术产业发展。2003年,英特尔在成都高新区投建大型芯片封装测试工厂;2004年,中芯国际在成都建设封装测试工厂(2010年被德州仪器收购);2011年,西门子在中国最大、最先进的数字化工厂也落户成都高新区,成都市的对外贸易通道向亚欧大陆桥、西南出海通道、航空通道等多元通道转变,城市对外开放格局进一步打开,实现由西南中心城市向西部中心城市转变。

在2021版总体规划中,成都市聚焦新的城市定位,承担国家战略大后方的角色,主动服务“一带一路”倡议、长江经济带发展、西部陆海新通道、成渝地区双城经济圈建设等国家战略;《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》(2021)也赋予成都“提升国家中心城市国际竞争力和区域辐射力”的重要使命。当前,成都市正按国家战略定位要求,与重庆市共同推动成渝双城经济圈建设,协同共建成渝地区工业互联网一体化发展示范区、高水平汽车产业研发生产制造基地、国际货运中心、国际航空门户枢纽和西部金融中心、西部科学城等,打造具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心和改革开放新高地。同时,成都市充分落实四川省“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略,推进成德眉资同城化综合试验区建设,建设现代化成都都市圈,全面增强极核引领能力和区域辐射带动作用。

04

总结与思考

党的二十大确立了以中国式现代化全面推进强国建设和民族复兴伟业。当今中国正在进行人类历史上最大规模的城镇化,科学的城市定位对于推进新型城镇化建设,推进超大、特大城市高质量发展,推进中国式现代化建设意义重大。成都城市定位的演进及其对城市发展的促进作用,对不同城市完善城市定位、深化城市定位理论研究有重要的借鉴意义,也带给我们一些新的思考。

首先,要不断强化城市定位的战略性。城市不是孤立的,在全球城市网络、全国城镇体系、城市群、都市圈等不同尺度扮演不同的角色。城市规划制定者要善于以战略视角找准自身的核心竞争力,包括外部资源赋予的和自身潜力凝聚的,将其上升为城市定位,并据此落实发展目标,制定政策措施,抢抓发展机遇,提升城市能级。

其次,要注重考虑城市定位的发展性。城市是动态发展的,科学技术的发展和人本需求的升级,不断推动城市生产、生活方式的变革,必须坚持用发展的眼光看待城市定位。考虑到产业动态转型,城市空间谋划要能够适应产业的迭代升级。关注市民多样化的需求,城市配套设施要能够满足市民多元化的诉求。

再次,要突出城市定位的系统性。城市是一个复杂的巨系统,需要多主体参与、多维度协同治理。要针对超大、特大城市,中心城市等不同类型的城市特点,针对市民的需求、市场主体的诉求,从不同维度进行研究,科学确定城市的定位。

最后,要充分挖掘城市定位的特色性。每个城市因其独特的自然地理、历史人文、产业发展等特征,衍生出鲜明的城市特质。城市定位要充分挖掘城市内涵,在符合社会经济发展规律的基础上,彰显自身发展特质,打造独一无二的魅力城市。

立即订阅

立即订阅