最新文章

城市中心区空中连廊系统规划建设管控探究

2025-01-24摘要

文章总结国内外空中连廊系统建设发展的经验,以深圳市前海深港现代服务业合作区空中连廊系统规划建设为例,提出城市中心区空中连廊系统规划建设与管控的原则与机制,创新性地提出“刚性管控+弹性引导”相结合的管控指标体系,为城市中心区空中连廊系统规划管理过程中有机布局可控管理机制提供参考。

作 者

鲍 涵深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司主任设计师,高级工程师

江 玉深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司副总工程师,教授级高级工程师

裘雨昕深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司设计师,工程师

在高强度开发、密路网建设的城市中心区,空中连廊系统作为促进人车分流的有效立体慢行系统,逐步得到城市规划建设的重视。城市中心区、中央商务区、大型交通枢纽集散中心、商业综合体及城市重要景观点等交通量大、人流密集、人车冲突严重的地区,通过建设空中连廊系统,可以在空间上实现交通组织的有序化,缓解地面交通压力,提升慢行过街交通的安全性。

美国明尼阿波利斯、中国香港中环、日本六本木等早期发展起来的发达城市中心区,均建设了成规模、有体系、管理成熟的空中连廊系统。经过长期的实践与优化,这些连廊系统在规划建设和运营维护方面极具代表性和示范性,为其他地区和城市,特别是新建城市中心区的空中连廊系统提供了丰富的经验。

由于空中连廊连接不同建筑物时往往涉及不同的物权主体,在实际规划建设过程中存在各种利益统筹与博弈,如何鼓励以连廊“串联”起的建筑主体积极建设和维护连廊系统,保证连廊系统可持续健康、合理发展,逐渐成为规划建设主管部门亟须思考和研究的问题。国内针对立体慢行系统组成部分的地下空间,已初步形成较为成熟的管控政策体系。但是针对空中连廊系统,尚缺乏管控政策与策略研究,特别是针对空中连廊系统的规划设计管理,还缺乏精细化的管控指标,对于激励机制也缺乏细化措施。

深圳市前海深港现代服务业合作区(简称“前海合作区”)是粤港澳大湾区的核心节点,其规划秉承创新理念、引领国际的思路,在总体规划阶段就以发展的眼光规划了空中连廊系统网络,并在土地出让、建设实施过程中严格把控,保障空中连廊系统的连续与延续。笔者借此案例,重新梳理研究空中连廊系统规划建设管控策略与指标体系,探索城市空中连廊体系规划建设管控框架,指导相关政策细则制定,弥补这一领域的空白。

01

国内外空中连廊案例

空中连廊系统最早可追溯到20世纪60年代,当时为应对恶劣天气对步行交通的影响,缓解地面交通压力,作为立体化交通解决方案的空中连廊系统在北美城市明尼阿波利斯(Minneapolis)中心区诞生,它也是欧美等国城市复兴运动的产物。此后,中国香港、台湾等高密度城市中心区纷纷建立起二层步行系统,且功能日益复合、多样,建设和运营管控方法也各具特色。梳理半个多世纪以来空中连廊系统的发展经验和教训,可进一步优化空中连廊系统的规划建设,加强精细化管控,适应新的城市中心区立体交通需求。

1.1 美国明尼阿波利斯中心区空中连廊系统

明尼阿波利斯是美国明尼苏达州最大的城市,建有总长约13km、连接80个街区的连续网络化空中步行系统。其建设动因主要是为降低明尼阿波利斯冬长夏短的气候条件对居民出行的影响。该空中步行系统位于市中心,为改善冬季寒冷气候条件下商业的步行环境,由政府与地块私人业主携手合作建设。其中,政府制定具体细则,规范空中连廊的建设与使用,解决公共空间与私人空间的利益冲突,成立专门的空中连廊管理中心,明确空中连廊权属,加强政府管理与监督。

明尼阿波利斯空中步行系统串联起中心区80个街区的多种业态地块,包括政府机关、银行、办公楼、商场、旅馆等,经过半个多世纪的发展,形成有机共生的整体,不仅为沿线地块带来可观的商业价值,而且极大地方便了出行者,实现公共属性的本质。在系统连通方面,其最大的特点在于整体系统对公共空间与私有空间之间适度开合的处理。在空中步行连廊系统内部,间隔一定距离会布局自然采光、各具特色的活动中心,作为公共开敞空间,实现空中步行连廊系统的通透化与公共性,形成空间连贯、环境更优、交通便捷的公共步行体系。此外,连廊系统串联起地块周边多个城市公园和地下公共交通站厅,且二层商业广场内部步行路径与公共通过性步行路径相连接,避免二层步行廊道被阻断;加之4.0~6.1m的宽阔布局和2.4m的舒适净空高度,以及在封闭式环境中运用空调系统,进一步引导和满足市民对二层路径的高需求使用,大大提升串联地块的商业效益,激发沿线地块业主建设二层连廊体系的积极性,最终形成良性循环,保障连廊系统发展的可持续性(图1)。

图1 明尼阿波利斯空中步行系统实景图

Fig.1 Realistic view of Minneapolis Skyway System

资料来源:罗小虹《国内外城市中心区立体步行交通系统建设研究》

明尼阿波利斯空中步道连廊系统还存在一定的不足,需要其他城市和地区进一步探索。第一、二层步道连廊系统的成片大规模建设与布局,必然会将人行交通人流特别是商业休闲区的人流引入二层空间,一层沿街商业客流易被“吸干”,形成一层“暗室”。第二,虽然通过对公共活动中心的空间转换,以及与公园等公共设施的有限串联,极大地保障了连廊系统的公共性,但是按照“谁建设谁管理”的原则,串联楼宇会依据其营业时间关闭连廊接口,无法实现24小时开放,造成空中连廊的中断。“掐头去尾”各自开闭的节点,易形成中间无人管理的“中空地带”,成为冬季夜晚街头流浪者的避寒之所,给使用者带来安全隐患。第三,连廊对外出入口多位于私人楼宇内,对外公共可达性及辨识度较差,对于不熟悉该系统的行人而言使用不便。由此可见,系统的合力搭建虽然重要,但是对细节的布局设计与考虑,以及运营期对管理政策与细则的管控与引导更加重要,后者是保持空中连廊建设初衷与使用可持续的重要保障。

1.2 中国香港中区空中连廊系统

中国香港作为世界著名金融中心,其极高密度的土地开发、发达的公共交通,以及多维互联的立体交通体系举世闻名(图2)。特别是位于香港岛西北侧的中区,其规划建设的空中连廊系统串联覆盖中环与金钟CBD区域,成为中央商务区空中立体步道体系的典范,其独特的规划发展动因与高连通度的网络组织模式,非常值得借鉴。与美国明尼阿波利斯的气候相反,中国香港为亚热带季风气候,年平均气温高,降雨量较大。因此,大部分建筑外连廊为半开敞空间,建有连续的风雨连廊。香港地区的空中连廊系统发展具有“自下而上”的自发性建设特点,连廊连通的地块建设积极性较高。早在1963年,空中连廊的雏形就是著名的文华酒店与太子大厦互相联系的私人空中连廊。此后十年,周边地块积极建设空中连廊,以解决地块内商业面积不足及地面层商务通勤不便等问题。随着连廊系统的不断扩充,香港特区政府逐渐介入,对连廊系统进行规范和统筹,包括制定细则条例、加强连廊建设管控等。随着中区填海计划实施,在新建土地规划与建设实施过程中,通过“多方合作、政府监管”的模式,保障空中连廊系统的连续性与持续性。

图2 香港中环空中连廊系统结构示意图

Fig.2 Schematic diagram of the structure of the skywalk system in Central, Hong Kong

资料来源:维基百科《中区人行天桥系统—中区行人天桥系统网络简图(中环系统)》

基于“自下而上”的发展机制,作为空中连廊系统的主要建设与运营方,串联的各地块业主,从系统规划到建设运营阶段均积极参与。整体空中连廊系统在保证基本慢行通过交通性功能的同时,更加注重与周边地块建筑内部的融合,通过连廊布局,引导慢行交通路径;通过节点,协调建筑内、外系统的转换。位于香港中环的置地广场,将建筑内部约1869m2的中庭开放空间作为转换节点,通过空中连廊向周边串联起多个建筑,并深入其内部,促使整个空中连廊系统与建筑融为一体,为行人营造出室内步行街的环境,实现多目的地通达、系统连续贯通的目标,突破空中步道“两点一线”、作为跨路交通通道单一功能的传统布局局限。同时,空中连廊系统通过串联商业办公建筑与地铁、码头、滨水休闲带、半山自动扶梯等公共设施,极大地便捷了慢行接驳,起到引导慢行交通路径的作用。政府通过制定导引细则,规范空中连廊的尺寸及布局。比如,按照要求,空中连廊的最小净宽须为6m;在主要人流汇集点,应设有室内大厅或室外广场,以形成安全疏散场所。通过制定细则与严格管控,保证连廊空间的品质与系统安全。

基于“自下而上”的建设机制,香港空中连廊从系统规划到节点布局设计,易形成以“逐利”为目的、以商业利益为引导方向,忽视空中步道连廊的公共属性。比如,为了更多地串联商业,部分连廊会考虑增加绕行距离。这种做法虽然增加了路径的趣味性,但是对以通过性通勤交通为目的或以交通接驳为目的的慢行交通而言,增加了步行距离。此外,路径的复杂性,会造成指示性不强等问题。与其相反,政府投建的、以通过性交通为目的通道,由于沿线较少商业且缺少停留休息设施,通道步行环境相对较差。因此,在多方合作、政府监督、业主积极参与的机制下,更需要发挥顶层政策引导、底层精细管控的合力协作,既保障空间基本公共利益,又能促进沿线商业价值提升,通过精细化设计,打造品质空间,使用者便其用、建设者利其益,共同实现二层空间的最高价值。

1.3 上海陆家嘴金融贸易区空中连廊系统

上海陆家嘴金融贸易区1990年设立,是当时在上海浦东设立的全国唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区。建设之初,本着高起点、高标准的建设目标,由世界著名规划设计专家与上海规划专家合作设计总体规划、交通规划和城市规划,并由规划部门委托加拿大多伦多FSC公司,完成“陆家嘴中心区城市设计”方案。诸多规划设计方案与国内外规划设计咨询团队及专家,均倡导构建空中步行连廊系统,将各地块予以串联,并与串联地铁站点的地下步行系统,共同形成立体慢行交通网络。先进的理念体现陆家嘴金融贸易区规划发展的前瞻性与高标性,然而,由于缺乏规划建设管控,立体慢行体系并未实际实施。直到金融贸易区主体建成并全面使用后,大路口穿越、大尺度地块连接度差等慢行交通问题逐渐凸显,立体步道系统才重启建设。金融贸易区首先以地铁站点和公交总站为切入点,建立联系周边景点和标志性大楼的空中步道体系,包括“明珠环”“东方浮庭”“世纪天桥”及“世纪连廊”。该工程历时5年,于2013年完工。2016年,上海最高建筑上海中心大厦建成并投入使用,陆家嘴核心区四幢超高层建筑地下空间与地下通道建设启用,陆家嘴金融贸易区逐渐形成“空中步道+地下空间+地面慢行”的立体步道网络。

陆家嘴金融贸易区空中连廊紧密联系公共交通站点,与地下空间形成互联互通的立体网络,并且串联周边主要的地标性景点、商务办公和商业建筑,极大地分离了高峰期密集的人流与车流,解决了人车混行、交通混杂拥堵的主要交通矛盾,也与TOD发展理念中“最后1km慢行接驳”的构建思路相契合。

陆家嘴金融贸易区空中连廊系统是贸易区基本建成之后,为解决人车交通矛盾而“补建”的,各地块开发与建设未考虑对空中连廊的预留与衔接。空中连廊后续建设以政府为主导,实施主体单一,整体空中连廊系统性不强,“修补”的步道往往无法与衔接的建筑形成统一基面,造成步行系统的连续性和可识别性较弱。目前,空中连廊以环绕核心地标建筑和地铁上盖商业为主,缺乏与其他区域商业节点的联系。由于缺乏系统性、全过程的管控与精细化设计导则,二层步道系统路径节点设计缺乏标识系统,建筑内外串联、并联形式复杂且多变,整体环境品质不佳。空中连廊步道开放时间也不统一,室外空中步道因相对独立,且以政府建设和管控为主,能够实现全天候开放。然而,串联地块内部的连廊受建筑本身开放时间限制,且地块建筑业态功能不一,造成连廊开放时间各异,导致路径被打断。比如,国金中心IFC商场关闭后,通勤人员使用世纪天桥和世纪连廊的路径会被中断。

由此可见,空中连廊功能的有效发挥,需要秉承规划优先、导则精细、管控全面的基本思路,保障空中连廊的系统性与高品质。

02

空中连廊体系布局管控策略研究

空中连廊建设通常借助项目建设契机,协同地块开发和建筑布局同期设计施工。因此,开发主体之间及与城市空间的协调需要提前规划,并通过合约、管控等措施予以落实。从整个区域来看,需要提前谋划、总体统筹规划,形成科学合理、多方有利、能够实施的空中连廊体系,通过设计方法及垂直交通的合理布局,与地面慢行体系、地下空间系统形成相互协调的立体网络。

2.1 空中连廊体系布局管控基本原则

作为片区立体慢行体系的一部分,空中连廊建设在片区规划阶段就应从整体层面进行系统规划、总体布局,制定好总体管控原则与细则。结合国内外既有空中连廊体系规划建设经验,笔者认为,我国空中连廊体系规划与管控至少应秉承四点原则,即保公益、可持续、促活力、强落实。

在我国,片区层级的空中连廊系统有较多主干廊道跨越城市公共空间和市政道路,距离较长、交通通过性特征明显,安全维护、公益责任较大。因此,从保公益的角度出发,建议主干廊道产权归属政府,避免私有开发主体逐利性过强,造成公共利益受损。

空中连廊从规划设计、建设实施到长期运营,需要投入大量资金与人力。如前所述,从保公益及跨越市政道路的路权空间角度看,较大规模的空中连廊系统往往因其交通市政设施属性由政府投资建设运营,政府财政压力较大,且运营维护部门管控权责复杂,导致连廊品质不高,影响使用,搁置或空闲情况严重,并未发挥其“以人为本、人车分流”的本质作用。因此,空中连廊的投资建设和运营应结合其所在片区的发展特征,积极探索多样化模式,适时引入社会资本,发挥市场的能动作用,管控以“刚性条件严管、弹性条件可控”为原则,充分实现连廊的社会效益和经济效益,出台相关奖励政策,鼓励相关地块建设主体积极协调空中连廊系统的连接和后期运营维护。

由于空中连廊的步行高程提升,使用者体验不佳,影响使用效率。参考香港空中连廊体系建设经验,其系统布局应以人的活动流线为基础,形成自然的路径。同时,结合地面和地下空间一体化设计,将步行垂直提升转为集聚活力的公共活动节点。利用下沉广场、泛首层等设计理念,汇聚人气,将步行通道打造成极具吸引力的公共活动空间。

最后,片区空中连廊系统规划的实施往往需经历较长的分期建设过程,为保障规划方案的落实,应制定标准化指引导则,细化管控要求,将刚性要求纳入土地出让合同和“三证一书”设计条件,规范其建设。

2.2 空中连廊管控策略

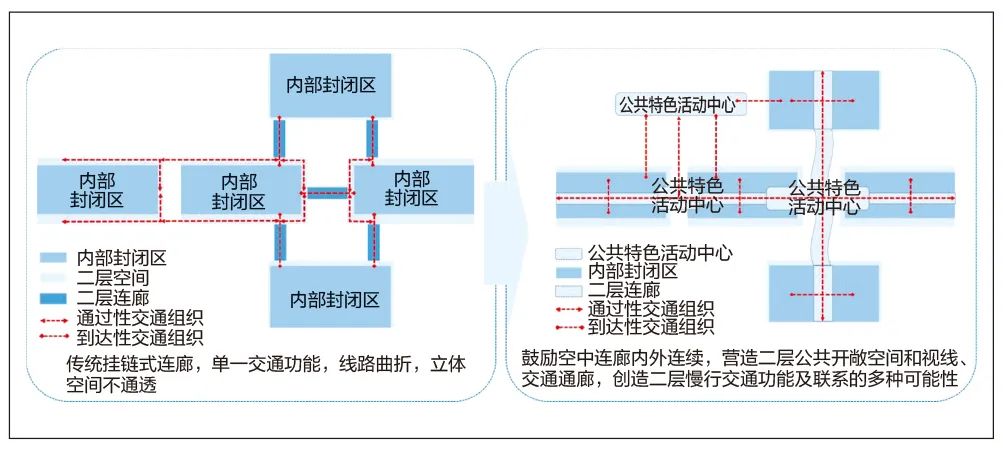

空中连廊系统的管控应以行为管控引导为出发点,通过“合理的空间布局+分阶段的细化指标体系”,实现高品质、可持续的空中连廊系统建设。行为管控要“以人为本”,从使用者角度考虑连廊系统的便捷性和实用性,建筑内、外的空中连廊系统应保证连续性,避免建筑内部私有空间对空中连廊系统的分隔,每隔一段距离,可在连廊系统中引入公共特色活动中心,使建筑内部、建筑与建筑之间,形成四通八达、空间连续、变化丰富的城市公共空间。此外,在政策上应奖励连廊建设主体,核增其地块开发建筑面积;同时,核增建筑面积应包括建筑内部属于连廊系统组成部分的空间面积(图3)。

图3 空中连廊创新模式示意图

Fig.3 Schematic diagram of innovative mode of skywalk

资料来源:笔者自绘

同时,空中连廊作为城市“显性空间”中不可忽视的一部分,其整体形态、构造与装修风格,以及墩柱的材料、色彩都应与周边城市环境相协调,成为城市风景线的重要节点。因此,从规划设计到施工建设,均应实现精细化管控。

在空间布局和建筑形态“张弛有致”的管控要求下,空中连廊系统作为城市立体慢行交通系统的一部分,保证其公共属性、维护其开放性至关重要。特别是对于以通过性为主的主干通廊,应保证24小时开放,同时加强安全保护。因此,需要建立以政府为主导、各地块业主协同配合的监管机制。

2.3 空中连廊管控指标体系

空中连廊只有结合用地布局、业态特点和建筑形态,充分衔接公共交通系统、客流吸引地,同时考虑人行交通最便捷动线,形成整体系统,才能真正发挥其交通组织作用,提升片区慢行交通和公共空间品质。因此,需要规划先行,在片区整体规划和城市设计阶段就将连廊系统的基本结构落实,确定主要廊道的空间布局。在后续的控制性详细规划、地块出让条件中,将连廊建设要求、预留条件等内容予以明确。

不同阶段连廊管控的重点不同,应形成“强制管控+弹性引导”相结合的指标体系,实现连廊系统的有效落实。同时,结合具体项目,兼顾特色与实用性,保障整个片区连廊系统的可持续长效发展。

强制管控指标指结合连廊系统规划确定的结构方案,以明确空中连廊的骨架结构和主要廊道的空间落位为目的形成的管控指标,可分为基本布局和精细化管控两大类。基本布局指标包括通道线位及与其他设施的协调、空中连廊的净宽和净空、连廊主导功能、接口预留、空中连廊节点五大子项;精细化管控指标包括路径连通度与曲折系数、标识导引系统、风雨连廊、运营管理四大子项。在控制性详细规划阶段,强制管控指标以总体控制为主;在地块出让阶段,强制管控指标需制定具体的确定性要求。

弹性引导指标指从原则性和建议性角度引导连廊系统的后续建设,从系统层面提出建议性标准,从片区整体城市设计融合角度提升连廊系统的整体品质,包括城市设计精细管控指标和精细化设计指标两大类。城市设计精细管控指标包括空间形态特色、铺地设计两个子项;精细化设计指标包括通风井与采光窗的处理、可识别标识系统、座椅等人性化设施与家具小品等艺术装置的布局要求、环境舒适度保障四大子项。同样,在规划阶段和地块出让阶段具有不同的管控要求(表1)。

表1 空中连廊不同阶段强制管控指标体系和弹性引导指标体系

Tab.1 Mandatory control indicator system for skywalk at different stages and elastic guidance index system

资料来源:笔者自绘

03

前海合作区空中连廊规划建设实践

3.1 项目背景

前海合作区位于深圳西部蛇口半岛西侧、珠江口东岸,地处珠三角区域经济发展主轴与沿海功能拓展带的交会处,毗邻中国香港、澳门,由双界河、月亮湾大道、妈湾大道、宝安大道和西部岸线合围而成,占地面积14.92km2。2021年9月,前海合作区总面积已扩展至120.56km2。

前海合作区是“特区中的特区”,承担着国家在新时期进一步深化改革、扩大开放,探索引路的重要历史使命。在高强度集约节约开发模式下,前海城市新中心通过延展地下、地上空间,构建三维立体高品质步行系统,高效承载生产、生活需求,塑造宜居、宜业新格局,建成高效便捷、复合多元、活力无限、舒适宜人的前海立体基座、漫步天堂。前海合作区以街坊为规划建设单元,通过规划先行、细化管控、创新建管机制,形成系统连续、品质宜人的空中连廊体系,为高密度复合城市立体空中连廊系统建设与管控作出示范。

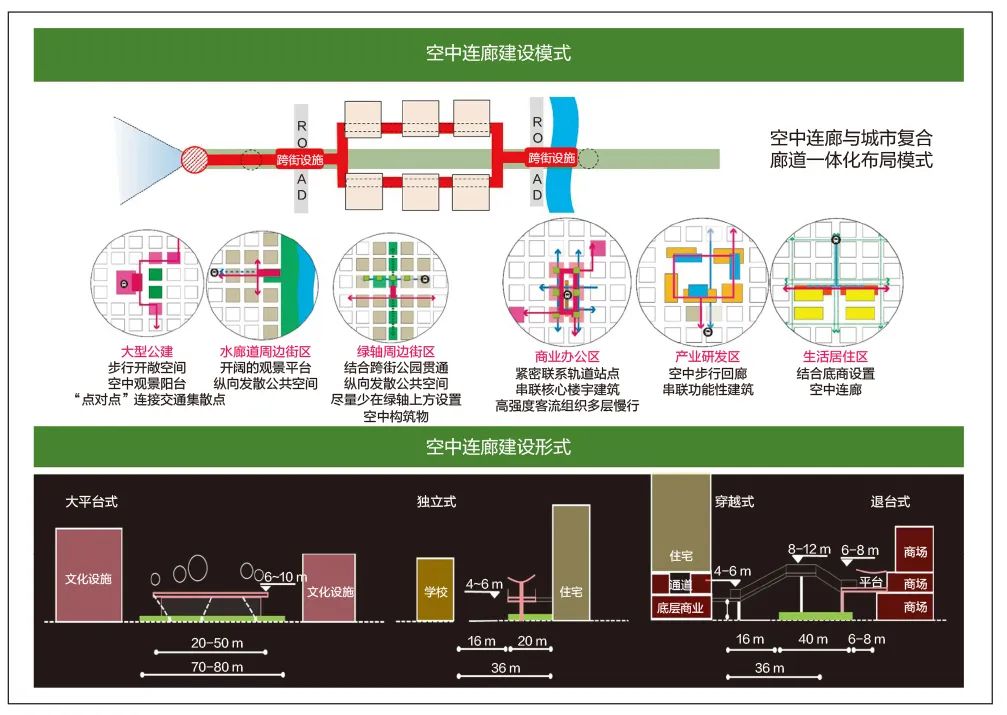

3.2 前海合作区空中连廊建设管控创新实践

前海合作区为新建地区,其空中连廊建设弹性空间相对更大,现状约束较小。但是其系统复杂,因涉及地块业态丰富、建设主体多,从规划、建设到后期运营,均涉及利益统筹与监管,协调难度较大。前海合作区作为“特区中的特区”,是落实国家重大战略、推动高质量发展的重要平台,肩负引领未来城市建设标杆的高目标责任,其开放程度更高,创新接受力也更强。因此,前海空中连廊从规划到落地实施,均体现出前海创新的独有特色(图4)。

图4 前海立体系统建管模式示意图

Fig.4 Schematic diagram of the construction and management mode of three-dimensional system in Qianhai Cooperation Zone

资料来源:笔者自绘

首先,前海空中连廊体系做到“规划先行、出让约束”。前海空中连廊与地下空间立体系统秉持规划先行的工作思路,通过顶层设计总体规划,明确骨干通道的线位,并纳入法定规划;通过法定图则规划、单元规划导则,细化连廊路径布局与接口基本要求;同时,将连廊建设要求和位置均落实到“建设用地规划许可证”中,明确其公共性。

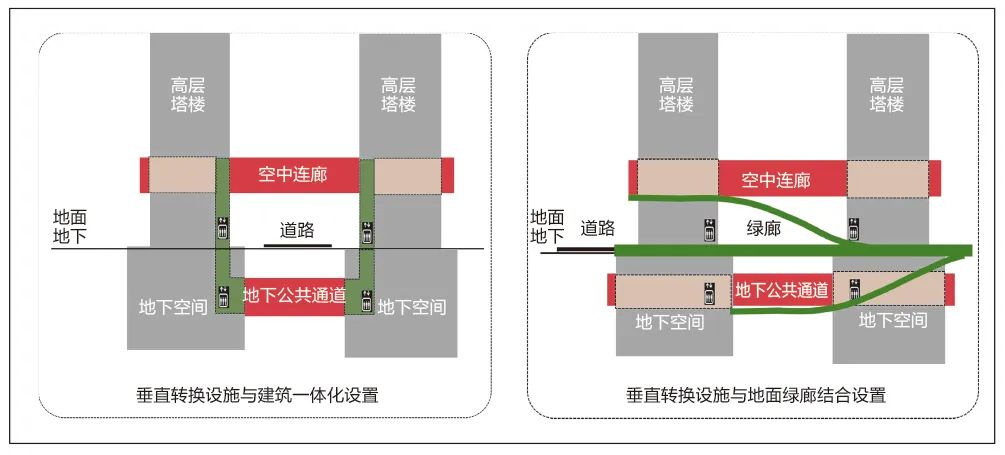

同时,前海空中连廊按照“建设管控、政策激励”的管理机制进行管控。空中连廊系统建成过程历时长,涉及的地块与利益主体较多,需要建立建设管控机制,并细化管控措施,通过政策激励,促进开发主体积极配合并参与空中连廊系统建设。前海管理局作为履行前海合作区与前海蛇口自贸片区的开发建设、运营管理、产业发展等相关行政管理和公共服务职责的综合管理部门,在空中连廊系统规划建设管控过程中,通过细化对外预留接口、附属设施要求等方式,全过程管控连廊的建筑方案设计,召开多专业、多部门联合审查会,保证立体连廊建设的规模、布局基本“不走样”,收效良好。特别是对于跨路、跨地块的连廊互通问题,前海合作区规划建设管理部门探索预留接口的管控手段,明确跨路空中连廊接口预留外轮廓线的基本原则,对于路幅较窄的支路,为保证其公共空间品质,在道路红线范围内采用无柱跨方式;对于建筑外轮廓线至用地红线段的空中步道,采取墩柱结构地下预埋处理,由土地开发单位统筹考虑,墩柱荷载按跨路空中步道不设墩柱的最不利情况进行预留(图5)。

图5 立体空间一体化链接布局示意图

Fig.5 Schematic diagram of three-dimensional spatial integration linkage layout

资料来源:笔者自绘

最后,在协调不同实施主体的连廊连通及落地方面,前海合作区规划建设管理部门要求在管控过程中协调配合建筑设计,同步开展宗地外连廊的空中步道设计工作,并严控参数及设计要点,保证后续工程的可实施性及落地性。在土地出让条件中,明确空中连廊接口预留位置与要求,通过对空中连廊的详细建筑设计,确定连廊的连接、功能流线、交通导向设计后,方核发“建筑施工许可证”。同时,前海合作区规划建设管理部门响应核增建筑面积奖励机制,根据深圳市核增建筑面积的规定,对于空中连廊系统,凡是满足相关设计条件(包括通道的净宽、净高等要求)的24小时免费向所有市民开放的城市公共通道,可增加核增建筑面积。为保障空中连廊的连续开放性,将立体步道的相关核增面积计算纳入设计环节。

04

结语

经过几十年的规划建设实践,空中连廊系统已成为有效解决人车分流,高效链接城市高密度中心区通勤生活和商业活动的城市第二基面,并且通过复合化利用,实现公共活动开敞空间及怡人景观环境展示的城市阳台功能。然而,由于涉及多地块、多建设主体、跨市政道路等复杂情况,在实施过程中,空中连廊系统往往存在断链、体验不佳、使用率不高等问题,究其原因,与缺乏系统性统筹规划和有力的监管机制等有关。本文通过梳理国内外空中连廊建设管理案例,结合前海合作区空中连廊规划建设管控实践,探讨城市空中连廊系统的管控策略,并引入“强制管控+弹性引导”相结合的空中连廊系统管控指标体系,为类似地区和城市的空中连廊系统建设管控机制创新提供思路和借鉴。

立即订阅

立即订阅