最新文章

空间生产视角下众创空间的发展逻辑与“锁定”应对——基于北京中关村创业大街的实证

2024-11-21摘要

众创空间是一种应对国家经济新常态的新型制度空间,近年来,众创空间同质与低效的趋势引起社会对仅依靠权力和资本锚定创新的反思。文章基于空间生产视角,以北京中关村创业大街为例,探究政府主导型众创空间生产过程中的结构失衡问题,及由此造成的“锁定”机制,提出社会逻辑下众创空间的转型思路,即重构社会型治理结构、扩展社会创新参与范围,以及搭建社会利益分配机制,以期顺应创新市场发展周期与城市更新需求,促进众创空间与创新型经济可持续发展。

作 者

孙书洋 南京大学建筑与城市规划学院硕士研究生

朱喜钢 南京大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师

操小晋 南华大学建筑与设计艺术学院讲师

01

研究背景

创新已成为全球经济格局重塑战略中的关键要素,由此引申的创新空间是我国当前驱动现代城市化的重要抓手。其中,众创空间是以实现社会创新功能为目标的空间载体,也是以市场化机制、专业化服务和资本化途径,构建低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台。2015年《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》(国办发〔2015〕9号)发布后,以大城市为首的创新活跃区紧锣密鼓地投入众创空间建设,截至2023年,国内注册数量已近万。

尽管如此,近年来,众创空间高退出率、高空置率、高同质化问题日益突出,越来越受到人们关注。一方面,疫情后国际经济与市场环境低迷,对创新活动造成的负面影响不可忽视;另一方面,众创空间的自组织模式与自适应能力是其成败的决定性因素,需对其发展阶段进行更细致的划分与研究。作为自上而下的政策响应型空间,众创空间承载的目标活动与战略任务不同于传统功能空间,以创业人群为核心的“关系转向”,使得创新主体扮演着更强的参与角色。因此,众创空间既是创新源寻求创新效用最大化、寻租成本最小化的最优解过程,也是将新兴代理人纳入中国城市治理的试验过程。在这种轻开发、重经营的思维模式下,众创空间表现出新兴经济业态和商业模式特征,在不同阶段,创新主体及其相互关系是揭示众创空间演化逻辑的重要方向。

目前,国内规划学者对该问题的研究大多集中于多主体的协同关系上,也有经济学者从利益相关者角度,构建众创空间中“确定型—预期型—潜在型利益相关者”的主体结构,但对利益关系作用于空间生产的相关研究较少,利益分配和空间治理的响应机制仍不明晰。对创新型利益平衡的考量不足,难免使得众创空间的参与主体陷入被动局面,导致“人”在驱动空间发展中的核心动力被削弱,进而使空间陷入困境。因此,亟须重点研究依靠权力和资本锚定众创空间的演化逻辑与结果,回答多元主体如何通过权力与资本介入众创空间的组织发展,以及该生产逻辑如何体现在空间结构中。

对此,本文立足空间生产视角,结合半结构化访谈资料,分析多元创新主体如何基于利益分配构成治理联盟并参与空间建设,探究由权力和资本逻辑失衡导致的空间失效,针对失效局面,提出更高效供给的创新空间策略,从规划视角提升众创空间的正外部性溢出与可持续性,以期推动众创空间动态演化组织理论研究的完善,为新经济下创新型空间的建设实践提供建议。

02

众创空间的生产逻辑与“锁定”危机

2.1 众创空间的生产过程

空间生产理论强调权力和资本力量对空间的开发、设计、使用和改造,关注社会阶级和特殊利益集团控制土地和建筑物空间的方式,及其对城市空间形态和结构的影响。“众创”理念催生了新的创新网络与创新空间,引起非传统、非等级、非清晰结构、非单一用途的空间形式嵌入现有的城市发展结构。笔者将从权力、资本和社会三个角度分析众创空间的生产过程。

2.1.1 权力关系

众创空间是政府主导型项目,在空间生产前期表现出典型的“增长联盟”特征。在开发期,政府联合规划部门明确空间区位、规模与定位,组织腾退土地与建筑空间,引入基础设施、遴选管理团队和孵化企业。之后,运营公司取代传统房地产商的角色,统一规划管理空间,并将使用权出租给孵化单位。其中,孵化器可将实体空间二级转租给创业企业,而创新服务企业以提供技术支持为主,相对于孵化器,其空间权力较弱,原则上不具备空间转租权。总之,众创运营公司与创新服务主体在空间生产的权力话语权被放大,形成政府主权与创新服务主体分权的共治结构,为远期众创空间使用中的形态变更与结构重组奠定基础政治权力和意识形态。

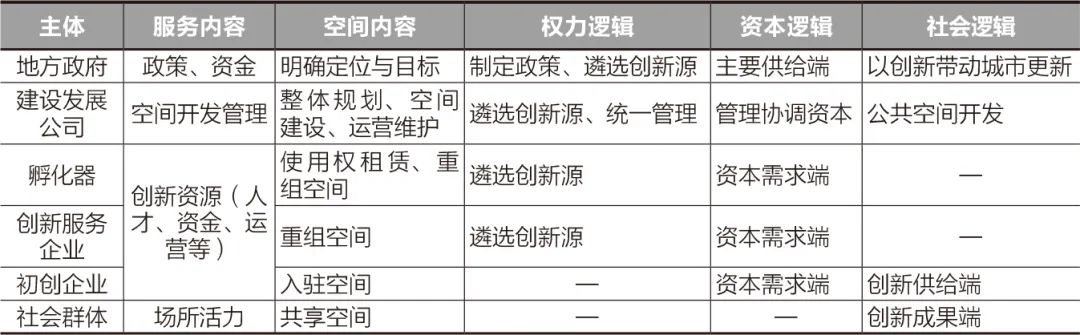

2.1.2 资本关系

资本是保障众创空间建设与运营可持续的关键要素,在生产过程中直接介入空间发展与演替。早期政府出资,靠“自我输血”补贴创业空间,以低价出租给创业服务主体;创业服务主体通过向创业者出售创业服务获得资金;创业者则以创新产品的市场化获取利润,再依靠利润资金投入房租、服务和产品更新,形成创新资本流动闭环。如表1所示,权力与资本逻辑支配着众创从决策到生产的全过程:在空间开发阶段,权力占据主导地位,而在管理、组织与运营阶段,资本逻辑的支配地位上升,形成众创空间自组织的前置条件。整体上看,众创空间生产关系的行为核心是集聚人才与资金,支撑空间创新能力极化。权力逻辑为明确众创空间的科学目标和发展路径开辟道路,确保大众型创新战略任务的实现,资本逻辑则保障建成与运营的可持续。

表1 众创空间生产主体与逻辑关系

Tab.1 The relationship between the production subject and logic of co-innovation space

资料来源:笔者自绘

2.1.3 社会关系

众创理念同时催生新的城市空间组织模式,产生新的社会空间、产业空间、公共空间。目前,我国城市更新呼吁创新驱动,以创新空间生产带动城市社会、经济、文化的综合发展。城市规划学科作为一项公共政策,致力于发现众创空间对社会空间的正面作用,提出从创新经济极化、创新设施共享和创新文化扩散三个方面推动创新型更新,规避单向权力或资本开发对公众利益的侵蚀。然而,社会空间在创新空间发展中承担的角色一直不明确,两者间的互动关系依然有待进一步探究。

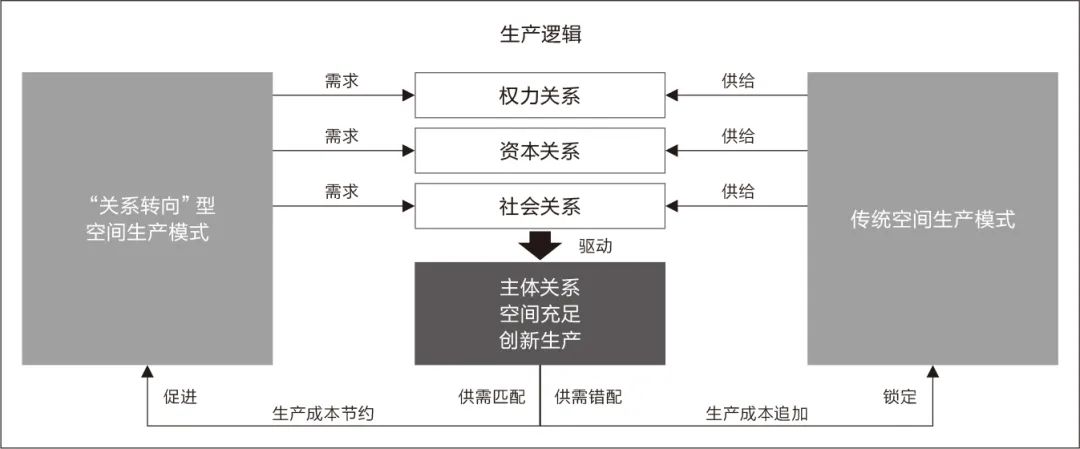

2.2 潜在的锁定危机

锁定效应最早是技术演变过程中产生的理论,指产业集群在其生命周期演进过程中产生的一种路径依赖现象,即由于新技术的采用具有效益递增机制,先发展的技术凭借先占优势实现自我增强,进而排挤竞争对手,对市场与用户形成锁定。对企业来说,锁定用户和市场有利于赚取利润;但从市场全局来看,锁定效应可能降低社会的创新活力,不利于创新经济发展。锁定效应出现的主要原因在于转换时的高昂成本,即沉没成本、机会成本和转换成本,三者共同决定锁定深度。目前,我国学者已关注创新空间潜在的锁定危机,指出长期缺乏可持续性发展将阻碍高科技创新。本文中,笔者将“锁定效应”中由成本上升引起的路径依赖原理延伸至空间重组领域,而非局限于经济学概念,探究新型创新空间生产路径需求与传统“增长主义”路径供给间的错配矛盾(图1),指出合理的生产逻辑应以最低的创新成本,构建可持续创新的生态系统;不合理的生产逻辑将提高创新成本,从而锁定创新进程。通过分析北京市某众创空间实例,笔者将验证以权力和资本为“发动机”的生产路径,是否存在追加生产成本、加剧主体关系不清和空间组织失效的问题,有针对性地提出规划对策。

图1 空间生产的锁定逻辑

Fig.1 Locking logic of space production

资料来源:笔者自绘

03

实证:北京中关村创业大街

3.1 中关村创业大街发展历程

北京中关村创业大街(简称“创业大街”)的前身是海淀图书城,空间转型期的低租金吸引了国内第一家创业主题咖啡馆——车库咖啡入驻,促成“淘金热”般的“车库效应”,创业人群蜂拥而至,使得政府关注到民间的创业力量。2013年3月,政府决定正式调整海淀图书城的业态。在政府与北京市优质教育资源和创业扶持企业的联合支持下,国内第一条以“互联网+”创新创业为主题的特色街区正式建成。

空间建成后,政府成为资本的核心输入方,通过宏观调控空间使用成本、拨款创业企业、拉拢创业服务资源等行为,不断推动创业大街的空间繁荣,创业企业迅速入驻参与孵化。此外,资本开发也促使空间“绅士化”形成,兼具社交与办公功能的现代空间迅速增多,环境质量的提升与创新场景的营造一度使创业大街成为“网红打卡地”,创新氛围与社会活力持续高涨。然而,疫情后迎来首轮创新冷静期,创业大街人流量急剧下降,有关“创业大街凉了”的话题一再登上热搜(图2)。经过实地调研与多方考察,创业大街主体面临巨大挑战。除了疫情等外在因素外,由权力和资本引起的创业空间衰败的内在原因亟须进一步探索。

图2 创业大街昔日与现状场景对比

Fig.2 Comparison between the past and the present scenes of Z-Innoway

资料来源:规划中国《纽约「硅巷」科创崛起的秘密》鲁世超(左),笔者自摄(右)

本文选取创业大街作为研究对象的依据有三方面:一是典型的自上而下的规划引导形成的众创空间,具有包括政府在内的多元创新参与主体;二是其发展阶段与国家创新经济动能转换时期同步,参与主体及各自参与的程度均具有代表性;三是有相当数量的初创企业参与,并且运营主体间的互动紧密,论文、新闻采访等资料较多,有利于全面掌握各方立场。

3.2 中关村创业大街的“锁定”困境

3.2.1 权力逻辑下的锁定效应

(1)权力失衡与创新源锁定

众创空间内多主体具有遴选创新源的权力,存在权力重叠问题,权力权重失衡可能导致对创新源的锁定。具体分为两种情况:一种是政府与建设公司的权力倾斜。具备政治权力的企业入驻,不利于社会创新活力的发挥。另一种是孵化单位的权力倾斜。原则上,该部分主体因持有优质的创业支持资源在创新活动中具最大话语权,但实际调研发现,孵化单位的遴选机制尚无针对创业能力的专业考核办法,遴选结果与社会创业投资的联系机制匮乏,完善的创业企业扶持机制不明确,具创业潜力的企业无法通过考核成绩取得实际支持,造成创新机会成本浪费。

与此同时,创业企业权力的扩大也为创新源遴选埋下潜在的“锁定”危机。成熟期的创业企业,依靠雄厚的经济实力与流量热度持续抢占优势空间,争夺创新流要素,甚至趁势发展为孵化器,通过转变权力主体身份垄断创新资源,锁定既有用户和对自身发展有利的配套性企业。

(2)权力时期与空间特征锁定

我国政府主导型众创空间普遍存在配套设施匮乏的问题,如人才公寓供给数量不足、交通不便、医疗设施缺乏等,个别地区创新空间甚至以巴士接驳来满足人才通勤需求。尽管在创新政策的推动下,也有内城将存量楼宇置换为创新空间功能的实践,但因内城土地价格较高,楼宇仅能通过裙房改造增设服务空间,由创新驱动的经济与社会效应辐射范围仍局限于楼宇内,对城区复兴的活力贡献较小。在随机访谈中,众多受访者表示,创业大街片区缺乏便利店等生活设施,影响区空间的便利度,阻碍众创空间远期融入城市发展进程。

此外,创业大街中还存在远期供给无法适应创新需求的隐患。诞生于互联网行业兴起阶段的中关村创业大街,吸引了大量以“互联网+”为创新源的小微企业入驻,其空间组织及功能与固定行业的空间需求关联度较大,空间留白较少,一旦市场经济出现周期波动,易呈现空间供不应求或完全空置两种极端局面,置换空间功能的巨大成本将加剧其陷入功能“锁定”的状态。

3.2.2 资本逻辑下的锁定效应

(1)资本追加与创新源锁定

地方政府委托中关村建设发展公司开发熟地,再将增值后的熟地在二级市场转租给孵化单位。由于级差地租和其他利润的加持对初创企业造成压力,政府不得不对出租价格进行宏观调控,在较长的周期内持续补贴建设公司、孵化单位和创业企业。初期,在政府与社会资金充足的背景下,创业热潮不断被推高,大批众创空间以固定模式“遍地开花”。但同时,不可持续的资金流动模式与不可预测的市场环境也加速了“退潮”速度。一旦受到外部因素的冲击,政府输入资金的速度与规模降低,匮乏的外部资本便使得创新创业活动难以为继。然而,此时企业普遍已投入大量的“沉没”成本,创业企业便陷入被动的“锁定”困境,仅有极少量实力雄厚的创新企业能依靠资金基础,继续支付入驻创新空间的费用。

总之,政府“输血式”建设众创空间,在吸引社会企业入驻的同时,也在动态生产过程中对其造成隐形挤压。为依托创新产品的市场化来实现“回血”,就必须在社会互动和市场供给上与非创新创业人群保持紧密联系。然而,目前该部分机制在众创空间的长期发展中尚不明确。

(2)资本逐利与空间特征锁定

众多孵化单位同步兴起于政策推动下的创业浪潮中,依靠政府补贴和租金维系运营,本质兼具“服务者”和“创业者”身份,具有提供服务与追求盈利的双重需求。因此,孵化企业通常会主动扩展经营业务以获得利益,具体表现为调整空间功能、改变空间组织模式。但众创空间目前普遍尚未制定服务企业自主变更空间功能与形态的相关规范,空间改造引起的无序化和碎片化,加剧了原本就高昂的转换成本。

例如,YF是创业大街内一家创新服务企业,为增加盈利额,YF自行变更局部空间功能,用作售卖咖啡与租赁办公用地。改造后的咖啡厅处于无证经营状态,办公用地也因权属不清而陷入“难收回、难转让”困境。无独有偶,自发变更空间业态或重组空间秩序的现象也发生在多家服务企业中,导致众创大街内商业空间规模饱和,盈利也变得愈发困难。在政府资金紧缩后,孵化单位无法循环资本,空间服务质量逐渐下降,空间环境整体衰落甚至倒闭。

3.2.3 社会逻辑匮乏与活力锁定

大多众创空间的规划与建设是将其作为单独的马赛克空间,与历史空间功能及外部社会空间的连续性较弱,缺乏对整体功能结构的全局性统筹,导致新型空间与传统用地功能及社会空间的断裂。同时,众创空间的再开发通常伴随“绅士化”进程,为迎合创意阶层人群,业态类型与空间形态向中产化、高端化、精致化转型,而“绅士化”的空间业态在资本导向下又逐步加深与外界社会空间的隔离。

中关村片区的前身是电子售卖区,而创业大街的前身是图书城,两种文化在今天的创业大街已难寻踪迹,推土重建的创新型空间很难保障发展的长期繁荣与社会活力的注入。在访谈中,大量北漂族表示,中关村改建为创新空间后,归属感缺失,导致创意阶层与市民间形成明显的社会与心理隔离,阻碍了众创空间内良好的社会环境建构,使空间活力陷入锁定。此外,创业大街中的商业化问题也加剧了社会隔离,使空间日益景点化、“网红化”。

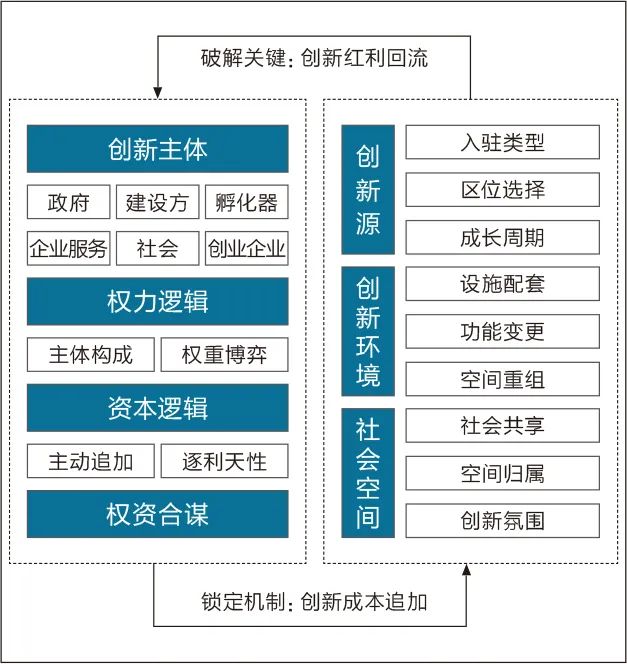

综上所述,权力和资本逻辑与众创空间的相互关系如图3所示。权力和资本通过不断追加机会成本、转换成本和“沉没”成本,锁定众创空间的创新源与创新环境,以及其外部的社会空间。破解锁定困境的关键是保证创新红利的回流。该过程需要将创新行为进一步向社会端延伸,探索社会空间与众创空间的耦合机制。

图3 众创空间的锁定机制

Fig.3 The locking mechanism of co-innovation space

资料来源:笔者自绘

04

破解锁定困境的规划建议

4.1 社会逻辑下治理结构重塑

为规避权力逻辑困境,亟须将治理结构向社会维度延伸,实现公众赋权。转变由政府到企业、层级传递的线性创新思维,形成以创业企业为核心,以政府、市场与社会三方协调为目标的治理结构。建立主体间双向反馈通道,以创业企业需求为核心,提供分级、分类的创新服务,以公平和效率为治理目标,规范创新路径。

在创新模式中,细化创新导向下的治理结构,对于与高校社会主体衔接密切的空间,可设为校社结合型,制定“政府—创业企业—高校教研主体—学生”共商、共建的治理结构;对于与孵化主体结合较紧密的空间,则可设为垂直孵化型,使孵化器与创新企业的权责均衡并行;对于全链条创新生产型的空间,则按照不同主体在创新环节中扮演的角色,放大社会公众在生产决策中的话语权,为其预留加入创新创业的弹性空间。每种模式中,主体权责各有侧重,为创业企业提供个性化的创新支持服务,变更主体权力层级,使反应性创新过渡为经营性创新。

在治理范围上,从创新生产端向全域创新倾斜,重点打通社会主体参与创新的壁垒,将社会逻辑内置于创新全过程。以长期利益协调为目标,扩大全民参与社会创新的范围,明确社会主体参与创新的差异诉求(图4)。

图4 治理结构重塑策略

Fig.4 Strategies for reshaping governance structure

资料来源:笔者自绘

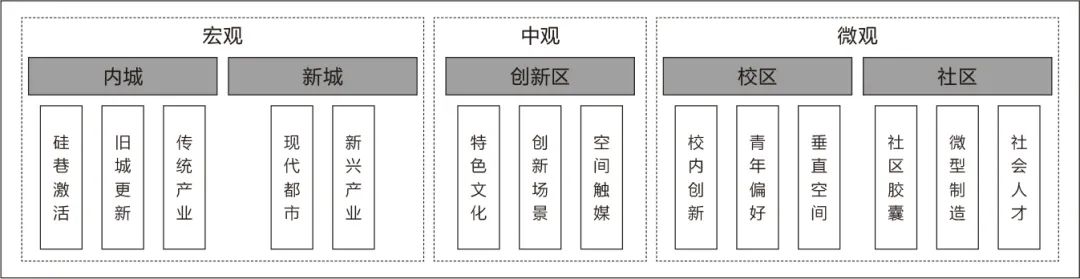

4.2 空间融合下的创新社会营建

创新区建设与城市更新的关系在存量空间规划时代正变得日益紧密,推动了城市更新型创新区的规划实践。众创空间的社会氛围体现在硬件配套与软件支持两方面。首先补齐创新空间的外部硬件短板;其次,针对创新产业类型营造差异化的创新氛围,组织空间规模、尺度与形态框架(图5)。

图5 多级创新场所营建

Fig.5 Construction of multi-level innovation places

资料来源:笔者自绘

宏观层面的创新发展策略聚焦于以传统产业升级带动旧城更新,结合城市定位与发展目标确定传统产业的现代化转型方向,在市区范围内制定植入硅巷的空间方案,以线带面,通过硅巷空间激活与旧城相融合的现代都市场景。同时,在新城重点扶持科技型企业,以实验研发空间为主导完善创新空间单元的设施配置,提升外来人口与流动型创意人群的空间归属感。中观尺度上,以特色文化区为抓手,融入创新要素,以创新场景激发空间活力,带动创新型空间触媒,拓展城市中的创新型经济辐射范围。微观尺度上,校区层面刻画青年人群画像,整合校区与众创空间;社区层面将创新胶囊嵌入社区组团,为创意阶层营造高知识密度的高科技制造微型场所,将社会创新氛围植入存量社区,扶持创意新兴产业和人才。

4.3 利益均衡下运营机制搭建

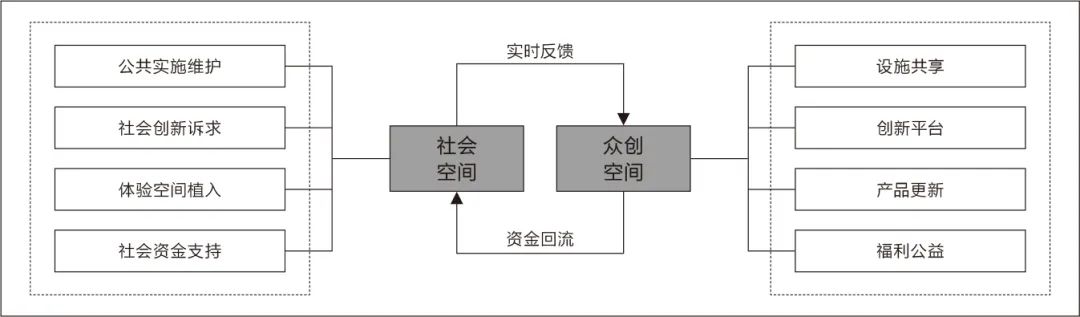

合理的利益分配与治理机制既是众创空间可持续发展的动力源泉,也是众创空间高质量可持续发展的重要保障,实现众创空间与社会空间的信息与资金有序循环是破解锁定困境的关键(图6)。

图6 空间权责分配机制

Fig.6 Spatial rights and responsibilities distribution mechanism

资料来源:笔者自绘

信息互馈中,在虚拟层面,建立包含创意阶层、社会人员和创服管理三方主体在内的平台,提高信息流动效率,使创新产品需求信息在政府、创意阶层和市民间有效流通,实时匹配创新供给与市场需求。通过信息共享实时了解空间变更动态,减少重复建设造成的浪费。在实体层面,植入体验空间,如上海摩客空间作为首家购物中心联合办公空间,以商业功能组合创新办公与营销推广,提升创新产品在社会端的认知广度和体验深度,为众创空间的产品流动提供新思路;在资金循环中,制定福利标准,提升众创空间对社会空间的利益反哺,促进空间公平,提升社会包容性。建立利益分配机制,针对人流量过大、使用频率过高的单元主体,加收设施维护费用,既能避免公地悲剧,又能为保障空间的可持续性提供资金支持。

05

结语

本文从空间生产视角,结合北京中关村创业大街实证案例,定性分析众创空间在权力与资本驱动下的生成条件,以及生产逻辑下面临的发展困境。研究发现,缺乏向社会维度的延伸是创新导向型空间生产陷入“锁定”困境的重要原因。在权力逻辑中,自上而下的战略锚定,造成创新源的同质锁定;资本逐利的天性,导致空间碎片化与无序化,加剧变更的困难。基于此,本文从完善社会逻辑角度提出规划对策建议,以期打破众创空间活力被抑制的局面,推动社会维度正外部性溢出。

因发展初衷存在差异,不同类型众创空间的参与主体结构可能存在较大不同。未来研究可增加其他类型空间生产特征的对比,从“创新—社会”交互角度,探索“关系转向型”空间的生产需求,规避单一权力与资本逻辑对空间类型、规模、秩序带来的负面影响,推动众创空间成长为带动区域经济、社会、文化全面综合发展的新增长极。

立即订阅

立即订阅