最新文章

成都近郊乡村振兴路径探索——以天府农业博览园为例

2024-09-20摘要

党的十九大以来,乡村振兴上升为国家战略。由于我国乡村地区具有地大面广的特征,不同地域文化、发展阶段、资源禀赋的地区实现乡村振兴的路径具有显著差异。文章选取位于成都市近郊的“天府农业博览园”作为典型研究样本,将其置于成都市推进乡村振兴的历史进程中进行考量,客观评估其现状发展基础和优势,系统梳理新时期公园城市乡村表达背景下乡村振兴的创新举措,评估其发展的特殊性与普适性经验,试图为全国类似地区的乡村发展提供参考。

作 者

蒋治国 四川省建筑设计研究院有限公司建筑规划三所设计总监,高级工程师

蒲 适 四川省建筑设计研究院有限公司建筑规划三所主创规划师,工程师

王 骁 四川省建筑设计研究院有限公司建筑规划三所主创规划师,工程师

何 旻 四川省建筑设计研究院有限公司建筑规划三所所长,教授级高级工程师

党的十九大首次提出实施“乡村振兴”战略。此后,国内学者普遍认为乡村振兴战略体现了我国城乡关系调整的公共政策导向。乡村现代化、城乡均衡化、城乡融合发展是未来的主要方向。在此背景下,全国各地陆续涌现出乡村振兴的新模式,典型代表如资本主导型模式、精英主导型模式等。他们塑造了各具特色的乡村发展路径,是中国乡村振兴战略谱系中的典型实践探索。

成都平原素有“天府粮仓”的美誉,其推进乡村振兴的路径大致分为三个阶段。第一阶段1978—2002年,以实施包产到户和村(社)工业化为主要特征,更多体现乡村主体“自下而上”的主动探索。第二阶段2003—2016年,以建设社会主义新农村为抓手,以政府为主导,加快推进确权颁证与农村“三块地”改革,推动土地集中、建设用地增减挂钩与集体经营性建设用地入市,为全面实施乡村振兴战略提供产权、制度、土地等要素保障。该时期,乡村宅基地的价值随着“房东经济”的兴起而被发掘出来。第三阶段2017年至今,立足以往工作基础,响应生态文明建设要求,以公园城市乡村表达为总抓手,构建“1648”体系框架,系统探索超大城市近郊乡村振兴实施路径。

01

成都市乡村发展历程回顾

1.1 第一阶段1978—2002年:实施包产到户与村(社)工业化

随着“包产到户”制度的颁布,至1985年底,成都市大部分地区已基本实施大包干责任制,村民生产积极性提高,农产品产量开始稳步增长。为追求农村社区就业和福利的最大化,各地区陆续通过兴办乡镇企业的方式,为村庄发展积累原始资本,并对上规模的企业实行承包制管理,村民开始拥有除务农收入以外的其他收入。20世纪90年代后期,随着外部宏观环境的恶化,乡镇企业生产经营逐步出现困难,“企业改制”成为这一阶段的关键词,先是向股份合作企业转变,后期逐步向租赁制转型。

1.2 第二阶段2003—2016年:建设社会主义新农村

该时期,成都市乡村发展真正进入快车道,主要工作集中在四个方面。一是实施“三个集中”。稳步推进农用地向龙头企业、农村新型集体经济组织和种粮大户集中,实施规模化经营,促进农业结构转型升级。推动工业向集中发展区聚集,以工业化带动城镇和第三产业发展,创造转移农民的条件。推动农民向集中居住区聚集,改善农民居住环境,为土地规模化经营奠定基础。二是实施建设用地增减挂钩。集体建设用地包含宅基地、公益性公共设施用地和集体经营性建设用地,增减挂钩重点针对农村宅基地,通过开展“拆院并院”,建设“小组微生”农村新型社区,加速宅基地整理,促进土地价值实现。三是加快推进确权颁证工作。以建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的农村产权制度,推动城乡生产要素自由流动为目标,开展农村集体土地所有权、农村宅基地使用权、土地承包经营权、林权和房屋所有权的确权登记颁证工作。四是农村土地实行“三权分置”,重点推动集体经营性建设用地入市,实现农村资产资本化。2015年9月,郫都区战旗村约8966.67m2土地顺利挂牌交易,标志着集体经营性建设用地入市改革试点进入实质性实施阶段。

1.3 第三阶段2017年至今:探索公园城市的乡村表达

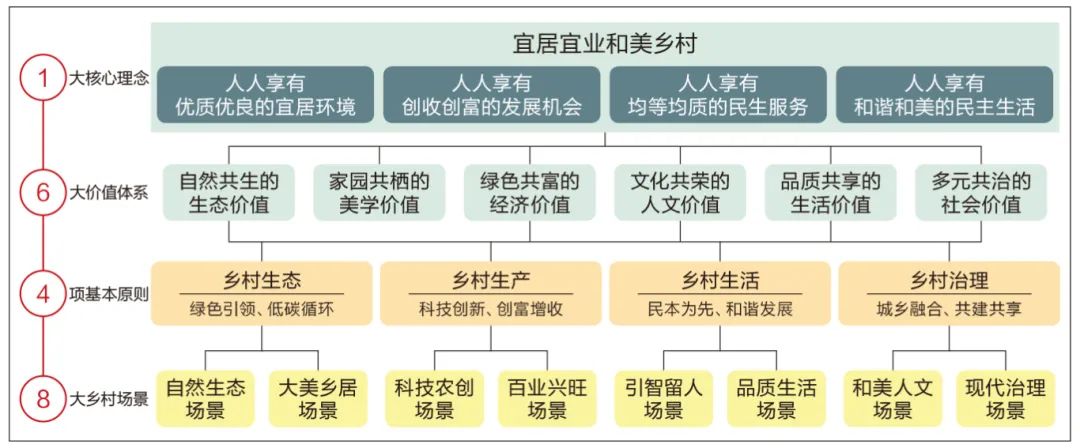

随着公园城市理念全面推广和《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区总体方案》(2022)印发实施,成都市有待在全国率先推动城乡发展方式、营城路径等多方位变革,全面探索城市化发展地区与乡村郊野地带等不同空间的公园城市表达方法。成都市提出通过探索“公园城市乡村表达”,推动实现乡村振兴,重点工作聚焦建设“宜居宜业和美乡村”核心理念,凝练乡村“自然共生的生态价值、家园共栖的美学价值”等六大价值内涵,全面统筹乡村生态、生产、生活、治理四项建设工作,以场景营造为重点,化虚为实,重构乡村“自然生态、大美乡居、和美人文”等八大场景(图1)。通过以上措施,形象化、具体化地演绎乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针,将乡村振兴与公园城市建设有机融合。

图1 成都市公园城市乡村表达内涵体系

Fig.1 The connotation system of park city and rural expression

资料来源:笔者根据相关政策文件精神整理绘制

02

天府农博园实施乡村振兴的

基础条件

天府农博园的发展深植于成都市乡村发展的历史进程中,在前两轮乡村发展实践中奠定了较为扎实的基础,是新时期成都市公园城市建设背景下推动公园城市乡村表达的一个典型样本,其发展具备三个特征。

2.1 重大项目落户、转型提档迫切

2017年3月8日,习近平总书记在参加十二届全国人大五次会议四川代表团审议时,就农业供给侧结构性改革、脱贫攻坚等提出要求:“四川农业大省这块金字招牌不能丢,要带头做好农业供给侧结构性改革这篇大文章,推进由农业大省向农业强省跨越。”同年,四川省委、省政府决定建设天府农博园,转型四川农博会(四川省三大国家级展会之一)办会理念,打造永不落幕的田园农博会,传承天府农耕文明,展示“三农”发展成果,探索农业、农村改革路径。新津区兴义镇被选为四川农博会的永久会址所在地。至此,办好农博会、建好农博园、系统化探索成都市特色乡村振兴与城乡融合发展路径被正式提上日程。

2.2 历史进程悠久、发展基础初具

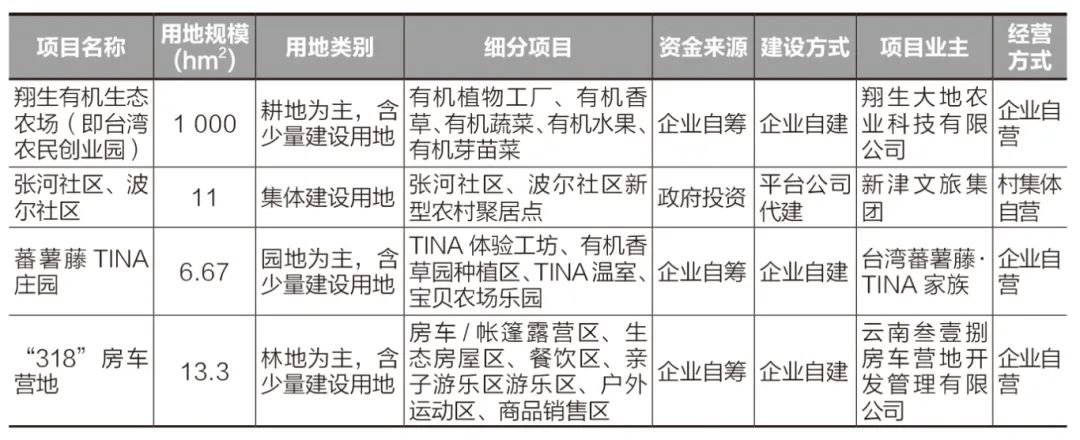

自2003年起,天府农博园内的乡镇,在成都市“统筹城乡经济社会发展、推进城乡一体化”的战略背景下,逐步进入发展快车道。以兴义镇为例,2006年,经农业农村部、国务院台湾事务办公室批准,设立中国台湾农民创业园,启动建设翔生有机生态农场,初步具备一定吸引力。2008年启动张河社区、波尔社区等农村新型社区建设项目,初步实现农民集中居住与农地规模化经营。2012年之后,成都市陆续建设蕃薯藤TINA庄园、“318”房车营地等项目,乡村旅游业发展逐步起势(表1)。但该阶段总体上仍以市场主体自发选址建设为主,项目多呈散点状集聚,产业类型较为单一,缺乏整体布局和政府的系统引导。

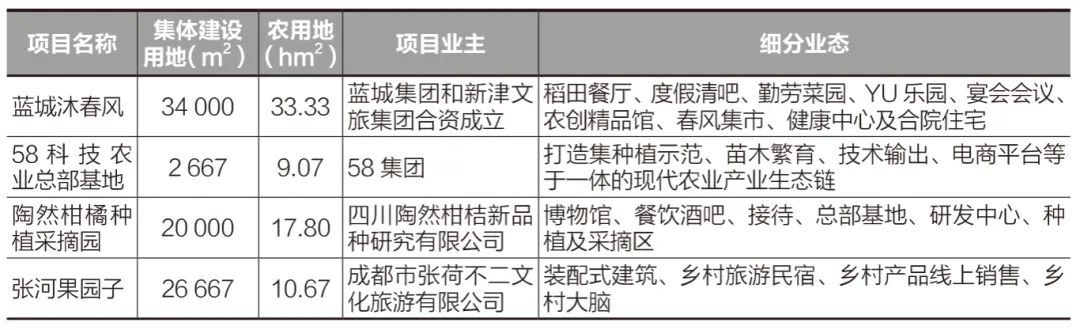

表1 天府农博园现有农业产业化项目名录表

Tab.1 List of existing agricultural industrialization projects in Tianfu Agricultural Expo Park

资料来源:笔者自绘

2.3 资源本底优越、区位优势突出

天府农博园地处成都平原腹心,是成都平原崇大精华灌区的重要组成部分。园区内土地平坦,农业灌溉体系完善,具有优越的资源本底。园区总面积129km2(含兴义、宝墩、安西三个乡镇),核心区位于兴义镇,面积约2.5km2。园区距离成都市中心城区约1小时车程,距双流机场仅30分钟车程,园区内有成都市第二绕城高速、成新蒲快速路通过,并在核心区周边设置高速出入口,现已开通轨道交通10号线。园区范围内设置两个地铁站,远景预留多条轨道线途经园区(图2),便捷的交通条件为园区发展奠定坚实基础。

图2 天府农博园在成都市的区位(左)、天府农博园交通条件(右)(审图号:成S[2019]006号)

Fig.2 Location of Tianfu Agricultural Expo Park in Chengdu (left) and transportation conditions of Tianfu Agricultural Expo Park (right)

资料来源:笔者自绘

03

公园城市乡村表达背景下

天府农博园乡村振兴路径探索

3.1 乡村生态:努力构建“自然生态、大美乡居”新场景

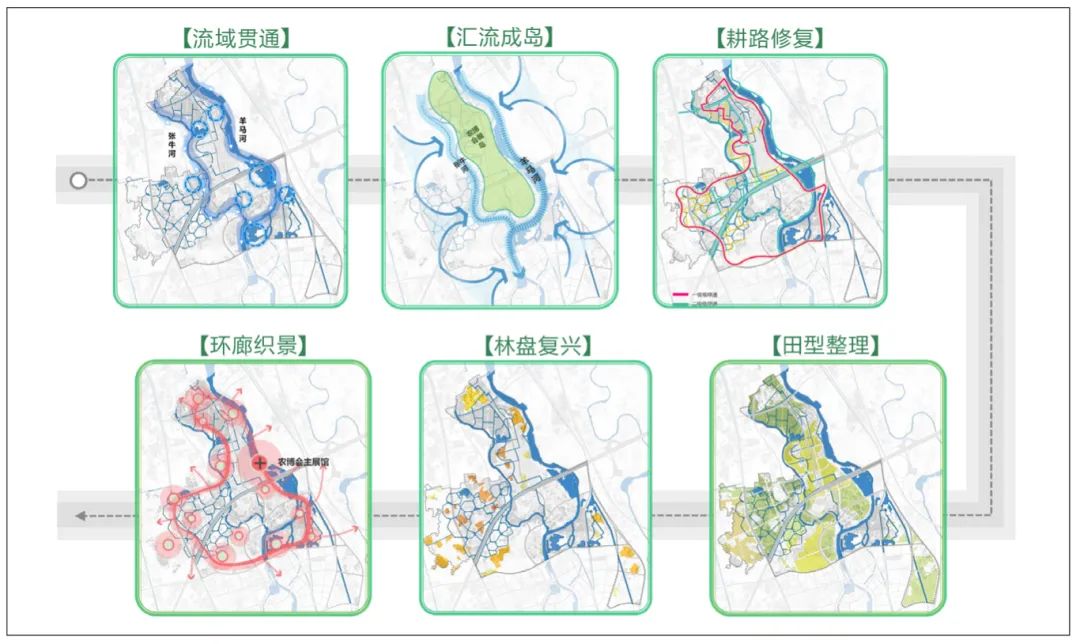

一是开展乡村环境综合整治。社会主义新农村建设阶段的乡村建设通常只重视农村新型社区风貌塑造与配套基础设施建设,忽视乡村整体生态修复和田园风光再造。鉴于以上痛点,天府农博园在全域范围内优先启动河道生态修复、面源污染治理、原乡植被保育等工程,有计划地开展地力提升、田型整理、土地复垦等综合整治项目,夯实水、田、林交织的自然肌理,构建乡村发展的生态底盘。针对核心区,进一步通过流域贯通、汇流成岛、环廊织景等手法(图3),努力塑造景观化、景区化、可进入、可参与的乡村公园社区,集中彰显自然生态新场景。

图3 天府农博园塑造“大美田园”的重点策略

Fig.3 Key strategies for Tianfu Agricultural Expo Park to shape a beautiful countryside

资料来源:笔者自绘

二是实施全域、全要素精细化管控。社会主义新农村建设阶段的乡村建设往往忽视乡村整体风貌形态管控。为有效指导新时期开发建设,天府农博园参考城市地区控制性详细规划的深度,制定乡村地区管控导则,努力营造“大美乡居”新场景。以重点项目区为单元,针对单元内的集体建设用地,参考修建性详细规划,深度制定项目的设计平面与导则,保障规划意图的精准传导与落地,将建筑高度、建筑密度、容积率等要求纳入土地出让条款。针对单元内的农用地,重点就土壤改良、种植类型、农业设施等要素开展控制引导。针对乡村公共区域,同步编制景观风貌导则,重点制定干渠、支渠、毛渠、景观水体差异化提升指引,以及“田坎—田间道—绿道—村组道路”四级道路风貌设计指引。通过以上措施,天府农博园管控类型逐步从建设空间拓展到全域空间,乡村空间管控逐步实现全域覆盖。

三是启动“设计点亮乡村营造”计划。社会主义新农村建设阶段的乡村建设多以项目的功能性为主导,忽略对乡村美学价值的演绎,导致乡村地区缺乏引流产品,难以吸引城市人群进入乡村生活、消费。新时期逐步启动“设计点亮乡村”计划,在导则引导下,选取重点地块,以政府作为投资主体,建设网红地标,快速吸引人气。以农博主展馆为例,邀请建筑名师进行方案创作,将传统建筑空间打散,置于田间地头,同步建设创新型林盘展区,开发室外展场。主展馆采用与田园景观互相渗透的“指状”布局方式,融入乡村环境。建筑采用前展后街布局模式,促进多种功能穿插融合,实现展览后空间灵活可变、功能互换,建筑造型设计提取丰收时节稻浪翻涌的建筑形态和色彩,通过形态的集中塑造,促使乡村地区成为都市近郊旅游目的地。

3.2 乡村生产:努力构建“科技农创、百业兴旺”新场景

一是搭建“农博+”产业生态圈。社会主义新农村建设阶段的乡村产业发展多聚焦农业规模化经营,政府往往对农业附加值提升与乡村新经济、新业态植入的关注不足。新时期,依托既有基础,在严守粮食安全底线的前提下,天府农博园以农业规模化种植为基础,搭建与中国农业大学、四川省农业科学院的校地合作关系,优先推动传统农业向科技农业转型升级,重点提升农业种业水平,改种高附加值农作物,提高农业设施装备技术水平,努力构建乡村“科技农创”新场景。同时,顺应发展趋势,遴选“农业+食尚”“农业+文旅”两条产业链,集中发力。“农业+食尚”产业链重点瞄准食品的个性化、品质化、轻食化发展方向,形成“田间—车间—舌尖”的绿色食品全产业链;“农业+文旅”产业链重点支持农、商、文、旅、体、科教融合项目转型升级,构建三次产业融合发展的产业生态。通过成立工作专班,政府主动作为,明确产业发展细分领域,实现乡村产业提档升级。

二是制订精准化的产业孵化策略。相较于社会主义新农村建设阶段,新时期的乡村产业发展更加关注精准化的招商引资和有针对性地投放产业扶持政策。天府农博园通过招引头部型企业(拜访农业科技总部、智慧农业等龙头企业)、培育成长型项目(支持农旅融合项目转型升级,延伸产业链条,构建融合农、文、旅,贯通产、加、销的产业生态,帮助在地企业通过模式、技术、方案等输出,“走出去”拓展市场)、发动主治型主体(建立联农、带农利益链接机制,积极引导集体股份经济合作社、专业合作社、家庭农场、种养大户等新型生产经营主体全链条参与新乡村产业发展),做实“农业+文旅”新赛道。通过传统领域催生(引导传统食品企业瞄准未来方向,通过创造赛道、“颠覆”赛道、重构赛道,增强企业竞争优势)、优势领域培育(支持优势特色食品企业通过技术创新、模式变革、产品迭代,重塑消费场域、流通效率,拉长、拓宽产品赛道体系)、服务领域引进(聚焦产业上、下游相关环节,引进一批包装印务、冷链运输、交易展销及技术经理人等生产性服务业团队,打通产业链“堵点”),做实“农业+食尚”产业链条,推动乡村产业项目加速集聚。

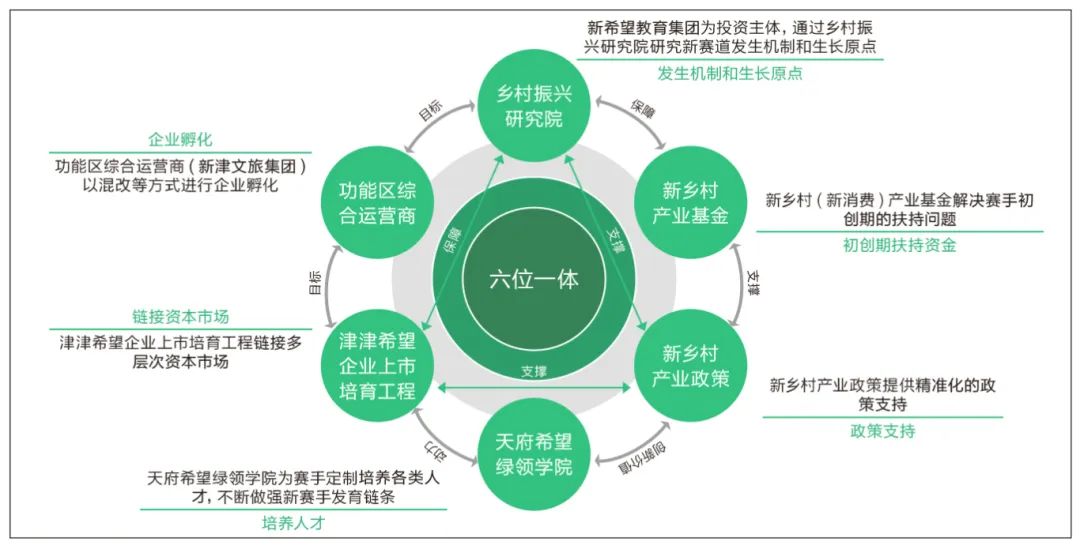

三是提升要素服务的广度与深度。新时期,乡村产业发展恰逢数字经济转化的窗口期,天府农博园重点打造“六位一体”服务闭环,支持在地企业发展,同步实施产业链数字化转型(图4)。成立乡村振兴研究院,捕捉产业趋势。利用新津文旅集团平台资源进行在地企业的孵化工作;成立“乡村振兴产业基金”作为在地企业的扶持资金;通过“企业培育工程”链接资本市场;由中国农业科学院、新希望集团和区政府三方共同创办“四川绿领乡村振兴培训学院”,定制培养各类人才,制定新乡村产业政策。同步搭建“数字农博”综合服务平台,推进与数字化头部企业的合作,组建城乡大脑产业技术联盟,打造集展览、直播、交易于一体的“云农博”平台,构建数字化供应链体系,打开城乡链接新局面。

图4 天府农博园“六位一体”产业服务闭环

Fig.4 Tianfu Agricultural Expo Park's "six in one" industrial service closed loop

资料来源:笔者自绘

通过实施产业“建圈强链”行动,截至2021年底,天府农博园共落户城乡大脑、中国农业科学院立体农场、“58科技农业”等产业化项目35个,累计投资额76.5亿元。成都市2024年世界园艺博览会分会场、省智慧农业5G产业联盟、新乡村产业峰会等全球及全国性多项大型会议活动相继落户天府农博园。

3.3 乡村生活:努力构建“引智留人、品质生活”新场景

一是努力构建新乡村命运共同体。管理机制变革是推动实现乡村振兴的重要保障。新时期,天府农博园通过强化基层党建,推广以村党组织为领导核心、党群议事会为议事主体、村民委员会为执行主体、村务监督委员会为监督主体的治理模式。依托村民会议、村民代表会议、村民议事会及村组等各种群众组织,形成“民事民议、民事民办、民事民管”的多层次基层协商格局。同时,积极优化镇村便民、便企服务,将区级202项审批服务事项下沉镇街、53项服务事项下沉村社、43项便民事项下沉农村新型社区办理,解决服务半径和办事方便问题。通过系统化的体制机制变革,以及提供配套的扶持政策,大力吸引非遗传承人、乡创青年、独立艺术家等进入乡村,同时吸引乡村青年留在乡村,努力营造“引智留人”新场景。

二是创新开发建设方式,营造“品质生活”新场景。自2015年以来,成都市集体经营性建设用地入市的体制机制障碍基本已被破除,但依然存在传统企业进入乡村后更多关注乡村集体经营性建设用地开发及价值变现而忽视农用地盘活的问题,从而导致乡村建设的城市化倾向明显。

为避免产生以上问题,天府农博园将建设用地和农用地整体视为乡村品质生活营造不可或缺的要素,建立建设用地与农用地“捆绑”出让机制,倒逼企业转变发展思路(表2)。例如,在蓝城沐春风项目中(图5),集体建设用地与农用地按1:10的比例进行“捆绑”出让。项目主体由蓝城集团和新津文旅集团合资成立,其中,蓝城集团占比51%,新津文旅占比49%。蓝城集团负责项目开发建设、产业打造、持续运营等,新津文旅负责土地资源整合,协调村集体和村民的合作诉求,并保证长期的利益兑现。由于大量的农用地进入项目区,开发企业不得不思考如何盘活农地资产。项目最终定位打造一站式田园度假村落,涵盖食、游、聚、宿、购、养六大自持型闭环功能产品,兼顾集体建设用地变现和农用地盘活,提升乡村场景的体验感。

表2 天府农博园集体建设用地与农用地“捆绑”出让方式名录表

Tab.2 List of bundled transfer methods for collective construction land and agricultural land in Tianfu Agricultural Expo Park

资料来源:笔者自绘

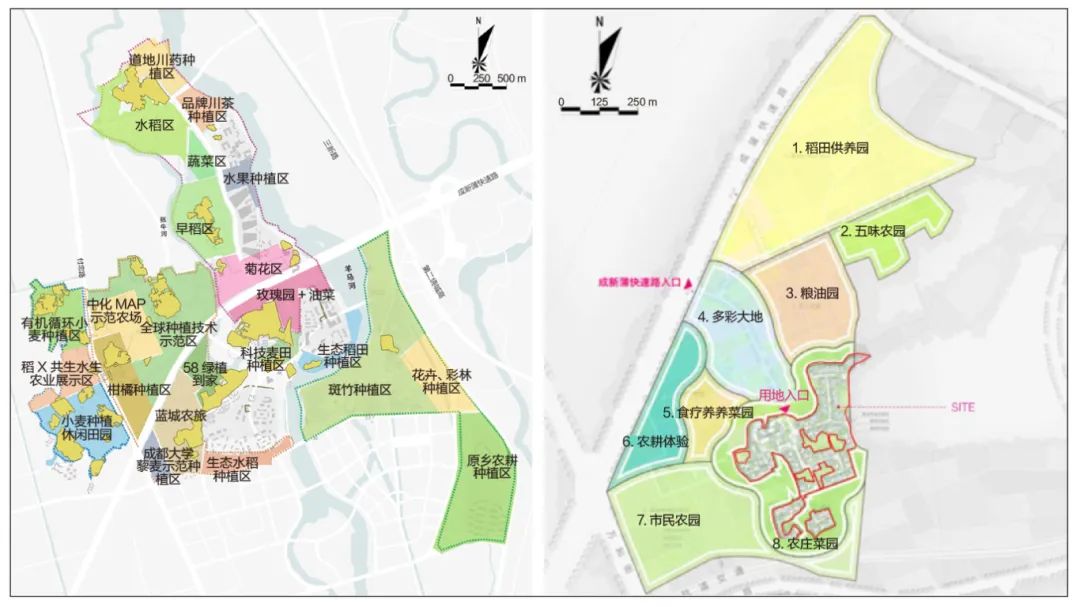

图5 天府农博园核心区用地“捆绑”出让单元划分(左)、蓝城沐春风项目区用地范围(右)

Fig.5 Division of land bundle transfer units in the core of Tianfu Agricultural Expo Park (left) and land use scope in the Lancheng Muchunfeng project area (right)

资料来源:笔者自绘

3.4 乡村治理:努力构建“现代治理、和美人文”新场景

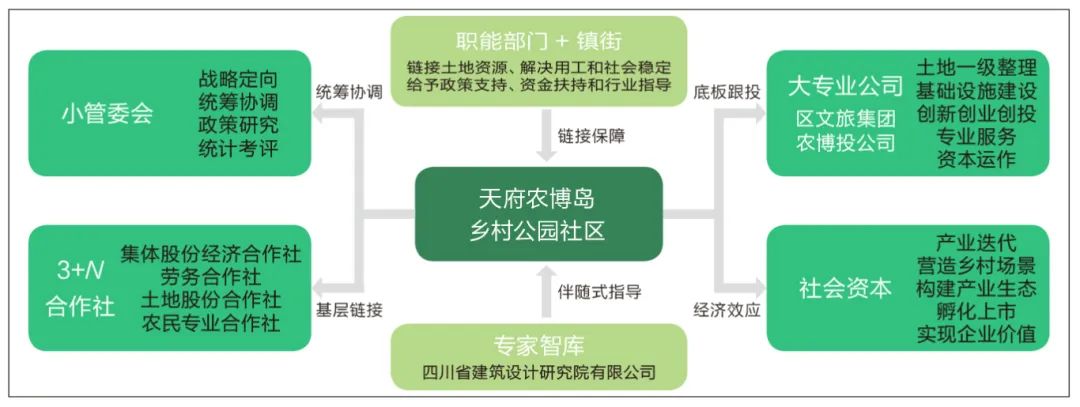

一是构建“小管委会+大专业公司+社会资本+合作社”的市场化运营架构。乡村振兴难免涉及多元利益主体,包括政府、村委会、 村民、社会资本等,怎样兼顾各方诉求,平衡好多方利益,做到共赢,是乡村振兴实践中的焦点问题。社会主义新农村建设阶段的乡村组织架构,多为“县(区)—镇(乡)—村(社)”三级垂直管理结构。在该架构下,镇(乡)级政府往往缺乏财政实力和人才储备,导致招商引资与项目落地难;县(区)级部门多头管理,导致统筹协调难,建设难以形成合力;村(社)“两委”往往缺乏实际权力,对集体经济组织的培育不足,基层民主流于形式,农民缺乏主体地位。面对乡村社会的新矛盾和乡村治理面临的新挑战,天府农博园启动治理架构变革。

具体方式是由区委、区政府主要领导牵头,搭建天府农博园管委会,旗下设立综合服务部、规划建设部、新乡村发展部、投资促进部、会展博览部、社会事务部等七个部门,分别对乡村地区的规划建设、社会事物、招商引资等进行统筹谋划,实现归口管理,强化管委会的综合协调职能。通过“大专业公司”,开展土地整理、企业混改、片区开发运营,把乡村组织起来,逐步将乡村建设和发展的主体地位让渡给社会资本与合作社(图6)。通过管理机构变革,链接城市资源要素,解决原来乡村产业供需分散、主体弱小、企业投资难以落地等问题,为推动头部资源到乡村进行战略性布局创造条件。

图6 天府农博园组织架构图

Fig.6 Organizational structure of Tianfu Agricultural Expo Park

资料来源:笔者自绘

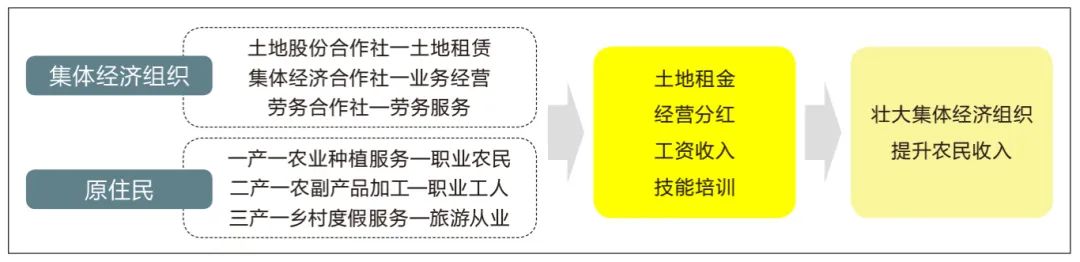

二是搭建多元利益链接平台。乡村振兴的最终目标是实现农民共同富裕。天府农博园主要通过强化集体企业、合作社的经营主体职能,搭建“村集体+国有公司+社会资本”利益链接机制,促进在地农户和村集体经济组织增收。园区现阶段共培育家庭农场270户、合作社180个,针对集体经济组织和原住民,匹配两个层次、多种方式的利益链接机制(图7),初步实现核心区本地居民综合年收入增加3万~5万元。

图7 天府农博园多元利益链接机制图

Fig.7 Diagram of the diversified interest linkage mechanism of Tianfu Agricultural Expo Park

资料来源:笔者自绘

以地处天府农博园核心区的张河社区为例,通过引入民宿线上导流平台(途家)、旅游特产分享电商平台(途礼)、装配式建筑供应商(途远),以及线下酒店管理运营商(斯维登),将26667m2闲置集体建设用地和106667m2农用地作价入股(占股20%),新津文旅集团以现金入股,途家、途礼、途远、斯维登等企业以轻资产运营,通过品牌、渠道和管理入股,成立成都市张河不二文化旅游有限公司,投资建设共享农庄。村集体开展以“保底+分红”方式分享经营收益,村集体保底收益31.5万元/年。此外,项目带动当地部分村民改造闲置农房,参与民宿运营,年增收5万余元,实现小农户和村集体共创共赢。

04

结语与展望

本文系统总结天府农博园在“公园城市乡村表达”背景下实施乡村振兴战略的具体操作路径。该样本具有一定特殊性:一是受重大项目催化的影响,拥有较好的省、市级专项资金政策扶持;二是基于成都市乡村建设前两个阶段的成效,发展的基础条件更加优越;三是位于超大城市近郊,发展动力更加充足。以上特点决定了该样本不能简单地套用到我国广大的一般性乡村地区。各地在推进乡村振兴方面,需采取差异化的引导措施,有重点、有针对性地谋划不同类别、不同地域乡村的发展路径和管控措施。

但是,针对具备类似区位条件的乡村,天府农博园的相关经验做法具有一定的借鉴意义。例如,生态文明视角下,通过乡村环境综合整治和环境要素精细化管控,搭建好发展底盘;重现乡村生态价值、美学价值,推动乡村资源创新转化;通过管理架构、体制机制变革,激发乡村发展内生活力;充分重视政府的引导作用,通过有为政府和有效市场的双方发力,系统孵化新乡村产业集群;通过开发模式创新、利益链接机制的再设计等,实现乡村空间发展的相对均衡性与开发利益在不同经济组织之间的再分配。乡村振兴不是一蹴而就的,而是一项长期性、系统性工程,结合不同地域特色,开发适合中国国情的乡村振兴系统理论和方法,仍有待学者们进一步探索。

立即订阅

立即订阅