最新文章

山地培育型都市圈的发展特征解析与规划策略——以遵义都市圈为例

2024-09-12摘要

随着我国城镇化的迅速推进,都市圈建设成为实现区域最佳配置、城市高质量发展的重要支撑。但目前相关研究多聚焦平原地区发展较为成熟的都市圈,对受到自然地形、资源基础等方面限制,发展相对滞后,仍处于培育阶段的山地都市圈的规划理论研究和实践较为缺乏。文章通过分析都市圈的发展规律,归纳山地对都市圈发展的影响,总结其在空间限制、经济特征及发展阶段三个方面面临的主要挑战,通过分析遵义都市圈的发展特征,提出有针对性的发展策略,以期对我国山地培育型都市圈的发展提供经验借鉴。

作 者

王立颖 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司都市建筑设计院副总工,高级工程师

张梦怡 上海同济城市规划设计研究院有限公司城市设计研究院主创规划师,工程师

蔡 靓 上海同济城市规划设计研究院有限公司生产经营部副部长(主持工作),高级工程师

01

我国都市圈发展的整体背景

1.1 都市圈是新时代城市群高质量发展的支撑

伴随我国近四十年快速城镇化,城市的空间、功能、结构发展已迈入新阶段。一方面,大城市迅速发展;另一方面,中小城市需要带动力。为避免城市间的不良竞争,同时促进区域融合与协调发展,都市圈研究成为我国城镇发展面临的重要议题之一。在国家和省市层面,都市圈作为城镇化发展的组织形式日渐受到关注,是我国实施区域协调发展、培育区域发展“龙头”、重构区域发展格局的重要路径。

2014年,中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,提出“特大城市要推进中心城区功能向1小时交通圈地区扩散,培育形成通勤高效、一体发展的都市圈”。随着我国城镇化快速推进,都市圈发展已不再局限于少数发达地区或特大城市周边。2019年,《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(发改规划〔2019〕328号)(简称《指导意见》)指出,“城市群是新型城镇化主体形态,是支撑全国经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作的重要平台”,明确都市圈概念“是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以1小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态”。

《指导意见》将都市圈作为我国城市群高质量发展、经济转型升级的重要抓手和支撑,以中心城市的日常生产、生活联系和辐射范围,作为都市圈的空间范围,强调都市圈内紧密联系。“十四五”规划更是将城市群和都市圈的发展壮大提上议程,将城市群作为新型城镇化的主体形态,将都市圈建设作为城市群高质量发展的战略支撑。

1.2 都市圈规划成为促进区域协同发展的重要方法

都市圈概念经历了从单一的统计概念到复合的空间区域理念的转变。早期的都市圈概念来源于1910年美国提出的“大都市区”(Metropolitan District)。之后,日本于20世纪50年代提出“都市圈”概念,指中心城市人口规模在10万人以上,以1日为周期,受城市某一方面功能服务的地域范围。但总体而言,早期的都市区(圈)概念,主要出于人口经济相关指标统计的需要,作为某种统计或计算的单元。

20世纪80年代左右,“都市圈”概念被引入国内,诸多学者进行相关阐述和研究,都市圈规划工作逐渐兴起。随着都市圈内涵的逐渐丰富,都市圈不仅作为一种空间现象被描述,更被视为区域范围内城镇在多重维度上协同发展的模式。例如,曹传新提出都市圈不应只是行政区的简单迭加,而是经济区、社会区、生态区的综合集成;肖金成等人把都市圈界定为以超大城市、特大城市或辐射带动功能强的大城市为核心,以核心城市的经济辐射距离为半径,形成的功能互补、分工合作、经济联系密切的区域。

相应地,都市圈规划也成为促进区域协同发展的策略之一。尹稚曾指出,都市圈层面的部署与思考,填补了从乡镇到城市再到城市群之间的发展战略空缺,有助于跳出单个城市走向区域,实现协同,由此也能实现自上而下的管控能力与自下而上的发展动力的有机结合;汪光焘等人指出,都市圈可以成为实现跨行政区域的资源合理配置的空间形态,而都市圈的内涵应由对通勤概念的单一测度,转向对功能联系、基础设施建设、可持续发展和整体竞争力的多重维度的探讨。由此,在学术和规划实践领域均普遍认识到,都市圈层面需要对城镇间各系统进行梳理分析及部署,不仅有助于其中各城镇的良性发展,也更有助于实现区域的协同发展。

1.3 山地培育型都市圈规划策略的研究意义

由于区域经济社会发展存在差异,我国都市圈的发展情况呈现明显差异。2019年,清华大学中国新型城镇化研究院发布《中国都市圈发展报告2018》,在全国识别出34个都市圈,将其分为成熟型、发展型、培育型三类。其中,成熟型都市圈多处于东部沿海地区,分布更为密集;而培育型和发展型都市圈主要集中在中西部地区。2020年,戴德梁行发布《2019中国都市圈发展报告》,通过“都市圈综合发展质量评价体系”,将全国26个都市圈划分为成熟型、赶超型、成长型和培育型四个层级。同样识别出培育型都市圈主要集中在中西部地区。

由于我国中西部城市发展受到地域、交通、人口等因素的影响较大,整体发展较为滞后。因此,如何通过培育发展都市圈,带动区域整体提升,成为当下值得关注的问题。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》明确提出“培育和发展中西部地区城市群”。促进以中心城市为核心的都市圈发展,是实现上述要求的关键抓手。要实现全国尺度均衡的城镇格局,需要针对中西部培育型都市圈的规划策略进行深入研究。

培育型都市圈在区域经济发展水平、中心城市辐射功能、城镇联系等方面均处于较低水平。一般研究指出,培育型都市圈近期发展的重点和难点是提升都市圈的发展水平,包括经济实力、人口集聚、创新能力、公共服务及交通设施方面的建设[8]。然而,已有的培育型都市圈规划策略的研究,多针对一般性或平原地区的都市圈,如郑州、福州等地区的都市圈。西南山地地区的培育型都市圈受地形限制面临发展困境,其规划应对策略需要更有针对性的研究。

02

山地培育型都市圈的发展特征

山地城镇虽然面临地形导致的发展阻力,但具有跳跃式扩张特征,即都市圈协作发展的动力。已有的山地都市圈研究,对贵州地区的研究具有代表性。在对贵阳都市圈的研究中,江浩波等人指出山地和平原地区的都市圈在结构、体量、模式等方面有着较大差异;谢宇指出其面临城镇发展动力与山城空间不足、快速城镇化与脆弱生态,以及优质的公共服务设施与人口高密度积聚的矛盾。可以看到,山地这一因素本身就影响都市圈的发展,其背后更是折射出山地因素对城市经济发展的限制。因此,本文着重从空间、经济和发展阶段三个方面分析山地培育型都市圈面临的关键挑战。

2.1 空间限制:城镇规模受限且交通成本提高

地处平原地区的都市圈能依循圈层模式,不受制约地向外扩张。而对于山地都市圈内的各城镇,空间拓展成本较高,且在长期的发展演变过程中,通常在台地、盆地或缓坡形成小规模城镇,呈多点散布形式。因此,对于山地都市圈内的各城镇而言,通过空间拓展来获得规模的迅速增长较为困难。

相较于平原地区,山地都市圈内城镇的交通成本会更高。通常,都市圈围绕核心城市,依托主要交通联系,呈放射型结构。随着都市圈内各城镇发展成熟,城镇间的联系更加紧密。以我国东部较为成熟的上海都市圈、南京都市圈为例,逐步实现城镇间网络化的联系格局,强调高速公路、铁路、城市轨道交通等多类型复合立体交通网络。然而,这种建设模式在山地都市圈难以实现。此外,由于山地都市圈受地形影响,单一城镇的规模也受到限制,但城镇间的协作互动尤为关键,都市圈内的交通联系面临挑战。

对于山地这一特殊的自然环境,山地都市圈需要在充分协调自然生态要素的前提下,在有限空间中探索城镇经济发展的方式,并在城际交通设施决策上,更为关注交通的效率。

2.2 经济特征:在地资源影响城镇产业发展

产业经济的高效发展是都市圈发展的重要动力之一,各地区的资源与发展路径影响其产业选择和未来方向。对于发达地区较为成熟的都市圈,以贸易为主的现代服务业是其重要的经济动力,产业发展方向也多着重于高端服务业、高新技术产业等,相应地淘汰第一、第二产业。

相较之下,山地培育型都市圈内的城镇产业需依赖本地资源,其他发展要素相对受限。因此,无法照搬其他地区的产业升级模式。尤其是原有的农业、工业在具有一定的比较优势时,更应依托原有资源基础,实现都市圈产业经济发展。

从历史演变的角度来看,山地城镇选址大多依托农业、矿产资源;能够在经济、规模、人口方面获得长足发展的城镇,通常也是依托本地资源产出重要产品的城镇。因此,山地都市圈内城镇的主导产业,通常高度依赖在地资源,具有鲜明的本地特色。但相应的,山地环境也会成为产业发展的掣肘,其中既存在山地对发展空间的限制,也存在资源总量对产业规模的限制。

2.3 发展阶段:城镇发展相对滞后导致协同能力不足

西南山地地区的都市圈,基本仍处于培育发展中,地形不仅限制都市圈内各城镇的发展,也影响城镇间的联动协作能力。由此带来的发展阶段性滞后,进一步使山地地区陷入区域竞争中,形成发展困境。

一般而言,发展初期,都市圈需要经过向核心城市极化的阶段。山地都市圈也同样需要向核心城市集聚、吸引经济、人口、产业等各类要素,但如果都市圈内的资源流通、服务共享存在制度性壁垒,其一体化发展会格外困难。对于处于培育期的山地都市圈而言,在大区域环境中,如果存在发展水平更高、吸引力更强的城市或都市圈,会对其外围城镇产生吸引力。发展薄弱的城镇或乡村,会优先与周边发达地区衔接,以获得更好的服务及产业外溢。

可以说,处于培育阶段的山地都市圈,如果不充分发挥中心城市的集聚效应,不主动加强联系和推进一体化水平,极易受到区域格局的倾轧,导致自身发展进程受阻。如果在管理机制架构、利益分配机制、共享互通等方面没有统筹考量,可能导致资源一味地向中心城市集聚,进一步阻碍外围城镇发展,城市间缺乏协调动力,都市圈整体发展处于停滞。因此,需要根据都市圈实际的发展阶段,厘清各城镇间的关系,合理引导要素聚集,形成主、次城市间高效率的互动关系。

2.4 山地培育型都市圈的发展模式分析

不少研究总结都市圈形成过程中中心城市与外围城镇的消长关系,以此划分都市圈发展不同阶段的发展形态。随志宽从区域发展理论的角度出发,将都市圈发展分为四个阶段:形成培育、加速成长、调整优化和成熟稳定阶段。在都市圈形成初期,要素主要向中心城市集聚;当主中心城市发展较为成熟后,形成向外扩散效应;此后外围的次中心城市形成并产生极化效应;最终形成高效、平衡的主、次城市间互动关系。路青等人对我国32个较为成熟的都市圈进行全景式扫描后,通过对人口、土地和产出三个主要指标之间的比较,归纳都市圈发展历经内外皆弱、内强外弱与内外皆强三个阶段,呈现其发展重心从核心向外围转移的过程。因此,可以认为,培育型都市圈通常处于中心城市发展极化的阶段,除了不断提升中心城市的城镇发展水平外,更要考虑其辐射服务能力。

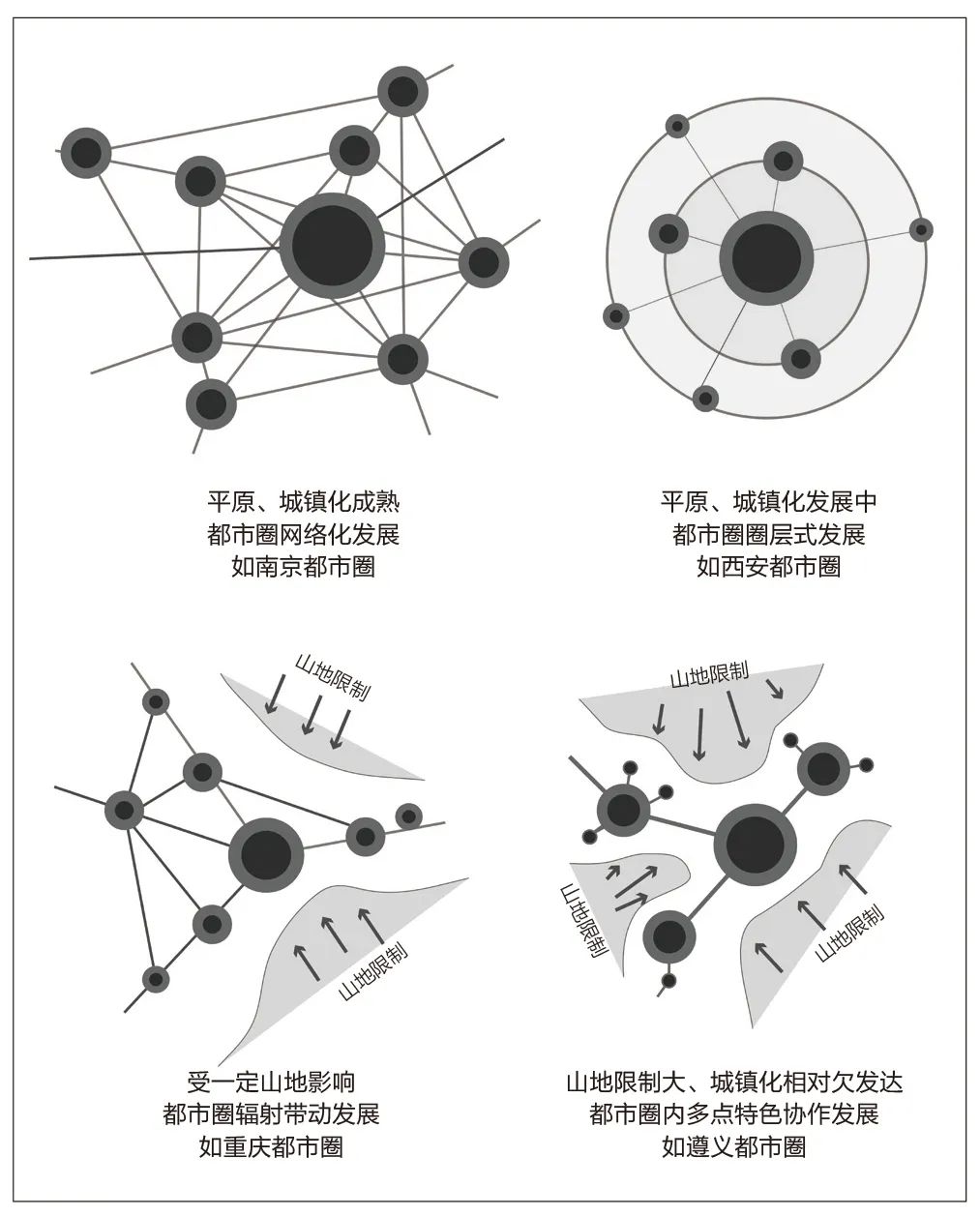

从空间模式看,大多研究认为,都市圈指围绕具有一定规模的中心城市且在一定通勤范围内的区域。参考洛斯乌姆(Russwurm)的区域城市结构模型,一个典型的大都市圈包含核心建成区,外围的城市边缘区、影响区及其农村腹地,以圈层模式为主。城市发展受到经济、地理等多方面因素的影响,都市圈的空间模式在发展过程中会出现类型差异。徐海贤通过分析中心城市与外围城镇的关系,总结出三种都市圈发展模式,即以单个强核心主导的圈层模式、线性要素影响下的轴线放射模式,以及在城镇发展程度较高地区出现的多中心网络化都市圈模式。这也是目前较发达城市地区都市圈常见的空间模式。在实际情况中,如果考虑地形环境带来的影响,可以将都市圈发展的空间形式归纳为网络化、圈层式、辐射带动、多点特色协作四类(图1)。

图1 不同类型都市圈发展模式示意图

Fig.1 Schematic diagram of different types of metropolitan area

资料来源:笔者自绘

对于受山地影响较大的培育型都市圈,其空间、经济、发展阶段互相影响,导致发展模式与平原或较发达地区的都市圈不同。其交通实现网络化的成本过高,城市圈层扩散的腹地不足,难以依托中心城市的高度扩张来辐射带动周边城镇发展。因此,山地培育型都市圈的发展模式,既遵循城市扩散、集聚的一般规律,形成中心城市与外围城镇的互动关系,又受地形和发展阶段的限制,在用地空间、城镇结构、经济产业方面存在特殊性,应当形成“多点分散、特色协作”的发展模式。以下以遵义都市圈为例,分析其各方面的特征与规划策略。

03

遵义都市圈的现状特征

山地地形一直是贵州省城镇发展的一大限制,导致其城镇发展分散、规模较小、交通联系不便。随着西南地区开发开放进程的推进,高铁、高速等基础设施建设全面铺开,贵州省迎来城镇发展机遇。以贵阳市、遵义市为代表的贵州中部城镇发展迅速,黔中经济区已被列为国家实施新一轮西部大开发布局的“重点经济区”。

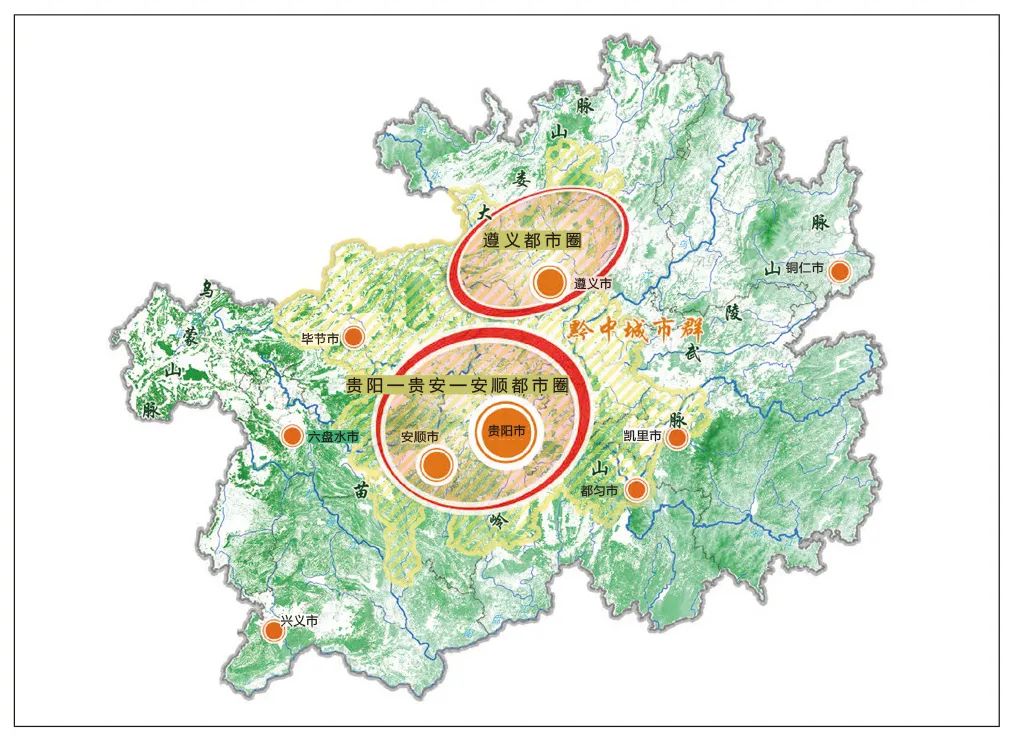

2021年公示的《贵州省国土空间总体规划(2021—2035年)》,在培育发展黔中城市群的基础上,明确提出做大做强“贵阳—贵安—安顺都市圈”(简称“贵贵安都市圈”)和遵义都市圈两大都市圈,实施“强省会”“双城记”行动;明确遵义都市圈作为省域层面重要的两大极核之一,是重点培育并能够带动发展的重要要素。此后,贵贵安都市圈和遵义都市圈的发展规划和策略研究持续推进(图2)。

图2 贵州省国土空间总体格局示意图

Fig.2 Schematic diagram of the overall spatial pattern of Guizhou Province's territorial space

资料来源:《贵州省国土空间总体规划(2021—2035)》(征求意见稿)

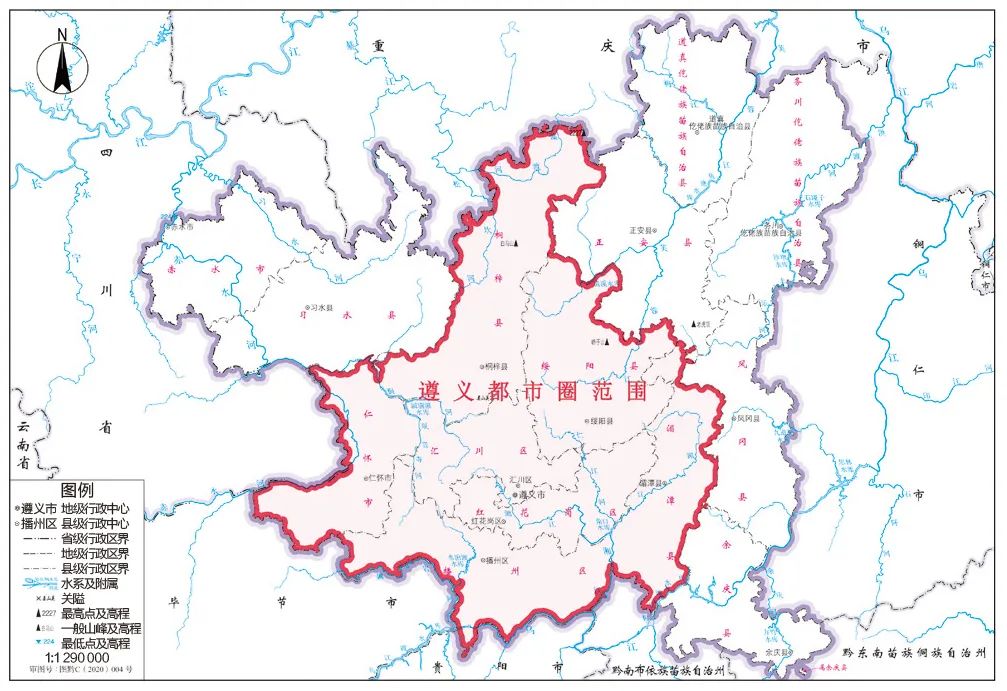

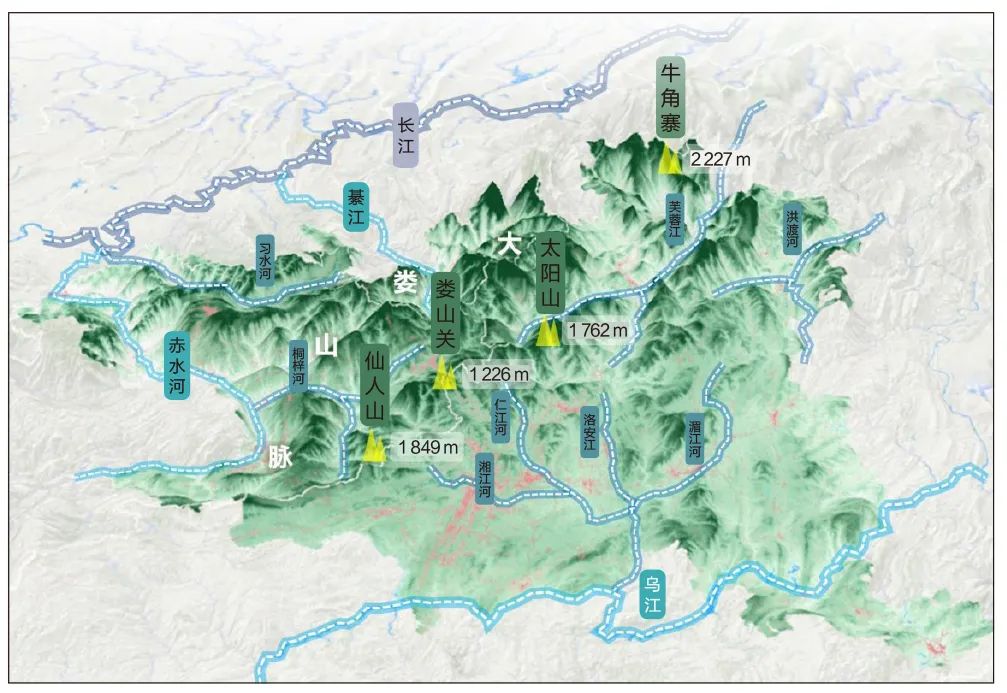

依据2022年1月贵州省发展改革委印发的《遵义都市圈发展规划》明确划定的遵义都市圈的范围:以1小时通勤圈确定遵义都市圈的空间范围,包括以红花岗区(含新蒲新区)、汇川区、播州区为核心,以遵义市绥阳县、湄潭县、桐梓县、仁怀市及金沙县为支撑的一体化区域(图3)。

图3 遵义都市圈空间范围图(审图号:图黔C(2020)004号)

Fig.3 Spatial scope of Zunyi metropolitan area

资料来源:笔者依据《遵义都市圈发展规划》(2022年)绘制

然而,相较于以省会贵阳为核心的贵贵安都市圈,遵义都市圈始终处于省内次级核心的地位。遵义都市圈地处贵贵安都市圈和成渝双城经济圈之间,南北均有能级更高的极核。因此,周边城镇受到很强的外围吸引,在产业、服务和资源上更倾向于与贵贵安都市圈或成渝地区产生联系,导致其周边城镇与遵义市的联系动力不足。

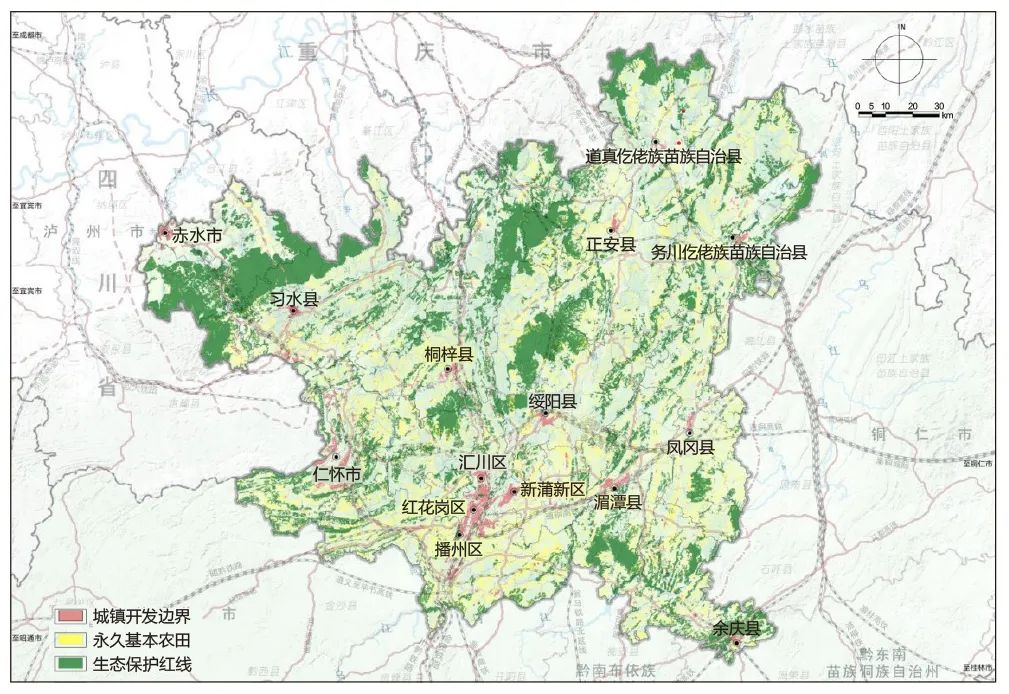

3.1 空间特征:山地占比极大,生态敏感要素众多

遵义市地处云贵高原向湖南丘陵和四川盆地过渡的斜坡地带,地形起伏大,地貌类型复杂。在遵义市范围内,平坝及河谷盆地面积仅占6.57%,丘陵占28.35%,山地占65.08%。以遵义市内的大娄山为界,大娄山以南地区有相对集中的耕地,是粮食、油料作物的主要产地,北部则是集中的山地(图4、图5)。正是由于山地的阻隔和各地区环境的差异,遵义都市圈内的城镇发展长久以来“各自为政”,在经济发展上依赖本地自然产物,致使城镇空间拓展受限,城镇间联系相对较弱。

图4 遵义市域国土空间“三区三线”规划图

Fig.4 "Three zones and three lines" planning map of territorial space of Zunyi

资料来源:《遵义市国土空间总规规划(2021—2035年)》(公示稿)

此外,以大娄山山脉为分水岭,遵义市内主要有乌江、赤水河和綦江三大水系。水系保护对本地农业和白酒产业至关重要。贵州省的红色文化也与遵义市多地水系有着紧密联系,其水系资源保护和利用的重要性不言而喻。水系对于遵义都市圈内的各城镇而言,既是约束也是支撑。其河流的水质流量、河流相关的基础设施、河流水系的历史文化意义,都对其流域内的城镇的生态安全、生产需要和文化发展有着十分重要的意义。

3.2 阶段特征:遵义市中心地位初显,但整体发展水平不足

遵义市地处成渝和黔中两大经济区的中间节点,城市综合实力在西部非省会城市中处于前列。2020年,遵义市生产总值达3 729亿元,居贵州省第二,仅次于省会贵阳市,在西部城市中排名第八,成为西南地区发展较好的城市之一。遵义都市圈外围县市也拥有较好的发展实力。如2019年,仁怀市成为贵州省首个经济总量和工业总产值均突破千亿的“双千亿”强市;2020 年,仁怀市、金沙县分别位列中国西部百强县市第四位和第七十五位。以遵义市为核心的都市圈内,城镇间的联系也逐渐加强。伴随着空铁综合交通运输网络,县县通高速、建制村通油路等基础设施建设完善,遵义都市圈的骨架路网初步形成。从遵义都市圈内各城镇的主要社会经济数据来看(表1),遵义市主城在人口数量、GDP等方面均远高于外围城镇,仁怀市作为次中心的地位也初步显现。《遵义市国土空间总规规划(2021—2035年)》强调绥阳、湄潭、桐梓与中心城区一体化发展,金沙县与遵义市毗邻,各县市人员在遵义市就业、就医、就学、出行、旅游等已成为常态。

表1 遵义都市圈城镇综合质量评价各项指标数据(2020年)

Tab.1 Data on various indicators for comprehensive quality evaluation of towns in Zunyi metropolitan area (2020)

资料来源:《贵州统计年鉴2021》、遵义都市圈内各城镇的2021 年政府工作报告、2020 年国民经济与社会发展统计公报等

从全国都市圈发展水平看,遵义都市圈的整体发展水平仍显落后。《中国都市圈发展报告2018》尚未将遵义都市圈单独列出,仅将其局部纳入贵阳都市圈,而当时的贵阳都市圈仍处于发展型阶段,在全国排名第16。之后,在贵州省“强省会”“双城记”行动的指导下,基于所处独特区位及周边城镇的发展基础,遵义市明确培育形成遵义都市圈的方向。但遵义都市圈内的产业分工合作、资源整合、基础设施一体化、公共服务均等化等方面的体制机制尚未建立。经济总量整体不高,中心城市的带动辐射能力有限。参考遵义市2022年相关数据,GDP总量4401.26亿元,在全国城市中排名第56,与其他已形成都市圈的城市差距较大。

从发展阶段看,遵义都市圈处于典型的培育阶段,虽然已初步显现中心城市及次中心的带动作用,都市圈外围城镇也有一定的一体化发展意愿,但整体发展水平仍不高,协作互动的机制未能建立。

3.3 经济特征:高度依赖自然资源,城镇各有特色产业

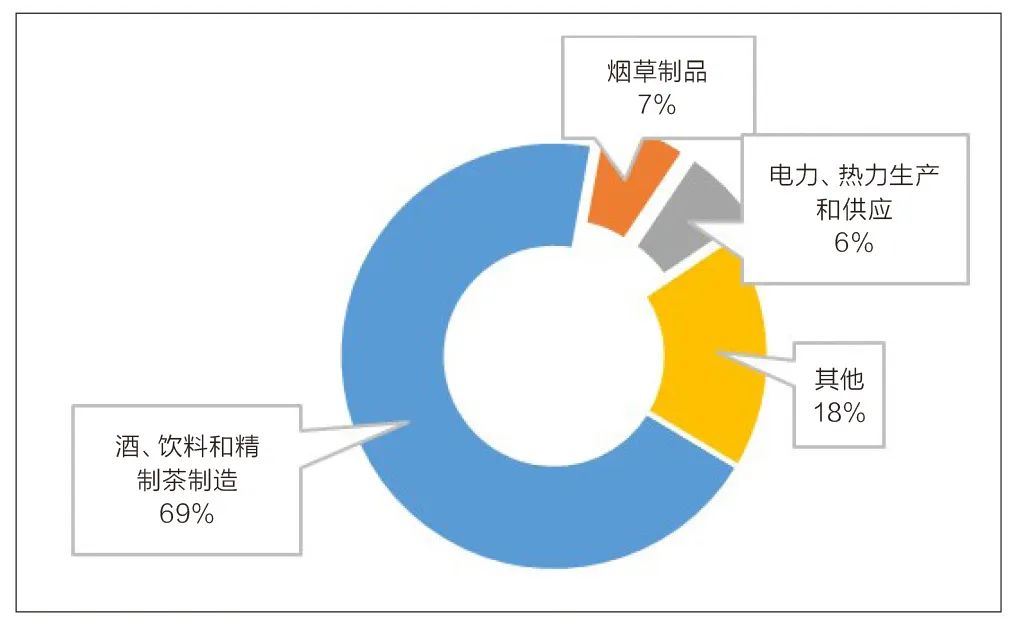

遵义都市圈是我国西部重要的工业和商贸中心,其产业高度集中在烟、酒、茶相关的农产品加工及与矿产相关的开采及加工方面。参考遵义市2017—2021年的相关数据,第一、第二、第三产业比例已基本稳定,第二、第三产业占比较大(图6)。根据《2021年遵义市国民经济和社会发展统计公报》,遵义市的四大传统产业分别为:煤炭开采和洗选业,电力、热力生产和供应业,烟草制品业,以及酒、饮料和精制茶制造业,这四大产业在全部规模以上工业增加值中占比83.6%(表2)。

图6 2017—2021年遵义市第一、第二、第三产业增加值占地区生产总值的比例

Fig.6 The proportion of added value by the first, second, and third industries in Zunyi City's regional GDP from 2017 to 2021

资料来源:《2021年遵义市国民经济和社会发展统计公报》

表2 遵义市2021年规模以上工业行业增加值占比

Tab.2 The proportion of added value of large-scale industrial industries in Zunyi City in 2021

资料来源:《2021年遵义市国民经济和社会发展统计公报》

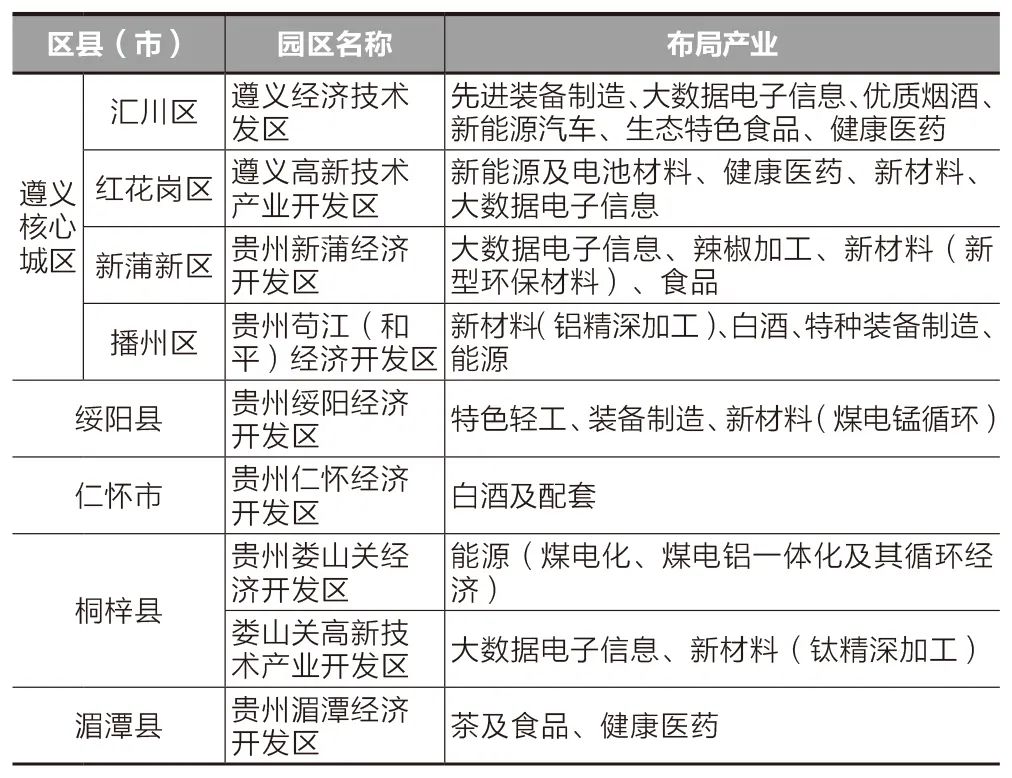

遵义都市圈内各城镇初步形成以上特色产业分工。金沙县、桐梓县基于本地矿产资源,其主导产业为矿产相关的深加工产业。湄潭、绥阳两县的特色农产品有“遵义朝天椒”、茶叶等,已形成一定的公共品牌影响力。仁怀市作为茅台唯一产地,突出的优势是作为酱香型白酒龙头企业。2020年,贵州茅台市值突破2万亿元,在国内上市公司中排名前三。2021年,遵义市酒、饮料和精制茶制造业,在全部规模以上工业增加值中占比为69.3%,具有绝对优势(图7)。遵义市独特的气候、植被和微生物条件,决定了白酒产业的不可替代性,从种植到酿造、生产、销售等一系列与白酒相关的产业,均需要在仁怀本地完成。这些为遵义市带来极大经济增长的主导产业,有着共同的特点,那就是高度依赖本地环境资源(表3)。

图7 遵义市2021年重点产业在规模以上工业增加值中的占比

Fig.7 The proportion of added value of main industries in industries above designated size in Zunyi City in 2021

资料来源:笔者根据相关数据绘制

表3 遵义都市圈内主要工业园区现有产业布局

Tab.3 Existing major industrial parks within the Zunyi metropolitan area

资料来源:《遵义市“十四五”工业发展规划》

这种基于本地独特资源形成的一、二、三产的产业链,决定了遵义都市圈的经济发展路径具有特殊性。产品强烈依赖地理环境,无法通过简单的规模扩张、淘汰低级产业、引入升级产业的模式获得经济增长。而产业发展、能级提升所需要的相关服务,却需要中心城市与外围城镇间的充分协作来实现。

04

遵义都市圈的发展策略分析

4.1 用地空间:生态要素统筹保护,城镇大分散、小集聚

遵义都市圈的特色产业,无论是烟、酒、茶类制造加工业,还是矿产类制品,都高度依赖环境资源。因此,要在区域整体层面统筹考量,充分判断产业、文化、生态的多重价值,保障生产地整体环境品质。以大娄山、吴江、赤水河为例,作为区域性的重点生态要素,需要多个城镇协调利用和保护,包括统一保护范围、统一环境治理的相关措施标准,如废弃物处理、垃圾分类等。同时,落实上位规划对生态要素的底线要求,统筹布局生态、农业、城镇空间;落实贵州省县级主体功能定位,遵义中心城区(红花岗区、新蒲新区、汇川区、播州区)及仁怀市将成为城市化地区,而桐梓县、湄潭县则作为农作物主产区,以此引导用地发展,凸显本地生态特色,实现资源保护利用的平衡。

在用地空间上,山地城镇建设不可避免地受到自然要素的限制,呈现建设用地破碎、分散化分布特质。吴勇在对山地城镇空间的相关研究中总结出“大分散、小集中”的城乡融合空间结构。相较于北京、上海、天津等特大城市的空间扩散模式,多核、多中心空间模式,不仅更有利于都市圈的均衡发展,也更适用于遵义这样的山地都市圈发展。而这样多点分散的发展模式,更需要进一步挖掘各城镇的特色,探索其协作发展模式。

4.2 协作模式:城镇功能分层自给,城际交通高效服务

由于地处贵贵安都市圈和成渝双城经济圈之间,目前遵义都市圈的能级远低于周边两大都市圈。因此,应适当强调遵义中心城区的能级提升,满足都市圈内高等级的生产、生活服务业需求,更好地实现集聚效应,增强自身对抗外围“虹吸”的能力。

在城际联系方面,随着近几年基础设施建设的推进,遵义都市圈城镇间的交通条件已有大幅改善,但在山地地形限制下的城际公路交通,还无法支撑高强度的城际通勤需求,也就是无法参考一般平原地区都市圈的城际联系同城化的发展模式,而是仍需要考虑中心城市和外围城镇相对独立的发展。核心城市遵义中心城区,将成为高等级对外交通枢纽,推进渝贵高铁、泸遵高铁、遵毕高铁、遵铜高铁等的建设,推进机场与其他交通模式的联动;外围城镇,仍需形成相对本地化的自给自足的组团功能,完善国、省干道建设,预留中心城区与仁怀市、桐梓县、绥阳县、湄潭县之间的快速交通干道,以高效率、放射型联系为主。远期可通过选择城际大容量轨道交通,逐步降低交通成本,以低成本交通联系、高度集聚空间作为空间发展的整体策略。

尤为关键的是,遵义都市圈内各城镇的特色产品、原材料均产自本地,且可在本地城镇完成生产。对比以往常见的“城带乡”发展模势,遵义都市圈具有基于本地资源实现“乡带城”的发展动力,如围绕核心农田水源的茅台酒厂、围绕矿产资源的工业城镇等。基于在地资源,遵义都市圈能够围绕各城镇,尽可能地实现相对独立的组团,形成本地服务的闭环。通过各个城镇能培育本地特色产业集群,建设适配本地需求的基本生活服务设施,由此形成“大分散、小集中”的城镇布局策略,可以适当减少城际高强度的通勤联系及不必要的货物运输,释放城际交通资源,作为城镇间产业功能高等级协作的基础。

4.3 产业经济:外围做强自身特色,中心强化能级提升

遵义都市圈无法以传统的规模扩张或资源消耗实现发展,一方面是过度消耗资源会影响本地产品的后续产出;另一方面是地形限制了城镇建设规模。罗平在对都市圈城乡产业融合的研究中指出,中心城市能为都市圈城乡产业融合提供要素集散和创新能力,反过来,都市圈城乡产业融合也能促成多元、紧密的利益联结机制,更好地激发产业效能。因此,立足现有特色,在城镇间实现产业链上的合作发展,将是遵义都市圈增强竞争力的核心策略。

遵义都市圈内城镇各自拥有优势传统产业,首先应以此为契机,错位发展首位产业、首位产品。仁怀市重点立足茅台资源,发展优质烟酒的生产、销售、文化等产业;桐梓县基于矿产资源及现有园区,重点发展现代化工、大数据电子信息、现代能源、新型材料等;绥阳县重点发展先进装备制造、健康医药产业;湄潭县处于特色辣椒、茶叶等产区,重点发展生态特色食品。

遵义中心城市(红花岗区、汇川区、新蒲新区、播州区)在保留部分现有第二产业优势的情况下(如先进装备制造、绿色食品等),应突出其在第三产业方面的区域职能,提升配套的生产服务业功能,包括商贸、物流、商务等,提供产品增值、销售、推广的机遇,配合都市圈内其他区县的产业升级。

05

总结

我国多地都市圈正在蓬勃发展,都市圈规划成为实现区域资源合理配置的途径之一。但不可否认的是,处于山地地区的都市圈发展整体相对落后,大多处于培育型发展阶段。针对此类都市圈的研究相对缺乏。

本文通过对都市圈发展规律和空间模式的分析,厘清山地对都市圈发展的影响,总结其在空间限制、经济特征及发展阶段三个方面的主要挑战,并以遵义都市圈为例,对其主要发展特征进行分析。

遵义都市圈作为西南山地地区具有代表性的都市圈,在地形受限与基本农田保护要求的双重约束下,呈现建设空间受限较大、整体发展水平较弱的特征,并且各个城镇又表现出极强的资源特色性、产业专业性。

基于此,本文提出遵义都市圈的发展策略:首先强调集聚发展、高效利用土地;其次依据产业特征,围绕特色资源,形成相对独立的城镇节点,各城镇形成具有自身特色的产业集群和服务闭环;最后在都市圈内的城镇间,探索高等级服务功能的联系和协作。

对遵义都市圈的分析和总结势必存在一定的局限性,但对面临类似困境和机遇的山地培育型都市圈而言,本研究具有一定借鉴性。希望通过本文分析,对其他受到自然地形限制的培育型都市圈发展有所启发。

立即订阅

立即订阅