最新文章

传统工业区“生产——生活”空间的关系重构与“士绅化”研究——以上海市杨浦滨江地区为例

2024-07-10摘要

上海市杨浦滨江地区在近年的大规模更新改造中成为“士绅化”的前沿。基于此背景,文章结合历史文献、规划文本和个案社区调研,研究自19世纪末以来,这一地区“生产—生活”空间关系重构的不同阶段,揭示该地区“士绅化”的特殊性。研究结果表明,杨浦滨江地区工厂与工人居所关系变化经历五个阶段,这五个阶段构成“士绅化”的本底、前提与过程,直指当下更新改造面临的核心问题。如何应对这些问题,是这一地区未来更新改造的关键。

作 者

郑建文 同济大学建筑与城市规划学院硕士研究生

何 盼 同济大学建筑与城市规划学院博士后

陈蔚镇 同济大学建筑与城市规划学院教授

20世纪60年代以来,欧美资本逐步重新回流内城,在去工业化的背景下渐次开启大规模、系统性的城市改造。对城市社区固定资产的投资往往导致低收入阶层迁出原有社区,这一现象被欧美学者称为“士绅化”。从尼尔·史密斯(Neil Smiths)的视角来看,这一社会过程喻示着欧美城市开发向新自由主义转型,在全球化进程下,高端服务业发展迅速,资本基于实际地租与潜在地租之间的租金差,集体选择撤资与再投资。贾斯汀·卡迪(Justin Kadi)对1890—2020年维也纳城市空间转型案例的研究,揭示出近四十年维也纳“士绅化”的具体形态,根植于过往历次城市空间演化沉积的城市结构与政治经济体系中。过去四十年间,上海市剧烈的城市重建过程,同样引发学者对上海城市空间“士绅化”的讨论。其中,典型的研究对象是改造前后社区人口特征与房价的变化、受到影响迁出的本地居民与租户的感受,以及各类因子(如旅游业、创意园区等)对“士绅化”进程的影响。目前,多数研究并未将城市空间“士绅化”放在一个长时段、区域性的时空背景下进行研究。个别研究用“士绅化”的个案(如高家浜),理解不同时期上海城市改造背后的政治经济特征。但此类研究并未准确地阐述特定区域“士绅化”的特殊性。

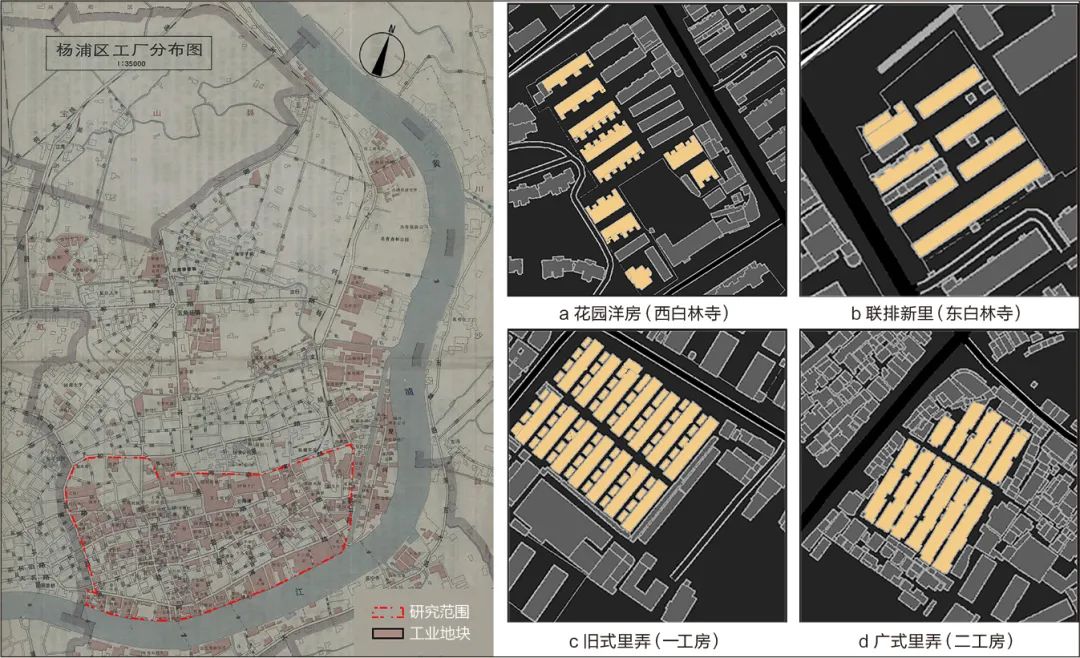

本文以该成片工业区覆盖的四个街道,即江浦街道、平凉街道、大桥街道、定海街道(局部)为研究范围,共约11.8 km2(图1)。

图1 研究范围及四种典型工房建筑肌理

Fig.1 Study area and typical architectural fabrics of workers' residences

注:左图根据1987年杨浦区工厂分布图绘制;右图为国棉十二厂的四处工房肌理。

资料来源:参考钱铮、陈明刚《上海市杨浦区地名志》和上海市杨浦区地方志编纂委员会《杨浦区志》

杨浦滨江地区拥有上海城市中心大片宝贵的存量用地,传统工业区是其昔日的核心特质。在过去一百年中,其生产与生活空间之间的关联几经更迭。20世纪初至1949年前,其生产与生活空间初步建立连结;1949年后至改革开放初期,这一关联发生重构;20世纪90年代至21世纪初,这一关联逐步解离;2004—2012年,研究范围建设放缓;2012年后重新走向“士绅化”的前沿,“生产—生活”空间关联最终面临彻底重塑。这一特定区域的城市社区改造,并非仅仅涉及个别社区的人口迁移与租金变化,也意味着这一区域内一系列政治经济安排、社会关系网络重构,应置于“士绅化”语境下予以理解。本文将从区域与地块尺度切入,研究杨浦滨江地区生产与生活空间关系重构的过程及其与区域“士绅化”之间的关联。

01

近代工业化以来“生产——生活”

空间相互关联的空间本底

自19世纪末上海杨树浦路开辟以来,杨浦区沿江一带渐次城市化,在1927年形成较为成熟的道路网络。1881年,英商上海自来水公司第一个抵达杨浦江畔,建造杨树浦水厂。此后,公共租界东区低廉的地价不断吸引各路产业资本投资。到1937年,杨树浦一带民族工业发展到301家,轻纺工业产量占全市一半,燃料、市政、木材、造船等行业陆续发展起来。至1987年,杨浦滨江地区建成环境仍以成片工业区为主要风貌。

若以杨树浦路为界,研究范围内呈现明显的“南厂北居”格局特征。杨树浦路以南,多为大工厂;以北,则散布着连片的职工住房与零星的自建房。以大康纱厂(1949年后为上海第十二棉纺织厂)及其工房为例,纱厂位于杨树浦路以南腾越路一侧,而其职工住房分散于四处,随职工身份等级不同,住房的建筑类型与配套设施有所不同。最高等级的西白林寺,主要为装饰精美的花园洋房,配有中心花园、游泳池、网球场、会馆、图书馆等设施;东白林寺则类似带小花园的新式里弄,配有汽车修理房与食堂;位于海州路的一工房已是普通的旧式里弄,但配有足球场;位于贵阳路的二工房最为简陋,随着社会发展,逐渐被自建房包围。这四类住宅区在杨浦滨江历史遗产保护中被称为“工房”,是当时主要生活建筑类型的代表,此外,还有部分沿街建设的联排别墅与外廊式公寓。

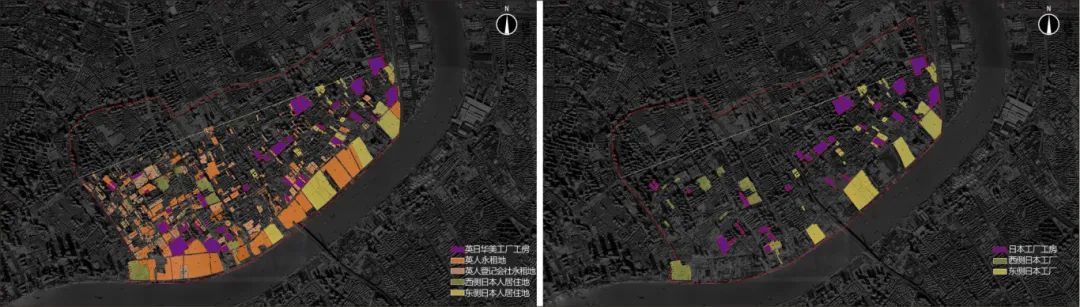

若不局限于杨树浦路一带,整个研究范围内,工厂与居所之间的关系除“南厂北居”就近布局的特点外,还因由不同国家开发商主导建设而呈现“东西差异”。杨树浦一带,英、美、日、俄、德各国及本国民族资本均有投资设厂建房,其中,英国和日本是最主要的投资商。从杨树浦港两侧的肌理差异可以看出,英商更多选择市房与里弄进行开发,倾向于获取商业利益与间接的出租收益,如八埭头、临青路、周家牌路等街道的商业空间基底多为英商塑造。相比之下,日商相对单一地聚焦于工厂建设,主要投资与自身工厂业务相关的工房建设(图2)。

图2 英日永租地分布与工厂工房(左图);日本工厂分布与工厂工房(右图)

Fig.2 Distribution of British and Japanese perpetual lease land and workers' residences (left); distribution of Japanese factories and workers' residences (right)

资料来源:笔者自绘

对1949年以前建成并用于工厂集体宿舍的住宅进行统计,总体上看,日商开发的住房面积最大,纺织行业建设工房的占多数。若将自建房计入,工厂与工人居所之间的对应关系更为复杂,自建房的比例不容小觑。据统计,1949年,榆林区(大致为今平凉街道)一般住房有9433幢,棚户有11729幢;杨树浦(大致为今大桥、定海街道)一般住房有5608幢,棚户有8371幢。1949年后,因住房紧张,自建房区域继续向周边农田及住宅区内剩余的空地蔓延。截至2018年底,杨浦区被划定为二级以下旧里房屋的面积约75.98万平方米。其中,65%以上为产业工人自建私房,足以说明杨浦区老工人的居住问题有相当高的比例是依赖自建房这一形式来解决。

由于杨树浦一带具备较强的技术基础与协作条件,1949年后迁入和新建的大、中型厂众多,该地区行业门类日渐综合并逐渐发展出上、下游,公共服务也得到进一步完善。至1990年,虽然工厂与工人居所大部分被保留下来,但两者之间的关联已发生变化。一方面,两代人的繁衍与婚嫁,使得工厂与特定居住区之间的关系不再是单一的“绑定”关系,同一居住区内职业的构成发生较为复杂的变化;另一方面,由于20世纪50年代大量单位直管公房的养护维修水平参差不齐,较多单位的直管公房在20世纪60年代被收归房管所统一管理。这两方面原因为住房商品化时期社区网络进一步解体、公房动迁改造权力集中埋下伏笔。

不过,仍有多种因素在持续“捆绑”并重新塑造工厂与工人居所间的关联。例如,部分大厂、工房留存下来的公共服务设施仍发挥着地区性的积极作用,如许昌游泳池、西白林寺游泳池、上海第十二棉纺织厂一工房足球场、上海第十九棉纺织厂东球场等公共空间,既用于举办本厂与跨厂的活动赛事,也面向邻近社区居民开放,十九厂球场甚至吸引了全区热爱足球的青年。这些工人体育运动的基础设施在区域范围内塑造着工厂工人的生活方式与社会网络。

有别于土地商品化逻辑下工业用地、公共服务设施用地、居住用地完全分隔的功能分区规划,传统的杨浦滨江地区是一个生产与生活彼此相连、密不可分、功能高度融合的空间,而老工业区的解体便是从一个个混合功能社区的解体开始。

02

土地商品化背景下“生产——生活

”空间的解离与重塑过程

1990年,杨浦区工业产值和利税约占全市的1/5,其工业品出口产值为各区之首。但随着杨浦大桥的建成和市场经济的进一步放开,杨浦区政府强调加快从生产功能转向综合服务功能,内环线内及杨浦大桥两侧的地租增长潜力受到关注,鞍山一带的杨浦商城成为新的建设中心。研究范围的功能定位与空间结构的上位规划设想发生转变,意味着更新思路的转变,即逐步转向依赖土地要素的商品化,来推动工业空间的置换与“365危改”等旧居住区的改造。

工业企业端的土地商品化大致经历三个阶段。第一阶段,1992—1994年,一批效益较好的工业企业开始自发迁址到更便宜的郊区(如奉贤银桥、崇明等地)扩大再生产,以转化市区土地性质来获利。第二阶段,1995—1999年,效益不好甚至亏损的工厂开始通过土地置换带来的收益偿债、安置下岗职工,如长阳路上的上海第三十一棉纺织厂。数年间,该厂的土地依次被置换为申通大楼、长阳新苑、荣丰花园、杨浦法院及检察院大楼等新功能。一个大纺织厂的“生产—生活”系统在此过程中逐渐分崩离析。第三阶段,2000—2003年,区政府开始主动收储工业企业所持地块,以处理破产企业的资产并防止市场交易中的寻租。这一阶段,杨浦全区总共收购置换土地112块,用地面积298.95万平方米,收购合同金额逐年上升,达到50亿元以上。这成为后续杨浦区政府开展城市再开发计划的工作基础。

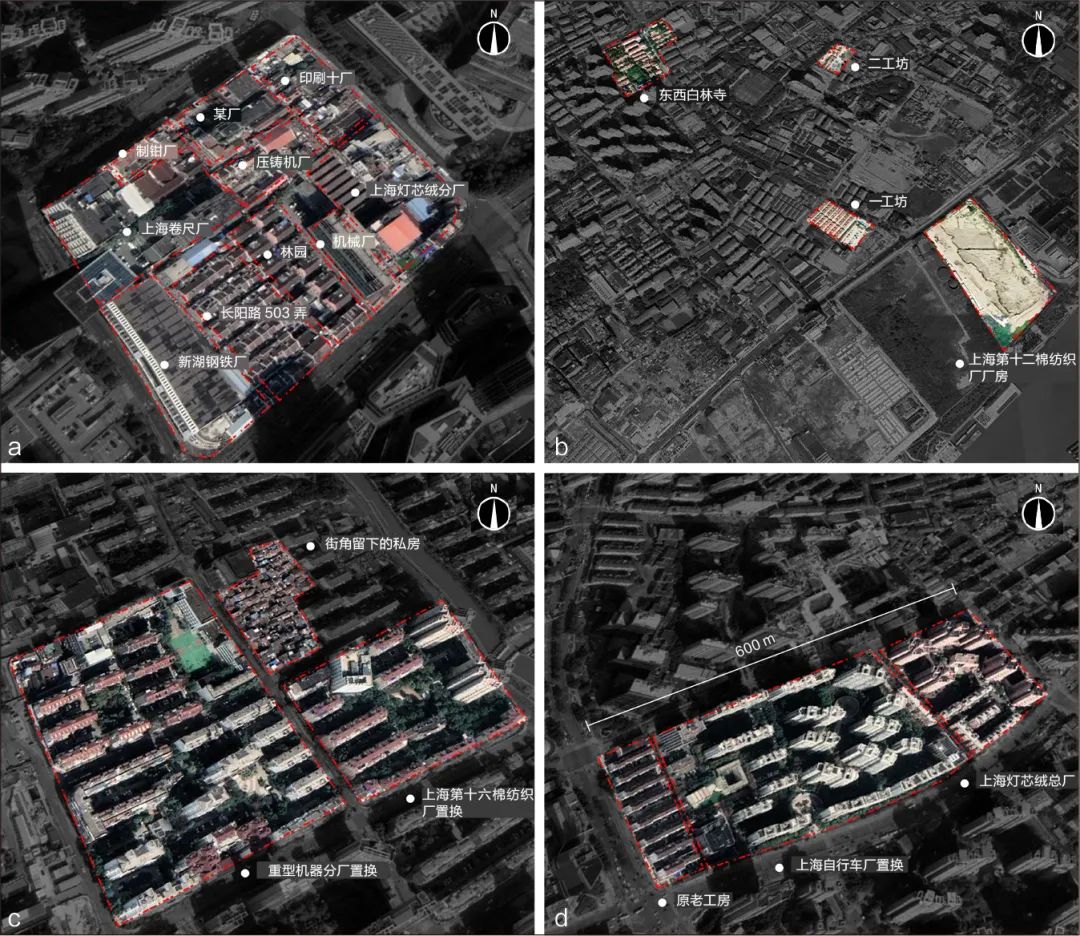

20世纪末,杨浦区利用旧住宅改造开发房地产的土地成本,是利用工业用地改造开发的两倍。因此,工业企业土地置换开发项目一时成为开发热点。然而,工厂土地的置换大部分只是工业用地的置换,基本不“捆绑”其工人住宅区,且改造大部分局限于工厂围墙内,图3中四个改造实例很好地呈现了这一时期工业用地更新改造的城市空间特征。

图3 “各自为政”改造的四个改造实例

Fig.3 Four examples of transformation/redevelopment carried out independently in various locations

注:a. 荆州路、辽阳路、昆明路、长阳路围合成的250m×200m小街区,包含八家企业的厂房和两处里弄,所有企业“各自为政”,复杂的地籍使得成片规划开发无从展开 。

b. 2002年,上海第十二棉纺织厂的土地被杨浦区政府收购,但其留下的四处工房并未列入新的改造进程。

c. 济宁路、齐齐哈尔路路口,上海第十六棉纺织厂、上海重型机器厂分厂的土地(三个街坊)分别置换成万登花苑、新江浦公寓、星惠佳苑及锦杨苑,独留街坊斜对角的成片私房没有进行改造。

d. 飞虹路以南的上海自行车厂与上海灯芯绒总厂,分别置换成上海大花园与宝钢又一村,由于没有主体负责在原先巨大的工厂街区之间增加南北向的连通性道路,使得这里形成超过600m×220m的超大街坊。

资料来源:笔者自绘

这个过程既是旧有单位制分崩离析、工厂与工人居所间关系断裂的过程,也是既有生产、生活空间的街区解离与重塑过程。滨江地区大规模重建的功能多以商品住宅为主。截至2003年,杨浦区各类关停并迁的工厂留下约504万平方米的工业用地。除转化为教育与储备用地的空间,以及不在研究范围内、已转化为二产办公与商业服务业的近40万平方米土地外,研究区域内至少有七成以上的工业用地被转换成住宅用地。“工业用地调整的方向,似乎除了开发商品住宅外别无他用”,这背后是住房商品化改革的强大驱动力。通过2002年上海土地学会杨浦分会课题组与原杨浦区房屋土地管理局探讨的一组数字,可以看出地方政府层面对地产开发所持的乐观态度:未来十年,杨浦区内简屋、旧里、两万户、小梁薄板工房将被全部拆除,平均每年将拆除20~25万平方米旧房,每年腾出30万平方米工厂土地用于建设住宅。2003年,同济大学受托撰写专项研究《“东外滩实验”—上海市杨浦区滨江地段保护与更新概念设计研究》。这一研究折射出彼时改造杨浦滨江的热望—利用2010世博会举办契机进行区域性的整体拆除重建。这一概念规划设想杨浦滨江老工业地区与外滩、陆家嘴形成“金三角”,借助高校资源与工业遗产的“江湾森林”,打造高档科创总部社区、世界级都市硅谷,将整个老工业区重塑为新的商品房与商务街区。然而,规划者的热望并未迅速得以实现,市场开发主体反而开始放缓开发节奏甚至撤资观望等待。至2012年滨江地区才重新成为“士绅化”的前沿。

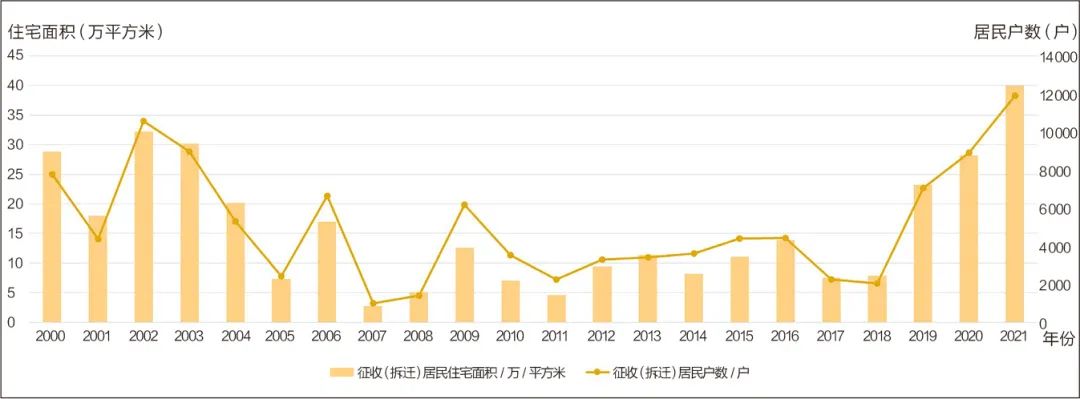

梳理2003—2023年研究范围内75条土地出让信息,可以看到:2013—2023年共出让45幅地块,其中有半数出让时间在2019—2023年。2019年后,研究范围内动迁加速,2019—2021年杨浦区居民住宅动迁总量,相当于2010—2018年杨浦区居民住宅动迁总量之和。大量百年工人住区被拆除,其住户多数迁出研究范围(图4)。2021年,《杨浦滨江南段总体城市设计》明确将杨浦滨江南段确立为杨浦区未来发展核心,作为中环以内最后一片尚未全面开发的滨江地区,开展最高标准的开发建设规划与实践,打造科技创新高地。相较于2013年定海、平凉社区单元控制性详细规划,其商业办公用地的开发量有明显的增量。

图4 2000—2021年杨浦区征收居民房屋面积及户数变化

Fig.4 Changes in the area of residential housing and the number of households expropriated in Yangpu District from 2000-2021

资料来源:笔者自绘

从撤资走向再投资,意味着原先吸纳的、相对弱势群体的离开。根据第五次、第六次、第七次全国人口普查(分别简称“五普”“六普”“七普”)数据,2000—2020年,杨浦区11个街道(除新江湾城街道)的外来人口占比呈现先增长、后下降的趋势。研究范围内,2000—2010年外来人口占比上升的幅度超过区平均涨幅,2010—2020年外来人口占比下降的幅度也超过区平均跌幅。2000—2020年,杨浦区11个街道受教育程度为初中及以下的居民占比不断下降。其中,2010—2020年间,研究范围内受教育程度为初中及以下的居民占比下降的幅度同样超过区平均跌幅(图5)。这两个变化趋势恰与研究范围内投资的变化周期相吻合。

图5 五普至七普杨浦区研究范围内、外受教育程度为初中及以下的人口占比变化和外来常住人口占比变化

Fig.5 Changes in the proportion of population with education level of junior high school and below, and changes in the proportion of migrant population in the study area of Yangpu District from the Fifth National Population Census to the Seventh National Population Census

资料来源:根据五普、六普、七普数据自绘

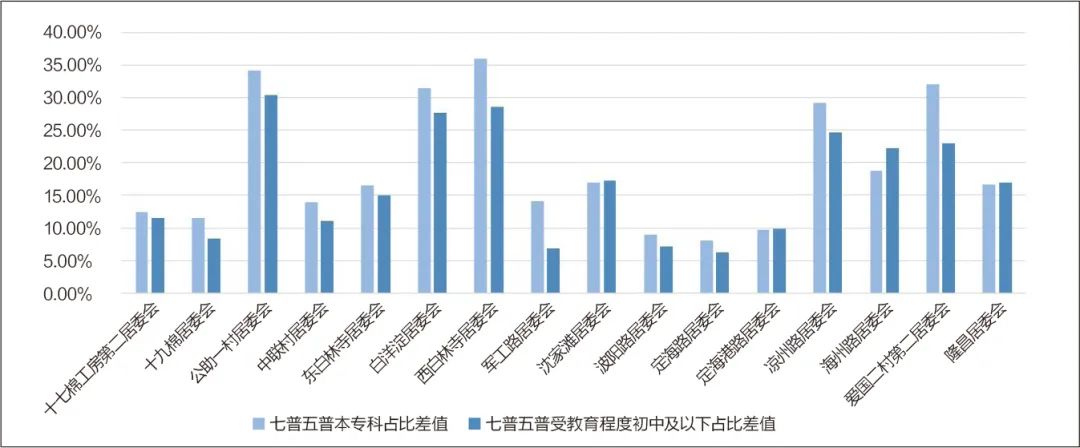

吸纳这些相对弱势群体较多的是各类历史社区。对定海路街道各居委会五普至七普间受教育程度的变化进行分析比较,可见,受教育程度变化程度较小的主要是里弄、工房、私房集中的居委会,而以工人新村、新建商品房为主的居委会,受教育程度普遍变化较大(图6)。2005年,研究杨浦区低保家庭相对集中的区域,发现定海路街道有半数居委会城镇低保家庭占比超过15%。六普时,研究涉及的四个街道,外来人口占比处于上海市99个街道的中位数以下。但定海路街道、平凉路街道、大桥街道受教育程度为初中及以下的占比排名为第14~25名。不同于其他中心城区内衰败的历史社区,杨浦区的历史社区中有较多的本地下岗工人。本地下岗工人与外来租户共同构成受到“士绅化”冲击的弱势群体。

图6 五普至七普定海路街道各居委会受教育程度人口比重变化

Fig.6 Changes in the proportion of population by education level in each residents' committee of Dinghai Sub-district from the Fifth National Population Census to the Seventh National Population Census

资料来源:根据五普、七普数据自绘

03

“生产——生活”空间关联的

遗产与变体

研究范围的“士绅化”并非只是“生产—生活”空间的解离与土地商品化后迁出旧有工人的过程。“生产—生活”空间关联的解体,并不意味着基于工人社区生活经验的社会网络彻底解体,它与后续拆除式改造规划之间形成微妙的“拮抗关系”。以下选择西白林寺社区作为实例,说明其复杂性。

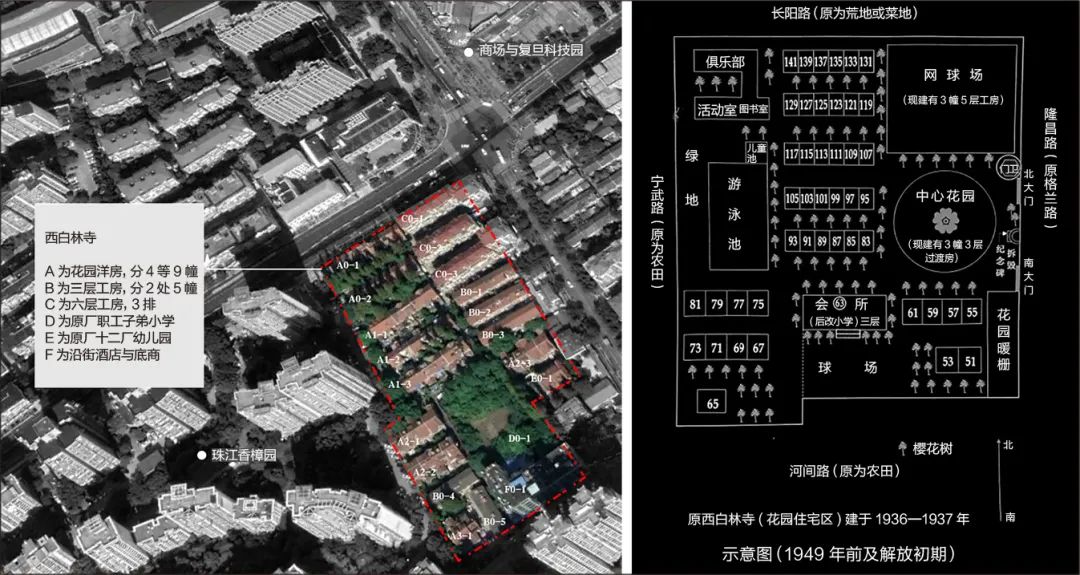

西白林寺社区建成于1932年,原为日商大康纱厂高级职员宿舍,1949年后成为上海第十二棉纺厂(以下简称“国棉十二厂”)宿舍区,包含九座两层花园洋房及前述配套设施。20世纪七八十年代,在原中心花园与网球场上加建了五栋简易工房和三栋新式公房(图7)。2003年,因邻近地块珠江香樟园的高层建设影响其采光,部分社区居民开始争取动迁改造。2004年9月,西白林寺地块进入土地前期储备开发流程;2005年4月,西白林寺社区启动拆迁。然而,由于动迁工作及动迁条件均存在一定争议,拆迁工作很快陷入停滞。目前,西白林寺社区400户居民中约有250户尚未迁出。

图7 西白林寺现状建筑构成(左)与原平面复原图(右)

Fig.7 Current architectural composition (left) and original layout plan of the Xibailin Temple (right)

资料来源:根据居民图纸绘制

2023年11月至2024年1月,研究团队对社区二十多位长期居住的居民进行40多个小时的半结构访谈,与13位社区积极分子开展多次开放式讨论。通过访谈和讨论,研究团队发现从“生产—生活”空间关系重构的角度来看,这一社区的“士绅化”过程既有典型性,也有特殊性。

西白林寺社区第一代居民多在中华人民共和国成立之初就职于国棉十二厂,并居住于花园洋房,他们普遍对社区有较强的归属感和自豪感,其子女一般仍为工人,且部分经历过“上山下乡”。相较于父辈,他们之间缺乏单位关系纽带与共同的生活经验。1964年,西白林寺社区从国棉十二厂直管,转变为杨浦区房管所直管,1972年其中心花园被拆除,改为三层简易工房,以解决周边居民居住困难的问题。在这一时期,新迁入居民与洋房居民在身份认同上存在较大差异。20世纪90年代初,随着纺织业破产,下岗潮陆续开启,受访居民多数都经历过企业改制与下岗再就业过程。工厂在破产后,对社区的投入减少,职工与工厂关系迅速切割。加之个人生活的动荡,生活社区与生产空间彻底“脱钩”,作为“士绅化”第一环节的社区边缘化得以开始。2002年,西白林寺社区近旁的上海冶炼厂地块被收储出让给珠江合生公司,土地出让范围还连带西白林寺社区的游泳池、部分子弟小学俱乐部与疗养院用地。这些设施均在高层商品住宅的建设中被拆除,多位受访居民表达出对失去社区场所感到痛心。正是这一时点,使得部分社区居民开始争取或接受动迁,他们多居于简易工房。同时,也出现一批坚决反对动迁的居民,他们多居于花园洋房。反对的居民在给区政府的联名信中表明对社区洋房及历史环境价值的珍视,希望社区地方感能延续并得到保护性开发。

2015年,一位社区居民自发组织以“情系白林寺”为名的主题活动,邀请原居住在白林寺的居民共同回忆过往并做文艺演出。首届活动便有187名居民参与,其中,仍住在社区与已搬离社区的居民各占一半。至今,该活动已经举办五届。居民在举办活动时,并不讨论动迁问题,对于他们来说,社区的物质载体与老友仍在原处更为重要。对“士绅化”的过程而言,这个现象颇为有趣,即当生产、生活空间各自走向衰败与重塑时,将它们重新链接起来的百年工业社区历史叙事却在近年重新兴起。

除了居民自发的行动之外,媒体、学者、街道及区规划部门也都在重申这一历史叙事。如2022年,定海路街道的政协代表与人大代表分别在两会上提出将隆昌路打造为历史文化风貌街区的提案。

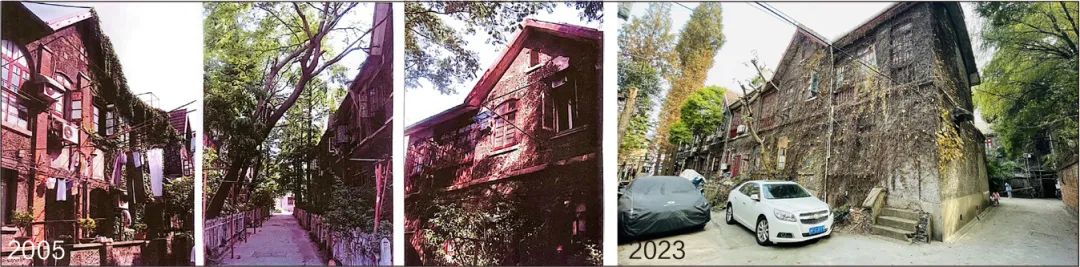

然而此类叙事常常与现实之间存在巨大落差。一方面,沉淀了百年工业文化的社区,在某种程度上已经转型为以外来租户为主的社区(图8)。如西白林寺社区经历动迁后,1/3的居民已经离开,半数常住人口为外来租户。部分外来租户在社区内部及周边从事基层服务业,他们就像二十年前的下岗工人,社区更新将对其生计造成较大冲击,他们的地方感也将明显有别于本地居民的叙事。

图8 西白林寺2005年与2023年对比,衰败良多

Fig.8 Comparison of Xibailin Temple in 2005 and 2003, showing significant deterioration

资料来源:居民王昌隆拍摄、笔者自摄

另一方面,在未来的社区更新中,“生产—生活”空间的历史可能只是作为一种历史风貌存在,缺乏对建筑肌理背后社会关系与地方感的考量。在杨浦滨江南段32个历史风貌保护街坊中,至少有12处被规划为二类住宅用地(图9),容积率为0.9~1.4,限高15m以下,将建设历史风貌别墅。位于八埭头的汾州里街坊,曾囊括极为密集的沿街底层商业界面,汾州路与扬州路路口的集市也已存续三十余年。2022年,该街坊所属的平凉街道6街坊地块出让给瑞安地产与杨树浦置业,规划打造28栋联排和合院式别墅。其街坊界面虽吸纳里弄纹饰,但摒弃了原有的里弄形式,多为封闭界面,内部功能也转化为单一、封闭的居住功能。这与此前高度繁华、市井化的汾州里街坊氛围相去甚远。距离平凉街道6街坊不远的上水工房社区,曾配套英式标准足球场,并向周边居民开放。但在2023年出让的平凉街道42街坊,出让范围仅囊括上水工房社区中的历史住宅,将作为商业办公场所使用,并不包含球场。原球场被单独划入周边学校,这一用地切割同样改变了足球场的开放性,以及其与历史建筑之间的关系。这两个更新案例,都只保留了原有社区鸟瞰视角下的空间形态,而剔除了原有社区公共生活的要素。在“生产—生活”功能单一化的本底下,“百年工人社区”的历史叙事仅仅是一种“文化修辞”的存在。

图9 2022年杨浦滨江南段控制性详细规划新增住宅用地分类别分布图

Fig.9 Classification and distribution of new residential land in the detailed regulatory planning of the southern section of Yangpu Riverside in 2022

资料来源:根据2022年杨浦滨江南段控制性详细规划绘制

值得思考的是,对于西白林寺这类潜在“士绅化”的社区来说,未来的更新只能是旧有的二元选择吗?是选择无视原有社区的地方感、公共生活及低收入租户的生计,将社区改造为历史建筑风貌外衣下的豪奢社区,还是任其在被资本遗忘的角落里继续衰败?

04

结论与讨论

通过对杨浦滨江地区及其社区个案的研究可知,传统工业区“生产—生活”空间关系的重构可以细分为五个阶段:第一阶段,近代工业化进程中,外资工厂与移民工人居所之间初步建立联系;第二阶段,1949年单位制整合后,工人社区开始产生相对稳定的地方认同感,“生产—生活”空间的纽带加强,成为整体系统,但也产生了矛盾;第三阶段,土地商品化、住房商品化改革与国企改制后,工厂与工人居所之间的关联解体,各自进入开发重建的周期;第四阶段,在长期的失修、撤资与缓慢滚动的动迁过程中,工人社区开始被边缘化;第五阶段,在租金差距足够大后,滨江大量的工人地区重新成为城市重建与“士绅化”的前沿。其中,第一、第二阶段构成研究区域“士绅化”的本底基础,第三阶段是开启“士绅化”周期的必要条件,第四、第五阶段分别为“士绅化”撤资与再投资的过程。在最后两个阶段中,工人的社区身份开始弱化,但工人社区的地方社会网络仍有所残留。“百年工人社区”的历史叙事浮现在规划更新的思路中,但此种更新实践在一定程度上遮蔽了近三十年新移民工人的生活历史,并未真正尊重原有工人社区的地方感与空间关联。对于当下杨浦滨江地区的城市更新而言,想要培育有活力、有历史且在地的新“生产—生活”空间关联,重要的是如何不再囿于过往的“二元”选择。而对五个阶段演替过程的分析,为这一问题的解决提供了两点启示。

一是开启“士绅化”的前提,即土地及住房的商品化。城市空间生产中,既有服务于开发商盈利的商品,也有服务于社会公正的公共物品。仅从功能复合的角度看,混合主体的开发、混合用途地块的分层出让、利用容积率转移与奖励增加公益用途、视用途减免土地出让金等,都是应对土地商品化的策略。但进一步应对住房的商品化,要处理两种产品的资金周转模式。开发商的收益回报主要来自于租金与资产的销售,而不是运营服务与股权投资;公益性开发的投资来自于公共财政,而非商业回报的补充。只有盈利性开发更多将预期收益聚焦于运营服务版块、公益性开发更多寻求社会资本的参与,运营内容与社群才会得到更可持续的资金支持,“生产—生活”空间才能建立起共同的运营逻辑。

二是“生产—生活”空间建立有机联系仍需依赖两类参与主体。一类是在居住社区周边工作的企业与商户,他们临近社区却不附着于社区,需要重新建立企业与居住社区之间双向的连结。另一类是社区内多元的居民,如本地居民社群、社区内从事基层服务的长期租户,以及社区更新带来的新住户。这些主体彼此之间存在依赖关系,但并不共同参与社区更新。未来的社区更新需要进一步吸纳更多元的社区居民,只有更深地调动这些主体参与城市更新,历史风貌保护的规划设计才不会陷入刻板的理解与形式化的运用,才能够突破窠臼,更创造性地回应居民需要,赋予地方感的空间原型以新的生命。

以上两个维度,在上海市现有的城市更新体系中都有相应的操作基础,但现实并不尽如人意。例如,在上述风貌别墅建设中,容积率转移的空间权规划工具,更多只是服务于旧区改造的资金平衡、相对浮于表面的历史风貌保护与城市空间的奢侈化。已有的社区规划,公众参与与控制性详细规划相对脱节,或者仅为其补充,尚未触及深层次的规划利益分配与城市愿景塑造。因此,地方政府对这些具体更新政策与制度的价值观引导至关重要。在经济发展进入增速放缓的新常态后,建设更公正、更包容的城市生活合乎经济理性与人民需求。城市设计需要更多成为一种公共政策。

杨浦滨江地区工人社区的发展已过百年,对于当下而言,如何突破表象上对历史的追忆,追求对历史的真正继承与创造,亟待探索。

立即订阅

立即订阅