最新文章

突发公共卫生事件下我国乡村治理体系和城乡融合发展的思考

2024-06-19摘要

2021年初和2022年3月疫情在乡村地区多点暴发,其传播路径、传播链条、传播关系和传播时间方面都呈现新特征。从此次疫情在城乡之间的隐匿性传播到被有效阻断,既反映出我国乡村公共卫生应急管理体系的脆弱性及乡村社会治理面临的现实困境,又体现出公共健康紧急情况下公共资源在城乡之间的流动规律和互动关系,为我国乡村治理和城乡融合提供了新思路。文章提出乡村治理和城乡融合发展的两种策略,一种是突发事件下城乡资源调度圈的构建;另一种是以乡村振兴和新型城镇化为引擎,以空间治理为载体,促进城乡要素合理流动,推进城乡公共服务均等化。

作 者

许丽君 沈阳建筑大学建筑与规划学院博士研究生

公共卫生事件的传播特征反映社会互动关系。其中,2021年初暴发的公共卫生事件呈现三大特征:一是在乡村地区多点暴发;二是发现时病毒已形成隐形传播,滞留时间长;三是出现超级传播现象。其实无论是病毒的传播,还是防控过程中资源的调动,反映的都是资源要素及其载体在空间上的流动。如2022年上海公共卫生事件后期发展呈现明显的由外围向中心收缩的情况,并在郊区率先实现社会面清零。这一方面是因为郊区人口密度低,疫情相对分散;另一方面是封控后中心城区与外围郊区的互动指数降低,在封控区域以外的地区,传播风险不断降低。

疫情在乡村地区暴发并被有效阻断的过程,既暴露出乡村公共卫生和治理体系的现实困境,也反映出城乡之间要素流动的规律和互动关系。然而,在城乡地域,以医疗资源为代表的公共资源配置表现出不均衡性。一方面由于供给的结构性失衡,优质医疗卫生资源本身相对有限和稀缺;另一方面受城市“虹吸效应”的影响,乡村地区资源要素外流,加上自身医疗卫生系统发展动力不足,乡村地区逐渐成为医疗资源配置的薄弱区域。本研究基于2022年3月暴发的公共卫生事件的流动规律和防控困境,结合乡村振兴和新型城镇化,尝试探讨乡村治理及城乡互动机制。

01

此轮公共卫生事件的

流动规律和特点

1.1 传播场景:城乡要素互动中渐进性扩散

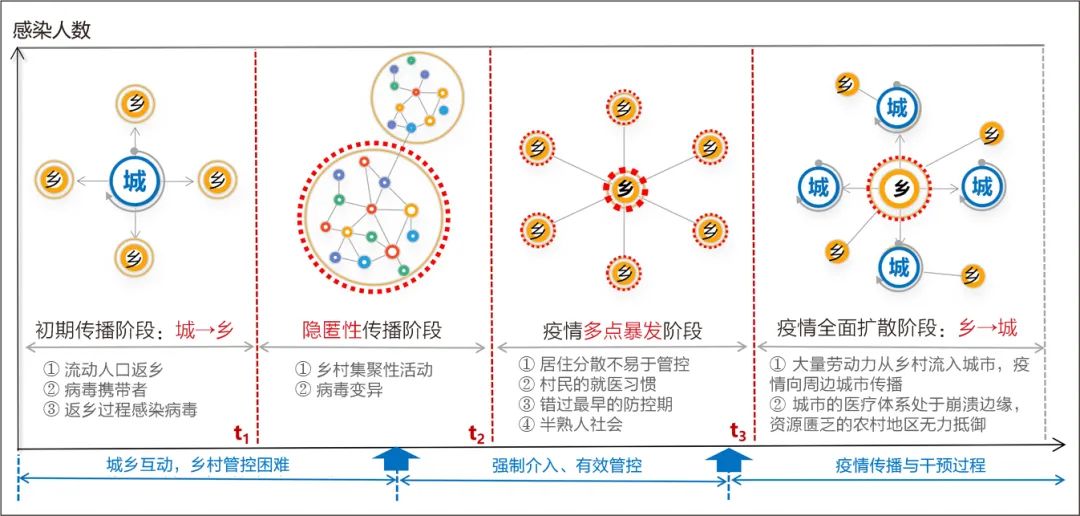

2021年初,北京、沈阳、大连、石家庄等地陆续出现疫情反弹现象,且暴发地多集中于乡村。由于病例的超长潜伏期和无症状表现,病毒空间的“隐匿性”增强,疫情在传播路径、传播链条、传播关系和传播时间方面,出现多点暴发、超级传播、高隐匿性和聚集性发病等特征。2022年3月暴发的疫情波及29个省、市,呈现流动范围广、规模性与散发性疫情交织、续发性疫情多等特征。从传播到暴发可分为四个场景(图1):首先,携带流感病毒的流动人口返乡;其次,由于当时乡村基层医疗不具备病毒检测能力,病毒在半熟人社会的乡村通过集聚性活动进行隐匿性传播;然后,随着时间的推移,乡村出现多点暴发现象;最后,国家通过及时介入、有效管控,防止疫情全面扩散。

图1 农村公共卫生事件暴发演绎场景示意图

Fig.1 Scenarios of epidemic spread after outbreak in rural areas

资料来源:笔者自绘

1.2 传播路径:乡村多点暴发并向城市蔓延

疫情多点暴发和传播,与人口的流动密切相关。在城乡二元机制下,不完全的城镇化产生大量流动人口,造成城乡人口的“钟摆式”流动。2021年初,随着流动劳务人员春节返乡,城乡之间的人员流动进一步加大,河北、吉林、黑龙江等地暴发的疫情集中在乡村地区,并向城市蔓延。如河北此轮聚集性疫情发生在乡村的占比达87%,农民感染病例占病例总数的70.07%。

1.3 传播链条:出现超级传播和超长传播链

“超级传播”在流行病学中指一个疾病感染者传播并导致二代病人数量超过基本传播数。与城市相比,乡村地区地广人稀,地域空间广阔、居住分散、空气质量好,本不利于病毒的传播。然而,2021年初,部分地区出现超级传播现象。主要是由于乡村为熟人社会,村民主体成员彼此熟悉,日常走村串户、走亲访友类活动频繁。特别是临近年终,乡村地区人口回流量大,聚集类活动多,婚丧嫁娶、祭祖节庆等礼俗关系进行集聚性活动相对较多,从而增加传播风险。

1.4 传播时间:持续隐秘传播

与城市相比,大部分乡村地区的诊所、卫生室当时并不具备病毒检测能力。乡村患者在症状之初无法早做诊断,发病时无法及时就医。加上病例参与公共活动的时间与发病时间相隔较长,发现时病毒已隐秘传播一段时间。另外,受冷冬气候和病毒变异影响,以及早期感染者的无症状特殊体征,病毒出现持续隐匿性传播。病毒传播途径复杂、传播面广,溯源困难。

1.5 传播关系:聚集性活动高度集中

在超级传播链中,本轮卫生事件具有关联度强、集中度高、发病多的特点,家庭聚集与人群活动聚集明显,短期内出现大量病例,如黑龙江、山东、辽宁、大连等地多为聚集性发病。传播关系具体表现为患者的密切接触者,如家庭亲属、朋友、同事和医务人员等。从沈阳疫情传播关系图谱来看,主要为集聚性发病,并涉及四个公共场所、五家医疗机构、七个家庭。婚宴、葬礼、展销会、会议、考试等活动成为流调信息高频场景。防范聚集性疫情,控制集聚规模,是缩短传播链条的关键。

02

公共卫生事件下的

我国乡村防控困境

乡村地区公共卫生事件暴发及防控过程中的短板,是我国乡村治理体系面临的现实问题,与农村经济发展不充分、资源要素配置弱、危机防控系统不健全、医疗卫生服务供给与居民健康需求不匹配,以及病毒的传播特点密切相关。

2.1 应急保障不足,医疗服务供给错位和排斥

近年来我国加强乡村基础设施建设,以基础设施为代表的公共产品和社会服务不断向乡村延伸。然而,长久以来乡村建设发展积弱积贫,面对突发事件,应急管理在物资、人员和信息方面仍存在短板。首先,城乡公共卫生资源分配差距较大。与城市相比,乡村地区在基本公共服务供给过程中存在缺位、错位,以及使用低效的现象,农村诊所、卫生室在危机防控、疫情识别和医疗协同救治方面存在应急性不足的问题。其次,城乡之间仍存在较大的信息鸿沟。村民对疾病的知晓率低、防护意识淡薄,易受虚假新闻和谣言影响,从而产生恐慌情绪,加大疫情防控的难度。最后,流动人口在医疗资源利用方面不占优势。一方面,由于医疗资源可获得性存在地域不均衡,乡村地区现有医疗服务难以满足居民健康防护的诉求;另一方面,受城市公共服务与社会保障机制的排斥,流动人口在遭遇突发公共卫生危机时的健康风险较高。对于流动的农民工来说,在城市里很难获得基本护理,而回乡能获得家庭成员的照护,家庭成为其健康的基本庇护所。

2.2 农业供应链脆弱,农产品短缺和滞销并存

大市场、大流通的现代化农业体系提高了生产效率,并根据农业资源禀赋进行分工和集中生产,形成以消费市场为核心、辐射全国的供应链。如山东寿光、河北张北、河南新野、四川彭州、云南元谋、广州湛江等,作为我国主要的蔬菜供应区,保障全国人民的物资供应。农业形成的产业链庞大而复杂,牵一发而动全身。疫情暴发以来,农业供应链遭受重大冲击,精准管理的大城市出现蔬菜供应短缺,致力于提供生活物资的乡村出现农产品滞销现象。虽然公共卫生事件不会像恶劣天气一样影响农作物的生长和产量,但流通渠道的不顺畅极大地影响农产品供应的稳定性。

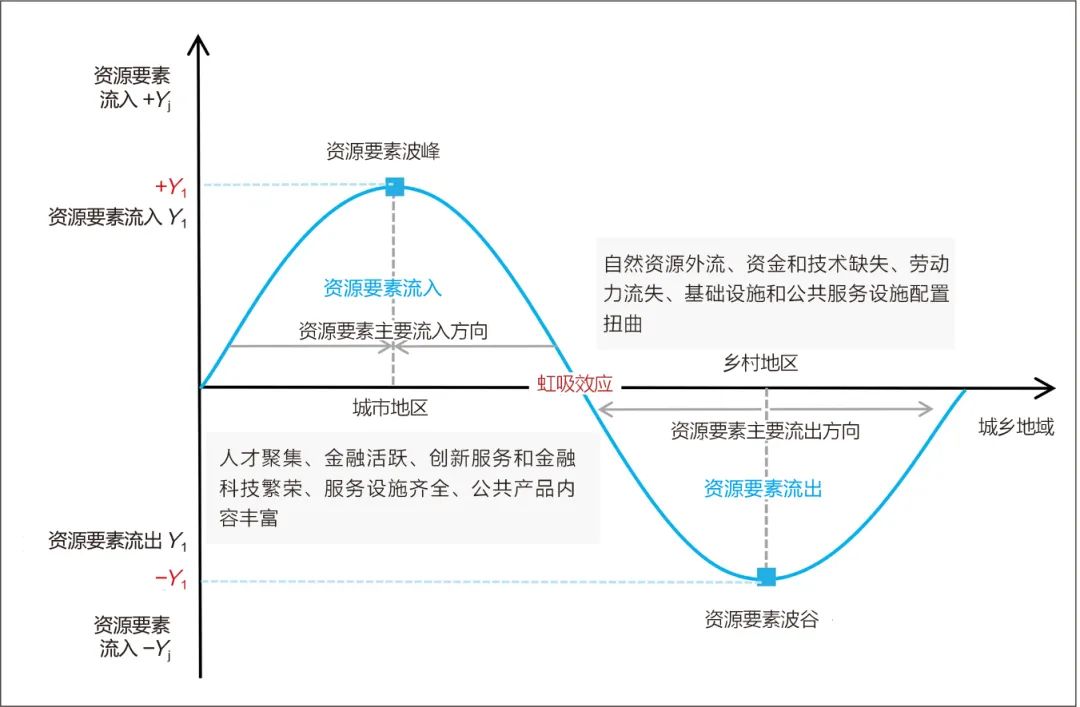

2.3 要素外流,农村危机防控的综合支撑力差

受到资源环境、区位条件、政策制度,以及城市地区“虹吸效应”等的影响,乡村地区长期处于资源要素流失的状态(图2),城乡之间生产要素无法实现正常流动与合理配置。农村经济发展体量小、自然资源外流、资金技术缺失、人口产业“空心化”,乡村地区的发展空间日益狭窄,整体呈收缩趋势,地区经济保障能力相对滞后。以医疗资源为代表的公共资源配置水平远低于城市地区,并存在供不应求、建设标准低、位置不合理等问题。

图2 城乡资源要素流动情况

Fig.2 Flow of urban and rural resource elements

资料来源:笔者自绘

在工业化和城镇化的推动下,乡村熟人社会逐渐解体,村民之间关系紧密度降低,传统组织弱化、权力结构上移、人口流失及周期性的人口回流,给乡村治理带来一系列困难。一是人才流失严重造成村民自治力量减弱,使乡村自治失去内生力量。二是数量庞大的“流动性人群”,既不能完全融入城市,享受与城市居民同等的社会保障和福利,又不能长居乡村,正常履行农村共同体的权利和义务,加大了乡村治理难度。三是乡村社会结构不完整、组织能力差、缺乏人口支持,社会关系支离破碎,能够代表集体利益的人不知所踪。尤其是农村劳动力外流带来农民收入结构变化,乡村社会异质性凸显,导致农户对土地的依附度下降,削弱农户参与集体行动的积极性。四是乡村文化日益物质化、功利化,单靠政府力量难以支撑村庄发展。加上由于缺乏专业性,治理管控工作容易变形。

2.4 以物质空间为载体的城乡融合机制不完善

由于融合机制不完善,受人群流动性、地区公共卫生水平和城乡制度分割影响,农村地区依靠自身能力进行防控举步维艰。城乡融合的本质是,在城乡发展要素自由流动、公平与共享基础上,实现城乡协调和一体化发展。城乡融合机制不完善主要体现在三个方面:一是城乡之间人员和要素的互流失衡;二是城乡之间社会保障和基本设施关联度低;三是要素配置非理性化,导致城乡之间人居环境建设存在明显差距。其中,物质空间作为资源要素的载体,优化要素空间格局、促进区域间的要素流动,为要素的集聚和扩散提供空间和渠道,是城乡治理的重要任务之一。长期以来,农民在城乡之间往复流动,形成“半工半耕”的生计模式,实际上是“财富和价值生产空间的错位配置”,即农民通过进城务工获取“财富生产”来支撑家庭日常生活所需。但受户籍制度、劳动力市场分割等影响,流动村民仍需要回乡进行农业生产。这种“财富生产”和“农业生产”的错位,反映农村现代化建设的不完全,以及城乡公共资源分布的不均衡。

03

以医疗卫生资源为代表的

城乡资源弹性调配策略

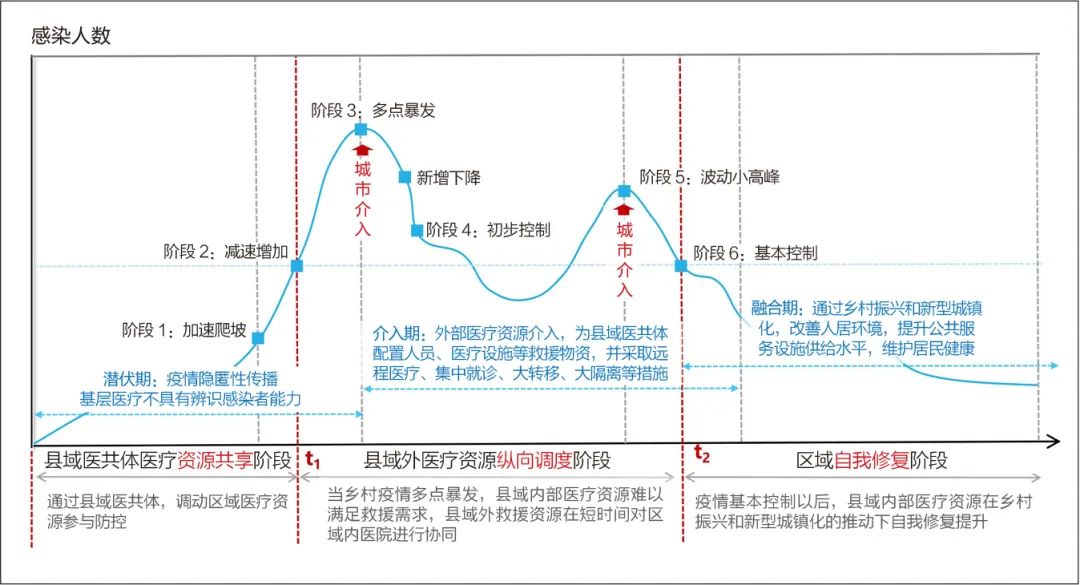

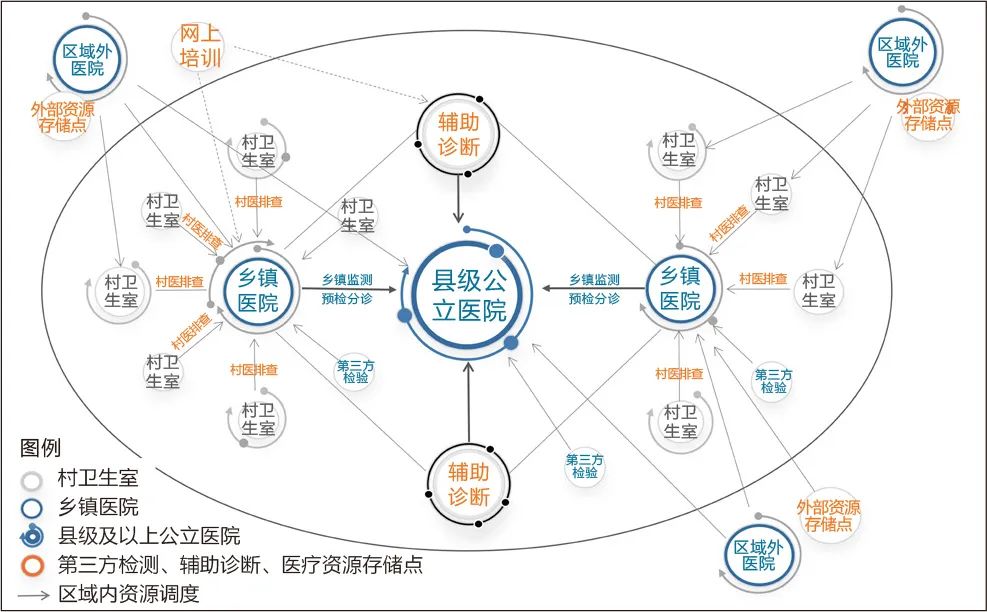

从公共卫生事件在乡村地区出现,到国家及时介入和有效管控,反映以医疗资源为代表的公共资源在城乡之间流动的规律(图3)。在疫情隐匿性传播阶段,主要以县域医共体为基本单位,进行资源协同。由于基层医疗资源水平低,救治能力有限,一旦乡村疫情多点暴发,需纵向调度区域外的医疗资源,进行紧急救治支援。乡村地区医疗卫生水平的提升,需要以乡村振兴和新型城镇化为引擎,以推进城乡公共产品和社会保障的均等化为重要途径,以协同发展的思路整合区域资源。

图3 突发公共卫生事件下城乡医疗资源互动示意图

Fig.3 Relationship between urban and rural medical and health resources allocation under public health emergencies

资料来源:笔者自绘

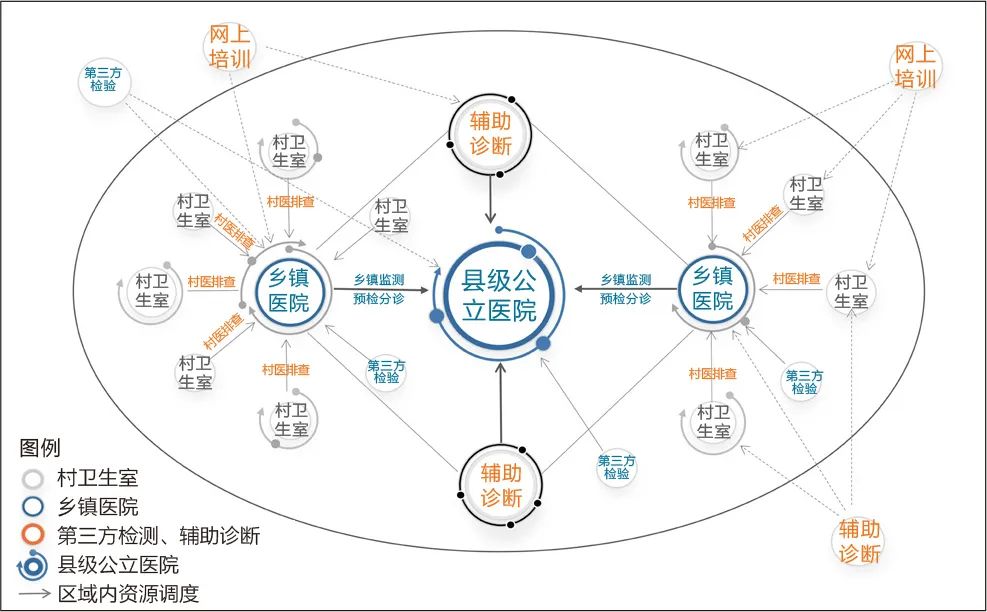

3.1 基于县域医共体的区域应急资源内部协同

县域医共体是针对乡村地区医疗资源的现实情况,利用行政手段,通过县域医疗资源的共享与下沉,建立的以县级公立医院为牵头、乡镇医院为枢纽、村卫生室为网底的整合型医疗体系。疫情出现后,县域医共体作为统筹组织中心,结合网上培训、辅助诊断、第三方检验,发挥上下联动优势,形成村医排查、乡镇监测、预检分诊,县医院诊治、转诊的“县—乡—村”联动分级防控格局(图4)。多地县域医共体结合当地实际,通过统一管理、资源下沉、协同联动等方式,初步构建农村地区医防融合的医疗卫生服务体制。由于城乡医疗资源分布不均,农村医疗水平较为薄弱,现阶段各地的医共体相对松散,在防疫过程中存在一些不足:一是乡镇级疫情识别能力低;二是基层医护人员协作机制不完善;三是平战结合不足,基层医疗系统韧性有待增强;四是县域救援物资储备不足,在急诊、急救、重症感染方面的专业救治能力有限。在医疗资源调度上,一方面要加强县域医疗卫生机构多元主体协同联动的作用,增强医共体与疾病预防控制部门、卫生行政部门等的协作,制定平战结合的联动机制,发挥医共体制度的优势;另一方面要创新农村地区医疗卫生应急服务模式,基于农村居民的医疗诉求和就医习惯,以医共体和家庭医生为主导,探索适合农村居民的医疗与公共卫生一体的服务包。

图4 以县域医共体为基本单位进行资源协同的示意图

Fig.4 Schematic diagram of resource collaboration based on county-level integrated medical community as the basic unit

资料来源:笔者自绘

3.2 基于外部援助的区域外应急资源纵向调度

由于应急管理资源保障不足、危机防控系统不健全、医疗服务供给与居民需求不匹配、乡村地区老幼脆弱人群较多等现实情况,乡村地区一旦出现疫情,易形成多点暴发。面对乡村地区医疗资源供不应求的现实,需要城乡之间“被动式”的医疗资源救济填补需求(图5),即由城市向乡村地区输入优质医疗救治资源。其中,县级医院作为乡村医疗卫生网络的“龙头”,是城市医疗资源的主要输入节点。同时,通过医疗资源补给、远程诊疗、网上培训和辅助诊断等方式,完善乡镇医院的监测、预检、分诊功能,提高农村疫情的识别能力。

图5 基于外部援助的区域医疗资源纵向调度示意图

Fig.5 Vertical allocation of regional medical resources based on external assistance

资料来源:笔者自绘

3.3 城乡互动机制思考

乡村地区公共卫生事件的暴发,反映农村公共卫生应急管理体系的脆弱性,更反映乡村社会治理的特殊性。我国城乡地域差异大,重大突发公共事件具有突发性、紧急性和不确定性,面对短期内城乡无法迅速实现公共服务均等化的客观现实,需要从时间维度建立城乡互动机制。首先要建立区域应急管理调度圈,当突发事件出现,可以第一时间从周边紧急调度资源;其次要针对乡村基层治理面临的问题,以乡村振兴战略和新型城镇化建设为抓手,破解农村经济社会发展中的体制机制障碍,解决乡村地区“财富生产”与“农业生产”的空间逻辑错位问题,实现乡村地区治理能力和治理体系的现代化。

与城市相比,乡村人口相对稀疏,人流聚集区域少、居住密度低、空气流通性好,在一定程度上具备阻碍公共传播的优势。在此背景下,合理地控制城市人口规模,通过向城市周边乡村地区疏解部分功能,引导城市人口向周边乡村地区流动。而大城市周边的乡村地区,也应利用自身地缘优势,抓住城市功能疏解的机遇,积极承接城市转移的产业、功能和人口等,实现乡村地区的跨越式发展。

04

城乡互动下

城乡融合体制机制构建

乡村地区在重大突发公共卫生事件中,呈现资源保障性不足、治理主体羸弱、经济支撑力差、载体性融合不完善等现实困境,是乡村治理治理缺乏活力和城乡发展不均衡的客观反映。乡村治理现代化涉及治理体系、治理内容、治理手段、公共服务、秩序安全等多个方面。乡村作为城乡融合发展的薄弱环节,其发展不仅需要乡村振兴的“专项行动”,也需要新型城镇化建设的牵引拉动。近期,要以城乡区域应急物资体系为重点,增强城乡在突发公共卫生事件方面的管理韧性;同时,未来要继续坚持以乡村振兴和新型城镇化为推手,大力推进城乡一体化建设。

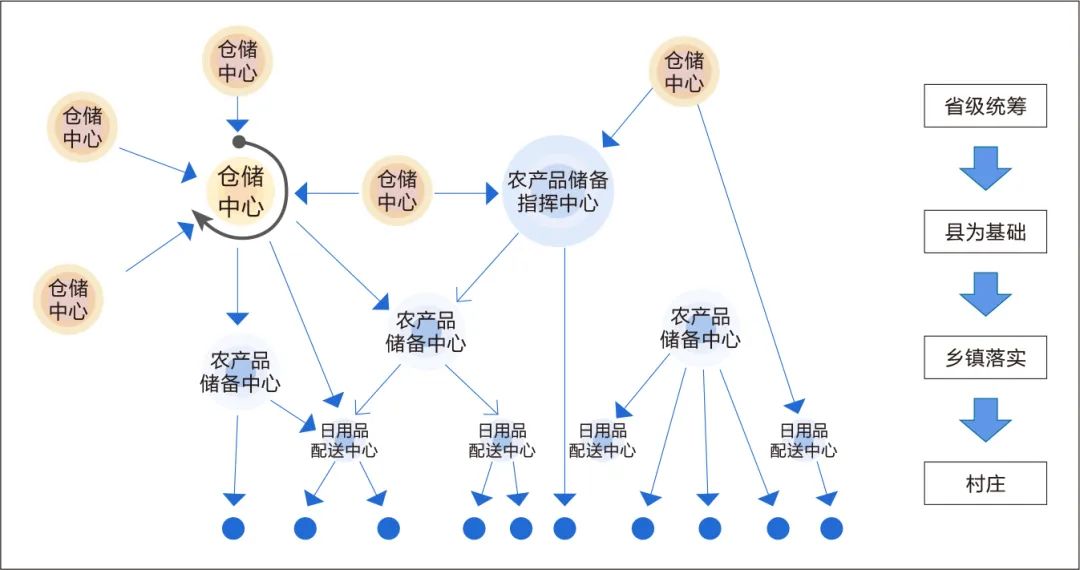

4.1 近期城乡融合:构建平战结合的区域应急物资调度圈

我国地域差异大,乡村地区普遍处于收缩现状,资源要素的流动与公共服务设施的配置越来越受劳动力要素配置的影响,城乡公共服务和社会保障的均等化短期内难以实现。乡村地区暴露的现实困境,既有人员欠缺、组织无序、智慧不足等管理问题,也有因封控导致的基本物资短缺问题。因此,要建立平战结合的城乡公共品供给和应急资源的调度圈,考虑在全封闭状态下,网购投递、商超配送、医药购买等空间设置,优化应急物资供应体系,保障居民最基本的“吃饭、吃药”需求。

以中心城市为核心、县域为基础、乡镇为网底,构建跨行政单元的资源调度圈,形成区域发展联合体,促进区域内设施和资源的共享。在生产、生活应急物资的供给上,以县为基础、省级统筹,依托供销合作社的系统资源,结合仓储、物流等方式形成农村生产、生活应急物资储备供应体系(图6)。确保在紧急情况下,及时、就近调运生活物资,切实保障消费品的供给不断、不乱。从空间公正的视角出发,强调乡村空间的公益属性,建立公共服务和生态产品跨城乡、跨区域流转的衔接制度。

图6 突发公共卫生事件下城乡紧急物资调度结构图

Fig.6 Dispatching structure of urban and rural emergency materials under public health emergencies

资料来源:笔者自绘

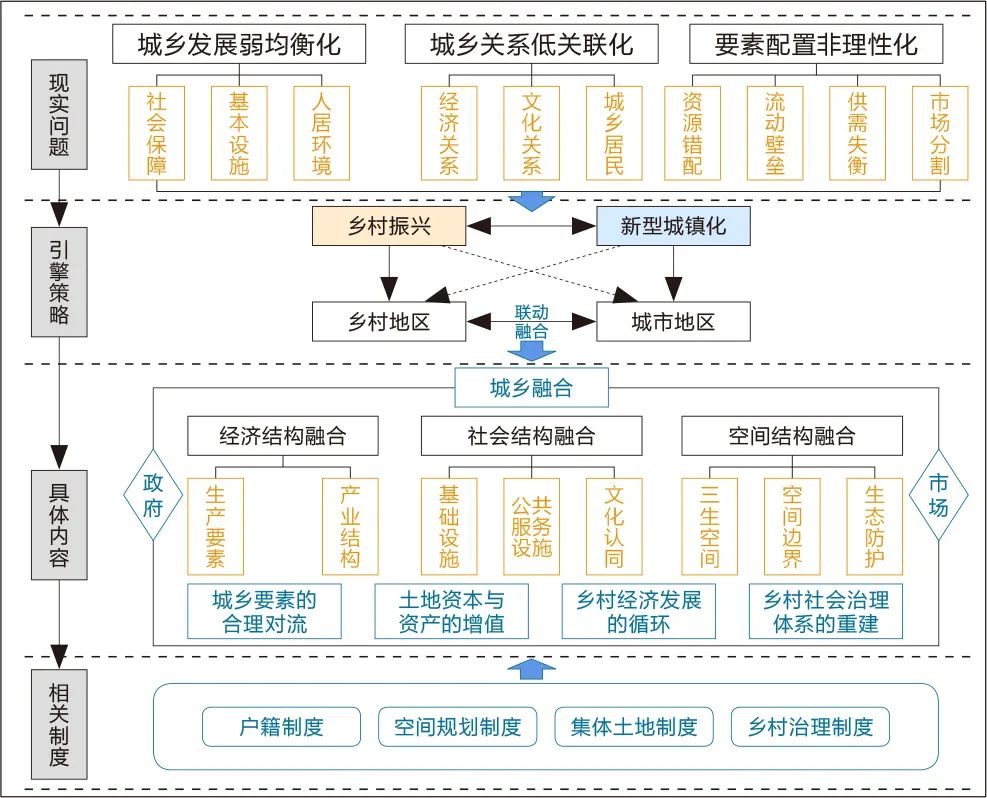

4.2 长期城乡融合:以乡村振兴和新型城镇化促进要素流动

我国乡村发展面临单点布局分散、规模难以突破、自身动力不足等限制,加上乡村应急管理资源保障不足、治理主体性单一、经济支撑力差、融合机制不完善,进一步加深城乡发展弱均衡化、城乡关系低关联化、要素配置非理性化,以及城乡在社会保障、基础设施建设、产业结构、人居环境和要素配置等方面的差距。这种差距的相对性和多维性,决定其治理方式的复杂性和治理时间的长期性,需要以乡村振兴和新型城镇化为推动力(图7),通过渐进式发展和改革手段促进城乡要素良性循环。

图7 基于乡村振兴和新型城镇化下的城乡融合框架图

Fig.7 Framework of urban-rural integration based on rural revitalization and new urbanization

资料来源:笔者自绘

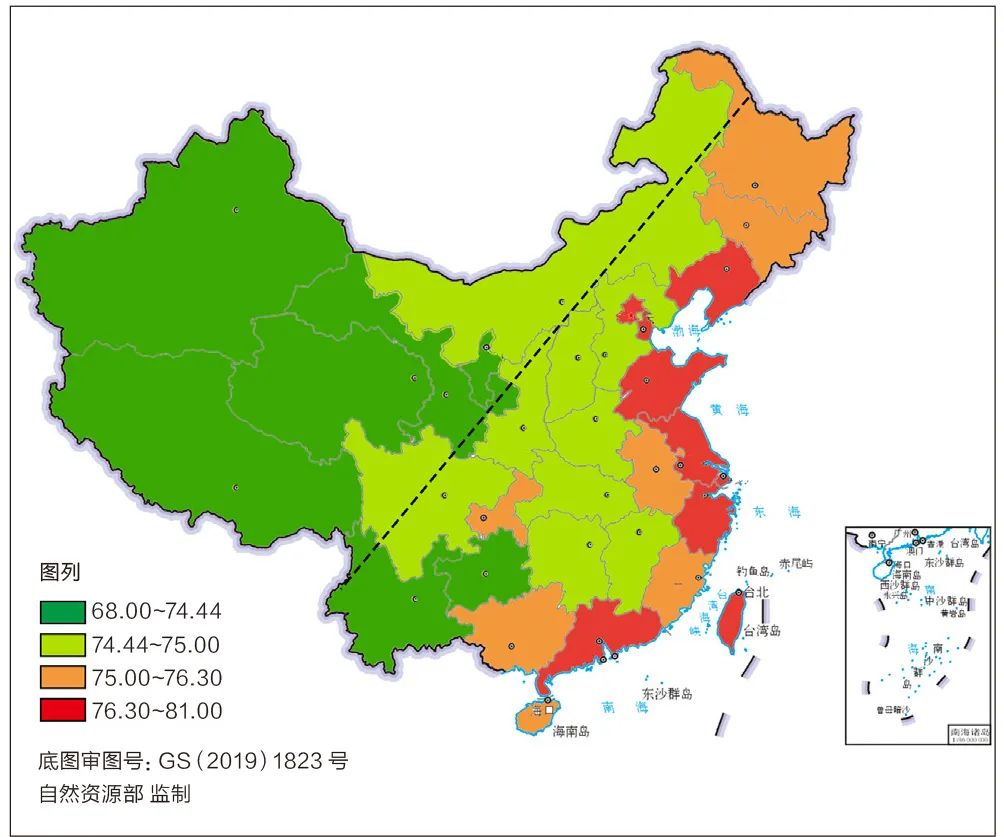

4.2.1 创新乡村振兴,破解城乡融合的“乡村病”

我国乡村量大面广,通过乡村振兴战略,破解农村经济社会发展中的体制机制障碍,解决城乡融合发展中的“乡村病”。长期以来,以“项目制”输入为代表的外力介入对乡村发展短期效果明显,但可持续性较差。因此,构建乡村内生发展路径、培育乡村发展主体、完善多元主体参与是乡村振兴的关键。以全国人均预期寿命空间分布为例,省域人均预期寿命自东向西依次递减,且空间分异与“胡焕庸线”具有一定的耦合关系(图8),“胡焕庸线”东南半壁人口预期寿命优于西北半壁,发达地区人口的平均预期寿命高于欠发达地区。人均预期寿命的高低反映社会经济发展水平及医疗卫生服务水平,是城乡经济结构、社会结构、空间结构等多方面综合作用的结果。“人”作为乡村振兴的关键,提高乡村居民健康水平,优化乡村人居环境,提高农业生产效益,是乡村振兴的重要目标。

图8 中国人均预期寿命空间分异

Fig.8 Spatial differentiation of life expectancy per capita in China

资料来源:笔者自绘

在乡村振兴过程中,首先应围绕提高农业生产效率和农业效益,积极引导和鼓励农业规模化生产,构建现代农业生产和经营体系,通过土地流转制度,实现土地向种田能手集中,保证集中后的田地作为农业化用途。积极推动农业生产向设施农业与现代农业转变,同时延伸到农产品加工、田园体验度假、乡村休闲旅游、农业休闲商业等二三产业,构筑功能复合的田园产业;其次,要盘活有限的土地要素资源,重点以农村土地流转和农村宅基地有偿退出为抓手,加强乡村振兴用地保障;再次,加大对乡村建设的资金投入,在公共教育、公共卫生等有关人力资本培育,群众健康的公共服务项目及社会性救助等方面,加强经费保障和转移支付力度;最后,针对乡村地区人口流失、环境污损、生态退化等问题,在国土空间规划的引领下,以乡村物质空间治理为基础,通过对乡村地区人口、土地、产业、基础设施等资源要素的优化配置,挖掘乡村资源要素的开发潜力。

4.2.2 推进新型城镇化,破解要素流的“梗阻”

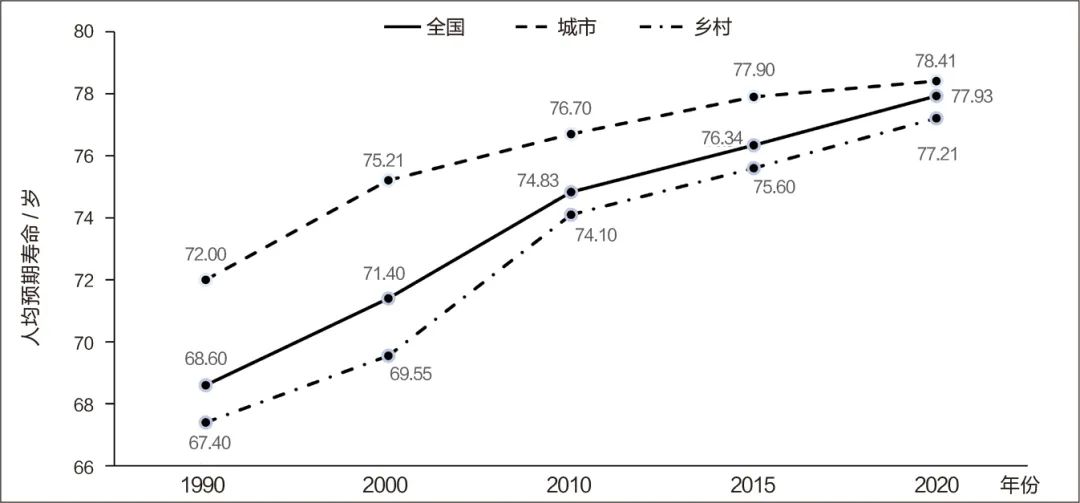

从1990年到2020年,我国人均预期寿命从68.6岁提高到77.93岁,城、乡人口预期寿命均有提高,城市地区人口预期寿命由72岁提高到78.41岁,乡村地区人口预期寿命由67.4岁上升到77.21岁。乡村地区寿命增幅高于城市地区,且随着时间推移,城乡人口预期寿命差距呈逐渐缩小趋势(图9),但城市人均预期寿命高于农村的基本格局仍未被打破。这映射了城乡之间医疗资源不均衡与居民健康水平之间有差距的客观现实。

图9 1990—2020年中国人均预期寿命变化

Fig.9 Evolution characteristics of life expectancy per capita in China from 1990 to 2020

资料来源:笔者自绘

城乡关系修复的关键在于通过城镇化路径设计,促进城乡之间要素合理地双向流动。首先,以产业发展、生态保护、公共服务一体化建设为重点,整合政府、开发商提供的资金和技术等外部资源,疏通城乡要素对流中的“梗阻”。推动城乡迁移人口市民化,引导工商业资本有序下乡,通过科技赋能支持乡村发展,加强返乡劳动力就业培训;其次,以都市圈为抓手,加快以大城市为核心,与周边中小城镇构成一体化的地域空间组织,形成“城市群—中心城市—大中小城市—特色小镇—乡村振兴”的统筹格局,促进新型城镇化与乡村振兴双向赋能、共同发展;最后,以户籍制度改革、空间规划制度完善、集体土地制度和乡村治理制度改革为抓手,通过健全土地确权审核机制、明确土地产权关系,建立城乡统一的用地市场、搭建农村产权交易服务平台等路径,优化城乡互动关系、激发乡村内生动力、强化基层组织能力,实现城乡要素的合理对流、土地资本与资产的增值、乡村经济的循环、社会治理体系的现代化。

05

结语

在乡村振兴和新型城镇化交织的时代,随着社会经济发展降速、内外部发展环境挤压,乡村社会不再是单一向度和稳定不变的,而是一个不断重构的动态过程。乡村的空间形态、产业结构、人口结构和社会文化不断转型,多元、复杂、异质成为中国乡村地域的基本特征。本文以突发公共卫生事件为背景,分析城乡要素的互动关系,针对乡村治理呈现的一般问题和资源要素流动规律,探讨空间治理导向下城乡融合的途径。第一,构建城乡资源调度圈,满足特定区域突发情况的资源需求;第二,针对乡村存在的短板,结合乡村振兴和新型城镇化,以空间治理为载体,从空间要素配置体系、空间结构传导体系、空间功能优化中寻找突破,发挥国土空间规划的宏观调控作用,促进城乡发展要素流通、空间结构互通、功能价值融通。

立即订阅

立即订阅