最新文章

都市圈核心城市城际非通勤出行特征和类型——以上海都市圈为例

2025-10-17非通勤出行是我国都市圈城际出行的主体。文章聚焦上海都市圈进入上海的城际非通勤出行特征,探知都市圈核心城市吸引城际非通勤出行的驱动力,即核心城市的城市功能。首先,使用手机信令数据识别都市圈范围内以上海为目的地、一日往返的非通勤出行,并比较三个时段非通勤出行至上海的空间特征;其次,使用兴趣点数据测算出行目的地的功能及出行距离,由此推导目的地的空间分布特征与功能特征之间的关系;最后,探讨都市圈核心城市城际非通勤类型与多层次轨道交通网络的对应关系。研究认为,城际非通勤出行的空间特征差异实质上是由功能驱动差异形成的。依据目的地功能不可替代性程度的差异,可将城际非通勤出行的功能驱动分为核心城市高等级功能驱动、普通功能驱动两类。高等级功能驱动的出行距离较长,普通功能驱动的出行距离较短。功能驱动类型可用于构建都市圈多层次轨道交通网络:干线铁路、城际铁路承载高等级功能驱动的长距离城际出行;城市轨道交通、市域(郊)铁路承载普通功能驱动的短距离城际出行。

“

作 者

刘思涵 同济大学建筑与城市规划学院博士研究生

钮心毅 同济大学建筑与城市规划学院教授,自然资源部国土空间智能规划技术重点实验室(通信作者)

李昕卓 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司助理规划师、助理工程师

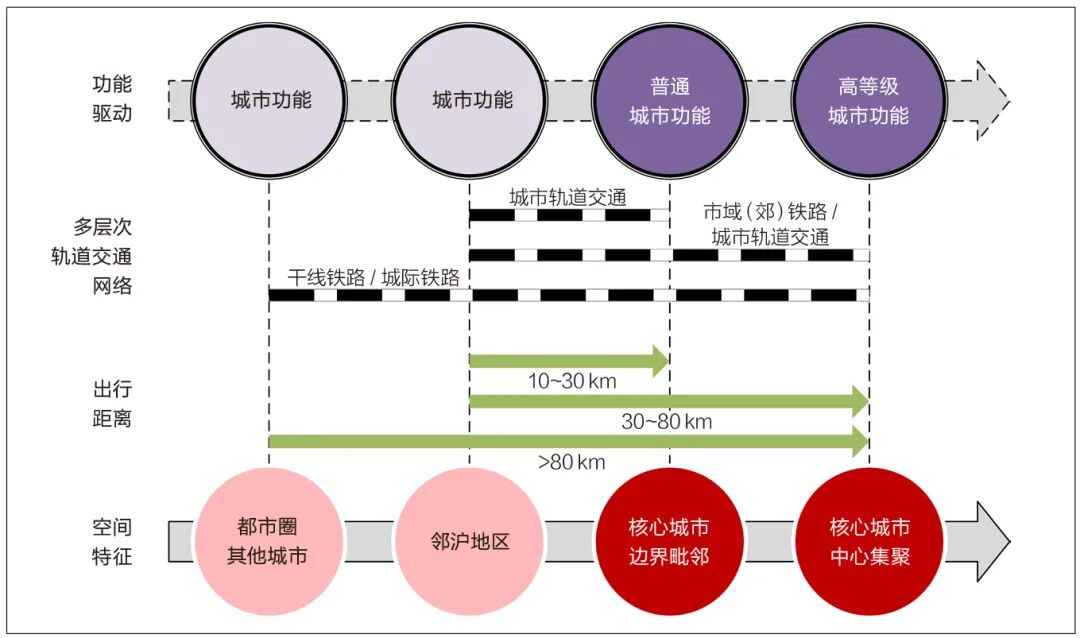

《国家发展改革委关于培育发展现代化都市圈的指导意见》(发改规划〔2019〕328号)明确提出“打造轨道上的都市圈”,推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。都市圈多层次轨道交通网络在核心城市带动区域协同发展中发挥着重要的支撑作用,建设都市圈多层次轨道交通网络已经达成共识。

明确都市圈城际出行特征是多层次轨道交通规划的前提。近年来众多研究表明,不同于城市内部以通勤出行为主体的出行特征,都市圈城际出行呈现以非通勤出行为主体的特征,城际非通勤出行占比高达90%。统计数据表明,现阶段都市圈城际出行特征逐渐向短距化和高频化转变,都市圈城际出行依赖轨道交通体系。然而,当下都市圈多层次轨道交通网络研究和都市圈城际出行研究并未有效结合。

一方面,当前都市圈多层次轨道交通网络研究多从时间尺度和距离尺度两方面入手,并未考虑实际城际出行的特征和需求。多数研究以一小时交通圈为基础,通过各层次轨道交通运行时速推断相应的运行距离,进而确定服务范围及多层次轨道交通布局。既有研究提出,15km以内的城市中心功能区应以地铁、轻轨为主要的交通方式;15~30km的中心城区应由城市轨道交通快线提供服务;30~60km的郊区新城应以市域铁路、轨道交通快线为主要的服务方式;60~150km都市圈则应由城际铁路覆盖。部分研究指出,都市圈作为功能性地域,存在通勤圈、经济圈等不同功能圈层,应以不同的功能圈层定义多层次轨道交通的服务范围。但上述研究仍以“圈层”结构来划定多层次轨道交通的服务对象和范围,并未脱离“以距离定层次”的范畴。事实上,实证研究表明,都市圈城际出行并非简单地呈现“圈层”空间形态,不同城际出行类型的出行距离、空间分布各有不同。

另一方面,都市圈城际出行研究尚未与都市圈多层次轨道交通网络建立关系。当下都市圈城际出行研究多聚焦跨城通勤出行。跨城通勤出行是在一天内的往返出行,且是在每个工作日发生的跨城行为,以就业为主要出行目的。相关研究已经探明我国典型都市圈跨城通勤的特征、影响因素和机制,在此基础上界定都市圈的空间范围并测度其空间结构。近年来研究发现,都市圈城际出行以商务出行为主。随着“消费中心城市”概念的兴起和政策的实施,以休闲消费为目的的城际出行规模增加。城际非通勤出行包含购物、休闲、商务等多种出行目的,反映了都市圈内部各类社会经济的联系,其时空特征与跨城通勤出行有着显著差异,空间分布范围更大,出行距离更长,且受到城市消费、公共服务等功能的显著影响。

尽管相关研究对城际非通勤出行的时空特征进行了诸多探索,但对各类出行的驱动力仍缺少定量的实证研究,城际出行的目的与城市功能之间的关系仍有待探索,城际出行、城市功能与都市圈多层次轨道交通之间仍未建立关系。尽管都市圈交通可以视作城市交通的延伸,但其出行需求、出行分布又有诸多不同。由于对都市圈城际出行目的与城市功能关系认识不清,缺少明确划分多层次城际出行的依据,都市圈内不同层次轨道交通的服务对象难以明晰,都市圈多层次轨道交通与城市功能的衔接也难以有效论证,都市圈多层次轨道网络规划尚缺少理论支撑。本文以上海都市圈为例,结合多源大数据,针对都市圈内到达核心城市上海的城际非通勤出行,通过对城际非通勤出行特征的测度,认识和探索都市圈核心城市城际非通勤出行的驱动力,进而分析不同类型城际非通勤出行应当采取何种层次的轨道交通。

01

研究对象、范围和方法

1.1 研究对象和范围

本文聚焦上海都市圈进入上海的城际非通勤出行特征。都市圈在我国有政策层面和学术层面的两种定义,本研究中的上海都市圈采用学术界定。我国学术界对都市圈功能上的地域空间概念达成一致,即所有与核心城市有规律性日常联系的地区。其中,基础的、规律性的日常联系是核心城市与周边地域之间的通勤联系。此外,相关研究表明,核心城市与周边地域之间的商务等非通勤联系,也是界定都市圈功能地域范围的重要规律性日常联系。因此,本文以上海为都市圈核心城市,将与其在一日内发生往返城际非通勤出行的周边地域界定为上海都市圈的范围。

本文使用2023年9月一个自然月的联通手机信令数据,研究一日往返城际非通勤出行。一日往返出行,指当日从出发城市跨城前往都市圈核心城市并当日返回的出行行为。这类出行包含商务、消费、休闲、探亲访友等多种目的。一日往返还限制了城际出行的单程时耗在2小时以内,这是都市圈内高频出行的重要前提,符合都市圈同城化发展的内涵,能够代表上述“规律性日常联系”。本文研究以都市圈核心城市为目的地的城际非通勤出行,不包括核心城市以外其他城市间的出行及核心城市内部的出行。

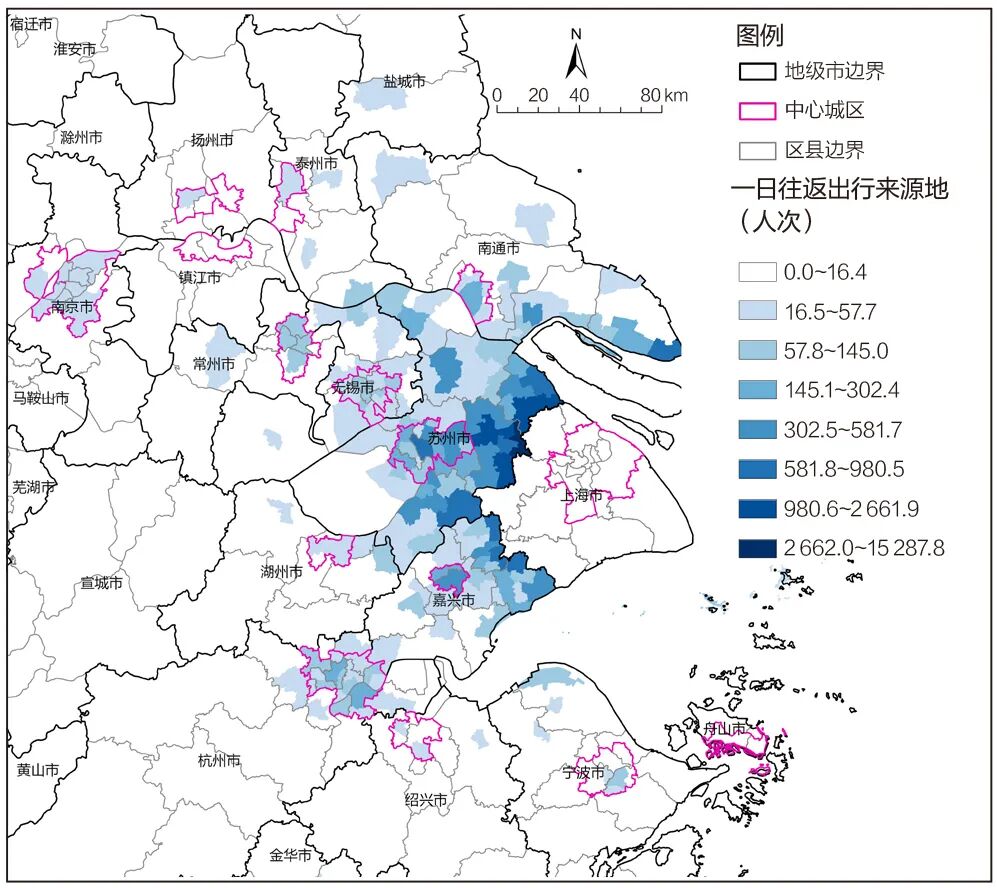

在以上计算规则下,以长三角范围内除上海以外且能够与上海市进行一日往返出行的来源地作为本文所称上海都市圈的范围,即研究范围。这一范围大体涵盖上海市及其周边邻近城市,以及包括杭州、南京、合肥等城市在内的其他长三角城市(图1)。

图1 研究范围

Fig.1 Research area

资料来源:笔者自绘

1.2 研究方法

本文采用的手机信令数据包含出行日期、起点、终点及人数信息,空间单元是以Geohash为标准划分的网格。该数据的计算逻辑如下:首先,识别用户的职住地。以手机用户在一个自然月内夜间累计停留时间最长的地点为居住地;以一个自然月内日间累计停留时间最长,且在超过50%的工作日均发生停留的地点为工作地。其次,挑选出在一日内从居住地城市前往上海市,且在当日返回居住地城市的用户,即一日往返出行的用户。最后,剔除工作地在上海市内、居住地在上海市外的跨城通勤出行,得到进入上海市的城际非通勤出行数据。由于城际非通勤出行的目的较为多样,单次出行往往关联了多种活动及多个目的地,研究保留用户单日内在上海市停留时间最长且超过30分钟、排名前5的停留点,作为非通勤目的地。2023年9月共识别出目的地为上海市的城际非通勤出行1683191人次。本文实证研究部分以识别到的联通手机用户数进行计算,未经扩样。

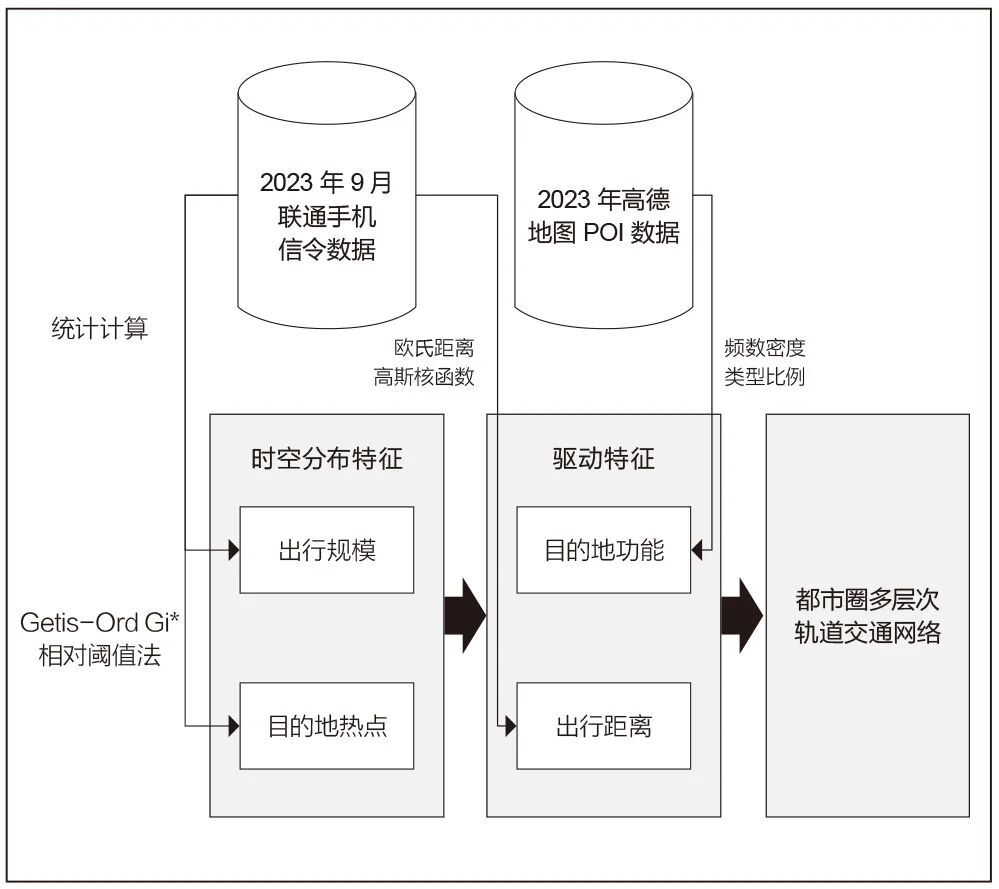

研究分为三个部分(图2)。第一部分测算工作日、休息日、节假日三个不同时间段的出行规模分布,并探究出行目的地的空间热点集聚特征;第二部分使用2023年兴趣点(Point of Interest, POI)数据,判断目的地城市的功能,进一步结合不同目的地热点、功能的出行距离特征,判断城际非通勤出行类型;第三部分结合前两部分的时空特征、出行类型,总结都市圈核心城市的城际非通勤出行驱动力,并从驱动力角度入手,讨论都市圈多层次轨道交通与出行特征、驱动特征、出行距离的关系。

图2 技术路线

Fig.2 Technical approach

资料来源:笔者自绘

1.2.1 测算城际非通勤出行的目的地热点

使用Getis-Ord Gi*局部统计方法及相对阈值法,研究城际非通勤目的地的热点集聚特征。Getis-Ord Gi*是一种常用于统计空间热点集聚分布特征的空间统计学方法,该方法能够挑选出本身具有高值且空间上的相邻单元均具有高值的空间单元。此方法的优势在于通过统计学方法计算和检验高值区,结果具有统计学意义,且能保证热点在空间上具有连续性。

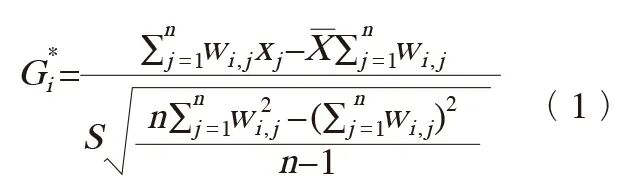

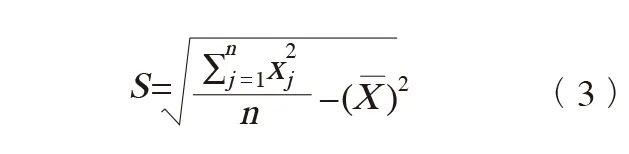

式中,xj是要素j的属性值;wi, j是要素i和j之间的空间权重;n为要素总数;![]() 为所有要素的属性值均值;S为所有要素属性值的标准差。

为所有要素的属性值均值;S为所有要素属性值的标准差。

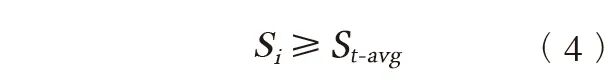

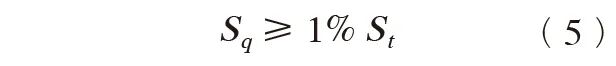

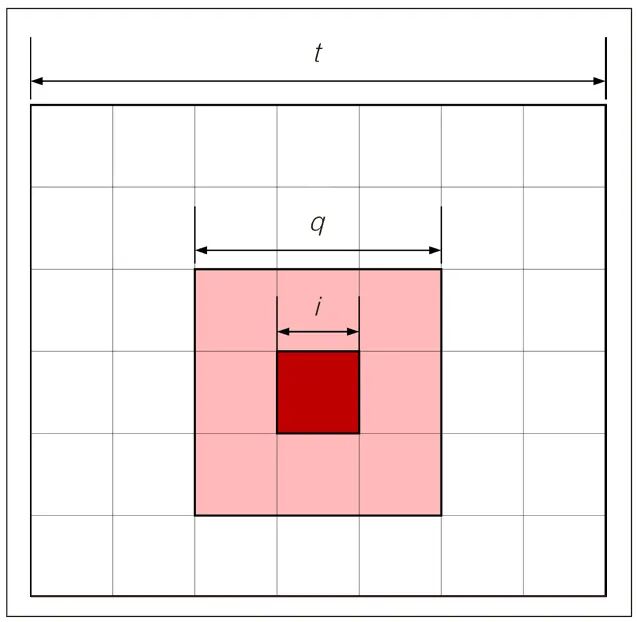

相对阈值法常用于识别城市的就业中心。该方法也能识别出本身具有高值且空间上的相邻单元均具有高值的空间单元。其计算过程如下:首先提取出行规模(Si)大于等于总体平均规模(St_avg)的目的地网格;其次提取目的地网格及其周边一阶邻接的网格,其累计规模(Sq)占总体规模(St)的比例超过一定阈值(图3)。参考相关文献,本文选取1%作为相对阈值,得到热点范围。与Getis-Ord Gi*方法相比,该方法的优势在于筛选出属性值高于平均值的空间单元,且直接利用相邻空间单元的规模占比进行计算,能够保证筛选出的热点在绝对量上具有优势,在实际应用上具有更强的可解释性。

图3 相对阈值法示意图

Fig.3 Schematic diagram of relative threshold method

资料来源:笔者自绘

1.2.2 识别目的地的功能

使用上海市2023年高德地图POI数据,识别目的地的主导城市功能。首先对POI数据进行预处理,根据大类、中类、小类,将其分为商务、休闲消费、公共服务、交通枢纽、居民区五类。借鉴相关文献,构建频数密度(Frequency Density, FD)和类型比例(Category Ratio, CR)指标。FD是根据目的地网格内各类POI占全市该类POI的频数密度进行权重赋值;CR则是根据FD权重,计算网格内该类POI占网格内所有类型POI的比例。计算公式如下:

式中,a表示类型;m表示类型的数量,在本研究中m为5;na表示网格内第a类POI的数目;Na表示POI数据集中第a类POI的总数;Fa表示目的地网格内第a类POI占全市该类POI的频数密度;Ca表示第a类POI的频数密度占网格内所有类型POI频数密度的比例。计算结果以目的地网格中Ca值最高的城市功能作为该地的主导城市功能,以此判断出行目的地热点的功能特征。

02

核心城市城际非通勤出行的时空分布特征

2.1 分时段出行规模特征

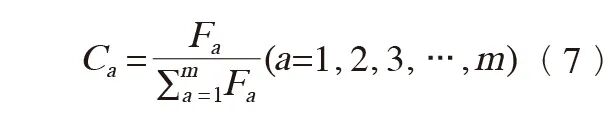

2023年9月一个自然月中,工作日、休息日、节假日三类不同时间段到达核心城市的日均出行规模并无显著差异,日均总人次数为5.5万人次左右(表1)。从目的地规模分布来看,三个时间段均呈“长尾分布”,即出行规模高值区集中于少量目的地。其中,工作日的城际非通勤出行目的地分布更为分散,且日均到达规模较小的目的地数量更多;休息日、节假日的城际非通勤出行目的地分布逐渐集中,日均到达规模较小的目的地数量更少,但日均出行规模的最大值更大(图 4)。

表1 上海都市圈城际非通勤出行日均出行规模

Tab.1 The daily average scale of intercity non-commute travel in the Shanghai metropolitan area

资料来源:笔者自绘

图4 上海都市圈城际非通勤出行规模分布

Fig.4 Scale distribution of intercity non-commute travel in the Shanghai metropolitan area

资料来源:笔者自绘

2.2 目的地空间分布特征

进一步探究城际非通勤出行在核心城市的目的地热点分布特征。一日往返出行包含商务、消费、休闲、探亲访友等多种出行目的,往往呈现不同的目的地空间分布特征。目的地热点分布特征能够聚焦人数最多、空间最集聚的核心目的地,剥离分散分布的偶发出行,对都市圈多层次轨道交通布局分析及核心城市功能分析具有更重要的意义。

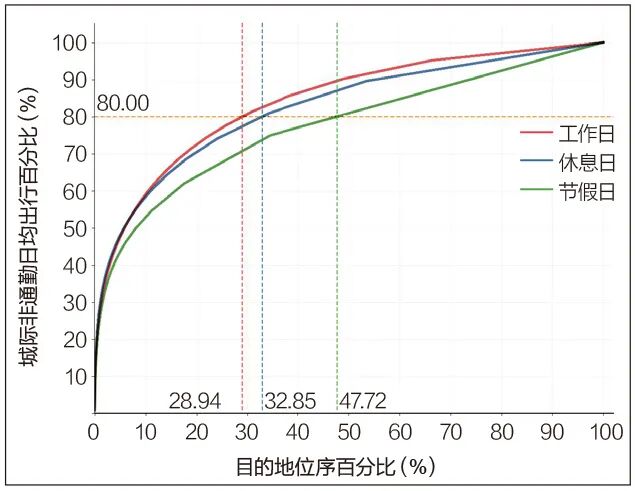

对于都市圈城际非通勤出行而言,目的地热点地区既要保证空间上的连续性,又要保证自身的出行规模相对高值。因此,取1.2.1中Getis-Ord Gi*局部统计方法和相对阈值法两种热点算法的重合部分,作为最终的目的地热点。结果发现,目的地呈现空间上高度集聚的特征,三个时间段均能识别出显著的热点。尽管目的地热点分布较为集中、数量较少,但近两成的出行集聚在这些城市空间,意味着这些地区是交通支撑的重要节点(表2)。在目的地热点以外,尽管出行规模较大,但99%的非热点目的地日均到达人次均不超过2人次。手机信令识别城际非通勤出行的算法保留了5个停留点,非热点目的地的出行具有偶然性,可能是出行途中的堵车、等候地点,并非实际出行目的地。因此,目的地热点空间分布特征能够代表大多数出行目的地特征,并排除偶发出行目的地,聚焦都市圈非通勤出行的核心出行目的。

表2 上海都市圈城际非通勤出行目的地热点个数及出行规模

Tab.2 The number and scale of intercity non-commute travel destinations hotspots in the Shanghai metropolitan area

资料来源:笔者自绘

工作日、休息日、节假日三个时段均呈现相似的目的地空间分布特征,虽然在集聚程度上有所差异,但在空间位置上相对稳定。可以归纳为两类典型特征,即“边界毗邻”和“中心集聚”。“边界毗邻”尤其体现在上海西北部与昆山市、西南部与嘉善县接壤的地区;“中心集聚”则体现在上海城市核心的中央活动区(Central Activities Zone, CAZ)内。三个时段,陆家嘴、外滩—人民广场、静安寺、徐家汇、花木、虹桥商务区等高等级城市中心均为目的地热点地区(图5)。都市圈核心城市城际非通勤出行在规模分布、空间分布上在三个时段均未呈现较大的差异。因此,下文将三个时段的目的地热点合并,从城市功能、出行距离入手,进一步探究都市圈城际非通勤出行的典型特征与驱动机制。

图5 上海都市圈城际非通勤出行目的地热点[底图审图号:GS(2019)3266]

Fig.5 The hotspots of intercity non-commute travel destinations in the Shanghai metropolitan area

资料来源:笔者自绘

03

都市圈核心城市城际非通勤出行的典型特征与驱动机制

3.1 目的地功能特征

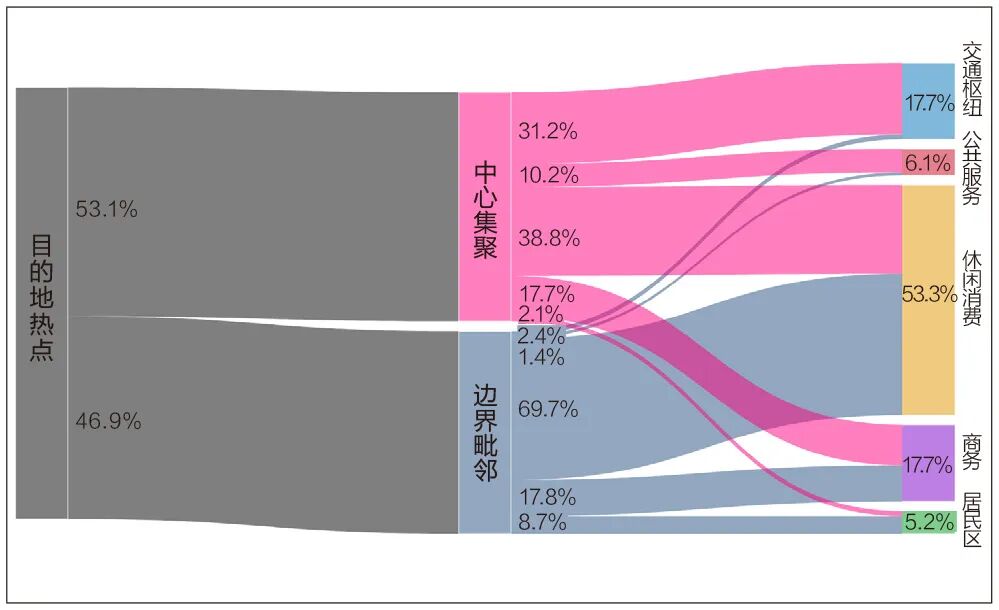

使用上海市2023年高德地图POI数据,以1.2.2中的频数密度法识别目的地的主导城市功能,进一步判断都市圈核心城市城际非通勤出行的目的地功能特征。结果发现,目的地功能类型以商务和休闲消费为主,两者总计占总出行人次的70%以上。科学、教育、文化、卫生等公共服务也是重要的目的地功能,在总出行人次中约占6%(图6)。前文发现存在“边界毗邻”和“中心集聚”两种目的地空间分布特征,进一步结合目的地城市功能进行分析,发现两者的城市功能存在较大差异。

图6 目的地热点城市功能特征

Fig.6 Urban functional characteristics of destination hotspots

资料来源:笔者自绘

符合“边界毗邻”的目的地热点,以休闲消费类和商务类为主,公共服务类的目的地热点数量较少,且出行规模较小。在空间分布上,休闲消费类目的地热点主要分布在上海新城的重要商业中心。商务类目的地热点主要分布在上海新城与郊区的工业园区与产业基地,呈现以制造业等为主的特征。除商务和休闲消费功能外,符合“边界毗邻”现象的目的地热点极少有科学、教育、文化、卫生等公共服务功能。

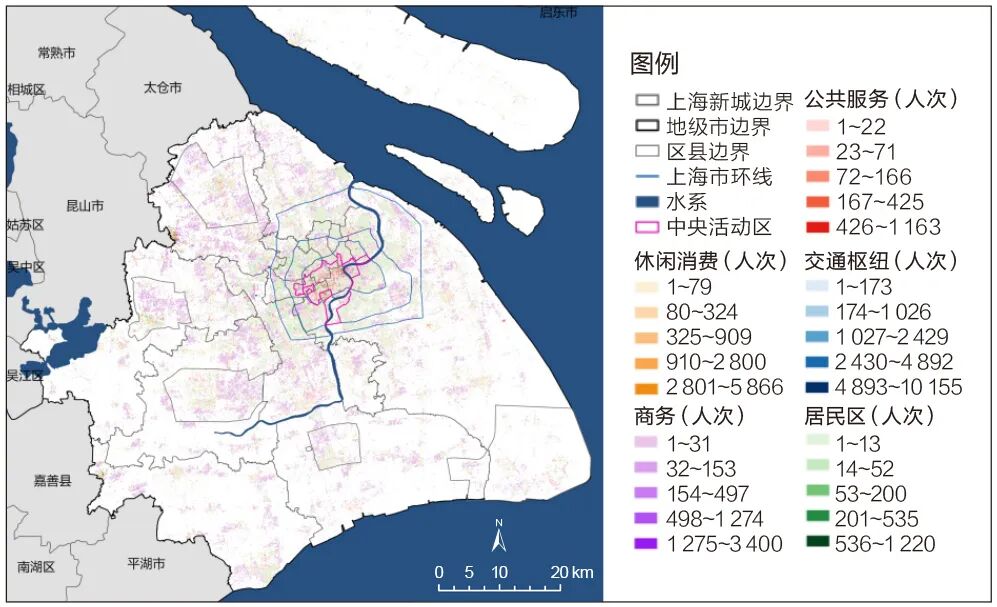

符合“中心集聚”的目的地热点也以休闲消费类和商务类为主,但公共服务类及交通枢纽类目的地热点占比大幅提升。在空间分布上,2.2中识别出的“中心集聚”特征目的地热点典型片区,如陆家嘴、外滩—人民广场、徐家汇、虹桥商务区等,均为商务、休闲消费功能混合的目的地热点(图7)。商务类目的地热点呈现以生产性服务业等高能级商务为主的特征。休闲消费类目的地热点呈现明显的在高等级商业中心集聚的特征。除此之外,约有10%的目的地热点具有高等级的科学、教育、文化、卫生等公共服务功能。

图7 不同功能目的地的城际非通勤出行分布

Fig.7 Distribution of intercity non-commuting travel with different destination function

资料来源:笔者自绘

两类城际非通勤出行目的地的功能特征存在差异,意味着两类城际非通勤出行受到不同城市功能的吸引,其驱动力有所不同。对于休闲消费类目的地,按照《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(2017)对城市公共中心体系的规划,以及《上海市商业空间布局专项规划(2022—2035年)》(2023)提出的各级商业中心范围,中心城区的主中心(中央活动区)、城市副中心主要实现上海的全球城市功能、辐射区域功能,在商业功能的能级上均高于郊区及新城的中心。对于商务类目的地,生产性服务业的空间溢出效应更加显著,是提升上海全球经济辐射力的主要产业之一,且当前主要布局于核心的中央活动区;制造业倾向于直接促进城市内部的集聚效应,相较于生产性服务业,其辐射带动能力较低,当前主要布局于郊区的产业园区。因此,就都市圈核心城市辐射带动周边城市的能力而言,上海市中心城区的功能能级整体高于郊区。基于上述对城市功能能级的界定,进一步从功能出发分析,“边界毗邻”对应普通功能目的地,以制造业和郊区商业中心为主;“中心集聚”对应高等级功能目的地,以生产性服务业、高等级商业中心、高等级公共服务为主。

3.2 出行距离分布特征

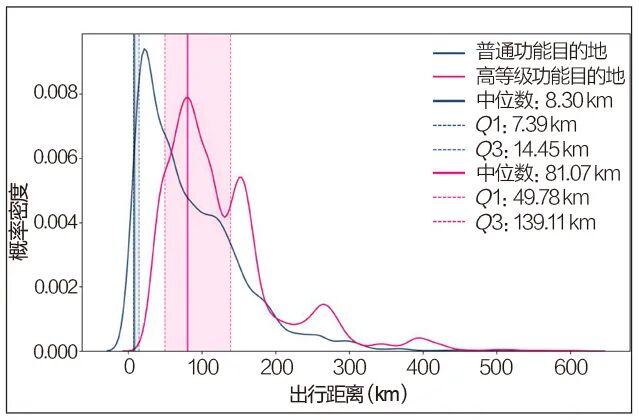

进一步计算城际非通勤出行的距离分布,观察两种目的地功能特征的差异。将出发地单元的中心点与目的地单元的中心点间的欧氏距离作为出行距离,并使用高斯核函数计算出行距离的概率密度分布。结果发现,普通功能目的地出行距离整体偏短,呈“正偏态分布”,偏度和峰度均较高,代表绝大多数出行的距离非常短。其中,出行距离小于30km的约占90%,小于10km的约占70%,中位数为8.3km(图8)。从空间分布上看,到达普通功能目的地的出发地大多位于邻沪边界区域。

图8 目的地热点出行距离的概率密度分布

Fig.8 Probability density distribution of travel distance for destination hotspots

资料来源:笔者自绘

高等级功能目的地出行距离显著增加,在数据上呈“正偏态分布”,但偏度和峰度均更低,出行距离分布更分散(表3)。其中,出行距离超过150km的约占20%,中位数为81.07km(图8)。从空间分布上看,这些出行距离高值区段对应的出发地已经远远超出邻沪城市,包含长三角城市群的部分城市。

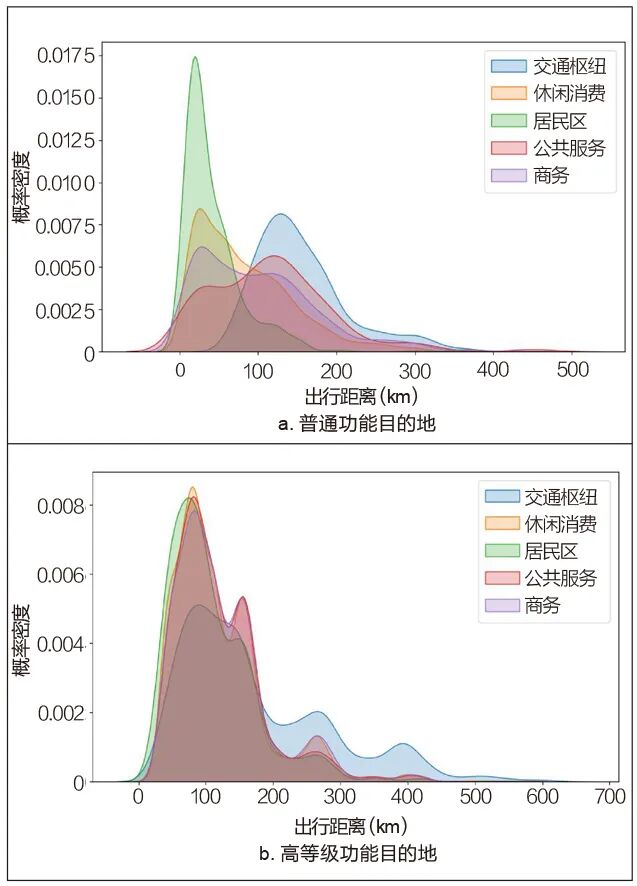

进一步结合出行目的地的功能类型分析出行距离,发现对于普通功能而言,不同类型城市功能吸引的城际非通勤出行距离存在显著差异,交通枢纽、公共服务等城市功能的出行距离远超休闲消费功能(图9a),具有独特的区域吸引力。因此,核心城市的普通功能也具有吸引城际非通勤出行的能力,且对近距离边界出行的吸引力极强。高等级功能目的地呈现的“中心集聚”特征更为显著,各类城市功能吸引的城际非通勤出行距离分布均与整体分布相似,平均出行距离在100km左右(图9b)。高等级城市功能在中心城区的中央活动区高度集聚,带来各类功能的非通勤出行距离高度相似。所有高等级功能目的地均具有强吸引力,且受到距离成本的影响更弱。以上结果提示,都市圈多层次轨道交通规划和建设必须考虑与核心城市的城市功能对接。

图9 分功能的目的地热点出行距离的概率密度分布

Fig.9 Probablity density distribution of travel distance for the destination hotspots with different functions

资料来源:笔者自绘

04

都市圈核心城市城际非通勤出行与多层次轨道交通网络

4.1 功能驱动下城际非通勤出行的类型

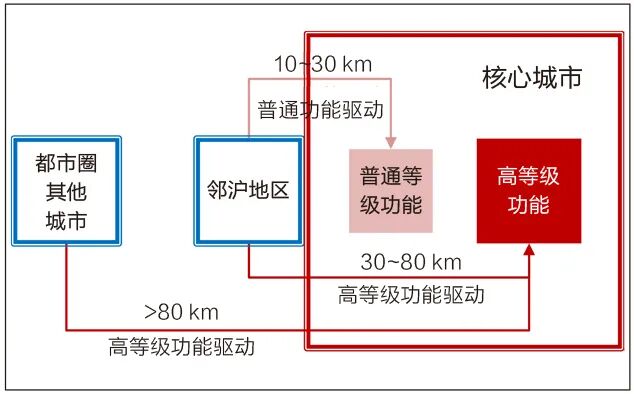

综合两类城际非通勤出行的目的地空间分布特征、功能特征,可以发现,目的地功能特征驱动其空间分布特征的形成。目的地功能的等级、稀缺程度及独特性可通过城市功能的“不可替代性”来解释。“不可替代性”指某一地点在提供基本服务和满足各种需求方面具有其他地点难以替代的独特属性。因此,城市功能的不可替代性意味着其在城市和区域范围内吸引力大,居民选择长距离出行,以获得这种不可替代的城市服务。都市圈内进入核心城市的城际非通勤出行可以分为高等级功能驱动、普通功能驱动两种类型,其驱动力差异本质上是目的地的功能不可替代性的差异程度(图10)。

图10 都市圈城际非通勤出行的两类功能驱动

Fig.10 Two types of functional drivers for intercity non-commute travel in metropolitan areas

资料来源:笔者自绘

高等级功能驱动的本质是核心城市集聚了大量强势且独特的核心功能,这类功能在区域中有较强的不可替代性。例如,对于商务功能而言,上海陆家嘴集聚的跨国金融公司总部等生产性服务业是都市圈其他地区不具备的;对于休闲消费功能而言,上海迪士尼也难以被其他游乐场所替代。为寻求这种“不可替代”的功能,居民往往愿意付出更大的时间和金钱成本进行城际出行,其外在表现就是出行规模更大、出行距离更长。

普通功能驱动的本质是核心城市边界的某些日常功能虽然在核心城市内部不突出,但在区域内仍具备一定的优势。例如,上海郊区新城的购物中心能够提供比苏州郊区购物中心更好的服务、更多的消费品牌。因此,在出行成本较低的情况下,居民会进行城际出行,寻求更好的服务。如果城市功能本身的独特性不足,城际出行会受到距离因素较大的影响,其外在表现是短距离出行量大,长距离出行量少,平均出行距离相对较短。

4.2 以功能驱动认识都市圈多层次轨道交通网络的服务定位

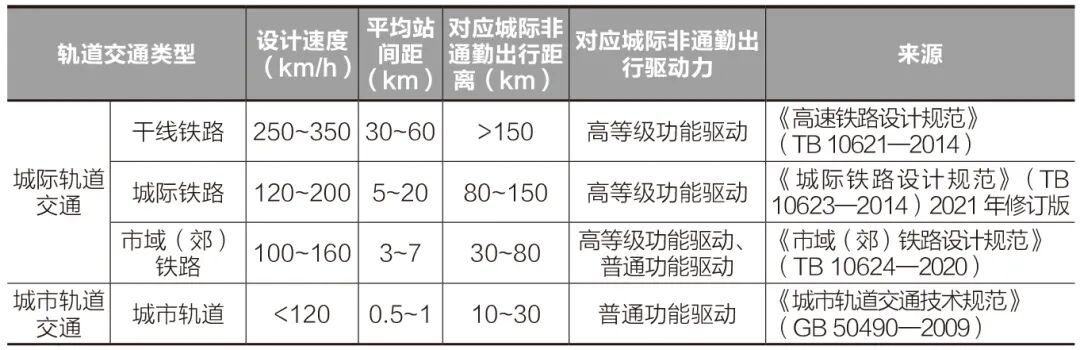

通过对上海都市圈城际非通勤出行时空分布特征、驱动特征的实证研究,提出构建都市圈多层次轨道交通网络需要在出行距离的基础上,以功能驱动为核心认识都市圈多层次轨道交通网络的服务定位(表4、图11)。

表4 都市圈多层次轨道交通网络与城际非通勤出行的关系

Tab.4 The relationship between multi-level rail transit networks in urban areas and intercity non-commute travel

资料来源:笔者自绘

图11 都市圈多层次轨道交通网络与城际非通勤出行需求对应关系

Fig.11 Corresponding relationship between multi-level rail transit network and intercity non-commute travel demand in metropolitan areas

资料来源:笔者自绘

4.2.1普通功能驱动的多层次轨道交通

普通功能驱动的都市圈城际非通勤出行呈现“边界毗邻”的空间分布特征,其出行距离大多小于30km,是核心城市边界地区的日常出行需求。这类出行在出行距离、出行分布及需求特征上均类似城市内部日常化出行,无需高速度、大站距的城际轨道交通线路提供服务。城市轨道交通、市域(郊)铁路是服务此类需求的主要形式。当下,相关规划对普通功能驱动的城际出行缺少相应的对策。以往的研究认为,在城市轨道交通30km服务范围内,服务对象为都市圈的核心功能区,即中心城市的核心区;市域(郊)铁路则主要服务核心城市郊区新城发展。本文通过对都市圈核心城市非通勤出行空间特征和功能特征的研究,提出城市轨道交通快线及市域(郊)铁路,也是支撑普通功能驱动的城际非通勤出行主要模式,其要点在于与邻近城市的轨道交通服务衔接。这是都市圈多层次轨道交通“四网融合”的关键点之一。

4.2.2高等级功能驱动的多层次轨道交通

高等级功能驱动的都市圈城际非通勤出行呈现“中心集聚”的空间分布特征,其出行距离更长。这类出行的距离差异大、目的地功能复杂,在都市圈一小时出行的时耗要求下,应当主要被干线铁路、城际铁路的服务覆盖。以往的研究从服务半径出发,认为都市圈多层次轨道交通最大服务半径约为150km,并由城际铁路覆盖。本文从功能驱动角度出发,提出高等级功能驱动的都市圈城际非通勤出行最大出行距离远超150km,且出行规模较大。因此,都市圈多层次轨道交通需考虑此类高等级功能驱动的长距离出行。除了服务于150km出行距离内的城际铁路外,干线铁路也可以承担都市圈内长距离出行的部分需求,实现都市圈内的一小时出行。

4.3 上海都市圈多层次轨道交通网络建设规划建议

当前,上海都市圈多层次轨道交通网络建设规划多从交通等时圈出发,本文从功能角度出发,揭示在距离和时间背后,城际出行的驱动力是核心城市的功能。进一步建立都市圈非通勤出行需求、交通网络与核心城市功能布局之间的关系,提出相应的规划策略。

一是从高等级功能驱动的城际非通勤出行需求出发,干线铁路、城际铁路应当全面覆盖城市中心城区的高等级城市功能。从枢纽站点的布局来看,当前上海都市圈干线铁路枢纽以上海站及上海虹桥站为核心,主要服务市域西南侧的中央活动区和城市副中心。对于市域东侧、北侧的高等级城市功能,如张江、江湾—五角场城市副中心,干线铁路的服务能力相对较弱。规划策略应注重枢纽选址位于高等级、服务类型多样的城市重点功能板块,促进城市重点功能板块接入枢纽。

二是从普通功能驱动的城际非通勤出行需求出发,当前上海都市圈多层次轨道交通网络建设的短板在于市域(郊)铁路及城市轨道交通。“边界毗邻”特征的城际非通勤出行缺乏公共交通的支撑。现行政策较多强调市域(郊)铁路在连通中心城区与郊区方面的重要性,忽视了都市圈核心城市边界的短距离日常城际出行服务。作为上海服务都市圈的“第一圈层”,沪宁廊道上的嘉定新城、安亭镇等应当加强建设对外连通的市域(郊)铁路、城市轨道交通,重视跨界短距离出行的交通服务覆盖。

05

结论和讨论

5.1 结论

本研究以上海都市圈为例,分析都市圈进入上海市域的城际非通勤出行时空分布特征。通过比较目的地的城市功能,对城际非通勤出行进行分类,得出都市圈城际非通勤出行的驱动力,形成以下四点结论。

第一,都市圈进入核心城市的城际非通勤在目的地空间位置上呈现显著的热点集聚特征。从空间属性上看,出行目的地热点呈现“边界毗邻”和“中心集聚”两种模式。目的地热点体现了都市圈城际非通勤出行最集中且核心的共同目的。从功能属性上看,“边界毗邻”对应核心城市的普通功能,“中心集聚”对应核心城市的高等级功能。高等级功能目的地包括高能级商务区、高等级商业区、高等级医疗设施、旅游文化设施、综合交通枢纽等。普通功能目的地包括新城的商务区、郊区产业园区等。工作日、休息日、节假日三个时段均可以区分以上两类热点及空间、功能特征。

第二,核心城市的高等级功能和普通功能与城际非通勤出行距离有直接对应关系。高等级功能目的地的出行距离较长,且多位于核心城市中心城区的中央活动区内。普通功能目的地的出行距离较短,且多位于核心城市郊区新城和产业园区内。由此形成中心城区吸引较长距离城际出行、郊区吸引较短距离城际出行的特征。

第三,都市圈进入核心城市的城际非通勤出行可以分为高等级功能驱动、普通功能驱动两种类型,其驱动力本质是目的地的功能不可替代性的差异程度。核心城市的普通城市功能仅能吸引30km以下的短距离城际出行,核心城市特有的高等级功能则能够吸引更多平均距离在100km左右的长距离城际出行。

第四,可以依据两类功能驱动的城际出行需求,认识都市圈多层次轨道交通网络。干线铁路、城际铁路承载高等级功能驱动的长距离城际出行;市域(郊)铁路、城市轨道交通承载普通功能驱动的短距离城际出行。轨道交通网络分层次支撑都市圈内两类功能驱动的城际非通勤出行。

5.2 讨论

当下,都市圈规划在其政策范围、研究视角上均关注跨城通勤出行,并以跨城通勤定义都市圈范围、以满足跨城通勤出行需求为目标,制定都市圈多层次轨道交通规划。需认识到在都市圈范围内,跨城通勤并非城际出行的主要需求,城际非通勤出行才是主要需求。以城际非通勤出行特征区分两种功能目的地,并据此认识都市圈多层次轨道交通网,是络符合当下都市圈功能驱动的出行需求的。

本文以都市圈核心城市的城际非通勤为研究对象,发现两类功能驱动特征。同时,分析都市圈跨城通勤的既有文献,可以认识到,上海都市圈内跨城通勤出行存在“择居主导”“择业主导”两类形成机制,这表明都市圈城际通勤出行也存在功能驱动类型的差异。由于通勤出行本身的时空分布特征、内在机理与非通勤出行不同,都市圈城际通勤出行的功能驱动特征尚待进一步探究。此外,由于通勤出行本身具有强时间约束性,其功能驱动类型与多层次轨道交通网络之间的对应关系尚待进一步研究。

立即订阅

立即订阅