最新文章

广东省县域生态系统生产总值空间分异及影响机制研究

2025-08-27摘要

文章基于生态系统生产总值综合评价核算体系,综合使用空间自相关、地理探测器与地理加权回归等模型,对广东省县域GEP综合评价结果及空间分异特征进行分析,识别显著影响因素并探究影响机制。研究发现:GEP三大分项(物质产品、调节服务与文化服务)评价结果均具有典型的圈层分布特征,但三大分项评价结果的分布格局截然相反;GEP综合评价结果从东至南呈现“冷点—热点—次冷点—次热点”地区交错的分布态势;从影响因子看,GEP综合评价结果与生态与农业空间面积、第一产业总产值、旅游总收入呈正相关,而与人均GDP无显著关系;从空间影响分异看,生态与农业空间面积对GEP综合评价和分项评价的“热点”地区均有较强正向影响;从影响机制看,自然生态维度的生态资源本底和社会经济维度的农业生产效率、外部价值补偿、经济文化实力共同作用,影响GEP的“实然”价值。

作 者

陈丹阳 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司,广州市资源规划和海洋科技协同创新中心,广东省城市感知与监测预警企业重点实验室工程师

霍子文 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司政府规划编制部主任

魏宗财 华南理工大学建筑学院教授(通信作者 )

沈 娉 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司工程师

张嘉颖 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司工程师

2021年,国家发布《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》,明确要求建立生态产品价值评价体系和机制。党的二十大报告也明确提出“建立生态产品价值实现机制”。其中,生态系统生产总值(Gross Ecosystem Product, GEP)指生态系统的产品和服务的价值总和,它不仅是生态产品价值评价体系的重要组成部分,也是生态系统为人类福祉提供的产品和服务的经济价值总量。因此,需要地理和规划学科提供及时的答案。

关于生态系统生产总值核算的相关研究兴起于20世纪90年代。1997年,以戴利(Gretchen Daily)和科斯坦扎(Robert Costanza)为代表的国外学者,探索建立了生态系统服务价值的系统性估算方法,将生态系统服务分为若干种类型,并针对每种类型以货币价值进行量化核算。在此基础上,2001年,联合国启动千年生态系统评估,这是全球范围内首次针对生态系统及其服务与人类福祉之间的联系展开评价,其构建的生态系统分类体系和评估框架,已基本成为国内外生态系统服务研究的共识,并成为后续生态系统生产总值核算体系的重要参考。在此基础上,国内学者陆续开启GEP相关核算研究。如欧阳志云等运用生态经济学方法,初步研究了我国生态系统部分生态服务功能,并对中国陆地生态系统服务价值进行粗略评估;谢高地等对我国的自然草地、河流、森林等生态系统的服务价值进行评估,并结合国外的生态系统服务价值评估方法,得出适应我国国情的生态系统服务评估单价体系;欧阳志云等参考GDP核算,首次提出GEP概念,并系统阐释了GEP的内涵、核算过程及方法,奠定了国内GEP核算和研究的基础。此后,众多学者在此基础上从全国、省域、市域等层面,对湿地、森林、河湖、草地等不同生态系统类别进行GEP核算研究与实践。

目前,国内外的既有研究和实践。总体上以针对某一行政范围的GEP总量核算居多,对行政范围内下一级行政子单元之间GEP的对比分析与空间分异特征研究较少。从研究尺度上看,以大尺度的研究居多,对县域尺度的核算研究较为缺乏。另外,目前的GEP多侧重于核算方法和指标研究,对核算结果的影响因素及影响机制的探究相对欠缺。将研究尺度进一步聚焦于县域,探究区域范围内各县提供生态产品和服务的能力(即GEP值)差异,并发掘影响机制,具有一定意义。这表现在,相较于研究单一县域范围的GEP,对各县GEP水平进行横向比较,可以直观地反映县域单元生态文明建设的整体格局和区域差异,以先进激励后进;同时,通过分析县域GEP评价结果区域差异的影响机制,可以找出共性规律,总结成功经验,有助于各县域生态文明建设补短板、强强项。此外,近年来学界也开始重视以县域为单元,研究一定区域范围内生态系统服务的差异化特征。

因此,本文以现有GEP核算的理论和方法为基础,构建GEP综合评价体系,并以广东省为研究案例,将县域作为基本核算单元,分析各县域提供生态产品和服务的能力及其空间分异特征,进而利用地理探测器工具,识别影响GEP综合评价结果的主导因子,借助地理加权回归(GWR模型),分析不同影响因子的作用差异,并探析GEP的内在影响机制,最终有针对性地提出推进生态价值转化的政策措施。

01

研究方法

1.1 研究范围

广东省是我国生态保护格局中的南部屏障,地貌类型复杂多样,整体地势北高南低,粤北群山连绵,九条山脉形成外围生态屏障,南部珠江三角洲地区则为平原和台地。另外,广东省是我国水资源较为丰富的地区之一,也是全国生物多样性较为丰富的省份之一。目前,全省森林覆盖率接近60%,已建成各类自然保护地1360余个,数量位居全国首位。

1.2 评价方法

1.2.1 GEP核算评价体系

(1)GEP核算及评价方法

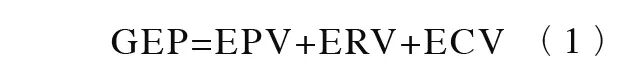

以已有GEP核算的理论和方法为基础,将其分为生态系统物质产品提供价值、调节服务价值、文化服务价值三大类,计算公式如下:

式中,GEP为生态系统生产总值;EPV为生态系统物质产品提供价值;ERV为生态系统调节服务价值;ECV为生态系统文化服务价值。

本文并非通过市级指标分解或直接收集每个县的GEP“绝对值”,并通过对各县GEP的加总来计算区域整体GEP的“绝对值”,而是侧重于以“相对值”探讨和比较县域间的差异,以及这种差异的影响机制,旨在为后续策略建议的探讨提供支撑。本文采用GEP综合评价指数,综合反映县域生态价值转化潜力的空间分异情况。

将物质产品价值量、调节服务价值量、文化服务价值量进行标准化处理后,分别得到物质产品指数、调节服务指数、文化服务指数,依据层次分析法赋予权重后加总,得到GEP综合评价指数,具体计算公式如下:

式中,IGEP为GEP综合评价指数;IEPV为物质产品指数;IERV为调节服务指数;IECV为文化服务指数;a1、a2、a3分别为物质产品价值量、调节服务价值量和文化服务价值量的权重。

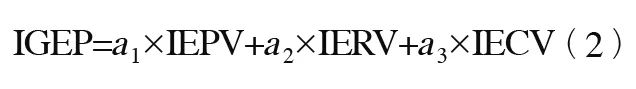

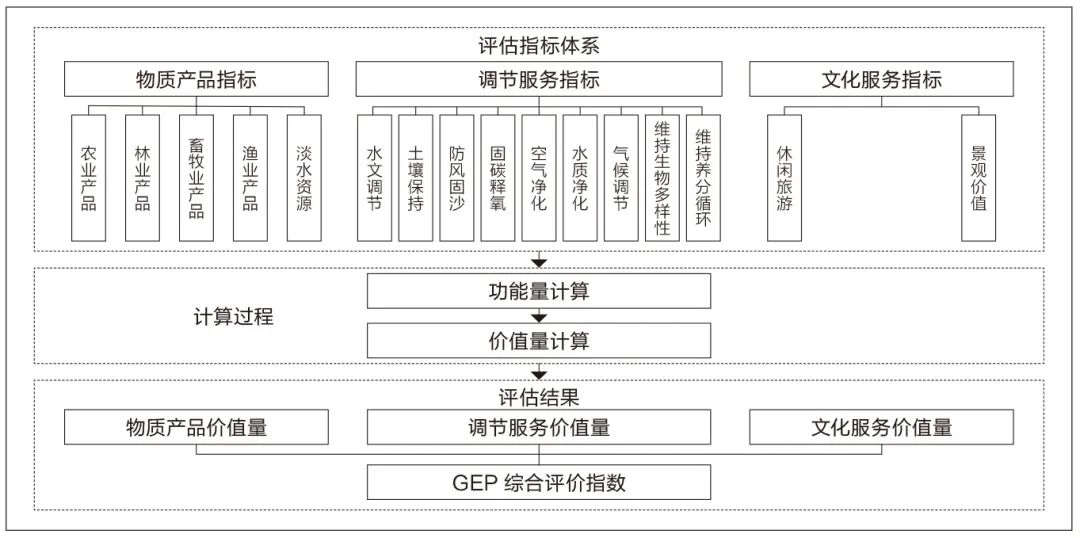

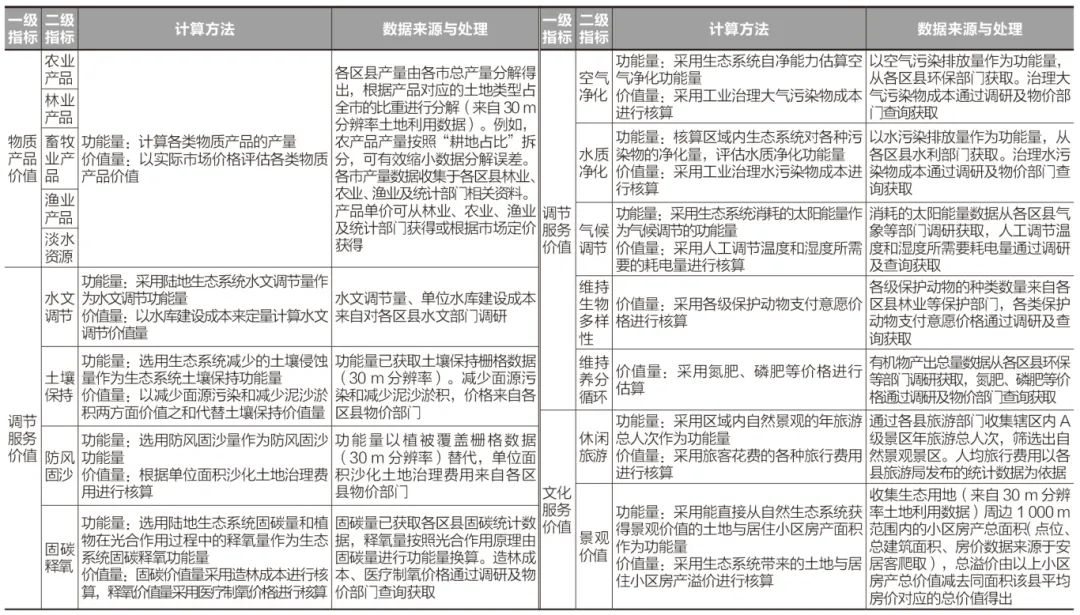

(2)GEP指标体系、计算方法与数据来源

在现有国家和地方标准及学者研究的基础上,考虑到数据的可获取性和指标在广东省的通用性,最终选取三大类一级指标和16项二级指标,构建广东省GEP核算指标体系(图1)。GEP各指标的核算工作均包括功能量和价值量两大步骤,各项指标计算使用的数据均来自社会公开数据,数据基准年份均为2022年(表1)。主要包括遥感影像数据、生态环境监测数据、社会经济统计数据、基础地理数据和规划数据五大类,涉及土地利用类型、数字高程、气象、水利、污染物排放、定价、行政区划等具体数据。其中,土地利用类型、数字高程等遥感影像数据来源于地理国情监测云平台和中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台;气象、污染物排放、水面蒸发量等生态环境监测数据来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台、文献数据及其他开源大数据;物质产品产量产值、水利数据、文化服务数据等社会经济统计数据来源于统计年鉴、国民经济统计公报和统计部门提供的其他数据等;基础地理数据主要为行政区划,来源于国家地理信息公共服务平台;相关规划数据则主要由相关部门提供。

图1 GEP指标体系及计算方法

Fig.1 GEP index system and calculation method

资料来源:笔者自绘

表1 GEP各项指标计算方法、数据源与处理

Tab.1Calculation methods, data source and processing of GEP indicators

资料来源:笔者自绘

1.2.2 空间自相关分析

使用全局自相关和局域自相关分析方法,对广东省县域GEP综合评价指数及分项指标进行空间格局评价。全局自相关分析以全局Moran's I指数测算整体空间在某种属性方面的集聚性,借助ArcGIS 10.6空间统计工具中的“空间自相关”完成。局域自相关分析从空间上展示研究范围内的高、低值集聚分布情况,借助ArcGIS 10.6空间统计工具中的“热点分析”完成。

1.2.3 地理探测器工具

借助地理探测器(Geo Detector)软件,定量分析空间现象与其潜在影响因子之间的关系,探明影响因子对空间分析结果的作用强度大小,从而遴选出主导因子并剔除无效因子。

1.2.4 地理加权回归(GWR模型)

参考相关研究文献,选用地理加权回归(Geographically Weighted Regression, GWR)模型分析主导因素的空间影响分异性。GWR模型可对各研究子单元生成单独的回归系数值,反映各主导因素对广东省各县域GEP综合评价结果的正面或负面影响作用及强度大小,借助ArcGIS 10.6相关空间统计工具来完成。

02

评价结果分析

2.1 分项指标评价结果与空间分异特征

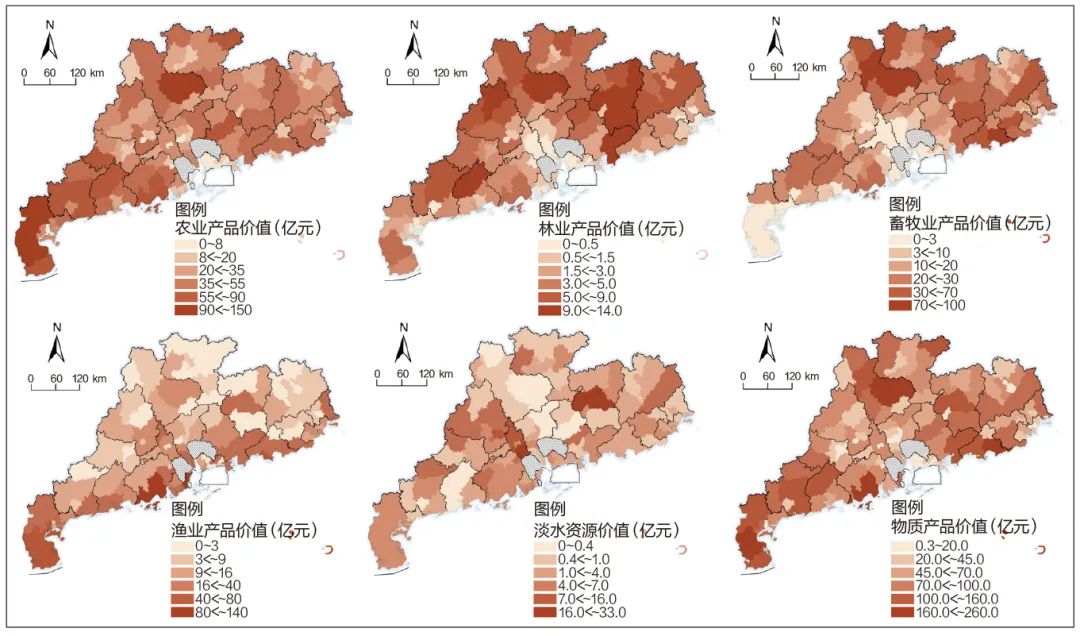

2.1.1 物质产品价值

物质产品价值反映生态系统通过初级生产、次级生产为人类提供农、林、牧、渔业产品及淡水资源等的经济价值。从各项评价结果看,农业产品、林业产品和畜牧业产品在罗壳山、东山、滑石山、青云山、罗浮山等外围山脉地区评价结果较高,渔业产品则呈现沿海岸带高值分布的特征,淡水资源在珠三角西岸等水乡地区呈现较高的评价结果。最终广东省物质产品评价结果呈现由外围山地地带向中部珠三角地区逐步降低的空间分布格局(图2)。

图2 广东省县域物质产品价值量评价结果[审图号:粤S(2020)024号]

Fig.2 Evaluation results of the value of material products at the county-level of Guangdong

资料来源:笔者自绘

从物质产品评价的空间自相关分析结果看,物质产品价值量评价结果的全局Moran's I指数为正(0.25),在空间上呈现明显的集聚特征。同时,局域G系数的测算结果表明,物质产品价值量评价结果在西部雷州半岛和云雾山、天露山所在区县,以及北部罗壳山、东山、滑石山、青云山、罗浮山等山脉地带所在区、县形成两个“热点”地区(图3)。这些地区的农业本底条件较为优越且长期以来在主体功能区规划中被定位为农产品主产品区,政策导向为重点保障粮食和重要农产品稳定、安全供给。例如,雷州半岛作为广东的热带、亚热带经济作物基地,长期推进百万亩养殖池塘升级改造和渔港建设,大力发展海洋牧场和深远海养殖。

图3 广东省县域物质产品价值量的空间自相关分析结果

Fig.3 Spatial autocorrelation analysis results of the value of material products at the couty-level of Guangdong Province

资料来源:基于大众点评网 POI(兴趣点)数据计算所得

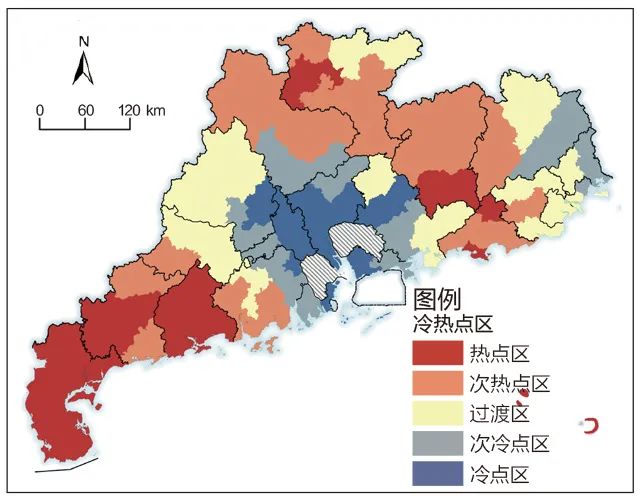

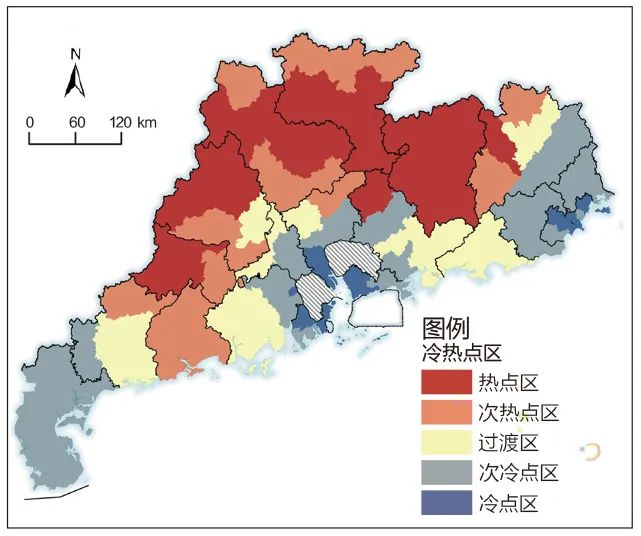

2.1.2 调节服务价值

调节服务价值反映生态系统改善人们生存与生活质量的效用。从各项评价结果看(图4),土壤保持、固碳释氧、空气净化、气候调节、维持生物多样性的高值地区集中在外围,在珠三角核心区低值明显;水文调节、水质净化在拥有大型湖泊、水库的区县呈现高值分布;防风固沙、维持养分循环则在珠三角西岸等水乡地区呈现较高的评价结果。最终广东省调节服务价值量评价结果呈现由外围生态地带向珠三角地区、湛茂都市圈、汕潮揭都市圈等地区逐步降低的空间分布格局。

图4 广东省县域调节服务价值量评价结果

Fig.4 Evaluation results of the value of regulatory services at the county-level of Guangdong

资料来源:笔者自绘

从调节服务评价的空间自相关分析结果看,调节服务价值量评价结果的全局Moran's I指数为正(0.30),表明在空间上具有集聚性(图5)。同时,局域G系数的测算结果表明,调节服务价值量评价结果在外围云雾山、天露山、罗壳山、东山、滑石山、青云山、罗浮山等山脉地带形成环形“热点”地区,在珠三角城市群、西部的湛茂都市圈及东部的汕潮揭都市圈等城市化集中地区形成“冷点地区”。该评价结果与广东省“一核一带一区”的空间结构相符,即北部南岭地区是广东省的天然生态屏障,具有重要的生态调节服务功能,而南部的城市群地区经过长期的城市建设,生态空间多被蚕食,调节服务价值明显低于省内其他地区。

图5 广东省县域调节服务价值量的空间自相关分析结果

Fig.5 Spatial autocorrelation analysis results of the value of regulatory services at the county-level of Guangdong

资料来源:笔者自绘

2.1.3 文化服务价值

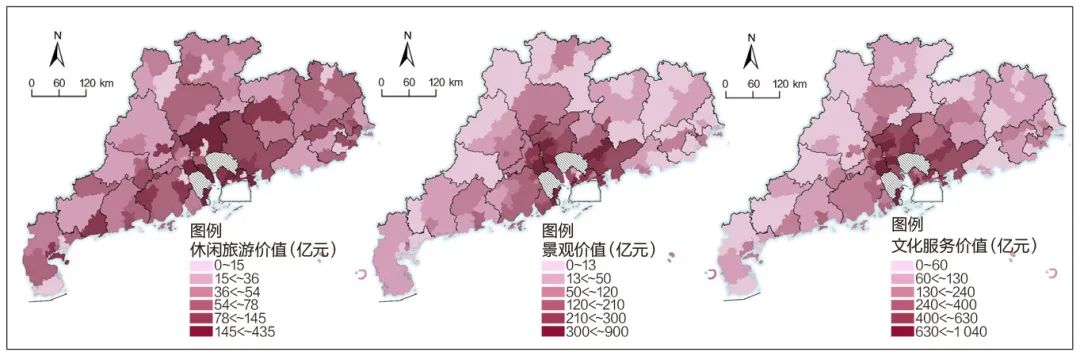

从休闲旅游、景观价值等分项评价结果及文化服务价值综合结果看(图6),各地级市的市辖区评价结果均明显优于外围县,评价结果较高的区、县集中在珠三角地区。

图6 广东省县域文化服务价值量评价结果

Fig.6 Evaluation results of the value of cultural service at the county-level of Guangdong

资料来源:笔者自绘

从空间自相关分析看,文化服务价值量评价结果的全局Moran's I指数为正(0.61),呈现明显的空间集聚特征。同时,局域G系数的测算结果表明,文化服务价值量评价结果极化现象显著,在珠三角城市群形成“热点”地区,而外围地带则形成环状的“冷点”地区(图7)。文化服务价值反映出休闲旅游价值和景观价值对城市土地的价值提升作用。珠三角地区集聚了全省逾60%的人口和80%以上的经济总量,拥有大量的旅游客流量和居住、商业等房地产开发需求。因此,珠三角地区在文化服务价值量评价结果上具有核心地位。

图7 广东省县域文化服务价值量的空间自相关分析结果

Fig.7 Spatial autocorrelation analysis results of the value of cultural services at the county-level of Guangdong

资料来源:笔者自绘

总体上看,三大分项评价结果均具有典型的圈层梯度分布特征,且受核算方法和内容的影响,物质产品、调节服务与文化服务价值分布形成截然相反的格局。物质产品、调节服务价值核算内容反映农业产出与生态资源丰富度等直接价值,多在珠三角外围生态本底条件优越、城市建设开发相对欠缺的区、县形成“热点”地区,而文化服务价值重在展示城市旅游服务能力,以及城市土地受生态景观影响下的价值提升作用,反映了生态资源对经济的间接和带动价值,因此在珠三角等城市发达地区高值极化现象显著。

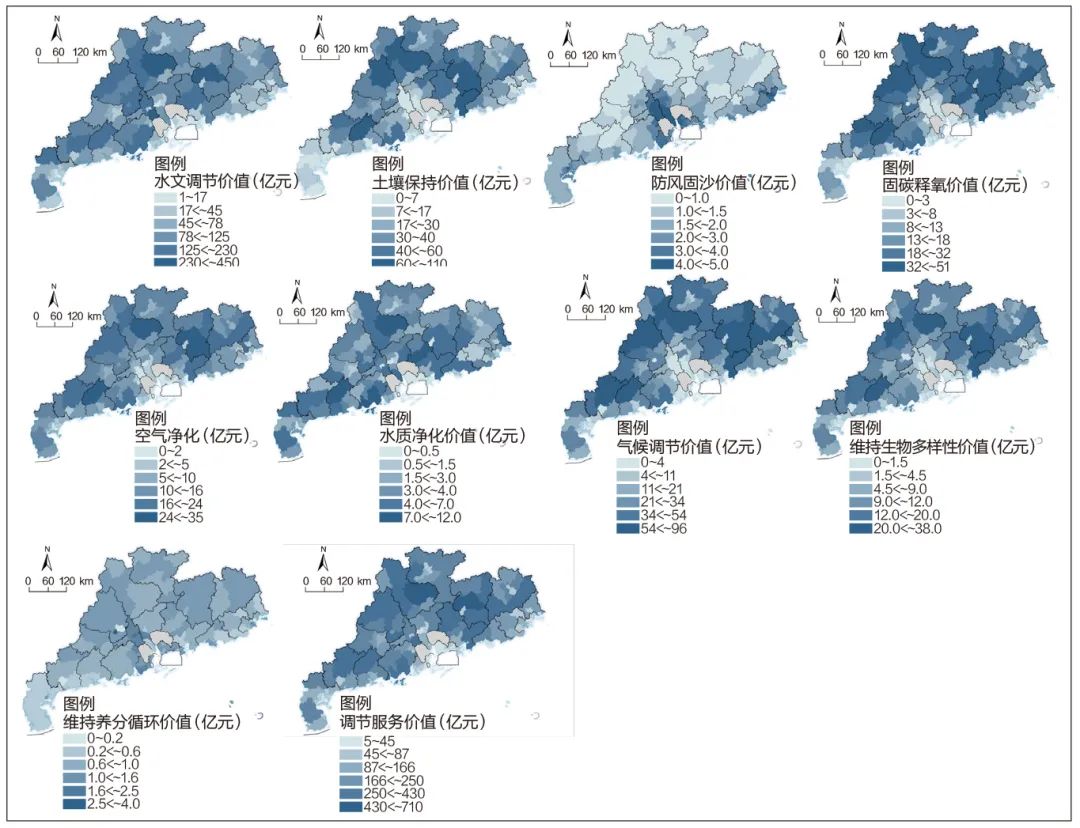

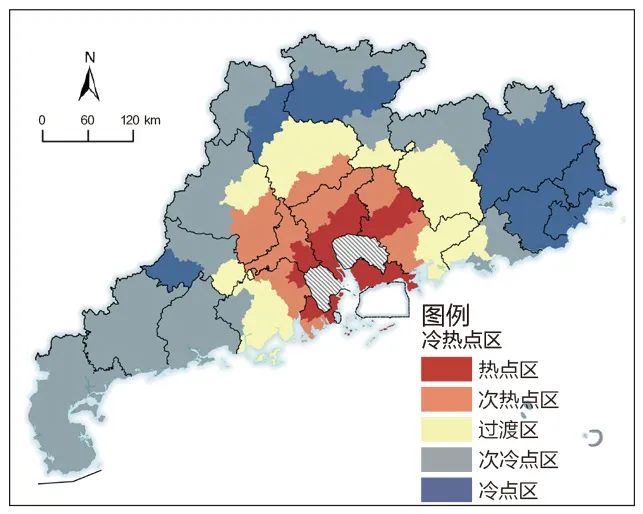

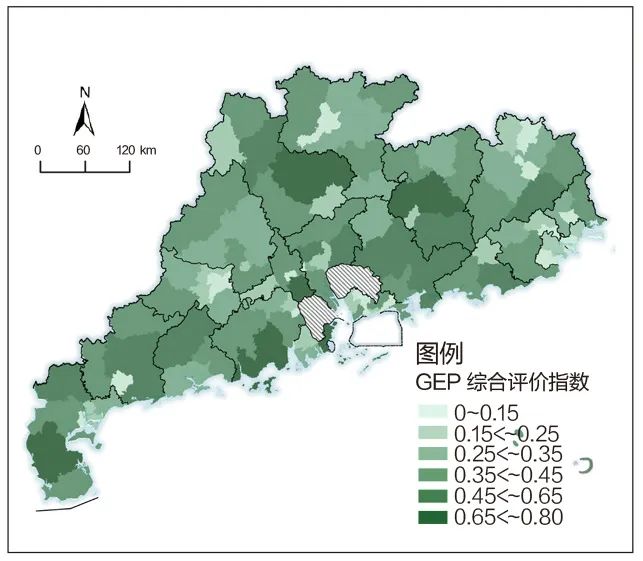

2.2 GEP综合评价指数结果与空间分异特征

将物质产品、调节服务、文化服务评价结果进行标准化处理后,依据层次分析法赋予权重,加总得到GEP综合评价指数,反映广东省县域生态价值转化的潜力。

总体上看,分项评价的圈层分布特征被打破,GEP综合评价指数结果从东至南形成“冷点—热点—次冷点—次热点”地区交织的分布态势(图8)。GEP综合评价指数的全局Moran's I指数为正(0.08),具有显著的空间集聚特征。同时,局域G系数的测算结果表明,西部漠阳江流域,云雾山、天露山山脉所在区、县,以及东北部的东山、滑石山、青云山、罗浮山等山脉地带区、县,在推进优异生态资源价值转化中表现不俗,成为GEP综合评价指数的“热点”地区。而潮汕平原、珠三角西部所在地区,则成为GEP综合评价指数的“冷点地区”(图9)。显然,在三大分项评价结果的综合作用下,GEP综合评价指数的分布格局并未呈现显著的规律性特征,各地区可能依靠不同分项的评价优势成为GEP综合评价指数的“热点”地区,需要进一步探究影响GEP综合评价指数的主要因素及其内在的作用机制。

图8 广东省县域GEP综合评价指数分布

Fig.8 Distribution of GEP comprehensive evaluation index at the county-level of Guangdong

资料来源:笔者自绘

图9 广东省县域GEP综合评价指数的空间自相关分析结果

Fig.9 Spatial autocorrelation analysis results of the comprehensive evaluation index of GEP at the county-level of Guangdong

资料来源:笔者自绘

03

影响因素与机制分析

GEP综合评价结果反映了广东省县域生态价值转化潜力的情况,由于不同区域之间存在自然资源分布、经济发展不平衡等问题,需要进一步分析影响县域生态价值转化潜力的具体因素和这些因素的内在作用机制,有利于因地施策,为各区、县合理制订推进生态价值转化的策略建议。

3.1 影响因子选择

GEP综合评价实质上是将生态系统提供的物质产品和服务价值进行量化。从已有的研究看,除了自然生态本底因素之外,社会经济活动也是影响GEP综合评价结果的主要方面。参考现有研究成果,考虑影响因素与GEP计算指标来源的相关性,初步遴选出广东省县域GEP综合评价结果的影响因子(表2)。

表2 广东省GEP综合评价影响因子初选

Tab.2 The primary selection of influencing factors for GEP comprehensive evaluation in Guangdong

资料来源:笔者自绘

3.2 基于地理探测器的主导因子识别

考虑到初选影响因子较多,在对结果进行变量解释时易造成多重共线性的问题,影响最终分析结果,使用地理探测器工具对因子进行筛选,识别主导因子并剔除无效因子。

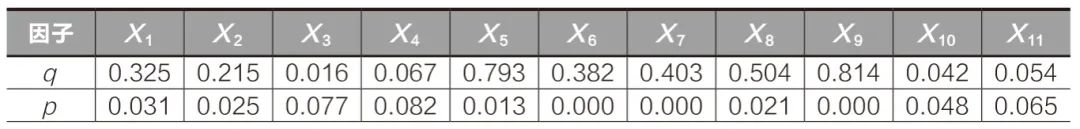

从识别结果看(表3),X3、X4、X10、X11这四个因子的q值均小于0.1,表明其对结果的影响程度较小,可视为无效因子进行剔除。其余七个因子的q值均大于0.1且p值均小于0.05(即符合显著性检验标准)。与此同时,为进一步避免研究重复,将指标效果类似的X6、X7(均反映GDP水平)合并,仅保留X7,即人均GDP。此外,考虑到影响因子应该具有人为可改变性,便于为后续优化生态价值转化策略提供依据,将X1平均高程、X2平均坡度等人为难以改变的指标因素予以剔除。最终选定四个主导因子,即X5生态与农业空间面积、X7人均GDP、X8第一产业总产值和X9旅游总收入。

表3 基于Geo Detector的地理探测器识别结果

Tab.3Geographic detector recognition results based on Geo Detector

资料来源:笔者自绘

3.3 影响机制探析

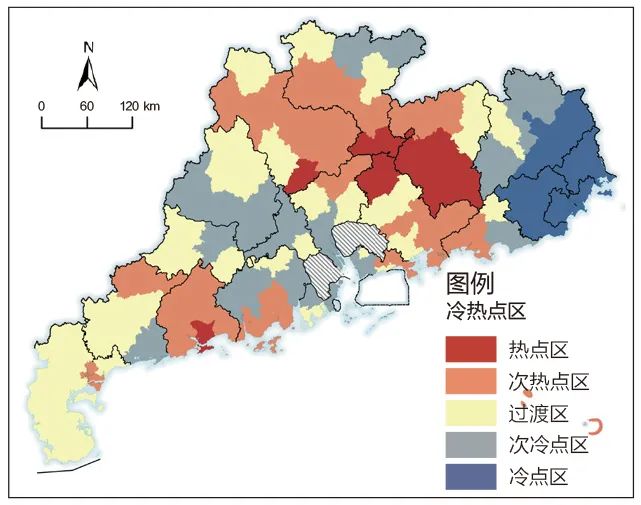

3.3.1 影响因子的空间分异

前文所述表明,GEP综合评价指数的空间分布具有集聚性。因此,采用GWR模型分析主导因子对GEP综合评价指数空间分异的影响具有合理性。

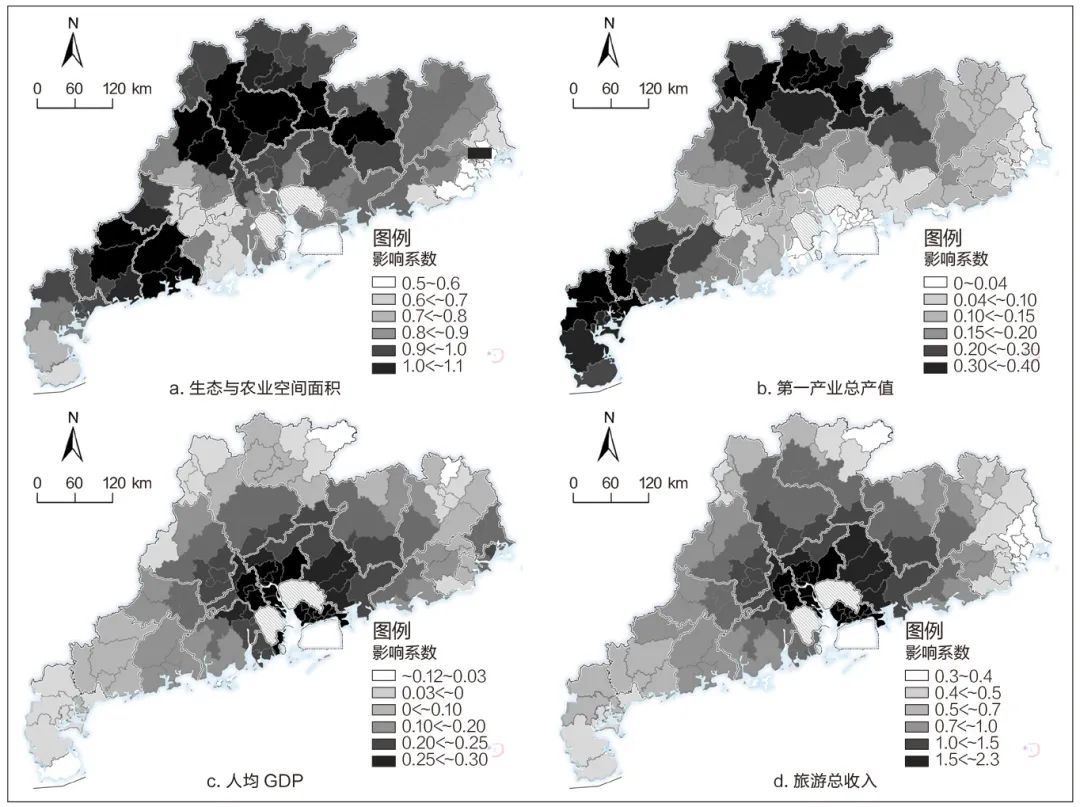

根据GWR模型测算结果,以R2和R2 修正(Adjusted)两个指标来判定回归模型的拟合效果,其数值范围为[0, 1],越接近1,表明拟合效果越佳。本次回归测算的R2为0.8234,R2 修正(Adjusted)为0.7761,表明回归模型的拟合效果较理想。此外,GWR模型还生成四类因子的回归系数。为展示各主导因子空间影响的分异特征,在ArcGIS 10.6中以自然断裂点法将回归系数进行空间可视化。

从生态与农业空间面积因子看(图10a),各区、县的回归系数均为正,表明生态与农业空间增加对所有县域GEP综合评价结果提升均有正面影响。此外,GEP综合评价结果和物质产品、调节服务两类分项指标评价结果的“热点”地区均位于该因子影响强度高的地区;文化服务评价的“热点”地区受该因子影响较强,表明增加生态与农业空间对于提升物质产品、调节服务、文化服务及综合价值均具有显著作用。

图10 广东省县域GEP综合评价影响因子回归系数的空间分异

Fig.10 Spatial differentiation of regression coefficients of influencing factors for comprehensive evaluation of GEP at the county-level of Guangdong

资料来源:笔者自绘

从第一产业总产值看(图10b),与生态与农业空间面积因子类似,广东省各区、县的回归系数均为正。从空间分异上看,该因子对雷州半岛及北部山脉地区等物质产品价值“热点”地区有较强的正面影响,对于珠三角城市群等物质产品价值“冷点”地区的影响较弱,表明农业资源本底条件优越的区、县,可重点通过提升农业生产效率与产品转化能力来优化GEP综合评价结果。

从人均GDP因子看(图10c),回归系数在广东省全域无显著正负相关关系。从空间分异上看,该因子对文化服务价值“热点”地区产生较强的正面影响,表明生态文化旅游资源丰富、城市化水平较高的地区,可通过加快城市经济发展为旅游资源提供高水平的基础设施服务,并提升生态资源对土地价值的增值效应,进而优化GEP综合评价结果。

从旅游总收入上看(图10d),广东省各区县的回归系数均为正,表明旅游收入增加对广东省所有县域GEP综合评价指数结果提升有正面影响。从空间分异上看,呈现从珠三角地区向外影响强度依次降低的特征,GEP综合评价和文化服务价值评价的“热点”地区均位于该因子影响强度较高的地区,表明生态文化旅游资源丰富地区可进一步提高旅游发展水平,加快生态产品价值转化,从而优化GEP综合评价结果。

3.3.2 影响机制

就实际内涵而言,GEP核算的是生态资源价值转化的“应然”经济产出,《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》(2021)要求推动生态产品价值核算结果应用,即推进“应然”价值向“实然”价值转化。目前,物质产品的核算方法为市场价值法,反映农产品贩卖的直接转化价值,而文化服务则采用旅行费用法和享乐价值法核算,通过旅游收益、土地价值增值等实现生态服务价值的“间接变现”。因此,GEP的物质产品、文化服务的核算基本属于“应然”与“实然”的等价展现。从前文分析看,第一产业总产值、旅游总收入和人均GDP也成为直接影响物质产品、文化服务的社会经济影响因子。调节服务目前的核算仍停留在“应然”层面,核算多采用成本替代方法,难以形成直接的经济产出。因此,难以从“实然”转化的社会经济因子层面寻找到影响其价值的具体因子。结合相关研究来看,需建立生态补偿机制,以外部价值补偿实现调节服务的价值替代,生态补偿额将成为影响调节服务“实然”价值的具体因子。

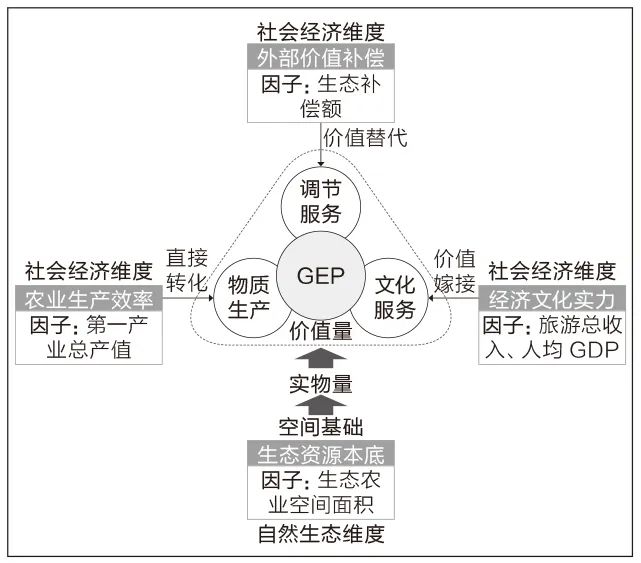

综上所述,自然生态维度和社会经济维度共同形成GEP“实然”价值的影响机制(图11)。

图11 GEP“实然”价值的影响机制

Fig.11 The mechanism influencing the “real” value of GEP

资料来源:笔者自绘

(1)自然生态维度

生态与农业空间是生态价值的来源,是GEP“实然”的空间基础,GEP综合评价和分项指标评价的“热点”地区均受生态与农业空间面积因子的强影响。从影响内涵看,调节增、减生态与农业空间面积无法直接驱动经济价值发生改变(如增加河湖水体面积并不能直接为地方或区域带来经济总量上的涨幅),其往往通过对实物量的影响,在社会经济影响因子的转化作用下(如利用增加的河湖水体面积提升农业效率或实施旅游休闲开发),将实物量的变化反馈在最终价值量的变化中。

(2)社会经济维度

农业生产效率、外部价值补偿、经济文化实力等方面的因素分别对物质产品、调节服务、文化服务的“实然”价值产生直接的作用,并影响GEP综合评价结果。其中,农业生产效率(第一产业总产值因子)反映区、县利用生态与农业空间进行农产品生产的能力,其产量和相应的产值直接决定GEP的物质产品价值;外部价值补偿(生态补偿额因子)需要通过建立区域生态价值补偿机制来实现,接受生态调节正外部效益的区、县,给予产出生态调节正外部性效益的区、县相应的经济补偿,在整个补偿机制中,通过市场调节,生态补偿额的正、负值高低将直接影响调节价值的“实然”价值。经济文化实力(旅游总收入、人均GDP因子)则是与GEP的文化服务价值紧密相关。珠三角等城市化和经济发达地区的消费水平和土地价格远高于其他地区,决定了其利用生态资源转化为旅游价值、土地增值的能力更强,文化服务价值也相应更高。

04

结论与讨论

4.1 结论

从生态系统物质产品价值、调节服务价值、文化服务价值三大方面构建GEP综合评价指数核算体系,借助空间自相关分析,对广东省县域GEP进行综合评价并分析其空间分异特征,利用地理探测器工具和地理加权回归识别影响评价结果的主导因子及各因子的作用差异,并探析GEP的内在影响机制。结果表明:GEP三个分项评价结果均呈现显著的圈层式空间分异特征,物质产品、调节服务与文化服务价值呈现相反的分布格局,由此三大分项评价结果叠合后的GEP综合评价结果沿东南方向呈现“冷点—热点—次级冷点—次级热点”交替分布的空间异质性格局。从评价结果的影响因素和机制方面看,GEP综合评价结果与与生态与农业空间面积、第一产业总产值、旅游总收入呈显著正相关,但未发现与人均GDP相关性。最终,自然生态和社会经济两大维度共同作用形成GEP“实然”价值的影响机制。

4.2 讨论

当前,全国生态文明建设正持续发力,围绕“两山”理论的实践也在不断推进。随着“双碳”目标的提出和考核机制的转变,县域需转变发展观念和发展方式,助力“双碳”新目标,响应考核新动向,有效推进自身生态价值转化。本文基于对GEP影响因素及影响机制的分析,在推进县域生态价值转化提升GEP“实然”价值方面提出以下建议。

生态与农业空间资源是生态系统服务价值的来源和载体。因此,各区、县应综合统筹全域生态要素,以底线管控限制城镇无序扩张对生态与农业空间的侵占,通过国土绿化、生态修复、土地整治、耕地保护等方式,增加生态与农业空间面积,进而提升生态资源总量,优化GEP综合评价结果。

优质资源在不同县域之间存在空间分异的情况,从GEP影响因子分析结果看,物质产品、文化价值两大指标“热点”地区受不同因子影响的效果存在差异,各区、县需要摸清自身资源本底特征和相对优势,借鉴GEP先进标杆地区的发展经验,选准突破点进行发力。例如,农业本底资源优越但物质产出不高的地区,可重点提升农业生产效率与产品转化能力,进而提高农业总产值,并通过短视频、直播带货等新方式助推产品“走出去”;旅游生态资源丰富但文化价值转化较为薄弱的区、县,可发展“生态+”关联产业,如康养、旅游、休闲农业等,因地制宜地引进文化旅游新业态,并通过加快经济发展,为旅游资源提供高水平的基础设施服务,提高旅游发展能级。同时,可重点发挥生态资源对土地价值与经济发展的提升作用,重点优化用地空间布局,改变过往生态空间作为边缘地带的做法,遵循“反规划”思路,优先划定生态与农业空间,并将区位较好的生态空间进一步做精、做优;围绕生态空间布局土地价值较高的用地类型,探索“绿金”高品质联动的发展模式。

建立生态补偿机制是生态系统调节服务从“应然”价值向“实然”价值转化的有效路径。广东省省级财政可参照生态产品调节价值核算结果,完善调节服务价值较高的重点生态功能区转移支付资金分配机制。鼓励地方政府在依法依规的前提下统筹生态领域转移支付资金,通过设立市场化产业发展基金等方式,支持基于生态环境系统性保护修复的生态产品价值实现工程建设。

使用GEP综合评价指数反映广东省县域生态价值转化潜力的空间分异情况,并探析其影响机制,对广东省及各区、县合理制定推进生态价值转化策略具有参考价值。诚然,本研究也存在一定局限性,GEP综合评价结果的空间分异受多种因素共同影响,加之数据获得性的限制,影响因子遴选不够完善,未来需要基于更全面、更多维的分析,结合更多地区的GEP综合评价实践,在影响因子构建和机制分析方面作进一步研究。

立即订阅

立即订阅