最新文章

海岸带地区空间品质评价方法和提升策略探索——以江苏省海岸带为例

2025-03-21摘要

海岸带地区作为陆海交会的特殊区域,其空间品质提升是推动沿海地区高质量发展、实现陆海统筹目标的有效手段和重要途径。文章以江苏省海岸带地区为研究对象,基于海岸带地区的现状特征,从空间基底品质、景观风貌品质、特色节点品质等多元维度开展分项评价,得出涵盖海岸带地区生态、自然人文、景观、特色资源、社会经济效应等多方面共9个分项量化结果,将各分项结果按等级赋值,并运用加权叠加分析,形成综合评价结果,明确海岸带地区需严格保护的区域和可以合理适度开发利用的区域。以此为基础,提出分区引导和廊道示范的海岸带地区空间品质提升策略,以期为其他海岸带地区空间品质提升提供参考。

作 者

李 想 江苏省规划设计集团城规院规划师

胡海波 江苏省规划设计集团城规院总规划师,研究员级高级工程师(通信作者)

唐小龙 江苏省规划设计集团城规院副所长,高级城乡规划师

海岸带是具有陆海双重属性的独特地域单元,其复杂的环境孕育了种类丰富的生物资源、陆海交汇的空间资源和独具特色的文化资源。优越的地理位置和自然条件,使得沿海地区成为对外开放的前沿阵地,为经济社会发展作出巨大贡献。但海岸带地区粗放的开发建设模式和长期以来重陆轻海的传统意识,造成水环境恶化、自然岸线减少、沿海滩涂缩减、陆海发展协同不足等一系列问题。海岸带生态环境和空间品质遭受严重破坏,阻碍了沿海可持续发展进程的推进。从党的十九大到二十大,海洋强国战略的内涵日益明晰,海岸带地区作为沿海高质量发展的前沿阵地和陆海统筹规划研究的重点区域,其空间利用方式和空间品质塑造成为沿海地区在新时代持续发展的关键。

目前,关于海岸带地区的研究集中在生态环境、地质地理、社会经济和城市发展建设等方面,涵盖海岸带生态系统保护修复、土地利用变化情况、岸线类型、景观演化、开发利用空间及风险评价、综合承载力评估等内容。对于空间品质,研究多集中在对街区、社区和人居环境的分析上,部分研究就城市公共空间品质内涵进行剖析,从物质、心理、文化层面构建评价体系。近年来,广东省、浙江省、青岛市等沿海地区积极开展海岸带地区综合保护与利用规划编制工作,对海岸带地区的空间品质提升进行探索。总体来说,以往对海岸带空间品质提升的研究,多侧重对城镇空间、人居环境、生态保护、管理政策等单一维度的分析和评价。

本文以江苏省海岸带为研究对象,基于海岸带地区的现状特征,探索海岸带地区空间品质评价方法,从空间基底品质、景观风貌品质和特色节点品质三个维度开展分项评价,分析海岸带地区空间品质的综合评价结果,并基于量化分析,尝试提出空间品质提升策略,以期为沿海地区高质量发展提供支撑。

01

海岸带地区空间品质内涵及相关实践

1.1 海岸带内涵及范围界定

海岸带为海岸线向陆海两侧扩展一定宽度的带状区域,包括陆域与近岸海域,对于其准确范围,国际上至今尚无统一界定。2001年6月,联合国在《千年生态系统评估项目》中将海岸带定义为“陆地与海洋交互的界面,在陆地方向包括所有受海洋因素影响的区域,向海一侧则延伸至大陆架中间。具体边界为位于平均海深50m与潮流线以上50m之间的区域,或者自海岸向大陆延伸100km范围内的低地,包括珊瑚礁、高潮线与低潮线之间的区域、河口、滨海水产作业区以及水草群落”。

国内关于海岸带地区的研究通常将省、市所辖海域全部纳入研究范围,陆域范围则根据研究内容、地方海岸带特征和地方管理等因素有所差异。一些研究将陆域范围按自海岸线向陆一侧至临海第一条城市干路或滨海公路进行划定;部分研究和实践将沿海市、县级陆域行政区范围作为海岸带陆域范围;还有研究将从海岸线向陆域缓冲200~300m范围作为海岸带陆域范围。因此,海岸带范围一般可根据实际管理需求和具体研究目的综合确定。

1.2 海岸带地区空间品质内涵

空间品质包括区域内的自然景观风貌特征、生态环境保护情况、总体空间结构和地方人居建设质量等,反映了一定地区在物质空间、场所意义、心理环境和历史文化等方面的综合质量,是人们对所处空间需求和认同感的体现,具有一定的主观性。海岸带处于大陆与海洋交接地区,通常既是物种多样、生态功能重要的区域,也是人类开发活动活跃的地带,其物质空间是区域生态环境、历史活动、现代开发建设等多方面因素共同作用的结果。海岸带地区空间品质反映了当地自然风貌、环境保护、历史传统、人文风俗等多个维度的特征及好坏程度。

1.3 海岸带地区空间品质现状特征及提升实践

相关研究显示,海岸带地区的空间品质特征主要表现在三个方面:一是空间资源要素丰富多元。海岸带地区不仅拥有陆域和近海海域资源,还具有陆海过渡地带的特种资源。既有海湾、岛屿、港口、盐田、滩涂湿地资源,也有海岸带特有的多样性生物资源,是自然资源最丰富的地带之一。二是城镇建设品质相对较好。海岸带地区因地理位置优越,大多为经济活跃地区,也是推进城镇化进程的关键地带。在发达的经济条件支撑下,大部分区域城乡建设条件良好,建筑品质较高,受当地特色渔业或外贸等发展的影响,形成独具特色的沿海城镇。三是沿海文化独具特色。海岸带历经多次海退—海侵影响,岸线稳定时间较晚,陆海反复交互、人海互相适应的过程逐渐孕育出独特的沿海文化,而海岸带地区的聚落形式,随不同时期沿海居民的主要生产、生活方式差异而不断演进,形成受自然地理条件与文化风俗双重影响的人居聚落和空间格局,留下如盐场、垦区、渔港等丰富的沿海文化景观和历史遗存。

同时,受复杂多变的自然环境作用和频繁的人为活动影响,海岸带地区不同程度地存在生态基底被破坏、景观风貌缺乏系统性引导、空间形态功能单一等问题,影响海岸带空间品质提升。在新时期高质量发展要求下,海岸带地区作为沿海高质量发展的重点区域,需要关注城乡功能布局优化、重视亲水空间塑造和公共空间营造等人居环境品质提升措施,通过做好陆海空间关键要素管控,优化陆海空间利用方式,缓解海岸带现存生态环境问题,提高海岸带的空间品质。在陆续开展的省、市级海岸带综合保护与利用总体规划中,各省、市根据各自海岸带的特征和发展需求,提出如亲海空间营造、美丽海湾建设等探索性举措。但总体来说,关于海岸带地区空间品质的研究相对较少,多数侧重对人居环境、生态保护、管理政策等单一层面的分析,缺乏对海岸带地区空间品质的系统性评价和综合提升策略研究。

02

海岸带地区空间品质评价

2.1 研究范围确定

江苏省海岸带地区是全国海岸带中淤泥质岸段占比较大的区域,具有独特性和珍稀性。其生态本底优越,拥有黄(渤)海候鸟栖息地(一期)世界自然遗产和珍禽、麋鹿两大国家级自然保护区,具有极高的生态价值;同时,江苏沿海开发历史悠久,城乡聚落丰富,由南向北形成别具一格的人居体系和空间格局,城乡聚落风貌与自然资源本底交织错落,具有较高的社会经济价值和景观价值。2021年底,《江苏沿海地区发展规划(2021—2025年)》获国务院批复,江苏沿海被赋予“高质量打造海洋经济隆起带”的重任。探索江苏省海岸带地区空间品质提升路径,对江苏构建人海和谐的新发展格局具有重要意义。

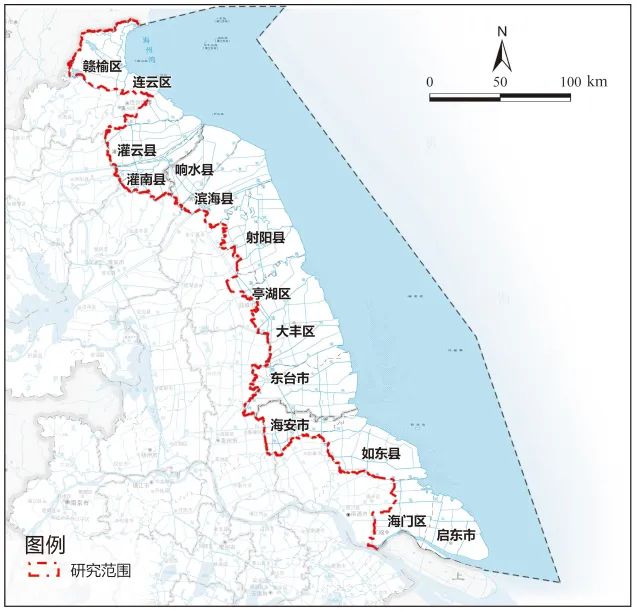

本文选取江苏省海岸带地区作为研究对象,考虑到提升策略的实施主体在实际操作过程中一般以行政区划为单位,将研究范围确定为江苏省修测海岸线涉及的区、县范围,涵盖江苏沿海的15个区、县(图1)。

图1 江苏省海岸带地区范围示意图[审图号:苏S(2024)14号]

Fig.1 The range of the coastal zone area in Jiangsu Province

资料来源:笔者结合《江苏省国土空间总体规划(2021—2035年)》图件绘制

2.2 海岸带地区空间品质评价方法

2.2.1 评价体系构建思路

为有效提升海岸带地区的空间品质,需要对其现状特征作出客观评价。如前所述,目前涉及海岸带空间品质提升的研究多侧重于某一维度,而海岸带地区作为陆海交互融合、人口密集的复杂区域,具有独特性和稀有性,其空间品质是地区自然景观、生态保护、人文风俗等多个维度的综合体现,所呈现的现状问题也不是某单一维度的作用,而是与空间所承载的自然生态、历史文化、人类活动等多方面因素密切相关,仅评价某一维度并不能准确反映海岸带地区的空间品质。

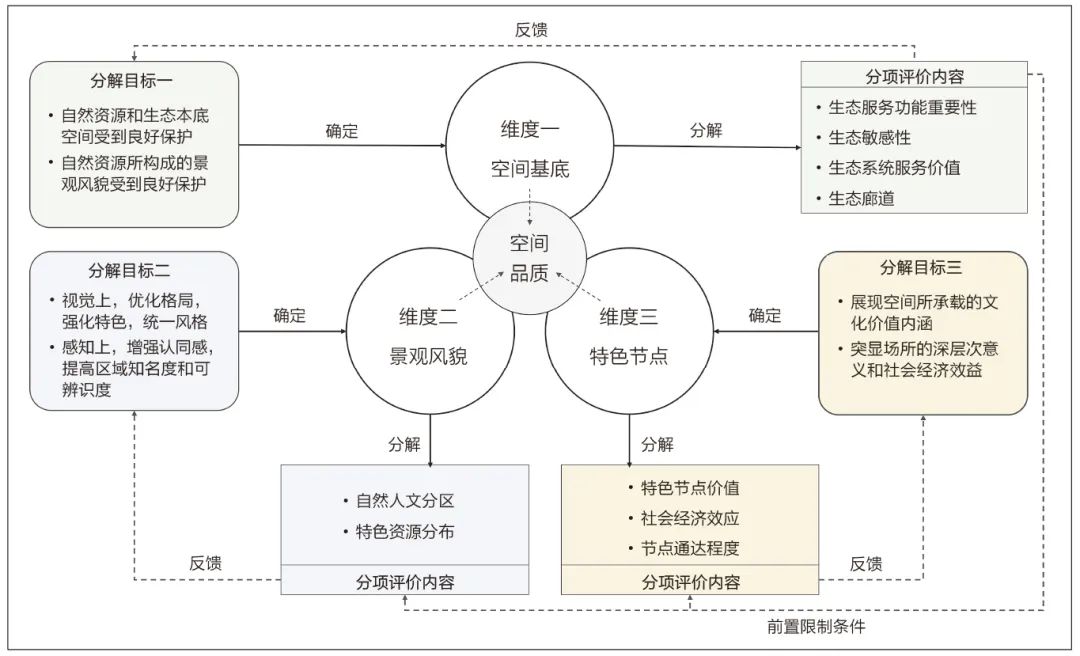

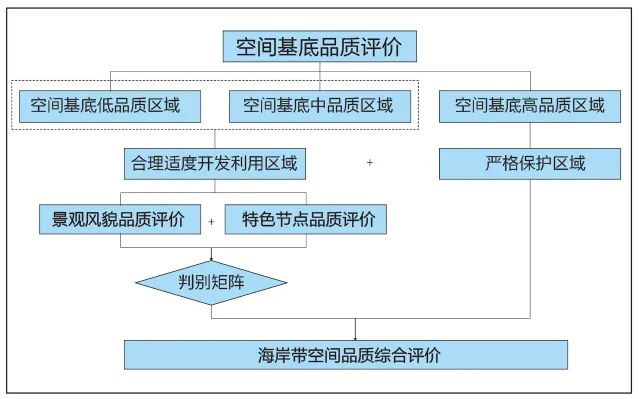

本文结合空间品质提升目标和江苏省海岸带地区现状特征,认为提升海岸带空间品质需保护现状条件较好的空间基底和资源要素;同时需要强调风貌特色彰显和历史文化传承,解决现状存在的问题,提升人们对空间的视觉体验和心理感知。因此,将空间品质评价提炼、概括为空间基底品质、景观风貌品质和特色节点品质三大维度。其中,空间基底品质维度侧重对生态本底和由原生自然资源构成的物质空间评价,景观风貌品质维度侧重对自然和人文交互形成的景观风貌、文化内涵和物质载体的评价,特色节点品质维度侧重对特色空间及其所创造的心理环境和场所意义(用途及社会经济效应)的评价。基于此,确定不同评价维度的分项评价内容,结合评价内容的侧重点和江苏省海岸带地区特征,选取对应的量化指标和测度方法,得出各分项评价结果。在此基础上,将空间基底品质作为基本约束条件,得到海岸带空间品质综合评价结果,构建多维度空间品质评价体系(图2)。

图2 多维度要素集成的空间品质评价方法构建思路

Fig.2 Construction ideas for spatial quality evaluation methods based on multi-dimensional element integration

资料来源:笔者自绘

2.2.2 以生态资源为基础的空间基底品质评价

以生态要素为主要衡量因素,选取生态系统服务功能重要性、生态敏感性、生态系统服务价值和生态廊道识别四项内容(表1),对江苏省海岸带地区空间基底品质进行分项评价。其中,生态系统服务功能重要性和生态敏感性评价依据《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价技术指南(试行)》(2020)中的公式计算得出评价结果;生态系统服务价值评价是在科斯坦扎(Costanza)生态系统服务功能分类方法的基础上,引入千年生态系统评估(MA)方法,将生态系统服务分为供给服务、调节服务、支持服务和文化服务四类,进行单项和综合评价;生态廊道识别是以国土空间用地、用海现状为基础,运用形态学空间格局分析(MSPA)方法选取生态源地,再应用最小成本路径方法,识别生物物种迁移通道。

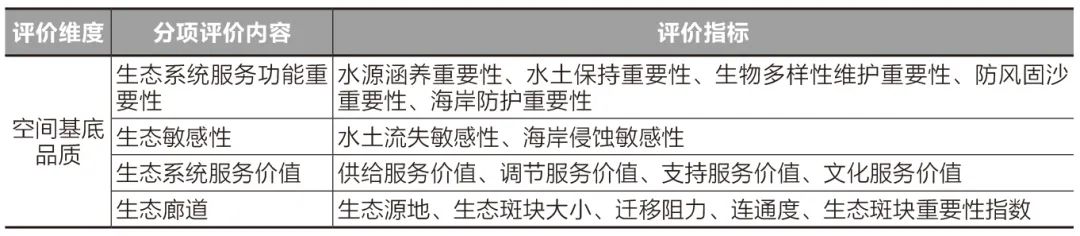

表1 空间基底品质维度评价指标体系

Tab.1 Evaluation index system for spatial substrate quality

资料来源:笔者自绘

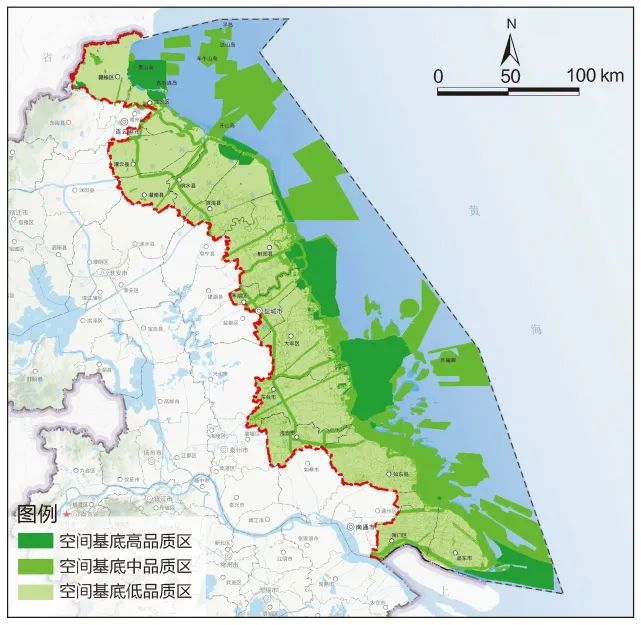

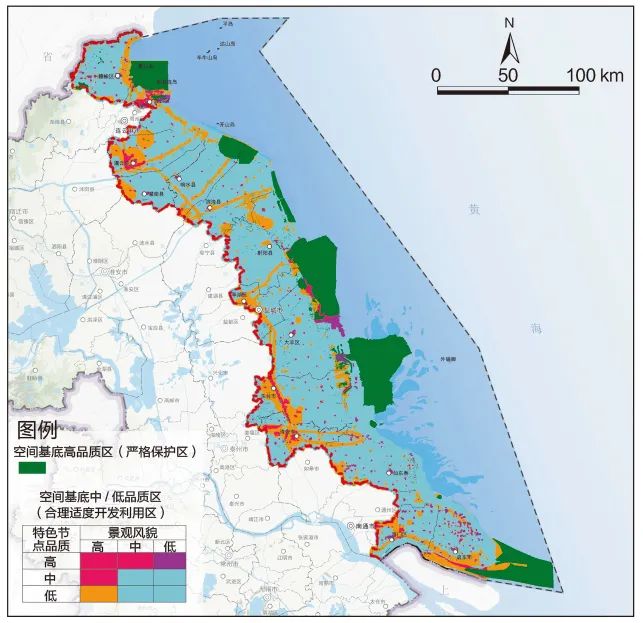

将各分项结果按等级进行赋值,并采用专家打分法确立各分项评价权重。运用加权叠加分析得到海岸带空间基底品质综合评价结果,将分值由高到低划分为三级,3.8~ 5分(不含3.8)为空间基底高品质区域、2.2~ 3.8分(不含2.2)为空间基底中品质区域和1~ 2.2分为空间基底低品质区域。由结果可知,海岸带空间基底高品质区域集中分布在沿海滩涂和近海海域,空间基底中品质区域集中分布在滩涂、种质资源区等具有重要特定功能的海域,以及骨干河道沿线区域(图3)。

图3 海岸带空间基底品质综合评价结果图

Fig.3 Comprehensive evaluation results of spatial substrate quality

资料来源:笔者自绘

2.2.3 立足自然人文交互作用的景观风貌品质评价

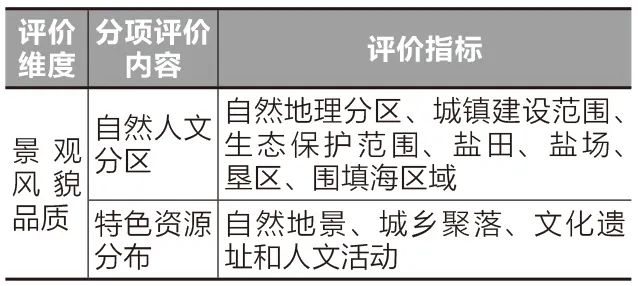

从宏观层面至微观层面选取自然人文分区和特色资源分布两项内容(表2),对江苏省海岸带地区的景观风貌品质进行分项评价。其中,自然人文分区综合考虑自然地理条件和沿海特定历史人文活动的交互作用,利用矩阵分析法得出海岸带自然人文分区评价;特色资源分布评价选取自然地景、城乡聚落、文化遗址和人文活动四类主要特色资源,作为分析的重点资源,采用热点分析法,得到特色资源分布特征。

表2 景观风貌品质维度评价指标体系

Tab.2 Evaluation index system for landscape quality

资料来源:笔者自绘

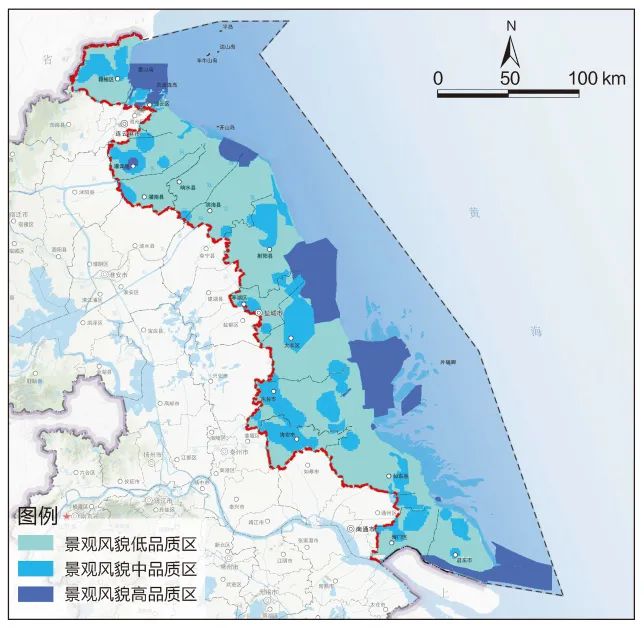

将各分项结果按等级进行赋值,并采用专家打分法确立各分项评价权重。运用加权叠加分析得到海岸带景观风貌品质的综合评价结果,将分值由高到低划分为三级,3.5~5分(不含3.5)为景观风貌高品质区域、2.5~3.5分(不含2.5)为景观风貌中品质区域和1~2.5分为景观风貌低品质区域。由结果可知,景观风貌高品质区域主要分布在沿海自然保护区、连岛片区、沿长江及长江口地区,其次分布在串场河沿线和几大自然人文分区中历史遗存集中分布的面状或点状区域(图4)。

图4 海岸带景观风貌品质综合评价结果图

Fig.4 Comprehensive evaluation results of landscape quality

资料来源:笔者自绘

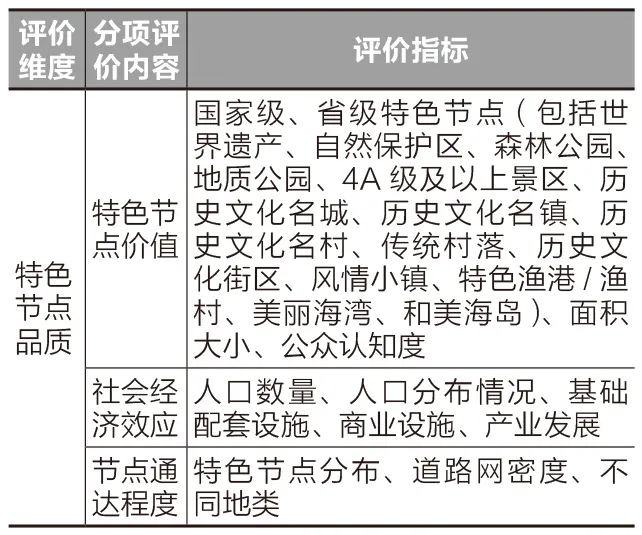

2.2.4 覆盖陆海多要素的特色节点品质评价

综合考虑海岸带特色节点对景观、经济、文化和心理的作用,选取特色节点价值、社会经济效应和节点通达程度三项内容(表3),对江苏省海岸带地区特色节点品质进行分项评价。其中,特色节点价值运用专家打分法,从特色资源类型、等级、公众认知度等方面进行综合评价;社会经济效应利用人口分布和商业经济活力,分区构建评价矩阵,得出社会经济效应评价结果;节点通达程度分析采用最小成本路径法进行分析,结果作为特色节点可达性程度的判定依据。

表3 特色节点品质维度评价指标体系

Tab.3 Evaluation index system for characteristic sites quality

资料来源:笔者自绘

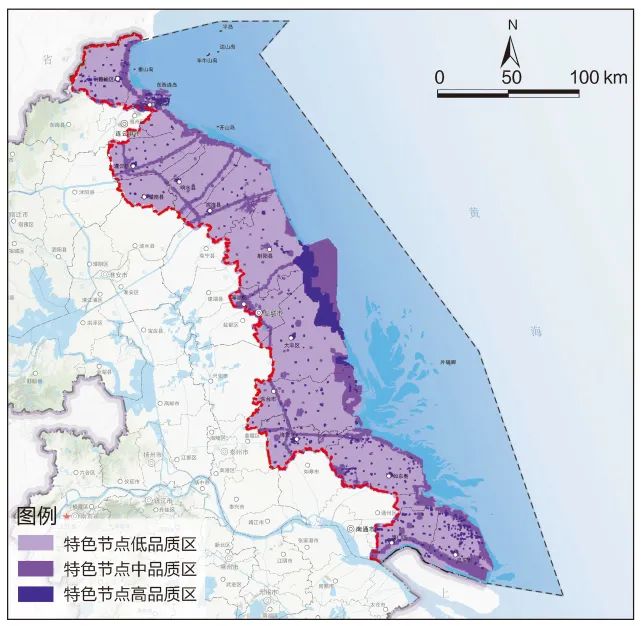

将各分项结果按等级进行赋值,采用专家打分法确立各分项评价权重。运用加权叠加分析得到海岸带特色节点品质的综合评价结果,将分值由高到低划分为三级,3.4~5分(不含3.4)为特色节点高品质区、2.6~3.4分(不含2.6)为特色节点中品质区和1~ 2.6分为特色节点低品质区。由结果可知,特色节点高品质区并非呈连片集中分布特征,而是呈散点分布形态,包括连岛、中华麋鹿园、丹顶鹤自然保护区等;特色节点中品质区在空间分布上呈现明显的沿海岸线、沿主要河道分布的特点(图5)。

图5 海岸带特色节点品质综合评价结果图

Fig.5 Comprehensive evaluation results of characteristic sites quality

资料来源:笔者自绘

2.2.5 海岸带地区空间品质综合评价

沿海高质量发展强调探索可持续的绿色发展路径,应把遵从自然、保护自然摆在突出位置。因此,将空间基底品质评价作为前置约束性条件,把空间基底高品质区域划为严格保护区域,其余区域作为合理适度开发利用区域,将合理适度开发利用区域的空间基底品质评价结果与景观风貌品质、特色节点品质评价结果进行叠合,引入判别矩阵对叠合结果进行归纳整合,形成最终的综合评价结果(图6)。

图6 综合评价技术路径

Fig.6 Comprehensive evaluation technology path

资料来源:笔者自绘

结果显示,严格保护区分布于临海的世界自然遗产地、滩涂湿地和近海海域的种质资源保护区等区域;合理、适度开发利用区中的景观风貌品质和特色节点品质均为高,或其中一个维度为高、另一维度为中的区域集中在海岸带北部,尤其是在连岛周边区域;景观风貌品质为低、特色节点品质为高的区域多沿主要河道分布,部分集中在盐城沿海南部区域及南通启东沿江区域;特色节点品质为低、景观风貌品质为高的区域呈散点状分布,在南通启东地区分布最为密集(图7)。

图7 海岸带地区空间品质综合评价结果图

Fig.7 Comprehensive evaluation results of spatial quality in coastal areas

资料来源:笔者自绘

03

海岸带地区空间品质提升策略

3.1 构建空间品质提升总体格局

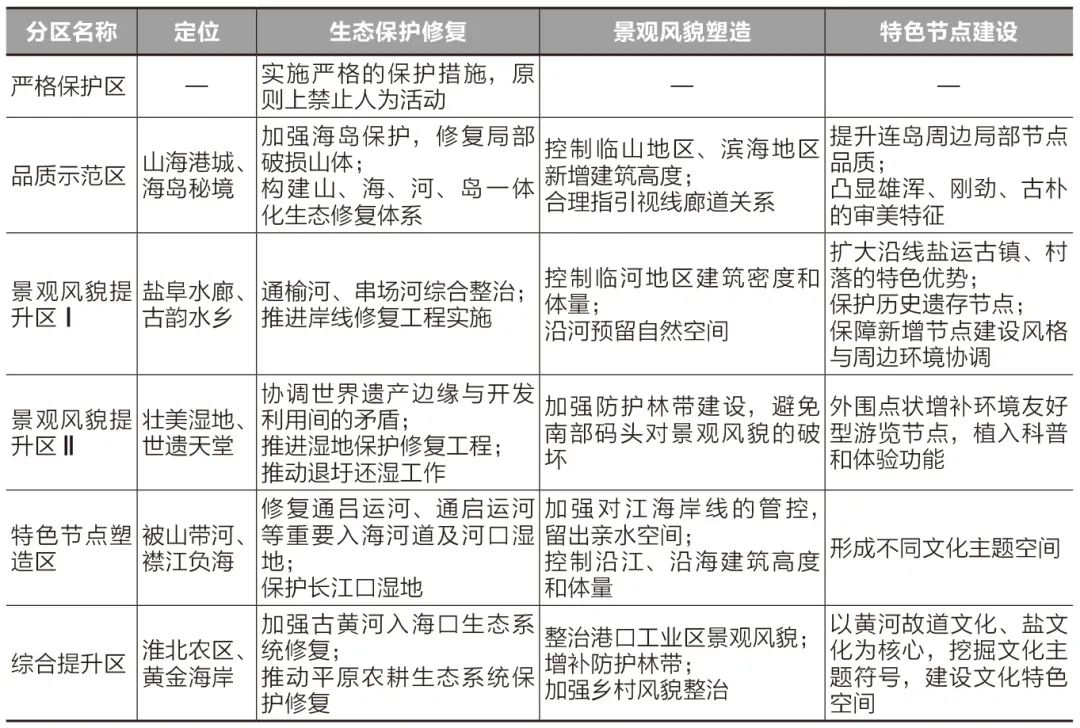

基于综合评价结果,形成分区引导加廊道示范的海岸带空间品质提升总体格局(图8)。将江苏省海岸带地区划分为严格保护区、品质示范区、景观风貌提升区(景观风貌提升区Ⅰ、景观风貌提升区Ⅱ)、特色节点塑造区和综合提升区六个分区,结合地方发展诉求确立各分区空间品质提升方向,明确空间品质提升重点,并在空间基底保护修复、景观风貌营造和特色节点建设等方面提出具体举措;梳理出临海、“串场河—通榆河—范公堤”两纵、新大陆桥、“新沂河—灌河”、古黄河、射阳河、“新通扬运河—通扬运河—通吕运河”、沿江六横组成的共八条示范廊道,提出分类、分段建设指引。

图8 海岸带地区空间品质提升总体格局图

Fig.8 Overall pattern of improving spatial quality in coastal areas

资料来源:笔者自绘

3.2 分区差异化引导

从生态保护修复、景观风貌塑造和特色节点打造三个方面制定差异化提升策略(表4)。

表4 分区引导一览表

Tab.4 Partition boot strategy

资料来源:笔者自绘

严格保护区强调对生态基底进行保护,依照《风景名胜区条例》(2016)、《湿地保护管理规定》(2013)、《国家级公益林管理办法》(林资发〔2017〕34号)等相关法律条例和世界遗产保护管控要求实施严格保护,区内原则上禁止人为活动,突出刚性约束。

品质示范区针对现有优质空间进行保护和完善提升,结合连岛及周边区域山海互望的格局,进一步塑造“山海港城、海岛秘境”的总体风貌。加大对海岛的保护和局部破损山体的修复,构建山、海、河、岛一体化生态修复体系;巩固现有滨海依山的特色风貌格局,控制临山地区、滨海地区新增建筑高度,合理指引视线廊道关系;提升连岛周边局部节点的品质,凸显雄浑、刚劲、古朴的审美特征。

景观风貌提升区侧重资源要素整合,通过充分挖掘历史人文内涵和自然地景特征,对建筑体量、高度、形式、色彩等方面进行科学引导,塑造和谐的景观风貌。景观风貌提升区Ⅰ突出打造和谐的沿河空间,结合串场河及周边水乡村镇,塑造“盐阜水廊、古韵水乡”的总体风貌;加强对通榆河、串场河的综合整治,改善水环境质量,推进岸线修复工程实施;临河地区控制建筑密度和体量,预留自然空间,沿河形成富有律动感的建设空间;扩大沿线盐运古镇、村落的特色优势,强化对历史遗存节点的保护,保障新增节点的风格与周边环境协调。景观风貌提升区Ⅱ协调开发利用与世界遗产保护关系,凸显“壮美湿地、世遗天堂”的总体风貌;协调世界遗产边缘与开发建设、居民活动等之间的矛盾,推进湿地保护修复工程,推动退圩还湿工作;加强防护林带建设,避免沿海港口码头对景观风貌的破坏;外围点状增补环境友好型游览节点,植入科普和体验功能。

特色节点塑造区侧重打造富有地域特色的标志性节点,一方面对现有特色节点进行充分挖掘,提高品质、增强特色;另一方面结合人群活动特征、经济效应等打造新兴的特色节点。结合片区江海交汇的地理区位和山河相依的自然特征,塑造“被山带河、襟江负海”的总体风貌,通过文化内涵串联、整合零散节点,增强特色,扩大优势。修复通吕运河、通启运河等重要通江达海河道及河口湿地,保护长江口湿地;加强对江海岸线的管控,留出亲水空间,控制沿江、沿海建筑高度和体量;放大现有特色节点的文化价值,形成不同文化主题空间。

综合提升区重视对生态本底和农耕基底的保护,加强对古黄河入海口的生态系统修复,重视对平原农耕生态系统的保护修复;整治港口工业区景观风貌,增补防护林带,拓展少量绿色空间,加强乡村风貌整治;以黄河故道文化、盐文化为核心,挖掘文化主题符号,建设文化特色空间,逐步构建“淮北农区、黄金海岸”的总体风貌。

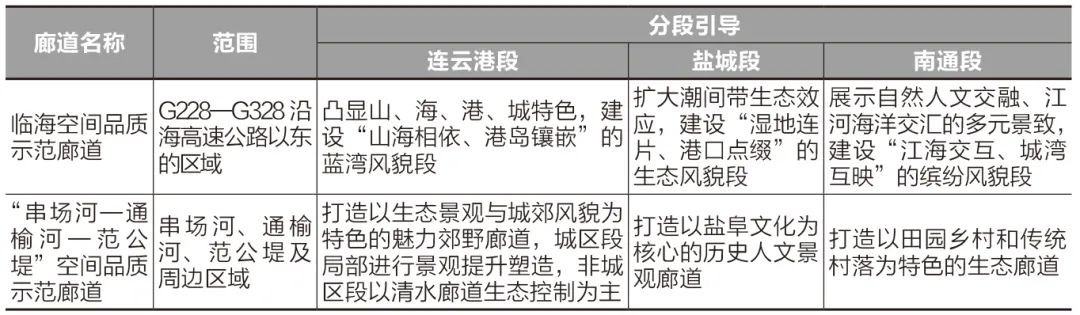

3.3 示范廊道建设指引

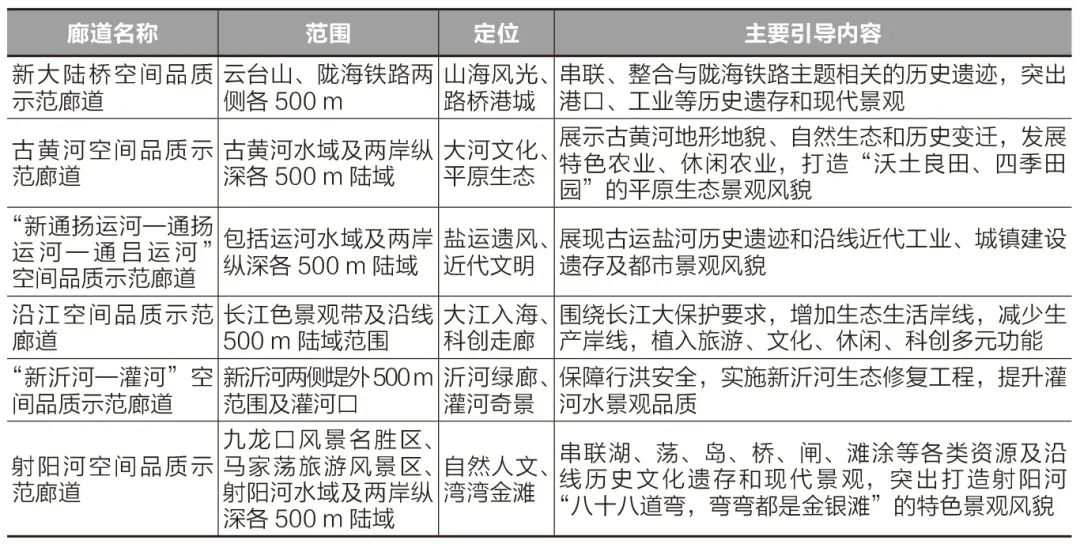

综合考虑廊道长度和经过区域,划分一般示范廊道和重点示范廊道。临海空间品质示范廊道和“串场河—通榆河—范公堤”空间品质示范廊道两条纵向廊道由于南北贯穿海岸带地区,区域跨度大、地域差异明显,划入重点示范廊道,根据沿海三市不同的自然生态资源和人居环境特色进行分段差异化打造(表5);六条横向示范廊道划入一般示范廊道,划定廊道两侧各500m范围,围绕廊道自身定位制定空间品质引导策略(表6)。

表5 重点示范廊道建设引导一览表

Tab.5 Guiding strategies for key demonstration corridor construction

资料来源:笔者自绘

表6 一般示范廊道建设引导一览表

Tab.6 Guiding strategies for general demonstration corridor construction

资料来源:笔者自绘

04

小结

海岸带地区的空间品质提升是沿海高质量发展的重要环节,定量化的海岸带地区空间品质评价不仅能更直观地反映其现状特征和存在问题,还能更科学地指导空间品质提升工作的开展;同时,基于空间品质评价的提升路径探索,既要重视对现有优质空间的保护和优势扩大,又要关注对空间品质相对较差区域的改进和提升,促进海岸带地区空间资源的整合,形成系统性的空间景观格局,实现提升海岸带空间品质、推动沿海高质量发展的总体目标。

本文以江苏省海岸带为研究对象,融合多学科研究方法,综合考虑海岸带物质空间、场所意义和文化内涵等内容,系统构建多元维度的空间品质评价体系。结合江苏省海岸带地区的特征和发展要求,将空间基底品质评价结果作为前置条件,叠合景观风貌品质和特色节点品质两个维度的评价结果,形成空间品质综合评价结果。依据综合评价结果提出构建空间品质提升总体格局、分区引导和廊道示范的策略,形成一套基于多维评价的海岸带空间品质提升方案。

江苏省海岸带以淤泥质海岸为主体,拥有国内首个湿地类世界自然遗产,在国内沿海地区具有独特性。本文在具体评价指标的选择和提升路径的构建上,充分尊重江苏沿海地域的特征。针对其他海岸带地区的研究,可结合地方实际建立适应当地的评价体系,因地制宜地增补和调整评价指标;同时,可对数据进行长期跟踪监测,形成动态评价成果,进一步强化对海岸带空间品质提升的有效指引。

立即订阅

立即订阅